甘いものについつい手が伸びてしまう、そんなことはありませんか?それはもしかすると、”嗜好”ではなく”症状”かもしれません。

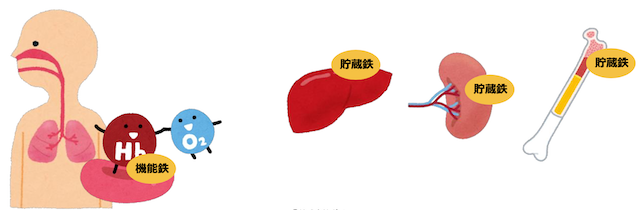

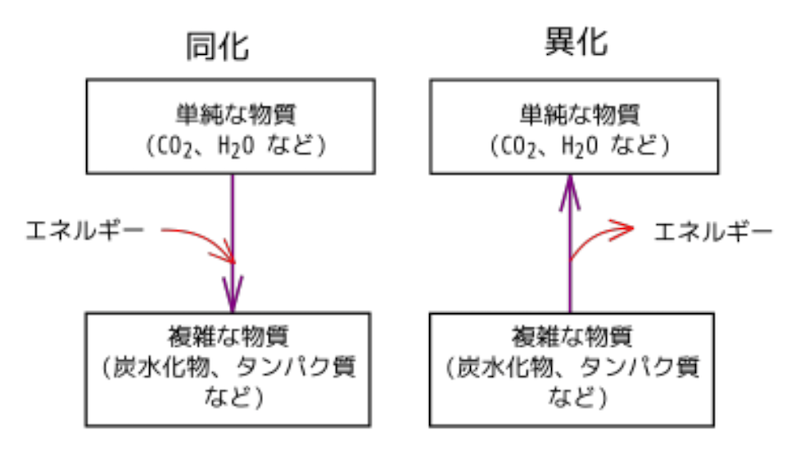

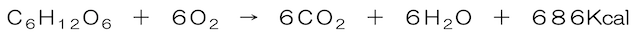

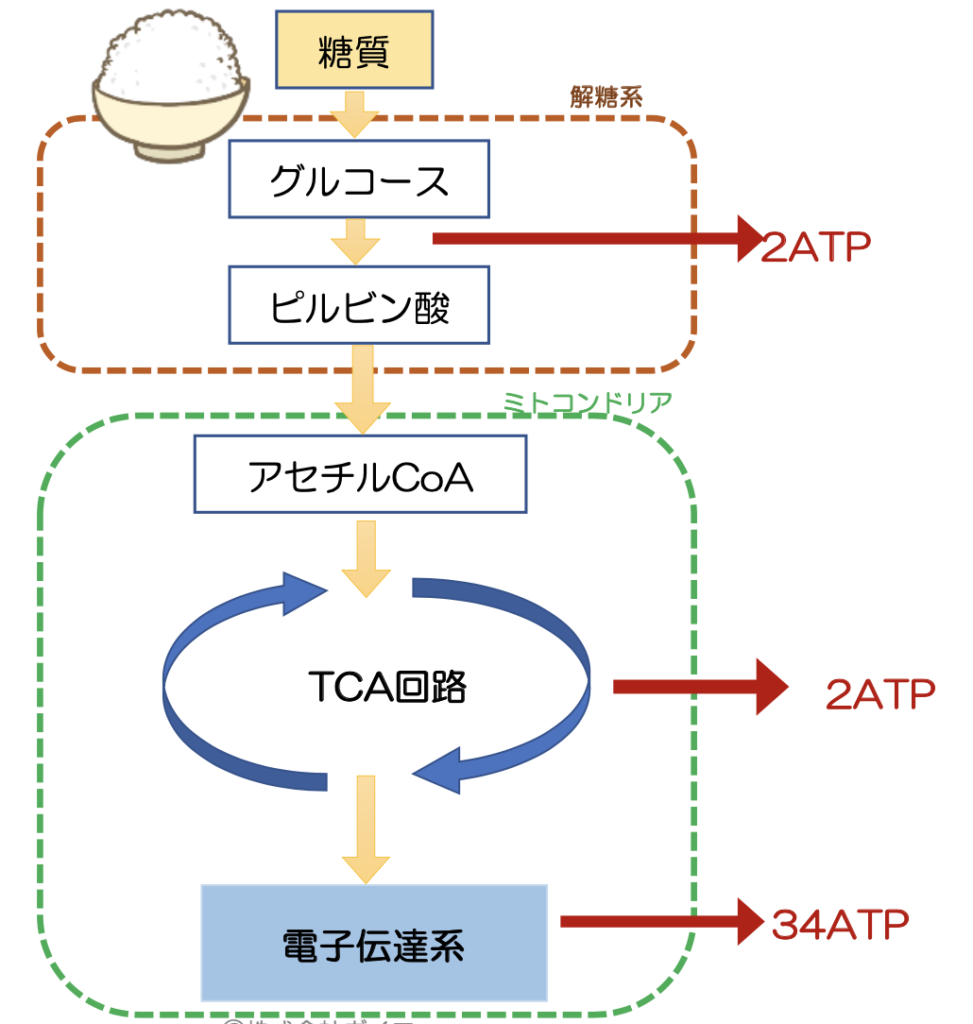

糖は効率的かつクリーンなエネルギー源です。1個のグルコースから38個のATPが作られますが、それには解糖系、TCA回路、電子伝達系といった代謝経路が滞りなく回っていなければなりません。しかしながら、貧血や肝機能の低下、栄養不足などによって代謝が滞ってしまうと、必要以上に糖分を欲してしまうのです。糖代謝を改善しエネルギーリッチな体になると、様々な不調から解放されます。ぜひこのブログを読んで、今日からの食生活改善にお役立てください。

1. 糖の基礎知識

1-1. 糖はクリーンエネルギー

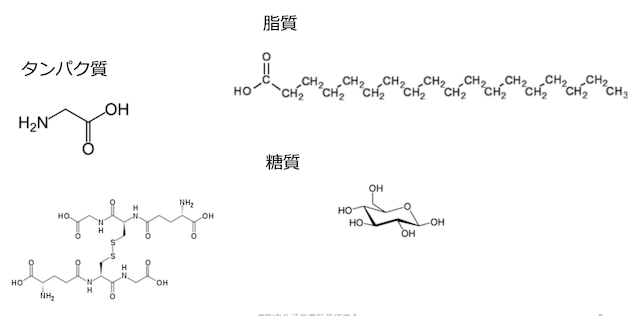

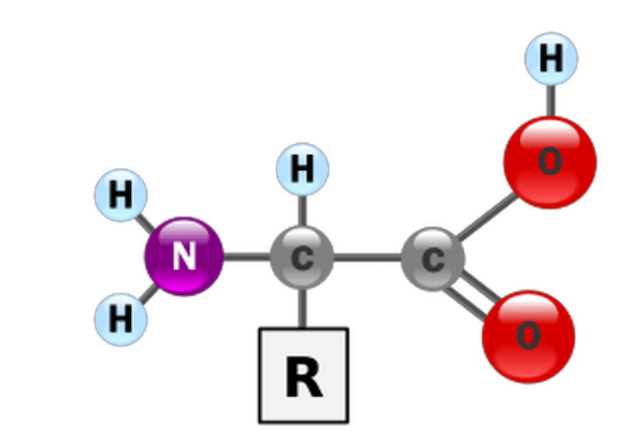

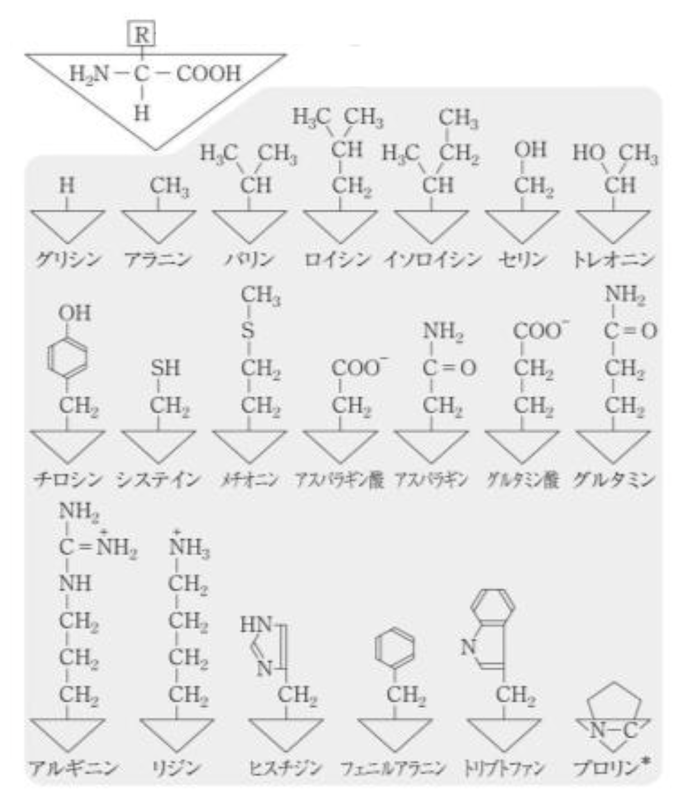

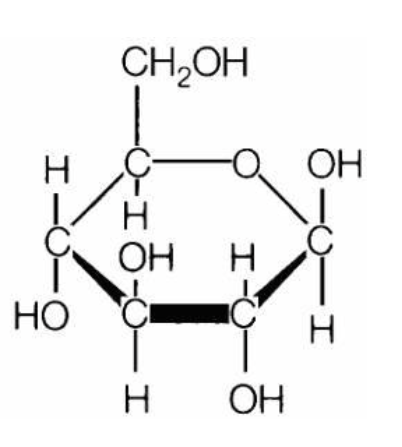

グルコース(ブドウ糖)は、炭素(C)と酸素(O)と水素(H)からできています。水酸基(ヒドロキシル基, -OH)を多く持つため、水に溶けやすい性質を持っています。

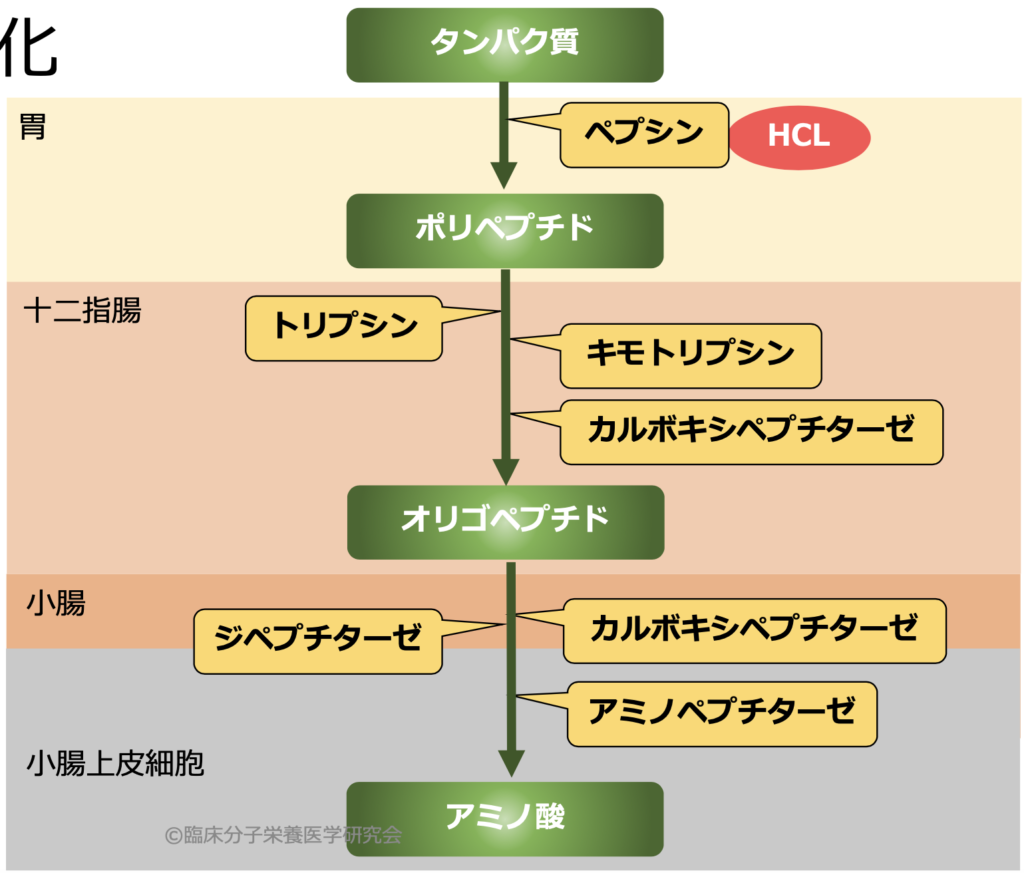

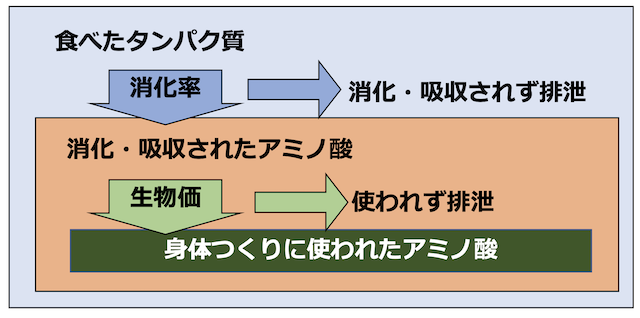

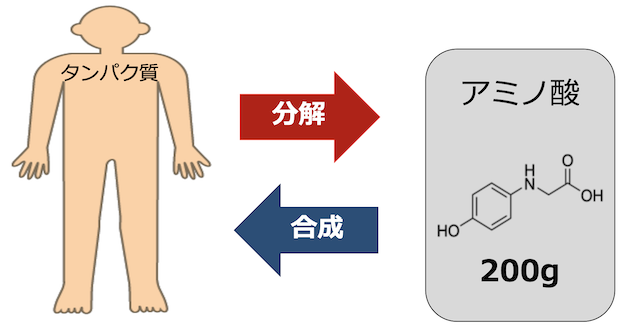

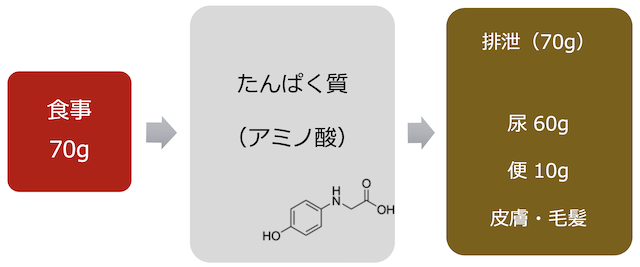

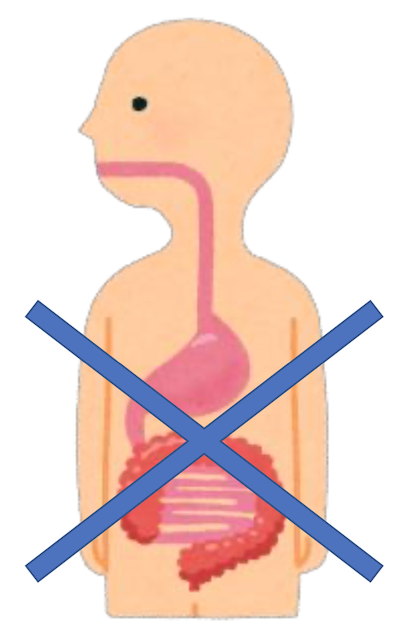

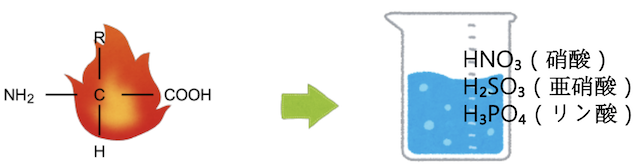

最終的に無毒な二酸化炭素と水に分解されるので、糖はとてもクリーンなエネルギー源です。タンパク質もエネルギーになりますが、アミノ基(-NH3)を持つため有毒物質であるアンモニアを発生させてしまいます。

また、3大栄養素の中で最もエネルギーになりやすい栄養素でもあります。脂質もC、O、Hからできていますが、代謝が複雑でエネルギーになるまでに時間がかかります。

1-2. 糖代謝の流れ

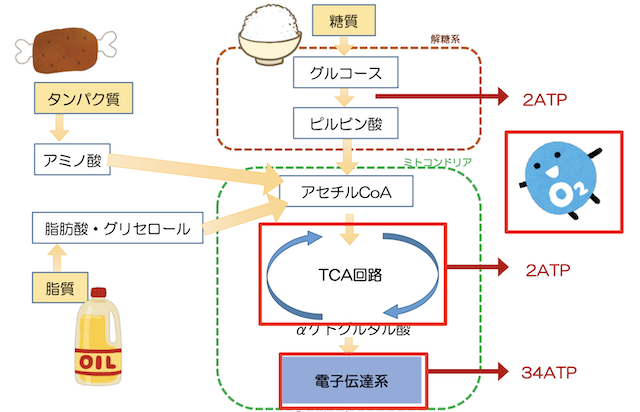

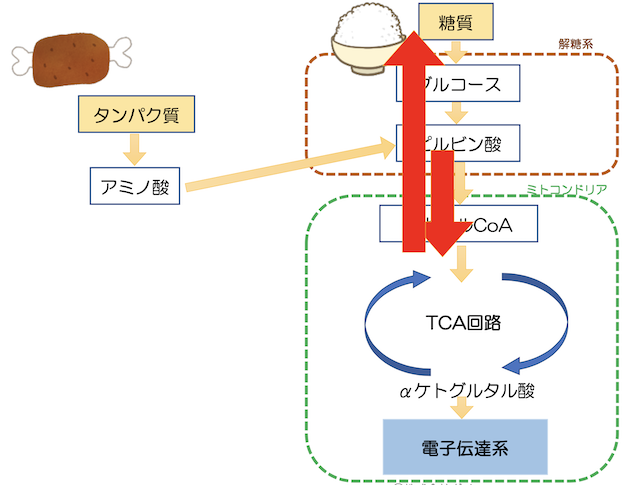

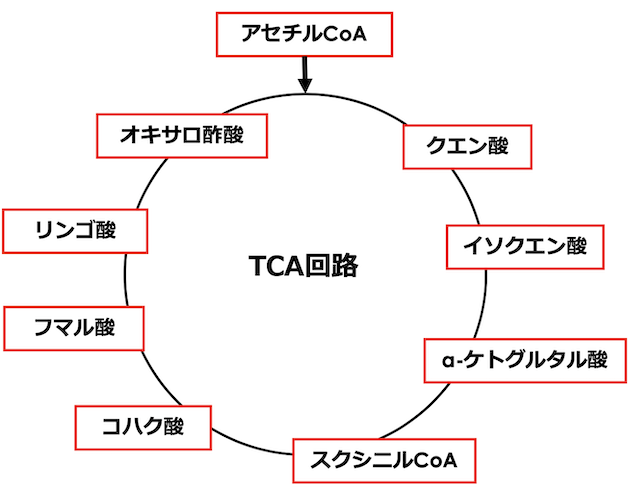

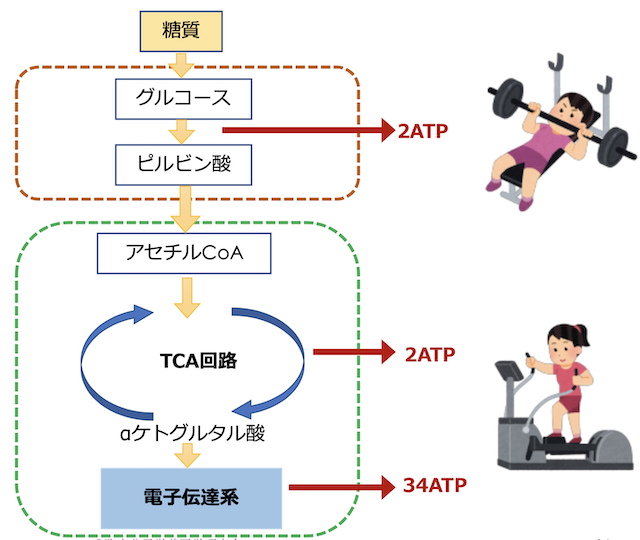

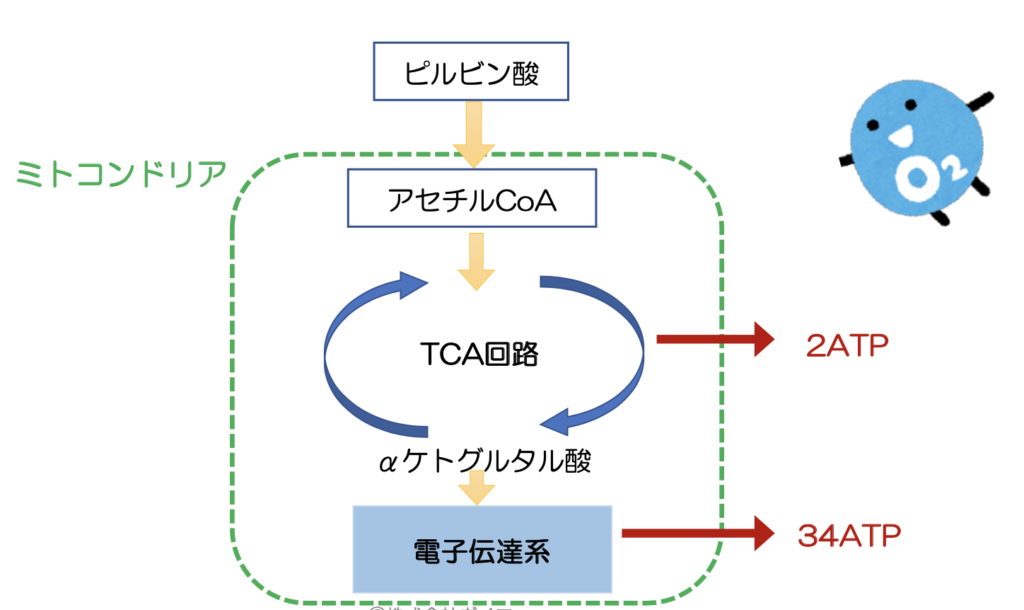

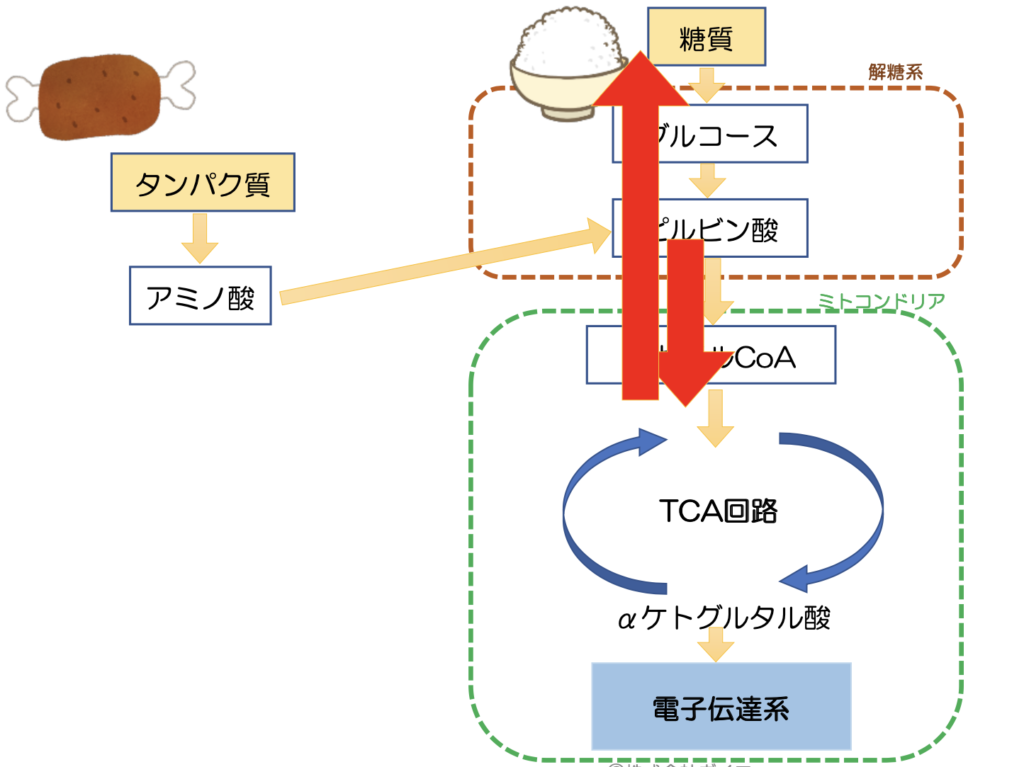

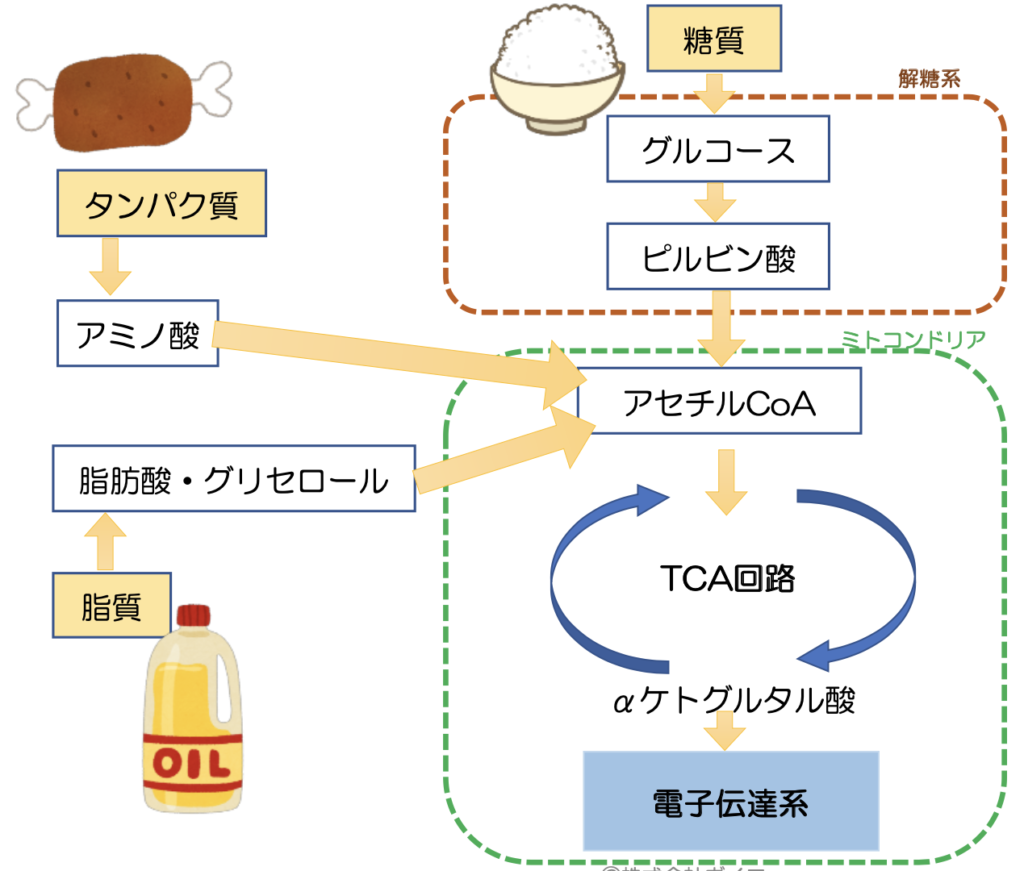

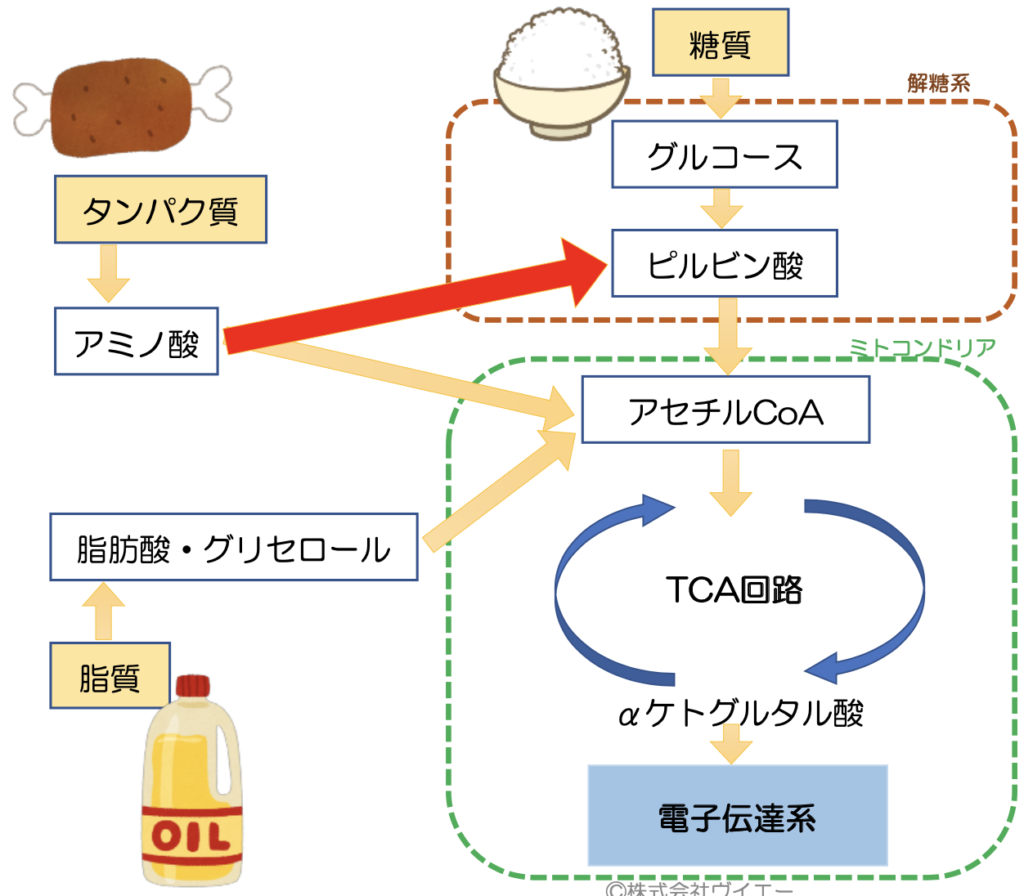

糖からエネルギーが作られる代謝経路を見てみましょう。大きく分けて、解糖系、TCA回路、電子伝達系の3つの代謝を経てエネルギーが生まれます。

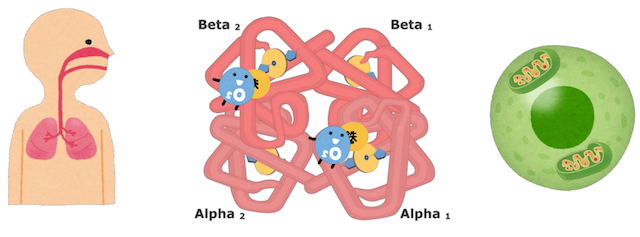

糖が細胞に入るとグルコースからピルビン酸になり、2個のATP(アデノシン三リン酸)が生成されます。ピルビン酸はミトコンドリアの中に入り、アセチルCoAになります。さらに、TCA回路で2ATP、電子伝達系で34ATPが作られ、合計すると1個のグルコースから38個のATPが作られます。

2. 解糖系

2-1. 解糖系とは?

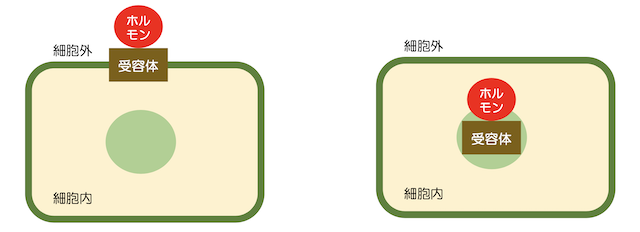

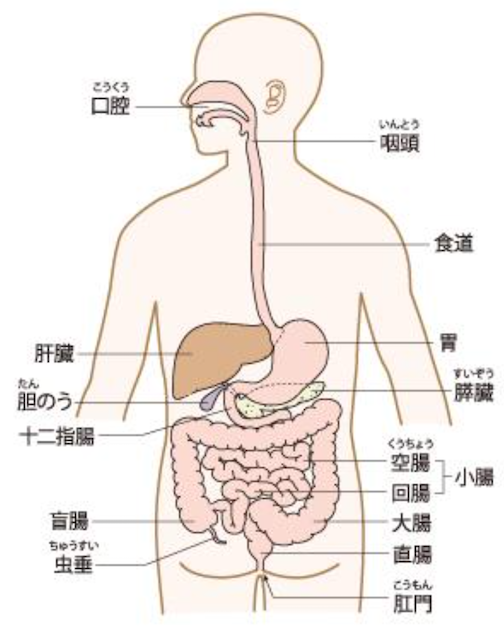

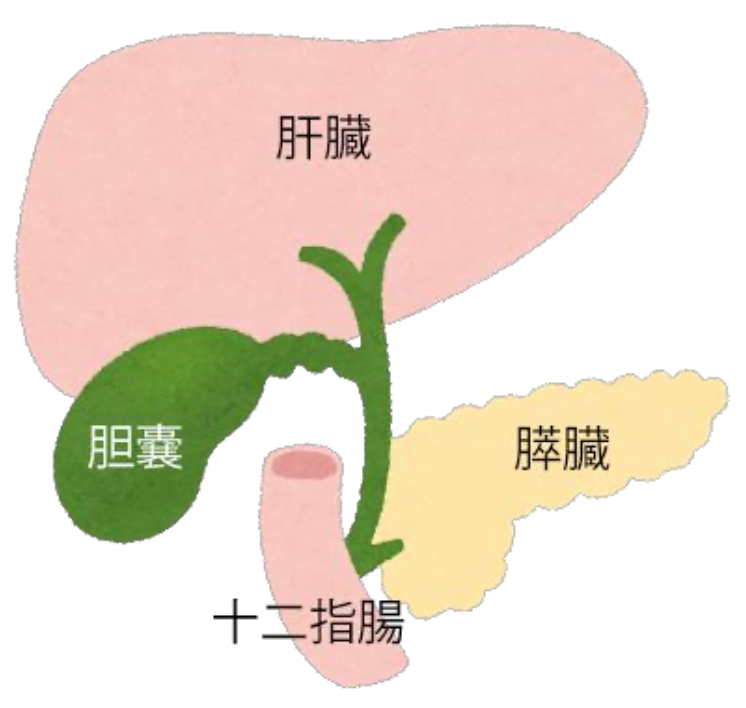

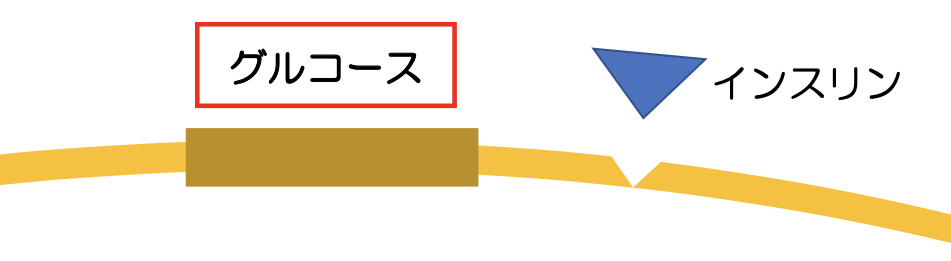

炭水化物を摂取すると、分解されてグルコースとなり小腸で吸収されます。吸収されたグルコースは血管を通って肝臓に運ばれ、肝臓から全身の細胞に分配されます。細胞膜にはインスリン受容体があり、そこにインスリンが結合することでグルコース専用の玄関が開きます。

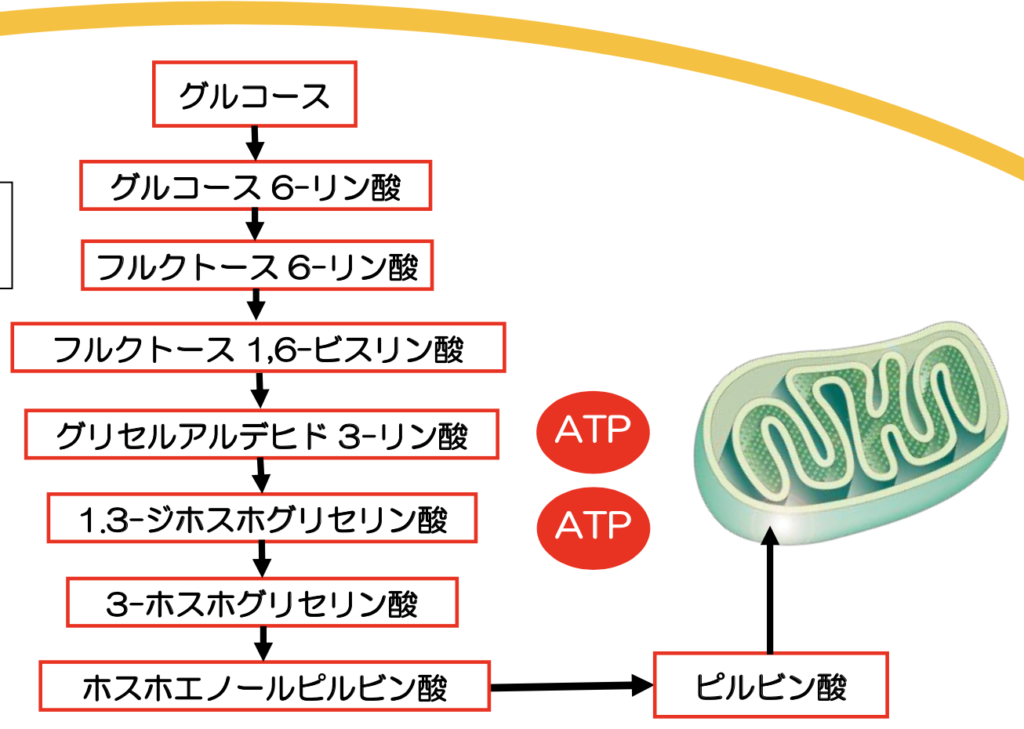

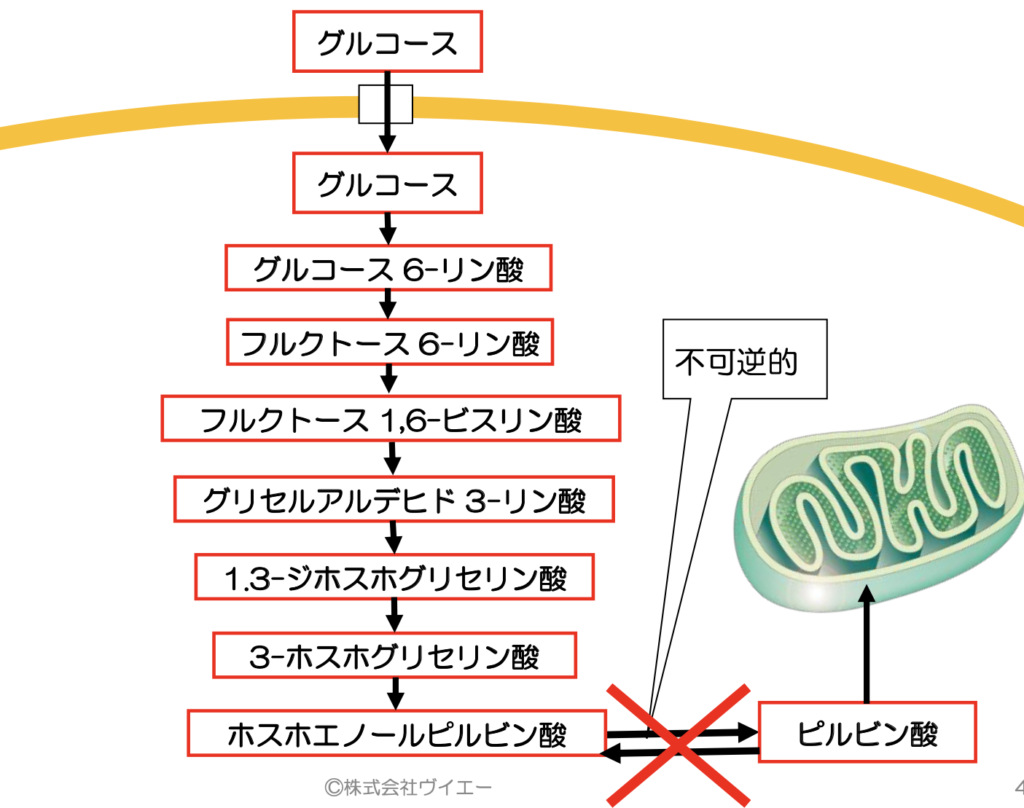

グルコースからピルビン酸になるまでには7つのステップがあり、この一連の流れを解糖系と呼びます。これらは酸素を必要としない反応です。ピルビン酸まで代謝されると、エネルギー工場であるミトコンドリアの中に入ることができます。

解糖系では初期段階で2ATPを消費しますが、後半のステップで4ATP産生するので、差し引き2ATP作られることになります。マグネシウムが不足すると、後半のステップが滞り、初期段階でATPを消耗するだけになってしまう可能性もあります。

2-2. 解糖系とマグネシウム

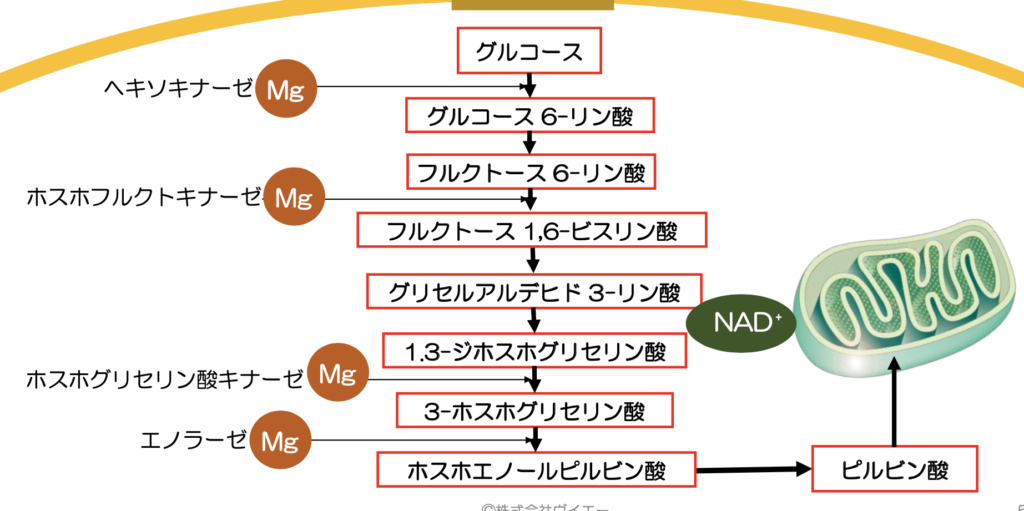

ポイントは、解糖系の反応にマグネシウムを要求するものが多いということです。例えば、このグルコース→グルコース 6-リン酸の反応で働くヘキソキナーゼは、マグネシウム存在下で働きます。他にも、ホスホフルクトキナーゼ、ホスホグリセリン酸キナーゼ、エネラーゼといった酵素もマグネシウムを必要とします。糖をたくさん食べると、それをエネルギー変換するためにマグネシウムの必要量も増えるということです。

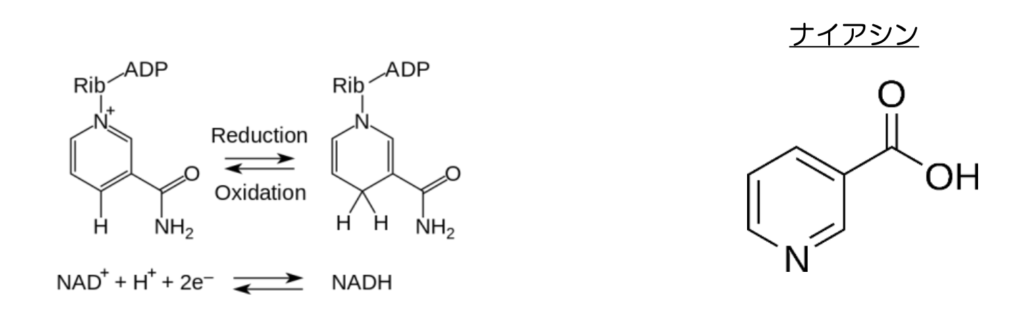

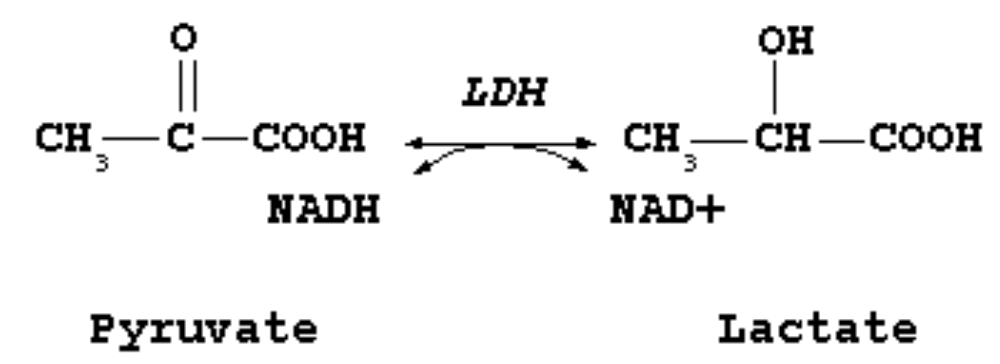

2-3. NADは電子を運ぶ器

エネルギー代謝において、もう1つ重要な栄養素がNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)です。グリセルアルデヒド 3-リン酸から1,3-ジホスホグリセリン酸に代謝される時に働きます。NADはナイアシン(ニコチン酸)の特殊な形態で、電子を運ぶ器の役割を担っています。酸化型(NAD+)と還元型(NADH)があります。

2-4. 解糖系のまとめ

解糖系でおさえておきたいポイントは次の4つです。

- 酸素がいらない反応である

- ATPが2個つくられる

- マグネシウムが必要

- ナイアシンが必要

3. コリ回路

3-1. コリ回路とは?

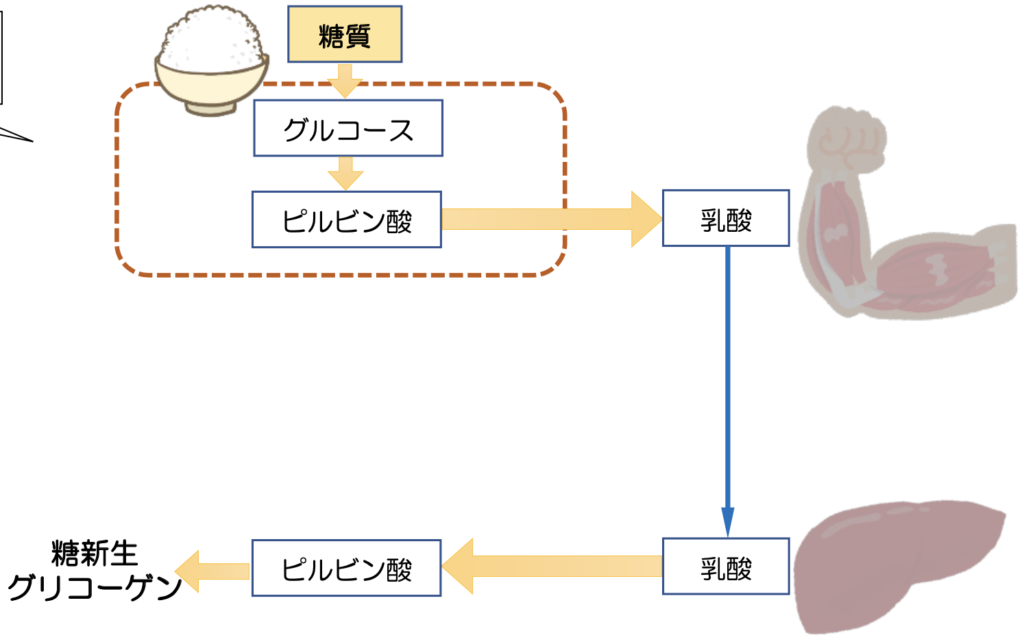

激しい運動をすると、酸素の供給が不足するためミトコンドリアが稼働しません。すると、解糖系で生成されたピルビン酸は、乳酸になって筋肉に溜まります。溜まりすぎると筋肉痛や肩こりを起こすので、乳酸は疲労物質と言われたりします。

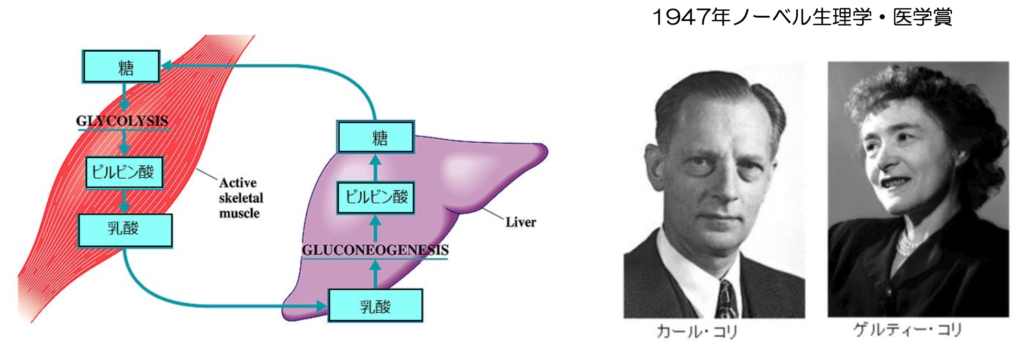

筋肉中の乳酸は血液を通って肝臓に運ばれ、またピルビン酸に戻ります。このピルビン酸はグリコーゲンとして貯蓄されたり、糖新生に使われたりします。これはノーベル生理学・医学賞を受賞したコリ夫妻が発見した回路で、コリ回路と言います。

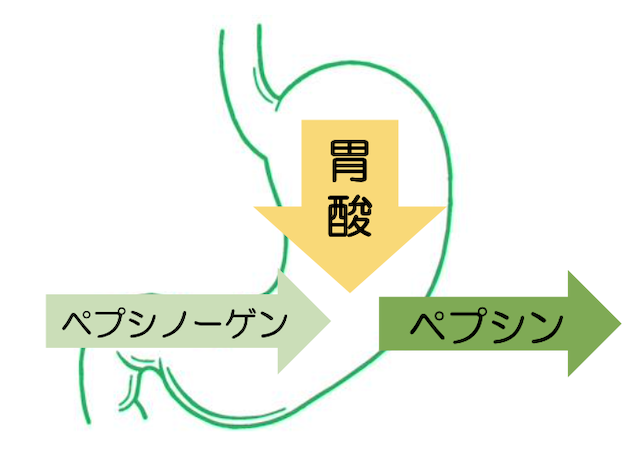

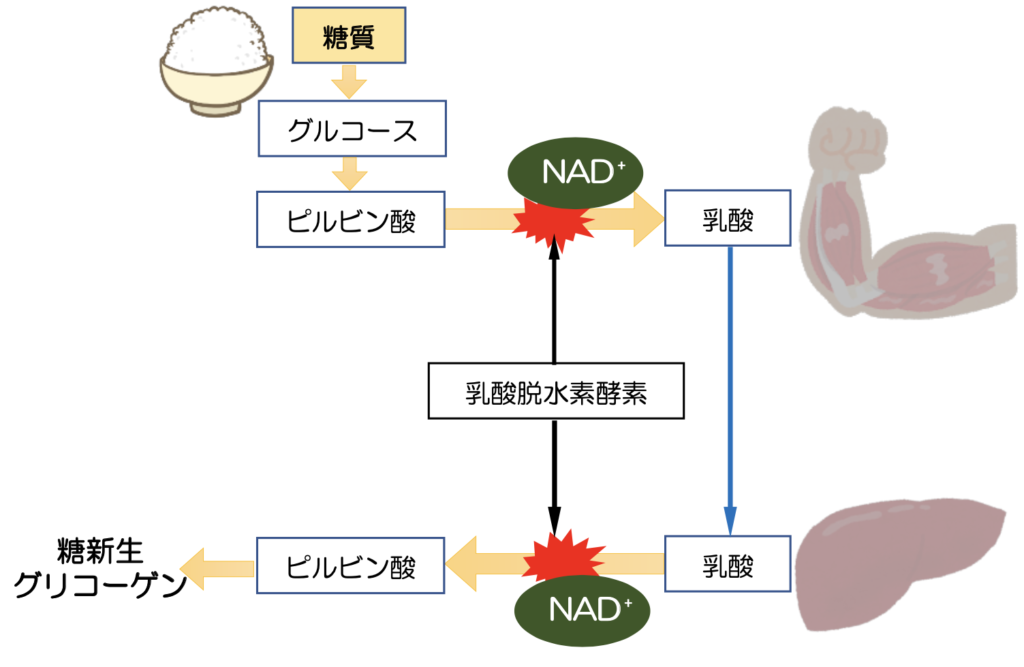

ここでのポイントは、乳酸からピルビン酸に戻るときにLDH(乳酸脱水素酵素)が働くということです。

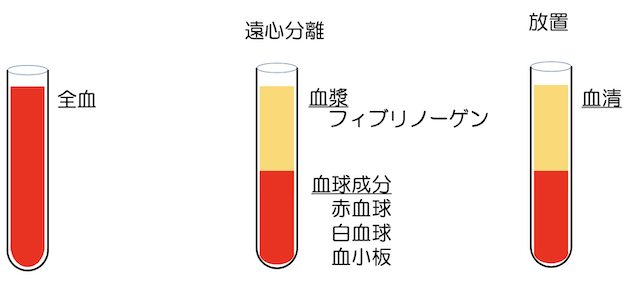

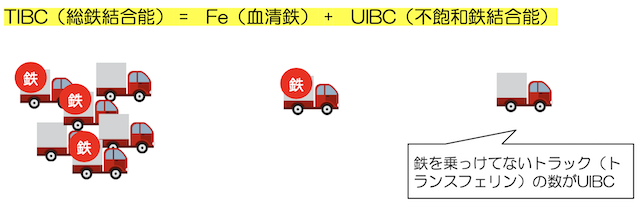

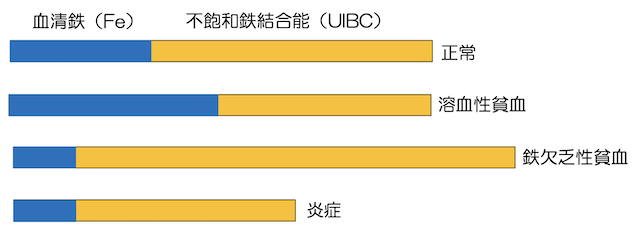

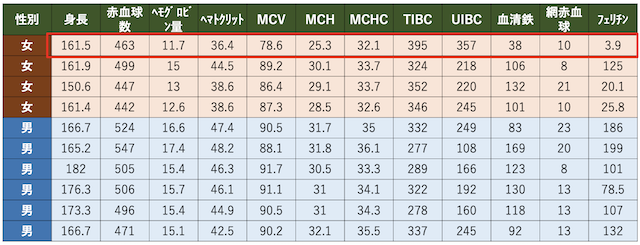

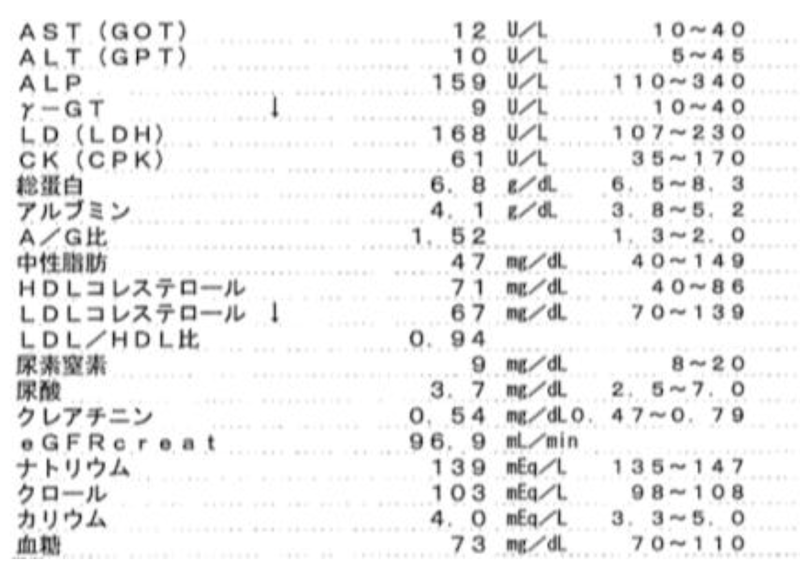

3-2. LDH低下はナイアシン不足

LDHは、肝臓、心臓、赤血球、胎盤、腎臓、肺、脾臓、骨格筋に含まれる酵素です。赤血球に含まれているので、溶血があるとLDHの値が上昇します。また、骨格筋に含まれるので、ハードな運動をした後にも上昇することがあります。妊娠中後期や産後も上昇します。基準値は120~240 IU/Lですが、大体180IU/Lを目安にします。乳酸⇄ピルビン酸の反応の際にNAD+が働くので、基準値よりも低いとナイアシン不足を疑います。

3-3. エネルギーとしての乳酸

乳酸はエネルギー源としての役割があるので、酸素が充足していてもコリ回路が働き乳酸が作られます。1分子のグルコースから2分子の乳酸が生成します。乳酸代謝(乳酸→ピルビン酸)を促進させるのが運動です。トレーニングしたグループでは、しないグループと比較して、乳酸代謝(乳酸クリアランス率)が34%高くなるということがわかっています。ちなみに、乳酸菌による乳酸発酵も同じ反応です。ぬか漬けをかき混ぜずに放っておくと酸っぱくなるのは、乳酸が生成しているからです。

4. ミトコンドリア内での糖代謝

ピルビン酸から先の代謝を見てみましょう。緑の点線の中がミトコンドリアでの反応です。

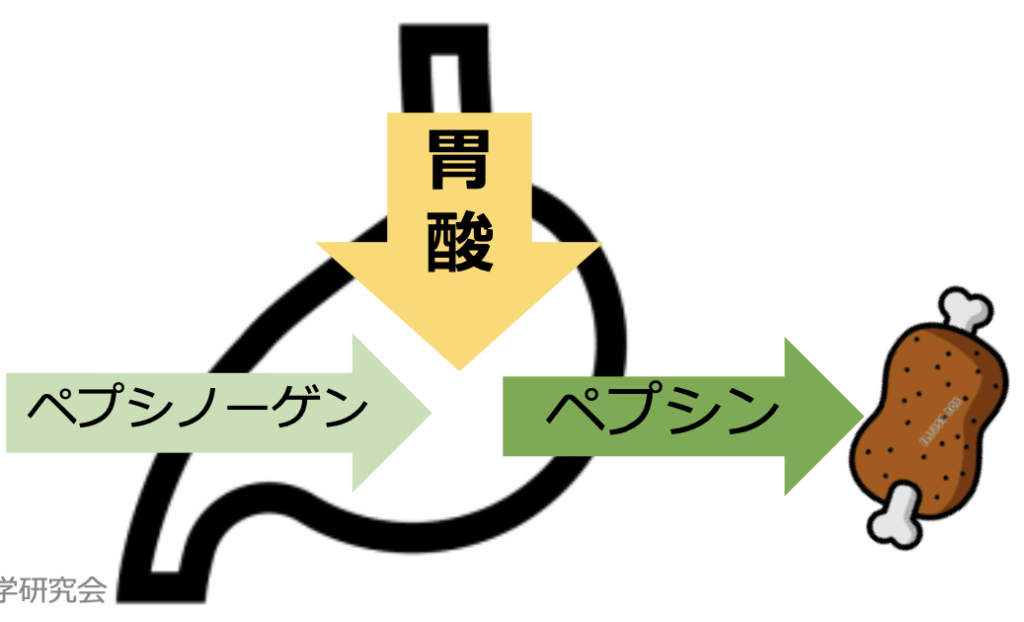

4-1. アセチルCoAの生成

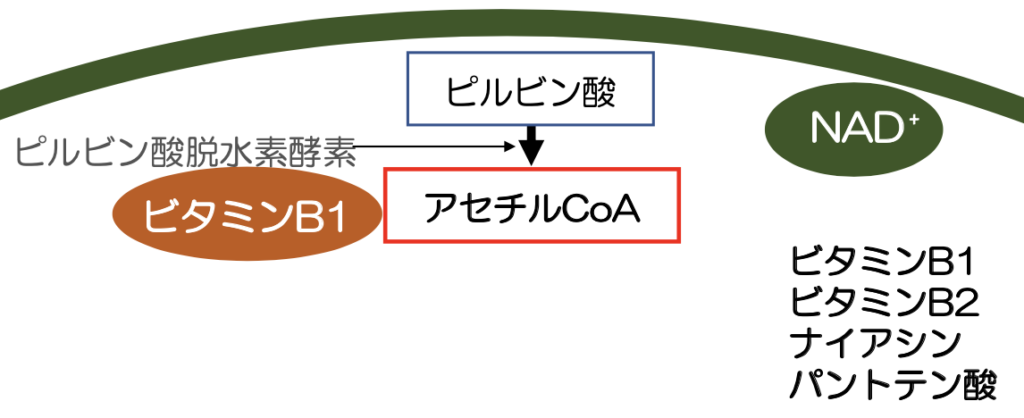

ピルビン酸がミトコンドリア内に入ると、ピルビン酸脱水素酵素が働きアセチルCoAが生成します。その際、補酵素として働くのがビタミンB1です。糖代謝にビタミンB1が大切と言われるのは、この反応が滞ると先に進まないからです。ここでは、NAD+が電子を受け取ってNADHになります。その他にも、TCA回路に入る前段階では、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸といったビタミンB群が必要です。

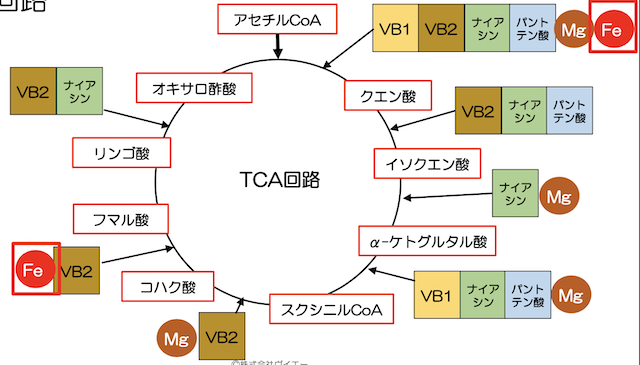

4-2. TCA回路に必要な栄養素

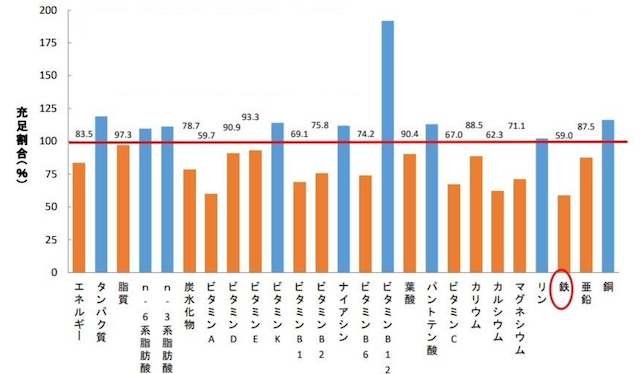

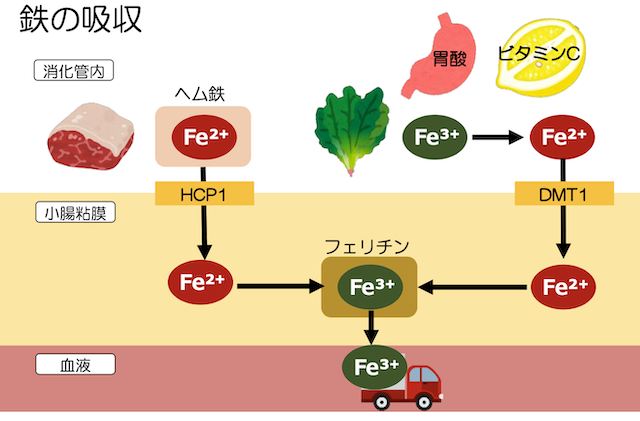

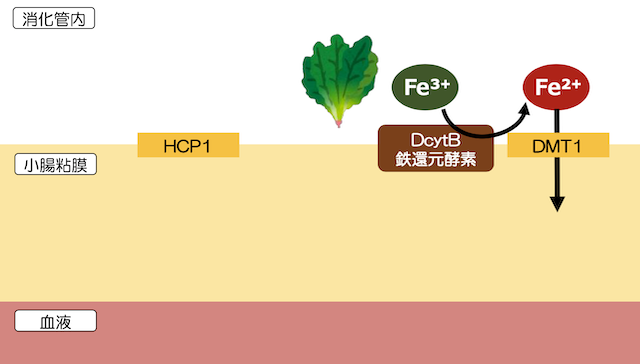

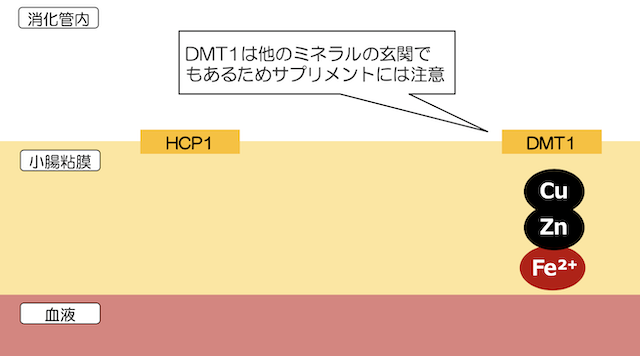

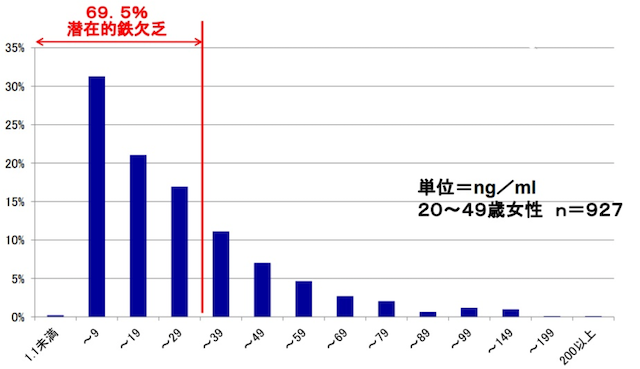

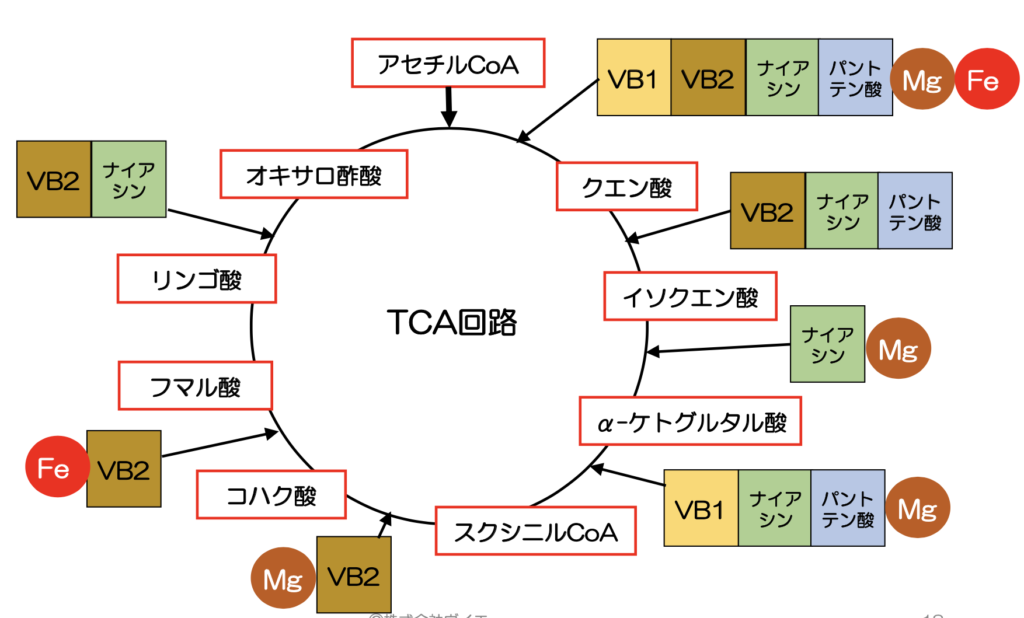

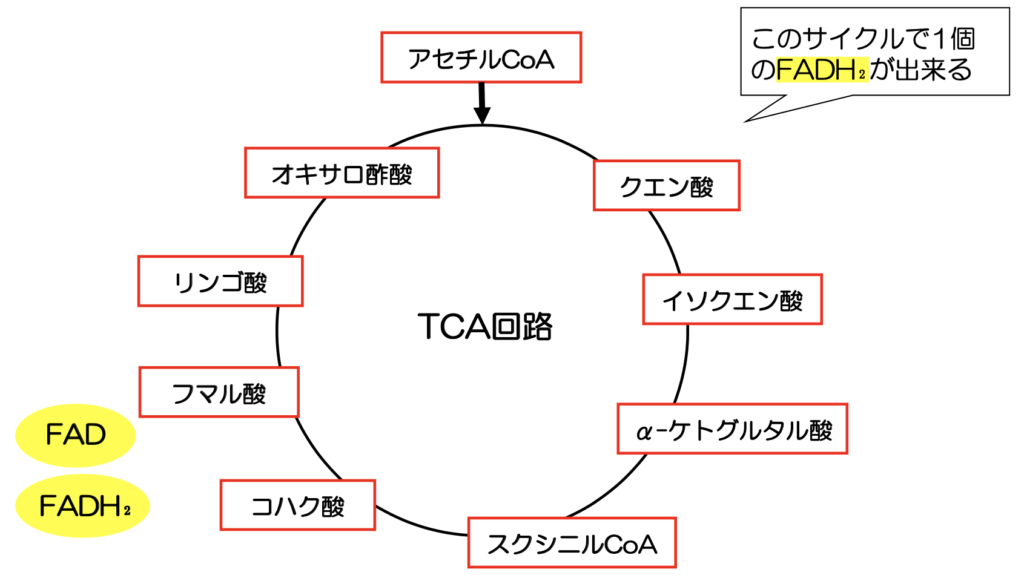

アセチルCoAはTCA回路に入っていきます。TCA回路は山手線のようにぐるぐると回っています。この回路が遅延なく回るために必要な栄養素は、ビタミンB群、マグネシウム、鉄です。

4-3. TCA回路の役割

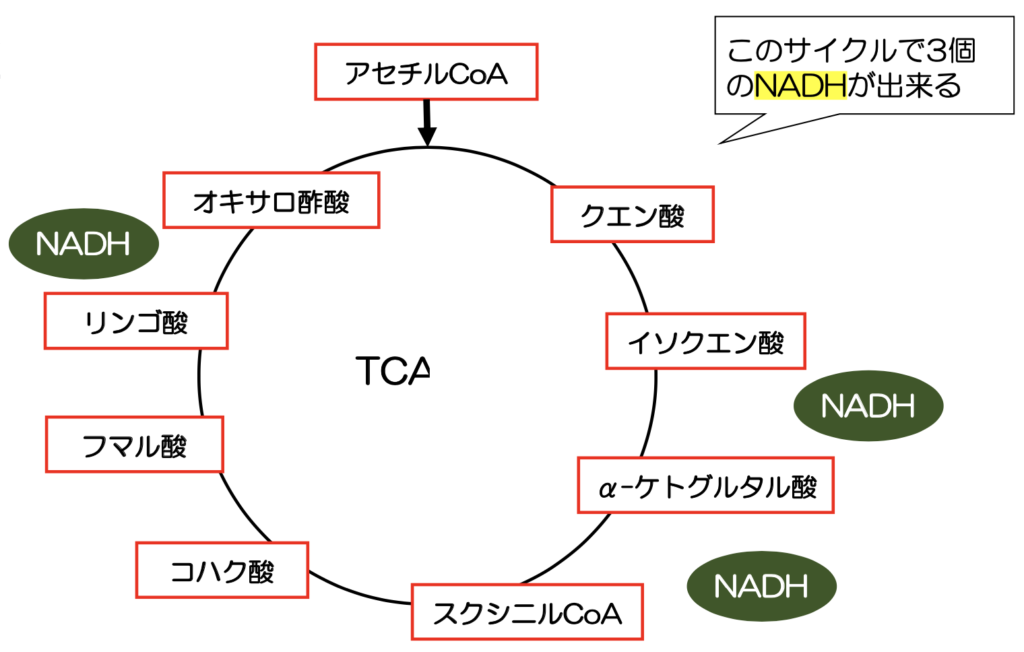

TCA回路でのポイントは、NADとFAD(フラビン・アデニン・ジヌクレオチド)が電子を受け取り、NADHとFADH2ができるということです。TCA回路で生み出されるATPは2個と小さいですが、電子伝達系に運ぶ電子を作るという重要な働きを担っています。

イソクエン酸からαケトグルタル酸になる時に、NADは電子をもらってNADHに変わり、電子伝達系に運ばれます。α-ケトグルタル酸からスクシニルCoA、リンゴ酸からオキサロ酢酸ができる際にも同じ反応が起こります。

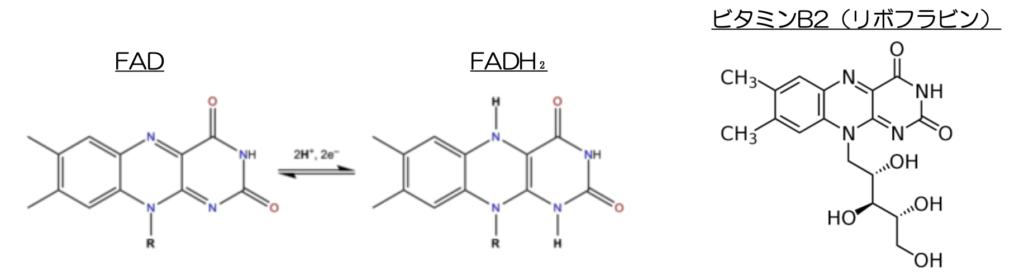

さらに、FADも電子を受け取ってFADH2になり、TCA回路が1回転する度に1個のFADH2ができます。FADはビタミンB2(リボフラビン)から誘導され、NADと同じく電子を運ぶ器の役割があります。酸化型(FAD)と還元型(FADH2)があります。

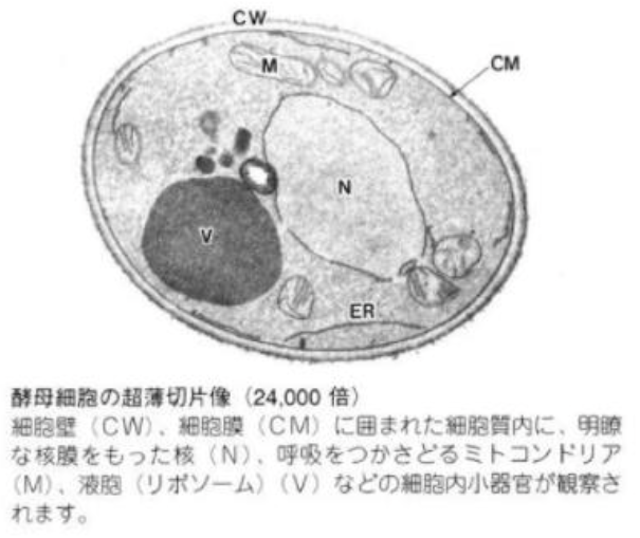

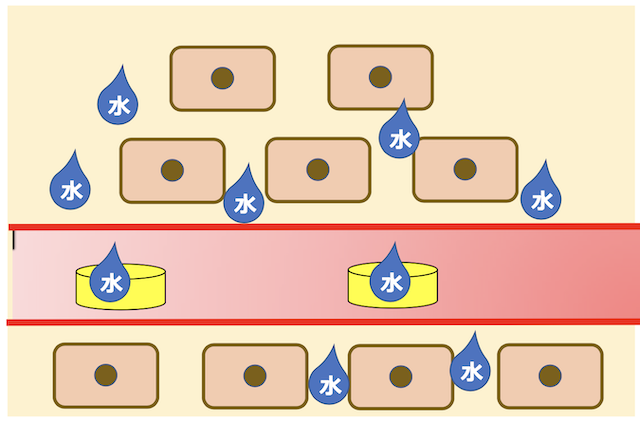

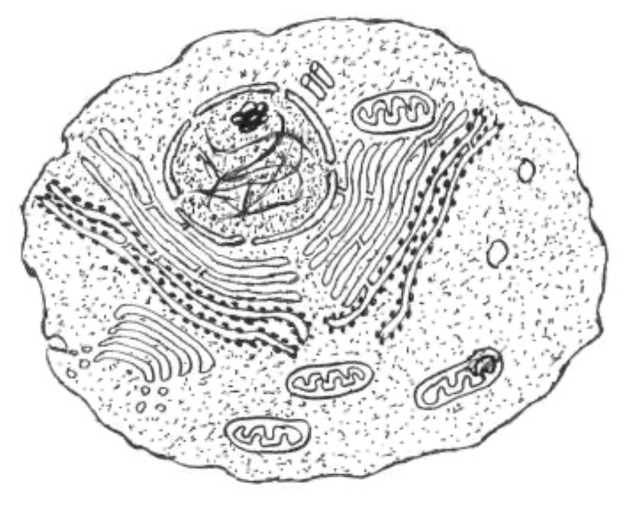

4-4. ミトコンドリアの構造

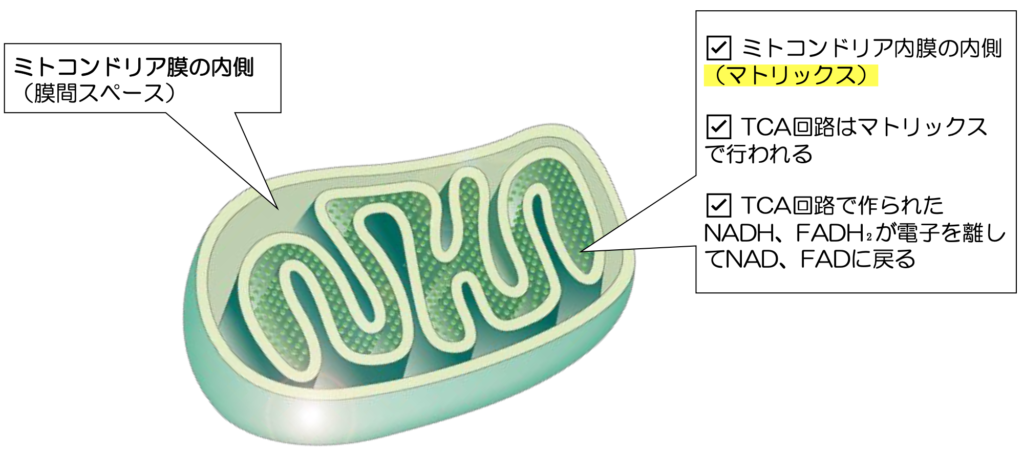

ミトコンドリア膜の中にうねうねとした形の内膜があり、TCA回路は内膜の内側のマトリックスと呼ばれる場所で起こります。ミトコンドリア膜の内側の空間を膜間スペースと呼びます。

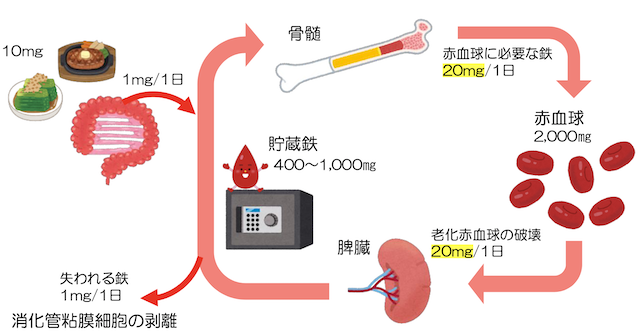

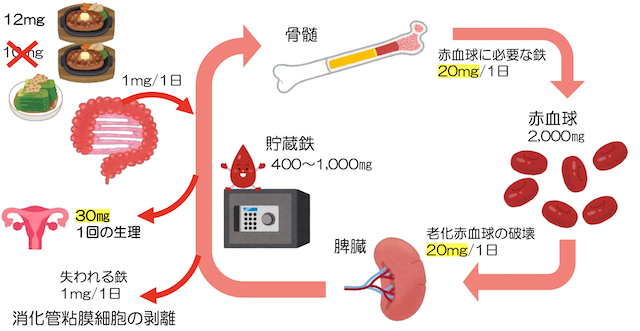

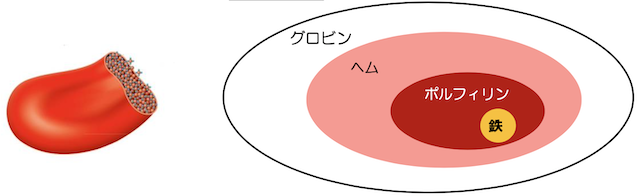

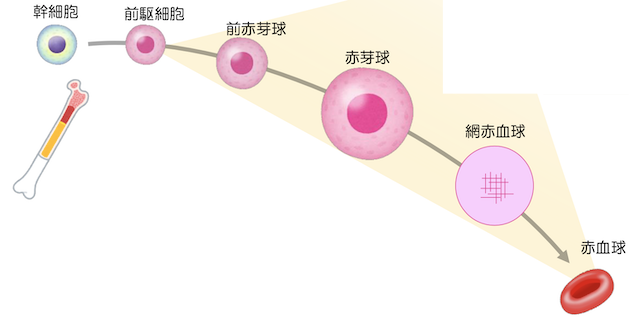

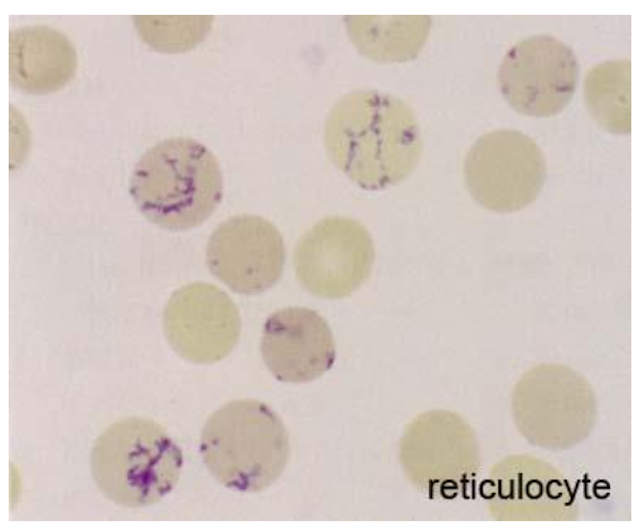

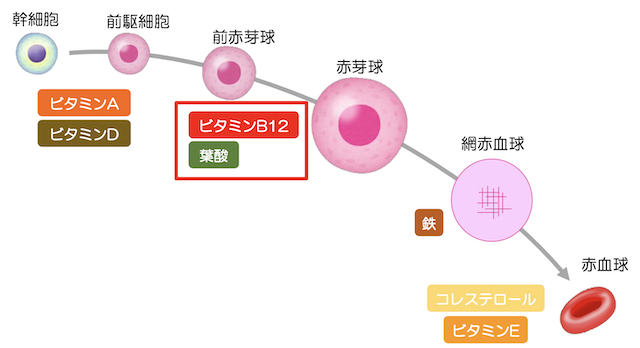

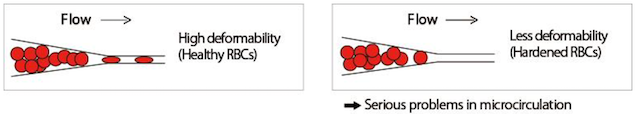

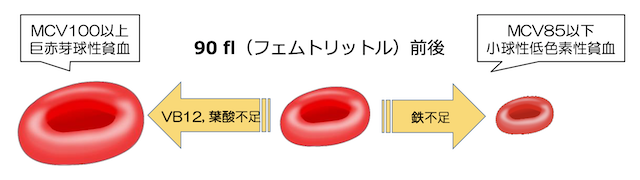

余談ですが、赤血球は成熟の過程でミトコンドリアを捨ててしまうので、TCA回路や電子伝達系がありません。つまり、糖を唯一の栄養源とし、解糖系のみでエネルギーを供給しています。もっと詳しく知りたい方は、ぜひこちらのブログもご覧ください。

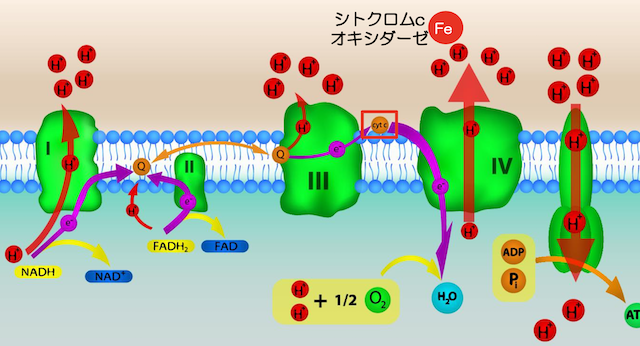

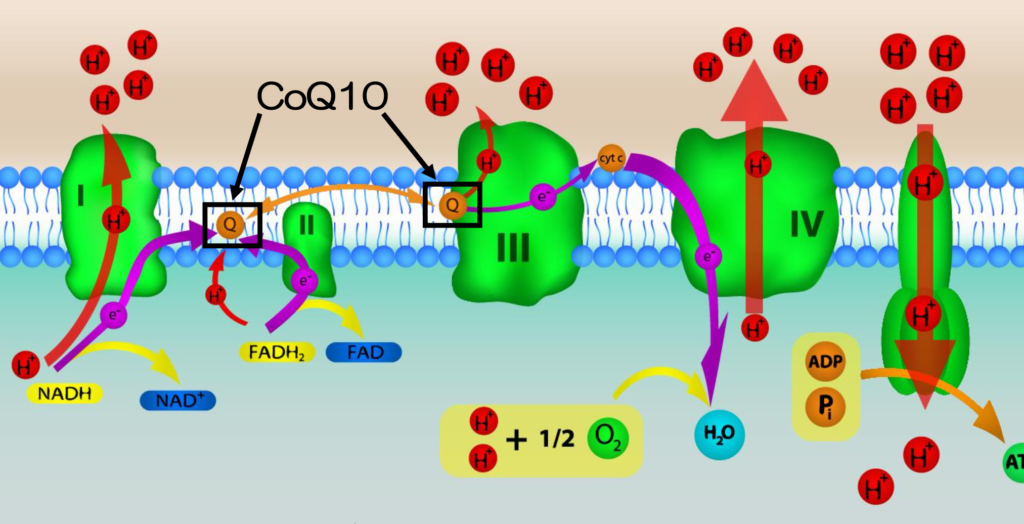

4-5. 電子伝達系 4つのステップ

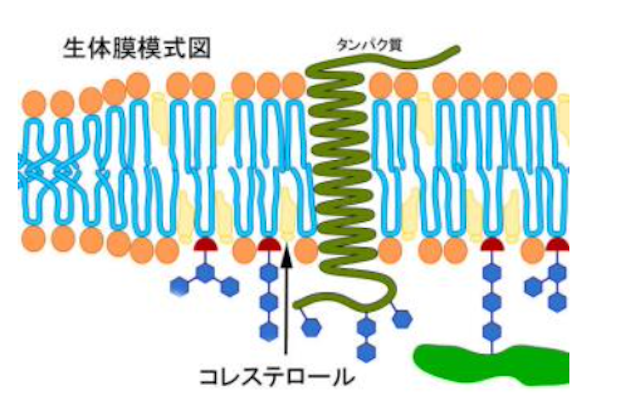

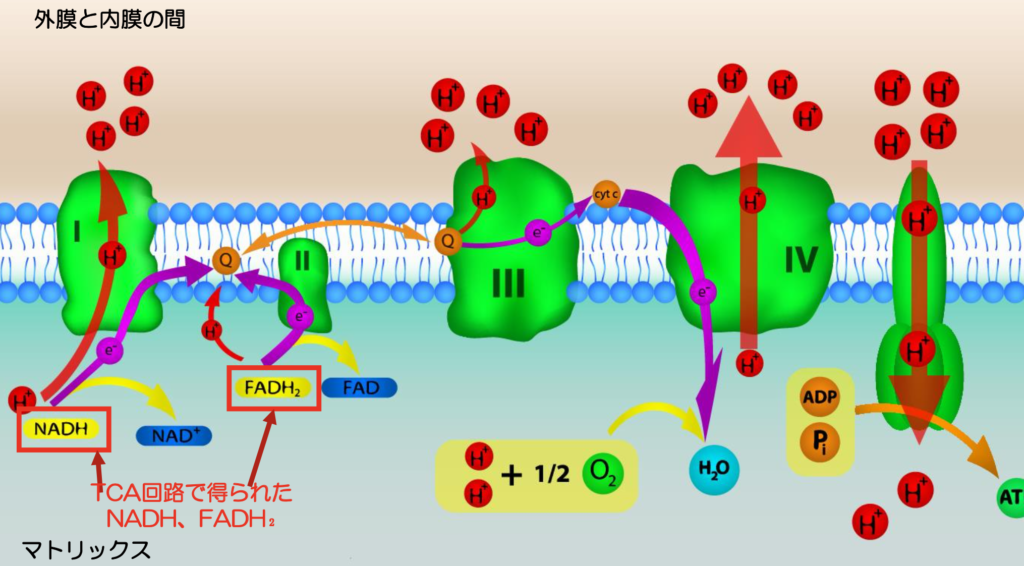

ミトコンドリア膜は脂質二重層と言って、細胞膜と同じ構造をしています。トランス脂肪酸をたくさん摂取している人は、細胞膜だけでなくミトコンドリアの膜まで固くなってしまうので要注意です。図の下側はマトリックス、上側は膜間スペースを表しています。電子伝達系には、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、4つのステップがあります。

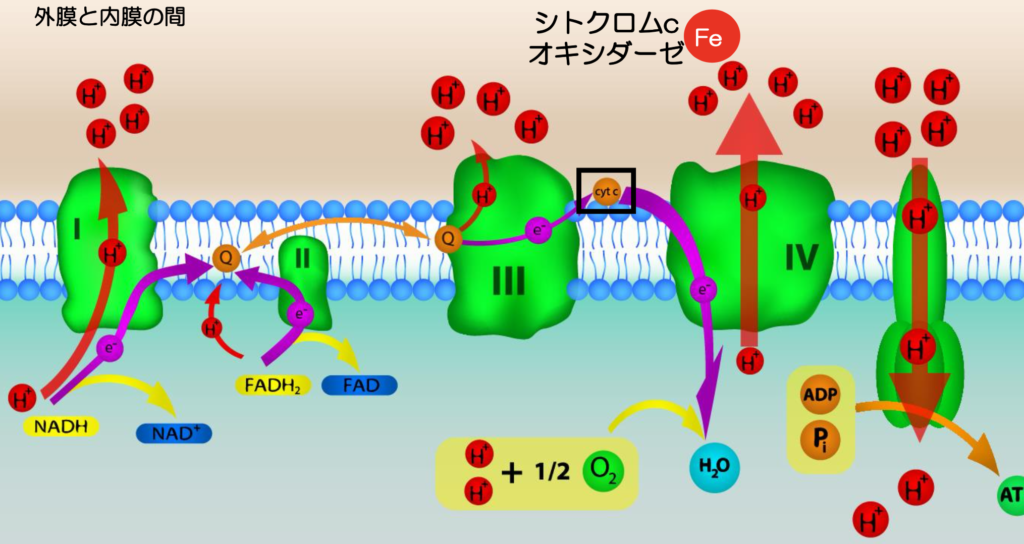

まず、ⅠのステップでNADHが、ⅡのステップでFADH2が電子(プロトン, H+)を手放します。ⅡとⅢのステップにQとあるのはCoQ10です。CoQ10が受け取った電子を膜間スペースに放出します。

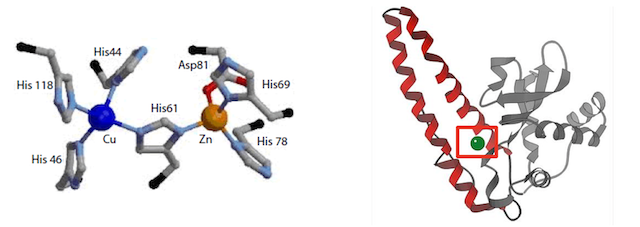

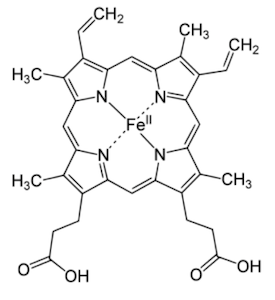

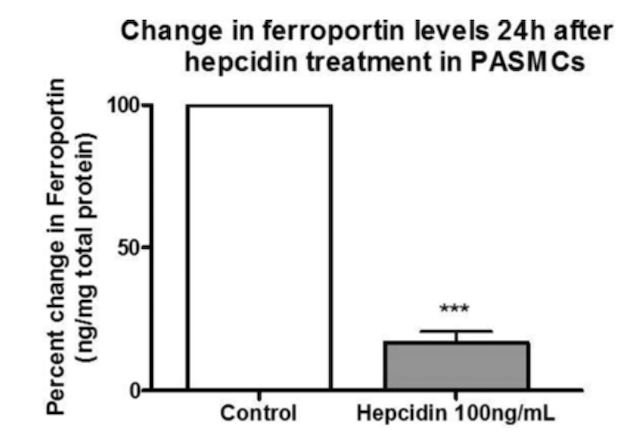

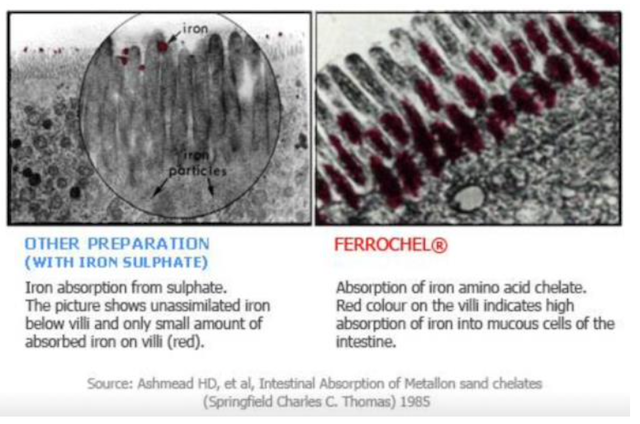

ⅢとⅣの間では、シトクロムcオキシダーゼ(cyt c)と呼ばれる酵素が働きます。この酵素はヘム鉄がないと働きません。鉄欠乏の人がエネルギー不足に陥るのは、ミトコンドリアへの酸素の供給不足の他に、シトクロムcオキシダーゼの働きが悪くなることも原因として挙げられます。

NADHとFADH2によって電子が運ばれ、シトクロムcオキシダーゼやCoQ10の作用で電子が膜間スペースに放出されます。プロトンがたくさん溜まってパンパンになると、今度は一気にマトリックス側に流れ込みます。その時のエネルギーを利用してATPが作られます。水車と同じような仕組みでエネルギーを作り出しているのです。

4-6. 電子伝達系のまとめ

電子伝達系を理解するにはとても時間がかかると思います。何回も聞いているうちに知識がつながる瞬間があるので、ぜひ反復して学習してみてください。

- TCA回路でプロトン(電子; H+)をNADH、FADH2に集める

- NADH、FADH2がプロトンを膜間へ

- 膜間にプロトンが溜まるとエネルギーが溜まる

- 溜まったエネルギーがATP合成酵素を動かす

- 電子伝達系で重要な栄養素

電子伝達系では、次の4つの栄養素が重要になります。欠乏するとエネルギー切れを起こし、慢性疲労やだるさ、メンタルにも影響が出始めます。

- ビタミンB2

- ナイアシン(ビタミンB3)

- CoQ10(ユビキノン)

- 鉄

ビタミンB3はチーズなどに含まれるトリプトファンを原料に体内合成されます。ビタミンB2は卵に豊富に含まれます。CoQ10はイワシやアジ、サバといった青魚に、鉄はレバーに多く含まれます。

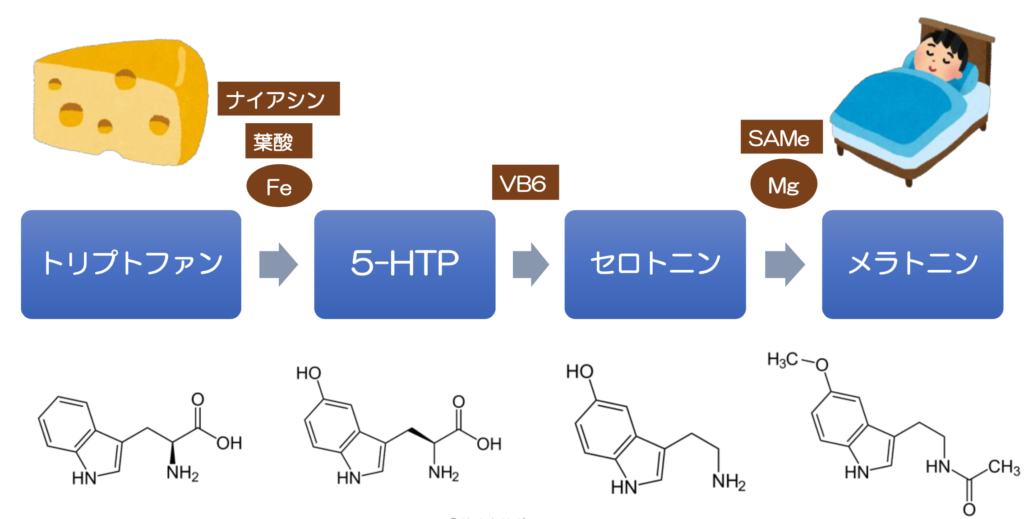

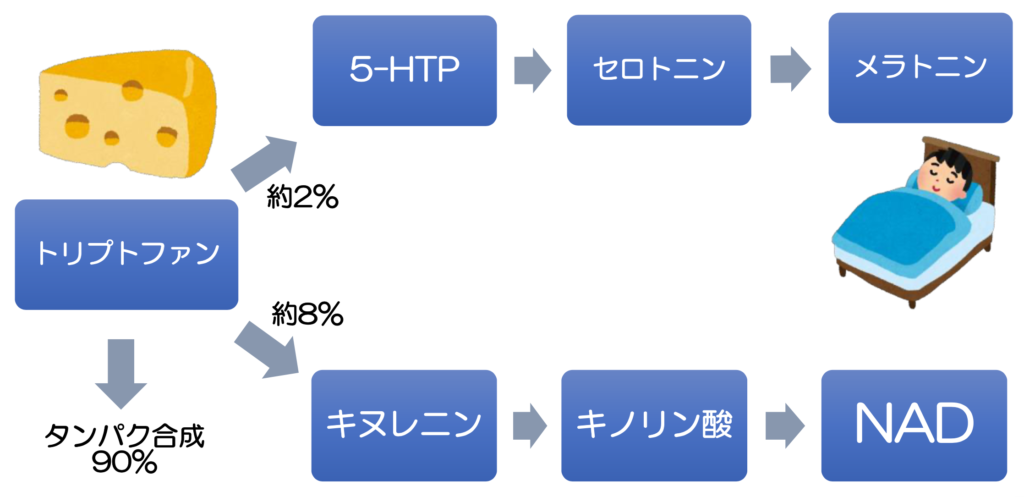

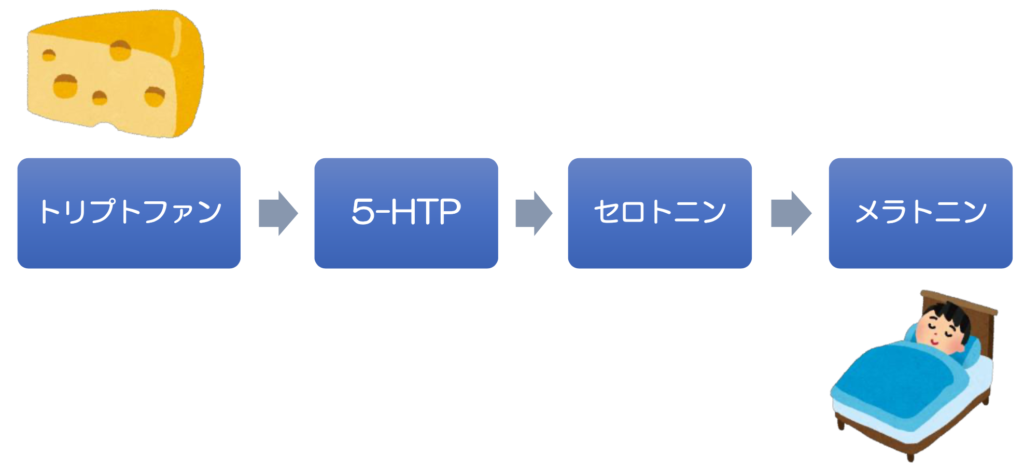

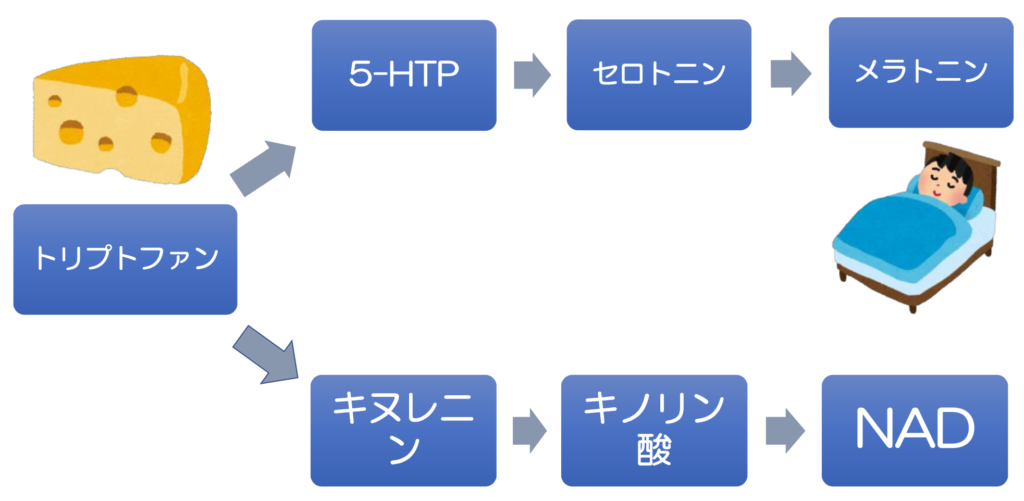

4-7. NADの体内合成

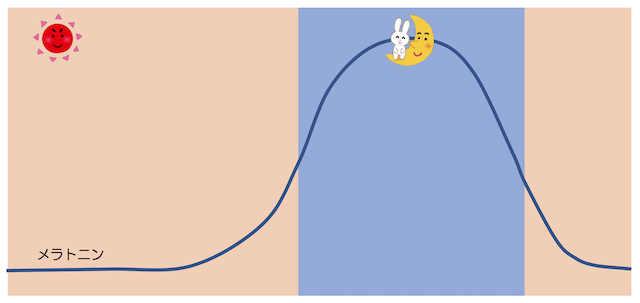

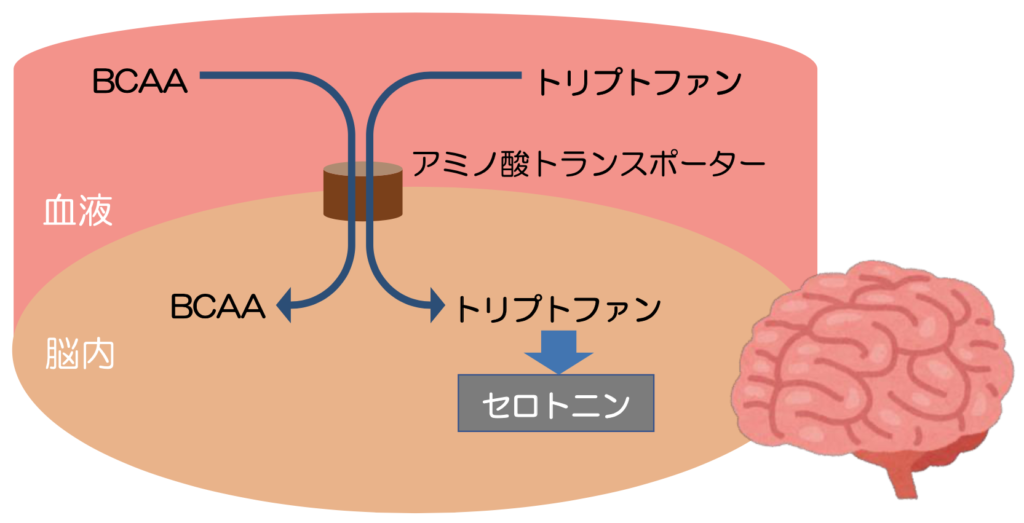

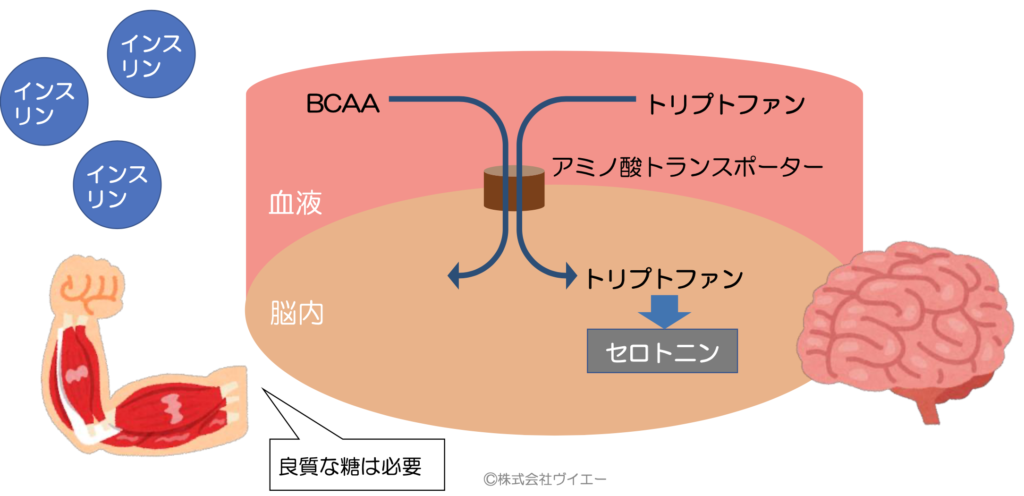

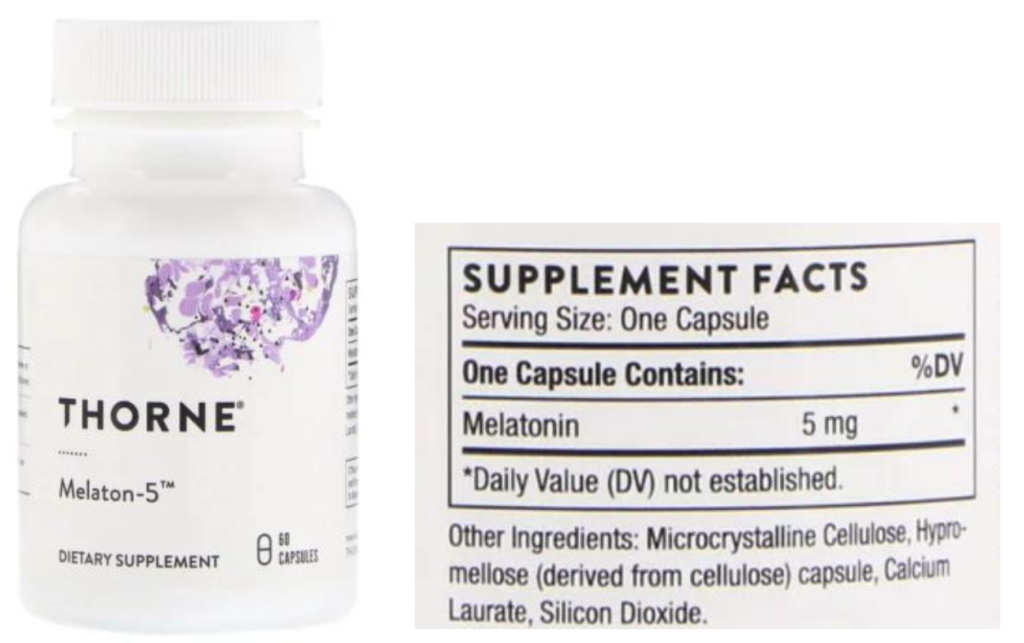

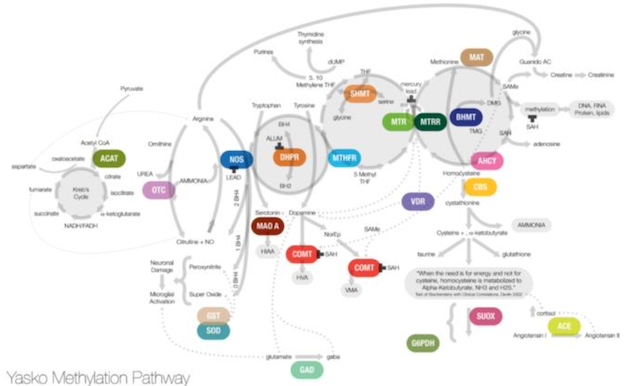

NADの体内合成について詳しくみていきましょう。トリプトファンはセロトニンやメラトニンの原料になるアミノ酸です。メラトニンは睡眠の質に影響します。

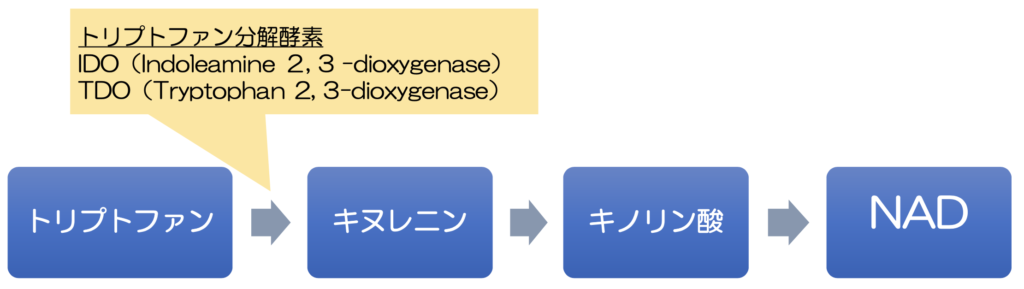

この経路とは別に、NADを合成するキヌレニン経路があります。トリプトファンからキヌレニンが合成され、キノリン酸を経てNADになります。

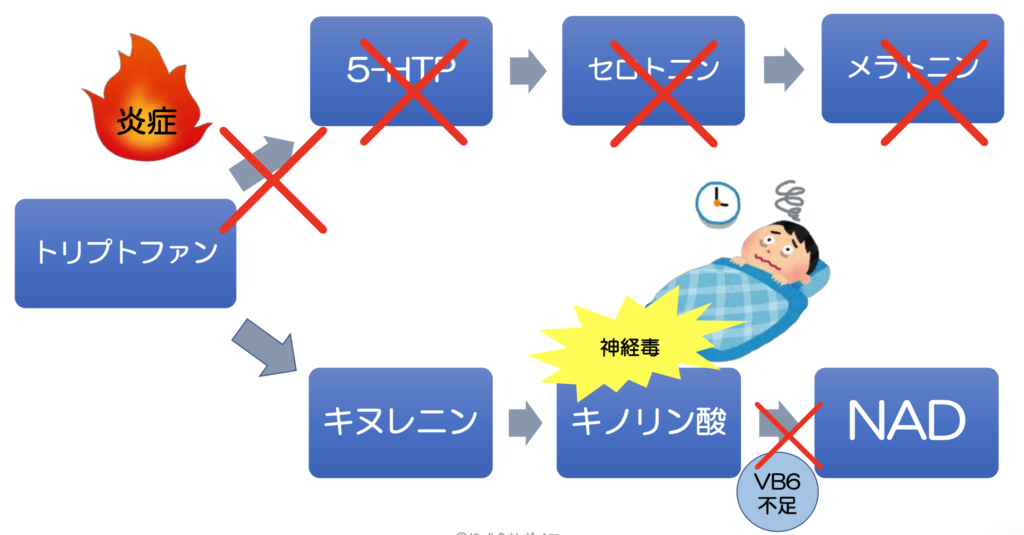

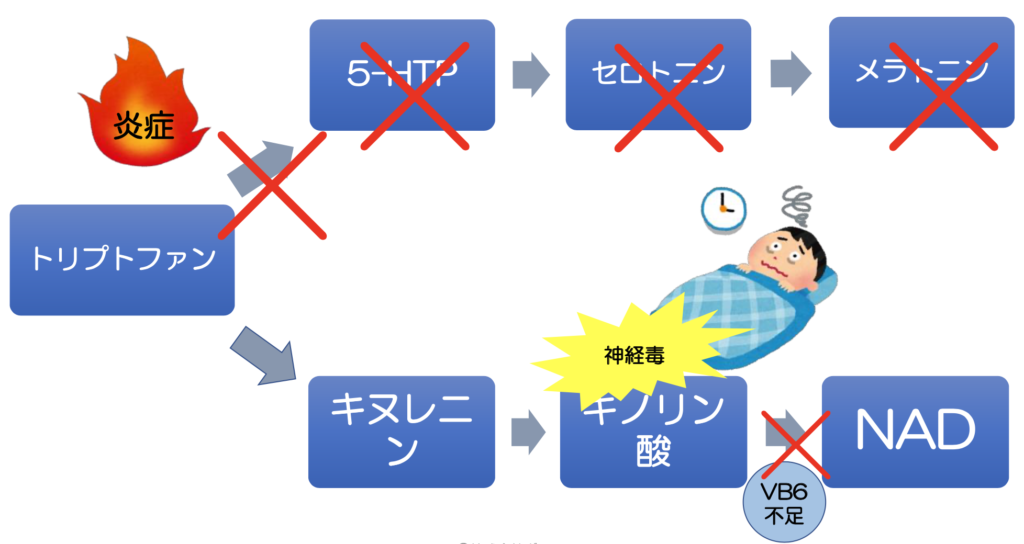

体に何らかの炎症があると、トリプトファンから5HTPへの代謝が止まり、睡眠の質が低下します。炎症によりトリプシンはキヌレニン経路に回りますが、ここでビタミンB6が欠乏していると、キノリン酸が溜まってしまいます。キノリン酸には興奮作用があるため、睡眠の質がさらに悪化してしまいます。これをキヌレニン仮説と呼びます。

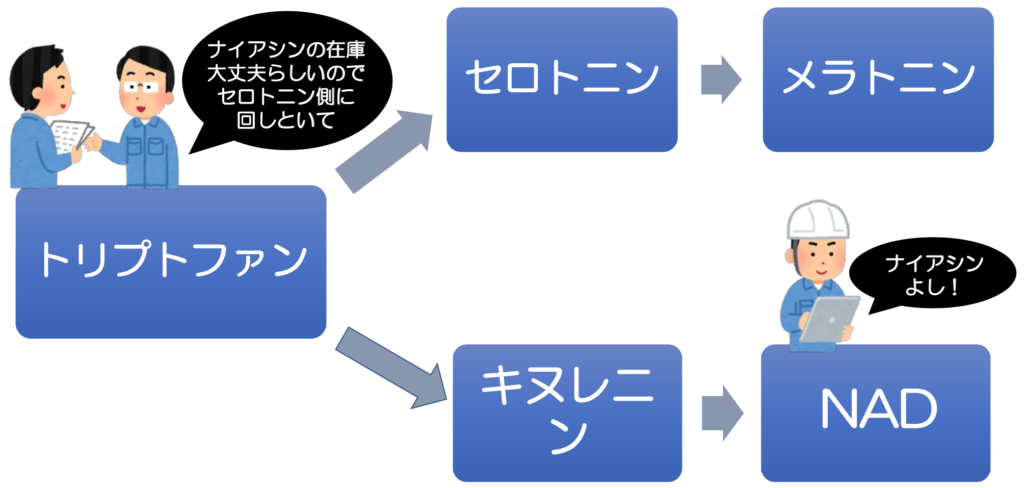

ナイアシンサプリメントを飲むと、リラックスできたり痛みが取れたりといった効果があると言われています。それは、ナイアシンの在庫が十分だと体が認識し、トリプシンをメラトニン回路の方に回してくれるからです。

5. その他の糖代謝

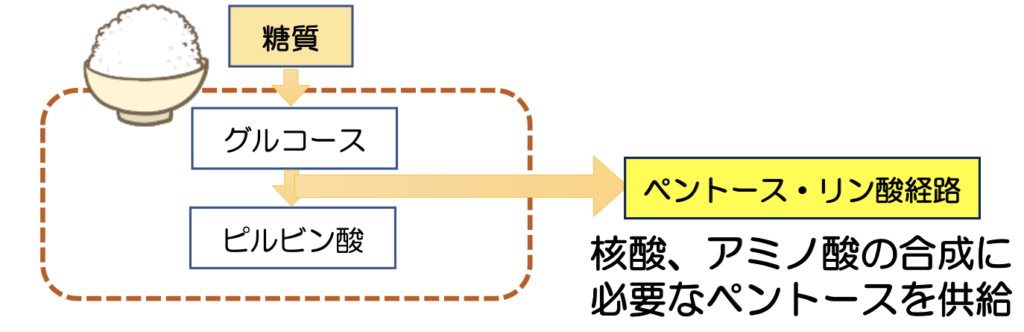

5-1. ペントース・リン酸経路

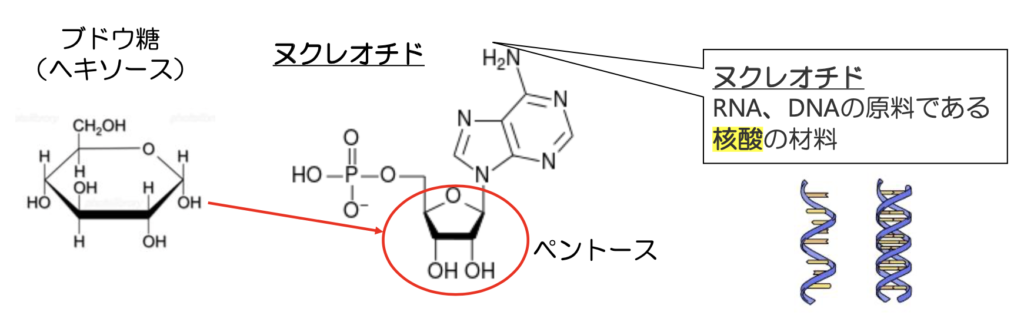

糖は、解糖系の途中でペントース・リン酸経路にも回されます。この経路は、DNAやRNAを構成する核酸の原料となるヌクレオチドを供給するために働きます。

ヌクレオチドの五員環の部分はブドウ糖から供給されています。つまり、細胞分裂が活発な人ほど糖をしっかり供給する必要があるということです。

5-2. 子供に糖質制限は必要?

糖を最も要求するのは成長期の子どもでしょう。糖質制限が流行った頃に、成長期のお子さんにも糖質制限をされているお母さんがいらっしゃいましたが、これは少し危険です。DNAやRNAの原料となるヌクレオチドを作るために、適度な糖を補給してペントース・リン酸経路を回してあげる必要があるからです。

また、脂質をエネルギーに変換する際に必要なカルニチンの合成量は年齢依存と言われており、15歳ぐらいでようやく大人と同じ量を合成できるようになります。つまり、子どもは脂質をエネルギーに変換しにくいので、糖を主なエネルギー源にしているということです。さらに、肝臓や筋肉が未発達で、肝グリコーゲンや筋グリコーゲンも不足しがちです。以上のことから、成長期の子どもに糖質制限は不要で、むしろこまめな糖分摂取が大切になるでしょう。

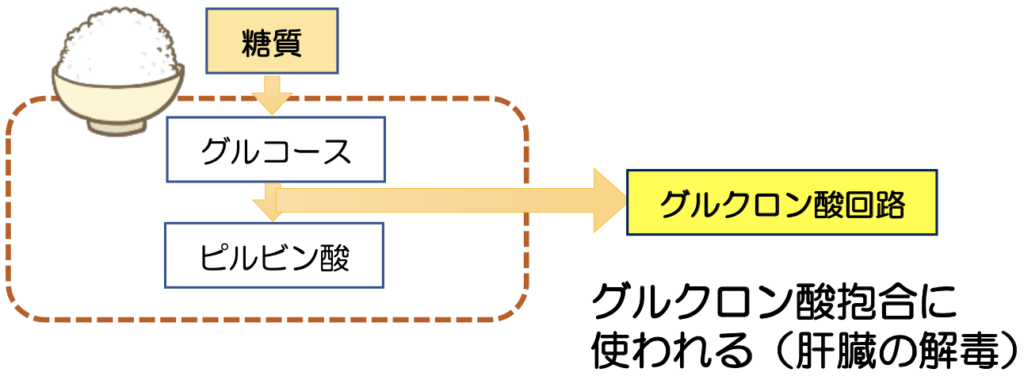

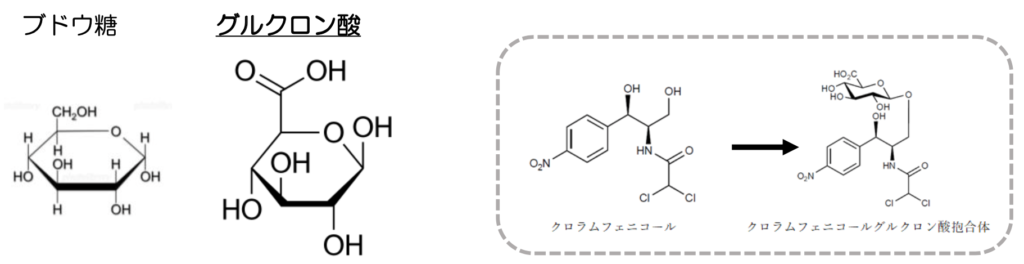

5-3. グルクロン酸経路

糖にはさらにもう一つ代謝経路があります。それがグルクロン酸経路です。

グルクロン酸は肝臓の解毒に使われる重要な成分で、ブドウ糖のように水酸基をたくさん持っているので水に溶けやすい性質を有しています。毒素がグルクロン酸で抱合されると水溶性になり、血液を介して毒素を排出することができます。

6. エネルギーとしての糖

6-1. エネルギーが使われる順番

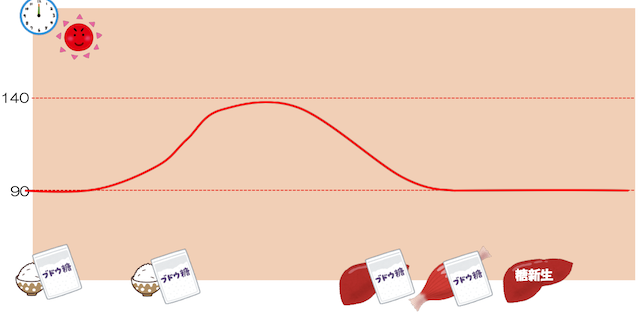

エネルギーには使われる順番があります。1番目は食事由来の糖で、1~2時間程度で消費されます。2番目に、肝臓に蓄えられている肝グリコーゲンと筋肉に蓄えられている筋グリコーゲンが使われます。これらもなくなると、3番目に糖新生が起こります。主にタンパク質がエネルギー源として使われる反応です。さらに、4番目には脂肪の分解が起こります。脂肪酸からケトン体が生成し、エネルギーに変換されます。

- 食事由来の糖

- 肝&筋グリコーゲン

- 糖新生

- 脂肪酸、ケトン体

例えるなら、食事由来の糖はすぐに使えるポケットマネー、肝グリコーゲンや筋グリコーゲンはタンス貯金、糖新生に使われるタンパク質は普通預金で、脂肪酸やケトン体は定期預金といったところです。

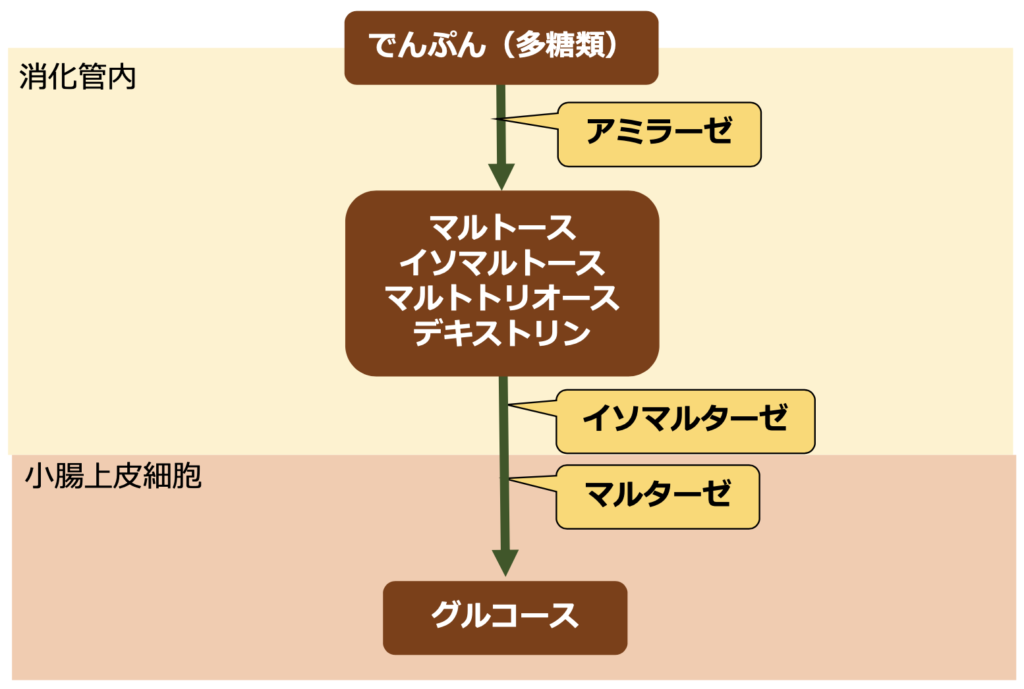

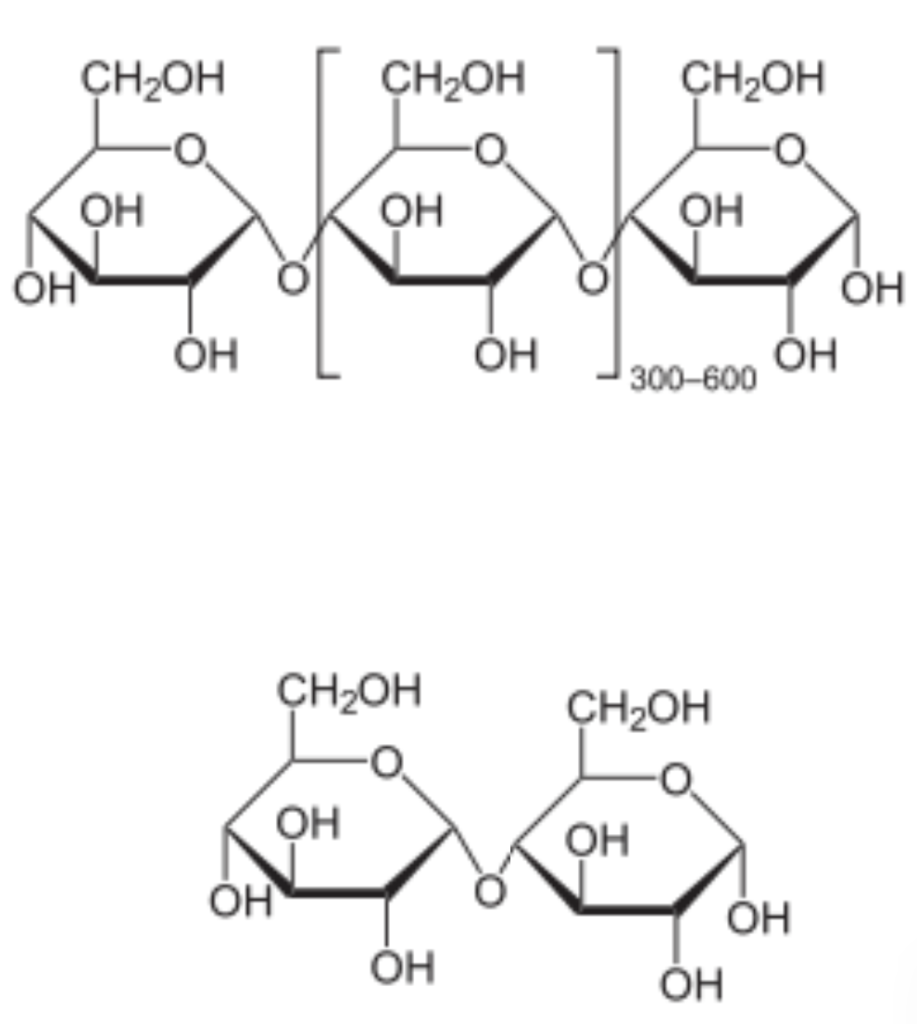

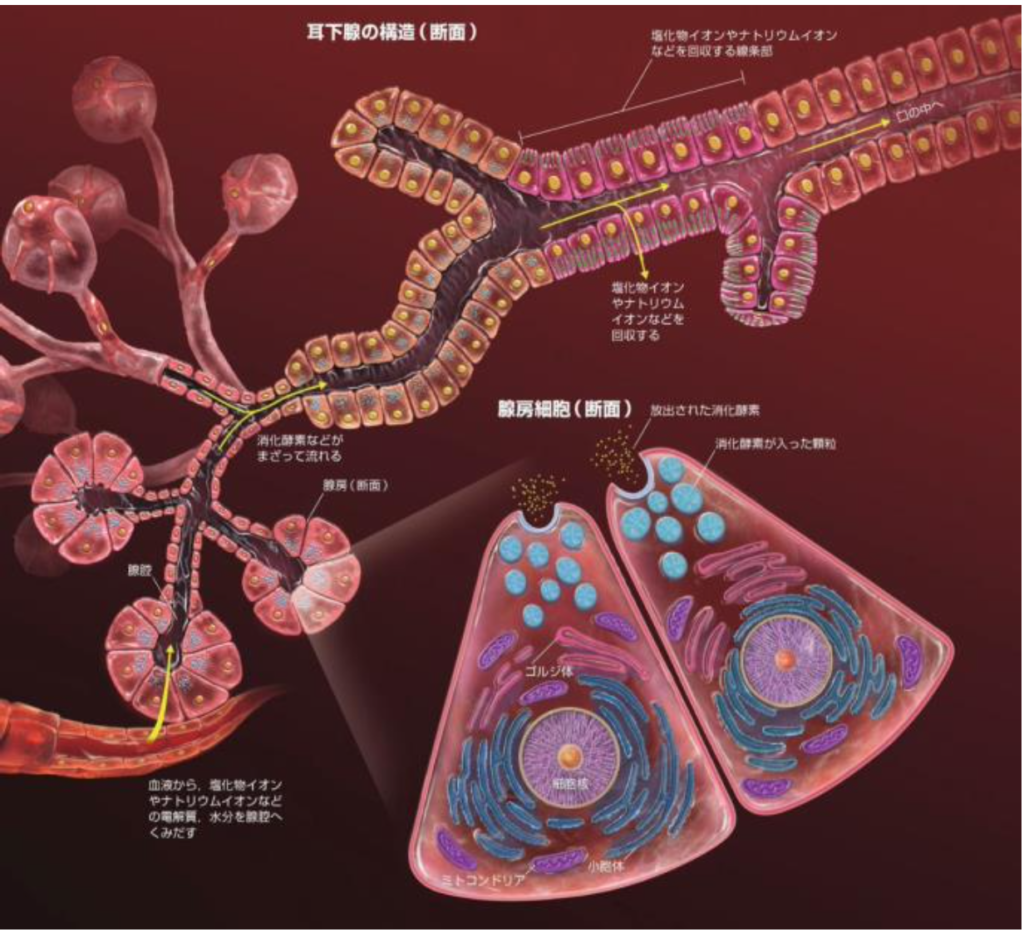

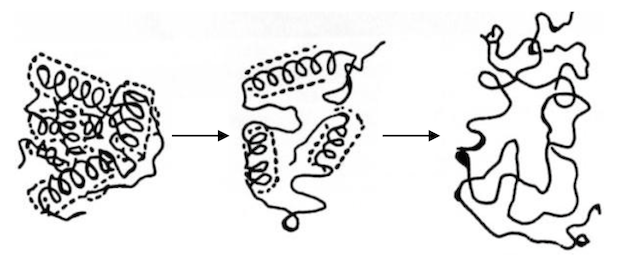

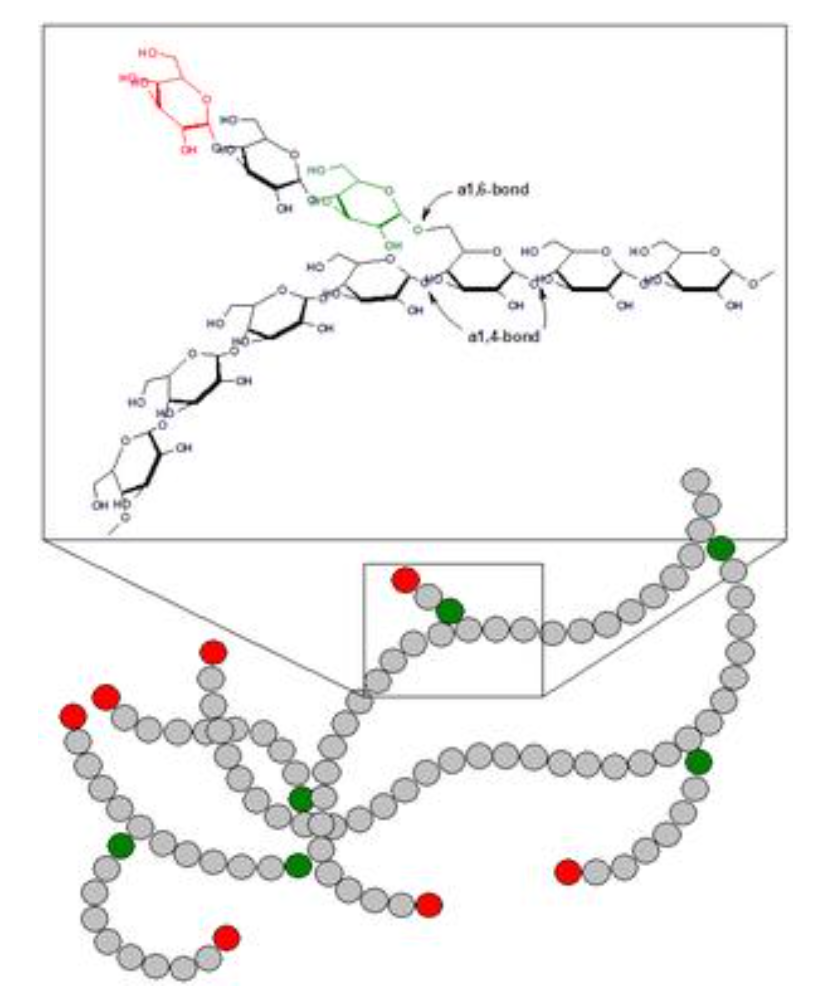

6-2. グリコーゲンの役割

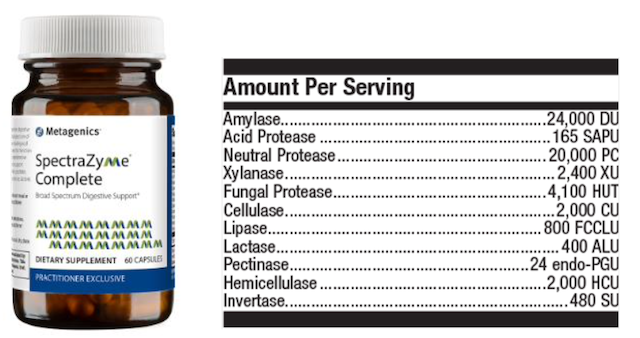

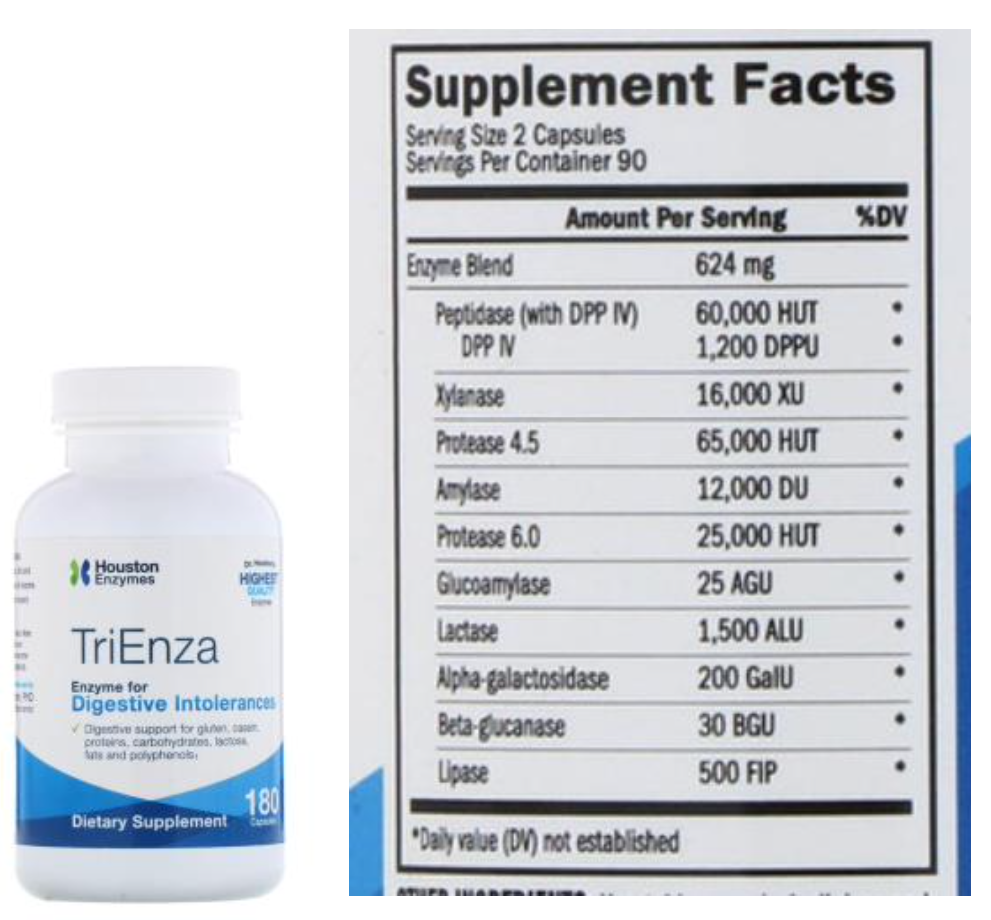

糖は筋肉や肝臓でグリコーゲンの形で備蓄されています。体内で合成され、でんぷんとそっくりな分子式をしています。ブドウ糖が数珠繋ぎになっており、糖が足りなくなるとアミラーゼやジアステーゼによって切り出され、血中に取り込まれます。

筋グリコーゲンは1200kcal、肝グリコーゲンは600kcal分蓄えられています。肝グリコーゲンは血糖値の維持や脳、赤血球のエネルギーとして使われ、筋グリコーゲンは運動するときに使われます。

6-3. 糖新生とは?

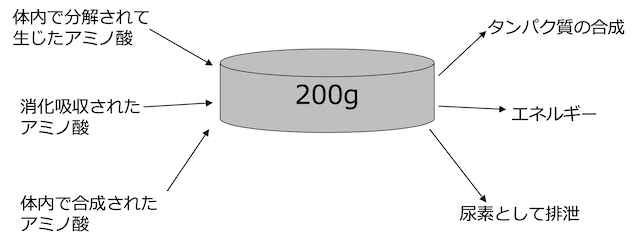

血液中の糖がなくなると、アミノ酸から糖を作り出す糖新生が行われます。先述の乳酸も糖新生に使われますが、メインの栄養源はアミノ酸です。

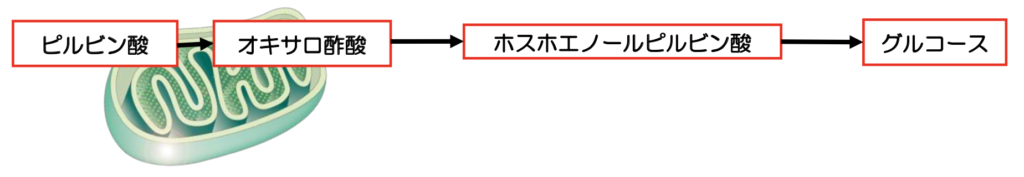

アミノ酸からピルビン酸が作られると、ミトコンドリアでオキサロ酢酸に変換されます。再びミトコンドリアの外に出て解糖系を逆に進み、グルコースを生成します。この一連の反応は肝臓で行われます。

このような回りくどい経路を辿るのは、ホスホエノールピルビン酸からピルビン酸になる反応が不可逆的なためです。ミトコンドリア内でオキサロ酢酸に変換されることでミトコンドリアの外に出られるというわけです。

6-4. アミノ酸サプリメントの効果

アミノ酸サプリメントを飲むと血糖値が安定し、疲れにくくなるケースがあります。小腸から吸収された後、すぐに糖新生に使われるからです。タンパク質と違って消化酵素を必要としないため、タンパク質代謝が低下している人でも効率よく糖新生が促されるのでおすすめです。ドラッグストアで手に入りやすいものもありますが、私は人工甘味料無添加のものを使っています。

一つ注意したいのは、アミノ酸サプリメントが効かない人もいるということです。特に低血糖症状を抱えている人に多いのですが、ミトコンドリア機能が低下していると、糖新生の反応そのものが滞ってしまうため、糖新生の原料をどれだけ入れてもうまくいかないのです。

6-5. ケト原性アミノ酸と糖原性アミノ酸

リシンとロイシンは糖新生には使われず、脂質代謝経路を経由してケトン体や脂肪酸合成に利用されます。これらのアミノ酸をケト原性アミノ酸と呼びます。

ケト原性アミノ酸

・リシン

・ロイシン

アセチルCoAからケトン体や脂肪酸合成に利用される

それに対して、糖新生に利用されるアミノ酸を糖原性アミノ酸と呼びます。中には、糖原性アミノ酸とケト原性アミノ酸の両方の性質を持ち合わせたアミノ酸もあります。

糖原性アミノ酸

・アラニン

・グリシン

・セリン

・トレオニン

・システイン

・メチオニン

・バリン

・アスパラギン酸

・アルギニン

・グルタミン酸

・ヒスチジン

・プロリン

・チロシン

両方の性質を持つアミノ酸

・トリプトファン

・イソロイシン

・フェニルアラニン

・チロシン

糖原性アミノ酸の中でも、栄養療法でよく出てくるアラニンについて詳しくみていきましょう。

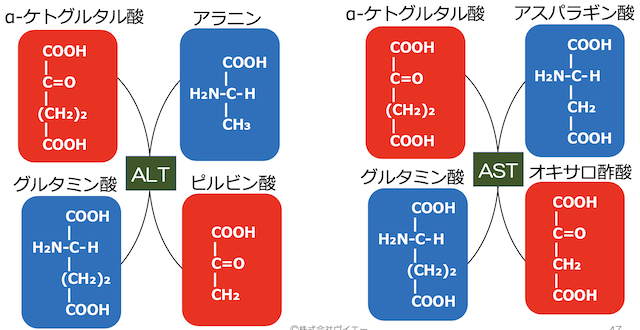

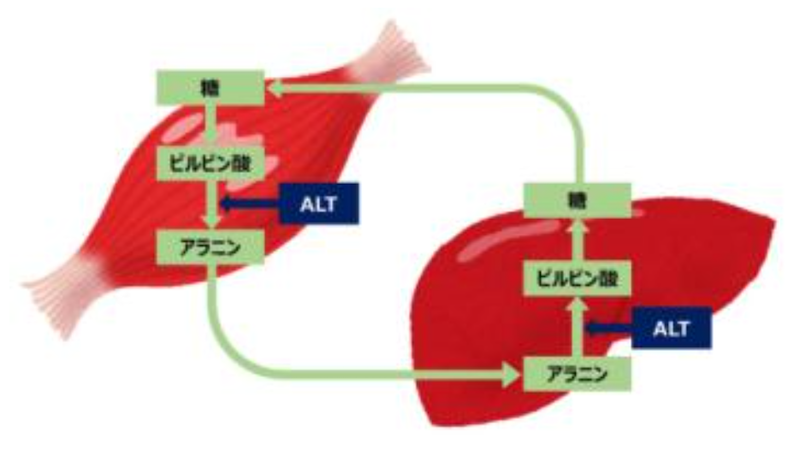

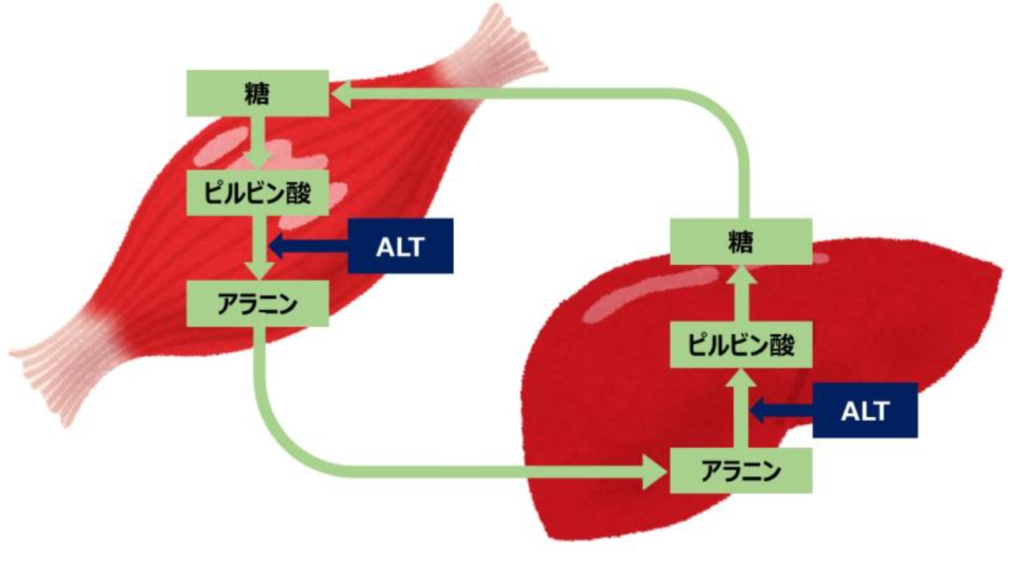

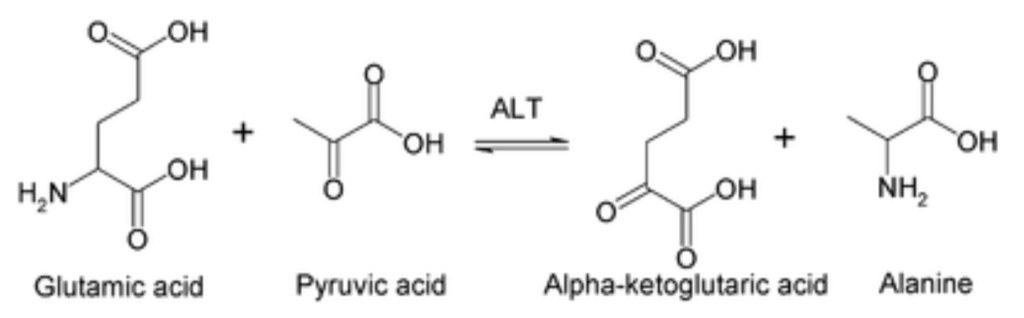

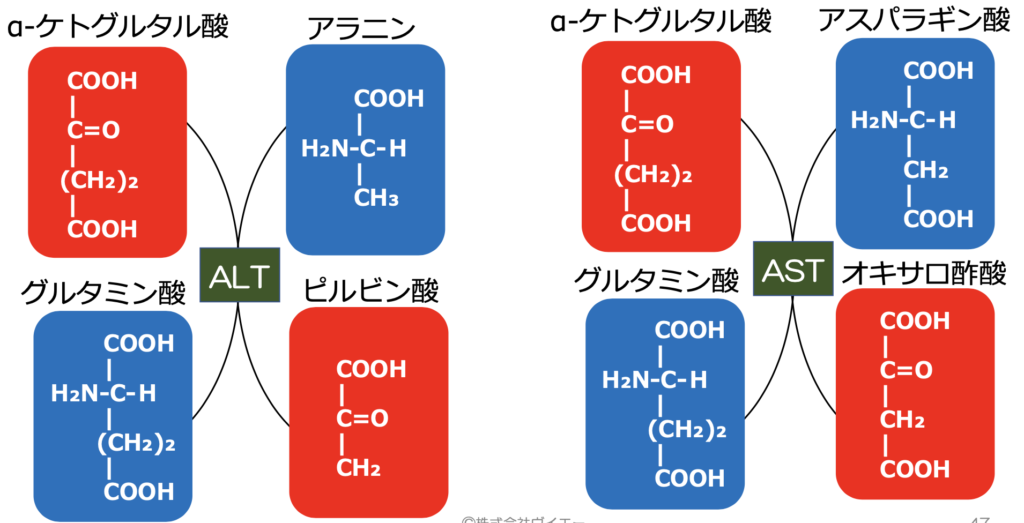

6-6. アラニン回路とアミノ基転移酵素

筋肉中でピルビン酸がアラニンになり、肝臓でまたピルビン酸に戻る、この回路をアラニン回路と言います。乳酸代謝のコリ回路に似ており、可逆的な反応になります。この時働くのが、血液データでよく目にするALT(アラニンアミノ基転移酵素)です。

アラニン回路をまとめると次のようになります。

- 肝臓から筋肉にグルコースを供給する代謝回路

- 肝臓ではアラニンからピルビン酸に変換され糖新生によってグルコースが作られる

- 筋肉ではグルコースが解糖系によってピルビン酸に分解されアラニンが作られる

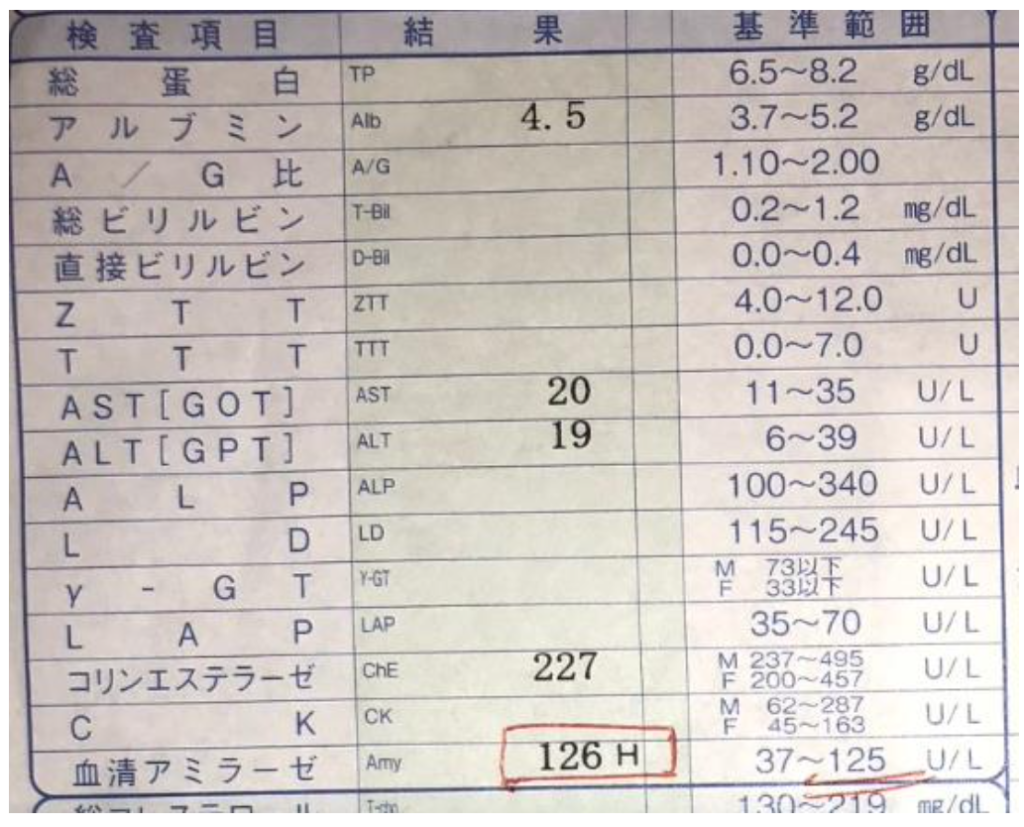

- グルコースとアラニンの両物質は血液を介して循環している

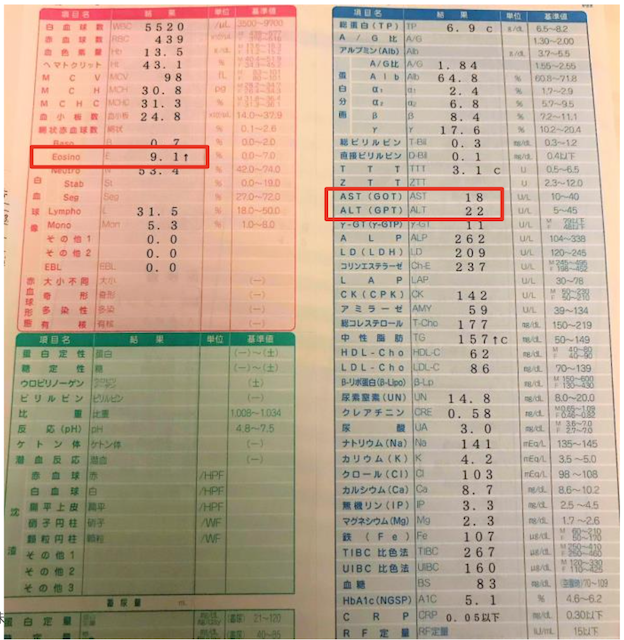

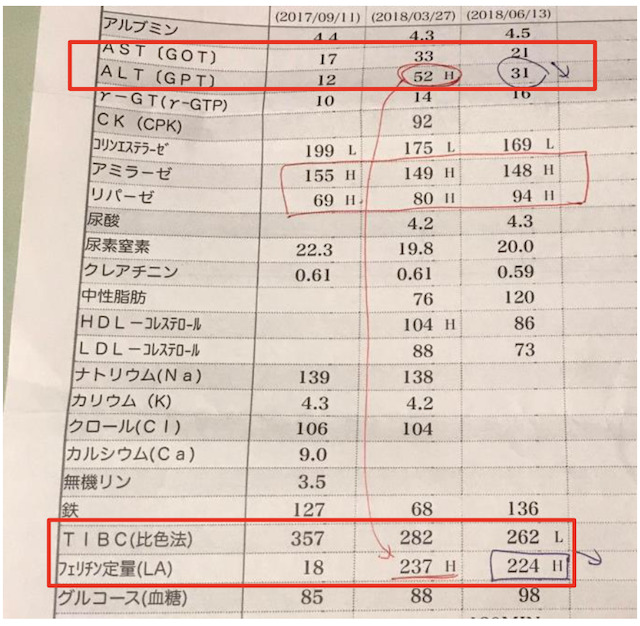

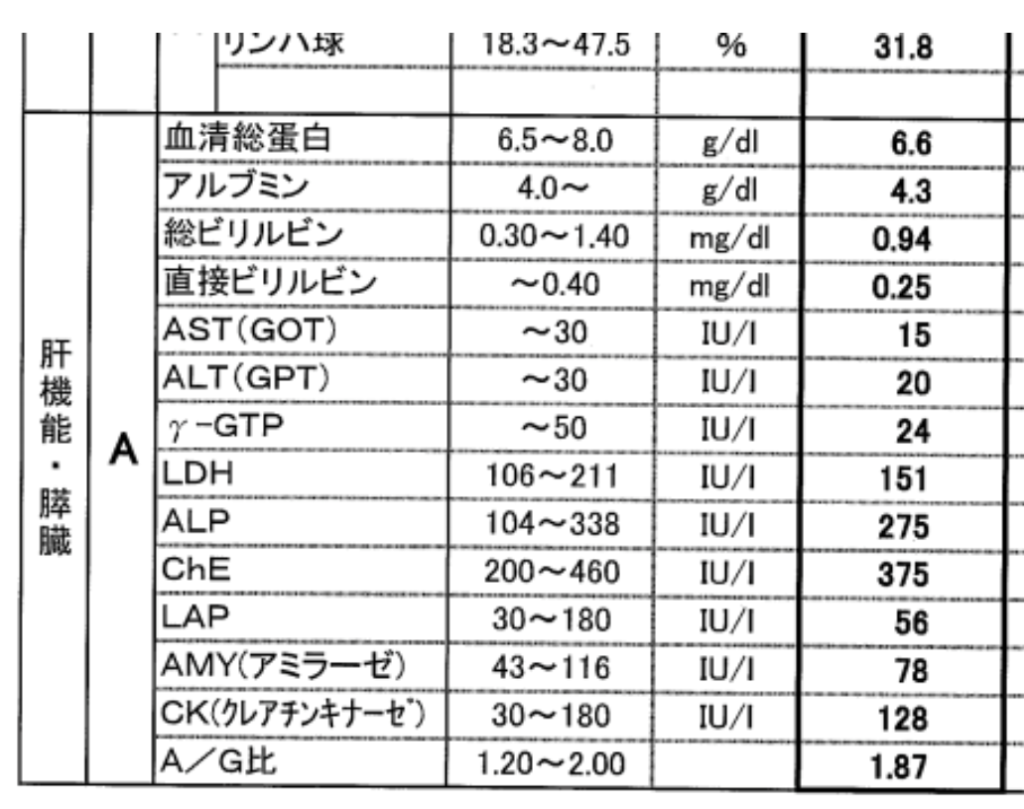

ASTとALTは肝機能を調べるための項目ですが、栄養療法的には、エネルギー代謝や糖新生を推測するマーカーとして使います。ALTとASTを介する反応に、ピルビン酸やアラニン、TCA回路で生成されるα-ケトグルタル酸やオキサロ酢酸といった物質が含まれるからです。ALTやASTが低いと、エネルギー代謝の低下を疑います。

7. 糖代謝と血糖値

7-1. 血糖値の基礎知識

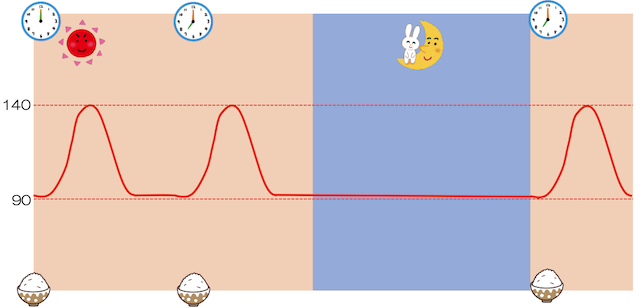

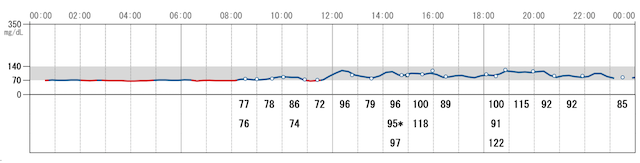

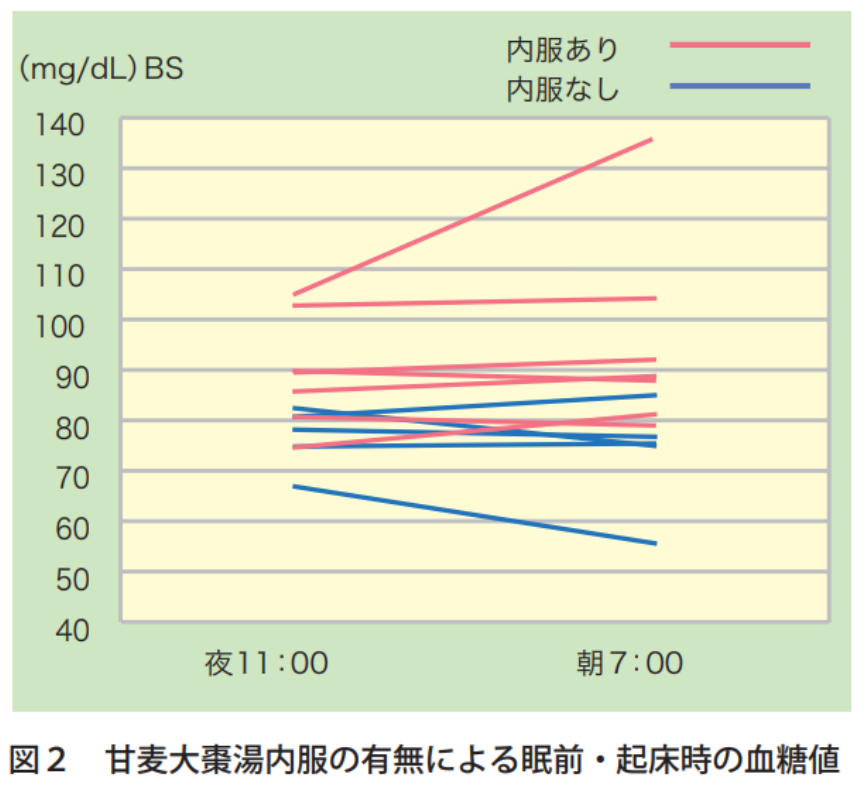

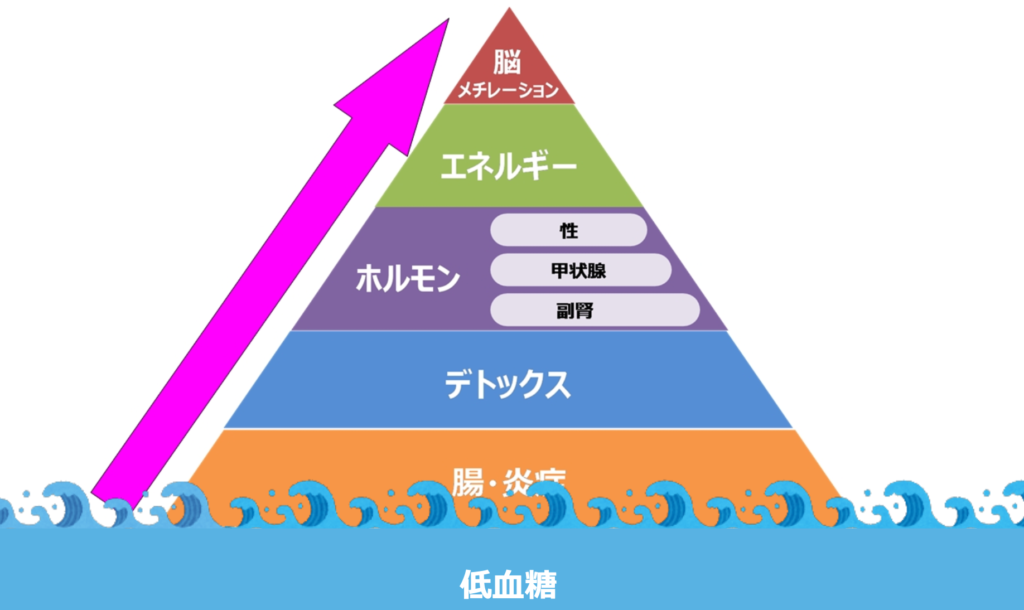

糖代謝が栄養療法の全てと言っていいぐらい、ここにアプローチすることで、鬱などの精神症状、体の慢性疲労、アレルギー、癌など、様々な不調が改善します。まずは、ここまで説明してきた糖代謝において、どこが滞っているのかを推測することから始めましょう。その一つの手がかりとなるのが血糖値です。血糖値の基礎知識をリストアップしました。

- 空腹時血糖値は90mg/dL

- 健康診断・検査項目の表示(血糖・Glu・BS・FBS)

- 正常な血糖値は140mg/dLを超えることはない

- 空腹時血糖値の80%以下になることはない

- 血糖値が70mg/dL以下「低血糖」

- 血糖値は食後30~60分でピークに達し、5時間後に空腹時血糖値に戻る

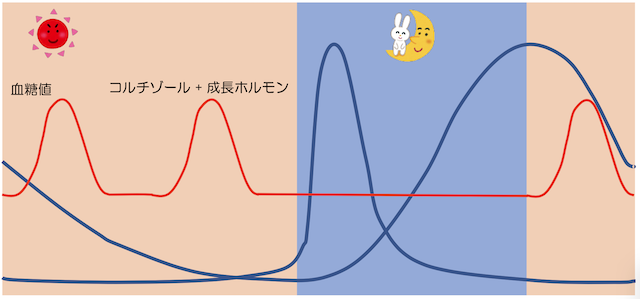

- 血糖値の日内変動は、午前4時が最高、午後4時が最低

- インスリン(ホルモン)によって糖が細胞内に入る

7-2. 血糖値とメンタルの関係

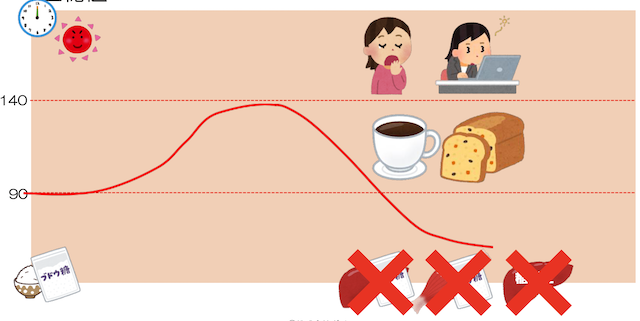

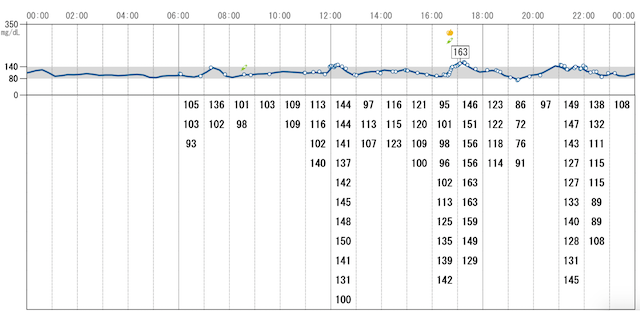

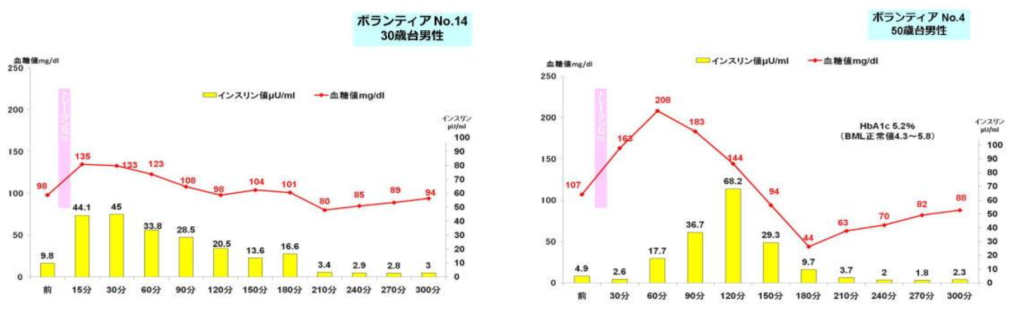

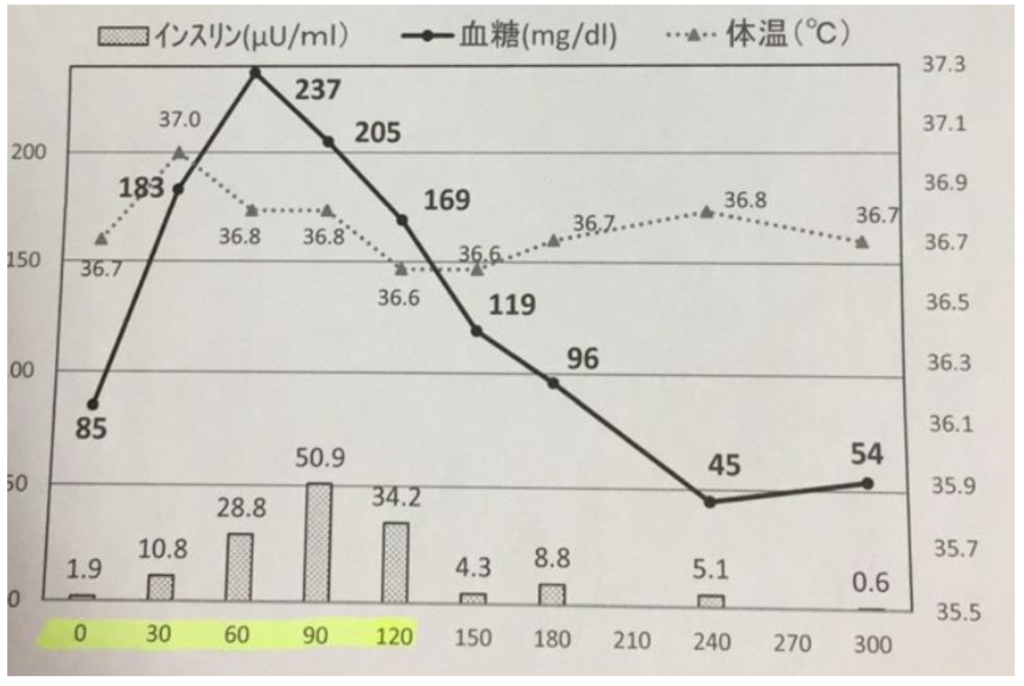

こちらは、健康診断の結果がA判定の2人の男性の5時間糖負荷検査のグラフです。さて、思考力や判断力が安定している男性はどちらでしょうか?

答えは左の男性です。右は様々な不定愁訴が出やすいパターンです。食後の血糖値が200mg/dLまで急激に上がり、その反動で180分後には44mg/dLまで下がっています。棒グラフはインスリン量を表していますが、左に比べ右はインスリンの初動が悪いことが見てとれます。インスリンが分泌されないと糖が細胞に取り込まれないため、血液中にブドウ糖が溜まり、200mg/dLまでスパイクしてしまうのです。そして高くなりすぎた血糖値に反応してインスリンを大量に出すので、血糖値が一気に下がってしまいます。典型的な低血糖症のケースです。

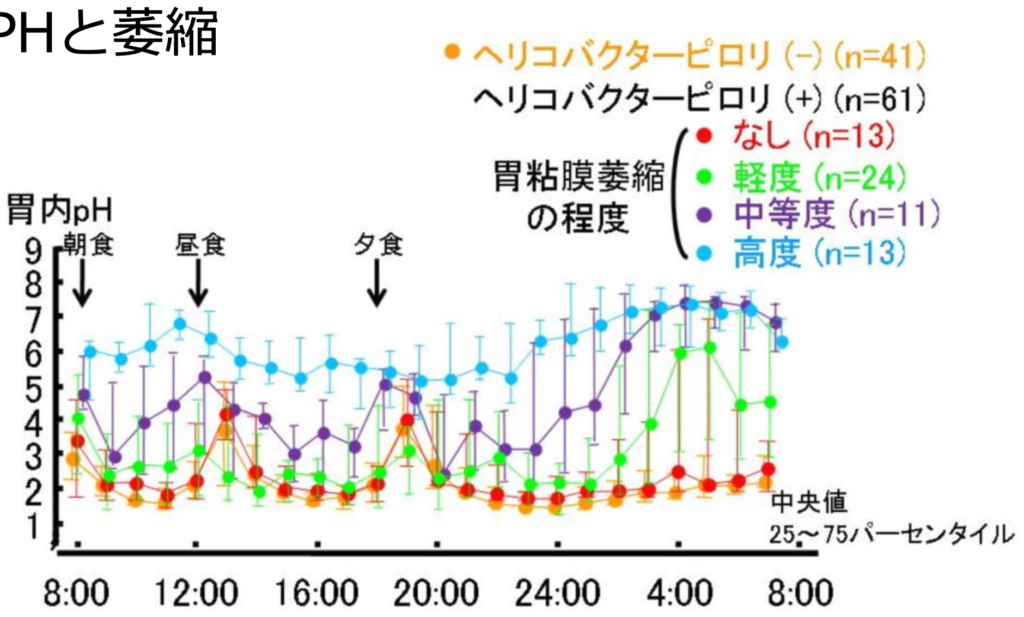

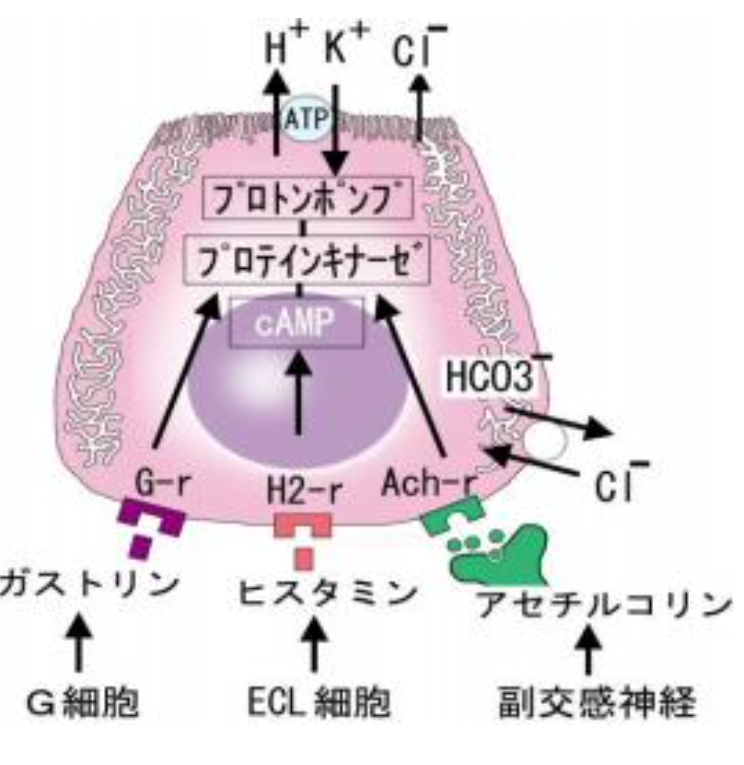

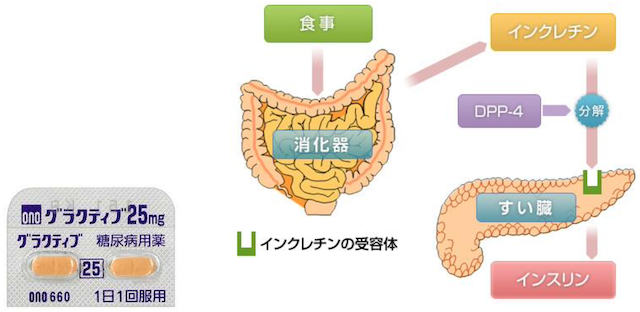

7-3. 第1相・第2相インスリン分泌

グルコース摂取後10分以内の分泌を第1相インスリン分泌と呼びます。血糖レベルの維持に重要で、Ⅱ型糖尿病では第1相分泌が低下します。一方、グルコース摂取後60~180分までの分泌を第2相インスリン分泌と呼びます。第2相分泌はATPに依存するため、ミトコンドリア機能を反映します。つまり、第2相分泌が乱れている人は、ミトコンドリア機能が低下していると推測できます。

7-4. 血糖コントロールが乱れている人の症状

血糖コントロールがうまくいっていないと、様々な症状が出ます。

- 自律神経失調症、精神疾患、副腎疲労

- 食後の耐えがたい眠気(特に昼食後)

- 冷や汗、動悸、不安感

- 興奮しやすい

- 論理的思考力の低下

夏目漱石は数々の素晴らしい作品を残した一方、ひどいメンタル症状があったと言われています。無類の甘い物好きで、当時高級品だったジャムをひと瓶ペロッと食べてしまうほどだったそうです。おそらく重度の低血糖症状で常に糖分を欲していたのでしょう。この話は小池雅美先生の講座で詳しく解説されているので、ぜひご覧ください。

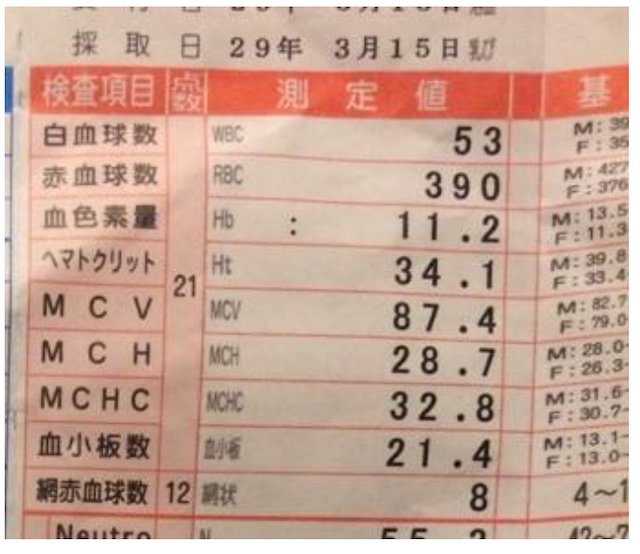

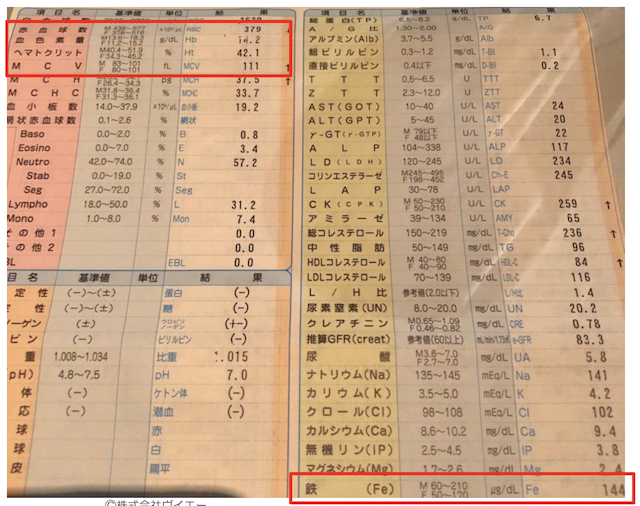

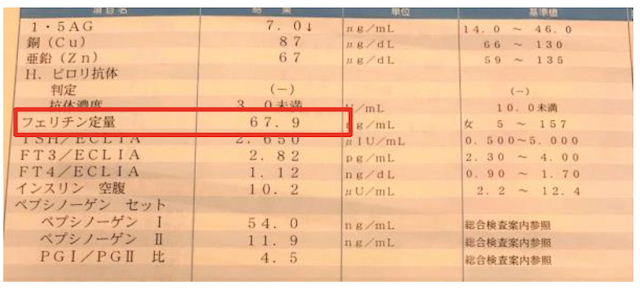

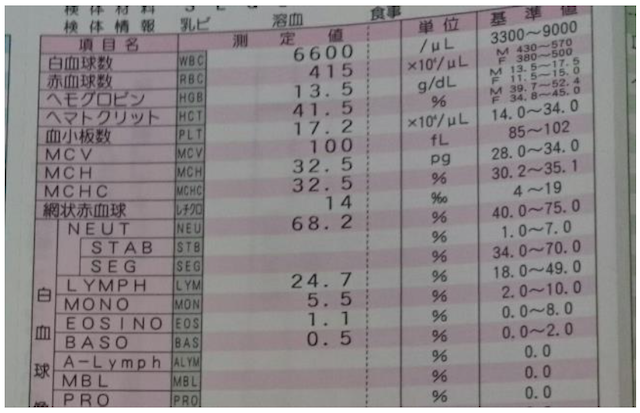

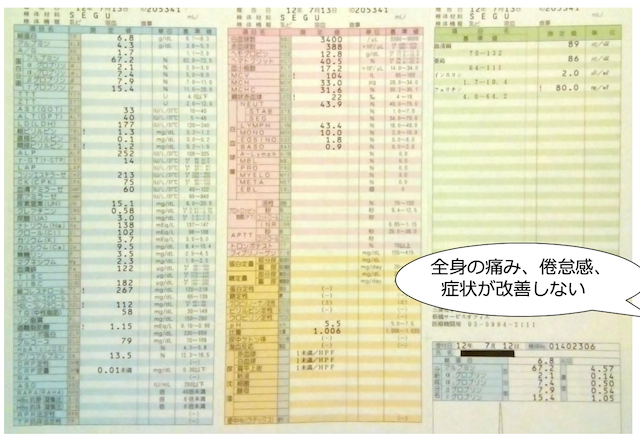

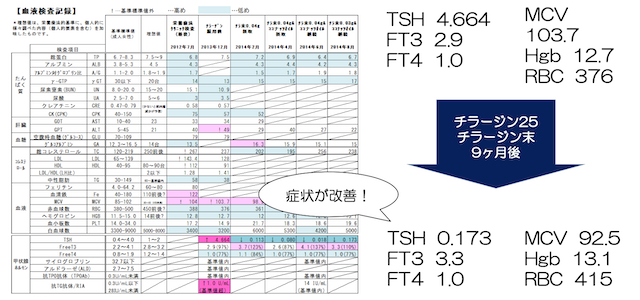

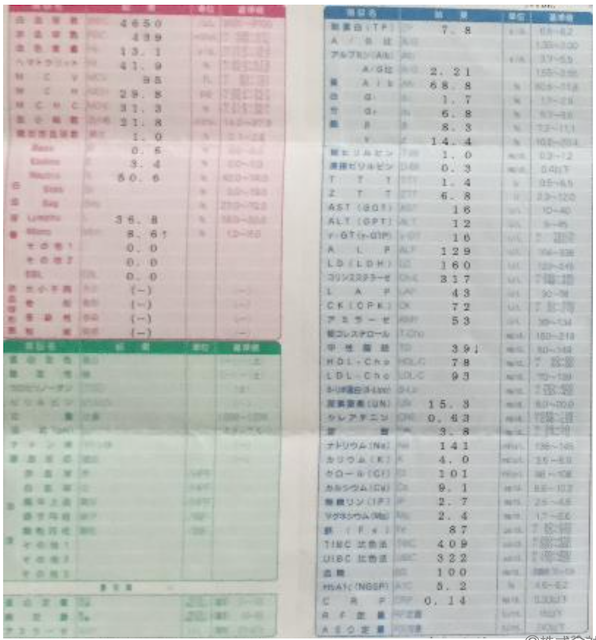

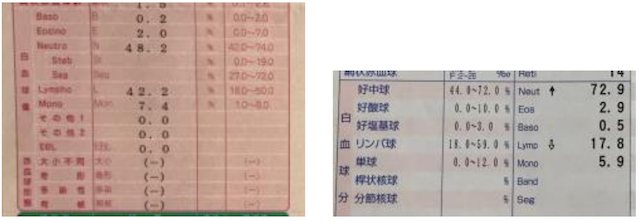

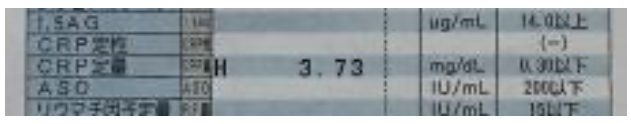

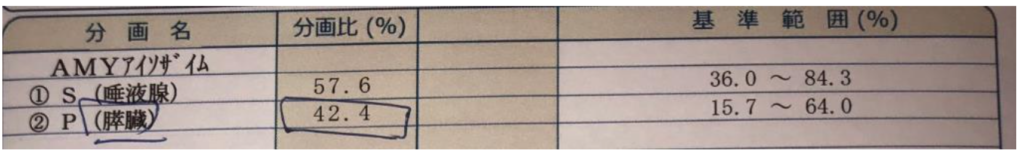

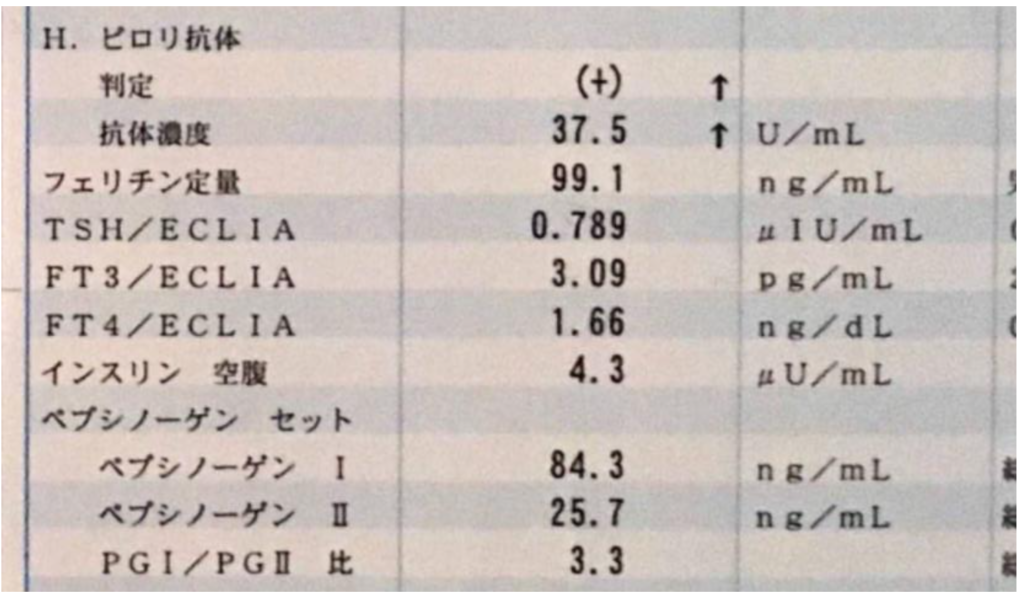

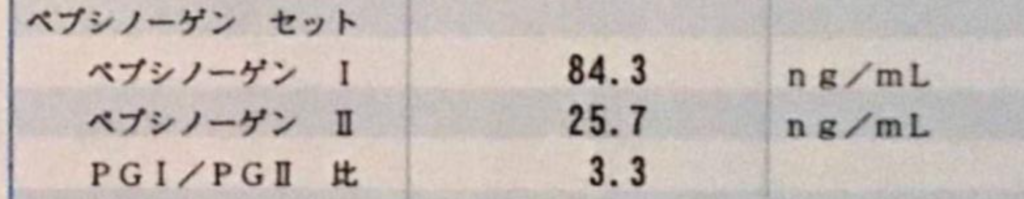

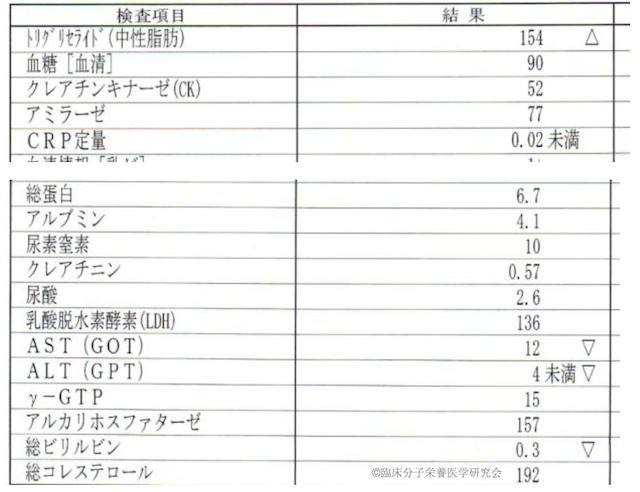

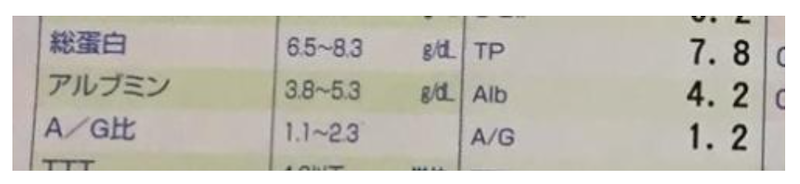

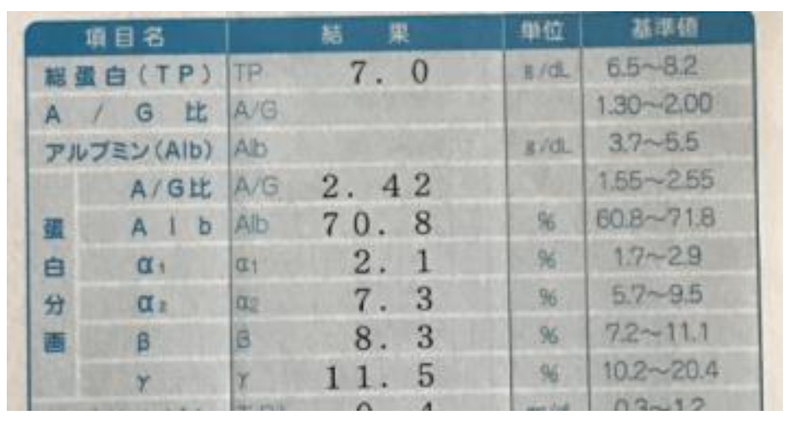

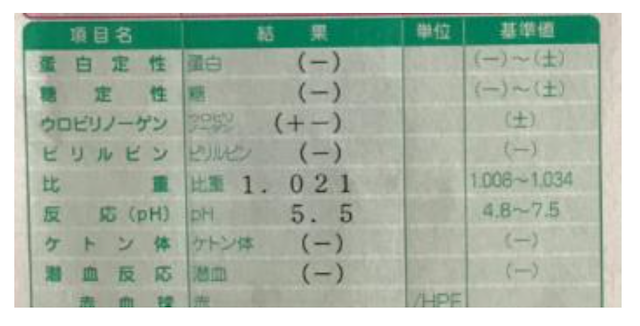

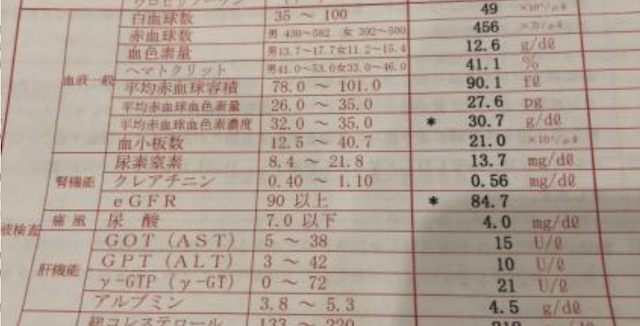

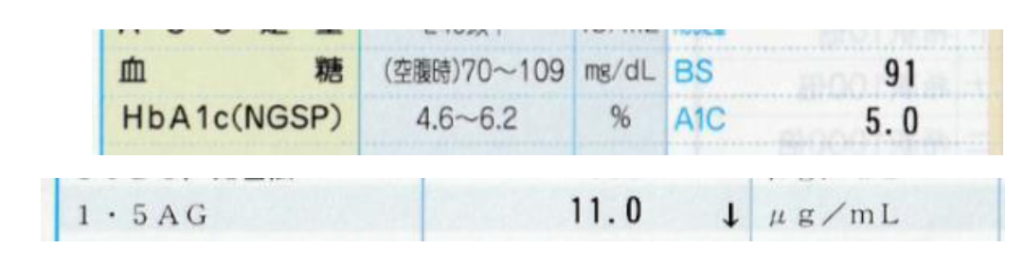

7-5. 低血糖を推測できる血液データ

5時間糖負荷検査は少し特殊な検査ですが、血糖値やヘモグロビンA1c(HbA1c)などの値を見て、血糖の状態をある程度推測することができます。下の症例の方は血糖値は90mg/dLありますが、HbA1cが5.0%と低いので、低血糖を起こしている可能性があります。食後低血糖は1.5AGの値に現れます。この方は11μg/mLまで下がっており、日常的に食後低血糖を起こしていると推測できます。

血糖値が食後に急激に上がると尿から糖を排出します。その成分の1つが1.5AG です。先述の5時間糖負荷検査の右側の男性のように、高血糖から低血糖になるパターンでは、1.5AGが排出されるので値が低くなるのです。大体14μg/mL以下で食後低血糖を疑います。

血液データの他にポイントとなるのが、食事内容と主訴です。糖分をそこそこ食べているにも関わらず、HbA1cが低めの場合は、昼間の眠気やメンタル症状などをヒアリングします。主訴とデータを繋ぎ合わせると、その人の血糖の状態を読み解くことができます。

7-6. 低血糖症チェックリスト

低血糖症と副腎疲労はセットで起こるので、低血糖の有無を把握するのに副腎疲労チェックシートが使えます。

- 朝起きるのがつらい

- 熟睡できず、朝目が覚めても疲れがとれていない

- 甘いものや塩分が濃いもの(しょっぱいもの)が好き

- エネルギーが不足している感じがする。元気が出ず、だるい

- 今までで来ていた日常的なことをやるのに一苦労する

- 性への興味が低下している。性欲がない

- ストレスにうまく対処できない。小さなことでもイライラし人に八つ当たりしてしまう

- 風邪や呼吸器の感染症に罹りやすい。罹ってもなかなか治らない。ぶつけた傷も治りにくい

- 気持ちが落ち込む。うつっぽい感じがする

- 人生に何の意味も見いだせない。楽しいことがない

- PMS(月経前症候群)が悪化している。月経の始まる数日前から、腹痛・頭痛・肩こり・むくみ・便 秘・下痢・眠気・気分の落ち込みなどが激しくなる。これらの症状は月経がはじまると軽快する

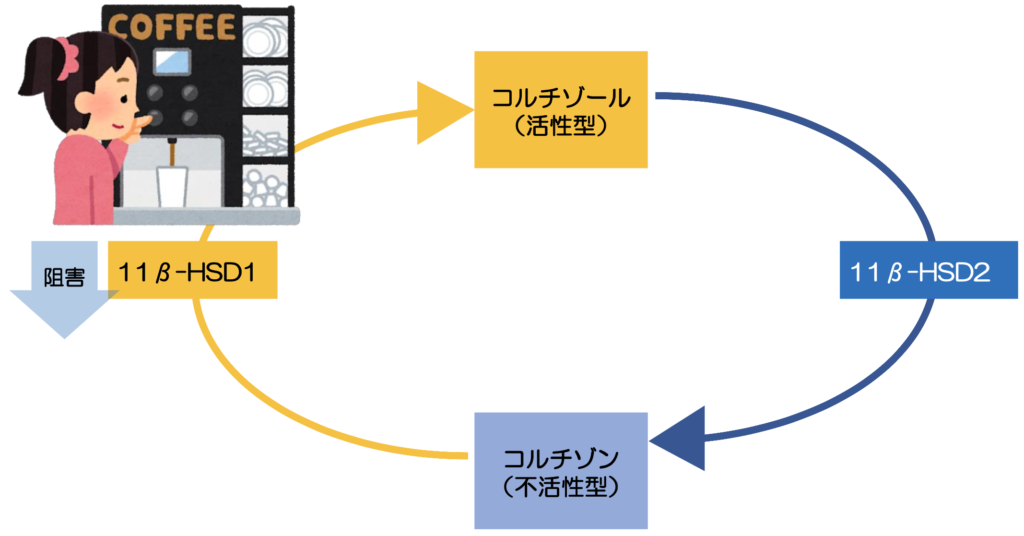

- コーヒーやコーラなどのカフェインの入った飲み物やチョコレートを口にしないとやる気が出ない

- ボーっとすることが多い。集中力が低下した

- 物忘れをすることが多くなった。昼食に何を食べたか思い出せないほど記憶力が落ちた気がする。

- 食事をスキップするとぐったりしてしまう

- 甘いものを食べると元気になるが、その後だるくなる

- 我慢が出来なくなり、急にきれてしまう。

- 夕食後の午後6時以降になると少しずつ元気になってくる

「塩分の濃いものが好き」というのは、副腎疲労の初期症状で、ナトリウム/カリウムのバランスが悪くなることが原因で起こります。風邪にかかりやすいのは、コルチゾールの消耗が激しく免疫が下がっているからです。

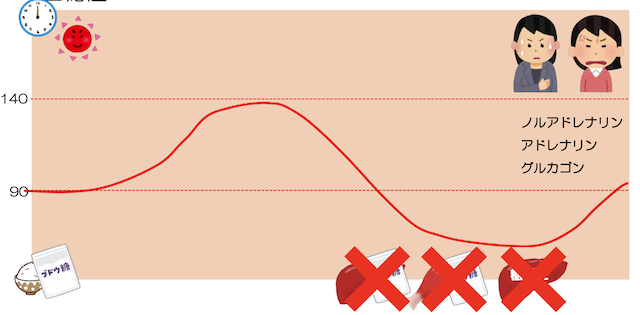

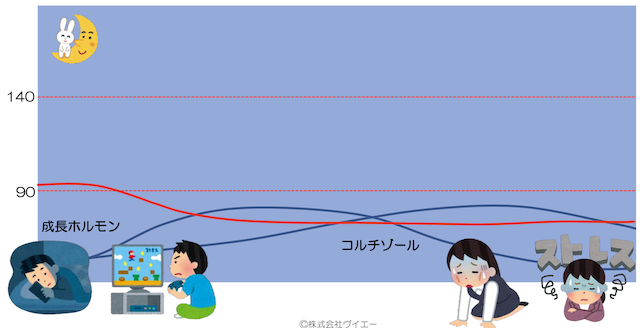

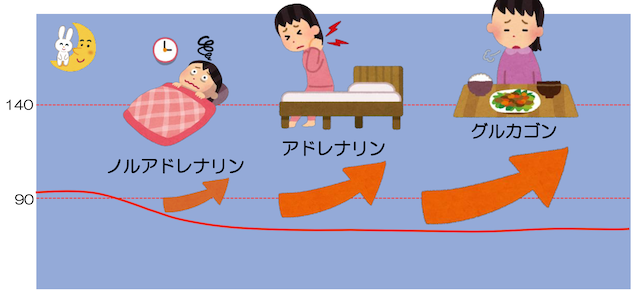

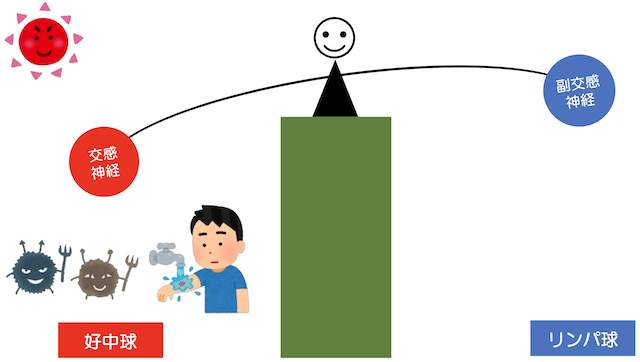

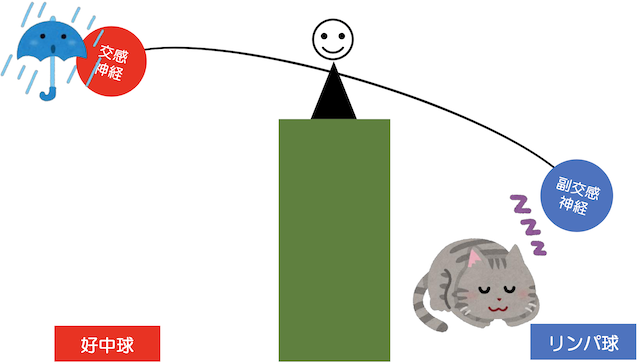

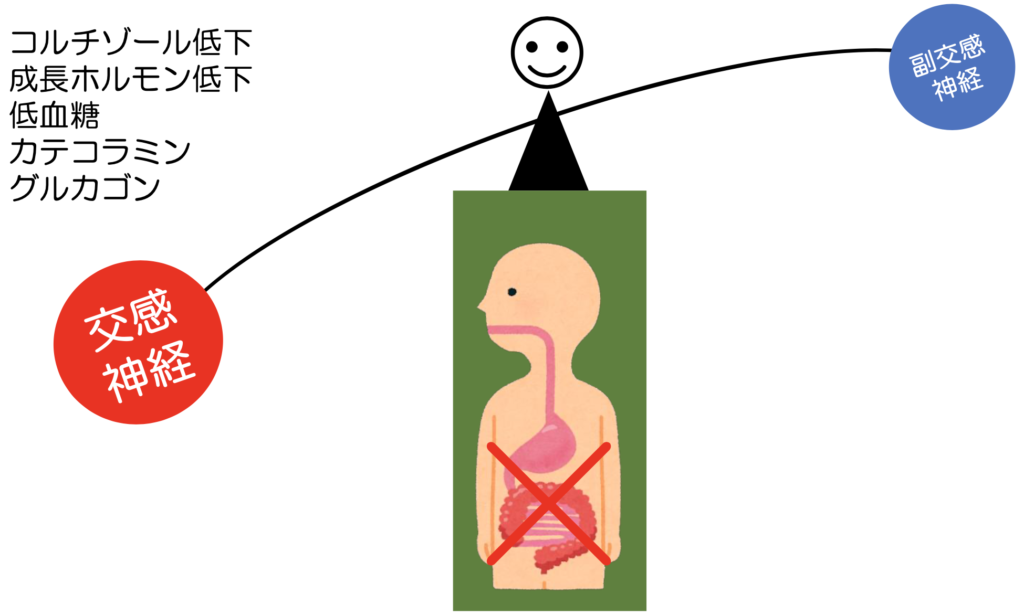

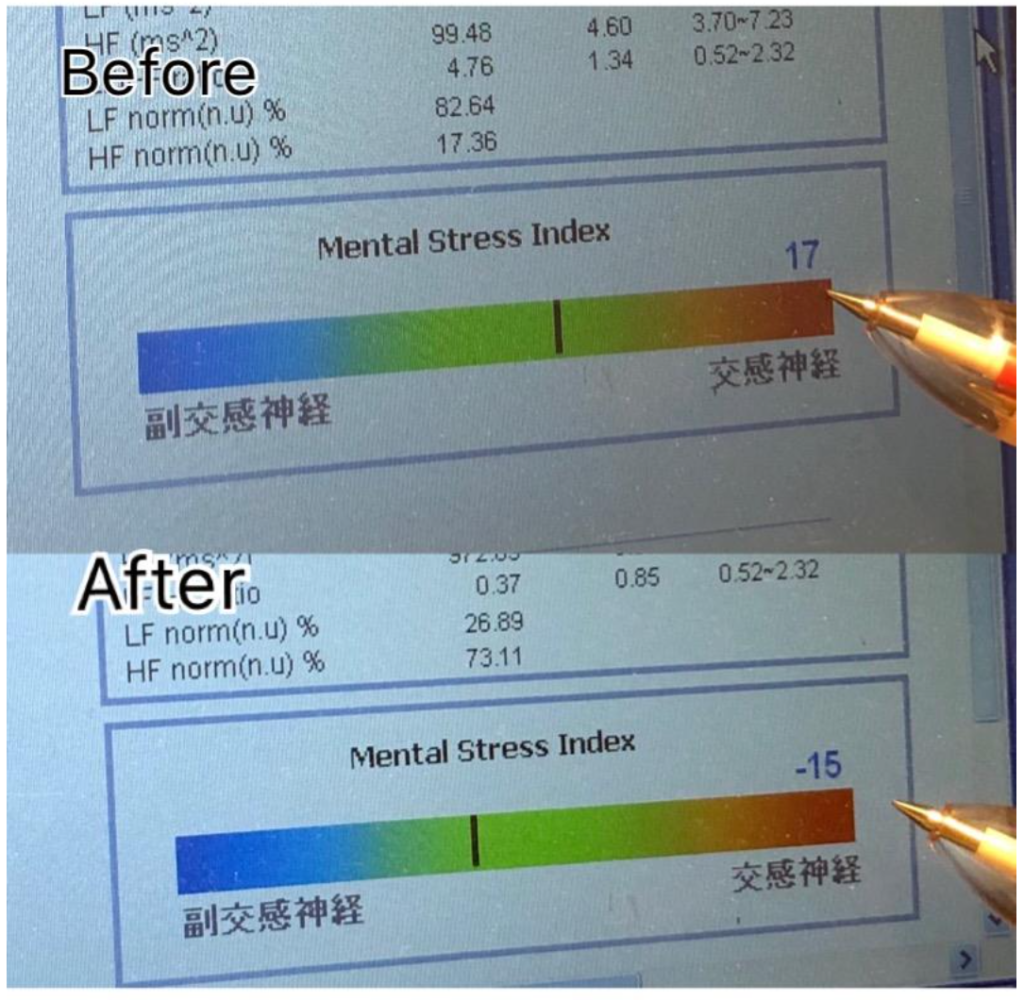

7-7. 抗インスリンホルモンの影響

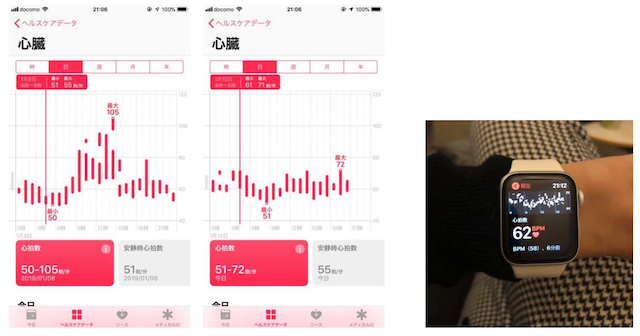

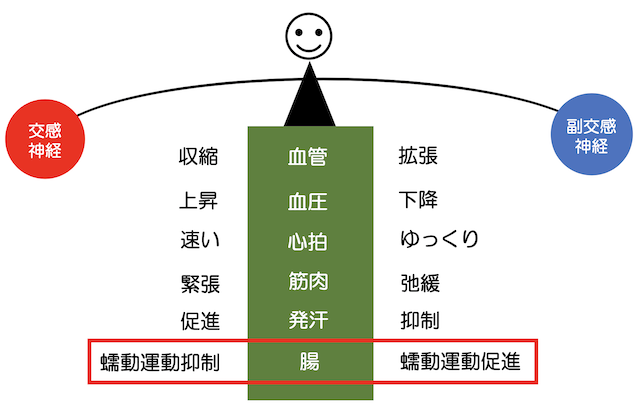

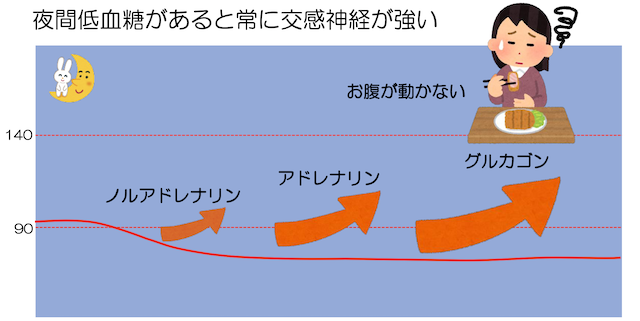

低血糖症で様々なメンタル症状が出てくるのは、血糖値を上げる抗インスリンホルモンの影響があります。カテコラミンと呼ばれるアドレナリンやノルアドレナリンが出過ぎるために、イライラや不安感などが出てくるのです。

血糖値を上げるホルモン

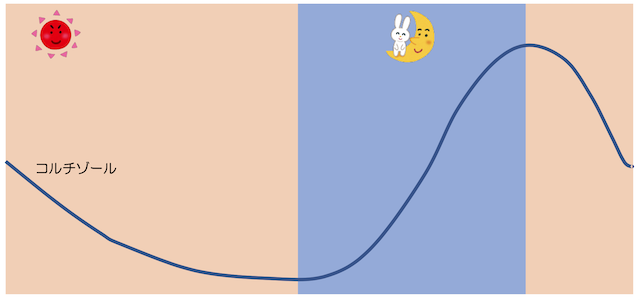

・コルチゾール:ストレスホルモン、炎症

・グルカゴン:胃腸の働きを抑制

・カテコールアミン:興奮、不安感

7-8. 低血糖症の外見的特徴

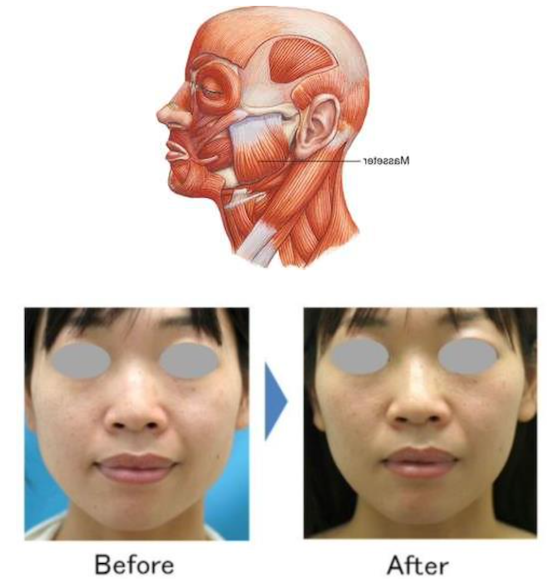

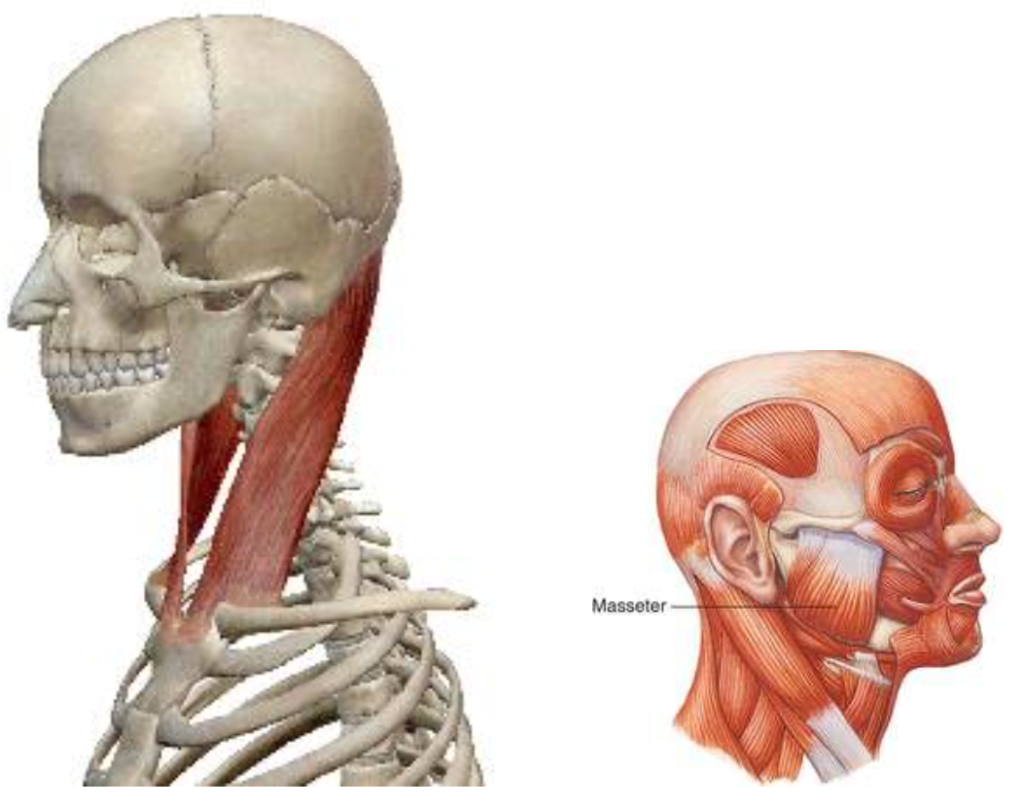

低血糖症の方は、胸鎖乳突筋が張っている場合が多いです。怖い!と感じると首をすくめますよね。カテコラミンレベルの高い人は、常に恐怖感や緊張感を持っているので、必然的に首や肩が凝ってしまうのです。

寝てる間も、歯軋りや食いしばりをするので、咬筋が張って顔が四角くなってきます。歯軋りや食いしばりは自覚症状がない場合が多いですが、歯が臼状に削れていたり、骨が隆起していると要注意です。寝ている間は絶食状態なので、低血糖症状を起こす確率が非常に高くなります。

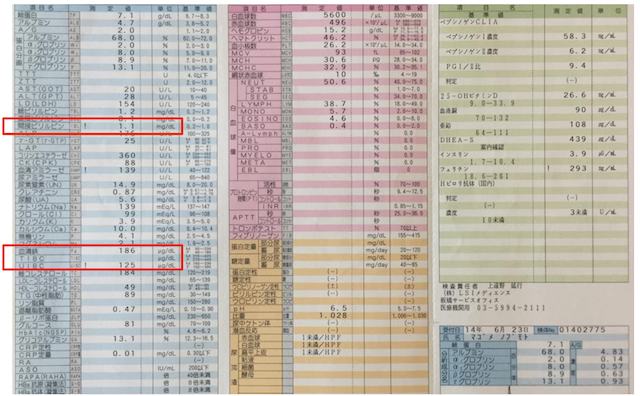

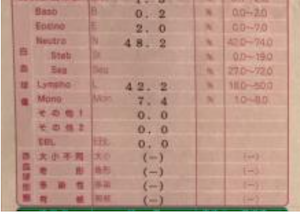

7-9. 低血糖症の血液データ

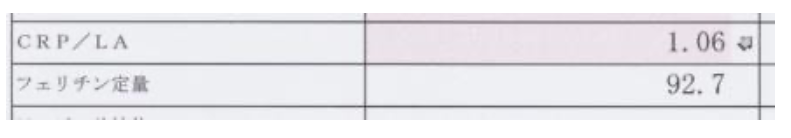

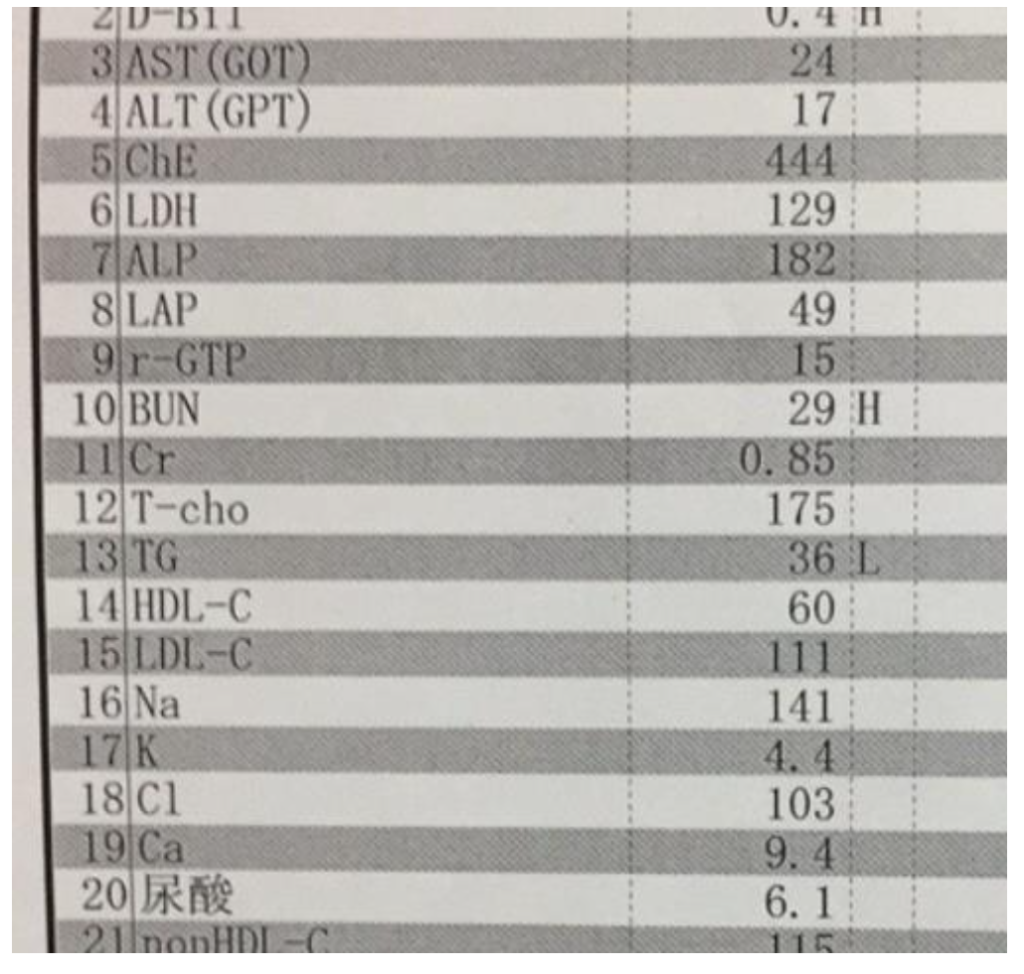

低血糖症の特徴として、中性脂肪が低いことが挙げられます。

この症例の方は36mg/dLとかなり低い値です。一方、尿素窒素(BUN)が29mg/dLととても高くなっています。低血糖状態でエネルギー不足に陥っているので、脂肪酸を分解してエネルギーを得ようとし、中性脂肪が下がります。それでも足りず、今度は筋肉中のタンパク質を分解してエネルギーを作るので、タンパク質の残りカスである尿素窒素が高くなります。

この方の5時間糖負荷検査の結果がこちらです。maxで237mg/dLまで上がっており、その後45mg/dLまで下がっています。寝落ちをしてしまう、感情の起伏が激しいなどの主訴があり、食いしばりや胸鎖乳突筋の張りなどの所見もありました。

7-10. 食事内容を問診する

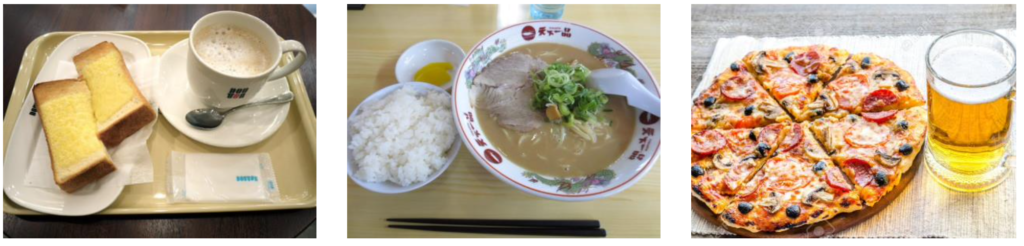

血糖の状態を把握するために、食事内容の問診は必須です。まずは糖が多いパターンです。

朝はコーヒーとパン、昼にラーメンライス、夜はピザとアルコール…。明らかに炭水化物に偏っています。アルコールは体内では毒物と認識されるので、解毒が優先され、糖代謝が後回しになります。したがって、低血糖症状を起こしやすくなります。

上はしっかり食べていないパターンです。朝食はヨーグルトとバナナ、昼食はおにぎり1個と即席味噌汁とサラダ、夜はスープとパンだけ。1人暮らしの女性にありがちな食事内容ですが、これでは完全にエネルギーが枯渇してしまいます。

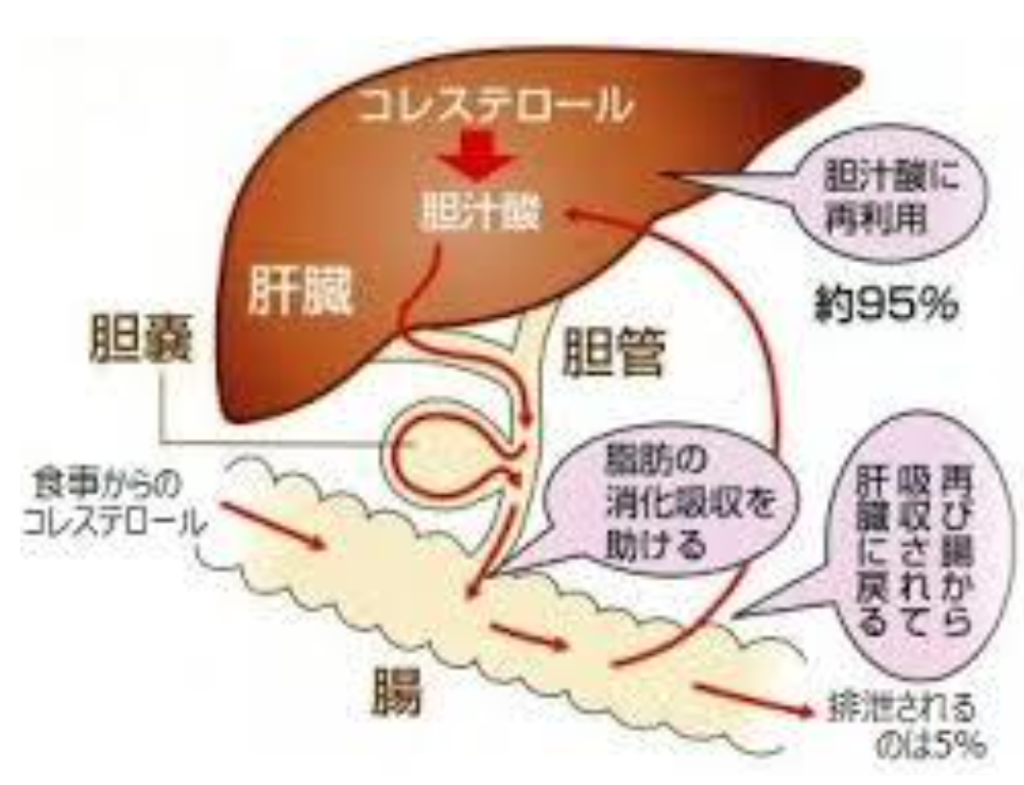

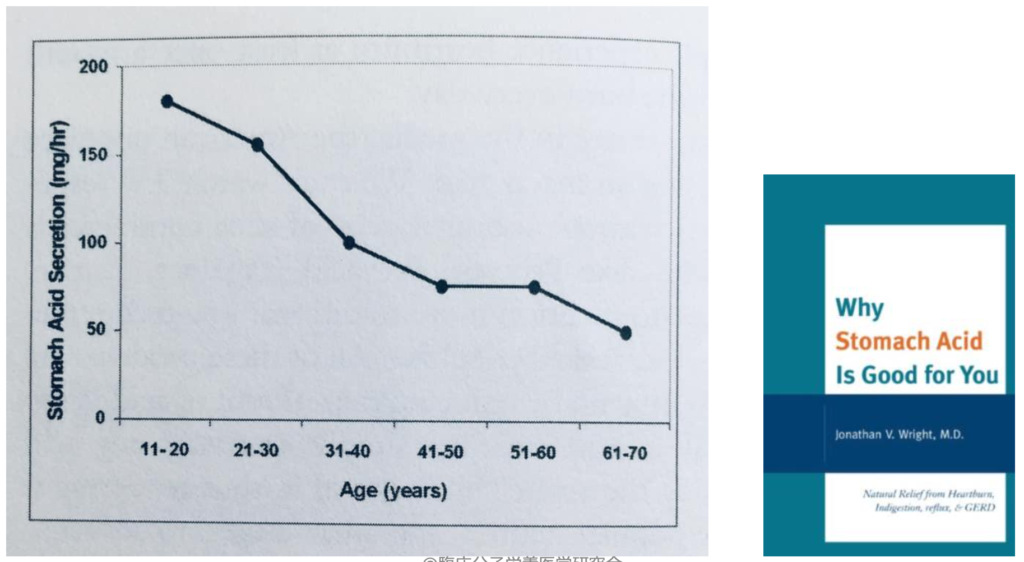

8. 糖代謝と肝機能

糖代謝を推測するには、低血糖の症状や主訴の他に、筋肉と肝臓の状態が手がかりになります。特に、グリコーゲンの利用、糖新生、脂肪酸の代謝、これらは全て肝臓で行われるため、ALTやγ-GTPの値がマーカーになります。

8-1. 非アルコール性脂肪肝

アルコールをほとんど飲まないのに、AST<ALTになっているケースを非アルコール性脂肪肝と言います。γ-GTPはBUNと同じくらいの値が理想的ですが、γ-GTPが高い場合は脂肪肝を疑います。甘いお菓子や清涼飲料水などの甘い飲み物を好む人に多くみられます。

8-2. 脂肪肝がよくないワケ

脂肪肝が良くないのは、エネルギー代謝において肝臓が非常に重要な働きをもつ臓器だからです。肝機能はしっかりと把握しておくべきでしょう。

- 肝臓の役割

- 糖の代謝

- 糖の貯金(グリコーゲン)

- 糖新生

- ケトン体代謝

9. 炭水化物の選び方

9-1. 糖の分類

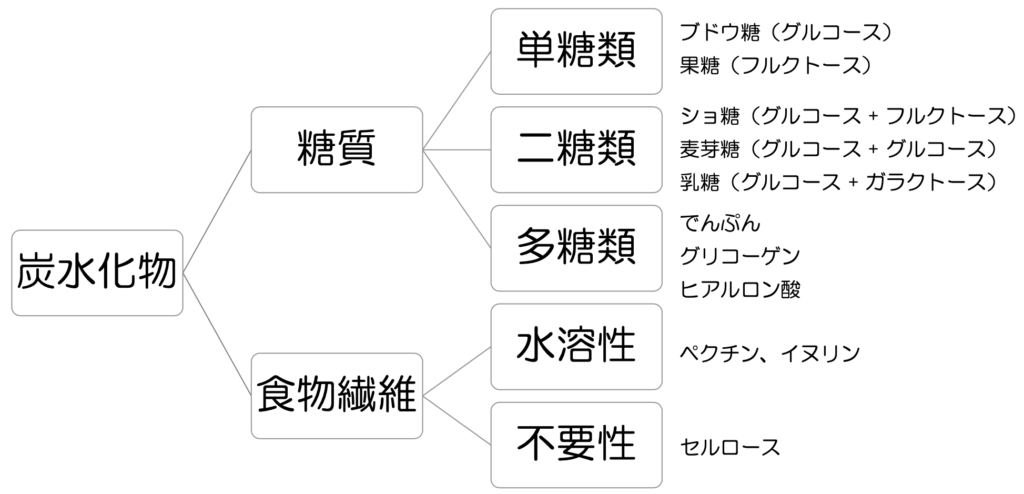

さて、ここからは実践編です。まずは糖の分類を頭に入れておきましょう。

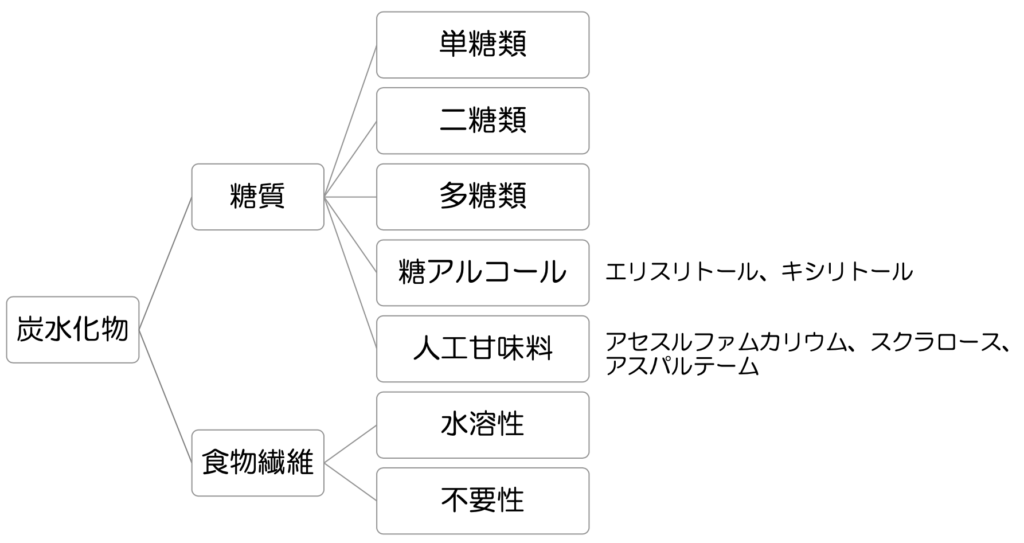

最近は、人工甘味料や糖アルコールも増えてきたので、現代版の分類はこのようになります。

9-2. お米

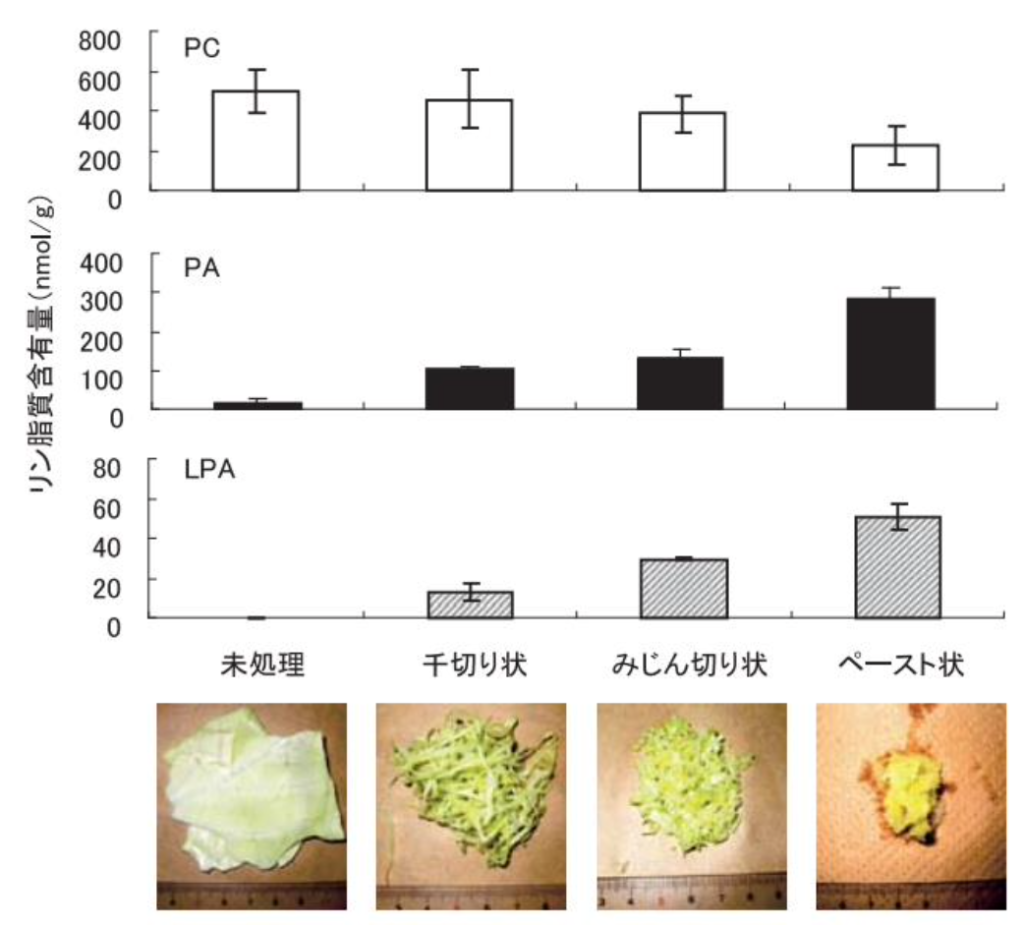

炭水化物源として最もおすすめなのがお米です。複合炭水化物と言って、炭水化物以外にもミネラルやビタミン、食物繊維などがたくさん入っています。白米は血糖が上がりやすいので、玄米、分づき米、雑穀米、麦飯などを選ぶと良いでしょう。

胚芽の部分を少し残してある金芽米と呼ばれるお米が売れているそうです。食味が白米に近いので、慣れていない方には良いと思います。混ぜるタイプの雑穀も使いやすいです。分づき米もお勧めですが、油分を含むので酸化しやすい点は注意が必要です。真空パックのものや、購入単位で精米してくれるお店を選ぶと良いですね。

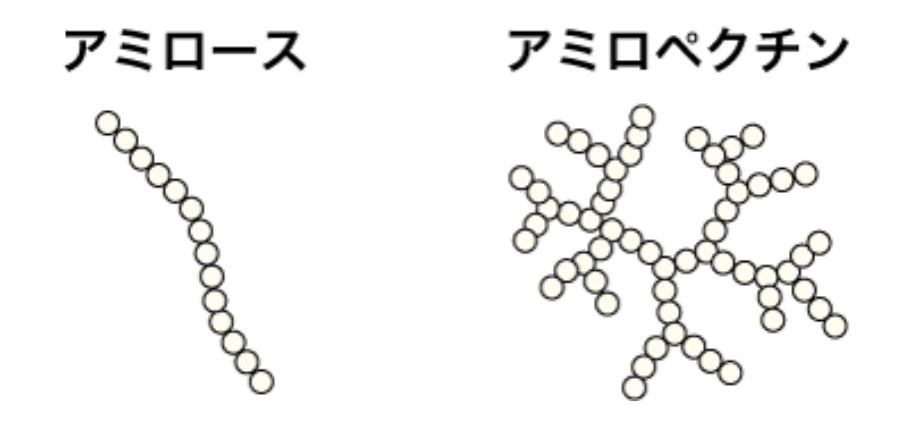

今の流行りは秋田こまちやコシヒカリなどの高アミロペクチン米ですが、消化に負担がかかり血糖値を上昇させやすいというデメリットがあります。アミラーゼやジアスターゼなどの消化酵素は、分子の末端から作用するので、グルコースが一気に増えるためです。

血糖値が上がりにくいのは高アミロース米です。ササニシキやヒトメボレ、朝日、ジャスミンライス、バスマティラスなど、原種に近いほどアミロースが高くなり、あっさりとした食味になります。

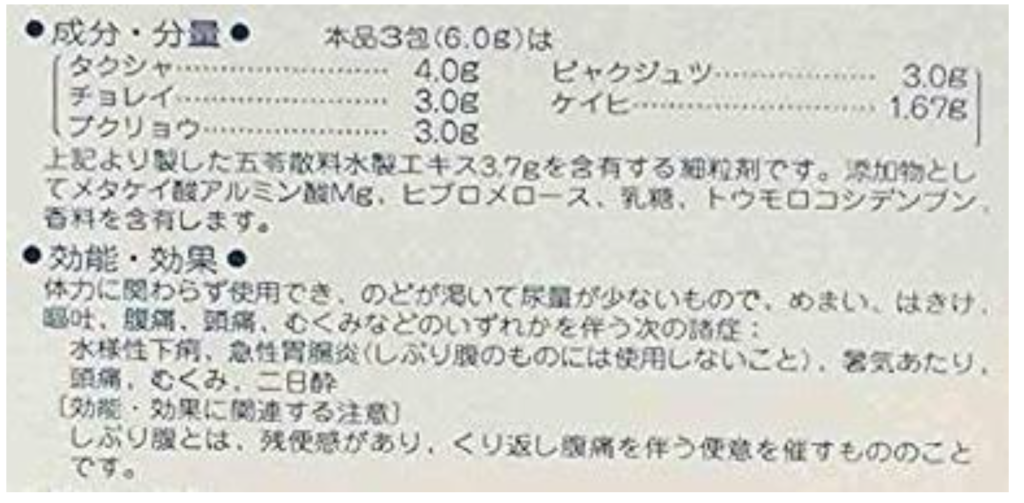

9-3. みりん

みりんに含まれる糖質は、グルコース、イソマルトース、オリゴ糖などです。また、みりんは、グルタミン酸やロイシン、アスパラギン酸といったアミノ酸も含みます。私が愛用している「母の味」は、みりんと同じ製法で作られていますが、食塩を加えてあるので、発酵調味料に分類されます。右は本みりんです。本物のみりんは本当に美味しく、砂糖なしで味が決まるのでとても重宝します。

スーパーでよく目にするみりん風調味料はコクを出すために水あめなどの糖類を足しているのでお勧めしません。調味料は毎日使うものだから、ぜひ本物を使ってほしいと思います。

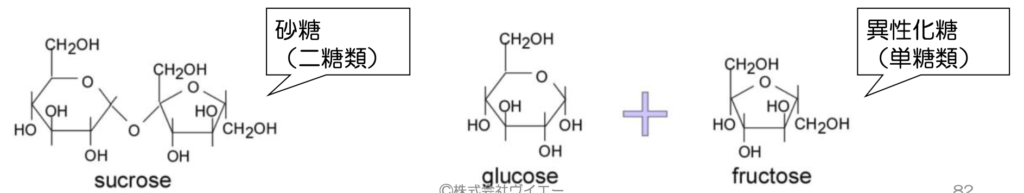

9-4. 砂糖

砂糖(スクロース, ショ糖)はブドウ糖と果糖が1分子ずつ結合した二糖類で、サトウキビが原料です。黒砂糖はサトウキビの絞り汁をそのまま煮詰めたものなので、ミネラルなど様々な栄養成分が入っています。

粗糖や海外でよく売られているブラウンシュガーは、サトウキビの絞り汁に石灰を加えて不純物を沈澱させ、上澄み液を煮詰めたものです。黒砂糖よりは不純物が少なくなります。黒砂糖ほどクセがないので、私は普段使いには粗糖を使っています。煮魚などを作るときは、少し黒砂糖入れてコクを出します。精製された白砂糖はミネラル等の栄養素がないので使っていません。

9-5. てんさい糖

マクロビオティックなどでよく使われるのがてんさい糖です。テンサイ(サトウダイコン)が原料です。サトウダイコンといっても、形状が大根に似ているだけで別物です。成分はスクロースがほとんどで、少量のオリゴ糖を含みます。テンサイは北の地方で育つため、陰陽思想から身体を冷やさないと言われますが、根拠は不明です。はちみつのようなコクがあり、砂糖の代わりとして使えます。

9-6. 羅漢果(ラカンカ)

羅漢果は、甘味成分のテルペングルコシド配糖体が小腸で吸収されずに排泄されるため、インスリンに影響せず、血糖値も上げません。要はカロリーゼロということです。糖尿病の方は活用されると良いでしょう。ただし、砂糖とは質の異なる甘味なので、多少使いづらさがあるかもしれません。

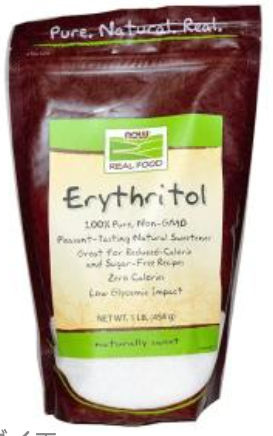

羅漢果を原料にした製品が市販されていますが、ほとんどはエリスリトールが添加されたものです。

9-7. 糖アルコール

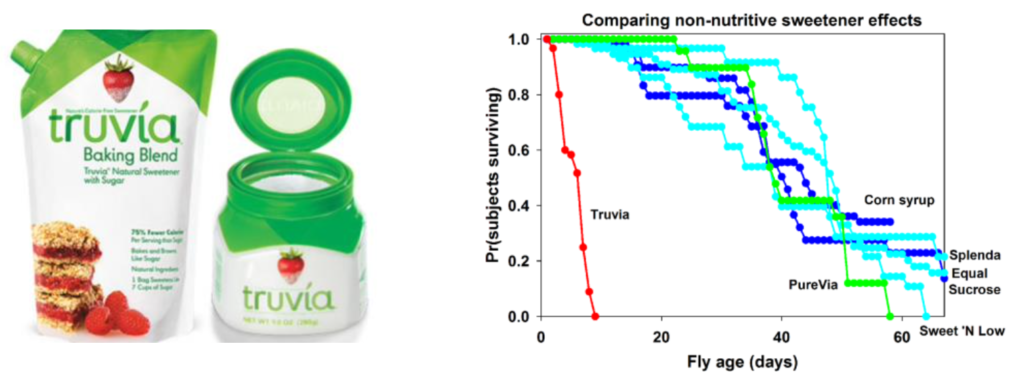

糖アルコールは自然界に存在する糖です。代表的なものに、エリスリトールやキシリトールがあります。エリスリトールは果実の発酵で発生する希少糖で、インスリンに影響せず、血糖値も上げません。非う触性で虫歯になりにくいとされています。

問題は、流通している糖アルコールのほとんどが、遺伝子組換えトウモロコシから作られているということです。カーギル社のTruviaというエリスリトールをハエに与えたところ1週間で死滅した、という論文もあります。ただし、そのメカニズムはよくわかっていません。スクロースやコーンシロップ、アスパルテームなどでは、同じ現象は起きなかったそうです。

Published: June 4, 2014

Erythritol, a Non-Nutritive Sugar Alcohol Sweetener and the Main Component of Truvia®, Is a Palatable Ingested Insecticide

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098949

人体への影響はまだわからない部分も多くあるので、エリスリトールを使う場合は、iHerbなどでNon-GMOエリスリトールを入手すると良いと思います。

キシリトールも天然成分で、カバノキから発見された希少糖です。虫歯の原因となるミュータンス菌の代謝を阻害するので、虫歯予防のガムなどに良く使われています。これも遺伝子組換えトウモロコシが原料であることがほとんどです。

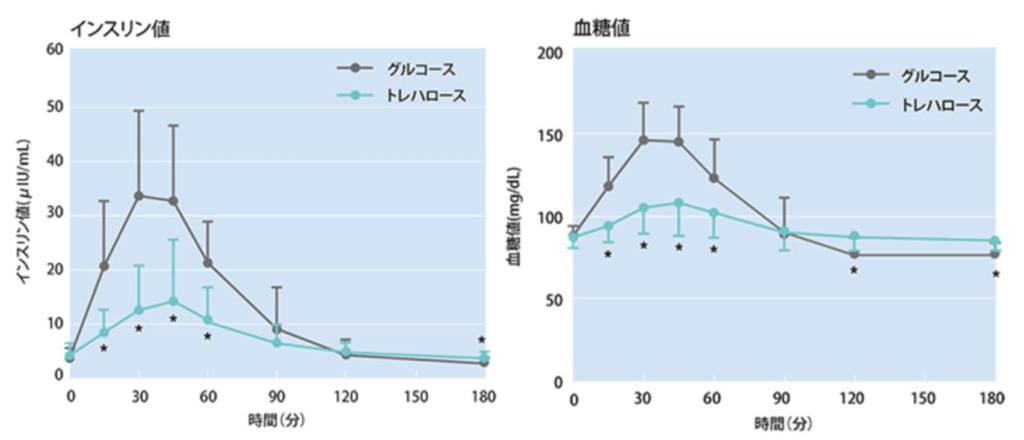

9-8. トレハロース

ライ麦から発見された二糖類で、トレハロースという糖があります。エビやキノコ類など、様々な生物に含まれる天然成分です。他の希少糖と同じく、インスリン分泌に影響せず、血糖値も上がりにくい糖です。

Nutr J. 2017 Feb 6;16(1):9.

Glycemic, insulinemic and incretin responses after oral trehalose ingestion in healthy subjects.

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-017-0233-x

コンビニのおにぎりや冷凍食品、菓子類などにもよく使われています。商品としてのトレハロースは、遺伝子組換えトウモロコシやジャガイモなどから合成されています。甘味は砂糖の半分くらいで、品質保持や保湿剤、防臭、防腐剤として利用されています。かなり安全性高いとされていましたが、最近になって腸内細菌に悪影響を及ぼすという報告も出てきました。クロストリジウム・ディフィシルの増加などが懸念されています。

Nature. 2018 Jan 18;553(7688):291-294. doi: 10.1038/nature25178. Epub 2018 Jan 3.

Dietary trehalose enhances virulence of epidemic Clostridium difficile

https://www.nature.com/articles/nature25178

9-9. ステビア

キク科のステビア属の多年草から抽出される天然成分です。これも血糖値を上げない、カロリーゼロの糖です。砂糖の300倍の甘味度があるので、ダイエット飲料によく使われます。かつてペルーやパラグアイの先住民がステビア茶を避妊薬として飲んでいた歴史があり、不妊症との関連が取り沙汰されています。論文などでは決定的なものはありませんが、そういった側面があることは知っておきましょう。

9-10. HFCS(high-fructose corn syrup)

果糖ブドウ糖液糖、コーンシロップ、高果糖液糖などの異性化糖をHFCSと呼びます。遺伝子組換えトウモロコシなどを加水分解してブドウ糖を作り、その一部を酵素で果糖に異性化したものです。過剰摂取により、心臓病やインスリン抵抗性、高血圧、脂質異常症、肥満、交感神経の促進、高尿酸のリスクがあることがわかっています。清涼飲料水やドレッシングによく使われます。飲み物は咀嚼をしないため、血糖値がスパイクしやすいので注意が必要です。

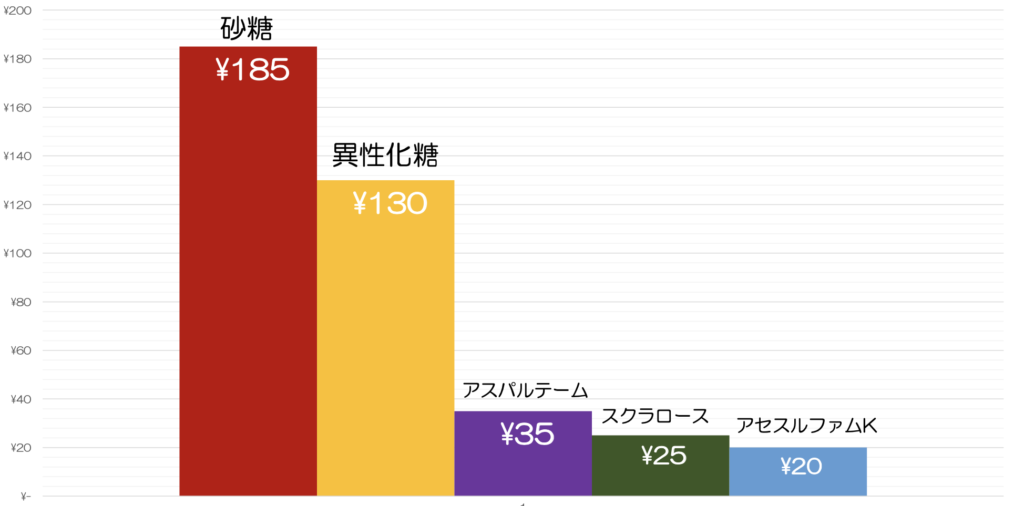

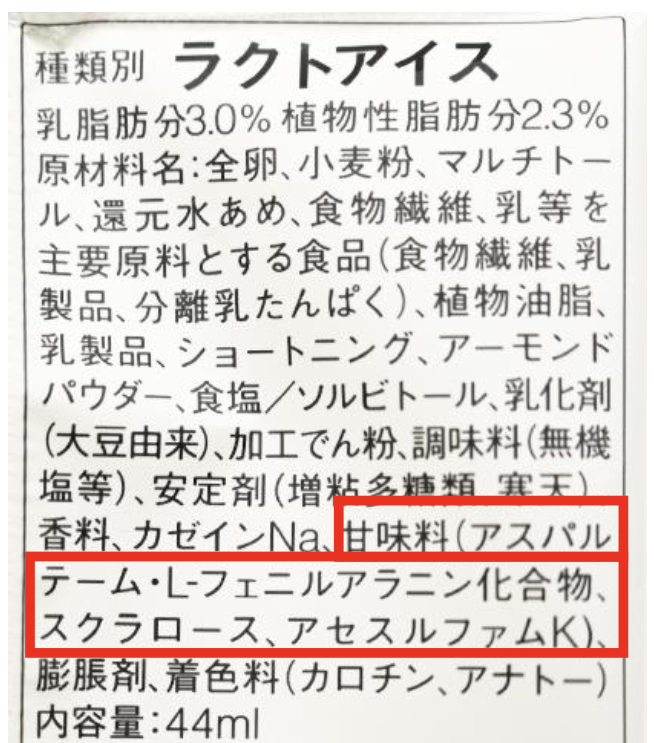

9-11. 人工甘味料

「人工」と付くことからわかるように、自然界に元々存在しない甘味料で、アスパルテーム、アセスルファムK、スクラロース、サッカリン、ネオテームなどがあります。残念ながらネガティブな報告が多く存在します。

- 視床下部の摂取行動をコントロールする神経細胞に影響する

- レプチン(食欲を抑えるホルモン)を一時的に中断させる

- 腸内細菌叢に悪影響を与え、インスリン抵抗性を生じ肥満を誘導する

- 活性酸素の発生源

- 内分泌かく乱作用の疑い

エビデンスに乏しいものもありますが、確実にわかってるのは、腸内細菌叢に悪影響を与えるということです。腸内細菌叢を撹乱させるので、インスリン抵抗性が生じ肥満を誘導します。

Nature volume 514, pages 181–186 (09 October 2014)

Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota

https://www.nature.com/articles/nature13793

人工甘味料がよく使われる理由は、その安さにあります。砂糖1kgと同じ甘さを出すには、例えばスクラロースの場合、約7分の1のコストで済みます。カロリーゼロを謳える上にコストメリットもあるので、企業側としては使い勝手の良い原料かもしれませんが、様々なリスクを抱えていることは事実です。

下は糖類ゼロと謳った商品の原材料です。「糖質ゼロ」とは違い、「糖類ゼロ」は人工甘味料の他に、還元水あめなども含んで良いことになっています。表示に惑わされないようにしましょう。

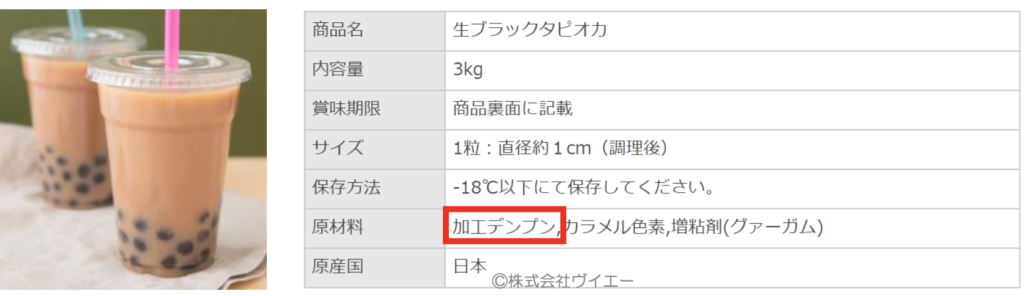

9-12. 加工でんぷん

最近原材料表示でよく目にするのが加工でんぷんです。これはでんぷんに物理的、化学的、あるいは酵素的処理を加えて作った食品添加物です。乳化剤や安定剤、増粘剤として使われます。「加工でんぷん」と表示されますが、中身は、アセチル化アジピン酸架橋デンプンやアセチル化酸化デンプン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンなどです。

ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプンとリン酸架橋デンプンには発癌性があるため、ヨーロッパでは幼児食品への使用が禁止されています。また、ヒドロキシプロピルデンプンは鉄や亜鉛の吸収を阻害することがわかっています。

The Journal of Nutrition, Volume 131, Issue 2, February 2001, Pages 294–300

Hydroxypropyl-Distarch Phosphate from Tapioca Starch Reduces Zinc and Iron Absorption, but not Calcium and Magnesium Absorption, in Rats

https://doi.org/10.1093/jn/131.2.294

加工でんぷんも様々な加工食品に添加されています。こちらは最近流行りのタピオカですが、こちらの商品の中身は全て食品添加物でできていました。

最後に、私のセミナーでは、栄養療法初心者の方向けにこんなお話をすることがあります。

これらの食品の中で糖質が一番少ないものはロールパンですよね。カロリーが一番少ないものはヤクルトです。では、一番良質な糖はどれでしょう?

そう、じゃがいもです。

現代は様々な糖で溢れていますが、糖質やカロリーだけで判断せず、良質な糖を意識して選ぶことがとても大切なのです。

10. まとめ

いかがでしたか?今回は糖代謝について詳しく解説しました。解糖系、TCA回路、電子伝達系を経て、1個のグルコースから38個のATPが作られます。他にもコリ回路、ペントース・リン酸経路、グルクロン酸経路といった代謝に糖が使われ、DNA・RNAの合成や解毒の材料になります。糖は体にとって重要な栄養素で、糖代謝が滞ると様々な不調を抱えてしまうことになるのです。

糖代謝の状態を推測するには、血糖値や肝機能を表す血液データが手がかりとなります。空腹時血糖は正常でも、インスリンの分泌が悪く、食後低血糖を起こしている人も少なくありません。低血糖状態が続くと、イライラや不安感などメンタルに影響します。また、糖代謝において最も重要な臓器は肝臓です。特に脂肪肝がある人は、食生活の見直しが必要でしょう。

様々な糖が溢れている現代においては、良質なものを選ぶ意識がとても大切です。日本人の主食であるお米は、最もおすすめの炭水化物です。ぜひ皆さんも、普段何気なく摂っている糖を見直し、エネルギーリッチな体づくりを実践してみてください。