健康診断で目にする中性脂肪の値。高いと必ずお医者さんに注意を受けますよね。でもこの数値、高くなければ大丈夫だと思っていませんか?実は低くても様々な不調を引き起こすのです。

低中性脂肪に明確な定義はありませんが、70mg/dL以下の方には共通した症状がみられます。それはエネルギー代謝不全です。体内でエネルギーの無駄遣いや枯渇が起こり、常に低血糖状態にさらされてしまいます。それによって副腎疲労や甲状腺機能低下症になり、QOLが極端に低下することもあります。こうした低中性脂肪の人は、エネルギー代謝のケアをすることで、様々な不調から抜け出せる可能性があるのです。

1. 低中性脂肪とは

外因性と内因性

まずは中性脂肪の基礎知識から見ていきましょう。中性脂肪はグリセロールに脂肪酸が3つぶら下がった形をしています。

食材中の脂質も中性脂肪の形で存在します。私たちの身体には、食べ物から摂取した中性脂肪(外因性)と体内合成された中性脂肪(内因性)の2種類存在します。その両者が合わさったものが血液データとして出てきます。

☑️ 食事由来の中性脂肪は食後4〜6時間でピーク

☑️ 食後、空腹時中性脂肪値に戻るまでにおよそ10時間

☑️ アルコールは中性脂肪合成を促進。ピークはアルコール摂取してから12時間後

これから解説する中性脂肪は「空腹時」の値です。特に中性脂肪の値は食事の影響を受けやすいので、採血のタイミングは空腹時が基本です。また、アルコールは肝臓での中性脂肪合成を促進するため、採血前日はアルコールは控えた方が良いでしょう。

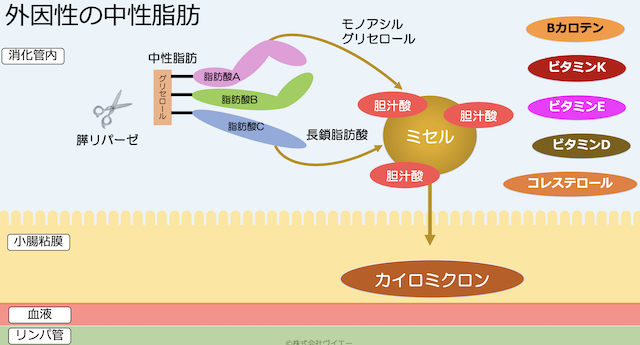

外因性中性脂肪の消化吸収

食事由来の中性脂肪が消化管内に取込まれると、膵リパーゼという消化酵素が働き、モノアシルグリセロールと2個の脂肪酸に分解されます。分解された中性脂肪は、胆汁酸からできたミセルと呼ばれる小さな粒に取り込まれます。他にも、βカロテン、ビタミンK、E、D、コレステロールなどの栄養素も取り込まれます。このミセルは、輸送タンパクであるカイロミクロンに乗って、リンパ管に運ばれていきます。

内因性中性脂肪の合成

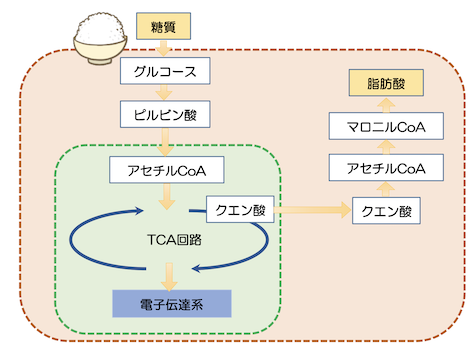

人間は細胞内で脂肪酸を合成しています。その原料となるのが糖質です。糖質の摂取量が必要量を上回ると、余剰分が脂肪酸合成に回ります。

☑️ 摂取した糖がグリコーゲン合成やエネルギー産生に必要な量を上回った場合に、炭水化物は脂肪酸合成へ回る

☑️ 脂肪酸合成には、アセチルCoA、NADHが必要

外側の赤い点線は細胞膜、緑の部分はミトコンドリアを表しています。脂肪酸はミトコンドリアの外で合成されます。TCA回路内のクエン酸がミトコンドリアの外に出てアセチルCoAになり、マロニルCoAを経て脂肪酸が合成されます。

2. 中性脂肪が高い人の症状

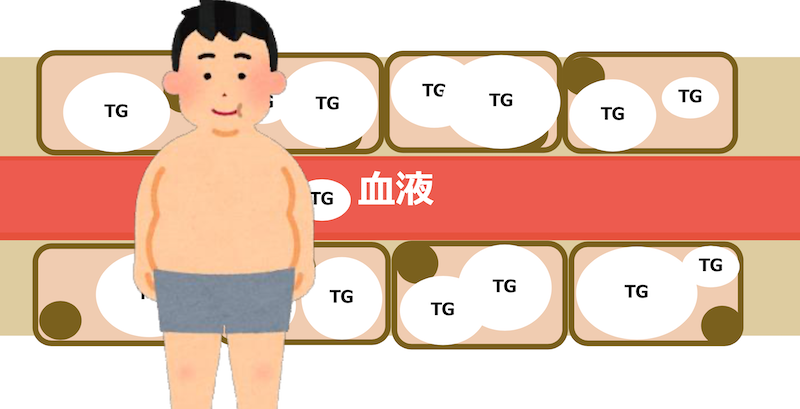

炭水化物を食べすぎるとお腹周りが太りますよね。あれは過剰な糖質が脂肪酸になり、蓄積されてしまうから。中性脂肪150mg/dL以上は、脂肪酸合成が過剰になっているサインです。血液中に中性脂肪がどんどん増えていくと脂肪細胞の脂肪滴として蓄積し、いわゆるぽっちゃり体型になってしまいます。

脂質異常症(高脂血症)はコレステロール値なども加味して診断されますが、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞のリスクがかなり上昇します。さらに、内臓脂肪が増加し、Ⅱ型糖尿病のリスクも上がります。また、C型肝炎ウイルスは細胞内の中性脂肪を利用して増殖するため、肝硬変や肝臓がんのリスクも上がると言われています。中性脂肪が高い、これは一言でいうと、病気や突然死のリスクが上がるということ。見過ごすことはできない数値です。

3. 中性脂肪が低い人の症状

低中性脂肪の目安

さて、ここからが本題です。中性脂肪が低いと体内でどんな不調が起こるのか、詳しく見ていきましょう。これは文献値ではなくカウンセリングに基づいた経験値ですが、目安は70mg/dL以下とします。ただし、ケトジェニックダイエットや糖質制限などの食事制限による健全な低中性脂肪は除外します。

低中性脂肪の症状

3年近くカウンセリングをやってきて、たくさんの低中性脂肪の方に出会いました。個人的な主観ではありますが、中性脂肪が低い人の傾向をリストアップするとこんな感じです。

- アトピー、副腎疲労、慢性的な疲労感がある

- リーキーガット、過敏性腸炎

- 睡眠の質が悪い、うつ傾向がある

- 頑張りすぎる、人生の消耗感が大きい、自己評価が低い

- あわてんぼう、うっかりさん、忘れ物が多い、頑張りやさん

- 化学物質過敏症、過緊張、感覚過敏がある

- 手汗、寝汗、脇汗、のぼせ、冷えがある

- 言いたいことが言えない、対人関係で悩みを抱えている、いい人症候群

- 気持ちのアップダウンが激しい、適応障害、不登校

中性脂肪が低い人には、アトピー体質の人が非常に多いです。そして皆さん一様に疲れています。リーキーガットや過敏性腸炎など、腸に問題がある人も多い。症状は多岐にわたりますが、これらは全て低血糖の症状と一致します。中性脂肪と低血糖、これらをセットで抱えてしまうと考えてよいでしょう。

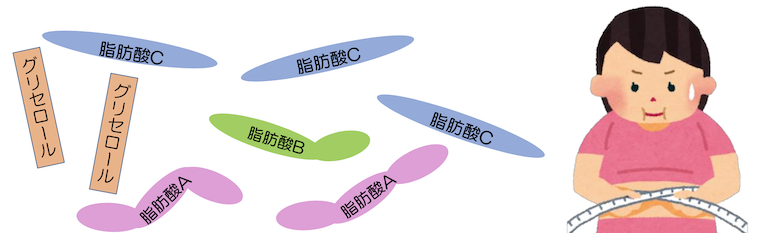

低中性脂肪なのにぽっちゃり体型になる理由

低中性脂肪の人は基本的に痩せ型が多いですが、なかにはぽっちゃり体型の人もいます。遊離脂肪酸が消費されず、脂肪細胞に蓄積された結果と推測されます。さらに、その遊離脂肪酸が肝臓に蓄積されると脂肪肝になります。脂肪肝では糖新生が滞るので、低血糖を起こしやすくなります。また、ストレスなどでコルチゾールが過剰に分泌されると、内臓脂肪が増加することもわかっています。お腹周りだけ大きくなって手足は細いという、いわゆる中心性肥満になりやすくなります。

4. 低中性脂肪の原因

1日3食しっかり食べても中性脂肪が上がらない人は、「不健全に」低いと言えます。健康な人は、空腹時採血でも中性脂肪が90mg/dLくらいに保たれているはずです。低中性脂肪の原因として、次の4つのパターンが考えられます。

摂取する食事の量(カロリー)が少ない

摂取カロリーに対して消費カロリーが大きければ、体内の中性脂肪をエネルギーとして切り崩すので必然的に中性脂肪が低くなります。立ち仕事や動きの多い職種の方に見られるパターンです。カロリー収支は、1日の運動量や仕事内容、食事内容を総合的に見て確認します。

肝臓機能低下により内因性中性脂肪が合成できない

脂質代謝は主に肝臓で行われるため、肝機能が低下していると中性脂肪値は低い値を示します。血液検査の項目で言うと、肝機能を示すAST、ALT、γ-GTPが高すぎたり低すぎたりするケースです。

☑️ 栄養不足による肝機能の低下

☑️ 肝疾患(慢性肝炎、肝硬変など)

血液中の中性脂肪がすぐに遊離脂肪酸として切り崩される

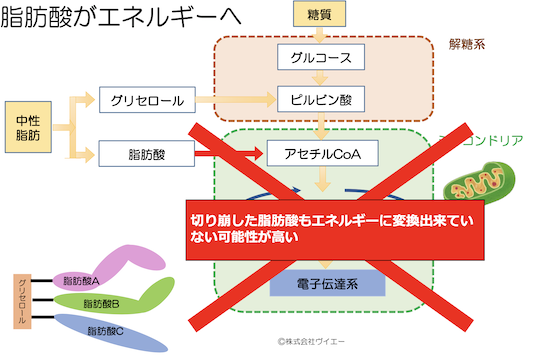

糖代謝によるエネルギーが枯渇してくると、中性脂肪が遊離脂肪酸として切り出され、エネルギーとして使われます。通常この代謝は、消費カロリーが摂取カロリーを上回った時に起こります。しかし、多くの低中性脂肪の人の場合、摂取カロリーは足りているのにうまくエネルギーに変換できず、結果的にエネルギー不足に陥っているケースがほとんどです。

ここでさらに問題が起こります。遊離脂肪酸はアセチルCoAに変換され、TCA回路で代謝されるのですが、低中性脂肪の人はその遊離脂肪酸さえも使えていない可能性があるということです。

無自覚にエネルギーを消耗する過活動が起こっている

これが最も根深い問題です。本人が意識してないところで、エネルギーの過消費が起きているケースです。穴の空いたバケツに水を入れる感じで、食事や体内合成で中性脂肪をどれだけ供給しても追いつかなくなるのです。このケースは後ほど詳しく解説します。

5. 低中性脂肪の症例

血液検査

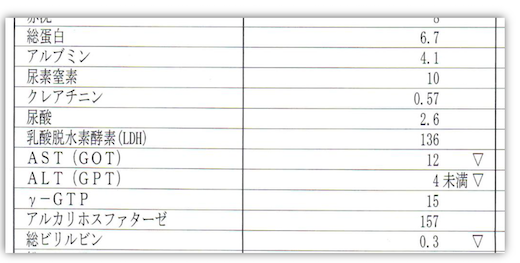

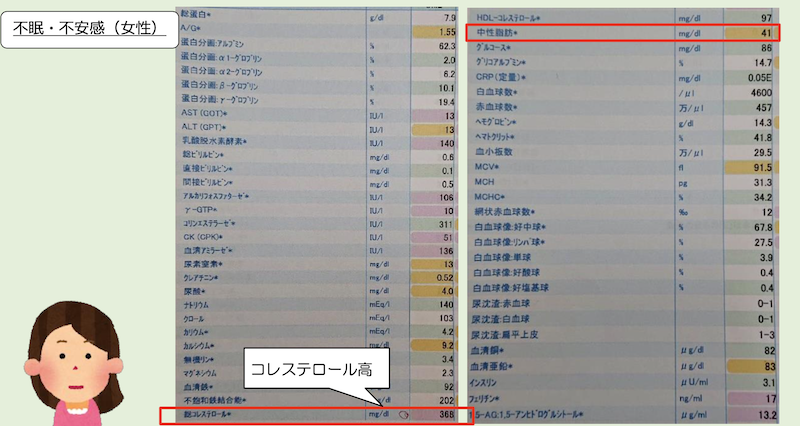

症例を見てみましょう。30代後半の女性で、不眠症で非常に強い不安感があります。無月経の症状もあります。QOLも低下しており、心療内科で薬を処方されています。その血液検査結果がこちらです。

中性脂肪が41mg/mL。明らかな低中性脂肪ですね。γ-GTP、AST、ALTなど、肝臓機能を示す数値が極端に低いです。肝臓のグリコーゲンが使えておらず、低血糖が起こりやすいだろうと読み取れます。全体的に酵素の数値が低いことから、低タンパクの傾向もあります。尿酸値も4.0mg/dLと低めです。ATPをしっかり作れていない人は、尿酸値が低く出る傾向があります。

5時間糖負荷検査

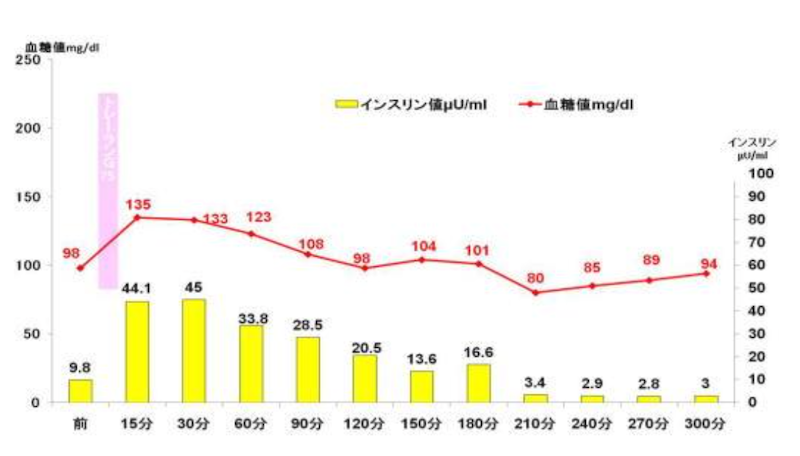

もともと糖尿病患者の血糖値の挙動を見るために使われる糖負荷検査ですが、低血糖症の状態を知る上でも大いに役立ちます。検査では75gブドウ糖液を一気に飲んだ後、30分ごとにインスリン値と血糖値を測定します。

健康な人はこのような挙動を示します。棒グラフはインスリンの分泌、折れ線は血糖値の推移を表しています。糖分たっぷりの液を一気飲みしても最高値が140くらいで、その後の血糖値も安定しています。インスリンの反応が良いので、血糖も緩やかに上がって緩やかに下がるのです。

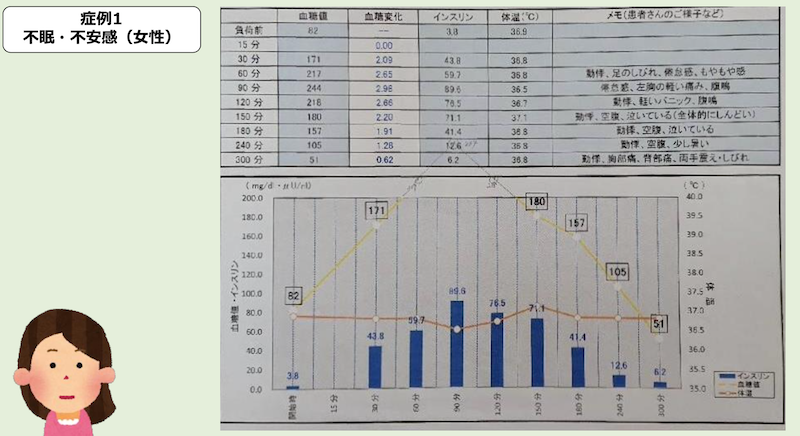

一方、症例の女性のグラフがこちら。見事な食後高血糖です。90分後に240mg/dLまで上がり、5時間後には51mg/dLまで急降下しています。腸に問題がある場合、インスリンの初動が悪く血糖が上がり続けます。それに反応してインスリンが過剰に分泌されるので、今度は血糖が急降下してしまいます。血糖値が下がりすぎると、アドレナリンが分泌され、何とか血糖を上げようとします。この時に様々な精神症状が出ます。怒りっぽくなったり、手汗をかいたり、イライラしたり。メンタルのブレが激しくなるのはアドレナリンが原因です。

高血糖からの低血糖は、低中性脂肪の方によく見られる傾向です。教科書的に言うと、血糖値50mg/dLはブドウ糖点滴をするレベル。この女性の身体では、そんな状態が食事をするたびに起こっているということです。

6. 甲状腺機能との関係

甲状腺機能とは?

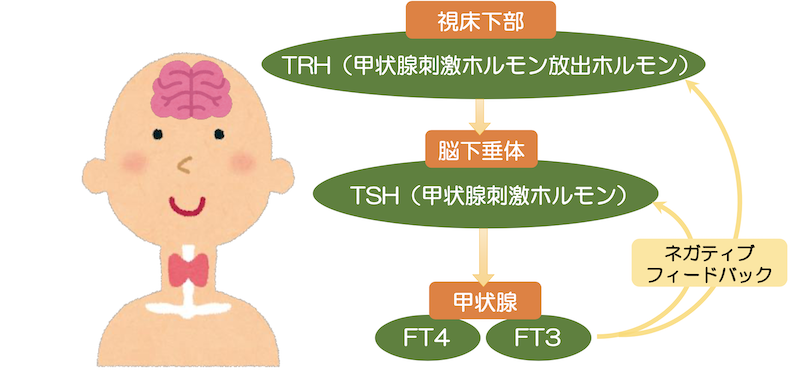

喉仏にある蝶々の羽を開いたような器官が甲状腺。甲状腺ホルモン(FT3, FT4)はここから分泌されます。甲状腺ホルモンの分泌には、視床下部→脳下垂体→甲状腺という指示系統があります。

視床下部からTRHが放出されると脳下垂体がTSHを分泌、それを受けて甲状腺からFT3とFT4が分泌されます。FT3とFT4が過剰になると、ネガティブフィードバック機構が働いてTRHとTSHの分泌が抑制されます。例えるなら、視床下部が社長、脳下垂体が部長、甲状腺が平社員。上司が部下を常に監視しながら、甲状腺ホルモン分泌の指示を送っているのです。一般的な基準値は幅広いですが、理想値として、TSH 1.0、FT3 3.0、FT4 1.0と覚えておくとよいでしょう。

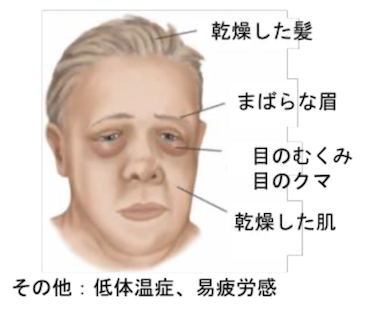

甲状腺機能低下の症状

何らかの理由で甲状腺機能が低下すると、次のような症状が出ます。

☑️ だるい・倦怠感

☑️ 肌荒れ

☑️ 浮腫み

☑️ 毛髪が抜けやすい

☑️ 便秘

☑️ 低体温・低血圧・徐脈

また、甲状腺機能低下症は圧倒的に女性の方がリスクが高いことがわかっています。なぜなら鉄が関係しているからです。FT3、FT4合成には甲状腺ペルオキシターゼという酵素が関与します。この酵素はヘムを含みます。つまり鉄が必要だということです。有経の女性はどうしても鉄不足になりがちなので、必然的に甲状腺機能低下リスクも高まるというわけです。

注意したいのが、甲状腺機能低下の症状が、単なる老化現象と認識されやすいこと。心当たりがあれば、甲状腺ホルモンの数値を把握しておくことも有効です。

低中性脂肪の人の甲状腺データ

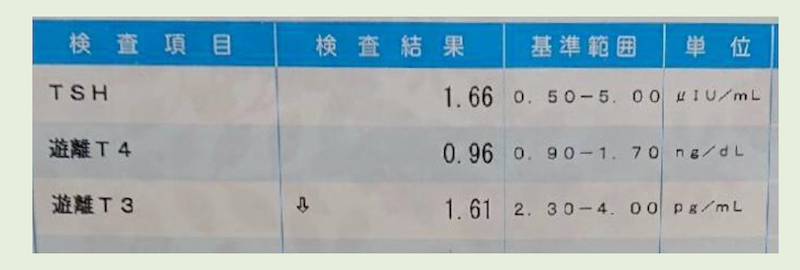

先程の症例の女性、甲状腺機能はどうなっているのでしょうか。

FT3が1.61とかなり低めです。その割にはTSHが1.66という健康的な値を示しています。これだけFT3が下がっていると、甲状腺ホルモンを分泌させるためにTSHが上昇するはずなので、少し違和感を感じますね。これは、脳下垂体の機能そのものが低下していると考えられます。この状態をLowT3症候群と呼びます。目安として、FT3が2.5以下、TSHが2.0以下の場合、LowT3症候群の疑いがあります。

LowT3症候群とミトコンドリア機能低下

LowT3症候群の背景には、ミトコンドリアの機能低下があります。食事をするたびに低血糖を起こすため、「これはやばいぞ、エネルギーがいつ補給されるかわからないからエコモード運転しておこう」となるのです。ミトコンドリアでのATP産生が抑制されるので、全身の代謝機能が低下します。それが冷えや抜け毛、顔色の悪さなど、様々な症状として現れるのです。

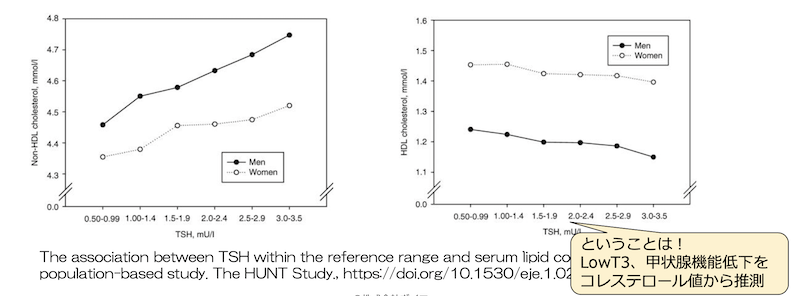

コレステロール値からも推測できる

甲状腺機能低下症になると、LDLコレステロールが上がり、HDLコレステロールが下がる傾向が見られます。

右:HDLコレステロールとTSHの関係

なぜLDLコレステロールが高くなるのか?これには2つの仮説があります。1つは、甲状腺ホルモンは全身の代謝に関わっているため、甲状腺機能が低下するとLDLコレステロールを使い回せなくなり血中に蓄積するという説。2つめは、甲状腺機能低下を身体が生命の危機として認識するため、様々なホルモンの材料となるLDLコレステロールをストックする方向にシフトチェンジするという説。

先程の症例の女性は、家族性高コレステロール血症でもないのに、総コレステロールが300mg/Lを超えています。コレステロールが使いきれず、血中に溜まっていると考えられます。

甲状腺機能低下の処方薬とハーブ

医師以外は介入できない部分ではありますが、処方薬についての知識を少しだけ。甲状腺機能低下の処方薬に、チラージンがあります。TSHが5以上になると処方されます。中身は合成されたFT4製剤。FT3はFT4から変換されますが、セレンや鉄、コルチゾールが欠乏しているとこの変換がうまくかず、人によっては効きが悪いこともあるようです。

☑️ チラージン

- 合成FT4製剤

- FT3に変換障害があれば難しいケースもあり

- T4→T3の変換にセレン、鉄、コルチゾールが必要

豚の甲状腺から抽出した製剤もあります。FT3とFT4を適度に含んでいるため、FT3への変換が難しい人にはこのような製剤の方が効きが良い場合があります。

☑️ Raw thyroid

- サイロキシンフリー

- T3、T4を適度に含んでいる

甲状腺機能低下に有効なハーブとして、アシュワガンダが知られています。抗炎症作用に優れ、ストレス緩和や関節痛改善、免疫力向上などの効果が期待できるハーブです。ただし、アシュワガンダによる薬物性肝障害の報告もあるので服用には注意が必要です。もう一つ、ロディオラ・ロゼラも、鬱の軽減や疲労回復、意欲向上などの効果が報告されており、甲状腺機能低下症の改善が期待できます。

7. 低タンパク質と低中性脂肪の関係

低中性脂肪の人は低タンパク質であることが多いです。なぜなら、糖や脂質をうまくエネルギーに変換できないため、タンパク質をも切り崩してエネルギーを作り出そうとするからです。

☑️ タンパク質の工場=小胞体、発電所=ミトコンドリア

☑️ 採血データの低タンパク質はエネルギー供給不足を反映

細胞内の小胞体がタンパク質の工場とすると、そこに電力を供給している発電所がミトコンドリアです。ATPを十分に作れていない人はタンパク質工場に電力を供給することができず、結果的にタンパク質が量産できない状態になっているのです。低タンパク質はプロテインを飲んで解決するものではありません。エネルギー代謝全体を整えないと根本的解決にはならないのです。

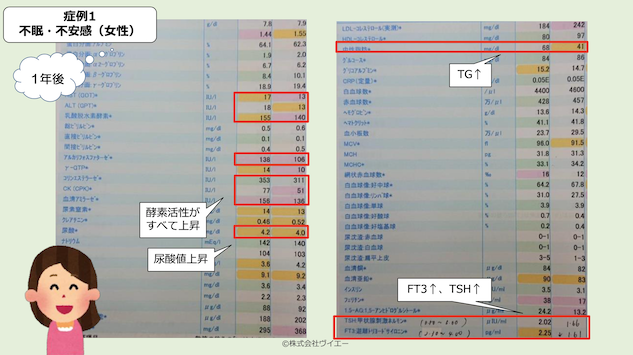

症例の女性、食事改善をした1年後のデータがこちらです。中性脂肪が41mg/Lから68mg/Lに上がっています。さらに、FT3とTSHが共に上昇。TSHがFT3の量にちゃんと反応していることが読み取れます。ASTやALT、アルカリフォスファターゼ、血清アミラーゼなど、全ての酵素活性が上がっています。酵素はタンパク質でできていますから、低タンパク質が改善していることを表しています。エネルギー代謝が回るようになり、エコモード運転を卒業し始めているのです。もう一つ、ATPがしっかり作れている証拠に、尿酸値も上昇しています。

8. 低中性脂肪を判断するポイント

低中性脂肪の原因を知るために、確認しておきたいポイントが4つあります。

- 食事内容を確認する;極端に少ない、糖質制限をしている、ケトジェニックダイエットをしている、etc.

- 生活スタイル、仕事、運動量を確認する;消費カロリーが摂取カロリーを上回っていないか

- (自覚のある)症状を確認する;疲労感、消耗感、不眠、不安感、感情のアップダウン、うつ、気力がない、etc.

- 見た目、印象を確認する;早口、過活動、発汗、肌の色、体型、姿勢、首から肩の張り、顎、etc.

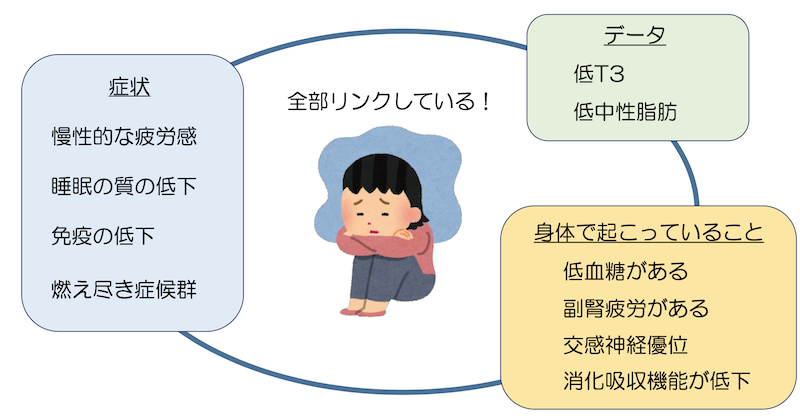

食事制限をしていたり運動量が多い場合、原因が明らかなので改善方法は見つかりやすいです。問題なのは、しっかり食事をとっていて、かつ運動量も平均的なのに中性脂肪が低い人。長期にわたって中性脂肪が低いとそれが当たり前になってしまい、自覚症状に乏しいのも問題です。その場合は、見た目や印象を確認することが大切です。症状とデータ、そして身体で起こっていることは常にリンクしているのです。

9. 低中性脂肪の改善方法

低中性脂肪の人は、エネルギー代謝不全を起こしています。したがって、エネルギー代謝をいかに正常に戻すかがポイントになります。方法は次の3つです。

エネルギーを枯渇させない

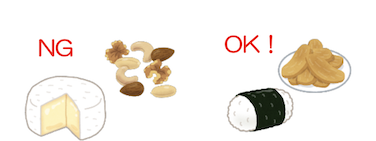

実践講座でもよく出てくる方法です。葛粉を溶かしたスープや小さなおにぎりをこまめに摂ることで、1日を通してエネルギーの枯渇を防ぎます。もちろん、低中性脂肪の人に糖質制限は禁忌です。補食には、チーズやナッツではなく、良質な糖質を補うことが大事です。細胞がエネルギーの充足を認識すると、交感神経が下がり、胃腸も動き始め、良い循環が起こるのです。

☑️ 糖質制限NG(良質のでんぷん・複合炭水化物の摂取につとめる)

☑️ 葛スープドリンク

☑️ 頻回少食

☑️ 補食

糖質は複合炭水化物と言われる、麦や雑穀米がおすすめです。うどんやお蕎麦などの麺類よりはご飯の方が良いでしょう。ただし、真面目にやりすぎて疲れてしまうと本末転倒なので、市販のコーンスープやお茶漬けのもとなどを活用しても大丈夫。甘いものを摂るよりよっぽど良いです。とにかく空腹時間を長くおかないことが大事です。

ミトコンドリア機能を上げる

エネルギー代謝の肝であるミトコンドリア機能を上げることも重要です。それにはまず、ミトコンドリアに必要な栄養素を補う必要があります。

- マグネシウム

- 鉄

- ビタミンB群

- CoQ10

- カルニチン

上3つは食べ物から摂取する必要があります。下2つは体内で合成することもできますが、年齢とともに合成量が減ります。まず意識したいのは上3つの栄養素。特にマグネシウムは代謝の初期段階で必要なのでとても重要です。

次に必要なのは、抗酸化対策とデトックスです。ミトコンドリア機能の邪魔をするのが、酸化ストレスと毒素。これらを排除するとミトコンドリア機能が向上します。

☑️ 抗酸化対策;ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール

☑️ デトックス;水銀、接着剤、農薬、殺虫剤、排気ガス

さらに、ミトコンドリアの数を増やすことも有効です。もともとミトコンドリアは好気性細菌という別の生き物で、真核生物の細胞に寄生し、ミトコンドリアとして機能するようになりました。そのため細菌に似た性質を持ち合わせており、高い増殖能力を有しています。この性質を利用してミトコンドリアの数を増やすには、次の3つが有効です。

- ややきつめの有酸素運動、無酸素運動

- 水風呂(水温19℃以下でミトコンドリアが活性化)

- 断食(小胞体ストレスの開放)

体を過酷な状況に追い込むと、生命維持のためにミトコンドリアの数が増えることがわかっています。

エネルギーのロスをなくす

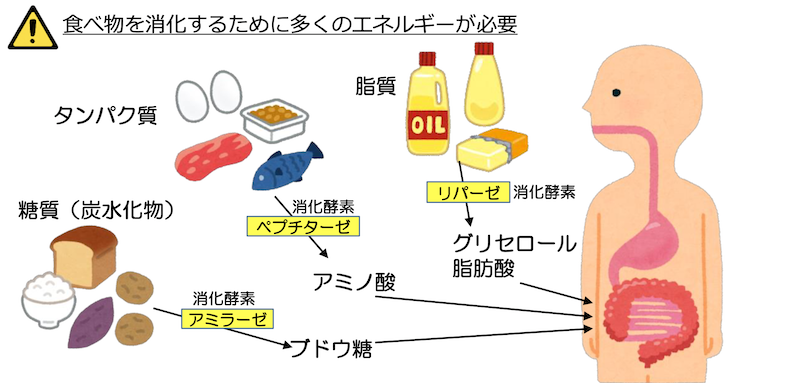

低中性脂肪の人の代謝不全。そのケアにはまず消化のサポートが必要です。

消化にはたくさんのエネルギーを使います。アミラーゼ、ペプチターゼ、リパーゼなどの消化酵素。これらが膵臓で合成されるとき、ものすごい量のATPを使います。ATPプアな低中性脂肪の人にとって、サプリメントなどで消化酵素を補うことは、ATPの消費量を減らすという意味で有効に働きます。

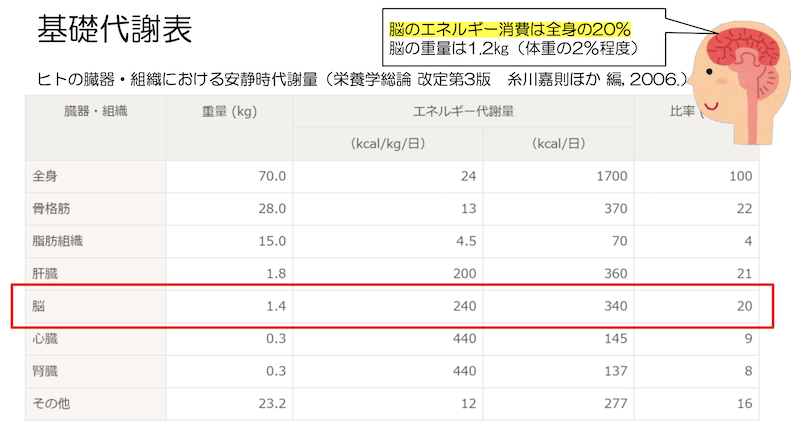

さて、ここからは少し深い話になります。エネルギーのロスを量産している場所、それは脳です。低中性脂肪の人は、無自覚にエネルギーを消耗する脳の過活動を起こしています。スマホをイメージしてみてください。表に見えているのは1つのアプリだけど、裏で不要なアプリをいっぱい立ち上げていてバッテリーの消耗が異常に速い、そんな経験はありませんか?低中性脂肪の人の脳はまさにそのような状態なのです。自分らしい生き方をしていなかったり、自己肯定感が低かったりすると顕著に現れます。

脳が常に無駄な動きをするので、エネルギーがとめどなく使われ続け、どれだけ食事のケアをしたりサプリメントを飲んだりしても全く効かなくなります。脳は実に多くのエネルギーを消費します。重量比でたった2%くらいの脳が、実に全体の20%ものエネルギーを消費しているのです。この数値は基礎代謝ですから、考えたり悩んだりしている時はこれ以上のエネルギーを消費しています。

このエネルギーの無駄遣いをどう解消するか。私自身まだ明確な結論は出ていません。ただ、1つのアプローチとして、感情の抑圧に気づいてもらうことが解決につながるという大きな手応えは得られています。感情を抑え込むという行為は、激しくATPを消耗します。感情を感じることにATPを使い、さらにその感情に蓋をすることにもATPを使ってしまうからです。したがって、まずは抑圧された自分の感情に気づいてもらい、その感情をちゃんと噛み締めてもらいます。そうすることで感情を解放し、脳のエネルギーロスを止めます。手法例として、傾聴やエンプティチェアなどがあります。

☑️ 「イライラする」「不安」「焦る」「嫌いだ」といった感情を感じるとエネルギー(ATP)が消費される。

☑️ その感情に蓋をするためにATPが消費される。

☑️ 感情に蓋をすることは、ダブルでATPを浪費する。

脳のデフォルトモードネットワークとマインドフルネス

脳科学の分野では、自分では意識していない間も基礎回路が働いており、常にATPを消費していることが証明されています。これを脳のデフォルトモードネットワーク(DMN)といいます。低中性脂肪の人は非効率なパターンを保持し、常時DMNの暴走が起きていると推測されます。したがって、その非効率な思考癖をリセットしなければ根本解決にはなりません。DMNを抑えるのに、マインドフルネス(瞑想)が有効であることがわかっています。

10. まとめ

今回は低中性脂肪について取り上げました。低中性脂肪(目安は70mg/dL以下)を一言で表すと、エネルギー代謝不全といえるでしょう。症状としては、不安感や過緊張といった精神的症状やQOLの低下が見られます。そして、低血糖症や副腎疲労、甲状腺機能低下症を抱えている場合が非常に多いです。改善方法は、エネルギーを枯渇させないこと、ミトコンドリア機能を上げること、そしてエネルギーの無駄遣いを無くすこと、この3つです。特にエネルギーを浪費しやすい脳のケアは最重要課題と言えるかもしれません。栄養学的アプローチとともに、心理学的アプローチを施すことで脳のDMNの暴走を止められる可能性があります。ぜひ一度、中性脂肪の値を見直してみてください。