血液データをもっと深読みしていくのに役立つのが、生化学や細胞生物学などの関連知識です。今回は、赤血球に特化して、幅広く、さまざまな角度からの知識と、より深いデータの読み方をお伝えします。

1.赤血球に関するうんちく

1-1.赤血球の大きさと構造

赤血球の大きさは、直径約8㎛(マイクロメートル)、厚み約1.7㎛です。お米の長いほうは約5.2㎜(ミリメートル)なので赤血球はそこに5,200個ほど並べられます。

また、高さ・奥行き・横幅が1㎜の箱、つまり1㎣=1㎕(マイクロリットル)の箱に赤血球を詰め込むと、男性で420万~570万個、女性であれば380万~500万個ほどが入ります。これが、血液検査で基準となる数値です。

もし、赤血球が1円玉だとしたら、500万枚分、約5tなので、この箱の大きさはアジア象くらいになります。

このように、赤血球というのは、とにかく小さく、たくさんある、そして赤いという特徴があります。

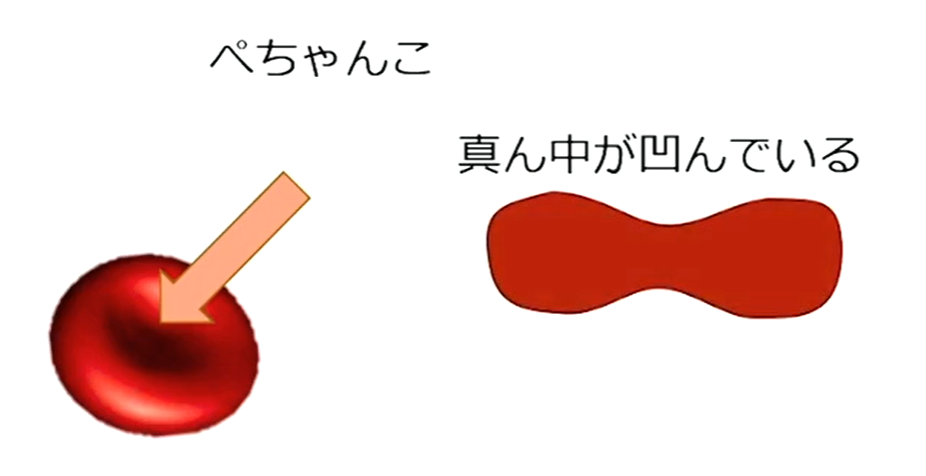

では、形はどうでしょうか。まず大きな特徴的は、ぺちゃんこ、真ん中が凹んでいるということです。この凹んでいるところを、central pallor(セントラル・ペイラー)といいます。「pallor」というのは、「青ざめている、顔色が悪い」という意味ですが、これは顕微鏡で見ると、真ん中の薄いところが光をよく通して、色が褪せて見えることに由来します。

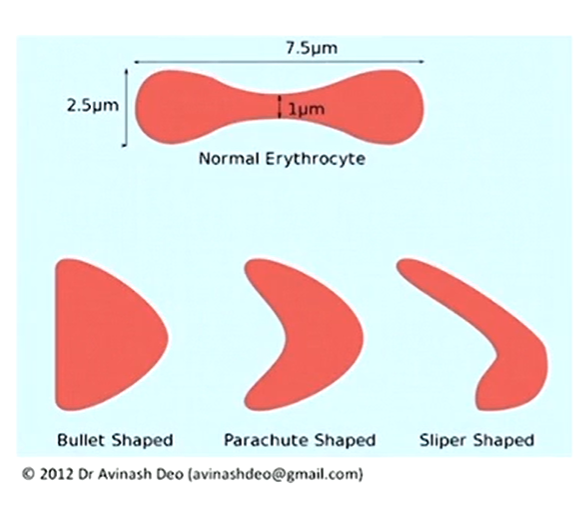

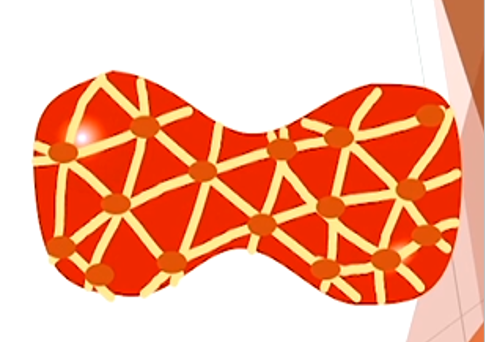

赤血球がこのような形をしているのは、細い血管の中でも通ることができるようにするためです。実は、毛細血管の一番細いところは太さ5㎛程しかなく、直径8㎛の赤血球より細いため、ギュッと曲がって通っていく。写真で見ると、クラゲのような形に曲がっているのがわかります(図1)。本来、赤血球は横から見ると、ダンベル型をしていますが、細い血管を通るときには、鉄砲の玉状、パラシュート状、スリッパ状などいろいろな形に変わって、全身に酸素を運んでいます(図2)。

赤血球が曲がって細い血管に入れるのは、その形と曲げやすさに理由があります。プルプルでなければいけません。

まず、赤血球というのは、中身に対して表面積がすごく大きくて、とても変形しやすい形をしています。この形は、ATPがしっかりあって初めて保つことができるもので、これが不足してくると最終的には球に近くなってしまいます。これは、同じ体積を包むのなら、球が一番表面積が少なくてすむからで、こうなると曲がることができません。

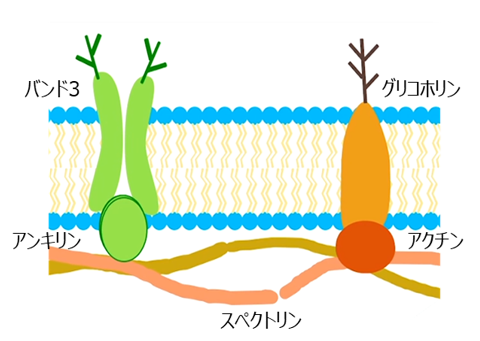

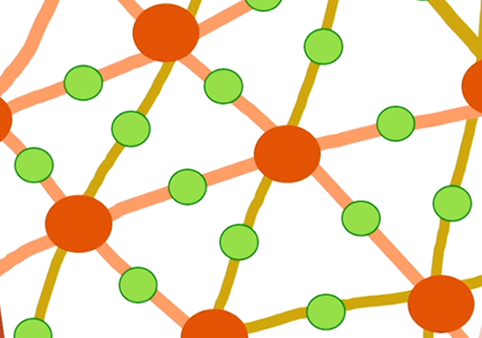

そして、赤血球がこの形を保つことができるのは、膜の構造によっています。 赤血球の膜、リン脂質のところには、バンド3とアンキリン、グリコホリンとアクチンというたんぱく質が浮いていて、その根元の丸いところの膜にスペクトリンという紐がついています(図3)。このスペクトリンは、上から見ると三角と三角をつなぎ合わせたようなネット状になっていて(図4)、これで赤血球の表面は囲まれています(図5)。例えると、みかんのネットのようなものと膜たんぱくで、この構造を維持しています。

赤血球には核とミトコンドリアがないので、嫌気性解糖によってATPをつくりだしています。

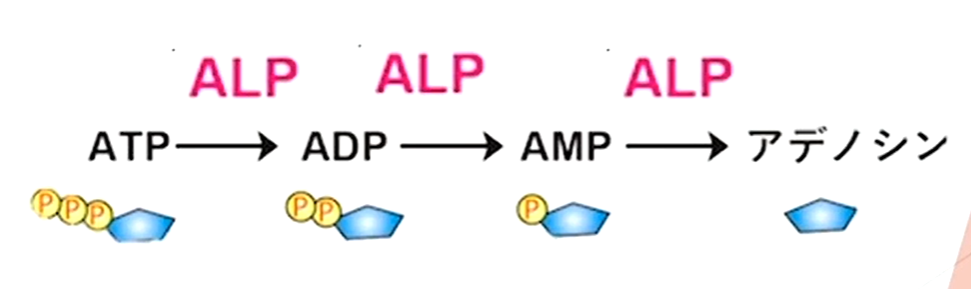

このATPは、リンを1つはずすことでADPに、さらにもう1つリンをはずすことでAMPに、最終的には全部リンが取れてアデノシンになります。リンをはずすときにエネルギーができるわけですが、この時に必要なのがALP(アルカリフォスファターゼ)という亜鉛を含む酵素です。

つまり、亜鉛がないとATPからエネルギーを取り出すことができないので、赤血球は苦しい思いをすることになります。

1-2.赤血球がつくられる場所

赤血球は、骨の中、その中にあるスカスカな部分、その隙間の中で作ります。

赤ちゃんのときには、指先や足の先の骨も含めて全身の骨で作っていますが、大人になると、頭蓋骨や肋骨、椎体、腸骨といった体の中心にある骨で作っています。

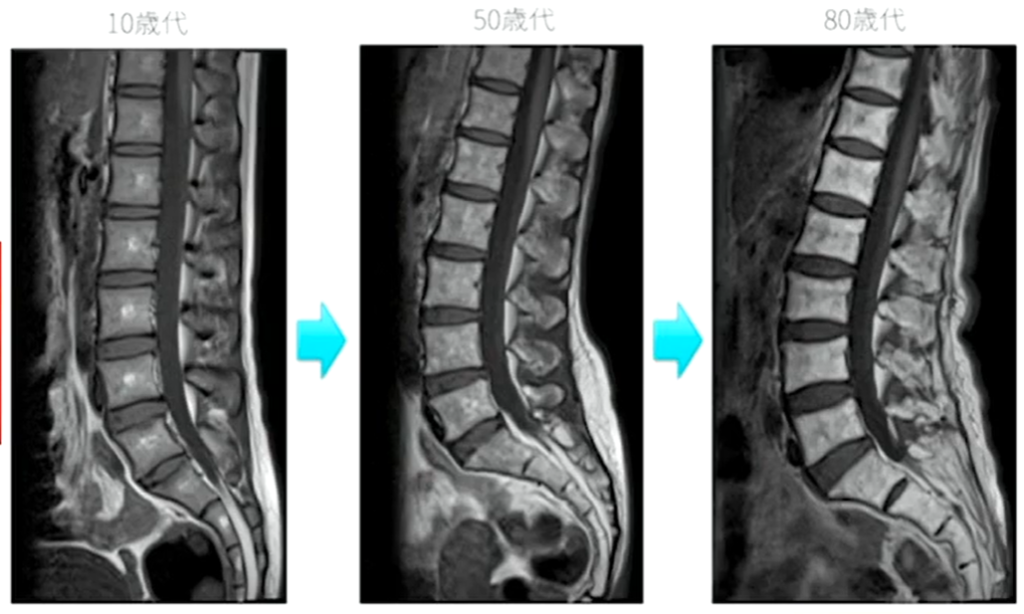

骨髄は、血をつくらなくなると、その部分が脂に変わります。これは、脂肪が白く映るタイプのMRIで撮った、10代、50代、80代の腰骨です。

10代の腰骨には白さがあまりありませんが、年を取ってくると徐々に白っぽくなっているのは、脂肪が増えているからです。なので、高齢者の骨髄が脂肪になるのは問題はありません。が、ある程度年齢のいった方の腰骨があまり脂肪化していないときには、ガンの転移などで別の細胞に置きかわっていたり、貧血でどんどん血を作らなければならかったりなど、異常が起きている可能性があります。

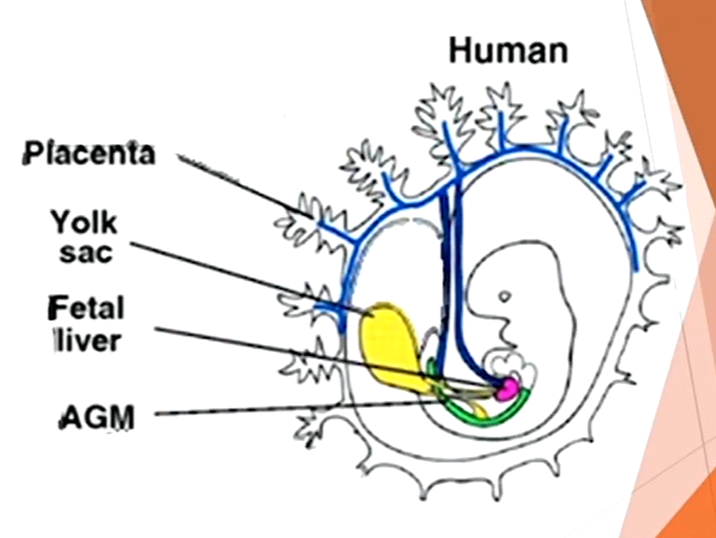

では、まだ胎児の頃は、どこで血を作っているでしょうか。 妊娠2週目くらいのときには、おへそから出ている黄色い膜の部分である卵黄嚢(Yolk sac、ヨークサック)で、血の素を作ります。しばらくすると、大動脈の周り-大動脈・性腺・中腎領域(緑の部分)で作り始めます。もう少しすると、肝臓(赤い部分)で作り始めます。これらは全て、中胚葉といわれるところ、内臓をつくる部分です。

1-3.赤血球はどのようにつくられるか

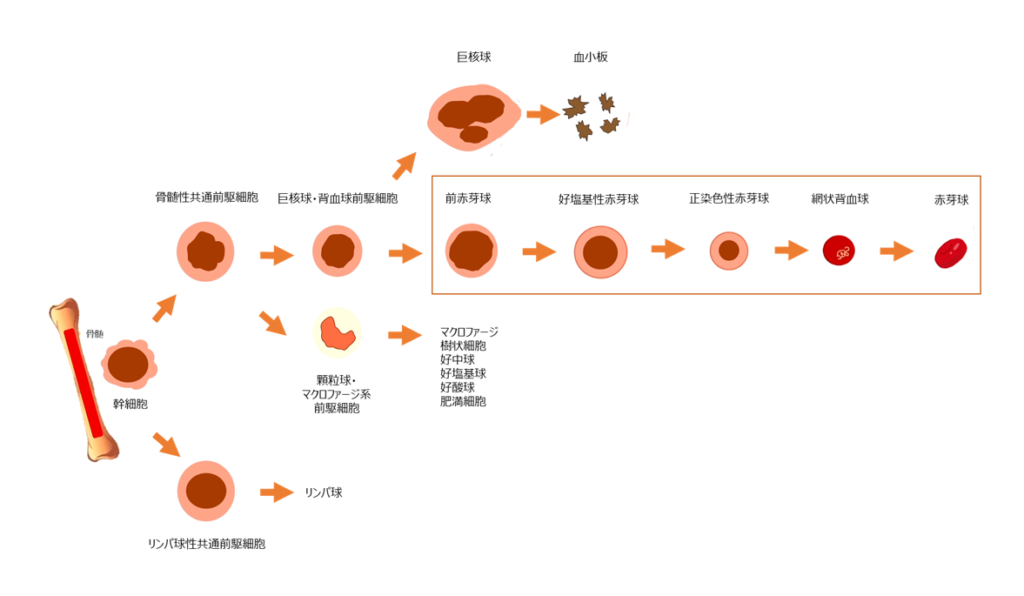

赤血球のおおもとは、骨髄の中にあって、まだ何になるかが決まっていない「幹細胞」という細胞です。

この幹細胞は、図のように様々なものに変化していきますが、これを「分化」と呼びます。また、幹細胞が増殖するためには、亜鉛のついた「ジンクフィンガー」という酵素が必要です。

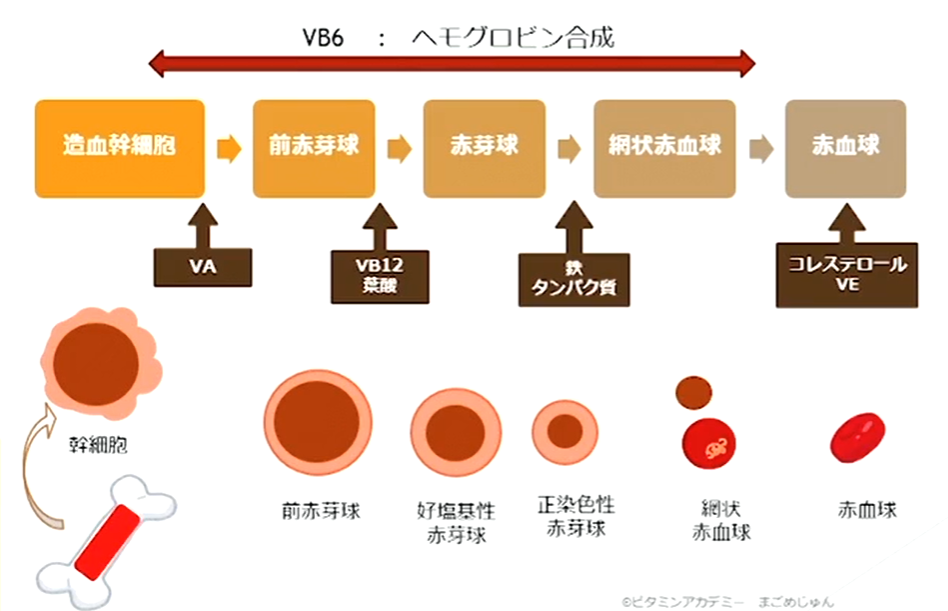

赤血球は、図の中で赤く囲まれた四角の一番左にある「前赤芽球」というものが成熟してできます。前赤芽球は、次に「赤芽球」に変化しますが、この段階ではまだ核とミトコンドリアを持っています。この後、この核を外に出す「脱核」というプロセスを踏んで、「網状赤血球」になり、最終的に「赤血球」へと変化します。

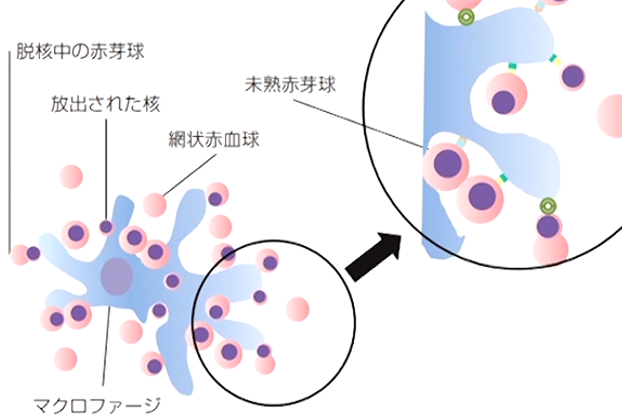

未熟な赤血球ともいえる赤芽球の段階では、脇に必ずマクロファージがいて、以下のようなことをしてくれています。

- ヘム鉄合成に必要な鉄を補給する

- どこかに流れていかないよう固定する

- 分化増殖を助ける

- 脱核した際に、外に出した核を貪食する

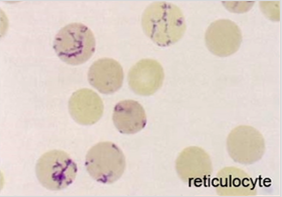

次の段階である「網状赤血球」は、脱核した跡が網目のように見えることからこの名前がついています。このときに内部に残っているミトコンドリアとリボソーム、小胞体はやがて消えていきますが、その消えていくギリギリまでのとても短い間もヘモグロビンを合成します。赤血球の約10~30%は、脱核してから作られるそうです。残った細胞内の小器官はオートファジーで処理されます。

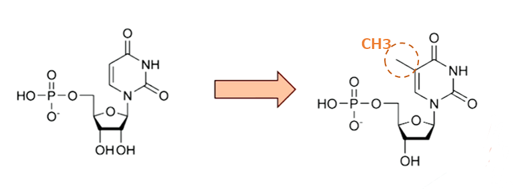

赤血球ができるまでの一連の成熟の過程では、核の成熟、DNAの合成が起こっています。DNAは、ウリジン-リン酸がチミジン-リン酸になり、さらに変化が進むことで作られます。

このウリジン-リン酸とチミジン-リン酸はとても似ているのですが、一ヵ所だけ違う部分があります。それが、CH3の部分です。ちなみに、ウリジン-リン酸の一部はウラシル、チミジン-リン酸の一部はチミンでできています。

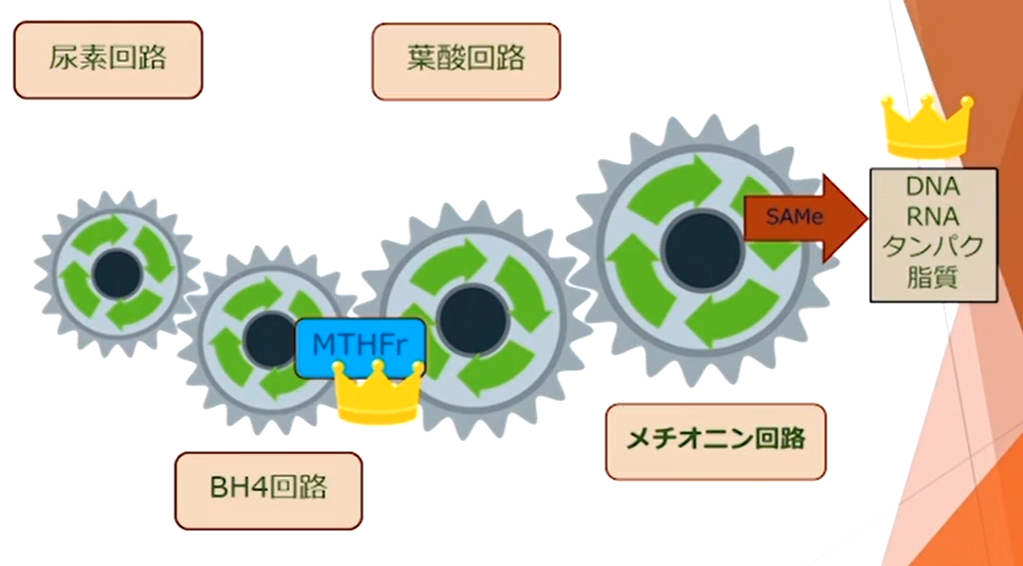

ウラシルとチミン、この2つの違いは、メチル基がついているかいないか。なので、尿有機酸検査ではこれを利用して、ウラシルとチミンの量の比較をメチレーションの指標にします。ウラシルが多くチミンが少ないときは、メチル基がうまくつつけられていない、メチレーション経路がうまくいていないということになります。

メチレーション回路で葉酸やB12が足りないと、SAMeにメチル基が渡せないため、DNAやRNAをつくることができません。そうなると、赤芽球は成熟することができないまま、核や細胞そのもの中途半端にが大きくなってから脱核した大球性の赤血球、MCV(平均赤血球容積)の大きな赤血球になります。これは正常な赤血球より大きいため、細い血管を通ることができません。細胞というのは育つと大きくなるように思いますが、赤血球の場合はその逆で、成熟すると小さくコンパクトになっていきます。

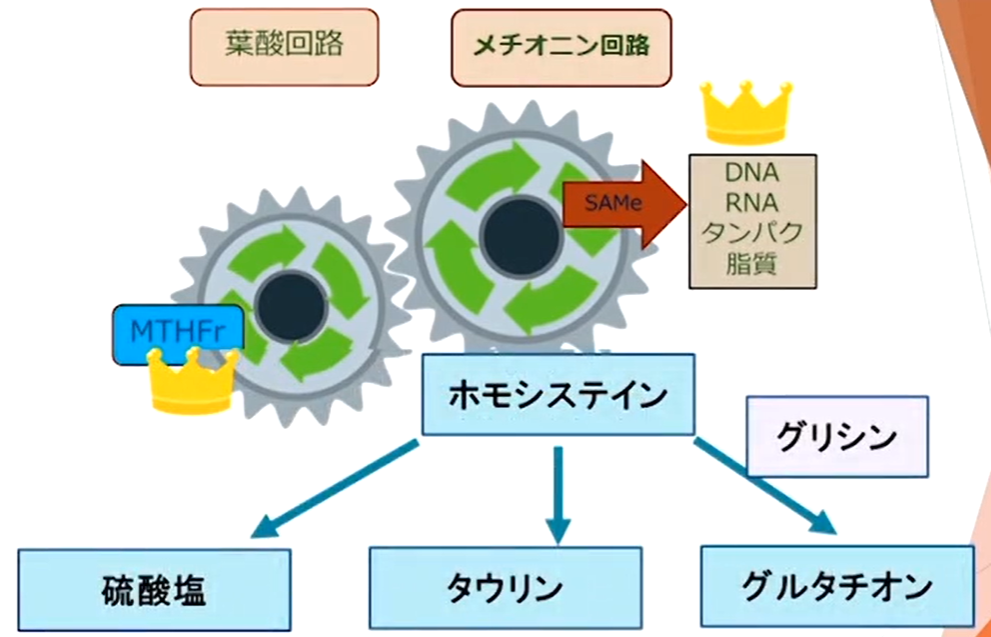

メチレーション回路の端にあるメチオニン回路には、SAMeを作ってメチル基をいろいろなものに渡す以外に、もう1つの役割があります。それが、ホモシステインを作ることです。ホモシステインからは、解毒の役割を果たす「硫酸塩」「タウリン」「グルタチオン」、そして一部「グリシン」を作っています。この経路のことを、「硫黄移動経路」と呼びます。

赤血球が大球性でMCVが大きいときは、葉酸とビタミンB12が足りないことが多いですから、メチレーション回路をうまく回せず、重金属、薬物、化学物質の解毒もできていないということが間接的にわかります。このような人の場合、どちらかというとお化粧をしていない、香水をつけていない、柔軟剤などの香りの強いものを使っていない、自然派食品が好き、菜食主義だったりするという傾向がありますが、これは解毒ができていない結果としてそうなっているかもしれない…と考えるのもありと思います。

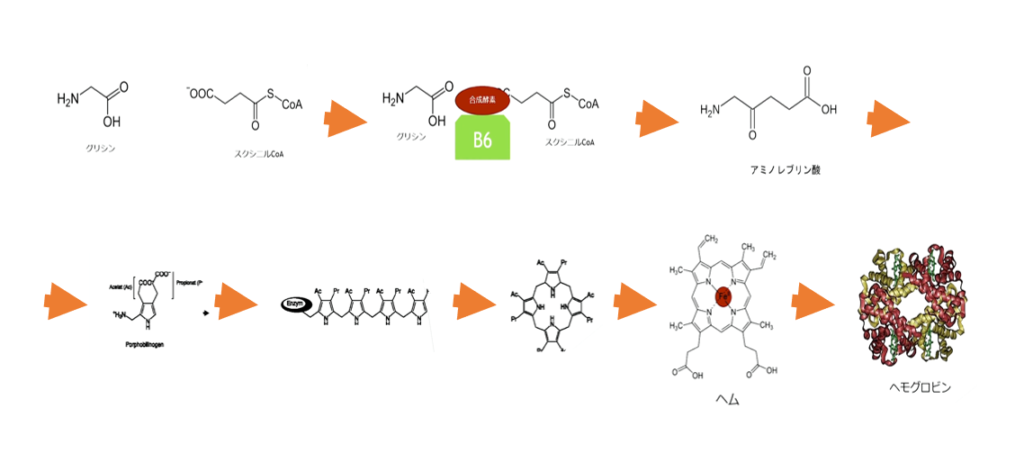

赤血球は、核のある状態の時、ヘモグロビン合成をしています。

そのプロセスは、

- グリシンとスクシニルCoAが、ビタミンB6で活性化する合成酵素によって、アミノレブリン酸に変わる

- アミノレブリン酸が、次々と形を変えていく

- 最終的にはヘムに変化し、真ん中に鉄が入る。

- これが4つ重なって、ヘモグロビンになる

というものです。

つまり、ヘモグロビン合成では、鉄とビタミンB6が必要ということになります。

骨髄から赤血球になる分化では、DNAにあるプロモーターというスイッチが必要になります。このプロモータ―には、レチノイン酸とレチノールのレセプターがついています。この2つはどちらもビタミンAの仲間で、ヤツメウナギやレバー、ニンジン(カロテンが変化する)の中に多く含まれています。

ヤツメウナギの肝の脂の薬は、日本で普通に買えるビタミンAの薬として重宝します。ただし、パラベンが入っているので、解毒ができないタイプにはあまりお勧めできませんし、ミセル化していないため、脂溶性ビタミンの吸収が悪い人には効率が悪いかもしれません。

レチノールはサプリとして使います。ミセル化している便利なものも販売されていますが、普通にカプセルで売られているものはミセル化していないので、胆汁がしっかり出ない場合は効率が落ちます。レチノールは、過剰に摂っても遺伝子に悪さはしません。

レチノイン酸は、活性型のビタミンAです。体の中では、必要な量だけレチノールがレチノイン酸に変わっています。レチノイン酸には「ベサノイド」という急性全骨髄性白血病の薬がありますが、サプリメントはありません。その理由、は遺伝子がどんどん発現してしまうためです。

このあたりのことについては、『脂溶性ビタミンをホルモンとして使う』の動画にありますので、ぜひそちらを見ていただけたらと思います。

1-4.いろいろな生き物の赤血球

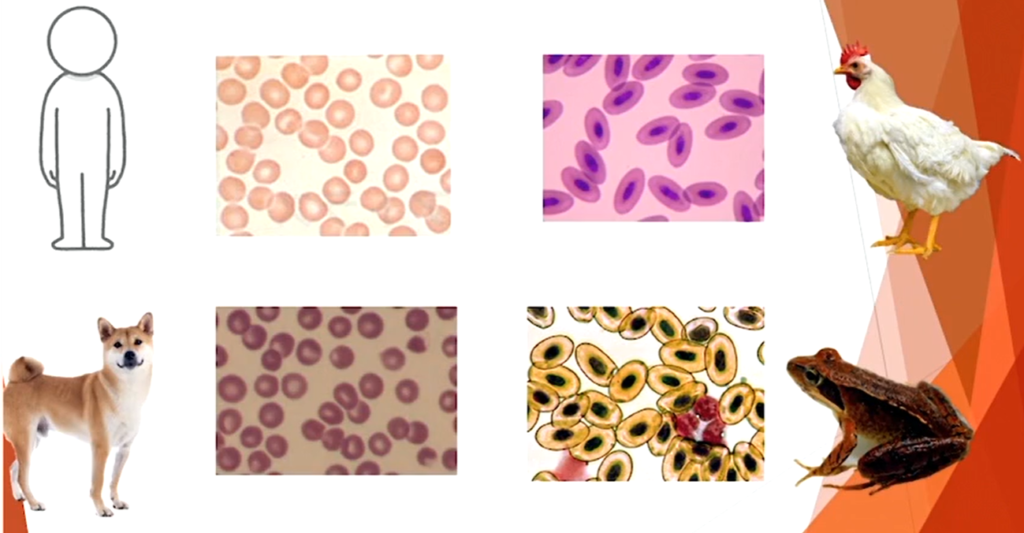

- 犬

図の左下は、犬の赤血球ですが、人間のものと見た目がほとんど同じです。哺乳類の場合、大抵みんなドーナツ型で真ん中が薄くなっています。 - ニワトリ

図の右上、ニワトリのものになると、犬や人間と違って、楕円形で、真ん中に核があります。鳥から作ったヘム鉄の効率が悪いといわれる理由は、核によってヘモグロビンの割合が少なくなるためです。 - カエル

その下のカエルの赤血球も核があって、鳥に似ています。

- 恐竜

恐竜の化石からは、赤芽球のようなものの中に核があることがわかったとそうです。どちらかというとエミューに近い構造だったことから、恐竜はどうやら鳥に近いらしいということがわかっています。 - 魚

魚の中には、ヘモグロビンも、赤血球も、赤い血をもっていないコオリウオという種類がいます。そのエラは真っ白で透き通っています。こうなったのは、この魚が住む南極の海にはたくさんの酸素が溶け込んでいること、さらにこの魚の代謝が寒さで低下していて、たくさんの酸素を必要としないことがあるといわれています。 - 虫

虫の場合は赤血球はなく、気門から取りこまれた酸素は別のルートで運んでいます。 - 環形動物

ゴカイ、イソメといった釣り餌に使う環形動物の場合、血の中に赤血球はなく、ヘモグロビンだけが泳いでいます。赤血球がないということは、その膜についている抗原がないということなので、血液型がないとうことになります。

1-5.溶血

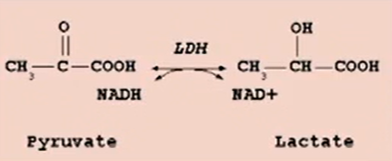

赤血球には、カリウム、LDH(乳酸脱水素酵素)がたくさん入っています。その他、AST、ALT鉄、葉酸なども入っています。

普通の血液、血漿と較べると、

- カリウム 22.7倍

- LDH 200倍

- AST 80倍

- ALT 15倍

- 鉄 97倍

ですから、溶血すると、これらの数値が全部が上がります。ASTとALTとの比較では、ASTのほうが上がりやすくなります。

体の中で溶血が起こるケースは、血管の中を赤血球がうまく通ることができずに壊れてしまったときです。ぶつけてアザができたときや、マラソン格闘技などで足裏に力がかかってしまったときでなどは、溶血しやすくなります。

そして、赤血球の膜はリン脂質の二重膜なので、活性酸素がやってくると壊れやすくなります。それに対応できるように、細胞膜の中にはビタミンEが必ずあって、これが先に酸化することで脂質を過酸化物から守っていますが、ビタミンEが不足していると細胞膜はとても弱くなるので、溶血するような人はビタミンEの補給が大事になってきます。

その他、採血時やその後の血液保管の状況によっても、溶血が起こることがあります。

- 皮膚消毒液が乾かないうちに針の穿刺を行って、アルコールなどが入ってしまったとき

- 赤血球が壊れやすいような細い血管で、無理やり採血をしたとき

- 細い針(23Gより細いもの)で、採血をしたとき

- 採血の際に、注射器の内筒を無理やり引っ張ったとき

- 真空管での採血の際に、規定量の採血ができなったときや、途中で中断したとき

(スピッツ*の中が陰圧になっているため、赤血球が外側に引っ張られやすく、壊れやすい) - 採血済みの血液を別の試験官に分ける際に、強い圧をかけたとき

- スピッツの中で血液を試薬と混ぜる際に、混ぜ過ぎてしまったとき

- 採決後の保管で、温度管理に失敗したとき

- 採決後の保管時間が、長かった時

(赤血球寿命の120日近くで、壊れやすくなっている状態のものもたくさんある)

ちなみに、保存した赤血球を置いておくと、カリウム値がどんどん上がってくるので、輸血に使うときには、注意が必要です。また、採血後も赤血球はまだ生きていて、周りにあるグルコースをどんどんとりこんでいくので、保存が長すぎる場合は、グルコースや血糖値が低めに出ることがあります。

*スピッツ:採血した血液を入れる試験管。中には検査のための試薬が入っている。

2.血液データ、こっそり帳の見方~赤血球に関する項目

今までのうんちくをベースに、こっそり帳を見ていきたいと思います。

2-1.赤血球数

| 白血球 | 5000 | 免疫 | |

| 赤血球 | 450 | 酸素運搬 | |

| 血小板 | 20 | 止血 炎症で上昇 |

赤血球数の目安は、450です。

スポーツ選手の場合はこれより多く必要です。

女性の赤血球数目安が少なめに見積もられているのは、月経があるためですが、少なくてよいのではなく、少なくなってしまうから補給しなくてはならないと考えてください。

これがとても多いときには、脱水を一番初めに考える必要があります。水分が少なければ、採血した血液の中の赤血球の割合が多くなるからです。

水分をとっているにも関わらず多い場合は、低酸素状態になっていたり、造血スイッチが入りすぎていることなどがあるので、必ず病院に紹介してください。

多くはの場合は、赤血球が少ないパターンで、鉄欠乏貧血によるものが、女性の場合は出血が多くて鉄欠乏になっているパターンが多いです。こういった場合、医者のほとんどは無条件で鉄を出しますが、鉄を運ぶためには、胃酸がきちんと出ている、ビタミンAが足りている必要があります。

また、腸内の悪玉菌がバイオフィルムを作っていて、そこにどんどん鉄を取られているかもしれないですし、感染症や炎症の影響で鉄を取り入れたくないと体がストッパーをかけていることもあります。なので、赤血球数が少ないからという理由だけで、鉄を入れるのは気をつけてください。

赤血球と血小板は同じものからできているので、両方が増えている、もしくは減っている場合には、骨髄の中の病気の可能性があります。

赤血球数だけでなく、白血球数も、血小板も下がっている場合には、骨髄全体の異形成や線維化などがあって、骨を作ることができないといったような場合もありますが、DNAをつくることができていない、つまりB12、葉酸の不足があるかもしれません。

また、たんぱく質不足のときにも、同じように全部の数値が下がる傾向があります。

2-2.MCV(平均赤血球容積)、MCH(平均背血球Hb量)、MCHC(平均背血球Hb濃度)

| MCV 平均赤血球容積 MCV=(Ht/RBC)×1000 | 90 | 赤血球の大きさ V=volume 葉酸 B12 ↑ 鉄欠乏 ↓ |

| MCH 平均赤血球Hb量 MCH=(Hb/RBC)×1000 | 31 | 赤血球内ヘモグロビン量 |

| MCHC 平均赤血球Hb濃度 MCHC=(Hb/Ht)×100 | 31 | 赤血球内ヘモグロビン率% |

特に注目してほしいのはMCV。「V」はボリュームなので、赤血球の大きさになります。

この数値が大きくなるのは、葉酸とB12が不足しているときです。これには、B12の抗体ができて、B12が使えないということもあります。胃酸が出ていないためにB12の吸収がうまくいかないときに起こります。胃酸が出ないのは、ストレスがかかっているとき、粘膜が荒れているとき、ピロリ菌がいるとき、自律神経として交感神経優位になっているときなどです。

B12は基本的に動物性のたんぱく質に含まれているので、食べているものを確認してください。菜食主義に走りすぎるとB12不足になることがあるため、ヴィーガンの方はB12のサプリメントを摂っていることがほとんどです。

このB12は肝臓の中で保存されるので、胃が全部止まっている、もしくは胃を切除した状態であってもすぐにはなくなりませんが、5年くらい経過するとそれががなくなってくるので、徐々に赤血球が大きくなっていきます。

その逆に、鉄欠乏の場合は、MCVが小さくなりますが、これは骨髄が赤血球の大きさを小さくしてなんとか賄おうとするためです。

MCHは、赤血球内のヘモグロビンの量です。これが少ないときには、基本的に鉄不足を考えます。

赤血球合成に必要な栄養素には、以下のようなものがあります。

- ビタミンB6

ヘモグロビン合成に必要です。B6が足りているかどうかは、AST、ALTを見ます。ビタミンB群の仲間であるこれが不足している場合には、お腹の中の悪玉菌が多いことがあるので、確認してください。 - ビタミンA

造血幹細胞から分化するときに、たくさん必要になります。これが使えるようになるには胆汁が、胆汁を作るためにはコレステロールが必要になります。

コレステロールは、脂質とたんぱく質でできているので、たんぱく質不足があればこの数値が下がりす。また、コレステロールがとても多い場合には、甲状腺機能の低下があるかもしれません。この低下があるとコレステロールを使うことができないので、見た目の数値はあっても、胆汁が作れていないということがあります。 - ビタミンB12、葉酸

DNAの合成に必要です。 - 鉄

ヘモグロビン合成に必要です。 - たんぱく質

血は細胞で、細胞はたんぱく質でできています。。 - コレステロール

細胞膜をつくるために必要です。 - ビタミンE

コレステロールとリン脂質の膜を酸化させないために必要です。

もし、赤血球がうまくできていないときには、鉄だけを考えるのはもったいないので、ぜひ他のデータも見て検討してみてください。

2-3.AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)、ALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)

| AST アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | 20 | 肝臓 心臓 筋肉の障害 ↑ B6不足 ↓ |

| ALT アラニンアミノトランスフェラーゼ | 20 | 肝臓の障害 ↑ B6不足 ↓ |

貧血とは関係ないと見過ごしてしまうこともあると思いますが、B6に関係あるので、鉄が足りないときはここもサッと見てください。鉄を補充しても数値が上がってこない場合には、B6不足のことがあります。ただし、肝臓の障害で、数値が上がってきますので要注意です。

2-4.ALP(アルカリフォスファターゼ)、LD(乳酸脱水素酵素)

| ALP IFCC アルカリフォスファターゼ リン酸の結合を切る酵素 | 180 | 造骨 ↑ Zn Ca Mg 小児は高値(~1000) | ALP1,2 – 肝臓 ALP3 – 骨 ALP4 – 胎盤、悪性腫瘍の一部 ALP5 – 小腸 ALP6 – 肝臓、骨に由来 | ||

| LD 乳酸デヒドロゲナーゼ 乳酸脱水素酵素 | 180 | ナイアシン ↓ 溶血 ↑ 臓器の損傷 ↑ |  |

亜鉛でできているALPが足りないときには、エネルギーをうまく作れず、赤血球がドーナツ型にならないので、ちょっとしたことで破れやすくなってくることがあります。そもそもATPを作れずエネルギーが作れないと、細胞分裂もできません。亜鉛不足はATPともリンクしているので、いろいろな症状が出てきます。ALPが低ければ何もできないと思ってください。

LDは、乳酸をエネルギーに変える物質です。嫌気性解糖をしている赤血球にたくさん入っているので溶血した場合に、数値が上がります。

2-5.総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール

| 総コレステロール | 220 | LDL+HDL+TG/5 |

| LDLコレステロール | 100 | 甲状腺機能、たんぱく質 |

| HDLコレステロール | 70 | 40以下は動脈硬化リスト |

| 中性脂肪 | 100 | 食事 甲状腺 交感神経 |

コレステロールは細胞の膜をつくるので、この数値が低いときには細胞膜の脆弱性が出てきます。

胆汁の材料にもなるので、少なすぎる場合には、間接的にビタミンAの吸収ができなくなり、細胞分裂がうまくいかなくなるかもしれません。

その他、コルチゾール、性ホルモン、ビタミンD、コエンザイムQ10の素になります。

コルチゾールがたくさん作られる高ストレス状態では、コルチゾールスティール症候群といってそれ以外のものがつくられにくくなるので、性欲がなくなり、胆汁も出ず、まわりまわって貧血の原因にもなってくることがあります。

2-6.グルコース、HbA1c、グリコアルブミン、1.5-AG、インスリン

| グルコース | 100 | 空腹時血糖 |

| HbA1c | 5 | 過去1~2ヶ月の血糖の状態 5.6以上で糖尿病状態を疑う |

| グリコアルブミン | 14.5 | 過去2~3週間の血糖の平均値 |

| 1.5-AG | 14~ | 低いときは食後高血糖を疑う |

| インスリン | 2~3 |

血糖値の調節に関わる項目です。

これと赤血球は直接は関係ないように感じますが、この数値が非常に悪いのは高血糖のときで、腎臓の細い血管がどんどん障害され、腎臓が壊れていきます。 この腎臓の細い尿細管のそばからは、エリスロポエチンというホルモンが分泌されていて、巨核球・赤血球系前駆細胞を増やす働きがあるので、最終的に赤血球が増えます。こうなると酸素をたくさん運べるので、運動能力がぐんと上がる。つまり、スポーツ選手がとても使いたいものなのですが、打ちすぎると体を壊すため、今はドーピングの対象になっています。腎不全の方は、エリスロポエチンの注射を使います。

2-7.尿素窒素とクレアチン

| 尿素窒素 | 12~ | 蛋白摂取量 蛋白異化 消化不良 消化管出血 |

| クレアチニン | 男性 0.5~1.1㎎/dl 女性 0.4~0.8㎎/dl | 腎臓機能 筋肉量 メチル化によって作られる |

これらの数値がとても高くて、腎臓の調子が悪い、さらに貧血がある場合には、腎性貧血の可能性があります。腎臓が悪いと、鉄やたんぱく質をどれだけ入れてもエリスロポエチンが上がってこないので、別途注射する必要があります。

クレアチンはメチル化によって作られますし、筋肉量によっても変わってきます。

両方とも、たんぱく質量を反映していますから、低すぎる場合は、たんぱく質不足で血が作れなくなります。

2-8.フェリチン

| フェリチン | 20~ | 鉄不足 脂肪肝 炎症 腫瘍性病変 |

貧血を見る項目です。

鉄が不足しすぎていれば、当然、血は作れません。血の中の鉄が酸素を運びますから、これが一番大事になります。

フェリチンが高いときには、鉄が多いというだけでなく炎症があると考えます。その逆に、低すぎるときというのは鉄がなくなっている状態なのですが、なぜなくなっているのかまでをきちんとチェックしてください。

ただし、低すぎるときには、甲状腺機能もすでに低下していて、酸素もうまく使えない状態なので、鉄を取りに行くエネルギーそのものがないことがあります。そういう場合には、焦らずにじっくり鉄を増やしていってください。そのときは、お腹の中に悪玉菌がいないか、便通があるかといったお腹のメンテナンスと一緒に進めていってもらえるといいと思います。

2-9.ペプシノーゲン1、PG1/PG2比、ナトリウムNa、クロールCl

| ペプシノーゲン1 | 70 | 胃酸分泌を間接的に反映 少なくとも50 高いときは炎症も考慮 |

| PG1/PG2比 | <3 | 3以下は萎縮性胃炎 |

| ナトリウムNa | 140 | Cl(クロール)とのバランス |

| クロールCl | 108 | 胃酸の材料 |

胃の状態はとても大事です。ペプシノーゲン1は胃酸分泌を間接的に反映していますので、これがとても低いときには、たんぱく質が足りない、B12が吸収できない、鉄が吸収できないということになります。亜鉛の吸収もできなくなります。

2-10.間接ビリルビン、尿酸、血清鉄、遊離脂肪酸

| 関節ビリルビン | 0.6 | ↑ 細胞膜の脆弱化、機械適刺激 |

| 尿酸 | 4~ | ↓ 抗酸化力ダウン・ATP↓ ↑ 痛風 活性酸素対策 果糖 |

| 血清鉄 | 100 | ↑ で酸化ストレスが発生 |

| 遊離脂肪酸 | 0.6 | 脂質・糖代謝を反映 ↑ 交感神経亢進 ↓ インスリン βブロッカーなど |

これらは、酸化ストレスや抗酸化力をみる項目ですが、間接的に赤血球と関係があります。 間接ビリルビンは、血管の中で赤血球が壊れてしまったときに上がります。細胞膜が弱くなっている、物理的な刺激で赤血球が壊れているなどの原因があるかもしれません。