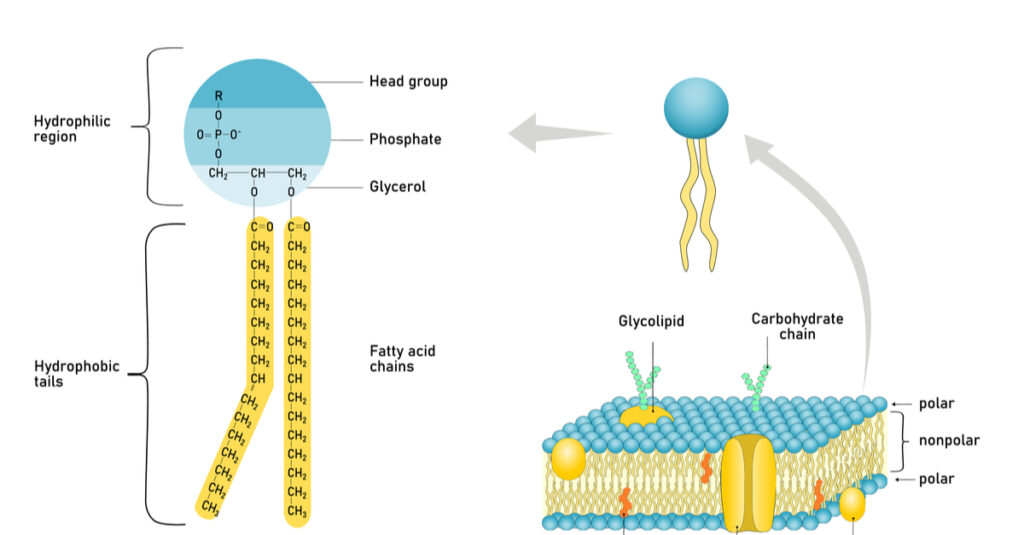

脂肪といえば、普通は中性脂肪を連想しますね。中性脂肪はグリセロールに脂肪酸が3つくっついたものです。リン脂質は、脂肪酸が2つで、中性脂肪にあったもう一つの脂肪酸の代わりに、コリンがくっついたものです。脂肪酸の方が脂溶性で油に溶け、コリンの方が親水性で水に溶けます。

細胞膜の構造

細胞膜はリン脂質が集まって2層構造をなしています。これはリン脂質の図です。グリセロールに脂肪酸2つとコリンがついています。これがたくさん集まって、細胞膜を形成しています。油に溶けやすいところ同士、しっぽ同士がくっついて2重層になっているので、内側と外側は親水性になっています。血液や細胞内の水分がうまく入るようになっていますが、中は油なので、いろんなものが通らないようになっています。特別なものしか通しません。それが細胞膜です。

細胞膜の3つの働き

細胞膜の働きは「隔てる」「流動性を保つ」「生理活性物質を作る」の3つです。ひとつずつ、詳しくみていきましょう。

その1.隔てる

まずひとつは、隔てる壁の役割です。細胞というのは選択的透過性を持っています。限られたものだけを通して、他は通さないということです。例えば、カルシウムの濃度差は細胞の外と内では10000:1なんです。細胞の外に10000あれば、細胞内には1しかないんです。極端な濃度差ですね。ATPを使って、細胞の中から外にポンプで組みだしているんです。体内のATPの多くは、カルシウムをくみ出すことに使われています。何故そんなところに大事なエネルギーを使うかというと、カルシウムの濃度差を保つことが生命にとってとても大事だからです。

普段はカルシウムの濃度差を10000:1に保っておいて、何かしら刺激があった時に、カルシウムが外から中に一気に入ってきます。これによって心臓が動いたり、インスリンが分泌されたり、神経が伝達されたりします。人間はカルシウムをスイッチとして使っているので、カルシウムの濃度差がスイッチの敏感さにつながっています。ですから、この敏感さを保つために、カルシウムをどんどんくみ上げないといけません。

もしこのATPがなくなって、ポンプ機能が弱ってくると、10000:1が保てず、1000:1くらいになってしまったりして、スイッチが鈍感になっていきます。するとインスリンがうまく分泌できなかったり、神経伝達物質がうまく働かなかったりします。だから、ここは鍵になるところです。

ミネラルは細胞膜を通過しにくい

ミネラルは水溶性です。ミネラルを体内に吸収させようと思ったら、まず腸の粘膜の細胞の中に入れ込むことが必要です。細胞の外から中に入らないといけないんですが、細胞膜で隔てられているので簡単に入ることができません。しかし、イオン化すると入ります。イオンチャンネルという穴があるんです。ですから、ミネラルはイオン化させなければなりません。そのためには胃酸が必須です。胃酸が出ていない人はミネラルをイオン化しにくいため、ミネラルを吸収できません。

ミネラルを体内に吸収させるもうひとつの方法は、キレートすることです。キレート、というのはアミノ酸で挟み込む方法です。ミネラルは、アミノ酸で挟み込まれると、アミノ酸の入り口を通して細胞内に入り込むことができます。アミノ酸で挟み込んだミネラルのことをキレートミネラルといい、サプリメントとしてたくさん発売されています。日本では食品のキレート加工が認められていないので、日本製のキレートサプリメントはありません。外国産のものを使うことになります。

脂溶性ビタミンは細胞膜を通過する

それに比べて、脂溶性ビタミンは脂である細胞膜を自由に通過できます。遺伝子の発現には、栄養が核に働きかけることが関係してきます。脂溶性のビタミンAやビタミンDは、摂取したらそのまま細胞の核に働きかけて遺伝子の発現に直接関与するので、作用がとても強力です。脂溶性ビタミンは非常によく効きますが、胆汁がしっかり出ていることが条件です。

これはステロイドホルモンの働きとまったく同じです。ステロイドホルモンとは、コルチゾールです。ステロイドがなぜあんなに強力かというと、細胞膜を通り抜けて核に直接働きかけるからです。

細胞膜の働きその2.流動性

細胞膜は、その柔らかく流動性が高いことを通じて、神経伝達したり、ホルモンの分泌に関わったりしています。流動性が高いというのは、形を自由に変えられるということです。

リン脂質は不飽和脂肪酸が入っています。不飽和脂肪酸は結合部分が飽和していない脂肪酸のことです。二重結合がある脂肪酸のことです。二重結合があるとそこが可動性が高くなるので、柔らかくなって、流動性が高まりますから、何にでも形を変えることができるようになります。

・リン脂質の不飽和脂肪酸濃度が高いほうが幕の流動性が高まる

・脳神経の形成は4才までに80% ⇒ 乳児によい油を!

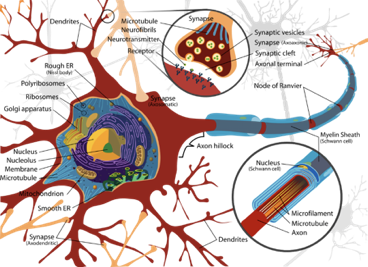

例えば脳神経細胞です。樹状突起によって、たくさんつながっています。この樹状突起も、すべて細胞の膜でできています。不飽和脂肪酸がたくさん入っているからです。

マグロの目玉を食べると頭が良くなると言ったりしますね。マグロの目玉にはDHAがたくさん入っているからです。DHAは特に脳への移行性が高いので、脳の脂の原料になります。しかもDHAは二重結合が6個もあります。(EPAは5個です。)非常に柔らかいので、神経細胞の樹状突起の維持に役に立ちます。赤ちゃんが飲んだら頭が良くなるし、ご老人が飲めば、痴呆防止の役に立ちます。

この逆の働きをするのがトランス脂肪酸です。最も固い油です。流動性が極めて乏しいうえに、脳にどんどん吸収されます。脳は細胞膜の塊みたいなものですから、最も影響を受けます。特に子供の場合は、脳の発達が4歳までに80%できてしまいます。人間の体は25歳くらいまでゆっくり成長しますが、脳は早いんです。ですから、子供の時にトランス脂肪酸を与えたら絶対ダメなんです。すべて脳にいってしまいますから。何を摂るかより、何を摂らないかを先に考えなければなりません。リン脂質の不飽和脂肪酸濃度が高い方が、膜の流動性が高まって、頭が良くなっていくということです。

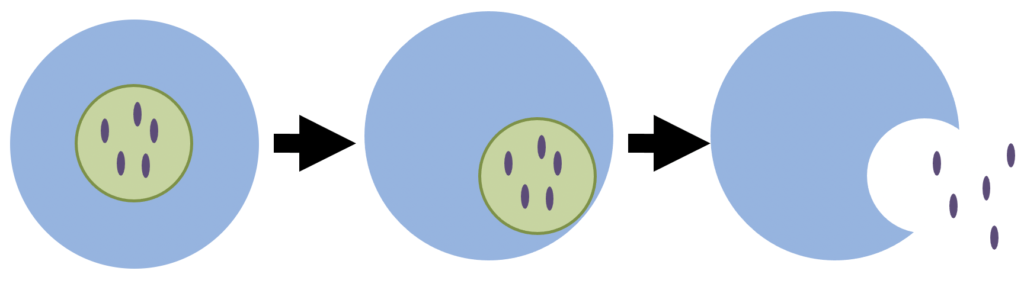

エキソサイトーシス

細胞はどうやって細胞内環境の中で神経伝達物質やヒスタミン等の細胞外環境適応物質を作るのか。答えは、細胞の内側にさらに膜を隔てて、細胞外環境を確保するということです。膜と膜をくっつければ、簡単に分泌することができます。逆に、受容体をくっつければ簡単に取り込むことができます。これがエキスサイトーシスです。不飽和脂肪酸が少なくて膜が固いと、この出し入れがうまくいかないんです。

細胞膜の働き3.プロスタグランジン

細胞膜の一部がちぎれて生理活性物質になり、炎症や血栓に関わっています。プロスタグランジンといいます。炎症を止めるのは、炎症の部位を治療します。しかし細胞レベルで言えば、細胞の部分の脂肪酸の組成を変えるということです。魚の脂を摂れ、ということです。それが細胞レベルで炎症を止めることになります。

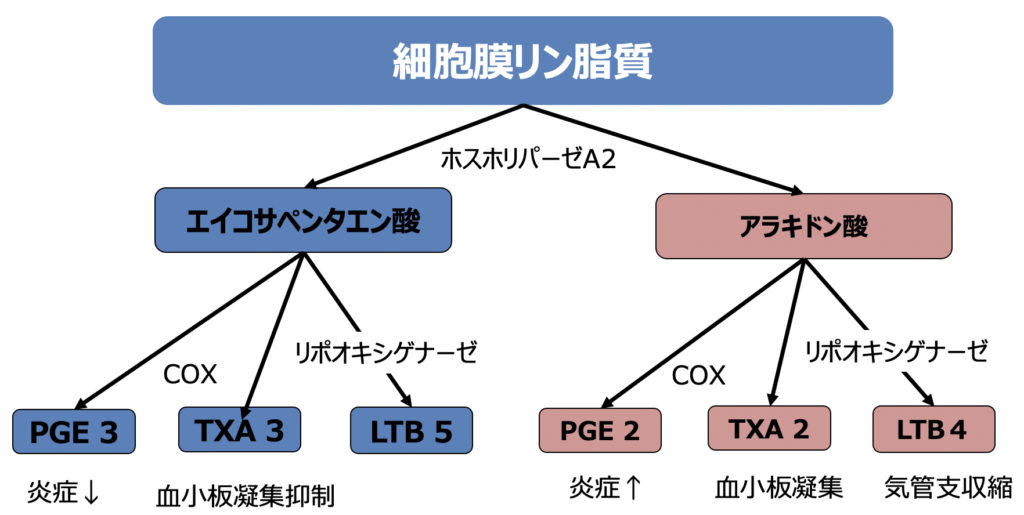

細胞の膜というのは、ホスホリパーゼA2の刺激によってちぎれて、生理活性物質になります。肉の脂、アラキドン酸の場合はプロスタグランジンE2、トロンボキサンA2、すなわち炎症を起こすプロスタグランジンという物質ができます。魚に多いEPAの場合は炎症を抑えるプロスタグランジンE2というものができます。ですから、細胞の膜の不飽和脂肪酸の組成が、炎症体質かそうでないかを決めるんです。

ふだん肉の脂を食べている人は、アラキドン酸が多い膜になりやすいので、刺激があった場合は炎症を起こすプロスタグランジンが出ます。魚の脂をたくさん食べる人は炎症を抑えるプロスタグランジンが出ます。この炎症を起こしやすいか起こしにくいかという比率のことを、EPA/AA比率といいます。AAは、アラキドン酸(Arachidonic acid)です。

アラキドン酸は必須脂肪酸です。体内になければならないもので、アラキドン酸のおかげで炎症を起こすことができます。短期の炎症は絶対に必要なものです。傷を素早く修復するために炎症物質を出し、そのおかげで傷が早く治ります。ただ、EPAが少なすぎて、炎症を収束させることができず、慢性化してしまうのが問題なんです。

現代人はアラキドン酸を摂りすぎていて、理想的な比率3:1とは離れて、20:1ほどになってしまっています。ですのでアラキドン酸を控えてEPAを増やすことで、炎症体質を抑えましょうということです。EPAは血管で言えば、血小板の凝集を抑制するので、血液もサラサラにします。やはりEPA、DHAは重要です。アトピー性皮膚炎の人は炎症体質なので、この考え方は必須です。