それぞれのサプリメントの上手な使い方は、ご存知でしょうか。

例えばビタミンCを使うコツは、量と摂取間隔。

マグネシウムのコツは腸内環境を整えることです。

どんなパッケージでどんな形状で、どのくらいの量が入っているサプリメントを選ぶのが良いのかもとても重要なファクターなので詳しく説明していきます。

1 ビタミンCの選び方と使い方(その①)

1-1.ビタミンCの選び方

ビタミンCを選ぶポイントは3つあります。

- 容量が最適量のものを選ぶ

- 遮光日に入っている

- リポゾームタイプ

一つ目は、容量が最適量のものを選んでください。

必要最低量が日本の場合は100mg、アメリカの場合は90mgと言われていますが、その必要最低量を摂ればいいということではありません。

ビタミンCの最適量は1,000mgです。

二つ目のポイントは遮光瓶に入っているなどパッケージにこだわっているということです。

ビタミンCは強い抗酸化力を持っています。抗酸化力が強いということは、酸化しやすいということです。酸化されやすいビタミンCは光にも弱いので、遮光瓶に入っていたり、アルミのパックで個包装されているなど、遮光性が高く包装がきちんとしているビタミンCが良いでしょう。

そして最後に、油に溶けやすいように作ってあるリポゾームタイプのビタミンCを選んでください。人間の細胞膜は油でできているため、油で作られたビタミンCの方が細胞膜を通り抜けやすく、細胞の中に届きやすいからです。

1-2. 天然と合成のビタミンCの構造は同一

ビタミンCには天然100%と書いてあるものもありますが、大変コストがかかります。こちらはクリニックで購入できるビタミンCですが、左は合成のビタミンCが1カプセルに400mg、右は天然のビタミンCが1カプセル200mg入っています。

原材料名

ビタミンCカルシウム、ビタミンC、プルラン糖転移ヘスペリジン、結晶セルロースショ糖脂肪酸エステル

容量400mg/1カプセル

原材料名

アセロラ粉末(アセロラ、食物繊維)/ HPMCステアリン酸カルシウム、貝カルシウム、トレハロース、微粒酸化ケイ素

容量100mg/1カプセル

左の原材料名にはスラッシュがないので、全て添加物になります。ビタミンCは添加物扱いなので、左側は添加物の合成ビタミンCが400mg入っています。右側はビタミンC入りのアセロラの粉末が食品として入っています。天然の100mgと合成の400mg、私なら迷わず合成のビタミンCを選びます。なぜなら、ビタミンCは容量を多く使うと効果的な栄養素で、天然と合成のビタミンCの構造は同じなので容量が多い方が効果が高いためです。

モジュール1でサプリメントを効かせる4つの法則のご説明をしましたが、4番目の「改善したい場所に元から存在する栄養素を摂る」を解説します。

1-3. モルモットのビタミンC体内分布

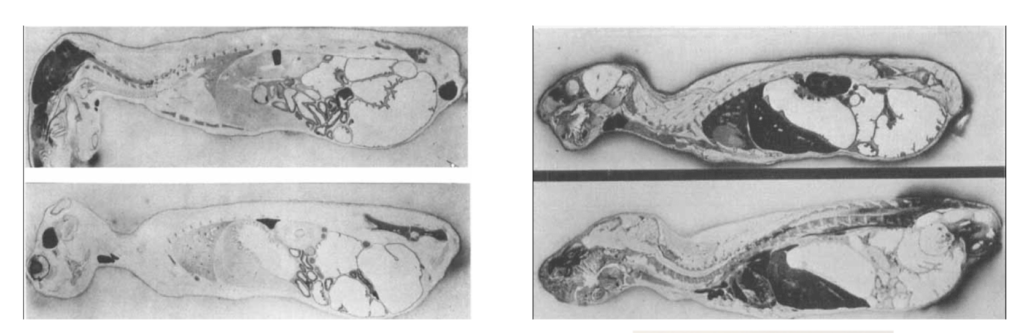

50年くらい前の論文から取ってきたモルモットの写真ですが、モルモットは人間と同様に体内でビタミンCを作れない動物なので、人間のビタミンCの代謝を研究する際によく使われます。モルモットにビタミンCを経口摂取させて切断した写真ですが、ビタミンCに色素を付けてあるので体内のどこにビタミンCがいったかというのがわかります。

この写真から経口摂取したビタミンCは体内に均一に分布するわけではなく、脳や副腎、水晶体に分布することがわかります。その臓器でビタミンCの需要が高いため、ビタミンCは偏って存在します。脳や副腎ではビタミンCを沢山使います。

右側の写真は同じモルモットにビタミンCを点滴した写真ですが、脳、甲状腺、副腎だけでなく、腎臓、肝臓、肺、そして腸、皮膚の隅々までビタミンCが行き届いているのがわかります。ビタミンCには運ばれる優先順位があって、少量の場合は副腎と脳と水晶体に行くようにできています。

メラニンの産生抑制効果による美白効果を十分に発揮させるためには、これらの臓器に消費される以上の量のビタミンCを摂らないとあまり効果がないということになります。

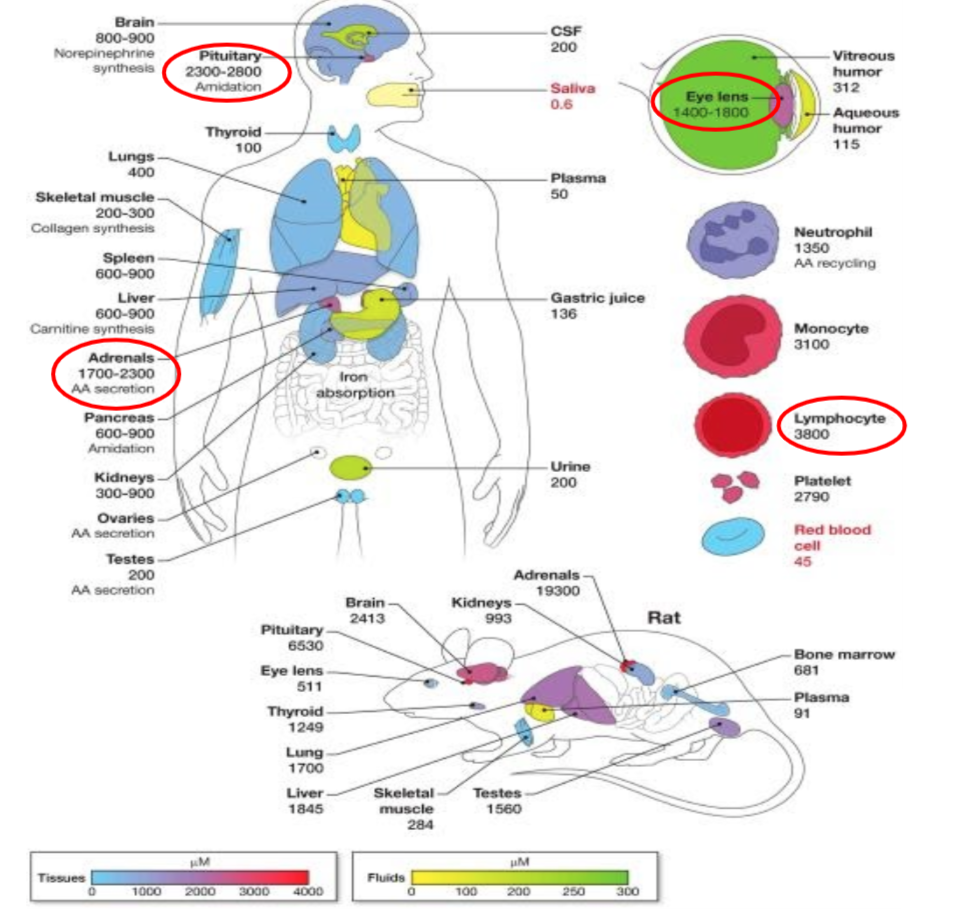

1-4. ヒトの体内のビタミンC濃度

この図は2016年の論文から抜粋したものですが、人の体内で一番ビタミンCの濃度が濃い場所はリンパ球で、その次が白血球です。白血球にビタミンCの濃度が高い理由は、ビタミンCは白血球の遊走性を高める機能があるからです。傷ができたり、ばい菌が入ると白血球がその現場に急行しますが、これを遊走と言います。白血球にビタミンCが多いことから、風邪の時にビタミンCが良いということは想像に難くないと思います。

1-5. 体内でビタミンC濃度が高い場所

- リンパ球 (免疫のため)

- 目の水晶体 (白内障の防止)

- 脳の下垂体 (ホルモンを分泌)

- 副腎 (副腎疲労の防止)

このように体内で栄養濃度が高い場所は、栄養の需要が大きくなります。これはビタミンCだけでなく、他の栄養素にも当てはまることなので是非覚えておいてください。

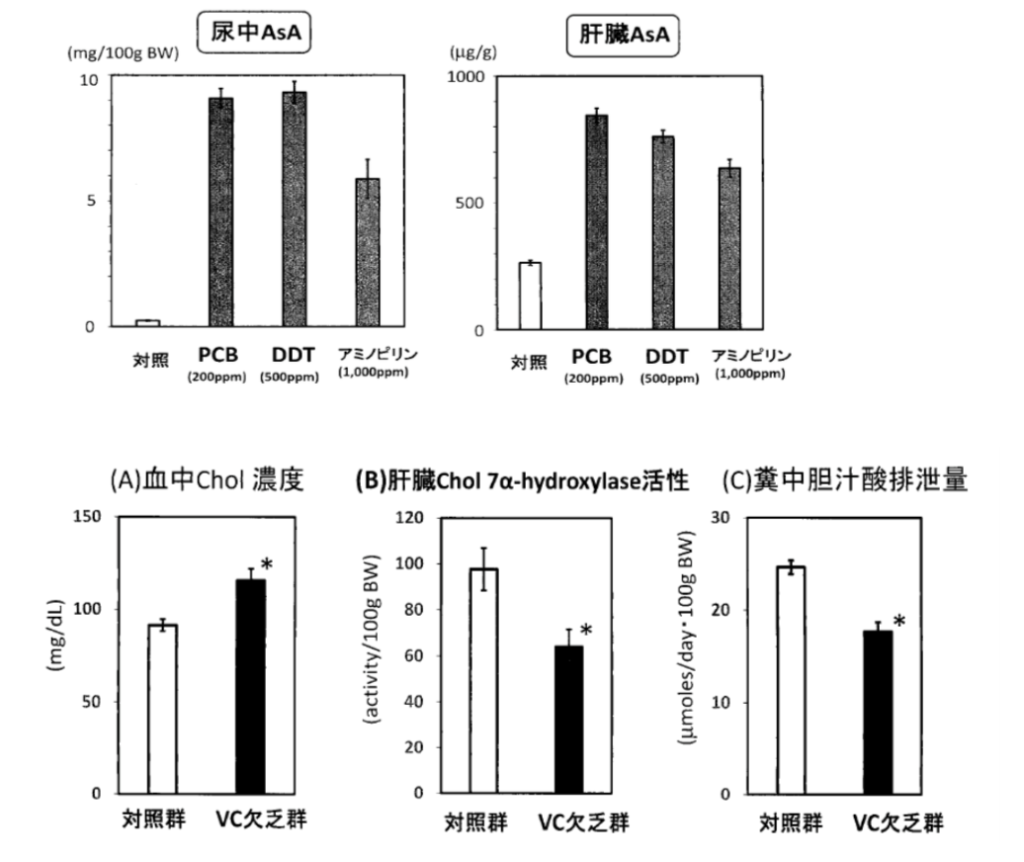

1-6. ビタミンCは肝臓の解毒に影響する

濃度が一番高いのはリンパ球ですが、臓器レベルで考えるとビタミンCの量が一番多い臓器は、肝臓です。

肝臓は臓器自体が大きく1.5kgぐらいあるので、臓器レベルで考えると人間の体内でビタミンCが一番多く集まるのは肝臓です。肝臓で解毒を促す酵素であるCYPや、胆汁酸合成の維持にビタミンCが必要となります。

例えばラットは人間と異なり体内でビタミンCを作ることができます。ラットに毒を与えると、体内でビタミンCの合成量を増やします。反対にビタミンCが欠乏しているようなラットでは、解毒機能が低下することも分かっています。お酒を飲んだ翌日は、解毒に必要なビタミンCを沢山摂ったほうが良いということがわかります。

栄養素は均一ではなくて偏在していて、輸送には優先順位があります。ビタミンCは優先して副腎、水晶体、下垂体などに輸送されるため、栄養素が体のどこに偏在しているかを知って、効かせたい場所に多く存在している栄養を摂るようにしましょう。

サプリメントを聞かせる4つの法則の中の1つ、ドーズ・レスポンスについてご説明します。ドーズ・レスポンスというのは目的別に最適な量を摂るということです。直訳すれば量と反応の関係で、量によって達成できる目的が違います。

1-7. ビタミンC欠乏症=壊血病 Scurvy

ビタミンC欠乏症とは壊血病のことで、これは壊血病の人のスケッチです。

トーマス・スティーブンズの航海日記(1579年)によると、長い航海の末に食料と水が不足し、様々な病気が発生したそうです。歯茎が蝋のように腫れて、出血し、死亡者もいたとあります。なぜ壊血病になるとこのように内出血(皮下出血)するのかというと、ビタミンCがコラーゲンの生成に必要だからです。血管はコラーゲンでできているため、ビタミンCが欠乏するとコラーゲンが出来なくなって血管がもろくなって出血します。

大航海時代に壊血病で亡くなった人は沢山いましたが、その理由は、船にビタミンCが豊富な野菜を全く積んでいかなかったからです。でもそのことにイギリスの海軍医の人が気づいて、ザワークラフトを乗せるようになってから、壊血病になる人はいなくなりました。そのためビタミンCは壊血病の特効薬的な働きが功を奏して、「壊血病に対抗する酸」と名付けらました。壊血病はScorbicと言うので、ビタミンCの英語名は、Anti Scorbic AcidからAscorbic Acidになりました。壊血病に対抗する酸という元々の名前から、50年後の今でもビタミンCは壊血病の薬とイコールになっています。そのため壊血病を最低限治せばそれほど沢山摂る必要はない、むしろ沢山摂っても尿として流れるだけだから無駄と今でもネットに書かれていますが、真実は違います。

2005年のアメリカの論文によると、ビタミンCのRDA(必要最低量)が19歳以上の大人の場合、男性は90mg、女性は75mgとなっています。これは白血球の生理学的および抗酸化機能を保つ量に設定されており、欠乏からの保護に必要な量よりもはるかに高い量です。つまりRDAは白血球の機能を保ち、壊血病を回避できる量ということになります。

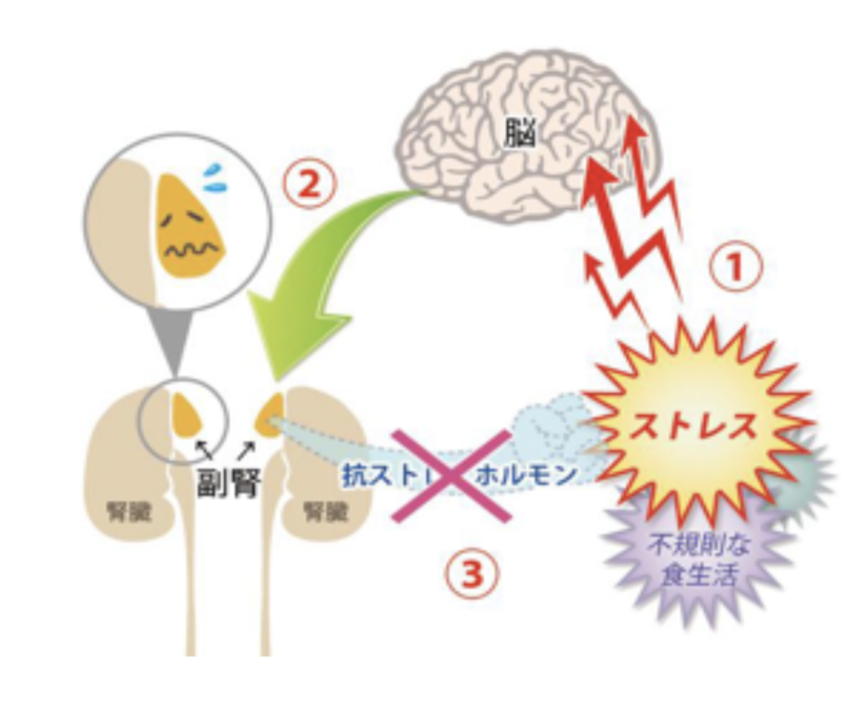

1-8. 副腎疲労には3gが必要

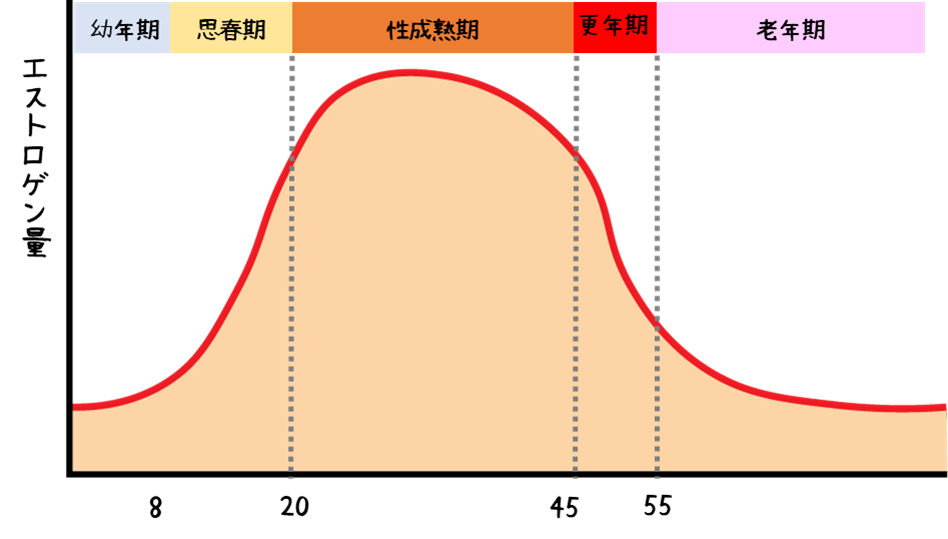

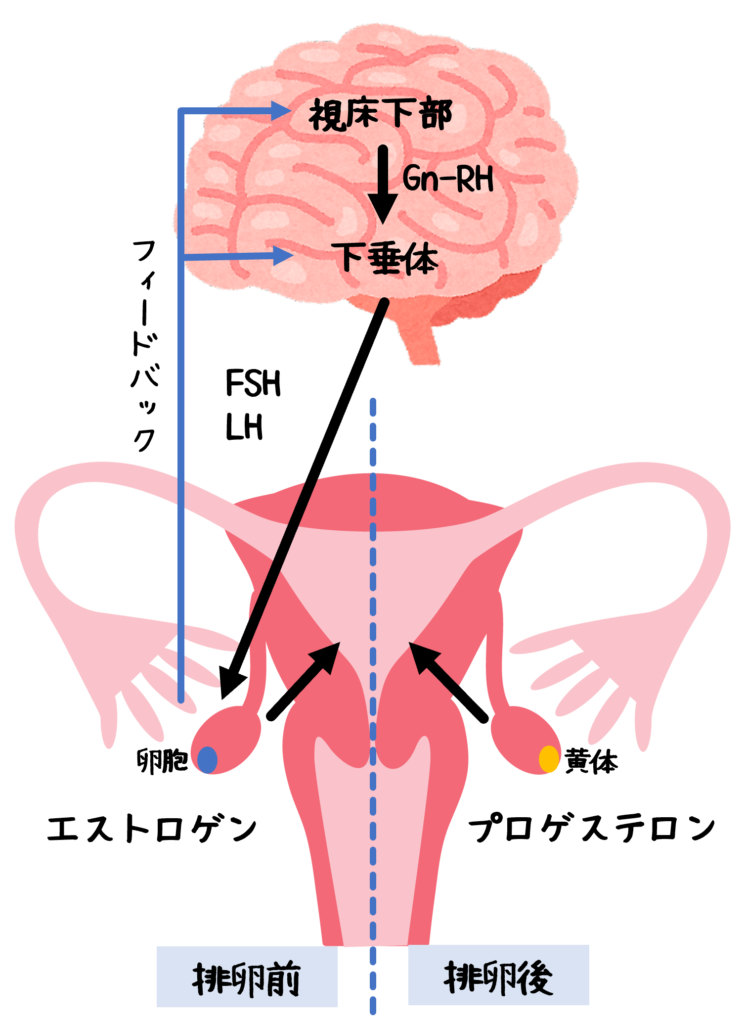

白血球の次に濃度が高いのが下垂体と副腎ですが、下垂体と副腎でビタミンCを消耗するのは、ストレスがかかった時です。ストレスがかかると脳の下垂体から副腎に命令が入って、副腎からは抗ストレスホルモンであるコルチゾールか出るというのが、ストレスに対抗する仕組みです。ストレスが長年続いてくると脳が疲れて、刺激ホルモンが分泌できなくなります。それに伴い抗ストレスホルモンのコルチゾールも出なくなってきて、これを副腎疲労と言います。

副腎疲労を治すためのビタミンCは、必要最低量では全く足りません。ビタミンCを3g摂るとやっとストレス反応が低下して、血圧も下がるということが分かっています。この文献からすると、副腎疲労に対抗するにはビタミンCは100mgでは足りなくて、3gは必要だということがわかります。このようにビタミンCは目的によって必要量が異なります。

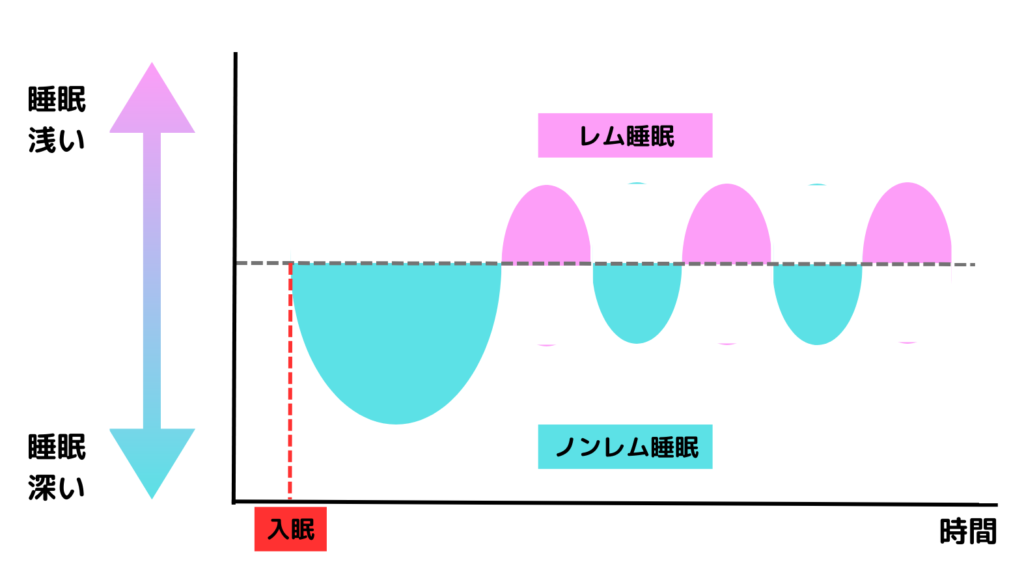

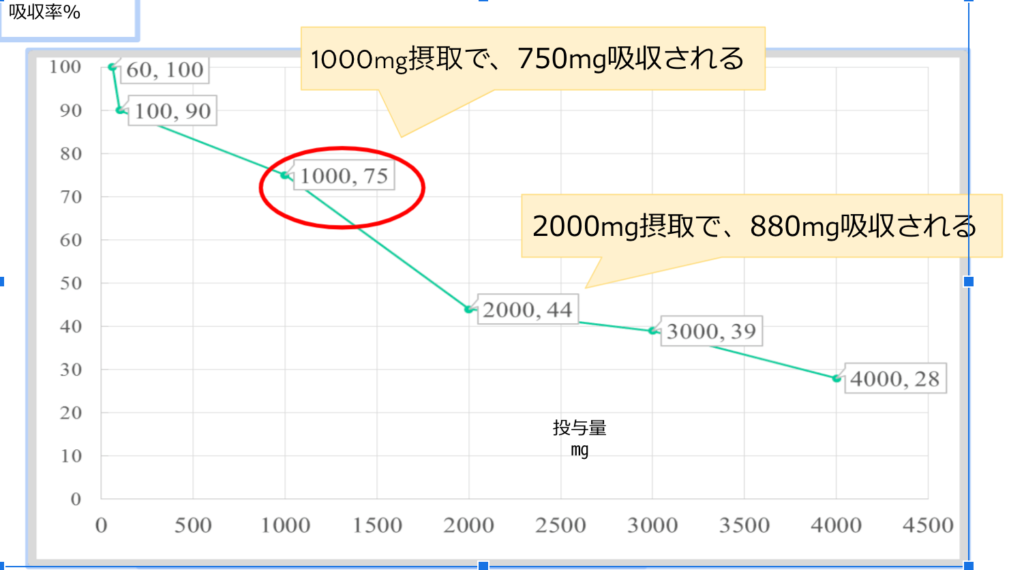

1-9. ビタミンCの1回摂取率と吸収量

これはビタミンCの一回摂取量と吸収率です。

つまり一回に60mgのビタミンCを摂ると100%吸収され、100mgだと90%しか吸収されません。1,000mg摂取すると、75%の750mg吸収されます。2,000mgを一度に摂ろうとすると、吸収率は44%まで下がってしまいます。44%ということは、2,000×44%で880mgなので、1,000mg摂るのと2,000mg摂るのとあまり変わらないことになります。つまり一回に摂取できる最適量は1,000mgということになります。

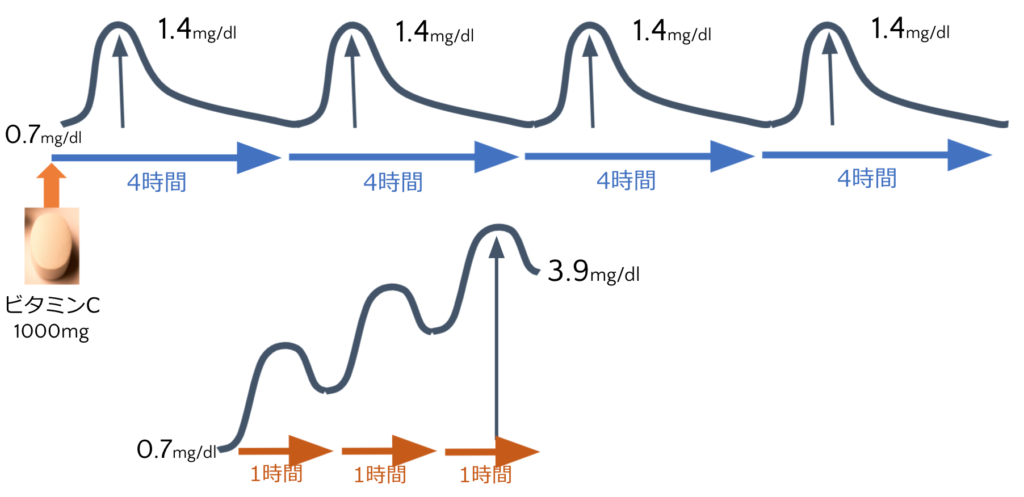

では、ビタミンCはどれくらいの間隔で摂るのが一番効果が出るのでしょうか。

喫煙者や老人だと平均より下がりますが、体内のビタミンCの血中濃度は約0.7mg/dlです。ビタミンCを1,000mg摂ると30分後に血中濃度が1.4mg/dlまで上昇しますが、徐々に低下してきて4時間で元に戻ります。例えば一日3gを3回に分けて摂るとしますよね。4時間ずつ空けて摂取した場合、血中濃度が上下しそれを繰り返すようになります。

ビタミンCの効果は血中濃度に比例するため、上がった血中濃度=効果となります。上の表の場合は最高到達血中濃度が1.4mg/dlですが、ビタミンC1,000mgを1時間おきに摂ると、30分後にピークになって、血中濃度が落ちきる前に新たに摂取するとまた上がり、最高で3.9mg/dlまで上げることができます。同じ1gのビタミンCでも4時間おきと1時間おきでは効果は3倍異なります。つまり、ビタミンCを上手く摂るコツは、1gを1時間おきに摂ることです。

風邪の場合に一番良いビタミンCの摂取方法というのは、普段から1日3回1gずつ摂り、風邪の症状が出た時には、6回分足して1日9回に変更します。朝起きてから寝る前までの間1時間おきにビタミンCを摂るようにします。それだけで症状が85%減少したという論文があります。

壊血病の予防で白血球を働かせるためには90mg、副腎疲労には3g、そして風邪には9gのビタミンCが必要だということになります。

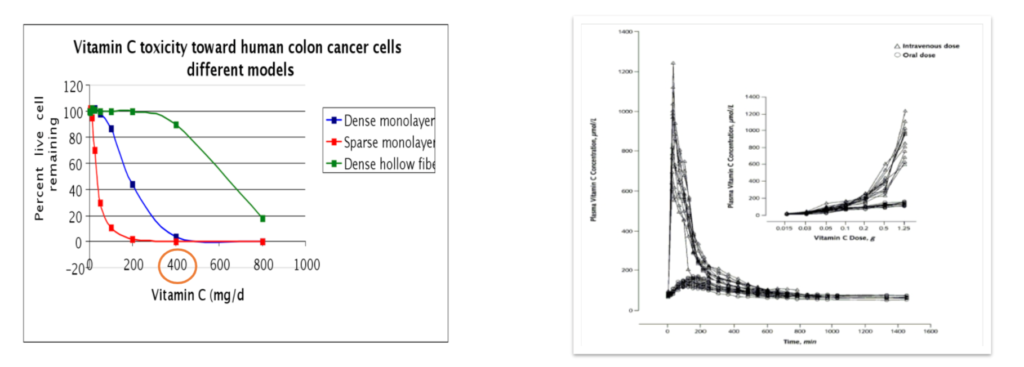

1-10. がん細胞を殺すには点滴で50g以上必要

さらにビタミンCにはがん細胞を殺す働きがあります。これは私の師であるヨルダン先生という方が2000年に発表した論文ですが、ビタミンCの濃度を異常に高めていくと、400mg/dlに到達しています。サプリメントの摂取による血中濃度に比べると100倍になりますが、400mg/dl以上になるとがん細胞が死ぬことが分かっています。

残念なことに400mg/dlというのがどんなに沢山ビタミンCを摂っても到達する血中濃度ではないんですよね。右側の表は、経口のビタミンCと点滴のビタミンCの血中濃度の到達濃度の比較です。サプリメントだけではこの濃度は到達できないので、がん治療にはビタミンCの点滴が使われています。

一般に使われるビタミンCの点滴は50mg以上です。ビタミン C というのは摂る量によって全然効果が違ってきます。

ちなみに高濃度ビタミンCの点滴のボトルには、一本あたり25gのビタミンCが入っていて、それはレモン1,250個分になります。

1-11. ビタミンCの最適量

- 怪我を治りやすくする。壊血病を予防する 90mg

- 副腎疲労には3g

- 風邪には9g(1gを9回に分けて摂取)

- 癌 ビタミンC点滴

1-12. ビタミンCを作れる動物、作れない動物

体内でビタミンCを作れない動物は人、モルモット、サルです。一般的なサルは作れますが、東南アジアに住んでいるサルは作れません。代わりに木から木へ飛び移って果物も1日ビタミンC7g分摂っています。人は60mg〜100mgとありますが、量的にそれで足りるかどうかというのは疑問です。イヌやネコは200mg、ブタは500mgです。ヤギは、人間の体重に換算して14gものビタミンCを毎日作っています。このためヤギはめったに風邪ひきません。

健康なヤギの産生量は14gですが、病気になると1日に100gのビタミン C を自分で作ります。このようにビタミン C を作れる動物は、ストレスや病気に応じてビタミンC産生量を調整します。だからこそビタミンCを自分で作れない動物というのは状況に応じて、摂取量を調整すべきではないかと考えられます。

ビタミンCは目的に応じて摂取回数と頻度をぜひ使い分けてください。

2 ビタミンBの選び方と使い方

2-1. 疲労回復にビタミンB群

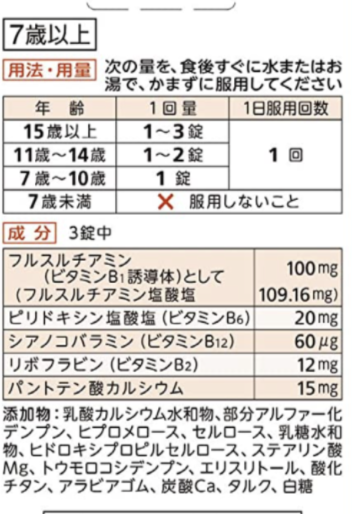

疲労回復にはビタミンB群と言われますが、市販のサプリメントを例にあげるとビタミンB1、B6、B12 、B2が入っています。

三大栄養素をエネルギーに変える

- ビタミンB1 糖質代謝

- ビタミンB2 脂質・糖質代謝

- ビタミンB6 タンパク質代謝

- なかなか筋肉痛が治らない

- 疲れが取れない

- ぐっすり寝た後も疲労感が残って起きるのが辛い。

ビタミンBには、三大栄養素をエネルギーに変える働きがあります。

B1は糖質、B2は脂質と糖質、そしてB6はたんぱく質の代謝に関わっています。この三大栄養素をエネルギーに変えるのにビタミンBが関わっているため、疲れが取れるというわけですね。

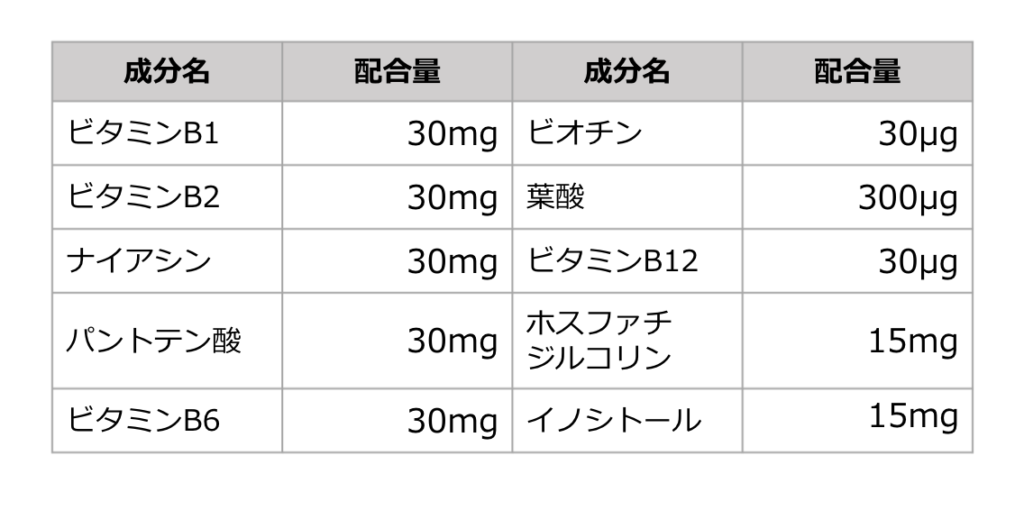

こちらはクリニックで購入できるサプリメントの成分表示です。

この商品の良い点は、最適量が入ってるということです。厚生労働省のビタミンB1の必要量は1日1.1mgなので、その30倍近く入ってるということになります。

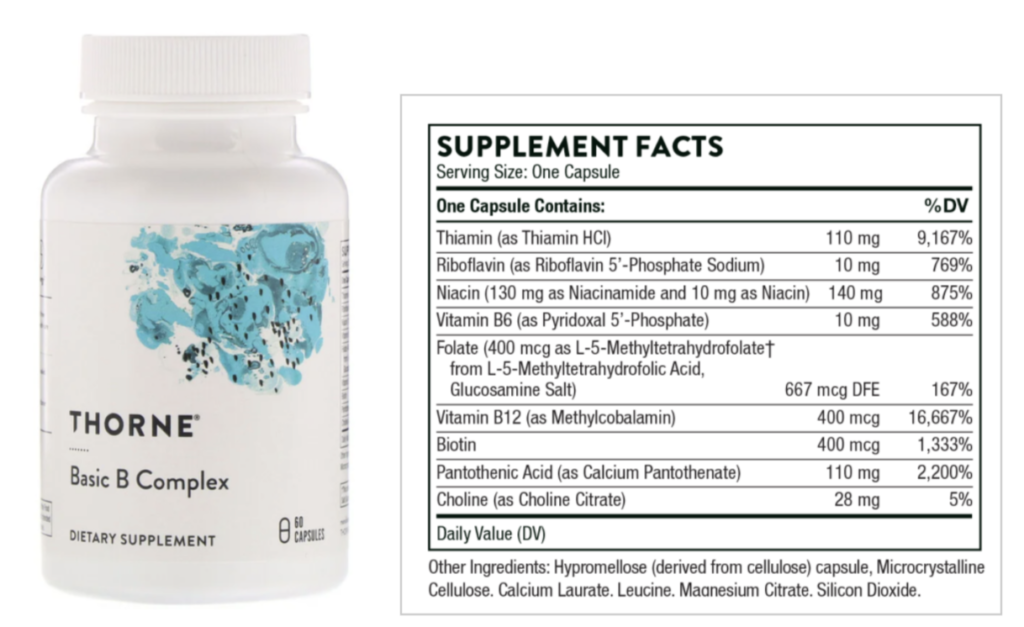

もうひとつおすすめサプリメントは、iHerbで購入できるビタミンBコンプレックスです。

ビタミンB1、B2、B3、B6など、色々な種類のビタミンBが入っていますが、日本のビタミンBとアメリカ製のビタミンBの違いは、活性型のビタミンが入っていることです。

VitaminB6(as Pyridoxal 5′-Phosphate):活性型B6

Phosphate:活性型葉酸

VitaminB12(as Methylcobalamin):

ビタミンBという物質を活性化することができない人もいるので、そういった場合特別に活性化ビタミンBを使う場合もあります。

2-2. ストレスが多い人のためのBコンプレックス

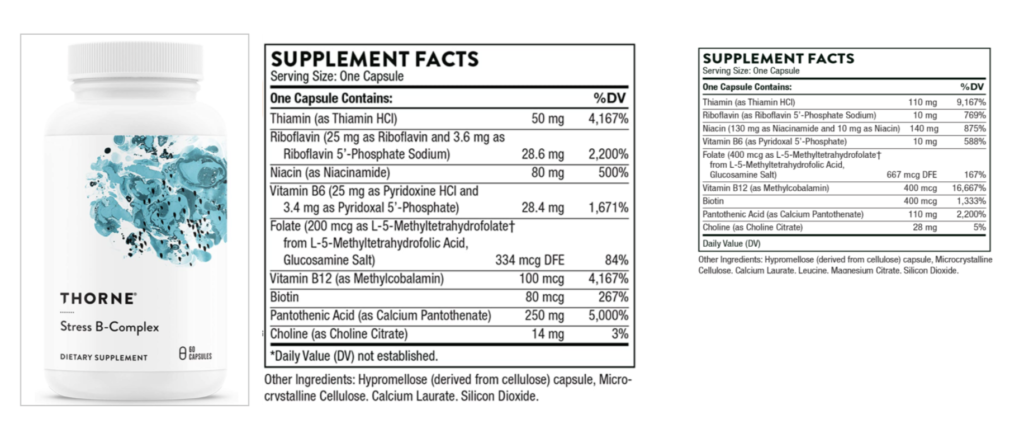

これは同じメーカーのBコンプレックスですが、ストレスが多い人向けの商品です。

副腎からのコルチゾール産生を刺激してストレスに対抗パントテン酸(ビタミンB5)が250mg入っています。右側のパントテン酸は110mgなので倍くらい入っています。

2-3. 活性型ビタミンB6(P5P)

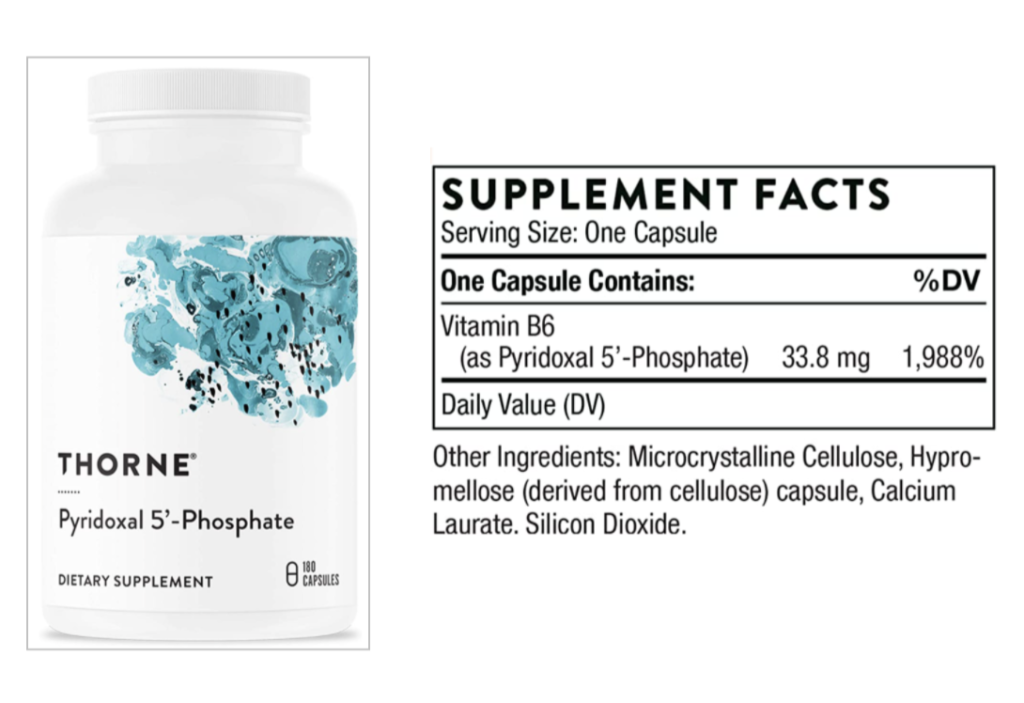

こちらは活性型ビタミンB6、P5P(Pyridoxal 5′-Phosphate)です。

このビタミンB6を摂ったほうがいい人は、ビタミンB6を体内で活性化できない人です。GABA、ドーパミン、セロトニンの活性化にビタミンB6が必要です。そのためこれらが足りなそうな人にビタミンB6のサプリメントを摂ってもらい、そのビタミンB6のサプリメントでも足りない場合には活性化型のビタミンB6を摂ってもらいます。ただビタミンB6は摂りすぎると、精神的に不安定になる人もいるため、量の調節が必要です。まずはビタミンBコンプレックスを試して、それからさらに足す人は必要に応じて足してみてください。

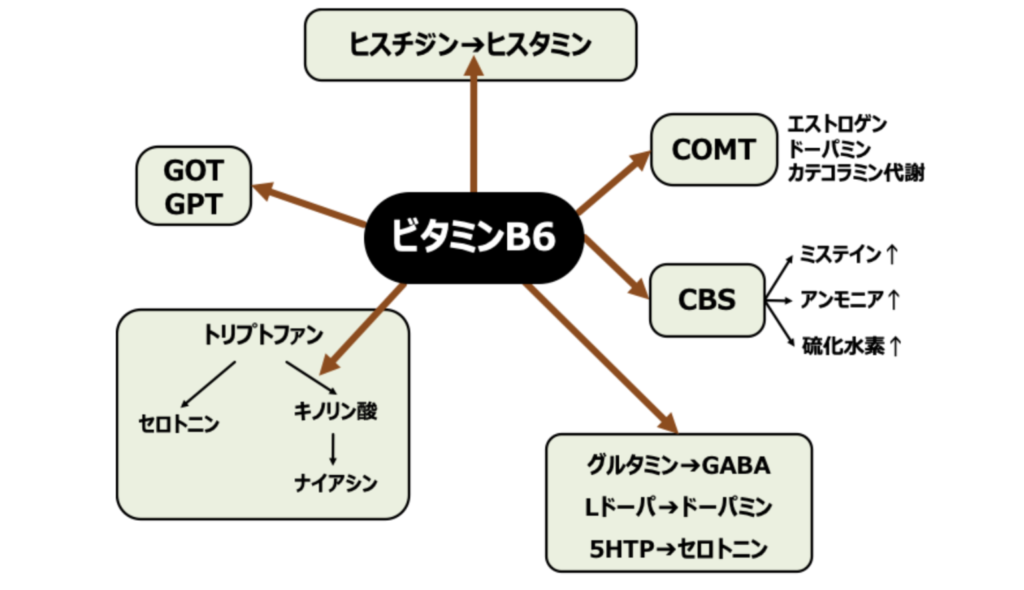

2-4. ビタミンB6の様々な働き

ビタミンB6はタンパク質の代謝に関わっていますが、アミノ酸が成分であるヒスタミンや神経伝達物質のドーパミン、セロトニンの代謝に深く関わっています。その他肝臓の酵素であるGOT、GPTにもビタミンB6は必要です。ビタミンB6が不足すると、神経伝達物質もエネルギー代謝もうまくいかないので、色々なところにガタが出てきます。ビタミンB6の過不足を見ることは非常に重要です。

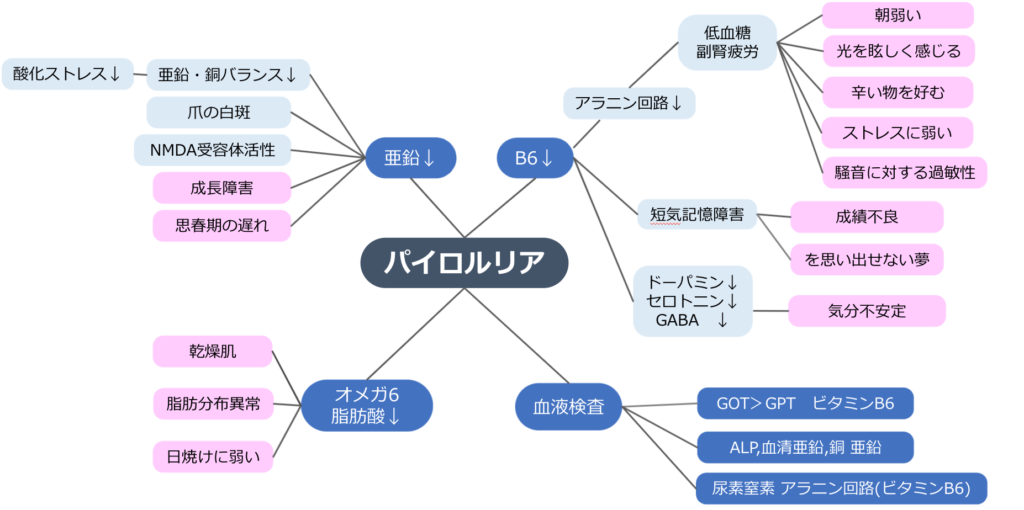

2-5. バイロルリアの症状

ビタミンB6と亜鉛が生まれつき足りない体質を持つ人をパイロルリアと言います。

亜鉛とビタミンB6が体から流れ出てしまう体質の人は、慢性亜鉛・B6欠乏です。亜鉛欠乏だと成長障害や思春期の遅れ、ビタミンB6欠乏だと副腎疲労と記憶障害の症状が出ます。夢を見ないという人はいますが、見た夢を全く覚えていないという場合が多いです。その他、ドーパミン、セロトニン、GABAなどが足りなくなってどんどん気分が不安定になる場合はパイロルリアを疑う検査をしています。

2-6. ナイアシン

ナイアシンとは、ビタミンB3のことです。i herbで購入できるナイアシンアミドの効用を見てみましょう。

- アルコール代謝に重要

- アンチエイジング(睡眠中に遺伝子を修復)

- 統合失調症

- 副作用が多い(ナイアシン・フラッシュ、肝障害)

お腹が腫れて皮膚が腫れるペラグラという病気があって、ナイアシンはその欠乏症をなくすための栄養素ですが、量を沢山摂ることによってアルコール依存症の治療に使うこともあります。今話題のNMMもナイアシンですが、アンチエイジングに使っています。ナイアシンには、寝ている間に遺伝子を修復してくれる働きがあります。分子栄養学では、ナイアシンを統合失調症に使います。統合失調症に使う場合は、ナイアシンを1000mg〜3000mgくらいの大量のナイアシンを使います。それによりドーパミンが多すぎる人の精神症状を抑えてくれることがあります。

ナイアシンのデメリットは副作用で、サプリメントの中で1、2を争う副作用率です。軽症は肌がピリピリして真っ赤になるナイアシンフラッシュです。これはそのうちに慣れが生じます。もう一つの問題は肝機能障害です。ナイアシンを大量に摂ることによって肝臓の数字が上昇する人もいるので、1000mg〜2000mgのナイアシンを摂る方は、きちんとモニターをしながらナイアシンを摂るようにしてください。

2-7. 葉酸

葉酸でおすすめなのはクリニックで購入できるサプリメントです。

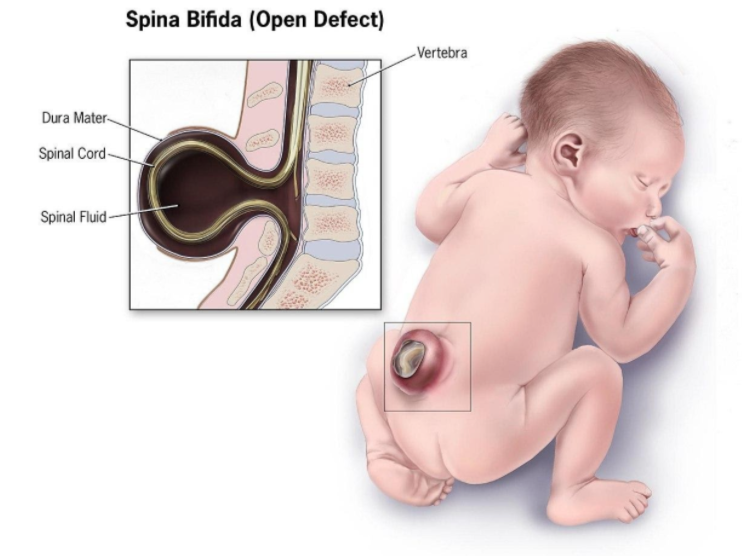

葉酸は、人間の体内で細胞分裂やDNAの合成に使われます。厚労省は妊婦さんに葉酸サプリメントの摂取を推奨していますが、その理由は葉酸は二分脊椎を予防するためです。二分脊椎というのは脊柱が飛び出してしまう先天疾患ですが、葉酸が不足していて神経管の成長に問題が出てきているから起こります。この神経管の成長に葉酸が必須となります。

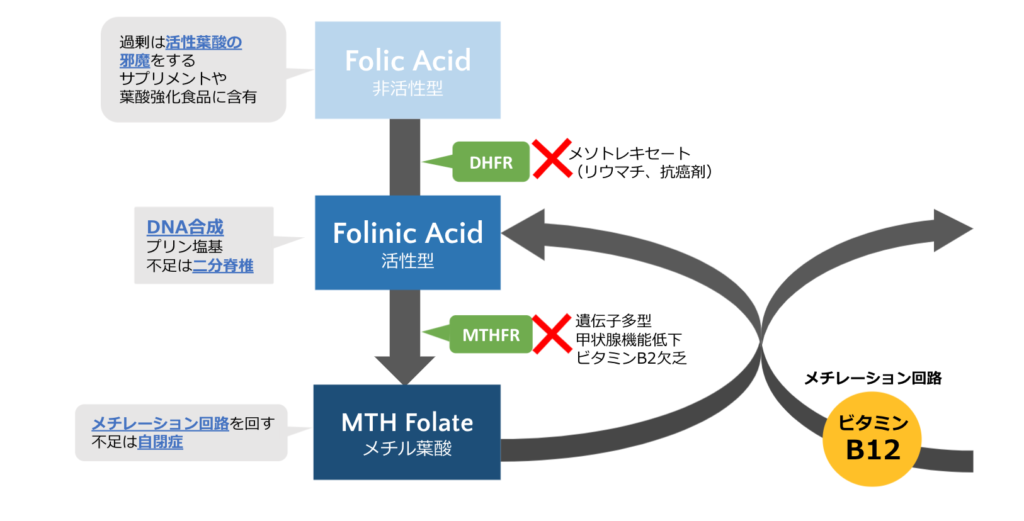

2-8. 葉酸の働きはDNA合成とメチレーション

葉酸はFolic Acidと言って体内で活性型のFolnic Acidになり、DNAの合成に関わって二分脊椎を予防できます。葉酸は活性化が二段階あり、さらに活性化されて、メチル葉酸というものになります。このメチル葉酸がビタミンB12と合わさりメチレーション回路を回します。このメチレーション回路は解毒に関わっています。

2-9. 活性型葉酸と活性型ビタミンB12

活性型からメチル葉酸への活性は、日本人の半分くらいが障害を持っています。障害を持っている人同士が結婚すると、お子さんにその遺伝傾向が強く出て自閉症のお子さんが発症しやすくなります。自閉症家系の人や高学歴の人に多い傾向があります。高学歴同士の夫婦のMTHFRという遺伝子を調べて二人とも遺伝子変異があった場合には、活性型葉酸や活性型ビタミンB12も予防として摂ることがあるということは覚えておいてください。普通の人は特別使う必要はありません。活性型のサプリメントの多くは、そのようにメチレーション回路を回すためにあります。

3 ビタミンAの選び方と使い方

3-1. ビタミンAはミセルタイプを選ぶ

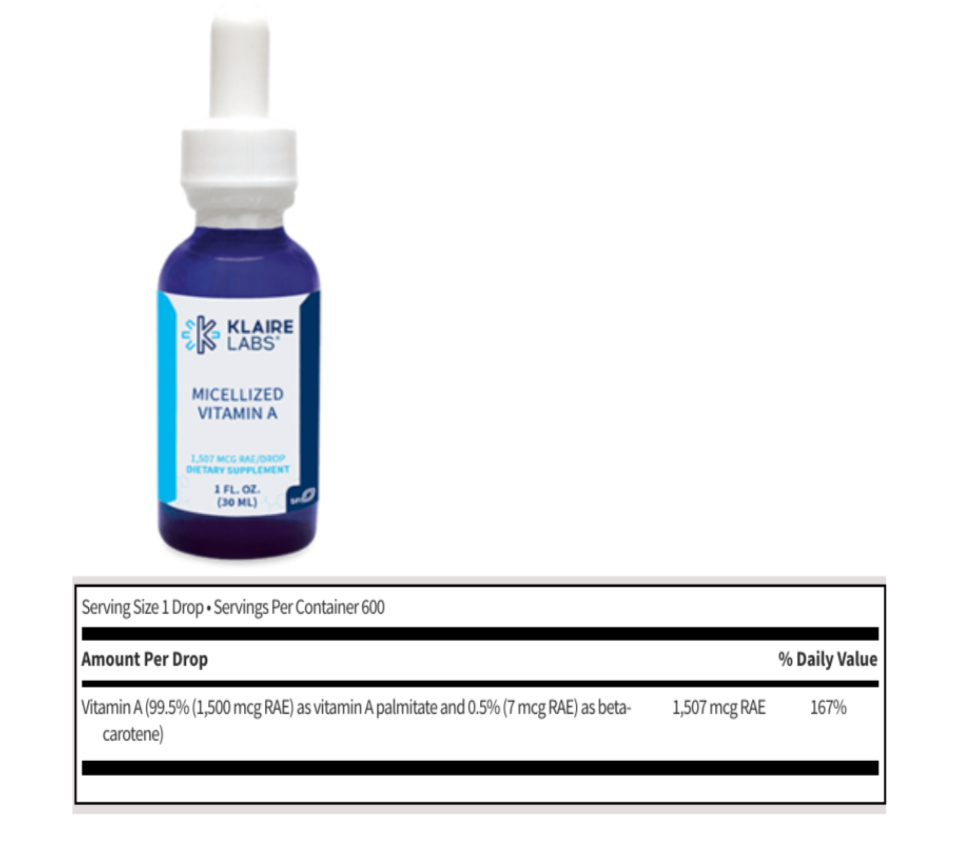

ビタミンAはミセルタイプを選んでください。左は、ミセルタイプのビタミンAです。

ミセルタイプとは、水に溶けやすいということです。

ビタミンA、D、E、Kは脂溶性ビタミンなので、水溶性ビタミンのBやCとは少し違う性質を持っています。脂溶性ビタミンは、油に溶けるものなので吸収が良くありません。吸収を良くするために、肝臓から胆汁というものが出て油が水溶性になることによって初めて吸収されるため、脂溶性ビタミンのA、D、E、Kは食後に摂ることが大事です。ただ年齢を重ねて胆汁の分泌も悪くなると、それに伴って油の吸収や脂溶性ビタミンの吸収も悪くなっていきます。いつも肌が乾燥している人というのは、ビタミンAの吸収が悪くなっているということです。胆汁が分泌されて水溶性にしたものがミセル型です。ミセル型ビタミンAは水溶性で吸収が良いので、ビタミンAが足りない人にお勧めです。

右側はiHerbで買えるもので、ミセラライズドビタミンAです。どちらも一滴1,500mcRAE、5,000IUとありますが、5,000IUに0.3かけると1,500なので同じ量が入っています。

3-2. 用途は目と細胞分裂(皮膚や腸の修復)

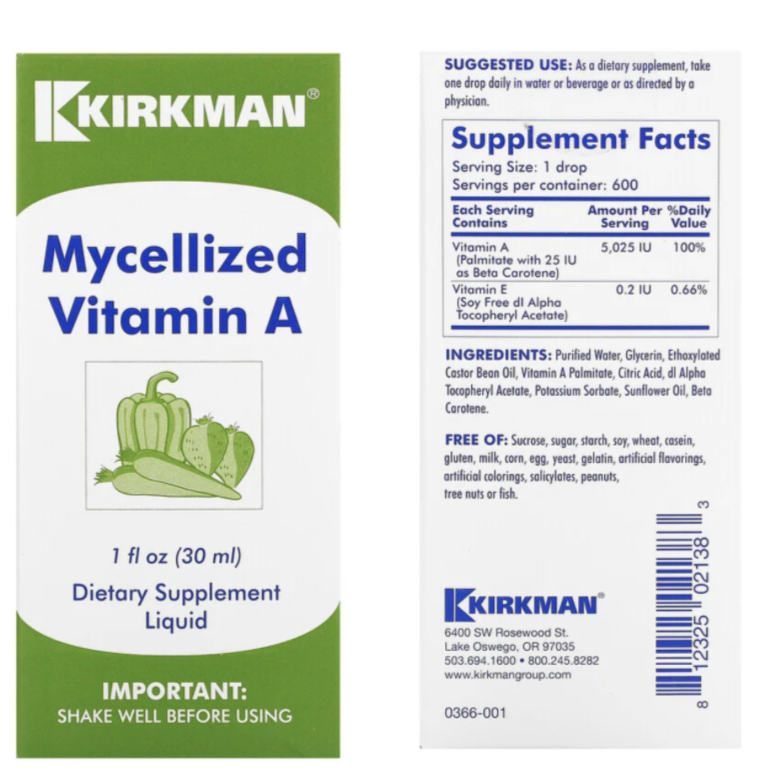

ビタミンAのサプリメントはレチノールと言いますが、体内でレチナールに変換されます。

サプリメント

視力に関係→ドライアイ

細胞分裂が盛んな細胞 が影響を受けやすい→乾燥肌→リーキーガット対策

レチナールは視力の維持に関係していて、場合によってレチノイン酸に変わります。このレチノイン酸は細胞分裂をするための膜のようなもので、核に張り付くと細胞が分裂します。ビタミンAは細胞分裂しやすい皮膚と腸のような場所に効きやすいです。ビタミンAは乾燥肌にもいいし、そして腸に穴が空いた状態のリーキーガットの修復にも効果を発揮してくれます。

3-3. 上限に注意(1日2滴まで)

RDA推奨量(男性)

900mcgRAE

UL上限(男性)

3,000mcg

5000IC=1500mcgRAE

ビタミンAで気をつけるべきことは、最低量と上限の間がとても近いことです。これは脂溶性ビタミン全般に言えることですが、油に溶けるので吸収は悪いけれど、一旦体に入ると抜け出るまでに時間がかかるので、摂り過ぎると問題が起きます。

ビタミンAのRDA(推奨量は)900mcgRAEですが、上限は3,000mcgで、3倍くらいしか間がありません。1,500mcg=5,000IUなので、スポイト2滴で上限になってしまいます。ビタミンAの上限が厳しい理由は、ビタミンAを摂りすぎると奇形児が生まれることが動物実験で確かめられているためです。ビタミンAは妊娠にも必要なビタミンですが、妊娠されている方は上限を守って摂取してください。

4 ビタミンDの選び方と使い方

4-1. ビタミンDの効果は血中濃度で決まる

ビタミンDは脂溶性ビタミンですが、ビタミンAと違う点は血中濃度です。ビタミンAは、肝臓に蓄えられているので、肝臓が枯渇してくると血中濃度が下がってきますが、ビタミンDの血中濃度は人によって異なります。そのため血中濃度を見ることが、ビタミンDが効いているかを判定する指標になります。

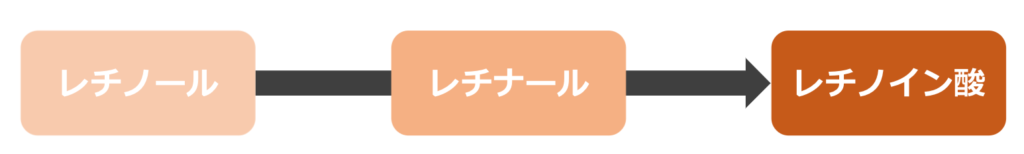

この表には、ビタミンDの血中濃度によって予防できる病気が記載されています。ビタミンDは、現在は色々な効能を知られるようになりましたが、少量の摂取で骨が曲がってしまう病気であるくる病が予防できるので、以前はくる病の予防薬とされていました。ビタミンDは、日光を浴びることによって体内で作れるので、赤道付近にはくる病の人はいませんが、北欧など緯度が高いところには大勢います。

ただ、ビタミンDが最低量で予防できるのはくる病だけですが、他にも乳がん、大腸がん、ホジキン病、糖尿病もビタミンDで予防できることが分かっています。これらの疾患を予防するためには40〜60ng/mlに血中濃度を保つ必要があります。ビタミンDの血中濃度を測れる人がいたら、是非測ってみてください。ビタミンDのサプリメントを沢山摂っていても低い人もいるし、全くサプリメントを摂っていなくても高い人もいて、かなり個人差があります。

4-2. ビタミンDレベルが高いと免疫上がる

特にビタミンDの働きで最近話題なのは、免疫を上げるということです。

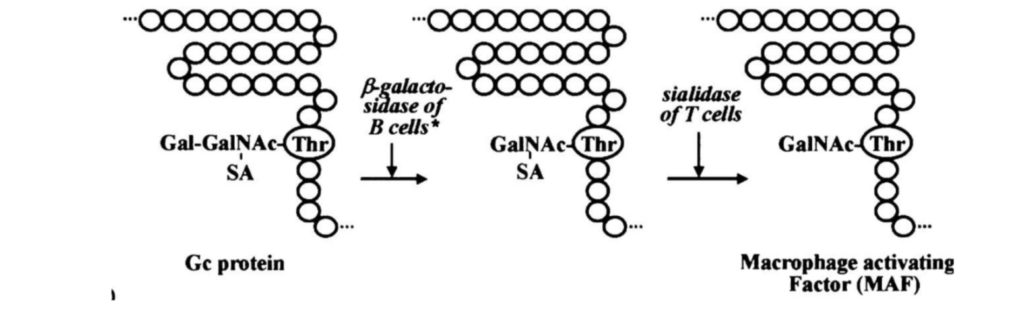

コロナの予防とビタミンDに関する論文が沢山出ています。血中ビタミンDレベルが高い乳がん患者さんは、生存率が高く予後が良好という論文もあります。乳がんと大腸がんに関しては、ビタミンDの効果は決定的です。心配な人は是非ビタミンDを摂ってください。ビタミンD結合タンパク(VitD BP)が変化したマクロファージ活性化因子(MAF)は、単球や好中球の走化性を亢進します。ビタミンDがビタミンD結合タンパクにくっつくと、身体中の免疫の司令塔であるマクロファージが活性化します。

4-3. ビタミンDは日光浴でも作られる

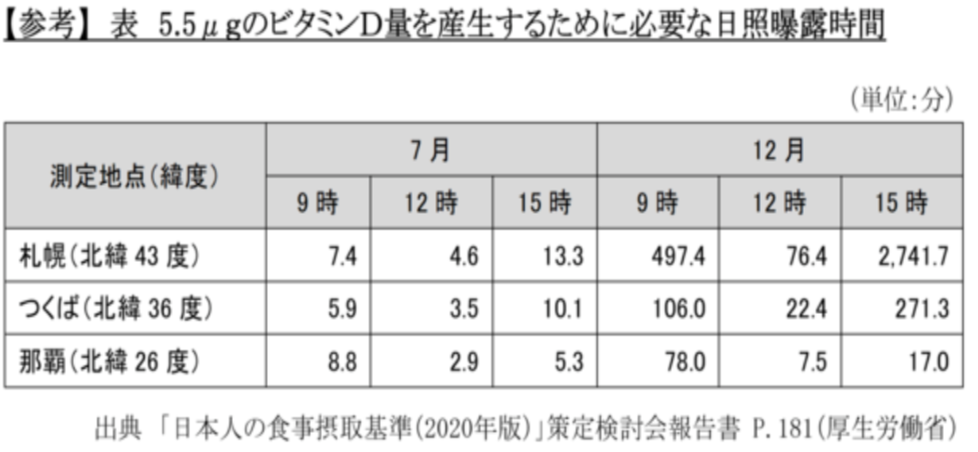

免役を上げるためにもビタミンDを十分摂ることが重要で、そのためには血中濃度が良い指標になります。ビタミンDは日光浴でも作られるため、日光浴でカバーすることもできます。ただし、5.5mcgのビタミンDを産生するために必要な日照曝露時間は、札幌の冬なら2,741分かかります。那覇に住んでる人ならともかく、北国だとビタミンDを十分に産生できるような日光浴は不可能です。

4-4. ビタミンDは容量がポイント

ビタミンDは血中濃度をある程度上げないといけないので、容量をいかに摂るかということが大切です。

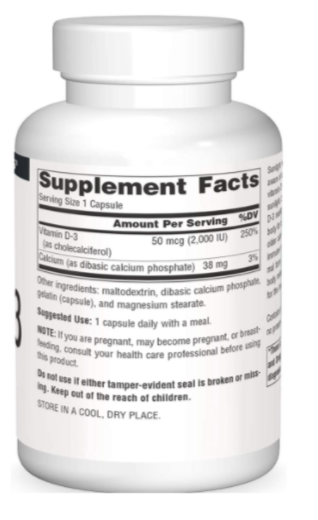

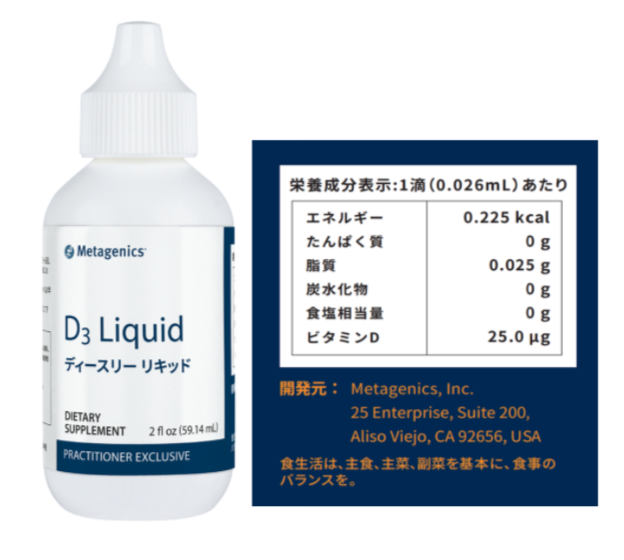

左はクリニック専売のビタミンDですが、一粒あたりの容量は1,000IUです。最低1,000IU以上入っているものを選んでください。真ん中は海外製のビタミンD3で、これには1カプセルあたり2,000IU入っています。右は日本製のD3リキッド。これは一滴あたりが1,000IUなので、5滴とれば5,000IUということになります。IUとは、internationaru unitで国際単位です。

4-5. ビタミンD

- 推奨量:400~800IU最適量:1,000~4,000IU

- 心臓病リスク1割減少:1,000IU

- 大腸癌の予防 :2,000IU

心臓病のリスクを1割減少するには1,000IUですが、大腸がんの予防には2,000IUなので、私の場合は2,000IU以上摂ることをおすすめしています。3,000IUでも4,000IUでも良いと思いますが、一日5,000IU以上摂る場合には血中濃度を測定してください。ビタミンDは脂溶性ビタミンなので、中毒になると高脂血症を起こして腎不全を起こすことがあります。ビタミンD中毒を起こして腎不全を起こした症例が多々あるので、注意が必要です。

5 ビタミンEの選び方と使い方

ビタミンEの用途は、抗酸化です。ビタミンCとビタミンEはよく対比されますが、ビタミンCは水溶性画分の抗酸化に、ビタミンEは油溶性画分の抗酸化に使われます。もう一つの用途は、抗炎症効果です。ビタミンEは慢性の炎症を抑えるという働きを持っていて、例えば脂肪肝の抑制にビタミンEは効果を奏します。

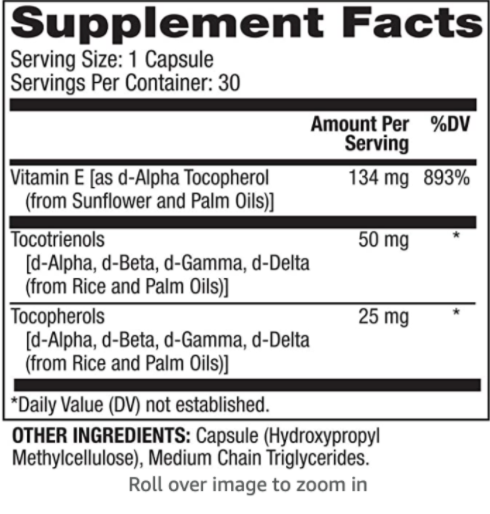

これは、i herbで購入できるビタミンEのサプリメントですが、トコトリエノール、トコフェロールと記載されています。

この成分表示で4つのトコトリエノールと4つのトコフェロールがあるところに注目してください。それぞれ、アルファ、ガンマ、デルタ、ベータと4つずつのトコトリエノールとトコフェノール、合わせて8つのビタミンEが入っています。ビタミンEは4つのトコトリエノールと4つのトコフェロールから成っています。

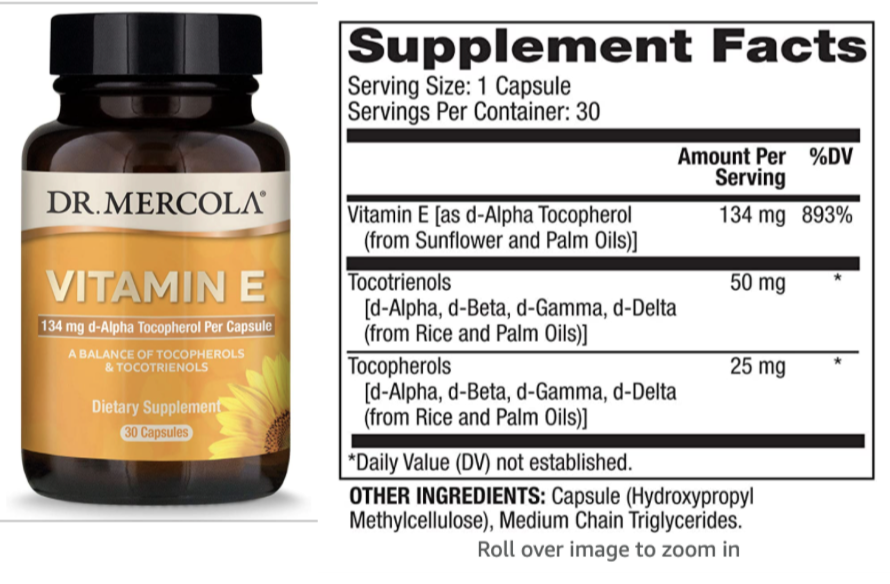

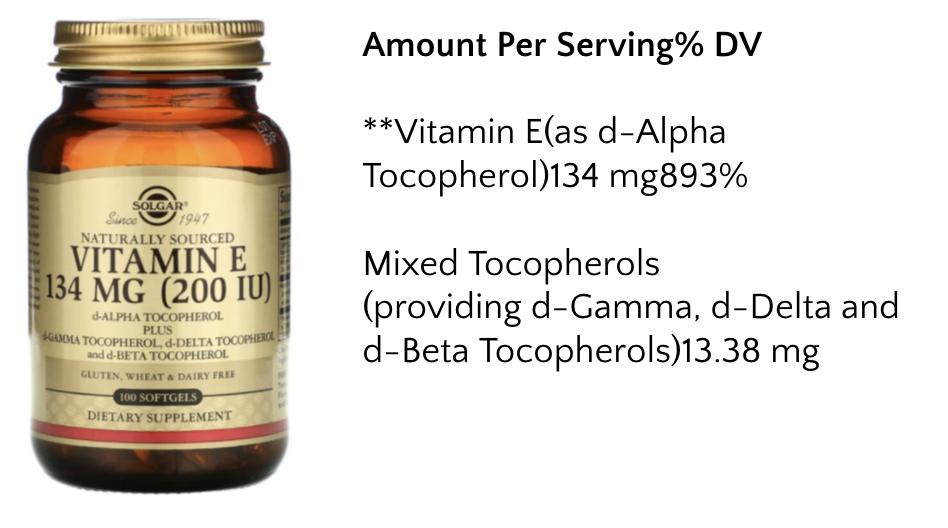

5-1. 天然はd-alpha、人工はdl-alpha

ビタミンEのサプリメントの注目点の1つ目は、d-alphaなのか、dl-alphaなのかです。天然のビタミンEはd-alpha、人工のもの、合成のものはdl-alphaです。ビタミンEに関しては、合成のものと天然のもので活性度が少し違いますので、できれば天然のものをおすすめします。

5-2. ビタミンEは4つのTocopherol,Tocotrienolの総称

左側は天然の8つのトコフェロール、トコトリエノールの合わさったものです。右側のはミックストコフェロールで、アルファ、ベータ、ガンバ、ベータの4つしか入っていません。

もともとビタミンEは不妊の治療薬として認知されました。ビタミンEを摂るとねずみが妊娠しやすくなった実験から、抗不妊効果はビタミンEのアルファトコフェロールが王様と思われてきましたが、実際に抗酸化力が強いのはトコトリエノールです。ビタミンC、E、B5もそうですが、天然物はお互いがお互いを助け合って抗酸化力を発揮するので、できれば8つ揃っているものがお勧めです。

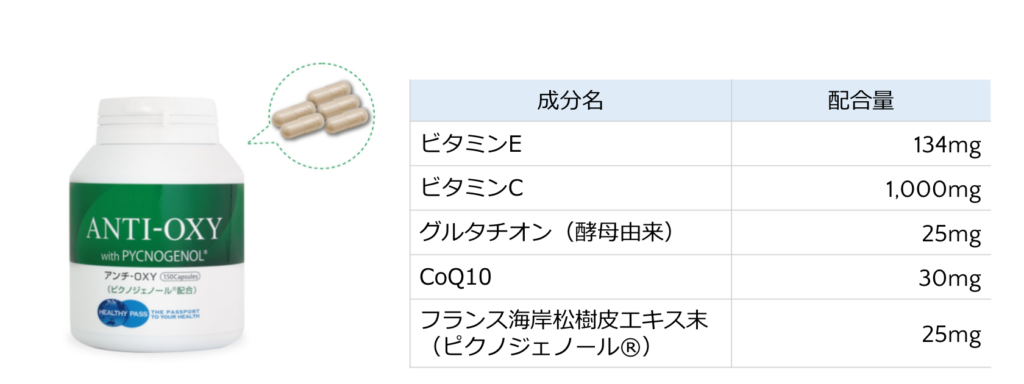

5-3. 他の抗酸化サプリメントと組み合わせて摂る

ビタミンEは抗酸化力が重視されるので、ビタミンCのような他の抗酸化サプリメントと組み合わせるのが良いです。抗酸化力が強いということはそれ自身も酸化されやすいということで、酸化されたものはビタミンCが還元します。ビタミンCが酸化されたら、グルタチオンが還元してくれます。

これらの抗酸化物質は、お互いがお互いを修復してくれるように働く抗酸化ネットワークを持っているので、上記のサプリメントのようにまとめて摂れるものが効果が高いです。

6 亜鉛サプリメントの選び方と使い方

6-1. 亜鉛の用途

亜鉛のサプリメントを摂る理由は、亜鉛不足を補うか銅を排出するかの2つです。亜鉛不足を補う場合は少量でも良いですが、銅を排出するためには多めの栄養が必要です。

亜鉛不足の症状は、味覚異常です。舌の味蕾という味を知覚する場所は、細胞分裂が盛んなため、亜鉛が足りていると細胞分裂が正常に促進します。亜鉛とビタミンAはセットで働きますが、皮膚と腸にとって必要な栄養素です。

| 目的 亜鉛不足を補う 銅を排出する | ||

| 対象 味覚異常の改善 ウィルソン病 細胞分裂の促進 銅過剰タイプのうつ病 (皮膚、腸、精巣、酵素) | ||

| 容量 少なめ 〜30mg 多め 50mg〜 |

他に細胞分裂が激しいところは、精巣や膵臓などです。膵臓はタンパク分解酵素を作っているので、亜鉛不足が起こると様々な問題が起きます。亜鉛の推奨量は10mgで、日本だと上限が男性の場合45mgとありますが、特別に銅を排出する場合は亜鉛を多く使います。

6-2. グルコン酸亜鉛

これはグルコン酸亜鉛です。

| 成分名 配合量 | |

| 亜鉛 10mg 銅 0.33mg |

亜鉛不足を補うのに最適

銅が欠乏しないように考慮されている

亜鉛10mgに対して銅が少しだけ入っているこのようなサプリメントは、銅が結合しないように考慮されているため、亜鉛不足を補うのに最適です。亜鉛は少量でも銅を排出する効果があり、銅の過剰摂取は問題になりますが、子供の成長や血管を作るのに銅は必要です。そのため亜鉛不足を補うときは、このような銅が少しだけ入ったサプリメントを使うのが良いでしょう。

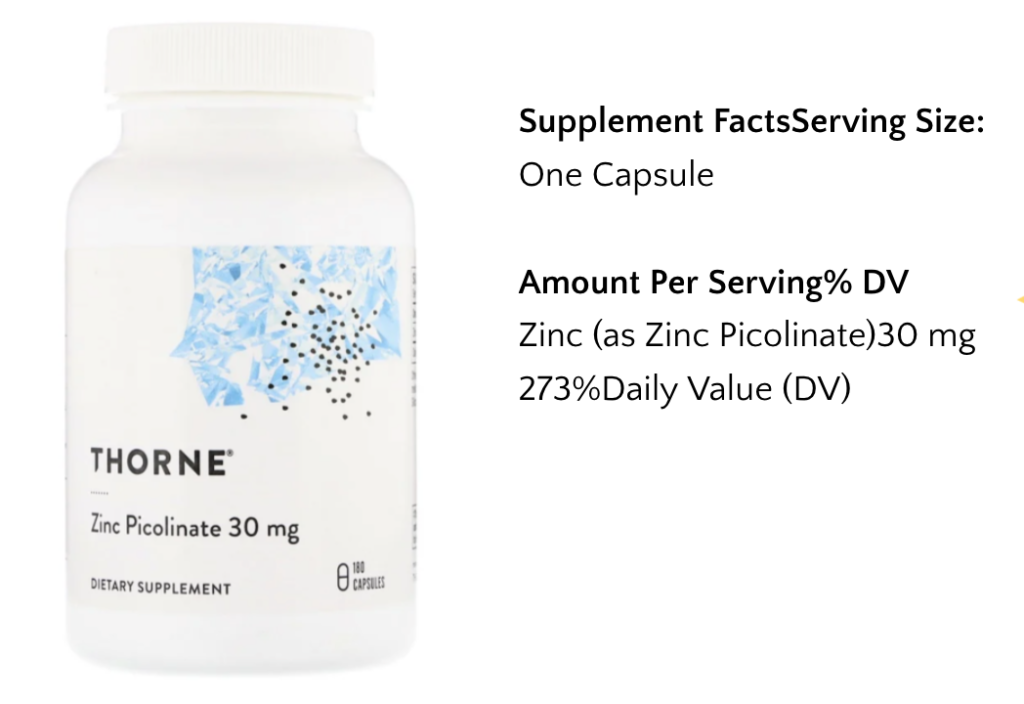

こちらの商品は30mgの亜鉛が入っています。

亜鉛不足の解消にも使えますが、銅過剰の抑制にも最適です。ただし、銅の欠乏には注意が必要で、不足すると白髪になるといわれています。

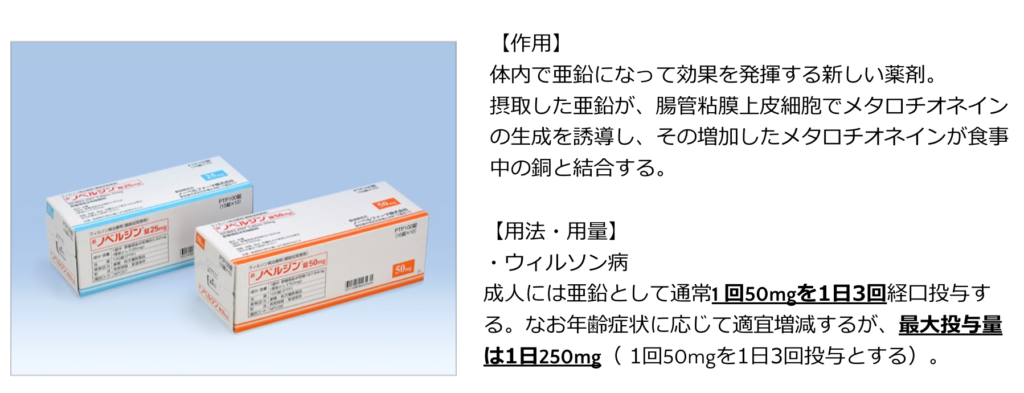

体内で亜鉛になって効果を発揮する日本の製薬メーカーの新しい薬剤もあります。摂取した亜鉛が、腸管粘膜上皮細胞でメタロチオネインの生成を誘導し、その増加したメタロチオネインが食事中の銅と結合します。

この薬は、ウィルソン病という銅が体に溜まる病気の治療薬として、副作用が少ない薬として最近発売になったものです。

以前は銅を排出する薬が第一選択でしたが、この亜鉛は副作用が少なく自然に銅を排出してくれます。50mgを1日3回の合計150mg、最大投与量は250mg摂取します。このように大量の亜鉛を入れると、メタロチオネインというタンパク質を作って銅が体から排出されていきます。亜鉛には銅のデトックス効果もあり、過剰な銅を排出する治療には亜鉛が有効です。これもドーズ・レスポンスの一種で、目的によって量を変えます。亜鉛不足を解消したいのなら10mg〜30mg、銅の過剰摂取を治したい場合は100mg〜150mgの亜鉛を使ってください。

6-3. ドーパミンの代謝

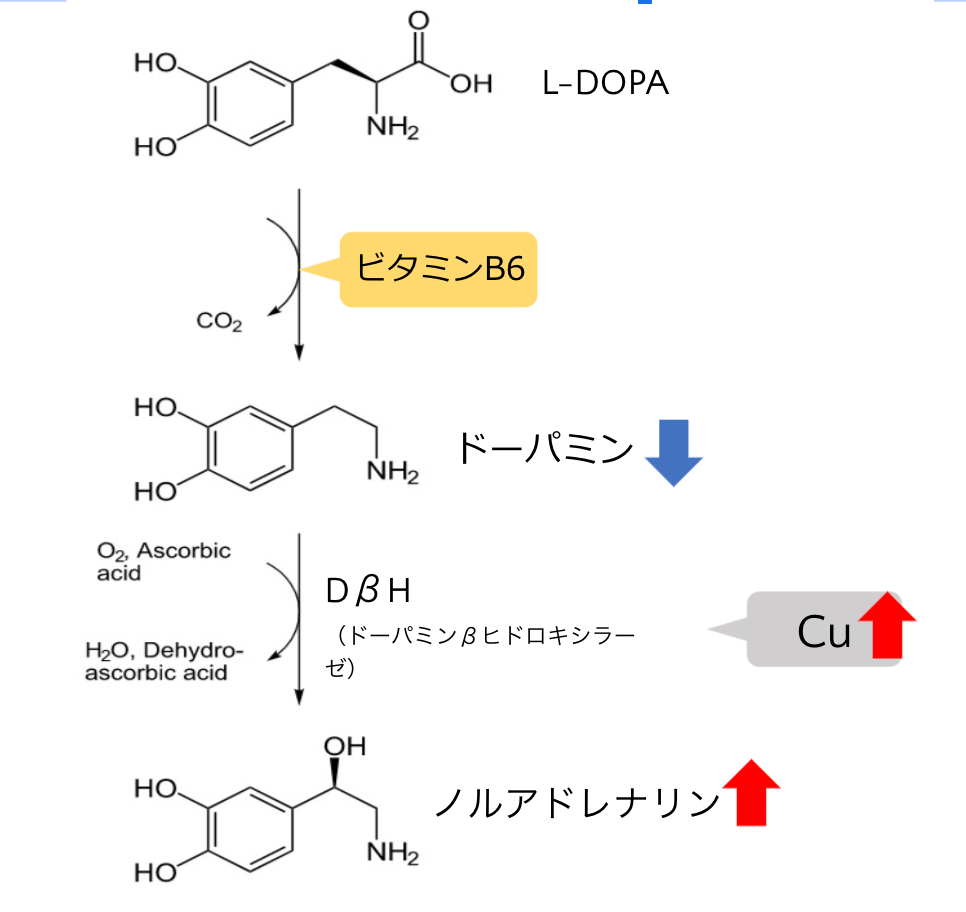

同じことが、銅過剰型のうつ病にも当てはまります。ドーパミンは脳の中で考える力を高める、意欲を高めるという神経伝達物質でLドーパから作られます。

ドーパミンが体の中で代謝されて、ノルアドレナリンという集中力を高める神経伝達物質になります。その変換を補うのが、ドーパミンβヒドロキシラーゼ(DβH)という酵素です。この酵素には銅とビタミンCが必要ですが、適切な量の銅がないと変換がうまくいきません。反対に銅が有り余っていると、ドーパミンからノルアドレナリンへの過剰な変換が起きます。その結果、ドーパミンが下がってノルアドレナリンが大量にあふれます。ノルアドレナリンは神経の集中にとても重要ですが、多すぎるとイライラします。そういうタイプのうつ病の人の治療方法は、過剰な銅を亜鉛で排出することです。

7 カルシウム、マグネシウムの選び方と使い方

7-1. CaとMgの摂取量は互いの吸収に影響する

カルシウムとマグネシウムもブラザーイオンで、体内でお互いに助け合っています。こちらの論文は、カルシウムとマグネシウムの摂取量はお互いの吸収に影響するということについて書かれています。

マグネシウムとカルシウムを一緒に摂ると、マグネシウムの吸収があまり良くありません。マグネシウムを摂ろうと思ったらマグネシウムのみで摂ったほうがいいですが、カルシウムを摂ろうと思ったらカルシウムだけで摂ったほうがいいのかというと、そうとも言えないところが少し複雑です。

7-2. カルシウムサプリメントで心臓発作のリスクが増大

カルシウムは体の中で様々な神経伝達やホルモンの分泌、心臓を動かしたりするスイッチとして体の中で使われているため、カルシウムだけを大量に摂ると体の中で誤動作を起こします。カルシウム単独のサプリメントを摂ると心臓発作のリスクが上がったという報告もあります。

このようにカルシウムだけを単独で摂るのは危険なので、カルシウムを摂るときはカルシウムの抑え役のマグネシウムを一緒に摂ることがお勧めです。マグネシウムはカルシウムの吸収も助けてくれます。また、ビタミンDを摂ると、カルシウムを体の中に引っ張り込む作用のあるカルシウムの輸送タンパクを沢山作ってくれます。その結果、ビタミンDを摂ることで、カルシウムが体内に自然に引き込まれていきます。

乳製品にも気をつけてください。牛乳は、カルシウムとマグネシウムの比率が10:1なので、カルシウムが少し多すぎるからです。理想の比率は、カルシウムとマグネシウムを1:1で摂る、これが理想だと思ってください。

7-3. イオン化しているマグネシウムを摂る

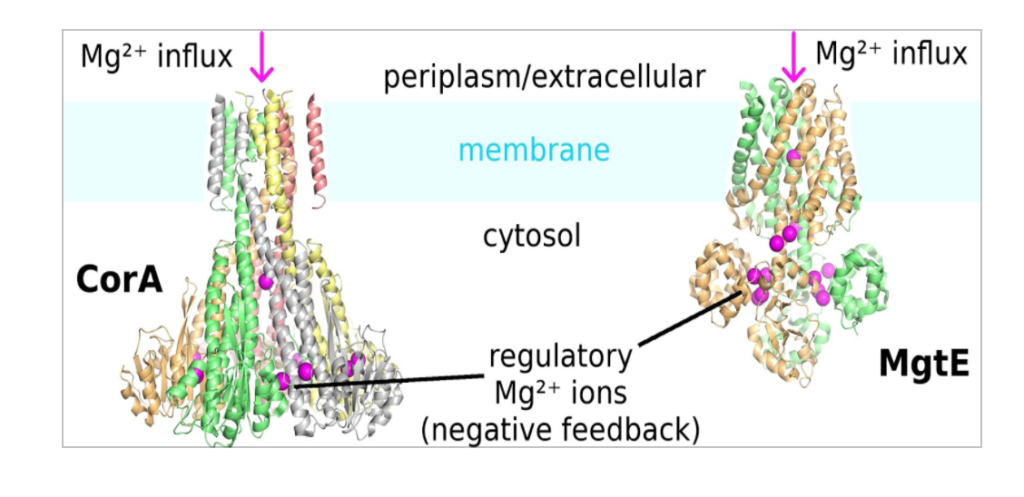

(イオンとは、水に溶けると電気を通す物質のこと)

ミネラルは腸の上皮細胞のイオンチャンネルを通って吸収される

ビタミンには水溶性ビタミンのビタミンBとC、そして脂溶性ビタミンのビタミンA、D、E、Kと2種類あります。水溶性ビタミンのビタミンBとCは吸収にほとんど問題がなく、ある程度以上摂ったら下痢になることもありますが、飲めば飲むだけ吸収されます。脂溶性ビタミンのA、D、Eは胆汁がないと吸収できないため食後に摂ります。それに比べてミネラルが体の中に入るためには腸の細胞にあるイオンチャネルというイオンの穴を通って粘膜上皮細胞に一旦入りますが、そのためにイオン化する必要があります。

イオンとは水に溶けると電気を通す物質のことですが、マグネシウムは水溶性の液体タイプのものがイオン化していて吸収が良いです。そうでないものはイオン化するのに胃腸が強くないと吸収が上手くいかないことがあります。

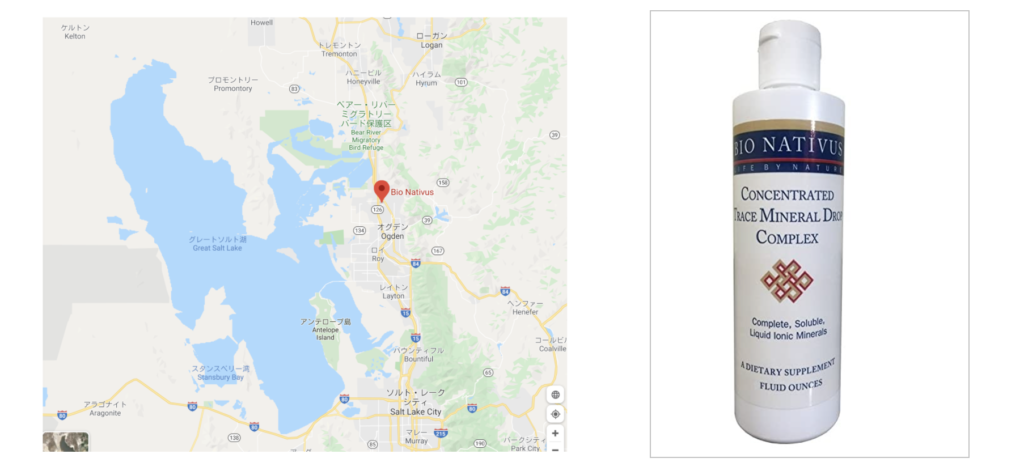

7-4. 塩化Mgはグレートソルトレークから

こちらはi herbで購入できるサプリメントで、マグネシウムが沢山入っています。

アメリカにグレートソルトレイクという大きな湖があって、ここの湖の水を濾過して使っていますが、このままだと塩分が多すぎるので、塩分だけを除去して、他のミネラルを活かす製法です。海水は最近水銀汚染が激しいですが、湖は水銀の影響を受けにくいため重金属が少ない良いミネラルだと言われています。

7-5. キレートしたマグネシウムサプリメントを使おう

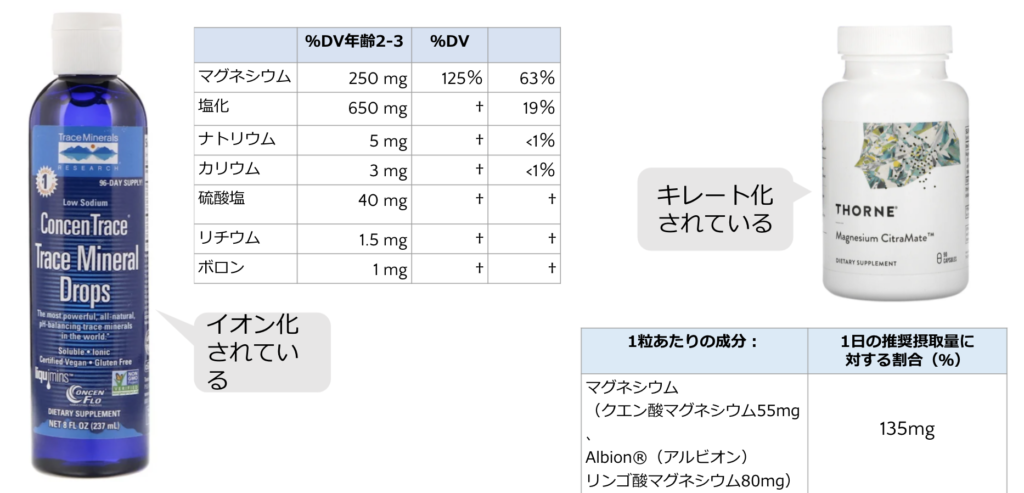

もう一つミネラルを吸収させる良い方法は、アミノ酸と結合させることです。アミノ酸と結合させることをキレートと言って、アミノ酸の別の入口から入れることができます。

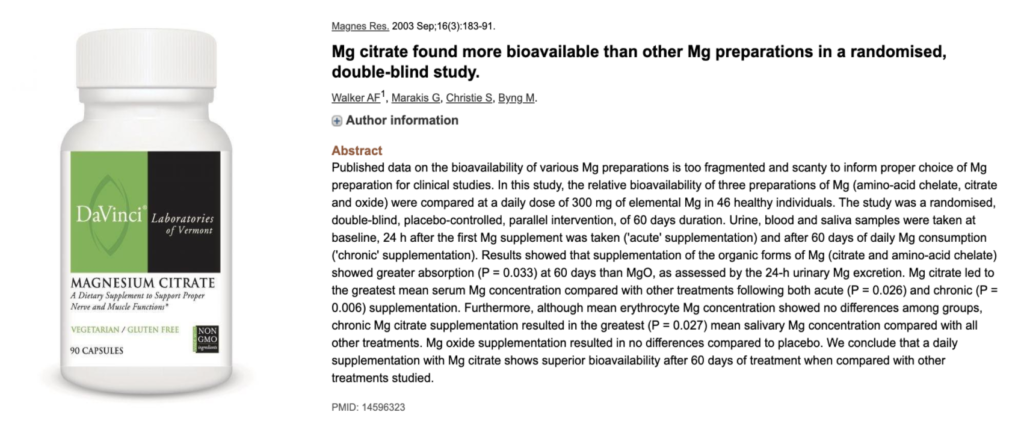

例えば、これはマグネシウムシトレート、クエン酸とマグネシウムをくっつけたものです。クエン酸マグネシウムは、他のマグネシウム製剤よりも生物学的利用能が高く吸収が良いので使いやすいです。

7-6. お勧めMgはイオン化かキレート化

ミネラルのサプリメントを選ぶ基準は、生体利用性が高く吸収が良いイオン化してあるものかキレート化してあるものを推奨します。

左側はイオン化されているもので、右側はキレート化されているミネラルです。

ここで注意が必要なのは、キレート加工は日本では認められていない製法なので、キレート化したミネラルが必要なら外国産のものを買う必要があります。

これはクエン酸マグネシウムで、こちらもキレート化したミネラルになります。

8 鉄サプリメントの選び方と使い方

こちらはグリシン酸の鉄です。

無機鉄とアミノ酸を組み合わせて腸から吸収効率を高めたもの(キレート化)。

イオン的に中性で、他のミネラルと反応しない。

他のミネラルの吸収を妨げにくい。

便秘や吐き気などの胃の副作用も少ない。

鉄もマグネシウムも亜鉛もミネラルなので、キレート化されものが吸収されやすいです。タンパク質が小腸から吸収されやすいことを利用して、無機鉄とアミノ酸を組み合わせて吸収率を高めています。鉄は基本的に他のミネラルと拮抗しますが、このサプリメントはイオン的に中性なので、他のミネラルと反応しません。拮抗とはお互いにぶつかり合うことですが、ミネラルは全てそのような働きを持っています。例えば亜鉛と鉄のサプリメントは、どちらの吸収もお互いに妨げるので一緒に摂らないようにしてください。もし両方摂るなら朝に鉄を飲んで、夜に亜鉛を摂るというのが望ましいと思います。亜鉛のサプリメントは、朝一に飲むと気持ち悪くなる人もいるので夕方に飲むのが良いです。このグリシン酸鉄は、他のミネラルの吸収率を妨げにくくなっている上、便秘や吐き気など胃の副作用も少ないです。

8-1. ヘム鉄について

こちらは、ヘム鉄のサプリメントです。

吸収がよくむかつきも少ない

基本的に日本ではミネラルのキレート加工は禁止なので合成してキレートのミネラルを作ることはできませんが、元々存在している天然のミネラルを使うことはできます。ヘム鉄は自然界にもともと存在している豚の赤血球から作っています。ヘムは赤血球の中に入っているもので、それを取り出してサプリメントにしたのがヘム鉄です。ヘム鉄というのは特殊な天然のキレート鉄で、ヘムにはヘムの特別の入り口があるので、キレート鉄で鉄がうまく吸収できない人はヘム鉄を摂ってみてください。ヘム鉄でなかなかフェリチン値が上がらない人はキレート鉄を試してみるのがいいと思います。

ただし鉄は諸刃の剣で、摂り過ぎると炎症のもとになるため必ずモニターをしながら鉄は摂ってください。キレート鉄で鉄が上がりすぎてしまう人も中にはいるので、鉄は貧血を確認してから摂ってください。

8-2. 貧血(フェリチン不足)を確認してから摂る

癌のリスクと正の相関がある

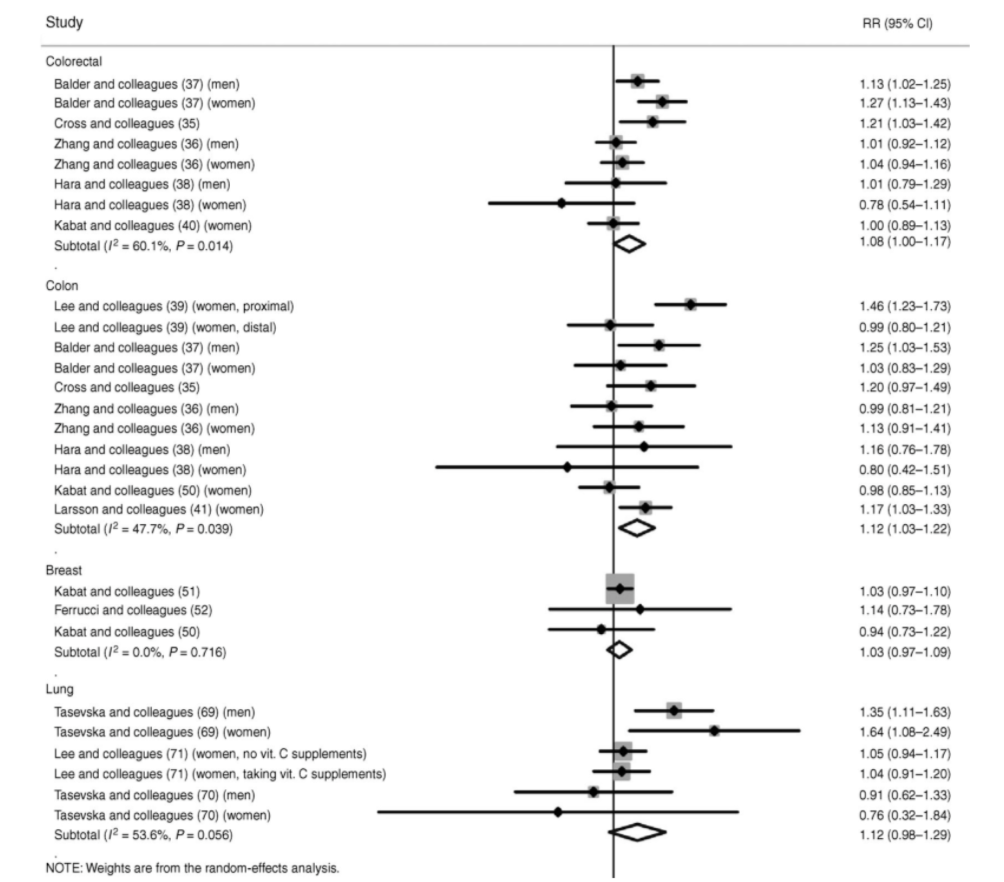

これは2014年の論文ですが、要はヘム鉄の摂取が多いほど癌を起こすので、気をつけてください。

9 アミノ酸の選び方と使い方

9-1. グルタミン

アミノ酸は種類が沢山ありますが、ここではグルタミンを取り上げます。体に一番多く存在するアミノ酸がグルタミンで、体の修復に一番使います。体内の全遊離アミノ酸の6割なんですね。アミノ酸には必須アミノ酸と非必須アミノ酸がありますけれども、グルタミンはどちらかと言うと非必須です。ただしストレス時や侵襲時に大量に消費されて不足する条件付き必須アミノ酸なので、サプリメントで補充することが有効になります。

用途

- ストレス時の補給

- 低血糖防止

- 腸管粘膜の修復(小腸のエネルギー源)

- 筋トレ時の補給(筋肉のグルタミンが分解)

禁忌

- 強い便秘

- がん

- 肝不全、腎不全

- グルタミンで精神的に不安になる人(特に小児)

グルタミンは、ストレスで消費されるのでストレス時に補給をすることと、低血糖も防止してくれます。そしてなんといっても小腸の一番のエネルギー源ですから、腸管粘膜の修復に、リーキーガットには欠かせない栄養素になります。筋トレの際に補給しても良いでしょう。

そんな便利なグルタミンにも欠点がいくつかあり、腸の中の水分を全部奪ってしまうため、便秘気味の人が摂ると便がさらに固くなってしまうことがあります。それと、癌患者にグルタミンを補給すると、がんの成長が速くなることが一部報告されていますので気をつけてください。構造上窒素を多く含んでいるので、肝不全とか腎不全といった窒素負担が問題になる患者にはグルタミンは禁忌になります。

普段使っていて一番問題になるのは、便秘と、精神的に不安定になるお子さんです。グルタミンが体内でグルタミン酸に変わって最終的にGABAに変換しますが、その変換がうまくいかないお子さんは、グルタミンを摂ったらイライラが高まるケースもあります。そういった場合、摂るのは辞めた方がいいです。

9-2. Lグルタミン

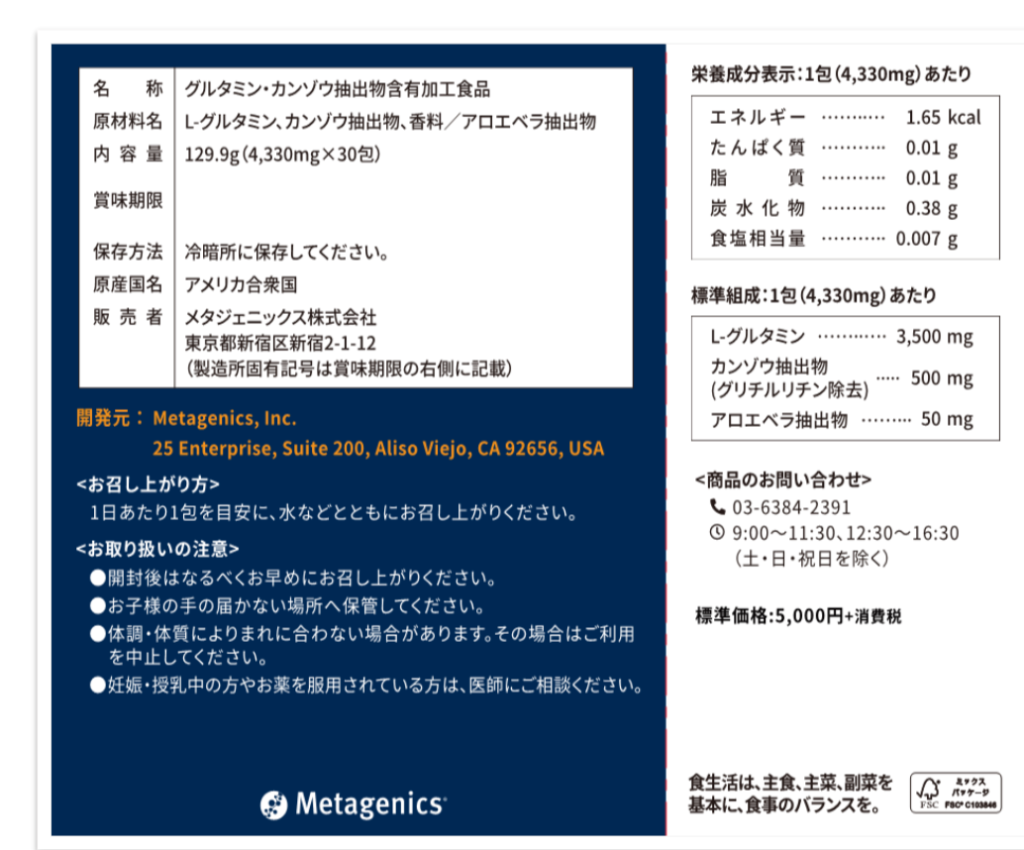

これはクリニックで購入できるLグルタミンです。

1パックにグルタミンが3,500mg、その他カンゾウとかアロエなどが入っています。こうやってグルタミンは1日3gくらいから、多ければ15g〜30g摂ってもいいと思います。腸の修復に欠かせません。

こちらは、i herbで購入できるLグルタミンパウダーで、腸の修復に使えます。

付属の小さいスプーンで一杯が5gになっています。1日3回摂ったら15g摂れます。

10 フィッシュオイルの選び方と使い方

フィッシュオイルとは魚の油のことです。肉の油と比べて魚の油というのは、抗炎症効果と抗血栓効果に優れているため、炎症を抑えて血液をサラサラにしてくれます。

| 成分名 配合量 EPA 175mg | |

| DHA 74mg | |

| α-リノレン酸 43mg | |

| γ-リノレン酸 54mg |

オメガ3の大きな成分として、EPAとDHAというのがあります。EPAは炎症を抑えるのが得意で、DHAは脳に働いて認知症などを予防するのが得意です。神経細胞の樹状突起の形態の維持に役に立っています。この辺は、αリノレン酸とγリノレン酸です。αリノレン酸はフィッシュオイルのもとになるものです。

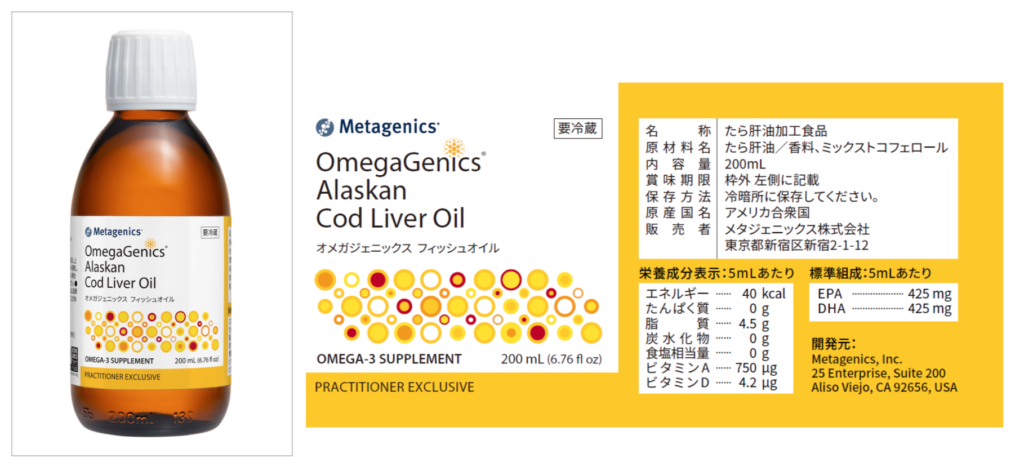

これはタラ肝油をそのまま加工したオイルで、EPAとDHAがそれなりの量入っています。EPAとDHAはどれくらい摂ったらいいかのおすすめは、炎症を抑える目的なら1日1,500mg以上をおすすめしています。

亜麻仁油を併用する

EPAやDHAは体内では作れませんが、必須脂肪酸のαリノレン酸を摂ると体内で合成される人もいます。そこでお勧めなのが亜麻仁油です。亜麻仁油は不飽和脂肪酸といって非常に酸化されやすい油なので、料理には使わず生のままサラダにかける、もしくは直接スプーンで飲むなどの摂り方をお勧めします。

11 プロバイオティクスの選び方と使い方

乳酸菌は沢山種類があるので何を飲めば良いのか迷いますが、最終的には相性で決めてください。こちらはコンプリート・バイオティックです。

このコンプリート・バイオティックは、色々な種類の乳酸菌が入っています。

主要成分(1カプセルあたり)

- L. rhamnosus 60億個以上

- B. Bifidum 50億個以上

- L. Acidophilus 30億個以上

- L. Casei 25億個以上

- L. Plantarum 20 億個以上

- L. Salivarius 20 億個以上

- S. Thermophilus 10 億個以上

- B. Longum 10 億個以上

- L. Blugaricus 10 億個以上

- L. Paracasei 5 億個以上

- B. Lactis 5 億個以上

- B. Breve 5 億個以上

腸内環境を整えるには、コンプリート・バイオティックが良いです。1種類の乳酸菌だけだと腸内細菌が偏ってきます。大事なのは腸内細菌の多様性なので、色々な種類があるものがお勧めです。ウルトラフローラは少ないですが、ビフィズス菌と乳酸菌が腸の炎症を特に抑える働きを持っているので、私の場合は、最初腸の炎症が強い場合はウルトラフローラを使って、腸が落ち着いてきたらコンプリート・バイオテックに移しています。

11-1. 冷蔵便で届くのはこの2つだけ

乳酸菌には生菌と死菌がありますが、生菌は生鮮食品と同じ扱いで海外では冷蔵庫で保管して売っていて、冷蔵便で乳酸菌が届くのはこの2つだけです。冷蔵便で届くだけあって、効果が高いと思います。

11-2. プロバイオティック3

こちらはiHerbで買えるサプリメントで、プロバイオティック3は日本で言うところのビオ3です。

乳酸菌が3種類入っていて、それぞれが補完するように働きます。

11-3.プロバイオは相性がある

最終的にはプロバイオティクスは相性です。

選ぶポイント

- 自分に合うものを選ぶ

- わからない場合は、お腹が張らないもの、良い便が出るもの

- 良い便とは、無臭、黄褐色、バナナ状便が最低1日1回出ること

腸内細菌は人によって異なるので、いくつか試して自分に合うものを見つけてください。自分に合うものとは、お腹が張らないものと良い便が出ることです。乳酸菌を摂ってお腹が張りすぎる人は、SIBOなどの病気の可能性があります、良い便というのは無臭、黄褐色、バナナ状の便が最低一日一回出ることです。形、回数、色、臭い、この4つをチェックしてください。良い便が毎日出るようになったら、体に合っているサプリメントということだとと思います。

11-4. まとめ

今回はモジュール1でも紹介した必須栄養素がやっぱり足りないので、その必須栄養素の中でどういうものも摂るべきか、それぞれのサプリメントについて紹介しました。

- まずは必須栄養素から摂りましょう。

- 必要最低量でなく最適量が入っている。

- 原材料に余計なものが入っていない。

- 信頼できるメーカーの製品が安心です。

- 日米間のサプリメントの考え方の違いを理解する。

第1に必須栄養素、第2に最低量でなく最適量が入っているものを、3番目に原材料に余計なものが入っていない、そして信頼できるメーカーの製品が安心だと思います。素人ではサプリメントの良し悪しは根源的なところまでは分からないので、情報を公開するメーカーが安心だと思います。そして5番目に、日米間のサプリメントの考え方の違いを理解してください。日本ではサプリメントは食品、アメリカでは半分治療の道具として使われているので、薬よりの機能を持ったものもあります。活性化ビタミンやキレート化ミネラル、吸収に工夫したものもあります。その場に応じて必要なものを使い分けたら良いでしょう。

11-5. 課題

- 必須栄養素のサプリメントを一通り購入して試してみましょう。

- サプリメントはあくまでも一例であり、必ずしもこの通りに購入する必要はありません。

- サプリメント選びの原則を元に、自分の信頼できるメーカーを見つけてください。

- 自分に合った個別化サプリメントの方法はモジュール5でお話しします。

必須栄養素のサプリメントを一通り購入して経験してみて、他にどんなものがあるか、ご自分の判断で色々と購入してみるのも楽しいと思います。ここでご紹介したものは、あくまでも一例で必ずしもこの通りに購入しなければいけないわけではありません。大事なのはサプリメントレベルの原則をきちんと知っておくことです。それを元に信頼できるメーカーを見つけてください。色々買ってみたらメーカーに問い合わせしてみるのも良いと思います。