人間は約37兆個の細胞でできています。その細胞ひとつひとつが元気であることが健康状態を保つ上で必須で、その中は細胞内器官という中身がつまっていて、重要なのはこの4つです。

- ミトコンドリア

- 核

- 細胞膜

- 小胞体

他にもゴルジ体などもありますが、さしあたってこの4つを抑えておけば、栄養療法を考える上では事足ります。重要なのは、「細胞の どの部位の どんな働きのために どの栄養素が必要か」ということを、関連付けて頭に入れておくことです。例えば、ミトコンドリアならビタミンB群が必要ですよ、といったことです。

また「毒性物質が 細胞のどの部位の働きを損なうか」も重要です。例えば、ミトコンドリアは重金属でやられますし、トランス脂肪酸が入ってくると細胞膜の働きが失われます。トランス脂肪酸は直鎖状で、油の塊である細胞膜を固めてしまう働きがあります。その細胞内器官4つを、これから1つずつ解説していきます。

ミトコンドリアとは

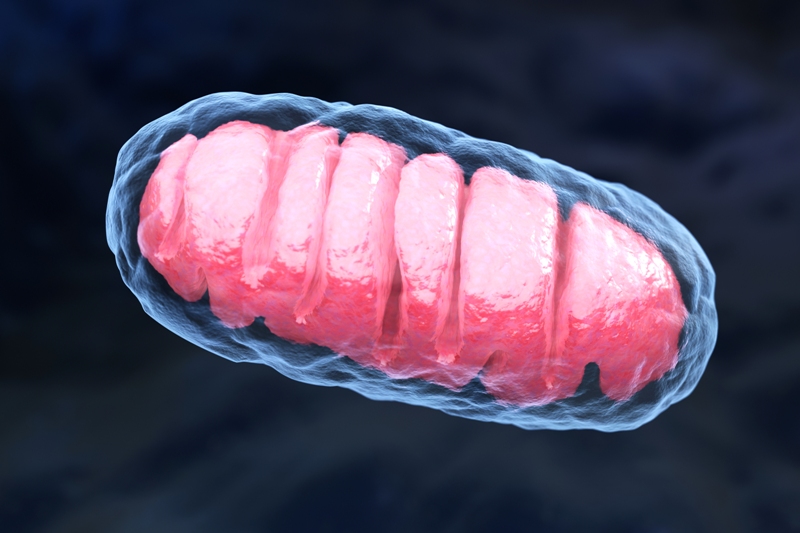

ミトコンドリアは数ある細胞内小器官のうちのひとつで、すべてのエネルギーをATPという形で産生しています。各細胞に300から数千個存在していて、人間全体では1京個存在します。なんと、人間の体重の10%はミトコンドリアです。

血球や皮膚細胞にはほとんど存在しません。もし赤血球にミトコンドリアがあれば、酸素を運搬するのではなく、酸素を自分で使ってしまうからです。卵子には10万個あるので、ミトコンドリアが受精・着床に影響を及ぼします。

ミトコンドリアの祖先は細菌である、という話は最近有名になりました。もともとは別の生物だったのが、20億年ほど前に寄生したんです。リケッチアという細胞とウイルスの間のようなものが細胞内に寄生したのをきっかけに、エネルギーをたくさん作れるようになって進化した、という話です。つまりもともとは別の生き物ですから、細胞の核とは別に、独自のDNAを持っています。

ミトコンドリアはエネルギー産生装置

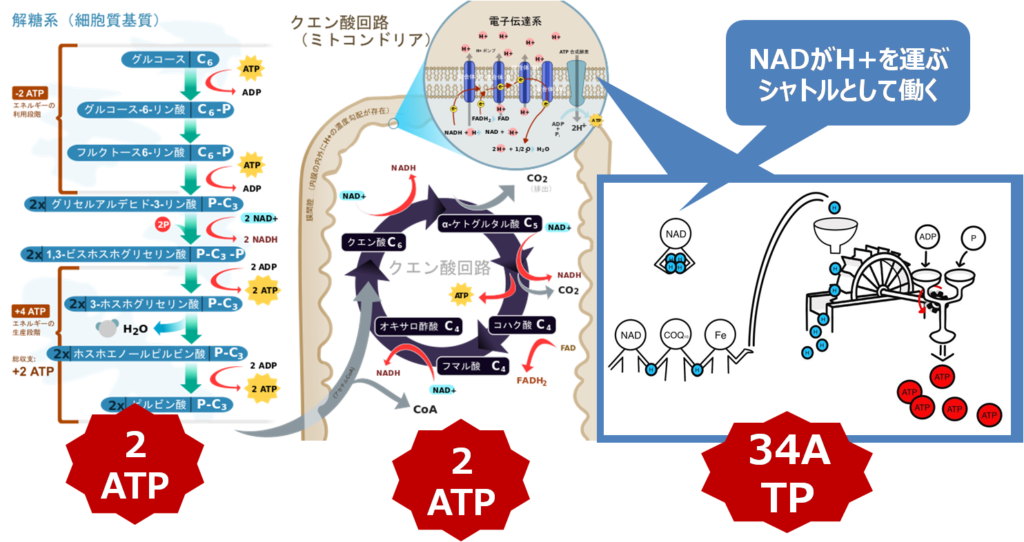

ミトコンドリアはエネルギーを産生する装置です。これは、糖質(グルコース)からエネルギーがどのように産生されるかという経路の図です。

前に出てきたクエン酸回路が、この中に入っています。ミトコンドリアの外側にあるのが解糖系という、ブドウ糖をピルビン酸に変える経路です。酸素を使わないので無酸素代謝と言われます。ミトコンドリアの中は酸素をたくさん使う、有酸素代謝です。

この無酸素代謝では、1分子のグルコースから2分子のピルビン酸ができます。その間に、ATPを使って、ATPが作られます。つまり、1分子のグルコースから、差し引き2つのATPが作られます。ATPができるほど、エネルギーが産生されているという意味です。

できたピルビン酸はミトコンドリアの中に入ってきて、TCAサイクル、クエン酸回路に入ってぐるぐる回ります。ここでも2ATPが作られます。クエン酸回路はNADをNADHにして、次の電子伝達系に水素を渡す役割をしています。NADというのはビタミンB3、ナイアシンのことです。つまり、ナイアシンは水素を奪っているんですね。この水素を奪う箇所が、3か所あります。

クエン酸回路は確かにATPも作っていますが、一番大事なエネルギー回路である電子伝達系に水素を渡すのが一番の役割です。水素の運び役になっているのがこのNAD、すなわちナイアシンなんです。

このクエン酸回路で得られた水素は電子伝達系に行来ます。電子伝達系では、NAD・コエンザイムQ10・鉄などが電子や水素を受け渡して、細胞の外にどんどん水素を出すんですね。そして水素が外から中に入っていく過程で、水車が回って、その水車を回す力でATPが作られるという仕組みです。

本当はもっと複雑ですが、初めての場合はこういった理解でいいと思います。大事なのは、電子伝達系で他と比べても格段に多い、34個のATPができるということです。解糖系とTCAサイクルは前段階の準備をしてくれるところ、というふうに考えたらいいと思います。

もちろんすべての回路が回らないとエネルギーは作れません。エネルギーがつくれない、ミトコンドリア機能が低下しているという場合は、これらの回路のうちのどこが止まっているのかを考えてください。一般的にはミトコンドリアサプリメントはナイアシン(NAD)・コエンザイムQ10、鉄などが含まれます。

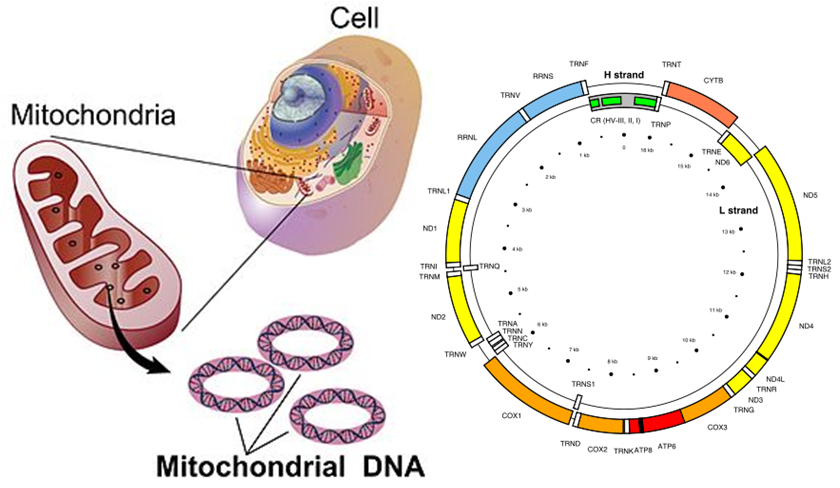

ミトコンドリアのDNA

ミトコンドリアは細胞の核にあるDNAとは別に、独自のDNAを持っています。ミトコンドリアのDNAは、核のDNAと比べて、活性酸素の害を受けやすいのが特徴です。ミトコンドリアでは中で電子を受け渡していますから、酸化還元反応が活発に行われているということです。

ミトコンドリアは酸化反応の宝庫ですから、不完全燃焼のすすが2%くらい出るといわれています。ですから、年をとればとるほど、ミトコンドリアをきちんと動かすには抗酸化対策が必要です。抗酸化対策が不十分だと、ミトコンドリアのDNAが傷つきやすいです。ただでさえ活性酸素が多いのに、ミトコンドリアの遺伝子は核のDNAと違って、DNAを守るヒストンがなく、環状で丸裸です。損傷を受けやすいうえ、修復能力もとても劣ります。

さらに活性酸素・重金属・有機溶剤の影響で、DNAが直接障害されます。活性酸素の発生源でありながら、活性酸素に弱いという非常にデリケートなものです。抗酸化対策は必須です。

ミトコンドリアへのアプローチ1:必要な栄養を取る

ミトコンドリアを駆動する栄養素を摂ると、ミトコンドリアが動きやすくなりそうですね。コエンザイムQ10、NADH(還元型のNAD)、鉄などです。特に、電子伝達系で働くコエンザイムQ10、NADH(還元型のNAD)は積極的に摂っていくと良いと思います。マグネシウム・亜鉛も、ミトコンドリアの基本的な動きに重要なので、摂った方がいいですが、ミネラルは吸収が悪いので摂り方に工夫が大事です。

鉄はとても重要な栄養素ですが、酸化されやすく活性酸素の発生源になりやすいので、取り扱いに注意が必要です。鉄が足りないからと鉄サプリメントをたくさん摂るのは、害が大きいです。ヘム鉄の多い赤身肉をたくさん食べると、がんになりやすいという相関性についての論文はたくさんあります。ミトコンドリアを動かすためには、必要な栄養素と抗酸化対策が必要です。

ミトコンドリアへのアプローチ2:抗酸化対策

これは抗酸化物質として有名な、ビタミンCの構造式です。抗酸化、というのは相手を還元してあげるということです。還元するということは、水素をあげること、電子をあげることです。つまり抗酸化力が強いということは、電子を離しやすいということです。ビタミンCは非常に抗酸化力が強いというのは、エンジオール基の水素のひとつが構造上、非常に離れやすいからです。

一般的に、ヒドロキシ基(-OH)・フェノール基は抗酸化力を持っています。化学式を見ると、抗酸化力が強いかどうかがわかります。クルクミン、レスベラトロール、カテキンなどのポリフェノールは、この離れやすいOH基がたくさんついているから、抗酸化力が強いということになります。だから、ミトコンドリアを動かすためにはこういったポリフェノールを一緒に入れてあげるといいんです。

ミトコンドリアサプリの具体例

実際に、ミトコンドリアサプリの例を見てみましょう。これはPure Encapsulations社という有名なサプリメントメーカーの、mitcondria-ATPというミトコンドリアサプリです。Pure encapsulationsはアメリカの代替療法医の中で、人気ナンバー2です。(ナンバー1は Metagenics 社)

何が入っているかというと、上からチアミン、リボフラビン、ナイアシンです。そして抗酸化のビタミンCとE、マグネシウムが入っています。理屈にかなっていますよね。

ビタミンCとEはあわせて入れておくといいです。ビタミンCは、還元した時に自分自身は酸化されますから、ビタミンEに還元してもらうんです。ビタミンEは酸化されますから、グルタチオンに還元してもらうんです。次々つながっていまして、抗酸化ネットワークといいます。抗酸化ネットワークに入っている栄養素を組み合わせて摂ると、抗酸化能力が非常に高まります。

カルニチンの効果

カルニチンも入っています。カルニチンは脂肪酸をミトコンドリアの中に入れるのに必要な栄養素です。痩せる、と言われていたりしますが、脂肪を燃やすためのものです。エネルギー代謝に関しては、脂質と糖質がとても重要です。ふだん、脂質もたんぱく質も糖質も、すべてエネルギーにすることができます。しかしエネルギー代謝の柱はやはり、脂質と糖質です。

たんぱく質はアミノ基を持っているので、代謝の中でできる窒素は有害で、排泄するのにアンモニアを経由したりして手間がかかります。エネルギーとしては向いていません。できればCとHしか使いたくないので、炭水化物か脂質をエネルギーとして使いたいんです。糖質制限をしている人は脂質がエネルギーのメインになってきますね。

しかし、エネルギーの性質で比べると、脂質と糖質ではエネルギー供給のパイプの太さが違います。糖質はパイプが太く、エネルギーの効率がとても良いです。脂質は脂肪細胞にあるものを一回たんぱく質の単体に載せて、細胞内まで運んでこないとエネルギーとして使えないので、エネルギーの供給パイプが非常に細いです。そこが一番違うところです。

ふだん私たちがぼーっと座っていたなら、脂質のエネルギーの方が使われています。歩いたりすると、だんだん糖質の割合が増えてきます。マラソンは42キロ走りますが、42キロすべてを糖質では賄えないんです。糖質からできるグリコーゲンはせいぜい1500カロリーしか貯められないので、脂質エネルギーもうまく入れるんです。それがペース配分です。

うまく走れる時は脂質エネルギーを使って走って、スパートの時に糖質を使うんですね。だから、それまでに糖質を使い果たしていると最後のスパートがうまくできないんです。脂質はエネルギー源としてとても重要なのですが、その脂質を細胞内に入れるのに重要なのが、カルニチンです。

抗酸化物質

他に、トランスレスベラトロール、グレープエクストラクト、このあたりは抗酸化物質です。N-アセチルシステインとかαリポ酸とかがあります。αリポ酸は解毒と抗酸化に役立ちます。αリポ酸は脂の抗酸化も水の抗酸化もできます。ビタミンCとEの両方の特性を持っています。

あとはカネカ・ユビキノールが入っています。カネカ、というのはコエンザイムQ10の有名なメーカーです。鐘淵化学工業というところで開発されたのがコエンザイムQ10で、ユビキノールというんですが、1日30mgではまったく効きませんでしたが、200mg使うと心不全に効果があるとアメリカで火がついて、逆輸入されたような栄養素です。抗酸化とエネルギーの療法に効果があり、ミトコンドリアには必須です。

ミトコンドリアを動かすにはこんな栄養素が必要だ、という見本のようなものですね。

ミトコンドリアサプリの具体例2

もうひとつ、Seeking Health社のサプリメントをご紹介します。これは非常にシンプルですね。コエンザイムQ10とNADHだけ。これだけでも効くぐらいですから、コエンザイムQ10とNADHの重要性がわかりますよね。

疲れやすい人は、こういったサプリメントから始めてください。ただし、それはあくまで対症療法なので、その下に何があるかということが大事です。

ミトコンドリアはがんにも関わる

これはミトコンドリアサプリの話の続きですが、がんは遺伝疾患か代謝疾患かという議論が昔からあります。がんは遺伝子に傷がついて、そこから発症します。傷がついた遺伝子が分裂して増えていく、という仕組みなんです。

だから、アンジェリーナ・ジョリーさんは遺伝的に、変異型のBRCAという乳がんの因子があったので、予防的に乳房をとってしまいました。これはがんが遺伝疾患だという発想に基づいた行動だと思います。

しかし、本当にがんは遺伝疾患なのでしょうか?がんは100年前にはほとんどありませんでした。もし遺伝疾患なら、昔からもっとあったはずです。

これは、「Cancer as a Metabolic Disease」がんは代謝疾患である、という内容の本にあった図です。正常細胞が分裂すると、正常細胞になります。腫瘍細胞が分裂すれば、当然腫瘍細胞になります。しかしそれは、何が原因なのでしょうか。正常細胞に腫瘍核を入れても、正常細胞になりました。逆に、腫瘍細胞に正常な核を入れ込んでも、腫瘍細胞ができたんです。ということは、核内の遺伝子に起因するものではないはずです。

がんの腫瘍抑制因子はミトコンドリア

がんの究極の主要抑制因子はミトコンドリアです。だから、ミトコンドリアの機能が低下するとがんになりやすいです。ミトコンドリア機能の低い人、疲れやすい人、低体温の人はがんを発症しやすいです。がんを治すためには、ミトコンドリア機能を上げて、身体を暖めるといいという話があります。これはミトコンドリアだけではなく、もう一つの細胞機関である小胞体と重ね合わせて考えると理解が進むと思います。このあたりはとても大事な話です。

人間には、古くなったり傷ついた細胞に自殺してもらう機能があります。この作用をアポトーシスといいます。ミトコンドリアはエネルギーの産生がメインの仕事ですが、アポトーシスのコントロールにも一役買っています。エネルギーの低下とアポトーシスコントロールの低下は同時に起こります。だから、エネルギーの低下は発がんやアルツハイマーにも関係してきます。

アポトーシスは、ミトコンドリアと小胞体が協同してシグナルを出すことによってはじめて行われます。だから、ミトコンドリアと小胞体のどちらかの機能が低下するとアポトーシスが行われなくなって、不要な細胞が出ていかず、デトックスできなくなってしまいます。よって、腫瘍細胞が生き残ってしまうわけです。もともと外部から来たミトコンドリアと、正常な細胞を結びつけているのは小胞体です。小胞体は、たんぱく質の製造工場です。

疲労系疾患はミトコンドリア機能を改善させる

大事なのは、疲労系疾患はミトコンドリア機能を改善させることが大事だということです。俯瞰的に、ズームを変えて、同時に考えていってください。代謝のどこが止まっているのかも同時に考えます。

副腎疲労もミトコンドリア機能低下です。全身症状としては、疲れやすい。臓器レベルとしては副腎機能低下。細胞の状態としてはミトコンドリア機能低下です。

甲状腺機能低下症も、臓器レベルで言えば甲状腺機能の低下ですが、細胞の状態としてはミトコンドリアの低下です。甲状腺ホルモンにはミトコンドリアの数を増やし、機能を高めることがわかっています。

鉄欠乏性貧血も同じです。臓器レベルでは、赤血球数低下、質の悪化ですが、やはりミトコンドリア機能低下です。鉄には、赤血球の中で酸素を運ぶ働きと、ミトコンドリアの中での働きがあります。酸素を運ぶのも、ミトコンドリアの中での働きもエネルギーに関係するので、鉄欠乏性貧血はものすごくエネルギー不足になります。

鉄はエネルギー源ですから絶対に必要ですが、多すぎると活性酸素発生のもとになります。コツは、少量使って、利用効率を最大限まで上げることです。

サプリメントを使わないミトコンドリアアプローチ

ミトコンドリアの働きを良くする方法は、サプリメントを使うか使わないかで大きく2通りに分けられます。サプリメント以外では、運動が重要です。運動刺激によってミトコンドリアは増えます。

新しいミトコンドリアを作り出すために重要なのは、断食です。空腹時間を作ると、脂肪が燃えるようになります。脂肪が燃える時に、ナイアシンが体内で作られます。実はナイアシンがミトコンドリアを新生するスイッチになっています。

DNAの修復もナイアシンです。DNAの修復は寝ている間に行われるので、寝る前に少量飲むといいです。多すぎると肝機能障害やナイアシンフラッシュを起こしたりします。ナイアシンは量によって効果が変わる、とても興味深いビタミンです。

小胞体ストレスを解消すること、については、また次回の小胞体のところで詳しくご説明します。