腰痛や頭痛、副腎疲労など、なかなか治らない症状を抱えてはいませんか?

なぜだかわからないけれど、キッチンに入ると動悸や息切れがするというようなことはありませんか?

このような場合には、自覚しにくい、分かりにくいストレスが隠れている場合があります。そして、その大元には、小さな頃のトラウマがある可能性があります。

今日は、なぜそのようなことが起こるのかを、自律神経の働きから学ぶとともに、トラウマや気づきにくいストレスを超えていく方法をお話しします。

そして、そうすることで自分をもっと好きになっていってもらえればと思います。

1.ストレスホルモンと副腎疲労

みなさんは、自分のことが好きですか?

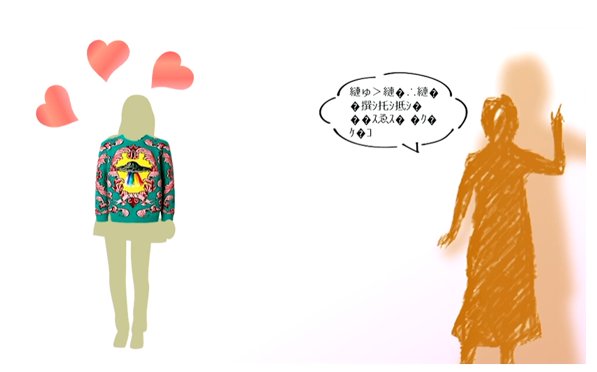

ここに2組の親子がいたとします。

そして、娘たちは、少し変わったデザインだけれども、とてもお気に入りのセーターを見つけました。2人とも、ちょっといい気分になっています。その服を試着していると、1人のお母さんがやって来て、自分の娘に言いました。

「まあ、なんて素敵なセーター。これを選ぶなんていいセンスだし、これを着こなせるなんてあなたは最高。みんなに見せに行ったら?」

その娘は、ご機嫌になっています。

ところが、もう一人のお母さんは、自分の娘に言いました。

「なにそのデザイン、そんなのが似合うとでも思っているの?いつも無駄遣いばかりして、いい加減にしてちょうだい」

この娘は、気持ちが萎えています。

では、この2人の娘のうち、自分のことが好きなのはどちらの子でしょうか?

そして、この時、2人の自律神経、脳内伝達物質はどのようになっているでしょうか?

1人目の娘の脳内には、報酬系といわれる神経が刺激されたときに出るホルモン、セロトニン、オキシトシン、エンドルフィン、ドーパミンがでています。

2人目の娘には、苦痛系の神経が刺激されたときにでるアドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾールといったストレスホルモンがでています。ストレスホルモンというのは、例えば、とても暑い、寒い、気圧の変化が激しいなど周りの変化が大きい時に、これに対応して体を調整をしようとしてでるホルモンです。

基本的には、緊急事態にだけ使うもので、これがあることで人間は生き延びることができます。

ところが、ストレスホルモンによって苦痛系の神経が刺激さ続けてていると、筋緊張から、頭痛や肩こり、腰痛などが出てきます。性ホルモンもうまくでないので、月経不順やPMSが出てきます。免疫の不調からアレルギーなどの自己免疫疾患も出てきます。消化機能に異常が出て、便秘や下痢を繰り返すこともあります。その他、動悸や不眠、過呼吸、脂肪肝、がん、倦怠感なども起こってきます。

こういった不調を引き起こすこともあるストレスホルモンは、副腎で作られています。

そして、ストレスホルモンを出し続けなければならないような状態が続くと、副腎が疲労してきます。最終的に、慢性的な疲労に陥った状態を、「副腎疲労」といいます。

- 炎症

特に見逃されがちなのは、痛みのないもの、脂肪肝、リーキーガット、神経を抜いた歯の根っこの炎症、上咽頭炎など - 化学物質、重金属の体内蓄積

特にアマルガムの蓄積が有名 - 生活習慣

睡眠不足や残業、夜更かしなど - 食事によるストレス

糖質の過剰摂取、カフェインの摂取、消化できる以上のたんぱく質を摂ったとき - アレルギー疾患

ぜんそくや花粉症など - 精神的ストレス

大切な人の死、経済的な問題や人間関係など

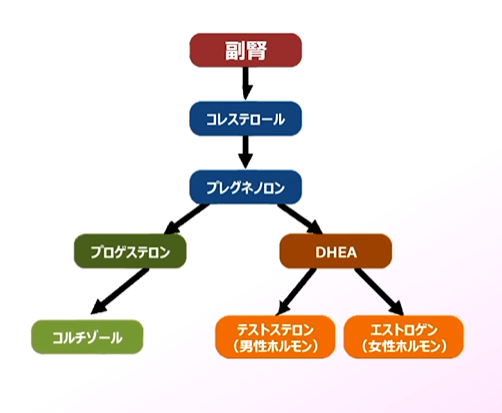

では、副腎ではどうやってコルチゾールを作っているでしょう。

まず、副腎がコレステロールを取り込み、プレグネノロンに変わります。ここから2つのルートに分かれて、一つはプロゲステロン、もう一つはDHEAです。

DHEAはテストステロン、エストロゲンといった性ホルモンを作りますし、プロゲステロンはさらに変化してコルチゾールを作るようになります。

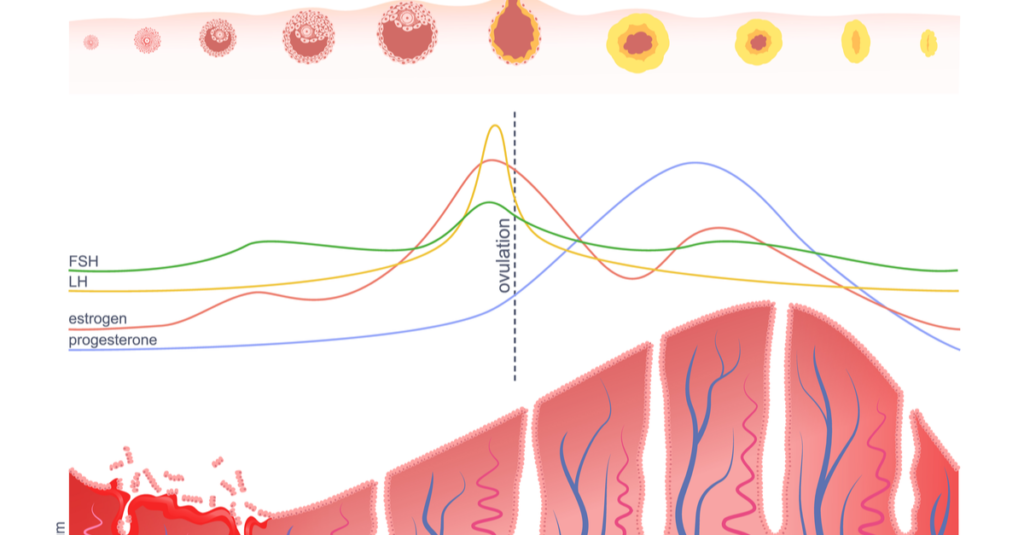

プロゲステロンとエストロゲンは女性にとって特に大事なホルモンで、副腎だけではなくて卵巣でも作られており、子宮内膜に影響しています。

女性の子宮内膜は月経によって剥がれ、月経血として排泄されています。そして子宮内膜を度再生するときにエストロゲンが使われます。そして、プロゲステロンが受精卵の着床に適した状態を作っていきます。ということは、この2つがしっかり作れていることは妊娠に関係してくるということになりますから、副腎疲労のある人が妊娠しにくいのは、このホルモンが関わってるからです。

また、もともと卵巣機能が十分であればこの2つのホルモンが作れますが、更年期状態に入り、卵巣の機能が落ちてくると、この2つのホルモンを副腎で作り始めます。この移行期がうまくいかないと、更年期症状が強く出ることがあります。

副腎で作るホルモンはたくさんあります。

これがうまく作れないとき、ストレスがかかったときにはコルチゾールがたくさん出てなんとか対処しようとします。ただ、ストレスが長く続いたときはずっとコルチゾールを作り続けなければならないので、副腎の中のコレステロールはほとんどがコルチゾールに流れていき、性ホルモンに流れる量が減っていきます。なぜなら、コルチゾールがなくなると生命にダイレクトに影響しますが、性ホルモンはすぐには影響しないからです。このため、ストレスが溜まってくると性ホルモンが作られず、性欲の低下が起こります。このコレステロールがコルチゾールのほうにどんどん流れていくのを、コルチゾール・スティールといいます。

このコルチゾールを検査する方法があります。専門のクリニックでの検査のほか、Amazonで検査キットを買うことができます。

これはコルチゾールとDHEAを調べるキットで、唾液を調べる検査です。

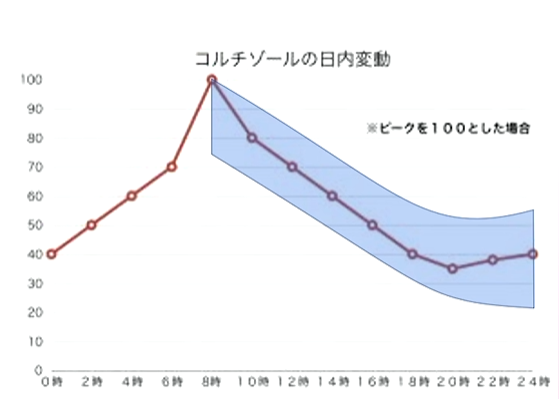

このグラフはコルチゾールの日内変動を見ています。

朝の8時にピークになり、そこから夜に向けてどんどん下がっていき、真夜中で一番低くなってから、また8時に向けて上がっていきます。コルチゾールの検査は朝8時から真夜中までの間を調べます。

この水色の中に入っていれば、基本的に正常とカウントします。

もし一過性のストレスがかかった場合、DHEAのほうに回す分をコルチゾールに回すため、プロゲステロン、コルチゾールが増えていきます。この時、一次的にコルチゾールが上がるため、日中は意外と元気なため、本人は元気だと思っています。しかし、だんだん足りなくなってくると、カフェインや甘いものを摂ったりしだします。

しかし、このときには自覚症状がないので病院に来ることはまずありません。

どんどん副腎が疲れてきてコルチゾールが不足してくると、元気がなくなってぐったりします。これは、コレステロールがもともと低い人もこういう傾向があります。

コレステロールが作れないだけではなくて、コレステロールを下げる薬が効きすぎている場合も要注意です。

コルチゾールにはいろいろな作用がありますが、ここで重要なのは肝臓での糖の新生です。

では、血糖値を上げるホルモン、どんなものがあるでしょう。グルカゴン、アドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾール、成長ホルモン、甲状腺ホルモン、ソマトスタチン、アルドステロン、多くのホルモンが血糖値を上げてくれます。

どうやって上げているかというと、肝臓の中にはグルコースが鎖状になったグリコーゲンがあります。グリコーゲンは、このままでは血糖値になれないので、これらのホルモンが出ることによってグリコーゲンが分解されて血中に入り、血糖値を上げることができます。ということは、体中のグリコーゲンがなくなったら、血糖値を上げることができないということになります。グリコーゲンがしまってあるのは肝臓、そして筋肉です。脂肪肝などで肝臓が悪い人や筋肉量が少ない人は、グリコーゲンがもともと少ないので、血糖値を上げにくい状態が続いています。

では、血糖コントロールはどうなっているのでしょうか。

血糖値は、食事をした場合、大体70~139の間に留まっています。食べるたびに血糖値が上がって、インスリンの作用で下がります。そして、夜の間は食事をしなくても血糖値が保たれています。

これにコルチゾールの日内変動を重ねてみると、朝はコルチゾールがしっかり出た後、だんだん下がって、夜中の間は少しずつ出ています。つまり、コルチゾールが保たれていれば、夜中の血糖値は安定して保たれることになります。夜中はご飯を食べないので、血糖値を上げるホルモンがしっかり出ていることが大切です。

ところが辛いことがあってストレスが溜まっている場合、コルチゾールのロスが起こってだんだん下がっていきます。すると日中、夜間ともに血糖値が保たれなくなるため、なんとか正常値に戻そうと、違うホルモンが手伝ってくれることで、血糖値が保たれます。このホルモンがアドレナリン、ノルアドレナリンです。

この2つのホルモン、普段は戦ったり逃げたりするときに使われるホルモンです。ほどよく出ていれば、やる気と気合いになりますが、出すぎた場合は怒りやイライラ、不安や焦燥感、不眠、動悸、高血圧、高血糖にもなります。

2.過去のトラウマからくる Freeze や身体の緊張

外来にきた冷蔵トラック運転手の女性は、なかなか治らない腰痛を抱えた方でした。腰痛のためにサポーターを使ったり、温めたり、他の病院で処方された痛み止めを使ったりしています。

まずは、仕事中にとっているカフェインを止めてもらいました。

しかし「毎日疲れが抜けない」というので、お休みの日に何をしているのか聞いてみました。すると、「土日はいつも、夫と一緒に釣りに行っている」と言います。それも、「夫を釣り場に送り迎えしている」のです。いつも疲れが抜けないのにそうまでしている理由は、「自分が釣りに行かないと、夫が怒りそうだから。機嫌を損ねそうだから」だそうです。

そこで、「疲れているから、行かないと言ったことはありますか?」と聞いてみると、言ったことはないといいます。

ですので、処方箋として「私は疲れているから、自分で運転して行ってください」と言葉にして言うようにしてもらったところ、これだけで次の診療までに腰痛が治っていました。

けれどもしばらくすると、今度は膝の痛みが出てきました。

もう一度話を聞いてみると、勤務がほぼ毎日なうえに、なかなかシフト通りには運転できず、他の人が休んだときに代わりにシフトに入ったり、他の人があまり行かない遠くに行かされたり、時間帯も遅かったり早かったりなど、都合のいいように使われているといいます。でもやはり、それを断ったり、シフトを変えてくださいと言ったり、残業代や給料を上げてくれと言葉にして言うことができないと言います。

この患者さんの問題点は、夫にも仕事先にも何も言えないことです。

何も言わなければ、夫も会社も、この方が満足していると思い込んでしまうので、外から見ると問題な何もないことになってしまうわけです。けれども、患者さんのほうは、誰も分かってくれないし、守ってもくれないと思っている。

’’誰も守ってくれないということは、自分の身に危険が迫っている’’ということなので、体がそれを感じてガチガチに固まり、腰やひざに痛みが出ていたというわけです。

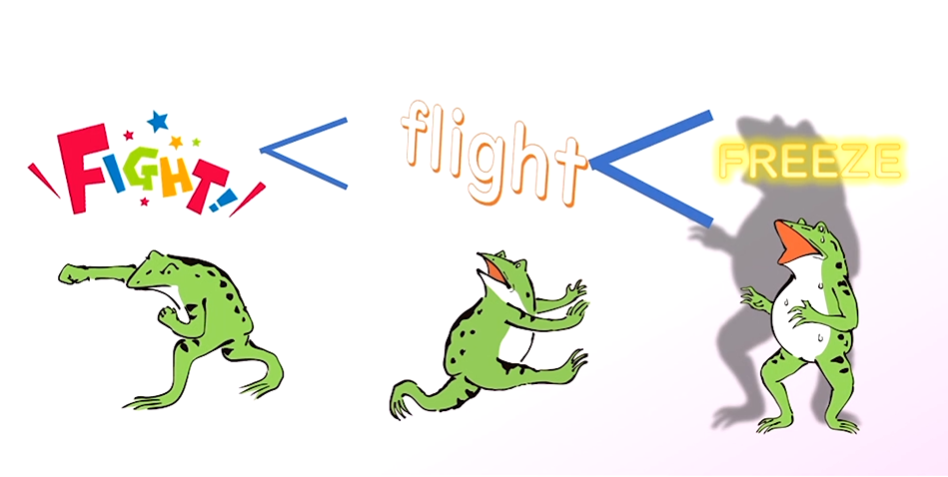

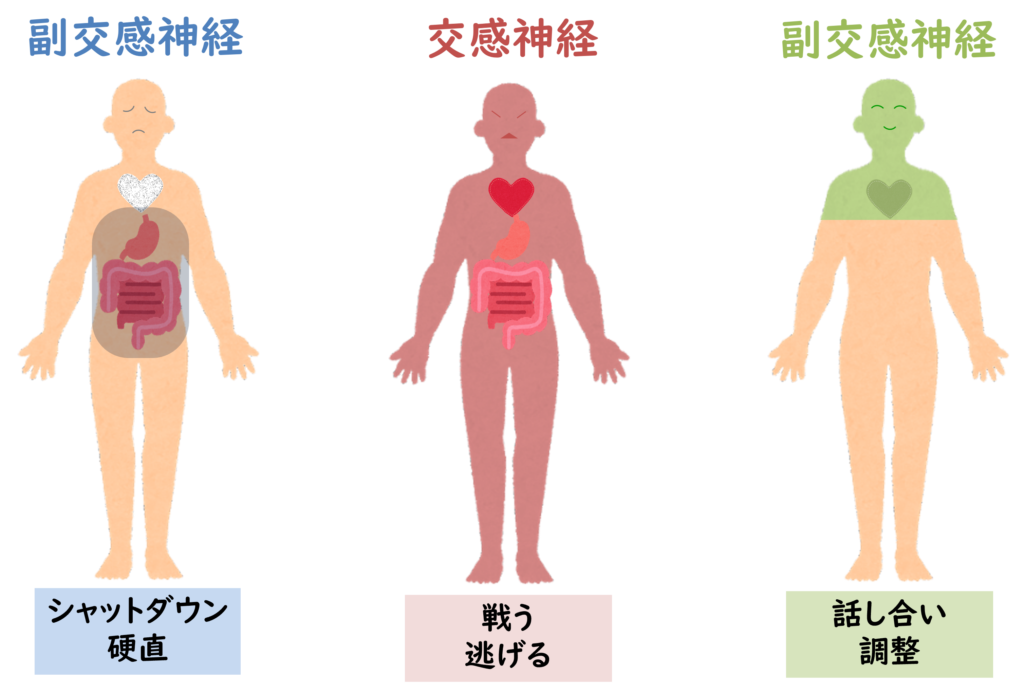

人間の身体は、危険を感じると交感神経優位になって「Fight(戦う)」の状態に、これができない時には「Flight(逃げる)」の状態になります。これは、どちらも体を動かして生命を維持しようとする機能です。

けれども、FightもFlightもできない時、副交感神経優位の「Freeze(固まる)」という状態になります。これは、危険なのに動かなくなってしまう状態です。

例えば、カエルが散歩中に蛇にあったとします。

この時、あまりに驚いたせいで、カエルが戦うことも逃げることもできずに気を失ってしまったとしましょう。そうすると、ヘビはカエルに気がつかずに通りすぎてしまう。つまり、カエルは意識を失うことによって命が守られたーということになります。

動かなくなるというのも、身を守る手段の1つというわけです。

また、貝の仲間のホタテは、いじめられると貝殻を閉じてじっとしています。いじめた相手に襲いかかったりせず固まってしまうので、おいしく食べられてしまうわけですが、これは体をガチガチに固めてFreezeすることで、せめて痛みがないようにしたい、あるいは、うまくいけば敵からの攻撃を最小限にするためのものです。

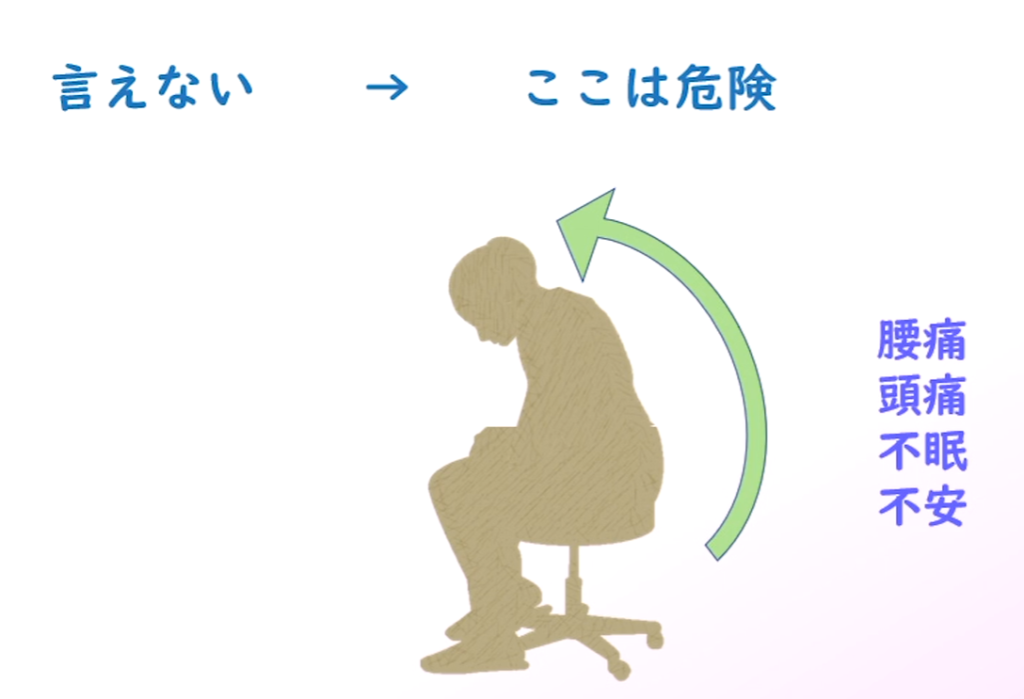

先ほどの患者さんも、今日は釣りに行きたくないとも、シフトを調整してくれとも、お給料を上げてくれとも言えない、つまりFreeze固まっている状態です。どうして言えないのかというと、ここは危険だと判断しているからです。

表層意識では怖いとは思っていないのですが、危険だという判断に体が反応してギュッと力を入れ続けているので、腰痛や頭痛が起こります。体が緊張しているので、不眠や不安が起こります。

この方の場合、実は、大元の原因は、お母さんとの関係性にありました。

お母さんがとりあえず文句を言う、そして逆らわせないタイプの人だったそうで、それがトラウマになって体がFreezeする、世界は危険だというふうに体が認識してしまっていました。頭では分かっていても体が反応する、これが自律神経の記憶です。

そして、この患者さんのように嫌だと思うことが日常になっていると、嫌だと思っていることすらも忘れて、本人がそれを自覚していないことがあります。つまり、ストレス自体なかったことになっている。

こういう場合には、「何がストレスですか?」と聞いても本人には答えられないので、問診がとても大切になります。

3.命の危険を感じたときに働く、お腹の副交感神経とFreeze

Freezeの状態をつくる副交感神経は、体を調整する自律神経の1つです。そして、体をリラックスさせるという、もう1つの機能も持っています。

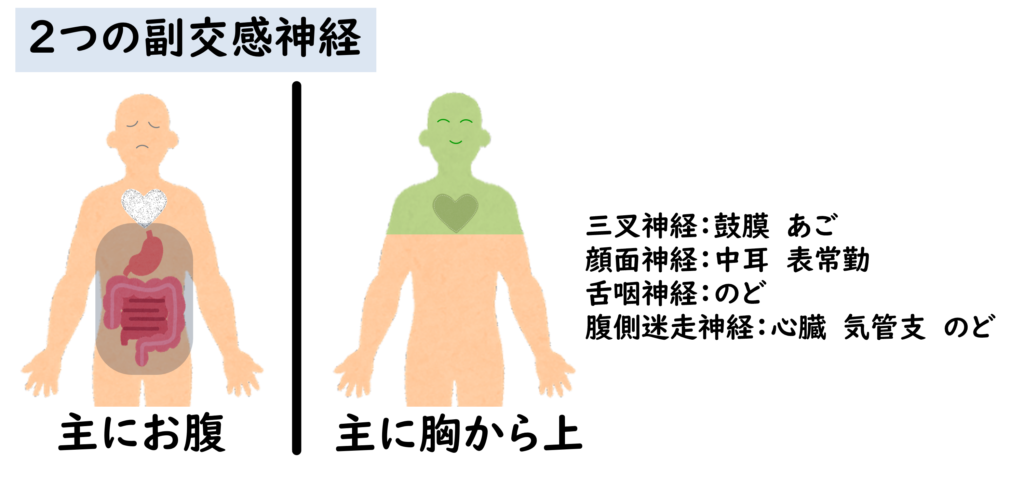

この副交感神経、今までは単純に、交感神経とバランスを取っているだけのものだと思われていましたが、最近では、副交感神経にも2種類あることがわかってきています。これはポージェス博士が提唱したもので、ポリヴェーガル理論というものです。

まずその1つが、主にお腹を司る副交感神経で、内臓機能、消化機能を調整しています。消化機能というのは進化の一番最初の頃にできるものなので、この副交感神経は進化の初期からの古い神経ということになります。

もう1つの副交感神経は、心臓を含めた胸から上の調整をしています。

調整しているのは主に三叉神経、顔面神経、舌咽神経、腹側迷走神経といわれるもので、鼓膜や顎、中耳、表情筋、喉、心臓気管支、一部は心臓を調整しています。この神経によって、声や表情、呼吸の調整ができますし、さまざまな音を聞き分けることができます。そして、この神経は、もともと魚のエラの部分を支配していたもの、つまりエラがなくなってから発達した新しい神経系でもあります。

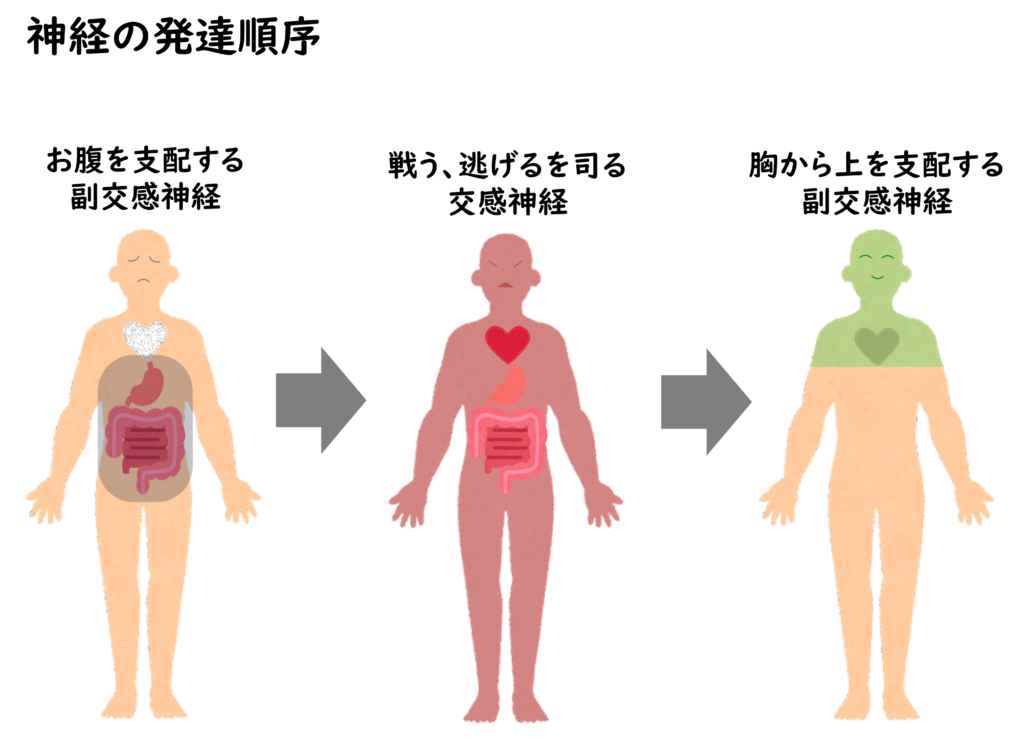

人間の神経系は、まずお腹を支配する神経ができた後、外界と接するようになって、戦う神経や逃げる神経ができてきます。そして、社会でのコミュニケーションが必要になった時に、首から上の副交感神経を発達させるようになります。

この首から上の副交感神経がしっかり働けるのは、周りが安全な時。

周りが安全と分かると、首から上の副交感神経が、お腹の副交感神経と交感神経の両方の調節をして、リラックスと消化、緊張と活動の両方を調整するので、楽しみながらおいしいものを食べるということができます。

ところが、安全を脅かされた時、戦うのも逃げるのも無理だと分かった時には、お腹のほうの副交感神経の一部を頑張って働かせようとします。命に関わるほどの危険が差し迫ったとき、お腹の副交感神経が一生懸命働いて体をシャットダウンさせ、硬直させます。体中をストップさせるので、呼吸停止、徐脈から心停止が起こります。呼吸と心臓、これはもともと首から上の副交感神経が調整していたところです。この調整がなくなったので、お腹の神経の威力が大きくなって止まってしまうということです。

新生児の突然死症候群は、もともと首から上のほうの神経がまだ発達していなくて、お腹の神経が優位になっているところで、お腹の副交感神経が激しく動いてしまうことが原因と考えられています。

これに関連したもので、赤ちゃんの原始反射の1つに「恐怖麻痺反射」というものがあります。この反射が作られるのは、だいたい妊娠5~12週、赤ちゃんが2㎜から6㎝くらいの時、まだお母さんが妊娠に気づくか気づかない頃といわれています。

この時期に、母体にストレスがかかったらどうなるか。母体にストレスがかかった状態というのは、コルチゾール、アドレナリン、ノルアドレナリンがたくさん出ている状態です。

例えば、貧血や低血糖があるとき、カフェインやニコチンを摂っているとき、痛みや炎症があるとき、怪我をしたとき、家庭環境や社会環境が悪いときなどです。

ストレスホルモンが血流に乗って赤ちゃんに届くと、赤ちゃんの体にはストレスがずっと持続します。そして、体を守るためにお腹の神経が働いて、体をギュッと固めて丸くなります。これでなんとか生き残ることができると、次第に消えていくはずのこの反射がずっと残存することになります。ストレスがかかるごとに体をギュッと固める結果として、お腹の動きが過剰になったり、背中の筋肉がガチガチになったり、人前に出るとしゃべれなくなる場面緘黙などが起こります。

泣き叫んで動かない子どもも、このバリエーションです。いってみれば、胎児期からストレスがある状態、つまり生まれる前から副腎疲労のある子どもも存在するということになります。

赤ちゃんはもともと体を丸めて、グーッと前かがみになっています。だんだん成長してくるとハイハイをし、背中を反らせて首を上げ、頭を上げて、見る機能を発達させていきます。さらに、赤ちゃんが立てるようになるためには、背中の筋肉がグッと伸びることが重要です。背中の筋肉がグッと伸びていないと人間は立つことができません。

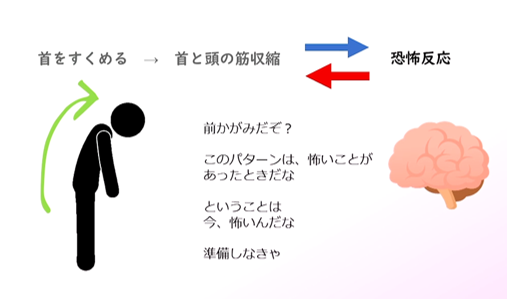

では、成長した普通の人が首をすくめる姿勢をとったときに、何が起こるでしょうか。

首をすくめるというのは、首と頭の筋肉が収縮しているということなので、脳はこれを

「前かがみだぞ。これは、怖いことがあったときの姿勢だ。今きっと怖いことが起こっているに違いない」

と判断します。例えば、スマホをずっと見ているとき、うつむいているときなども、同じように判断します。そして、脳は何か準備をしないといけないと考えて、副腎からたくさんのホルモンがでることになる。つまり、普段から前かがみ、姿勢が悪い人は恐怖の反応が出やすい状態が整っているということになります。

恐怖麻痺反射などについては、「のうみそとからだをつなげよう」にも詳しく書かれていますので、ぜひあわせてお読みください。

4.「なんとなくキッチンが嫌い」な人に起こっていること

ストレスには2つの種類があります。

1つ目は、わかりやすいストレス、例えば嵐で家が壊れた、火事になった、事故に遭ったというように原因がはっきりしているものです。この場合は、本人自身が何がストレスかを自覚しているので、カウンセリングをするにしても、体のケアをするにしても、対策は立てやすくなります。

2つ目は、わかりにくいストレス、特に本人が自覚していないストレスです。

例えば、キッチンが嫌いという人がいます。

なぜだか分からないけど、キッチンに行くのが好きでない、お料理をするのが嫌いで、ここに入ってくると恐怖感や不安感、焦燥感、絶望感、罪悪感が沸いてくる。その延長で、動悸や頭痛、倦怠感、イライラ、肩こりも起こってくる。本人自身、キッチンに入ることそのものは危険でも何でもないと分かっているので、こういった精神や体の症状に対しても、自覚がない。けれども、そもそもキッチンというのは、以下のようなさまざまなストレスや嫌な記憶が紐づけられた場所です。

- お腹が空いてから、つまり低血糖になって、交感神経が優位になってから入る

- 火を使うけれども、換気扇を使うので温かい空気は上に流れて、外からの冷たい空気が足元に入ってきて、足が冷える

- 調理する素材は大抵冷蔵庫に入っているので、冷たいものを触らなければならない

- 水を扱うので手が濡れる、もたれかかって調理をする人の場合はお腹も濡れる

- 冷蔵庫や換気扇、ガスコンロ、水道などいろいろな音、ノイズがある

- 料理も一品だけ作るわけではないので、マルチタスクが要求される

- お腹が空いている人が待っているので、急かされる

- たとえ家族が居間でおしゃべりしていても、自分だけは作業をしなければならず、疎外感がある

- 子どもの頃、低血糖でイライラしているお母さんが時間に追われてご飯を作っていた記憶がある

- 場合によっては、「男は入るものではない」と言われて、入ると怒られた記憶もある

- 男尊女卑の強い家の場合、女が料理をして当たり前と命令されて入る場所としての認識がある

そして、これだけストレスの条件と嫌な記憶が揃っているのにその自覚がなく、ご飯を作らなければならないという義務感がある。義務感はあるけど、私が作るのが当然とも思っている。このストレスが常に、日常に組み込まれているのがキッチンというわけで、ここから「なんとなくキッチンが嫌い」という状態が生まれることになります。

記憶というのは、体感や自律神経とリンクしています。特に命にかかわるような危険な記憶は、恐怖とリンクしやすくなっています。これは人間が生き残るための大事な戦略ですが、過剰に働いてしまうと生きにくさの原因になります。けれども、どの記憶を残すか、自分がどのように振舞うかの決定権は自分にありますし、記憶を書き換えることも可能です。

では、なんとなくキッチンが嫌いな人が、どうしても料理を作らなければならない場合はどうしたらよいでしょうか。

- 足元を温める

まず足元を温めるところから始めてもらいたいと思います。靴下をはく、カーペットを敷く、今は濡れても大丈夫なホットカーペットがあるのでそれを敷いてキッチンに立つ、これだけでもずいぶん楽になります。 - 可能であれば、食器洗浄機を使う

誰かに手伝ってもらうなどして作業を減らします。 - キッチンに入る前には補食をとる

働いている人の場合は、買物の前にも軽く補食をとって、血糖値を安定させておきます。 - ノイズキャンセリングのヘッドホンを使う

ノイズをシャットダウンするのも1つの手なので、ノイズキャンセリングのヘッドホンを使うと作業が楽になります。ただし、物によっては警報音が聞こえなくなるので注意してください。

5.症状が治りにくい人特有のセルフイメージ

治りにくい人のキーワードというものがあります。

例えば外来で、

「どうなりたいですか?」

と聞くと、

「元気になりたい」「健康になりたい」「疲れにくくなりたい」

と答える人です。

こういう人は、実は自分のことを「私は不元気」「元気ではない」「疲れやすい」と思っています。

「今は元気ではない」「今は疲れやすい」というように、「今は」とつく場合は、もともとの私は健康である、私は元気であるというセルフメージがあるからよいのですが、「今は」がない場合はもともとのセルフイメージが狂っている、ということになります。

セルフイメージというのは、私とは、私の存在とは何かということです。

このセルフイメージ、「私とは」という思いは、服装や態度、行動に出ます。

「私は疲れやすい」といつも思っている人は、全ての行動をその前提でしています。仕事も、人間関係も、学習も、趣味も、私は疲れやすいという前提で選んでいきます。

例えば仕事を選ぶとき、「私は疲れやすいから、高い時給では働けない」と思っています。勤務時間についても、「どうせ私は疲れやすいから、短い時間で働こう」と思っています。「私は疲れやすいから辛い仕事はダメ、楽な仕事を選ばなければならない」と思っています。

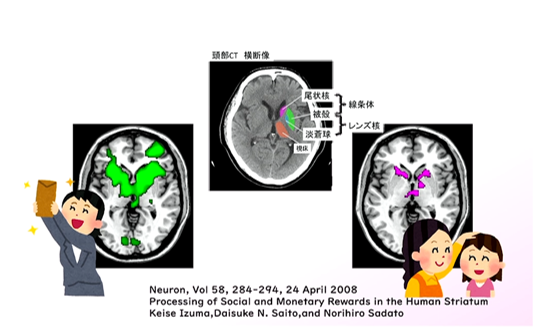

さて、人間は褒められると、脳の一部が活性化します。

脳の真ん中にある大脳基底核、その中の線条体という部分です。この線条体は、運動の開始・持続・コントロールをするところ、つまりやる気スイッチそのものなのですが、お金をもらった時にもここが活性化します。これは、お金をもらうことで、自分が褒められている、自慢ができる、価値があると思い込むことができるからです。本来、お金と自分の価値との間には何の関係もありませんが、脳の働きによって、「お金=自分の価値」と思い込む人がたくさんいます。その結果、お金がもらえないのは悪、時給が低い私はダメ、働けない自分には価値がない、そのような意味になっていきます。

「私は疲れやすい」と思っている人は、このようなプロセスで自分には価値がないと思うようになっていきます。

でも、そもそもお金とは、野生動物であれば獲物を取る能力のことです。野生動物であれば、獲物を取れるかどうかが自分の価値になるわけです。ところが、お金は、獲物そのものではありません。文化が作ったものなので、自分の価値をそこに当てはめることには問題があります。

人によっては、「人気=自分の価値」と思い込むこともあります。

InstagramやFacebookで「いいね」をもらわないと不安になる人、YouTubeで登録者が少ないと自信がなくなる人がそうです。テストの点数が悪いと、自分自身の価値がないと思い込む人もいます。配偶者の稼ぎや社会的地位を、自分の価値と紐付ける人もいます。家族が立派かどうか、自分の知り合いに有名人がいるかどうかを、自分の価値と紐付ける人もいます。

もしそうでないと自分の価値がないというのであれば、赤ちゃんには全く存在価値がないということになります。なぜなら、赤ちゃんには、収入も、社会的な人気も、配偶者もいないからです。もちろん、テストを受けることもできないし、知り合いや配偶者もいません。

もし自分に価値がないと思ったら、赤ちゃんと比べてみてください。

歩くこともできるし、話すこともできる。自分の意見をきちんということもできる。自分が持つ、その素晴らしい価値を思い出してください。

また、服装や態度・行動に現れるセルフイメージは、服装・態度・行動を変えることで、変えることもできます。

6.思い込みや記憶が症状をつくる

ここで、思い込みや記憶からさまざまな症状に悩んでいた人の症例を紹介します。

【症例1】

めまい、食欲低下、胃腸機能低下の症状に悩む、60代後半の女性。

話を聞くと、「ストレスが多くて」と言います。よく聞いてみると、「80代の姑に、自分は絶対に勝てない」と思い込んでいます。

この方には、あるイメージをしてもらいました。昭和の応接間にあるようなガラスの灰皿を手に持って、後ろから姑にそっと近づいて、その灰皿を振り上げるイメージです。そして、「どちらが強いですか?灰皿を持っている自分、後ろを向いている姑、どちらが強いかよく考えてみましょう。」と言った瞬間、この方は急に笑い出しました。

これは、自分が姑に勝てないと思っていたのは、ただの思い込みだったということです。体調というのは、イメージだけで十分に変えられます。

【症例2】

ぐったりとして、倦怠感が強い方。

仕事が忙しくて休めず、補食もとれずにいます。「疲れて動けないけれど、休むと周りに迷惑がかかるので、休めない。」と言います。けれども、この人は、そもそもどうして仕事が忙しいのでしょうか。他の人は早く帰っています。きちんと仕事を終わらせています。

この人だけが忙しい理由、それは仕事を断らないから、嫌だと言えないからです。休むことができないのは、勝手に周りに迷惑がかかると決めつけて、休みたいと言わないからです。補食が取れないのは、補食を取っていいかどうか聞いていないからです。周りの人には「こういう人は断らない」とばれているので、仕事をどんどん押し付けられるわけです。もちろん、周りは「何も言ってこないので、問題ない」と思っています。

【症例3】

自律神経失調の症状が続く男性。

この方のご両親は仲が悪く、子どもの頃にお父さんがお母さんに暴力を振るっていました。

この方の根底には、「お母さんを守れなかった」という無力感がありました。だから、仕事の仕方が自己犠牲前提で、たとえ休日でも体調の悪い人がいたりするとどんどん仕事を取ってしまいます。そして、自分の給料を上げられない、お客さんからお金を取れない、自分が頑張るべきである、自分が我慢しなければならないと思っている。そうしないと、自分の価値が認められないと感じていました。

この方の場合は、お母さんへの不信感も強くありました。それは、記憶の中で「お母さんは、大切な人を守ってくれない存在」だったからです。さらには、「家族は我慢するもの」「夫婦や家族は傷つけあうもの」という刷り込みが、「男性である自分は、好きな人を傷つけるに違いない」という認識もあるので、結婚にも踏み出せません。

【症例4】

頭痛、立ち眩み、倦怠感がひどく学校に行けない一人暮らしの女子大生。

血液データは、低血糖、中性脂肪が低値、鉄欠乏傾向、甲状腺機能がやや低値、低たんぱく傾向という副腎疲労の症状です。お母さんは、おかずを作って持っていたり、こまめに連絡をとるなどとてもいいお母さんです。この2人は仲良し親子で、お母さんは娘大好き、お嬢さんは、お母さんはとても優しいと言っています。

ところが、このお母さん、同じ外来に数年前から通っていて、食事指導、生活指導、内服処方を受けているにも関わらず、お嬢さんと一緒に外来に来ると「じゃあ病院が終わったら一緒にパンケーキを食べて帰ろうね」と平気で言います。それはなぜかというと、子どもに甘い物を食べさせる、いいお母さんになりたいからです。

この場合、お母さんに何か問題があるはずなので、家庭について聞いてみると、モラハラのご主人と口うるさい姑がいました。あれこれ言われたくないから黙って「はいはい」と我慢して言うことを聞いていると言います。つまり、この家族の中で頑張っている私はすごいと思っています。

お母さんのそばにいるのがモラハラのお父さん、この2人の関係をお嬢さんはずっと見ています。お母さんは首から上の自律神経が動かず表情が動きませんから、子どもは危険な状態だと認識します。つまり、大人になること、妻になること、嫁であること、結婚することが危険だと認識します。好きな人と結婚して優しい家庭を作りたいと頭ではわかっていますが、本能であるお腹の副交感神経がこう反応をするように体ができあがってしまっているわけです。

お母さんは、娘の面倒を見なきゃと思って嬉しそうですし、自分は優しいお母さんだと思っています。お母さんがニコニコするためには、お嬢さんは守られなければいけない状態でずっといなければなりません。つまり、自分が病気であるとお母さんは安全であると判断します。娘の世話が私の生きがいで、娘が病気だと自分の自己肯定感が上がります。そしてお嬢さんは、自分が病気だとお母さんが喜んでくれると思っています。この状態を「共依存」といいます。

共依存関係にある親子の場合、治ると困ってしまいますので、病院に行っても絶対に治りません。治りかけると必ず健康状態を崩すようなことを起こします。

成長するための独り立ち、好きなことをしたい、恋をしたい、この反応をもう1つのお腹の意見、病気ならお母さんが喜ぶ、1人暮らしはお母さんが悲しむ、結婚は辛いという思いが止めているわけです。この思いがずっとあると体は緊張状態、ストレスホルモンが出ます。その結果、副腎疲労を起こします。

他人がどう反応するか、これで自分の行動を決めるのを外的基準といい、自分がどうしたいか、自分で選択するのを内的基準といいます。

自分で選択することが大切です。

外的基準は、“しなければならない”義務感です。義務と欲求の両方がある状態の場合、どうしたらいいのか分かりません。でも、体のほうは外的基準、義務感のほうに引っ張られます。その結果、私には選ぶ力がない、好きなことを選んではいけないと思いこみます。

お母さんは、娘が病気だとニコニコしながらも、「早く良くなってね」という異なるものを同時に子どもに言うわけですから、子どもは「どっちの言うことを聞いたらいいの?」いつも悩みます。元気になってもいけない、けれど病気になってもいけない…、これが二重拘束です。これがずっと続くと心が張り裂けてしまいます。

この治療法はどうしたらいいでしょう。

この場合、まずそのお母さん、このお母さんとさらにまたお母さんとの関係を洗い出してみます。ここではお母さんと言っていますが、主に養育に関わった人です。ですから、保育士さん、ベビーシッター、場合によってはお父さん、親戚の人、おじいちゃんおばあちゃんのこともあります。

ここで絡んでくるのは栄養状態、ピロリ感染、社会情勢、文化などです。

今、大学生くらいの子どものお母さん、さらにそのお母さんとなると大抵戦中か戦後に生まれた人が多いです。ということは戦時中の社会情勢、食べ物が足りない、栄養状態が悪い、ストレスが多いという状態になります。

おばあちゃんが妊娠していたとき、お母さんがまだ胎児だったとき、この体の中に、孫にあたる人の卵細胞ができています。ということは、このときにストレスがかかると、いろいろな栄養状態、ストレス状態、これが遺伝子に反応されます。遺伝子そのものは変わりませんが、そのスイッチになるメチル基の位置が変わってきます。ですから、おばあちゃんのストレスというのは孫に関わってきます。自分のストレスが親子3代に響いてくるということになります。

7.トラウマを終わらせる

おさらいになりますが、自律神経には交感神経と副交感神経がありました。

ストレスがかかったとき、自律神経はそれを調整して整えようとします。そして、Freezeに作用する副交感神経には、2種類あることが分かってきています。

1つはお腹を支配する副交感神経、もう1つは首から上の新しい副交感神経です。

後者の「首から上の新しい副交感神経」は、話し合いや調整をします。これがしっかり働いているとき、体にはほどよい緊張とほどよい安静があります。つまり、楽しい活動をしながら、お腹もしっかり動くことができる。危険なことがあっても話し合いで済ませることができる。シャットダウンと戦う、逃げる、これを動かしすぎない、ちょうどいい時期に置いておくことができます。

ただ、この首から上の副交感神経が働くには条件があります。

「自分のいるところが安全であると、本人が安心している。」ということです。

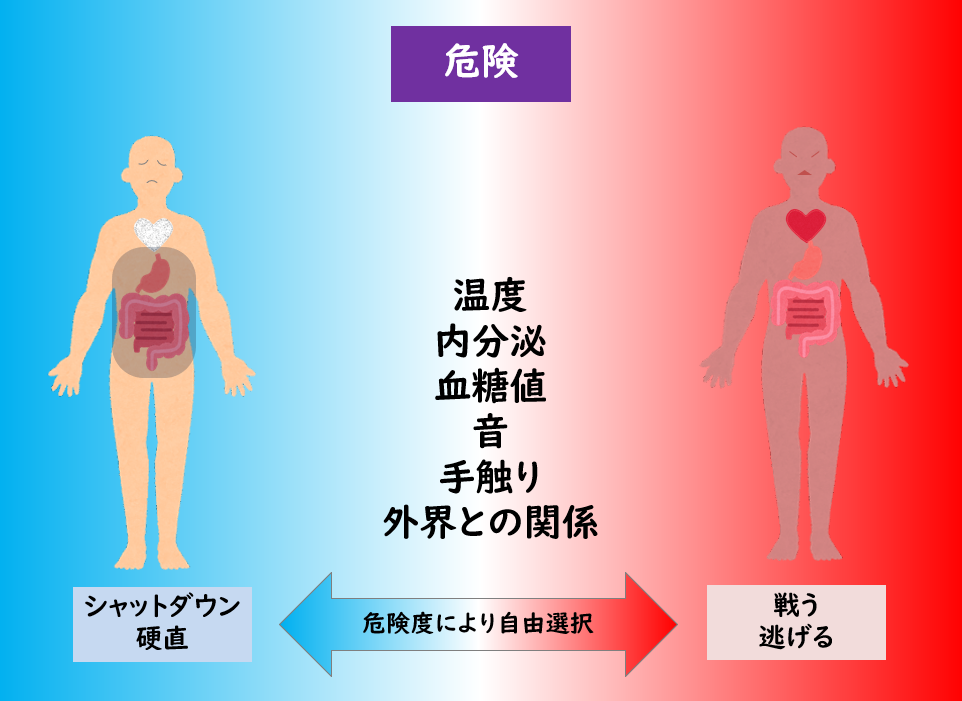

外的環境でいえば、暑すぎない、寒すぎない、内分泌系がうまくいっている、血糖値が安定している、心地よい音がしている、柔らかくて温かい手触りがするなどの時です。その逆に、暑い、寒い、内分泌系の異常、血糖値の乱高下、うるさいノイズ、低いうなり声のような音、痛い手触りなど、危険が感じられるときにはシャットダウンするか、戦うか逃げるかになります。どれを選択するかは、危険度によって体が自動選択します。自分の意志で選べるわけではありません。

ただ、「何を危険と感じるか」については、とても個人差があります。

普通の人がなんとも思わないことでも、自分には命の危険があると判断することもあり、この時にはシャットダウンに動きます。

冒頭のお気に入りのセーターを着たい娘のところに、また口うるさいお母さんがやって来ました。でも、娘が自分は安全だと思っている場合には、お母さんが何か言って少し萎えたとしても、そのセーターを着ていくことができます。怒りもシャットダウンも、コントロールできます。お母さんなんか無視して、自分自身の選択で着ていくことができます。さらにお母さんが嫌なことを言ったときには、ひどくムカついて、「うるせえ、ババア」と言ったりして、さっさと遊びに行くこともできます。

戦う、逃げるがきちんと選択できるわけです。

ところが、お母さんが毎回嫌なことを言ってきて、もう逆らえない、何を言っても無駄だと思ったときには、シャットダウンのほうが働きます。口ごたえもしなくなって、お母さんの言いなりになります。このような状態に対して世間がいい子と判断している場合には、お母さんも本人もこのシャットダウンに気づかないことがあります。いい子が危ないというのは、このシャットダウンが効いてしまっている場合のことです。

このシャットダウンや硬直は、恐怖対象の記憶、恐怖環境の記憶がベースになっています。何を記憶するかには個人差がありますが、Freezeをすることによって自分の命が助かったという記憶と、すべてを止めることで生き残ることができた、生存率を上げることができたという成功体験は共通します。このシャットダウンと硬直によって、子供の成長と発達は止まります。

けれども、その記憶は、今でも必要でしょうか。

生存率をアップするには、そのような方法をとるのではなくて、安心・安全な状態に体を持っていっていくという方法をとってもらいたいと思います。安心・安全であれば、首から上の副交感神経がきちんと働けて、表情も豊かに表現できるし、ご飯を食べることもできる、声を出すこともできる、コミュニケーションもうまくとれます。

そのためにしてほしいのは、まず、記憶の再確認、再調整、そして言葉の再定義です。

例えば、「夫婦」という言葉を聞くと、先ほどの症例3の男性の場合は、“喧嘩をするもの”と定義・認識しています。でも本来はそうではありません。自分が作る仲のいい関係、これが夫婦の定義で構わないわけです。

次にしてほしいのは、首から上の使い方の調整です。無理矢理にでもいいから笑ってみる、声を出してみる、歌ってみる、こうすることで副交感神経をしっかり使う訓練ができていきます。

トラウマを持っている方はたくさんいます。

特にFreezeするタイプの方はずっと体が硬直していて、その記憶が残っています。

しかし、それを安心・安全と感じられるようになることで、いつの日か自分が好きと言えるようになってほしいと思います。