- 副腎疲労で服薬しているけれど、あまり効果がない。

- サプリメントを飲んでいるけれど、副腎疲労の症状が改善してこない。

- 生活改善もしているけれど、副腎疲労が治らない。

もしそのような方がいたら、その奥にある本当の原因を見つける必要があります。

例えば、自分自身では自覚できないような精神的なストレスがないか。辛い記憶とリンクした感覚や体の反応で、コルチゾールの無駄遣いをしてないか。

今日は、副腎疲労についてあらためて学びながら、見えにくい本当の原因を見つける、その対策をとる方法を具体例を交えてお伝えします。

1.副腎疲労とは

1-1.副腎疲労の症状

副腎疲労というのは症状です。どちらかというと病名ではありません。

副腎疲労の症状には、以下のようなものがあります。

- 朝が起きられない、起きるのがつらい、目覚し時計が鳴っても起き上がることができない

- 十分寝ているのに疲れが取れない、ベッドから起き上がっても動き出すことが難しい

- 塩分が欲しくてたまらない、塩辛いものにさらに塩をかけてしまう

- いつも疲れている、以前は楽しかったことも最近は疲れてできない、全てのことが億劫

- 毎日をやっとの思いで過ごしている、日常的なことがとても疲れる、同じことをするのに以前の何倍もの努力が必要

- ストレスに対処できなくなった、以前は気にならなかったことが気に障る、イライラすることが多い

- 性欲が低下した、セックスする元気がない

- 怪我や病気が治るのに時間がかかるようになった、風邪が治るのに1ヶ月、切り傷が癒えるのに数週間かかってしまう

- 立ち眩みがする、椅子やベッドから立ち上がる時クラクラする

- うつ症状がある、人生に意味を見出せないと感じる

- 何をしても楽しくない、楽しいことがひとつもない、興味を持てない

- PHS(月経前症候群)が酷い・悪化した、のぼせや疲れ・イライラがある、チョコレートを欲する

- 食事を抜くと倦怠感などの症状が悪化する、コーヒーやお茶で何とかつながないといられない

- 考えがまとまらない、優柔不断になった

- 記憶力が低下した、記憶があやふやになることがある

- 以前に比べて我慢できなくなった、些細なことで怒りが爆発するようになった

- 朝は調子が悪く、午後でもなんとか動いているが、夕食後(夕方以降)は元気になる

- 生産性が低下した、仕事や生活の効率が落ちた、何かと捗らない、体力・気力の低下を感じる

- カフェイン(コーヒー等)やたばこなどを欲する、カフェインがないと頑張れない、カフェインを摂取することでモチベーションを維持している

1-2.副腎疲労とはどのようなものか

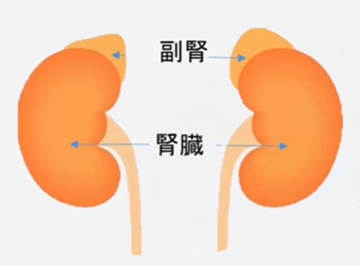

副腎というのは、人間の背中側、左右にある腎臓の上に防止のように乗っている三角形の臓器です。皮の部分を皮質、中の部分を髄質といいます。

皮質ではコルチゾール(別名:グルココルチゾール)、アルドステロン、プロゲステロン、エストロゲン、DHEAを、髄質ではアドレナリン、ノルアドレナリンというホルモンを出して、体内環境をちょうどよい状態に保つ仕事をしています。

副腎疲労というのは、副腎が疲れている状態です。

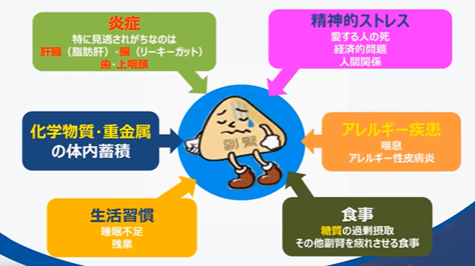

その原因には、以下のようなものがあります。

- 炎症

体の中にいつも炎症があるような場合です。特に見逃されがちなのは、痛みのないところです。肝臓、例えば脂肪肝も炎症です。腸の炎症も、血が出たりお腹が痛くなったりすれば分かるのですが、ミクロのレベルのリーキーガットのような炎症だとなかなか分かりません。歯の根、特に神経を抜いたあとの歯の根や歯茎の腫れ、上咽頭の炎症も、なかなか炎症の症状としては出にくいものです。 - 精神的ストレス

大切な方がなくなった、お金に困っている、人間関係がうまくいかない時にも、ストレスが溜まります。 - 化学物質や重金属の体内蓄積

体の中に化学物質や重金属が入っている場合、これを解毒しなければならないのでエネルギーをたくさん使います。そして、エネルギーがないとこの2つはなかなか出ていかないので、さらに体に負担がかかることになります。 - アレルギー症状

喘息やアトピー性皮膚炎、このような症状も副腎を痛めつけます。 - 生活習慣

睡眠不足や残業等、体に負担のかかる習慣がある方は、副腎疲労を起こしやすくなっています。 - 食事

特に糖質の過剰摂取は血糖値の乱高下を起こしますので、副腎の疲れが起こりやすくなってきます。アルコールの摂りすぎなどで低血糖が続く状態、これも副腎疲労の原因になります。

1-3.コルチゾールと副腎疲労の4ステージ

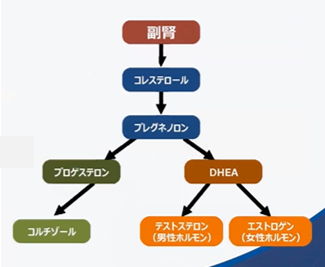

副腎で作られるコルチゾールは、コレステロールから作られています。コレステロールが、プレグネノロン、さらにプロゲステロンになって、最終的にコルチゾールに変わっていきます。その一方で、プレグネノロンは、DHEAにも変わって、そこからテストステロンやエストロゲンといった性ホルモンになっていきます。

ところが体に負担がかかった場合、体はストレスホルモンであるコルチゾールをたくさん作り始めます。そうするとDHEAに回す分のコレステロールが減り、性ホルモンにいくものも減ってきます。このようにストレスが溜まってコレステロールがどんどんコルチゾールに向かう状態、これをコルチゾール・スティールといいます。

急性ストレスで、インスリン抵抗性がまだ少ない状態のときには、コルチゾールは体の異化作用を起こします。

体の脂や筋肉をどんどん異化していってエネルギーに変えて、急性のストレスに耐えようとします。この時に、脂の分解作用が起こります。糖質や脂質、アミノ酸をどんどん利用して、ミトコンドリアの中でエネルギーを作ります。たまにだったら徹夜ができる、学園祭のときにはいつもより頑張れる、それがこの急性ストレスの状態です。

その逆に、ストレスが慢性的になった場合、つまりインスリンが増えている状態のときには、体の同化作用が起こります。それによって、脂肪がどんどん蓄積されていきます。LDL、HDLも溜まっていきます。そして、手足が細くて体の中心が太っている、中心性肥満の状態になっていきます。この状態になると、インスリン抵抗性はさらに高まっていきます。

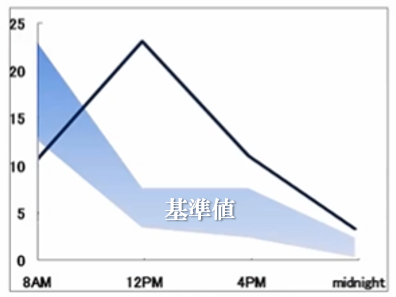

また、唾液中コルチゾール検査をすると、急性ストレスの状態と慢性ストレスの状態とでは、日内変動がグラフのように異なってきます。

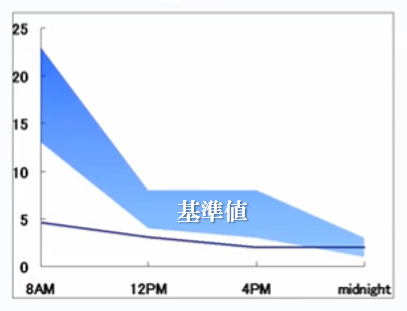

急性ストレスから慢性ストレス下で進む副腎疲労には、4つのステージがあります。

| 唾液中コルチゾール | コルチゾール代謝物 | DHEA | |||

| 正常 | 正常 | 4000-6000 | 正常 | ||

| ステージ1 | high | >6000 | low | 自覚症状的には、どちらかというと元気な段階。 コルチゾールのほうにコレステロールがどんどん流れる一方で、DHEAは下がってくる。 | |

| ステージ2 | normal | >6000 | low | もう少し副腎疲労が続いた段階。 いったん上がったコルチゾールが少し減ってくるため、その値は正常のように見える。DHEAも下がっている。 | |

| ステージ3 | low | 4000-6000 | low | 疲労感が強くなってくる段階。 コルチゾールがとうとう足りなくなるものの、コルチゾールの代謝物はまだなんとか保っている。DHEAも下がっている。 | |

| ステージ4 | low | <4000 | low | ほとんど動けなくなる段階。 コルチゾールもDHEAも全然足りない、コルチゾールの代謝物もぐっと下がっている状態。 |

副腎疲労が治るまでの目安は、ステージ3で大体3ヶ月から半年くらい、ステージ4で6ヶ月から1年以上です。これは、甲状腺機能の低下状態や、重金属の有無、腸内環境、炎症の強さなどによって変わってきます。

1-4.コルチゾールの役割と機序

コルチゾールは、血糖値の上昇、抗ストレス作用、カテコールアミンやグルカゴンに対する許容作用、抗炎症作用をもち、認知機能や情動の修飾、骨のカルシウムの代謝、リン脂質の合成にも関わっています。

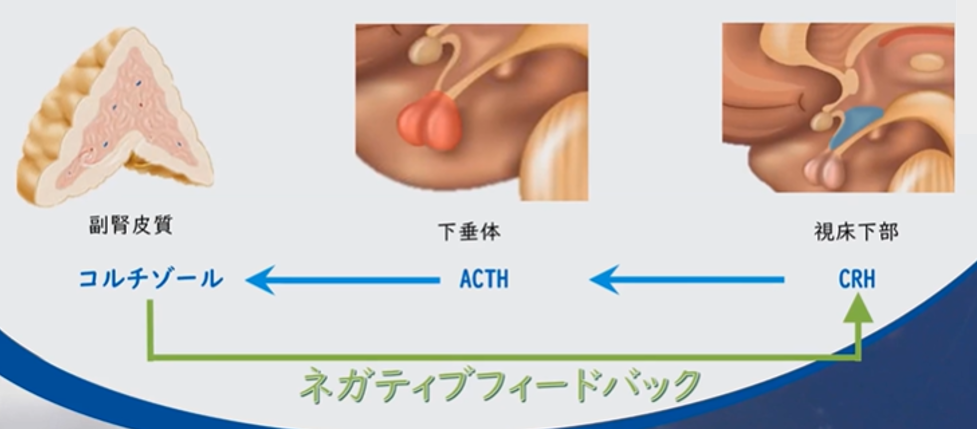

このコルチゾールが出る機序は、視床下部からCRHというホルモンがでることで、下垂体からACTHを出し、これが副腎皮質に命令してコルチゾールを作るというようになっています。そして、コルチゾールがたくさん出すぎると、視床下部に「コルチゾールがたくさんあるよ」という命令がいって、CRHが下がる。

逆に、コルチゾールが少なすぎる時には、CRHを刺激してたくさん出すようにする。このようなフィードバック機能がついています。上から降りるのをフィードバック、コルチゾールからCRHに行くのをネガティブフィードバックといいます。

また、このCRHには、サーカディアンリズム(概日リズム)という1日のうちのサイクルがある、ストレスの影響を受けやすい視床下部からでている、コルチゾールによる負のフィードバックがあるために、外からのコルチゾールであるステロイドホルモンをたくさん使ってしまうと、出にくくなるという特徴があります。

1-5.コルチゾールと血糖値

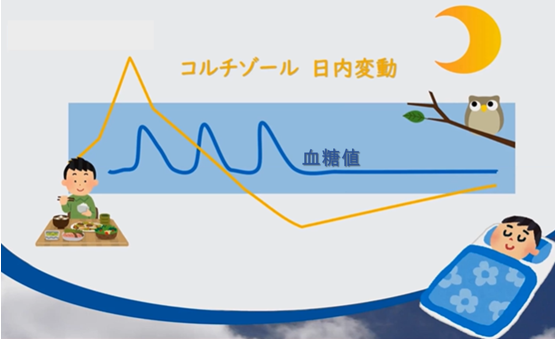

図のように、血糖値は食事をとると上がってだんだん下がるを繰り返して、70から139の間で遷移します。

夜中は食事をしないので特別上がらないのですが、下がりすぎることもなく平らになっています(グラフの青線)。コルチゾールは朝の8時ごろに大きく上がった後、次第に下がって大体夜の8時から9時くらいの間に最も低くなります。夜中は低いままで、朝の8時に向かってゆっくり上がっていきます。これは、血糖上昇にかかわるコルチゾールが、食事をとらない夜中の血糖維持に必要になるためです。

コルチゾール以外に血糖を上げるホルモンには、グルカゴン、アドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾール、成長ホルモン、甲状腺ホルモン、ソマトスタチン、アルドステロンなどがあって、相互に関わっています。

そして、これらのホルモンは、肝臓や筋肉の中のグリコーゲンをほぐしてグルコースに分解し、血の中に入れることで血糖値をあげています。つまり、肝臓や筋肉内のグリコーゲン在庫が切れたら、血糖値があげられなくなるわけで、筋肉が少ない、肝臓が悪いとき低血糖を起こしやすくなるということになります。

ストレスがかかってコルチゾールが足りなくなると、血糖値の維持ができなくなります。そうすると血糖値を保つために、甘いものやカフェインで何とか上げようとする。けれども、コルチゾールが足りないので、油断するとすぐに血糖値が下がる。だから、血糖値を維持するために、お菓子やコーヒーをとり続ける、それでも足りないと、怒ったり気合を入れたりして血糖値を維持することになります。

そして夜中には、血糖値をあげるために違うホルモンーアドレナリン、ノルアドレナリンを出します。これはほどよく出ているときは気合いが入るホルモンですが、不安感とか緊張感を作るホルモンでもあります。だから、夜不眠になる。

こういう場合には、まず、日中の血糖値をコントロールすることで、コルチゾールの無駄遣いを減らし、余分なアドレナリン、ノルアドレナリンが出ないようにします。特にお昼過ぎ、コルチゾールが下がってくる午後2時くらいから寝るまでの間に、スープなどをとって血糖値を安定させると、副腎の負担が減って、疲労もだんだん治まってきます。

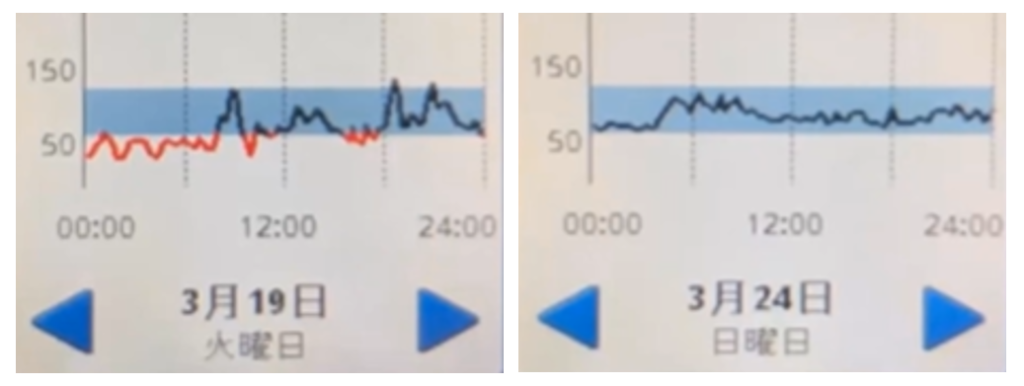

これは、ある方の血糖値のグラフです。

左は3月19日のものですが、寝ている間、そして食事のあと、夕方に血糖値が下がっています(赤い部分)。かなり乱れたグラフです。

右の3月24日のものは、終日基準値内に収まっていて、かなり安定しています。この5日間の間は、実践講座の中でファスティングドリンクを使ったファスティングをしていました。たった5日でも、食べ方次第で血糖値がこれだけコントロールができるという良い見本だと思います。

2.副腎疲労の原因となる長期間のストレスとその対策

2-1.ストレスの定義と4つのストレッサー

副腎疲労は、長期間のストレスで起こります。ストレッサーには以下のようなものがあります。

- 物理的ストレッサー :寒さや騒音、放射線、気温や気圧の大きな変化など

- 化学的ストレッサー :低酸素、薬物など

- 生物的ストレッサー :細菌感染や炎症など

- 心理的ストレッサー :怒りや不安など

こういったストレスがかかった時には、アドレナリンやノルアドレナリン、コルチゾールが体の状態を元に戻そうと、一生懸命出ています。

ストレスというのは、例えば意地悪をされた、嫌な上司がいるなどではなく、これらのホルモンが過剰に出ている状態のことです。これらをたくさん出して何とか体を維持しようとしている、不安定ながらも必死でバランスを取っているのが、ストレスがかかっている状態です。ちなみに、ストレスという嫌なことというイメージがありますが、大好きなアイドルやとても憧れている人とずっと一緒にいる時も緊張状態が続いているので、ストレスになります。

2-2.原因別の副腎疲労対策

- 化学物質や重金属の体内蓄積

外からの暴露に関する対策を立てるしかありません。できる限り重金属や化学物質のあるところに行かない、マスクをする、空気清浄機を使うなどです。

虫歯の詰め物としてアマルガムが入っている方は安全な方法で除去をするのもありです。ただ、アマルガムが入っているということはもともと虫歯があったということなので、口の中の細菌層がよくない、緊張状態があって唾液が少ない、糖質を多く摂っている、だらだら食べている、免疫機能が低下している可能性があります。 - 食事

糖質の過剰摂取に注意します。糖質が多い食事自体が副腎疲労につながりますが、副腎疲労があると一層糖質過剰になって悪循環が生まれやすくなります。 - アレルギー疾患

アレルギー疾患の治療薬というのは、基本的には抗アレルギー剤とステロイドになります。ステロイドを使う病気は何かというと、体の中のコルチゾールの相対的低下です。なので、アレルギー疾患を起こしているということ自体が、そもそも副腎疲労ということになります。 - 生活習慣

生活習慣上、早く寝ることができないという場合には、仕事や育児が忙しかったり、家庭の中で何か問題があることが多いので、仕事の見直しをしてみるなど、その問題自体をコントロールする必要があります。眠れない場合には、夜間低血糖、カフェインの摂りすぎ、日中の興奮しすぎなど全体を見直していきます。特に、カフェインの摂りすぎについては、必ず確認してください。 - 精神的ストレス

2種類の対策があります。例えば、事故に遭った、大きな病気があった、家族の大切な人が亡くなったなどの分かりやすいストレスは、比較的短期のストレスなので、栄養状態を良くする、しっかり休むなどの対策で、改善しやすくなります。分かりにくいストレスについては、自分でも気づかないストレスなので、自分の中の常識を疑う、思考の方向性を変えていく必要がありますが、これについては次章で詳しく説明します。

2-3.自分でも気づかない精神的ストレスが起こる理由と対処法

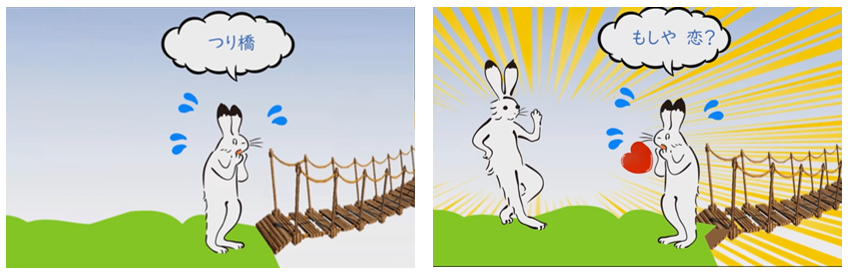

吊り橋効果といわれるものがあります。これは、深い谷にかかる吊り橋を見てドキドキしているのか、イケメンがそばにいるからドキドキしているのかを脳が判断できずに、吊り橋を渡った後にそのイケメンに恋してしまうことを指したものです。

実はこの時、脳が受け取っているのは、アドレナリンとノルアドレナリンの上昇、心臓のドキドキという体の状態についての情報だけです。

なぜドキドキしているのかの理由については、脳はわかっていない。だから、事実ではないかもしれないけれど、納得しやすい、都合のいい理由を探して後付けする。その結果、吊り橋でドキドキしているだけかもしれないのに、一緒に渡ったイケメンにドキドキしたと思い込む吊り橋効果が生まれます。

繰り返される予期しないパニック発作をパニック障害といいますが、これも脳による理由の後付けで起こります。パニック発作では、突然で激しい恐怖、または強烈な不快感の高まりが数分のうちにピークに達して、いろいろな症状が起こり、以下のように分類することができます。

| 交感神経刺激症状 | ・動悸、心悸亢進、または心拍数増加 ・発汗 ・身震い、または振え ・寒気または熱感 ・抑制力を失うまたは”どうかなってしまう”ことに対する恐怖 ・死ぬことへの恐怖 | |

| 筋緊張症状 | ・息切れ感または息苦しさ ・窒息感 ・胸痛または胸部の不快感 | |

| 自律神経症状 | ・嘔気または腹部の不快感 ・めまい感、ふらつく感じ、頭が軽くなる感じ、気が遠くなる感じ ・異常感覚(感覚麻痺またはうずき感) ・現実感消失(現実ではない感じ)、離人感(自分自身から離脱している) |

このようにパニック発作は、アドレナリン、ノルアドレナリンがドンと出たときに起こるーというわけです。

アドレナリンやノルアドレナリンの過剰分泌は、低血糖や鉄欠乏、銅・亜鉛バランスが悪い時、それ以外には、CO2濃度の上昇、つまり酸欠のような状態や、気温変化、気圧変化など、コルチゾールが急激に必要な状態の時に起こります。けれども、脳には、アドレナリンとノルアドレナリンがドンと出たことしか分からない。その理由が分からない。脳は、その原因を必死で探すので、電車の中で発作が起これば、電車のせいではないかと考えるわけです。そして、さらにそれにリンクする記憶、狭いところがダメかもしれない、人混みがダメに違いない、夕方がダメらしい、会社に行く時がダメなんだなどと考えて、その状況になると無条件にドキドキしてしまう。

本来、アドレナリンやノルアドレナリンの仕事は、交感神経を刺激してFight(戦う)、Flight(逃げる)、Freeze(すくむ)の行動を起こすこと、敵にあった時に生存確率を上げるための大切な反応を起こすことですが、パニック障害ではこの恐怖に対するパターン行動が、それとは直接関係がないかもしれない記憶によって起こってしまうことに問題があります。

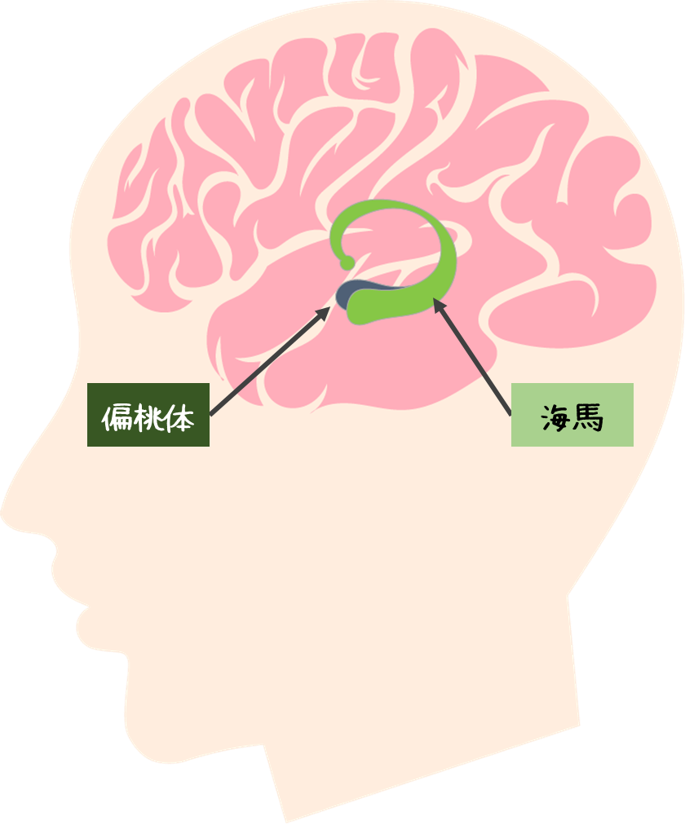

このようにパターンを認識して体の反応を起こす記憶は、側頭葉にあります。エピソード記憶や意味記憶を担う扁桃体と、手続き記憶や感情・身体変化にかかわる記憶を担う海馬です。海馬に溜まっている記憶は、特定の感情や体の変化によって呼び覚まされるので、これがいろいろなことを起こしてくるわけです。

- 偏桃体

宣言的記憶

個人的な思い出である「エピソード記憶」

物事に関する知識である「意味記憶」 - 海馬

非宣言的記憶

技能や癖に関わる「手続き記憶」

特定の感情や身体変化の記憶に関わる「レスポンデント条件づけ」

例えば、赤ちゃんは怖い思いをすると、背中をギュッと丸めます。これが残ったのが恐怖麻痺反射の残存で、この体の状態は恐怖とリンクしています。

脳の海馬は、筋緊張が起こっているときにはアドレナリンを出す、そして背中を丸める時、この筋緊張があったのは昔あった怖い時だなというように覚えています。

なので、背中を丸めている時、肩こりが強い時、頭の筋肉がガチガチな時、もともとは単なる疲れかもしれない時にも、体の記憶は怖いときと同じものを脳に伝えているので、脳は危険が迫っていると扁桃体に教えます。なので、このような身体の状態の時には、なんとなく漠然とした緊張感がでます。

そのような時には、上のほうを見て、手を伸ばして背中を反らしてください。この体の形は恐怖とリンクしていないので、パニック発作は起こりにくくなります。気持ちが落ち込むことも減ってきます。

セラピストの方々の中には、マッサージやエステ、整体などでクライアントの体を緩めていると、クライアントが泣き出してしまったという経験した方は多いと思います。

これは、筋緊張が抜けて、筋緊張とリンクしていた記憶が放たれているからで、この時にいわゆるトラウマの解放が起こります。こうして、記憶として残っている体や筋肉の位置や緊張をほぐすことで副腎疲労が治ってくることもあります。筋肉ゆるゆるの記憶を新たに入れてあげる、これで筋緊張が抜けるようになります。

これを応用して、例えば子どもが辛い思いをして泣いているときには、背中から抱っこして温めてあげながら、「今日何があったの?」と聞いてみてくだい。

子どもは辛い記憶を話し始めますが、体はどんどん緩んでリラックスしていきますし、温かいままです。そして、好きな人に受け入れてもらっているという事実もあります。こうしてあげると、恐怖の記憶と筋緊張という身体の状態がリンクしないので、トラウマにならずに済みます。

記憶は、感覚ともリンクしています。例えば、匂いを嗅ぐといろいろ思い出すという現象は、プルースト効果といわれています。

香りは、感情や体も動かします。うなぎ屋さんの前を通るとうな重のイメージがわいて、唾液が出る、腸管が動くといったことが起こるのは、そういうことです。さらにいうと、記憶そのものも身体を動かします。例えば、レモンや梅干しを想像しただけで、ジワッと唾液が出るのがそれにあたります。ですから、食べ物を食べるときに嫌なことを思い出していたら、お腹は動きません。

食事の時に「いただきます」と言う、楽しい気持ちで食べる。これはとても大事なことです。

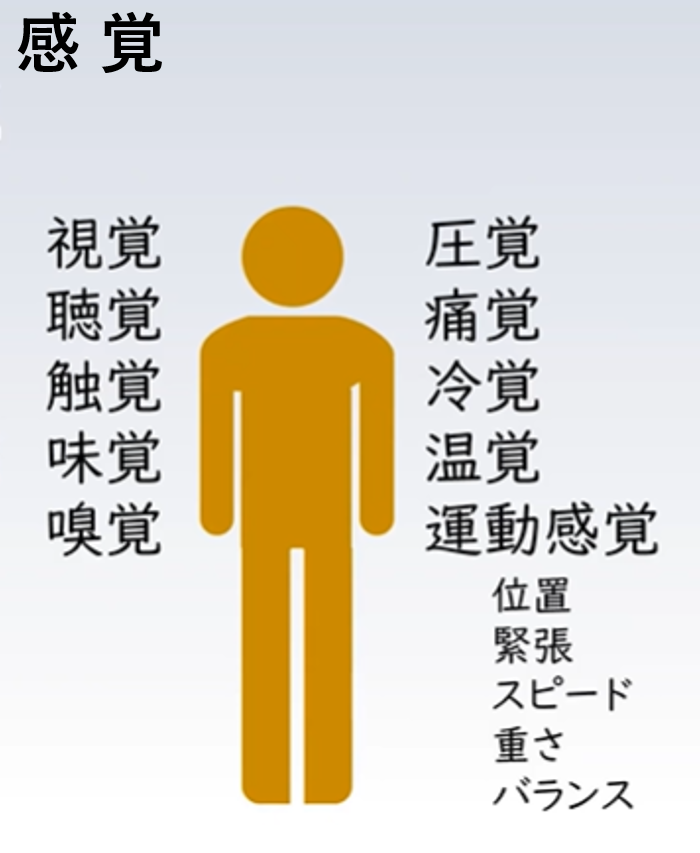

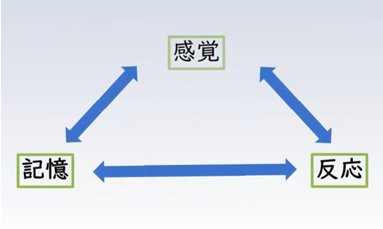

視覚や聴覚、触った感じの触覚、味覚、そして香り、嗅覚、そのほか図にあるような様々な感覚の一つ一つが記憶と結びついています。記憶と結びついて、体の動きをコントロールしていきます。感覚、記憶、体の反応、3つの全部がリンクしてトータルで記憶として体の中に入っています。そして、記憶から体の反応が、体の反応から記憶が起こります。

記憶からは感覚が、感覚からは記憶が起こります。感覚を入力することで、体の反応も起こります。これらが気持ちよくリンクしていればよいのですが、辛いこととリンクしていると体調不良の原因になったりします。体の辛い状態と記憶は、できればリンクさせたくないので、これをほぐしてあげる、つながりを切ってあげることが大切です。

2-4.ダブルバインド

大学1年生で、一人暮らしの女の子の事例をお話しします。

この女の子は、頭痛、立ち眩み、倦怠感、これが辛くて学校に行けなくなっています。血液データを見ると、低血糖で中性脂肪が低め、鉄欠乏の傾向があります。甲状腺機能は基準値内でもやや低めで、低たんぱく傾向があり、典型的な体調不良のデータ、つまり副腎疲労が起こっています。食べ物、特にスープをこまめに飲んでもらうことを勧めましたが、それでもときどきチョコレートを食べてしまうくらい、血糖値が維持できていない状態です。

そして、この女の子の外来にいつも一緒に来るお母さんは、娘さんのことがとにかく大好きで、面倒を見てあげたい気持ちが強い人です。こまめに連絡を取り、タッパーにおかずをたくさん詰めては、週に2-3回は娘さんに会いに行っています。この2人はとても仲のよい親子で、外来の後にはいつも一緒におやつやケーキを食べて帰っています。とはいえ、実は、お母さんも同じような症状で数年前から外来に来ていたので、食事指導や生活指導、内服の処方もうけているんです。つまり、知識があって、自分も治りたい、娘も治したいと口では言っているのに、行動が一貫していない状態で、娘さんと同様、チョコレートも口にしていました。

このお母さんに詳しく話を聞くと、モラハラのご主人が、さらに口うるさい姑もいました。2人にあれこれ何も言われたくないので、お母さんはいつも2人の言いなりになっている。姑に「ちょっとどこかに連れて行って」と言われたら、自分の用事を全部キャンセルして連れて行く、そういう我慢の日々を送っていました。このような状態なので、ご主人や姑といる時のお母さんはいつも我慢を重ねて口がへの字になっています。

ギブソンという人が行った「視覚断崖実験」という心理学の実験からは、お母さんの表情というのは、赤ちゃんや子どもにとって安全か安全でないかの判断をする基準となることが分かっています。お母さんが怒ったり悲しい顔をしていれば危険、笑っていれば大丈夫というように、子どもはその状況を判断するわけです。

つまり、このお母さんは、ご主人や姑の前で口がへの字になることで、無意識のうちに娘さんに対して、「結婚は、危険。」というメッセージを発信しています。

その一方で、娘である自分の面倒を見ているときには、お母さんはニコニコしているので、娘さんとしては「自分が守られている状態の時には、お母さんが喜ぶ」という理解になる。実は、お母さんは娘を守ることで自分の存在意義が出て、自尊心が保たれるために嬉しそうな表情になっているわけですが、これがだんだん過剰になってくると、娘さんは潜在意識下で「自分が病気だと、お母さんが喜んでくれる」というように思うようになります。お母さんからすれば、世話ができる娘でないとお母さんの生きがいがない。娘さんのほうは、病気でないとお母さんを喜ばせられないと思ってくるというわけです。

これが共依存です。どちらも依存している、そしてお互いに足を引っ張りあっている状態です。

病気だとお母さんが喜んでくれると潜在意識で思っている娘さんも、成長する過程で、独り立ちしたい、自分の好きなことをしたい、恋をしたいと思いはじめます。けれども、お母さんは、自分が病気だと喜んでくれるし、一人暮らしをしたら悲しむし、結婚はつらいとも教えてくれている。この狭間で、娘さんの中では「自分が成長するとお母さんが悲しむ、成長すると辛いことをしなければならなくなる」といように認識がすり替えられて、無意識のうちに成長しないように行動していく。そして、成長したい自分とお母さんを喜ばせたい自分の間で、副腎がどんどん疲労していきます。

成長というのは、内的基準、つまり自分の考えと判断で、独り立ちする、自分の好きなことをする、恋をするようになるということです。

その反対にある外的基準は、自分の外にある基準、外の人の基準、この娘さんの場合は「お母さんが喜ぶ」「お母さんが悲しまない」です。内的基準は自分の内部から湧き上がってくる欲求、外敵基準は義務なので、どちらを選ぶかによって副腎の負担は変わってきます。外的基準を選ぶと、全部が義務になるので、いつも我慢をすることになってストレスになります。

そして、無意識で外敵基準を選んでいる娘さんは、「私には、選ぶ力がない」というセルフイメージを持つようにもなって、お母さんがいないと何も決められない、普通の生活もできないということになっていきます。

一方で、お母さんは、「娘が病気だから頑張らなきゃ!」と思っています。

潜在意識下で、娘が病気だと私は私という個人がきちんと作れると思っているわけです。表層意識では当然、「早く元気になってね」とも思っています。こうして、娘さんに対して、「病気でいなさい」と「元気でいなさい」という矛盾した2つのメッセージを出すことになります。そうなると、子どもはどちらのいうことを聞いたらいいのかが分からなくなります。

これを二重拘束、もしくはダブルバインドといいます。どちらを選んだらお母さんが喜ぶか、子どもは一生懸命考えるのですが、結局何も決められないので、心がバラバラになって、先に進むことができなくなってしまいます。

この場合の治療は、どうするのか。

もちろん足りない栄養は補充してあげる工夫が必要ですが、娘さんには極端なことを言えば、何も治療はいりません。

それよりも、元凶であるお母さんのダブルバインド、そして「夫や姑のいうことを聞かなければならない」「そのためには、私が我慢をしなければならない」とお母さんに教えたお祖母さんとお母さんとの関係を洗い出していく必要があります。時代的には、お祖母さんの栄養状態が悪かった可能性もあり、その場合はまだ胎児だったお母さんのお腹の中にできている卵子、つまり今の娘さんがもつ遺伝子の発現に影響を与えていた可能性も考えられます。

4.さいごに

コルチゾールの低下が起こると、低血糖が起こります。それを補うためにカテコールアミンがたくさん出ます。

副腎疲労が絡んでくると、カテコールアミンのバランスが悪くなります。そして自立神経の乱れによって、甲状腺機能の影響が出てきます。さらにコルチゾールは免疫系を司るホルモンなので、免疫系の不調が出てきます。免疫力が落ちれば、感染が起こる。免疫が過剰に働いた場合は、自己免疫疾患が起こります。アレルギーもその1つです。そしてふつうはリンパ球が抑えてくれるはずのガン細胞を抑えられなくなって、ガン抑制の低下が起こります。

病院では「ストレスですね」とざっくり言われることがありますが、突き詰めると、自律神経系の乱れと免疫の不調が絡んでいることが多くあります。

やまいは気から、副腎疲労の本当の原因を見つけよう、これが今日のテーマでした。

普通は低血糖があるから副腎疲労、感染があるから副腎疲労となるわけですが、さらにその奥にある、大元の原因を見つけてみると、実は思い込みが影響していることが多くあります。

自覚できないレベルのものが足を引っ張っていて、そこで余分にコルチゾールを使ってしまうために、感染が抑えられない、気圧変化にも耐えられないということが起こっている可能性があります。この場合、副腎疲労の本当の原因を見つけてこないと、薬やサプリでは治らないということになります。

もし治りにくい患者さんがいたら、ぜひ一度そこまで洗い出してみてもらえればと思います。