今回は、ミネラルの吸収と生体利用性に関する話です。

水溶性ビタミンはとにかくたくさん摂ればいいです。ビタミンは受動拡散と言って、濃度を上げれば濃度差で、濃度の高いところから低いところに浸透して吸収されていきます。

しかし、ミネラルは生体利用性を上げてやる必要があります。

亜鉛・鉄・マグネシウムはもともと吸収があまりよくありません。

ミネラルを吸収するためには、腸内環境が大切

ミネラルは細胞の中にイオン化、もしくは有機酸によってキレート化されないと入れないので、吸収されるためには腸内環境を整えなければいければいけません。

炎症があると動きが止まってしまいます。

代表的なのは鉄です。炎症がある人は、鉄をたくさん入れても吸収利用できません。肝臓からヘプシジンという物質が出て、鉄の吸収を止めるからです。(それでもヘム鉄なら少し入っていってしまいます)

ミネラルの生体利用が難しい理由

- 吸収が悪い

ビタミンは受動拡散で吸収されていく

ミネラルは腸内環境、有機酸によるキレート、イオン化環境が必要 - 炎症で動きが止まる

鉄は炎症では吸収、利用が止まる

炎症があるとデトックスが止まる - 生体内にあっても利用できない場合

異所性石灰化など

本来、炎症がある時には鉄を入れてはいけません。

炎症に火を注ぐことになるからです。炎症を止めてあげて、ミネラルの代謝を正常化すると、鉄サプリメントがなくても鉄の数値は上がってきます。

上咽頭炎をきちんと治療するとフェリチン値が上がっていく人は多くいました。

重金属が出るのも同じです。

炎症があるとデトックスが止まってしまいます。抱合するためのグルタチオンが消費されてしまうからです。

ですから、必要なミネラルを体内に取り入れるのにも、悪いものをデトックスするのにも、環境を整えてあげることが必要です。

カンジダに鉄サプリは禁忌

腸内環境治療で1番やっかいなのはカンジダです。

理由は「カンジダは人に近い」ということがあげられます。カンジダは細菌というより、人に近いのです。

人とカンジダは鉄を取り合います。カンジダがある人は鉄サプリメントは禁忌です。

カンジダは糖質も鉄も大好きですから、鉄があるとどんどん成長して増殖します。鉄サプリを摂ってお腹の膨満感が強くなる方がいらっしゃいますが、そのような場合は鉄を使えないように、抗菌用の乳性タンパク質であるラクトフェリンを使用しています。

ビタミンとミネラルの性質の違い

水溶性ビタミンは、使用量によって効果が変わります。

極端なことを言えば、水溶性ビタミンは効かなければ量を増やせばいいのです。

わりと吸収がいいのでたくさんあれば体にある程度吸収させることができます。

また、水溶性ビタミンは有機物ですから、体内で作られるものもあります。(腸管でビタミン B、K、日光を浴びる事でビタミンDが生成される)

それに対してミネラルは生体利用率とバランスが命です。

マグネシウムは単純に増やしても下痢をするだけです。また無機物ですので体内で作られることはありません。

ビタミンとミネラルは全く異なる物質だと言うことです。

ビタミン:易吸収性であり有機物

ミネラル:難吸収性の無機物

ミネラルは体内では作れません。

ビタミンは腸内細菌でまかなえたりしますが、ミネラルはそれができません。ミネラルを作れたら錬金術になってしまいます。

水溶性ビタミンはドーズレスポンスですから、効かなければ、基本的には量を増やせばいいです。何度も言いますが、ミネラルは生体利用性とバランスが命です。

マグネシウムは、吸収が良くないことを利用して、下剤として使われます。

他のミネラルとのバランスを考えなければいけません。

相互作用があるため、1つのミネラルを多く入れると、対抗するミネラルが枯渇することがあるためです。ですので、ビタミンよりもミネラルの方が難しいのです。

ミネラルがうまくいかなくてミトコンドリアが回っていない人も多いです。

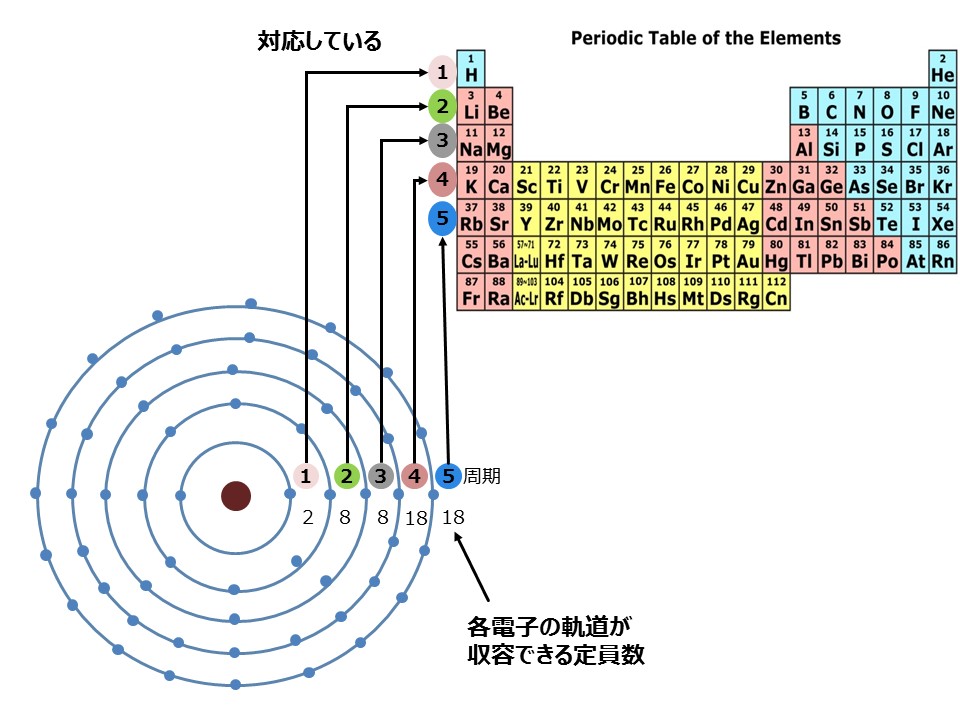

ミネラルのバランスは周期表を見る

ミネラルのバランスは、周期表にエッセンスが閉じ込められています。

周期表は、原子の電子配列を集めたものです。

原子があって、その周りを電子がグルグル回っています。電子がまわっている軌道には定員があります。一番内側は2個、その外側は8個、8個、18個、18個となっています。原子の外側の電子軌道をあらわしたものが周期表です。

なぜこんな並べ方をするかというと、最外殻の電子の数が、ミネラルの性質を決めているからです。

例えば1番左側のアルカリ金属を例に取りましょう。

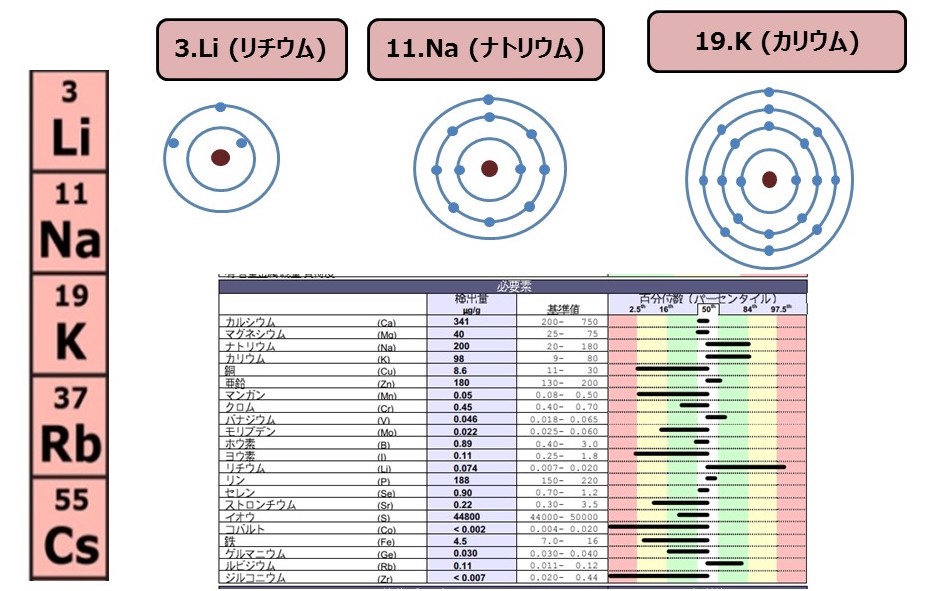

リチウム・ナトリウム・カリウムは、それぞれ内側の電子の数は異なりますが、最外殻の電子の数は1個です。リチウムとナトリウムとカリウムは同じ性質を持っています。同じように動くし、体内で反発しあいます。

それをうまく表して、きちんと見られるようにしているのが毛髪ミネラル検査です。

この方の場合は、ほとんどのミネラルは左側、不足を表しています。

ナトリウム、カリウム、リチウム、ルビジウムは右側を向いています。同じような性質を持つので、体内で同じように動くんですね。ビタミンB12が足りない人、働かせたい人はリチウムを摂取するといいですが、入れすぎると逆にビタミンB12が枯渇してしまいます。

またこの方の場合は、コバルトが最下段になっています。

体内でコバルト、というとビタミンB12(コバラミン)のことを表しています。この方の場合はリチウムが余っていて、ビタミンB12が足りていないので、ビタミンB12をほどよく足してあげたらいいです。

但し、リチウムを摂りすぎると、カリウムが下がってきます。

拮抗ビタミンなので、リチウムとカリウムは一緒に入れてあげなければなりません。(ナトリウムはたくさんあるので例外)

リチウムとカリウムを入れすぎると、今度はルビジウムが下がってきます。ルビジウムが足りなくなると、攻撃性が高まります。ですから、ミネラルの場合はバランスがとても大切なのです。

ミネラルの生体利用率に関わる腸の問題

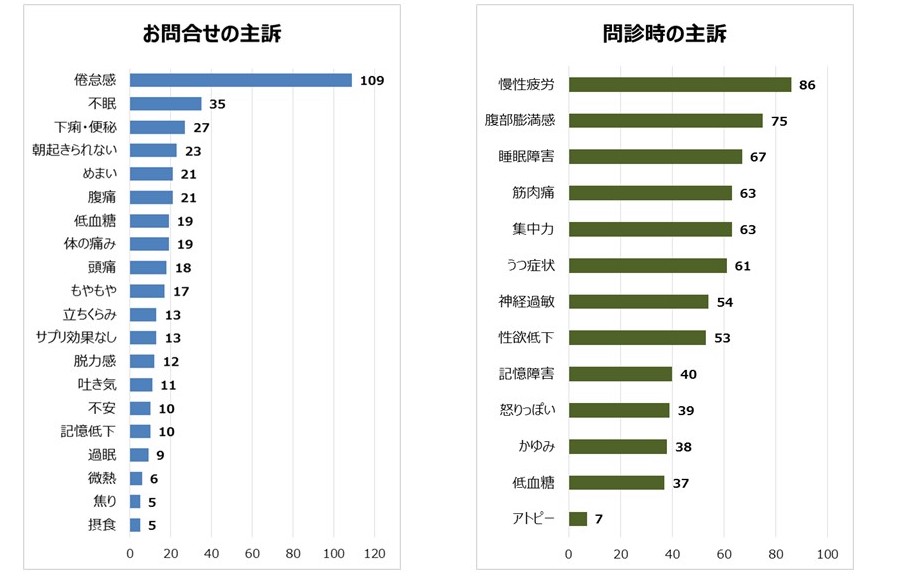

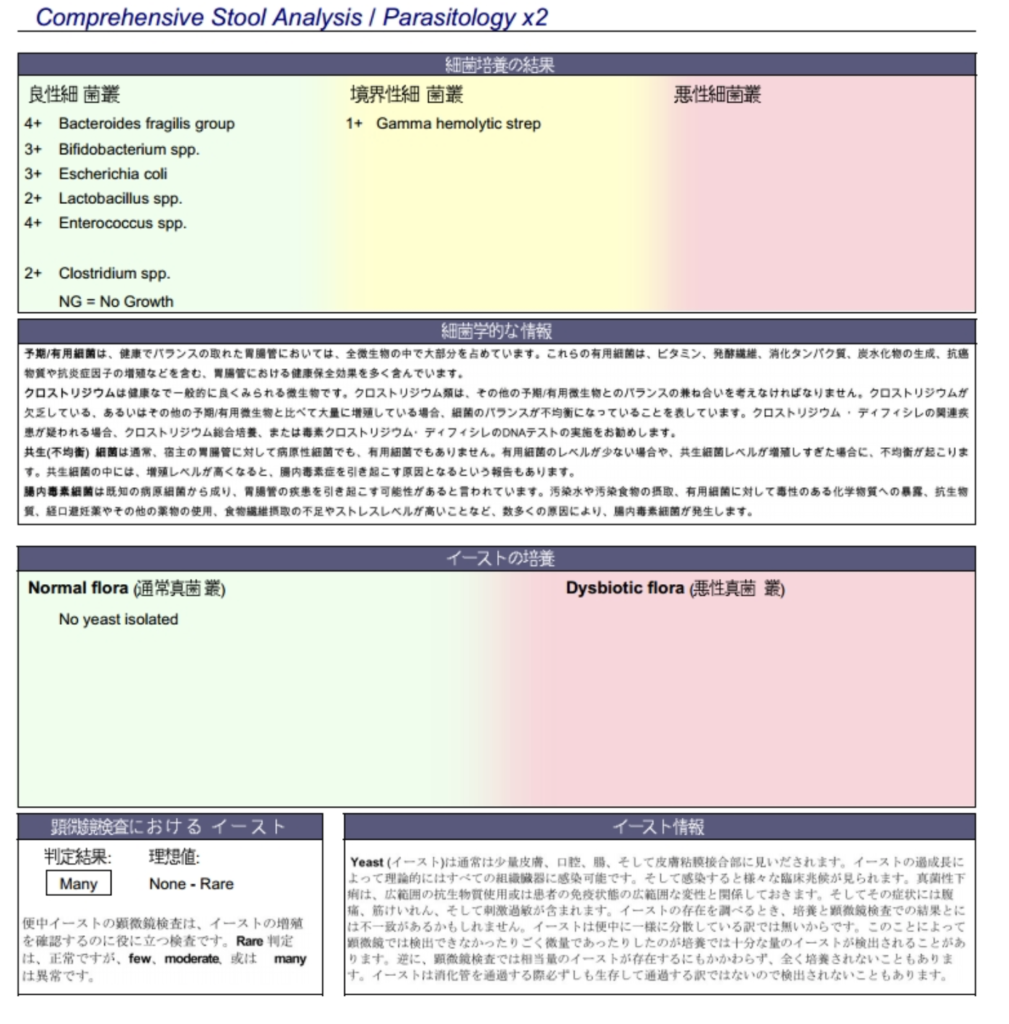

これは宮澤医院の患者さんの初診時のアンケートです。

宮澤医院では慢性疲労外来を行っていますから、当然ながら一番多い主訴は倦怠感、慢性疲労です。しかし、意外なことに慢性疲労の次に多い主訴は、腹部膨満感です。慢性疲労の人はお腹が悪いという傾向があることがわかります。

腹部が膨満する原因は様々です。

悪性細菌が増えすぎるとそれらがガスを産生するので膨満が起こります。また、消化酵素が足りなくてタンパク質が未消化になってもやはり膨満が起こってきます。そこで、実際に150名の慢性疲労の患者さんに腸内環境検査を行ったので、その検査を解析しました。すると、77%の人に乳酸菌が少なく、腹部膨満感、炎症、免疫異常がありました。腸の炎症を自覚できる人は少ないです。

副腎疲労外来の患者150名の

総合便検査結果の統計

- 乳酸菌が少ない(77%)

- 腹部膨満感が強い(59%)

- 悪性細菌が多い(25%)

- 炎症を起こしている(64%)

- 免疫異常がある(65%)

- カンジタ感染(65%)

- 短鎖脂肪酸不足(30%)

腸の自覚症状は当てにならない

腹痛、もしくは腹部膨満感が半年以上前からあるというのは、過敏性腸炎の診断基準です。一般的には下痢・便秘など様々な症状があっても、腸を調べると何ともない、というのが過敏性腸炎です。

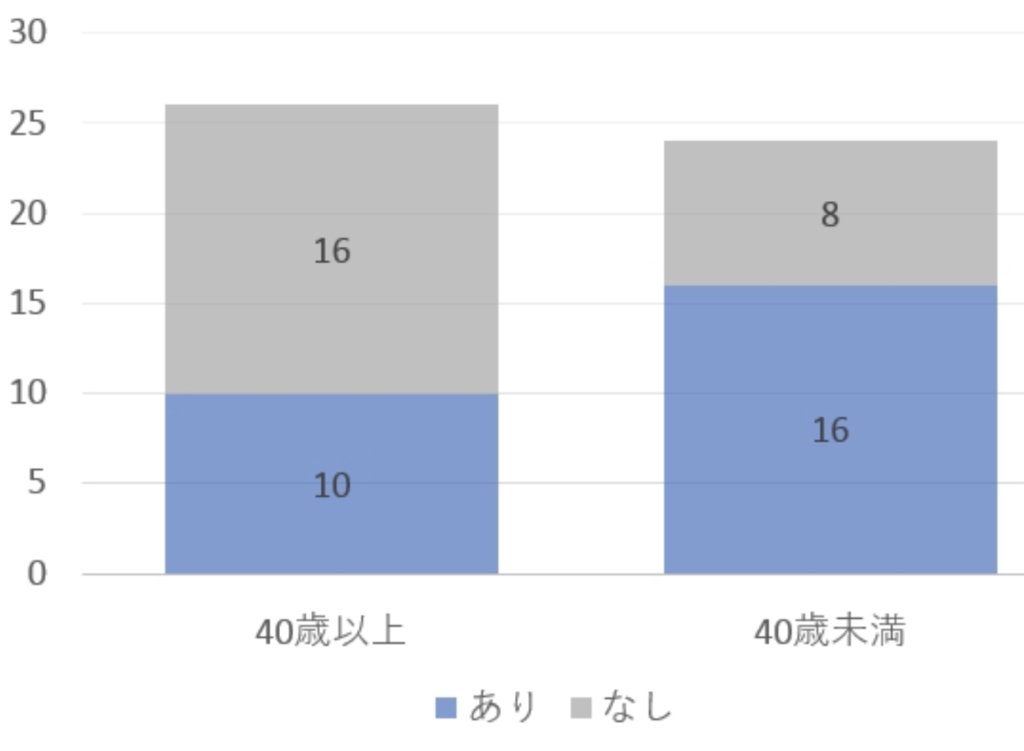

しかし、実際に腸内細菌を調べてみると、大いに狂っています。症状がある人は自覚できるのでいいのですが、症状がない人もたくさんいます。統計上、実際に炎症があって、かつ自覚症状がある人は、40歳以上だと3人に1人という計算になります。

バナナのような便が毎日出ていてもそういうことがあります。バナナのような黄褐色で無臭の便が毎日1~2回出ることが最低限のラインです。

そうなっていない人は、まずそこからやっていったらいいと思います。腸内環境を治すことは、ミネラルの吸収のためにとても重要です。

過敏性腸炎の診断基準

腹痛もしくは腹部不快感が半年前からあり、かつ最近3か月の中で月に3日以上あり、さらに下記の項目のうち2つ以上を満たす。

・排便により軽快する。

・症状の有無と排便頻度が関連している(例:腹痛があるとき排便回数が増える)

・症状の有無と便の状態が関連している。(例:腹部不快感があるとき下痢状便になる)

リゾチーム高値のうち、過敏性腸炎症状がある人の割合

ミネラル吸収のポイントは土壌

今は、畑を耕すのに農薬をたくさん使います。すると、微生物がいなくなって、野菜が栄養的にすかすかになってしまいます。窒素を入れると大きくはなるんですが、すかすかになります。今、畑の野菜に足りない栄養素はマグネシウムなんだそうです。野菜のミネラルは減ってきています。ミネラルを吸収させるための微生物がいなくなっているからです。微生物が作り出す有機酸が、野菜にミネラルを吸収させます。

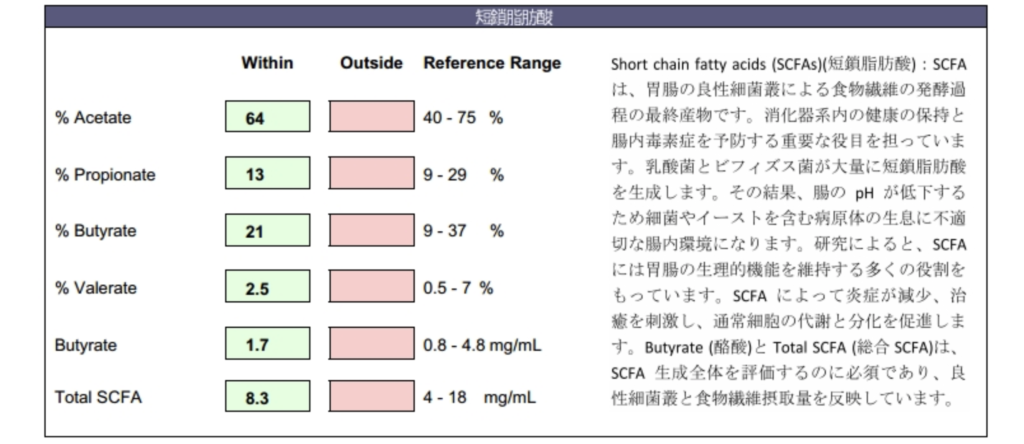

これは腸内にもあてはまり、腸内細菌が短鎖脂肪酸を作り出すと、その短鎖脂肪酸がミネラルを吸収させてくれるんです。だから、健全な発酵が必要です。そのためには食物繊維と乳酸菌です。だから僕の場合は、ミネラルの吸収が悪い人に対しては便検査で短鎖脂肪酸をチェックしています。