たんぱく質について、全体をしっかりと眺めたことがありますか?

実は、栄養学を習い始めた初期の頃にたんぱく質について学んだけれど、それ以降はあまり…という人が多いのではないでしょうか。

そのような人向けに、あらためて「体の中のたんぱく質」について、たんぱく質にはどのような種類があるのか、たんぱく質はどのように消化され、再合成・再利用されるのか、低たんぱくはどのように改善するのか、低たんぱくの指標となるアルブミンの働きと欠乏についてなどをお話ししていきます。

あまりマニアすぎない程度に、でも所々はマニアックに学ぶことで、たんぱく質の重要性について、さらに理解を深めていきましょう。

1. たんぱく質とは

たんぱく質は、英語では「プロテイン(Protein)」といいます。この「プロ(Pro)」は、「第一となるもの、まず最初に必要なもの」という意味で、ギリシャ語の「プロテイオス(Proteios)=第一となるもの、まず一番最初に必要なもの」からきています。

まだたんぱく質の存在が明らかになっていない時代に、窒素を含む何か大切なものがあるらしいという認識の下で、オランダの化学者ムルダーが、スウェーデンの理学博士ベルセリウスの提唱をもとに使い始めた言葉といわれています。漢字では、「蛋白質」と表記します。この「蛋」は卵を意味する文字のため、たんぱく質というと卵というイメージが強くなるのです。

2. からだとたんぱく質

2-1. お出汁やお味噌汁を活用しよう

たんぱく質は、体を作る重要な要素です。

60%が水分、たんぱく質が18%くらいです。同じく脂肪が18%くらい、残りの約3%がミネラルです。たんぱく質は、基本的に食べ物からからだに入ってきます。なぜなら、人間には空気や土の中から窒素を取りだしてたんぱく質を作ることができないからです。では、どのような食べ物からたんぱく質をとるのが効率的でしょうか。

まずは、「お出汁」。お出汁に入れる「煮干し」には、100gあたり65gのたんぱく質が、「鰹節」には77gが入っていて、たんぱく源としてとても優秀です。どちらも一度煮て干してあるので、そのままの状態よりもずっと消化しやすくなっています。特に、鰹節の良いものはカビをつけて何度も燻製しているので、たんぱく質よりアミノ酸に近くなっています。

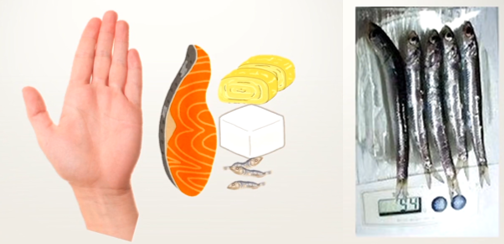

乾燥重量を見ると、煮干しも鰹節も100g中15gが水分量になります。これが、生になると、カツオであれば100g中72g、イワシは64gが水分になります。調理スプーン換算にすると、大さじ2杯の煮干しの粉で約10gのたんぱく質、Sサイズの卵2個分のたんぱく質をとることができます。これをお出汁にしたり、煮物に入れたり、ふりかけにしたり、卵焼きに入れたりすると、結構使いきれてしまいますし、たんぱく質を効率的にとることが可能です。もしこの量のたんぱく質を生のイワシでとろうと思ったら、約5匹を食べなくてはならないので、結構お腹がいっぱいになってしまうと思います。

煮干し粉大さじ2杯は煮干し5本分と同じたんぱく質量。これを生のイワシで食べるとかなりの分量になります。

お味噌汁をつくるときには、お味噌汁1杯分に大体小さじ1杯の煮干しの粉を使います。これに、お味噌大さじ1杯(約10g)を入れると、具のないお味噌汁を朝昼晩飲むだけで、卵2個分のたんぱく質をとることができます(*)。

ここに例えば、豚肉や豆腐、揚げ、好みに合えば納豆などを入れて具にすると、それだけでかなりの量のたんぱく質をとることができますから、できれば有効に使ってください。朝、コーンフレークだけよりもお味噌汁1杯のほうが効率がいいです。

もし今、煮干しの粉ではなく、市販の出汁パックを1袋だけ使って家族分のお味噌汁を作ってる方がいたら、それだけでは栄養価的に心もとないので、2パックか3パック使ってみてください。(*)ここではアミノ酸スコアは考慮していません。

2-2. たんぱく質の豊富なたべもの

お出汁以外のたんぱく質豊富な食材は、「卵」。そして、「肉」「納豆を含む大豆類」「魚」「牛乳」です。「エビ」や「イカ」「タコ」「カニ」などは、たんぱく源として忘れてしまいがちですが、スルメやオキアミなどもうまく使っていくと、たんぱく質がしっかりととれます。また、運動系の部に入っている人や、ジムに通っている方などは、「プロテイン」もうまく取り入れていけばたんぱく質が十分にとれるようになります。

2-3. 栄養としてのたんぱく質

農林水産省の「実践食育ナビ」というサイトには、3色の食品群が並べてあります。

体の素になるもの、エネルギーの素になるもの、あと体の調子を整える素になるものです。 たんぱく質は一番上、体を作る素になるものになります。

さらに、同じサイトにある「料理グループと食材、栄養素の関係」でみると、たんぱく質は主菜、メインのおかずと牛乳、乳製品にあたります。基本的には、「おかずが、たんぱく質にあたる」と考えればよいと思います。

けれども、主菜がコロッケや、肉が少ししか入っていない肉じゃがの場合は、主菜の役割を果たせているかどうかは疑問です。

また、「昨夜何を召し上がりましたか?」と聞いたときに、まず「サラダ」や「ご飯」という方はあまりたんぱく質を食べていないことが多い。主菜を答えないということ自体が、たんぱく質を大事だと思っていない、そういう潜在意識があると考えてほぼ間違いがありません。そういった場合には、まずそこから意識を変えていくと、体調が上向きになってきます。

たんぱく質は、炭水化物・脂質と並んで3大栄養素の一つです。炭水化物と脂質は、炭素(C)・水素(H)・酸素(O)でできていますが、たんぱく質は、この炭素(C)・水素(H)・酸素(O)に窒素(N)が入るのが特徴となります。そのため、血液検査で尿素窒素を見ると、間接的にたんぱく質の量を反映していることになります。たんぱく質は大体どれを食べても、窒素分が16%くらいになっています。また、たんぱく質の種類によってはリンや硫黄が入っています。例えば、ゆで卵をしっかり茹でると、少し温泉の香りがしますが、あれは卵のたんぱく質の中の硫黄の香りになります。

3. からだの中にあるたんぱく質とその役割

3-1. からだをつくる「構造たんぱく質」

たんぱく質は、体のどのようなところで使われているのでしょうか。髪の毛、爪、皮膚、眉毛、目、唇、その他全身。そう、身体の形を作る重要な要素としてたんぱく質は、ありとあらゆる部位で使われています。そして、こういったたんぱく質は、「構造たんぱく質」と呼ばれます。

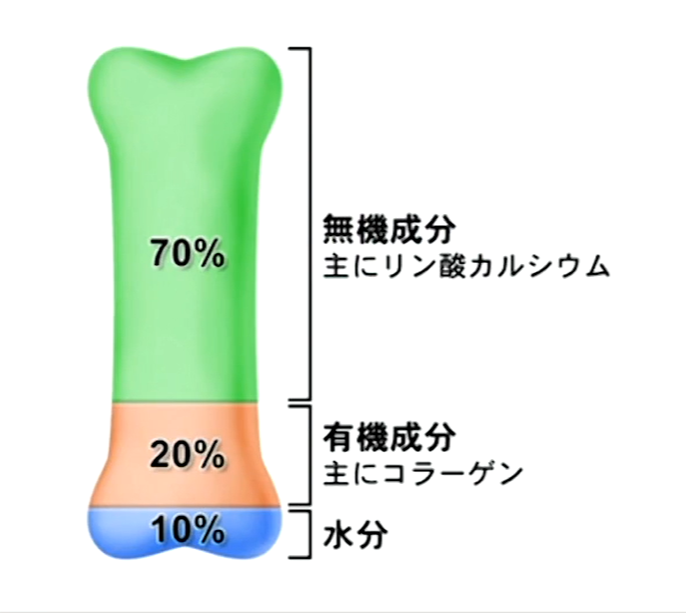

実は、この中で意外と忘れられやすいのが「骨」。骨というとカルシウムでできていると思う人がかなり多いのですが、もし骨がカルシウムだったら、チョークと同じでパキパキ折れるはずです。また、豚骨スープの上に浮かんでいるものはカルシウムではなく、脂とたんぱく質が合成されたものです。つまり、脂とたんぱく質がたくさんあるという証拠でもあり、この膜がコラーゲンなのです。

骨の内訳をみると、リン酸カルシウムは7割だけで、残りの2割がコラーゲンというたんぱく質、1割が水でできています。

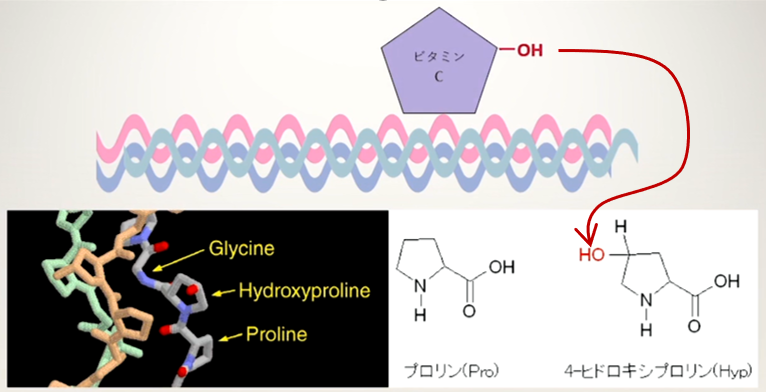

骨の中のコラーゲンの役割は、鉄筋コンクリートの建物で言えば、鉄骨と同じ。コラーゲンがあって、そこにカルシウムがついて、はじめてしっかりとした骨になります。コラーゲンというのは、構造的には、細い3本の細い繊維がより合わさって丈夫なコラーゲン繊維となっています。そして、コラーゲンは、拡大してみると、3つのアミノ酸-グリシンと、多くの場合、ブロリンとヒドロキシブロリンーからできています。この場合、ブロリンがまず初めにできて、ビタミンCからOH基をもらうことで、ヒドロキシブロリンができます。

この反応を手伝うのが鉄です。つまり、丈夫なコラーゲンを作るには、鉄とビタミンCが必須。例えば、腎疲労でビタミンCが足りない、もしくは鉄欠乏があるといった場合には、コラーゲンができないため、肌の調子が悪くなります。

また、コラーゲンの素になるたんぱく質ができない状態のときには、カルシウムをとっても骨は強くなりません。骨密度をあげるために処方される薬は、コラーゲンとは関係なく、カルシウムだけをつける薬なので、骨密度は上がりますが、何かあったら骨は折れてしまいます。また、この薬は、炎症のあるところにカルシウムをどんどん溜めるので、歯の根の部分に炎症があったりすると、そこの骨が腐ってしまうこともあります。

たんぱく質とビタミンC、鉄以外では、クエン酸回路のところにもある「α-ケトグルタル酸」や「酸素」が、コラーゲンの生成には必要となります。酸素があると、細胞と細胞をくっつけるためのコラーゲンができます。そのため、コラーゲンが足りないと小じわが増え、乾燥肌にもなりますし、当然、骨折にもなります。

体の全部のたんぱく質の30%がコラーゲンです。体の18%がたんぱく質ですから、体全体でいうと6%がコラーゲンです。コラーゲンcollagenの由来は、ギリシャ語の「kolla」。これは、糊という意味です。コラーゲンはゼラチンですから、ベトベトして糊の代わりになるーつまり、たんぱく質は体を作る重要な要素になります。体を作る重要な要素であるたんぱく質からつくられるものには、髪の毛と爪があります。これは、ケラチンと呼ばれるたんぱく質です。

内臓も、たんぱく質。なので、胃袋を使った料理やモツ鍋もたんぱく質料理になります。骨もたんぱく質ですから、骨をしっかり煮込んだスープでいうのはたんぱく質のスープになります。実際、骨をしっかり煮込んでスープを取ったあとの骨は、指で簡単にもろもろ崩れます。このように体を作るたんぱく質には、コラーゲン、エラスチン、ケラチンがあります。これら体を形作るたんぱく質を「構造たんぱく質」といいます。

筋肉もたんぱく質。ここに使われるたんぱく質は、アクチンとミオシンが主なもので、この2つが伸びたり縮んだり、滑り込んだり広がったりして筋肉を動かしています。これは、形を作る要素でもありますが、動かすという大事な機能もあります。

3-2. からだの機能を司る「機能たんぱく質」

たんぱく質には、体の機能を司るという要素もあります。体の形を作っているわけではなく、仕事をするたんぱく質のことを「機能たんぱく質」といいます。例えば、赤血球中の「ヘモグロビン」も、その1つ。ヘモグロビンは、体中に酸素を運ぶ役割を担っています。「免疫グロブリン」も同じ仲間です。体内に入った敵を見つけて、捕まえて、白血球の標識となることで、からだを守る機能を果たしています。触媒作用のあるたんぱく質である「酵素」も、機能たんぱく質の一種です。例えば、おにぎりを食べて血糖値が上がった時に脾臓の後方からでる「インスリン」、肉を食べたときに、膵臓の前方かでる消化酵素「トリプシン」などが、それにあたります。

そして、細胞にもたんぱく質がたくさん使われています。細胞膜はリン脂質が向かい合っていて、ほとんどが脂でできていますが、その上に浮いているレセプターもたんぱく質の塊です。レセプターは、ピタッと適合するホルモンが来ると反応して、細胞の中に何かを出したり、動いたりして、さまざまな仕事をしています。イオンチャンネルという違うものもあります。イオンチャンネルにATPがやってきて、エネルギーを一つ使って入り口ができます。この入り口ができるとナトリウムイオンとカリウムイオンが入れ替わります。これがナトリウム-カリウムチャンネルです。つまり、ナトリウムとカリウムを入れ替えるのにはATPが必要でで、エネルギーを使って、わざわざ門を開けたり閉めたりします

細胞膜の上というのはいろいろなたんぱく質が浮いていて、それぞれいろいろな仕事をしています。細胞膜には必ずたんぱく質があります。

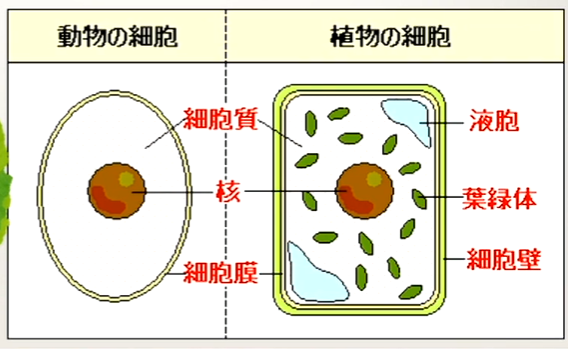

植物には、たんぱく質があまりないというイメージがあるかもしれませんが、植物も細胞でできているのでたんぱく質はあります。ただ、細胞膜の上に細胞壁がもう1周あるために、たんぱく質割合が相対的に少なくなっているだけなのです。だから、レタスにもたんぱく質は含まれてます。そして、大豆のようにたんぱく質が豊富な植物もあります。乾燥した大豆ですと、約3割がたんぱく質になるので、プロテインとして使えるということになります。これは空気中の窒素を取り入れてアミノ酸を作る根粒バクテリアが、根の部分に住んでたんぱく質を作ってくれていることによります。

3-3. 体に必要なたんぱく質量

では、からだには、どれくらいの量のたんぱく質が必要なのでしょうか。

たんぱく質の必要量は、体重1kgにつき、目安として1g。体重50kgの人なら、50gとなります。けれども、成長期には、維持分と成長分で大人の倍量のたんぱく質が必要となります。例えば、体重がお母さんの半分の子どもだったら、お母さんと同じ量のたんぱく質が必要です。また、成長期で運動している、部活をしているような子たちの場合は、維持分と成長分と運動分で、体重1kgにつき3gくらいが必要になってきます。筋肉もどんどん増えていくタイミングなので、たんぱく質を入れても入れても足りなくなる時期です。

一方、病気や怪我のときは、体重1kgにつき2g、そして病気に合わせてプラスαが必要になります。このような時は、消化機能が落ちますし、食欲も落ちます。怪我の場合は皮膚を治すために、骨折では骨のコラーゲンを作るために、病気の場合は免疫力を上げるためにもたんぱく質が必要です。回復にはたくさんの栄養が必要になりますが、回復力の基本は、まずたんぱく質です。ストレスがかかっているときも、同じだけの量が必要となります。ストレスで痩せてしまう、お腹の機能が止まって吸収ができない、コルチゾールで筋肉が落ちてしまう。そんなときこそ、しっかり食べなければなりません。

たんぱく質を含む食品量の簡単な目安は、1食あたり、片手1杯分。例えば、少し豪華な旅館の朝ごはんででるメニューの豆腐と卵と焼き魚と味噌汁、または冒頭でお話しした鰯5匹、これでだいたい片手1杯程度かそれ以上になります。子どもの場合は成長分があるので、両掌が目安になります。ただし、これはあくまでも1日3食とるときの目安なので、お腹の力、消化力に合わせて、回数を増やしたり減らしたりしてみてください。

基本的には、中肉中背の方の場合、とりあえず1食あたり片手1杯分くらい食べてくださいという指導をします。けれども、実際には、痩せている方もいれば、ふくよかな方もいますし、マッチョな方もいます。この方たち、みんな、一律に手の平1杯分でいいのかどうかということです。

日本人の食事摂取基準の概要では、大体1日に50g食べてくださいと書いてあります。しかし、これは身長、体重、労働を考えていません。あくまでも目安であって、自分に合うかどうかはまた別です。この基準を出したとき、人の試験において、92.2%~94.5%くらいの消化率があるという前提で設定して、さらにそれの90%として算出されたものです。そもそもこういう実験に参加できる方は元気な方だと思うので、ちょっと弱っている方、疲れている方はこの基準が合わなくなります。なによりも消化率、これが全国一律だったら楽です。ここには、かなり個人差があります。

4. たんぱく質の消化

4-1. たんぱく質は、どのように消化されるのか

では、たんぱく質はどのように消化されるのでしょうか?

例えば、肉を食べるとき、口で噛んだ肉は、食道を通って、胃に入ります。胃袋の中ではペプシノーゲンという酵素が出て、さらにそこに胃酸が出ることで、ペプシノーゲンがペプシンという酵素に変化して、たんぱく質をペプトンに分解します。ペプトンというのは、アミノ酸がたくさんつながった比較的大きな塊です。

分泌される胃酸はpH1~2で、レモンよりもすっぱいです。食べ物が入るので、実際にはレモンよりも少しすっぱくないくらいにはなっていますが、かなり酸度が高く、このくらいでないとペプシノーゲンはペプシンになりません。

そして、ここで大事なのは、消化する場所の胃袋も、消化する酵素であるペプシノーゲンもペプシンもたんぱく質だということ。つまり、たんぱく質不足だとたんぱく質の消化ができないということになります。もちろん、胃袋が元気でないと、胃酸は出ません。ということは、たんぱく質不足の人はたんぱく質の消化ができないということになります。ですから、数字だけを考えて、朝からステーキ食べなさいといったら、大抵調子が悪くなります。噛み砕いて噛み砕いて渡してあげないといけません。

胃が元気でないパターン

- 萎縮性胃炎の場合

粘膜が荒れてツルツルになっている。 - ピロリ菌感染がある場合

胃の中でアンモニアを作ってしまう。すると、その場所がアルカリ性になるので、胃の中でもピロリ菌は死なず、免疫反応を起こすため胃の粘膜も荒れていく。 - 胃酸抑制剤を飲んでいる場合

胃酸を止めてしまう薬を使うと、当然胃酸は効果なくなる。胃酸をきっちり止めてしまうものやアルカリ性にして胃酸の効果をなくしてしまうものが使われるが、食道に炎症があるときとか胃潰瘍のひどいときにのみ短期的に使うようにすること。長期服用で食欲がどんどん落ちてしまい、炭水化物ばかり食べている場合には薬を見直してみる。 - がんや胃潰瘍で胃を切除している場合

胃自体が少なくなっているため、胃酸が十分に出ない。胃を切るときに自律神経も切っってしまうので、胃酸はほとんど出なくなる。 - お腹のエネルギー不足の場合

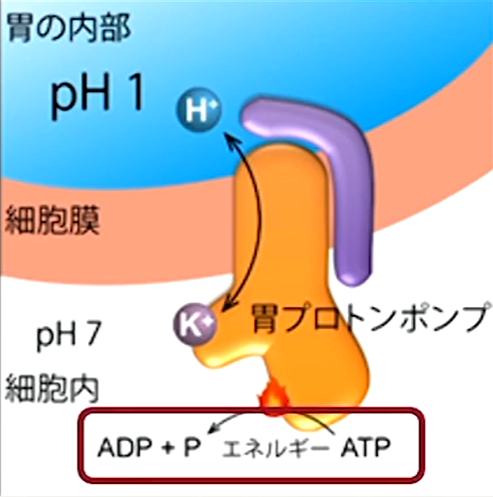

胃酸を出すためにも、胃を動かして蠕動させるためにもエネルギーが必要。胃酸は、胃の細胞膜にある「胃プロトンポンプ」を通じて、カリウム(K)と水素(H)を交換し、別のところでClを出すことで、胃の中でHとClが泳ぎ回る状態がつくられ、結果的にHCl、つまり胃酸となる。この胃プロトンポンプが働くためにはATPが必要なため、ATPが作れない人も胃酸が出ない。例えば、TCAサイクルが回らない人、鉄不足の人、カンジダがいたり慢性炎症があったりする人も、胃酸が出ないことになる。

http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2018/180405/

- 緊張して交感神経優位の場合

副交感神経がお腹を動かすので、リラックスしないと消化機能は上がってこない。いつも交感神経が高ぶっていると、お腹の動きが止まり、胃酸分泌が不安定となり、胃の粘液が減る、胃の壁の再生が低下する、胃の運動が落ちるということが起こる。いつも胃もたれする人というのは、交感神経優位なことが多い。

運動中も交感神経が働いて、たんぱく質の吸収率は低くなるため、こういう時にはアミノ酸を使う、逆に炭水化物で回してあげるという方法のほうがよい場合がある。

さて、胃で肉から変化したペプトンは、十二指腸に入ると、すい臓から出るトリプシンやキモトリプシンという消化酵素によって、さらに小さなペプチドというものに変わります。小腸では、絨毛にある消化酵素によって、ペプチドがもっと小さなアミノ酸に変わります。このアミノ酸は、小腸の壁にある細胞の中を通過して、向こう側の血管、門脈に入ります。門脈に入ったアミノ酸は肝臓の中に取り込まれていきます。

4-2. たんぱく質とアミノ酸

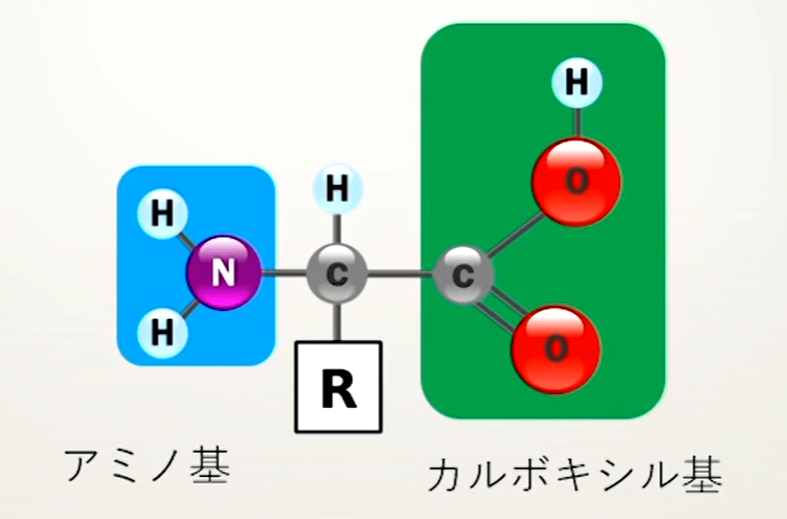

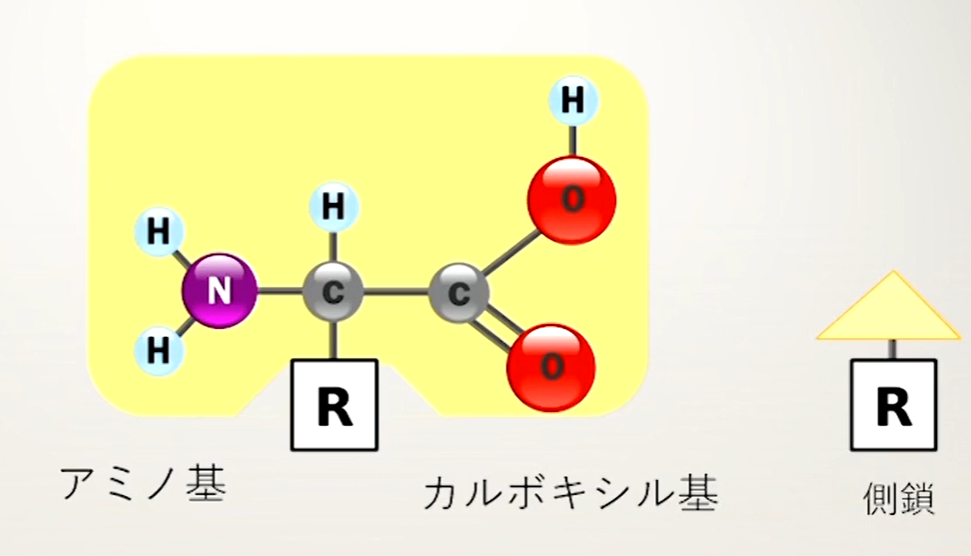

分解されたたんぱく質はアミノ酸に変わります。アミノ酸は、アンモニアの形に近い「アミノ基」と、酢酸に近い形の「カルボキシル基」、そしてアミノ酸の個性をつくる「側鎖(R)」でできています。

N、C、Oと書いてある部分がアミノ酸の証拠になる部分です。青色の部分は「アミノ基」といわれていて、NにHが2つ付いて、アンモニアに近い形になっています。尿素窒素になる部分です。反対側の緑色の部分は、酢酸に近い形の「カルボキシル基」です。

ですから、アミノ酸というのはアンモニアとお酢がくっついている状態で、酸の部分とアルカリの部分の両方を持っていることになります。

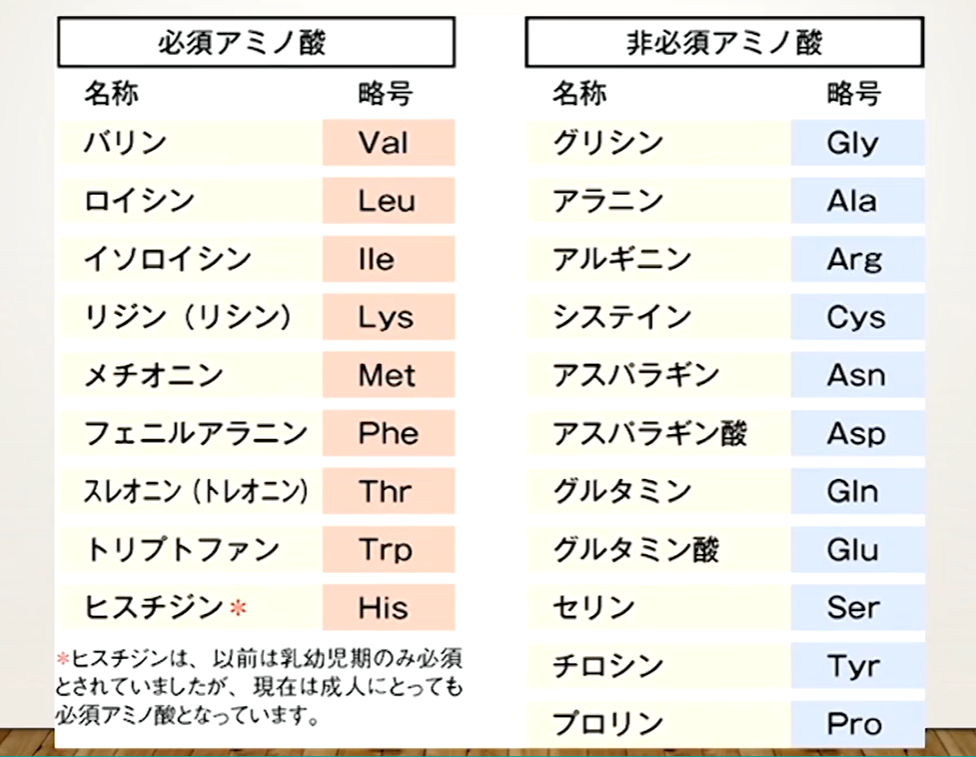

黄色い部分が、アミノ酸である証拠となります。アミノ酸には、身体で作りだすことのできない「必須アミノ酸」と、作りだすことができるけれど外からとらないと足りなくなる「非必須アミノ酸」というものがあります。非必須アミノ酸はいらないと思っている人が結構いますが、必要だから体の中でも作っているだけで、必要量としては非必須アミノ酸のほうがたくさんいることが多いといえます。

4-3. たんぱく質は、どのように作られるのか

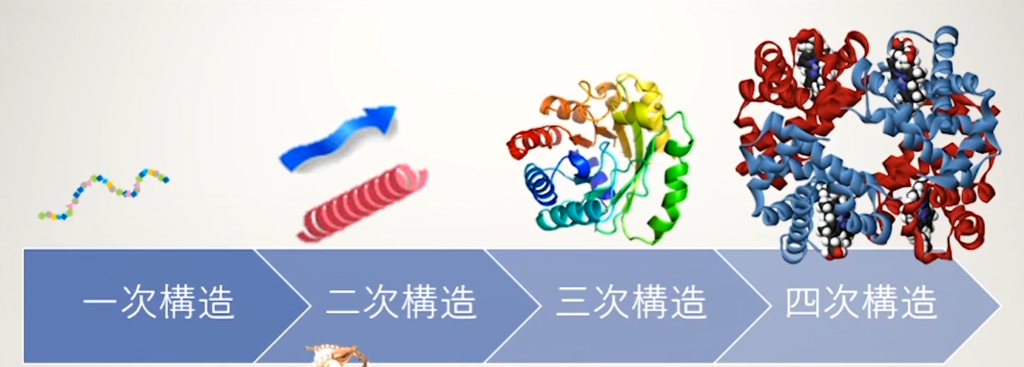

分解・消化されてアミノ酸になったたんぱく質は、再びどのようにタンパク質になるのでしょうか。その情報はDNAに入っています。DNAの情報は、アデニン、チミン、グアニン、シトシンという4つの塩基でプログラミングされています。そして、そこから転写されたRNAの情報を、リボゾームというたんぱく質が読み解き、バラバラだったアミノ酸をつなげて、紐状のペプチド(1次構造)を作っていきます。もう少し長いものは、ポリペプチドといいます。

そして、これが組み合わさって、らせん状になったり、シート状になったり(2次構造)していきます。さらに、それらが組み合わさって、立体的になったものが、たんぱく質(3次構造)です。こうなって初めて、からだに必要なさまざまな機能を果たすことができるようになります。これがさらに組み合わさって、もっと機能的になったものが4次構造のたんぱく質、赤血球中のヘモグロビンなどがこれにあたります。ヘモグロビンは、4つのグロビンというたんぱく質がそれぞれヘム鉄を抱え、さらにその4つが組み合わさった構造になっています。

4-4. シャペロンとオートファジー

体の中のたんぱく質に「シャペロン」というものがあります。

アミノ酸がたくさんつながった、ポリペプチドがあります。これはただつながっているだけで、全く機能がありません。このままでは機能がないのですが、折りたたんで立体構造を作ると、その形に意味が出てきます。

この長いペプチドを、正しく折りたたんでたんぱく質を作る酵素を「シャペロン」といいます。シャペロンとは「介添え役」という意味で、たんぱく質を作るたんぱく質になります。

ヒートショックプロテインという言葉を聞いたことがあると思います。これはお風呂に入ったときなどすごく暑いときやストレスを受けたときに、からだの中で作られるたんぱく質で、変性したたんぱく質をもとに戻す役割を果たします。実は、まさに、これがシャペロンです。シャペロンがあると、からだの中でたんぱく質のリサイクルができます。自分の中のいらなくなったたんぱく質を食べて、もう一度たんぱく質に作りかえることができる。これを「シャペロン介在性オートファジー」と呼びます。

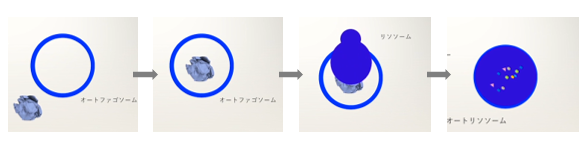

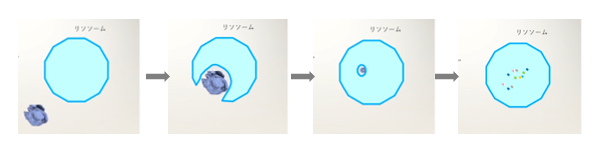

体内でたんぱく質をリサイクルする方法は、他にもあります。「マクロオートファジー」とよばれるものは、ダメになったたんぱく質を膜内に取りこみ、閉じ込めておいて、リソゾームがここに消化酵素を入れることによって、たんぱく質をアミノ酸に分解し、もう一度使えるようにするというもの。

「ミクロオートファジー」というものもあります。ダメになってしまったたんぱく質をリソソームが取り込んで、潰して、分解する。これもやはり、ダメになったたんぱく質をアミノ酸に分解する役割を果たします。

実は、もしこのオートファジー機能がしっかりとしていたら、体重1kgにつき1gが目安と言われるたんぱく質は、そんなにとらなくても大丈夫ということになります。それほどたんぱく質をとらなくても、筋肉がしっかりついてくる人というのは、オートファジーがうまくいっていることが多いのです。逆に言うと、ロスの多い人は、オートファジーがうまくいっていないのかもしれません。こういったことも考えあわせると、今後、必要たんぱく質量の概念がどんどん変わっていく可能性があると思います。

5. たんぱく質不足で起こる不調と改善方法

5-1. からだの各所で起こる様々な不調

たんぱく質が不足すると、どんなことが起こってくるでしょうか。基本的には、たんぱく質を使っているところの機能が落ちるとイメージすれば大丈夫です。脳や心臓など生命に影響があるところに優先的にたんぱく質を回したいので、以下のような優先順位の低いところから削っていくことになります。

- 筋肉が落ちる

- 肌が荒れる

- 食欲低下

胃や腸、消化酵素もたんぱく質なので、食べても吸収できなくなり、食欲が落ちます。 - メンタル不調

神経伝達物質もアミノ酸から作られるため、気持ちが落ち、メンタルの症状が出てきます。 - 免疫が落ちる

免疫の抗体もたんぱく質なので、感染症やガンが増えます。 - 痛みが出る

骨や筋肉にも支障が出て、痛みが出ます。

このように、いろいろな不調が出てきます。なので、不調の大部分は、もしかすると低たんぱくが原因の可能性があります。

5-2.たんぱく質とむくみの関係

たんぱく質は、むくみにも関係します。

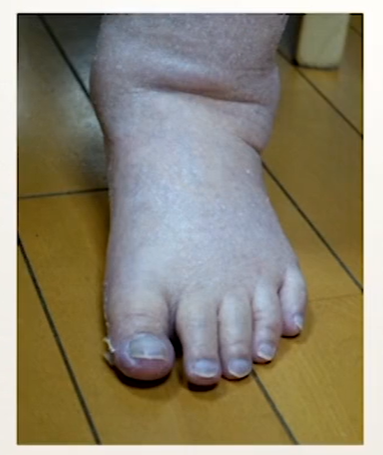

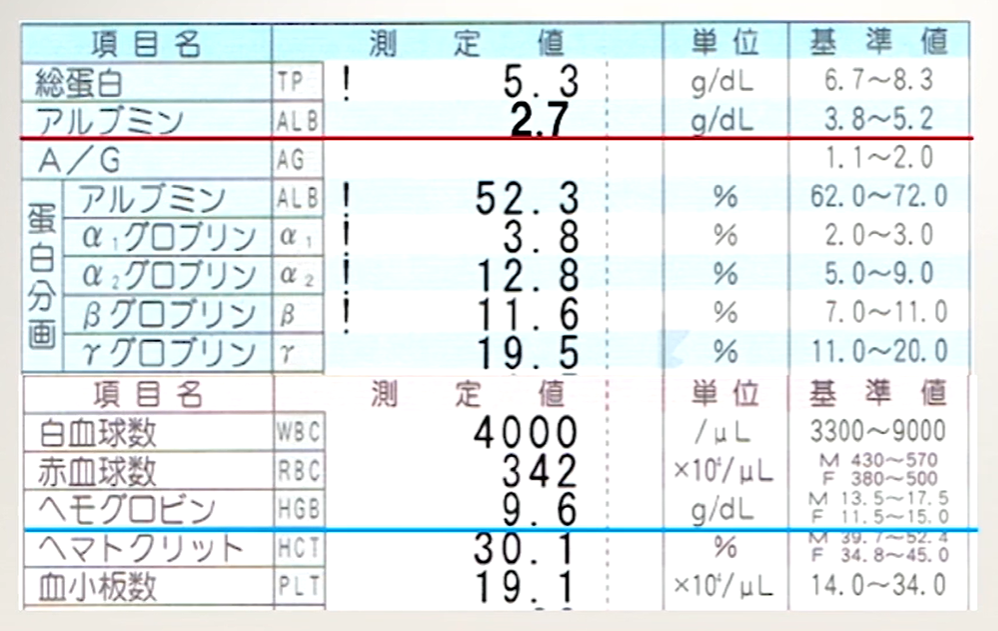

左の写真(改善前)は、足がぱんぱんにむくんでいます。

この方の血液検査データを見てみると、アルブミンという血中たんぱく質の数値が2.7。基準値の一番下が3.8なので、かなり低い状態です。ちなみに3を切った場合、肝不全であれば特別な治療をしなくなりますし、心臓の手術をなかなかしてもらえません。どうしてかというと、切った場所がつながらないからです。 腹水が出たり、胸水が溜まったりしやすくなります。血液の主成分であるヘモグロビンの数値も、女性の場合の基準値の一番下11.5を下回るだけでなく、10を切っています。

ということは、この方は低栄養で、貧血がひどいということ。このような低たんぱくで貧血の状態だと、以下のようなことが起こってきます。

- 血管の中から、その主成分であるアルブミンと赤血球がどんどん減っていく

- 血管中に水を保持する機能が落ち、血管の中に水を溜めておけなくなる

- 血管の外にどんどん水が抜けていき、身体がむくむ

こういった状態の場合、血管もぺちゃりとつぶれていくので、相対的にアルブミンやヘモグロビン濃度が高くなって、採血でも異常が出なくなってくることがあります。低たんぱくの状態を改善してあげると、右の②写真(改善後)のようにむくみが取れます。利尿剤も必要ありません。「私は、太っています」と本人がいうときには、本当に太っているのかむくみなのか、この鑑別が必要です。

低たんぱくがひどいと、消化機能は低下し体の筋肉も壊れていき、異化が亢進します。消化機能が落ちて異化が亢進すると、体はさらに低たんぱくになります。低たんぱくであれば、プロテインを飲ませてステーキを食べればいいじゃないという、とにかくたんぱく質を食べろという発想、指導をされてきた方も多いと思います。単純に考えればそうなのですが、もうお腹が受け付けません。消化機能がない場合には違う方法を考えなければいけません。おそらく消化できないまま、たんぱく質をとったら体調を崩す方がほとんどということになってしまいます。

5-3.低たんぱくの改善方法

では、低たんぱくの状態は、どのように改善していけばよいのでしょうか。

まず、「消化機能の改善」。お腹を丈夫にして、たんぱく質を消化できるようにする必要があります。そして、「自律神経の安定」。交感神経優位状態を改善してあげないと、お腹が動きません。いつもつらい思いをしている、痛みがひどい、カフェインをとっている、極端な貧血がある、低血糖があるなどの原因を取り除いていきます。仕事を休む、家族との関係を見ていくことが大切になる場合もあります。

あとは、「たんぱく質の種類の選択」。肉などは細かく切ったものにする、よく煮込むことで唾液や胃液がなくても消化できるようにするなどです。そういう意味では、お出汁はとても使いやすいたんぱく源です。「炎症やストレスの改善」も大切です。原因を見つけて、対策をとっていく必要があります。

5-4.低たんぱくの指標、アルブミン

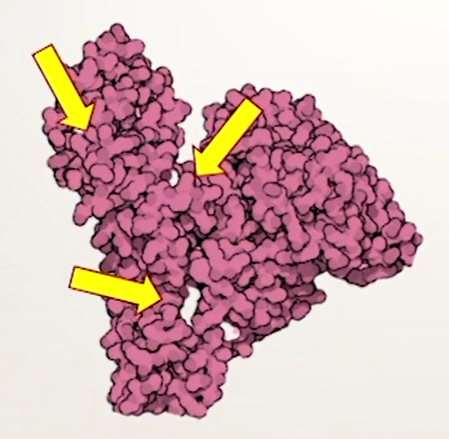

最後に、低たんぱくの指標となる「アルブミン」について。アルブミンの「アルブ」の語源は「卵白(albumen)」で、卵の白身から摂ったたんぱく質だからです。このアルブミンをよく見ると白っぽくウニョウニョっとしたものが混ざっています。これはリノレン酸とかアラキドン酸といった脂肪酸で、アルブミンは脂肪酸を運ぶ仕事をします。こういう形のぐるぐる曲がったところに、いっぱい脂肪酸が引っかかる専用の場所があります。

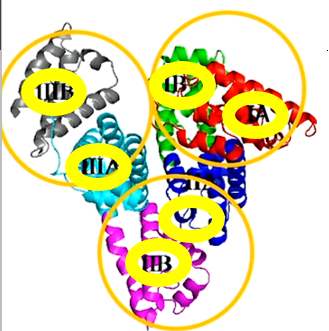

アルブミンは、下図のような形と構造をしています。アミノ酸が集まり立体構造になって機能する3つの「ドメイン」、そしてそれぞれの中にある2つの「サブドメイン」。これらは、すべて同じたんぱく質の中にありますが、それぞれ仕事が違い、捕まえるもの、運ぶものが変わってきます。

アルブミンが運ぶのは、まず「脂肪酸」。そして、「カルシウム」や「亜鉛」。低たんぱくでアルブミン不足の人は、カルシウムや亜鉛の数値が上がりませんから、亜鉛の値とアルブミンの値は割と相関します。「間接ビルビリン」、ホルモン「グルココルチコイド」も運びます。

「イブプロフェン」「ワルファリン」といった薬剤も運びます。痛み止めを飲んでも効かないという人は、大抵アルブミン不足です。また、血中の薬剤濃度は高くなるので、副作用を起こりやすくなります。アルブミンがものを運ぶ機能、ドラッグ・デリバリー・システムを使った薬があります。抗癌剤のアブラキサンです。これは、細胞分裂の早いところでその分裂を止めてしまうパクリタキセルという抗がん剤を人の血清アルブミンにくっつけていっぱい集めてギュッとまとめたものになります。そして、目的の場所を運ばせよう、目的の場所で効かせようとい仮説でつくられた薬というわけです。

そして、「毒素」。腸の中で異常発酵したインドキシル硫酸をアルブミンが捕まえて運び、肝臓で解毒します。つまり、アルブミンが足りないと、解毒もできないということになります。アルブミンは運送屋さんなので、アルブミンが少なすぎても運べないし、運ばないといけないものが多すぎても破綻しますから、バランスが必要です。

アルブミンの仕事は浸透圧の維持と物を運ぶことで、普段はこの仕事だけです。けれども、栄養不足になったとき、アルブミンをどんどん壊してエネルギーに変えないといけない、栄養に変えないといけないときがあります。そうすると血中のアルブミンはどんどん減っていきます。

6.まとめ

体の中で使われているたんぱく質は、初期に学ぶと思いますが、改めて全体を眺めてもらえたらと思います。

- 英語で「プロテイン(Protein)」といい、「プロ(Pro)」は、ギリシャ語で「第一となるもの、まず最初に必要なもの」という意味。

- 体を作る重要な要素で、約18%をたんぱく質が占めています。

- 基本的には、食べものからとりいれますが、煮干しや鰹節などのお出汁をうまく活用することで、効率よくとることができます。

- たんぱく質が豊富な食材は、卵、肉、大豆類、魚、牛乳、エビ、イカ、タコ、カニなど。

- 体を作る「構造たんぱく質」と、体の機能を司る「機能たんぱく質」の2種類のたんぱく質があります。

- 1日に必要な摂取量は、基本、体重1㎏につき1g。ただし、成長期の子どもは大人の倍量、さらに運動していれば体重1㎏につき3gを目安にします。また、病気やケガのとき、ストレスがかかっているときにも摂取量が増えますが、一人ひとりの消化力に合わせて、取り方を工夫する必要があります。

- たんぱく質は胃酸によって消化されますが、胃が元気でないと消化できません。

- 分解・消化されてアミノ酸になったたんぱく質は、DNAの情報によって、あらたな機能をもったたんぱく質がつくられます。

- 体の中では、いらなくなったたんぱく質をリサイクルすることができます。

- たんぱく質が不足すると、さまざまな不調が起きてきます。これは、命に影響しない部分から起こっていきます。

- たんぱく質は、むくみにも関係しています。

- 低たんぱくの改善には、消化機能の改善、自律神経の安定、たんぱく質の種類と選択、炎症やストレスの改善などが大切になるので、原因をみつけて対策をとっていく必要があります。