先日、次のようなご質問を頂きました。

遅延型アレルギーについてなのですが、欧米や米国のアレルギー学会では、遅延型アレルギーの科学的根拠は乏しいとする声明が上がってきており、同様に日本でも、日本小児アレルギー学会が推奨しないとの声明を発表した、というニュースを拝見しました。

また、免疫寛容が成立してくる過程で、IgG4が上がってくるという意見もありますよね。私の勤務先でも、遅延型アレルギーを実施しておりますが、このニュースを拝見して以降、この検査の是非について自分自身も混乱しております。

先生は、遅延型アレルギーについてどのようなお考えをお持ちですか?是非、ご意見を聞かせていただければと思います。

こちらについて回答させて頂きます。

1 アレルギー学会はIgG抗体を否定

平成26年11月19日に、日本小児アレルギー学会が「食物アレルギーの原因食品の診断法としてIgG抗体を用いることを推奨しない」という声明を出しました。

内容を見ると、

- IgG抗体の結果を信じて除去食を行っている患者がたくさんいる

- IgG抗体は健常人でも上昇するので診断価値はない

- IgG抗体の結果に基づく除去食のエビデンスは存在しない

- この検査結果に基づく除去食は意味がないし、むしろ栄養失調になるので問題

という事のようです。

彼らは、IgGの上昇は免疫寛容の進行だと主張しています。

2 免疫寛容とアレルギーの違い

免疫寛容とは、特定の者に対して免疫を抑える仕組みのことです。肉はたんぱく質のかたまりで、人にとっては異物ですが、免疫寛容が起こることで食べ物として取り込むことができます。免疫寛容に異常をきたし、本来は異物とは認識されない飲食物を異物として攻撃するために起こるのが食物アレルギーです。

消化管には免疫を抑制する制御性T細胞が多く分布しています。この細胞の働きにより、経口摂取したものには免疫寛容が生じます「食物アレルギーが疑われても、免疫寛容を促すために、症状を誘発しない範囲で食物の摂取を進めるべき」だというのが、最新の食物アレルギーに関する考え方です。

これら一連の学会の主張は、一部を除いて非常に理にかなっていると思いますし、「食物アレルギーの原因食品の診断法としてIgG抗体を用いることを推奨しないこと」「アレルギーの根本治療として免疫寛容を促すこと」には私も賛成です。

しかし、私は「症状がなくてもIgG抗体が上昇する」「エビデンスがない」という2点については疑問を感じます。

3 食物アレルギーが精神症状を起こす事は認識されていない

IgG検査と症状の発現について、

「食物アレルギーIgG4検査は成人の慢性じんましんや他のアレルギー性皮膚疾患症状に対して診断価値がない」

(Int Arch Allergy Immunol. 2011;155(1):52-6)

など、典型的アレルギー症状とIgG検査の関連の論文は散見されますが、その一方で、精神症状とIgG検査の関連に言及した論文は見受けられないようです。

以下に示すのは、メイヨークリニックのホームページからとった、食物アレルギーの症状リストです。

- 口内がひりひりする、うずく

- じんましん、湿疹

- 唇、顔、舌、のど、その他の部位が腫れる

- 喘鳴、鼻づまり、または呼吸困難

- 腹痛、下痢、吐き気または嘔吐

- めまい、 もうろう状態または元気がなくなること

- その他アナフィラキシー

この中には、「多動」とか「気分の落ち込み」、「疲労感」などはないですよね。

そう、一般的な医師の通念として、「精神症状は、食物アレルギーの症状としてとらえられていない」のです。

もともと、IgG検査は分子栄養学の世界で、特に精神症状を捉える指標として発達してきたものです。それが、いつのまにか一番大切な精神症状の把握が抜け落ちて、エビデンスの十分な蓄積がないまま簡便な臨床症状のマーカーとして商業ベースにのって広まってしまったのが実情でしょう。アレルギー症状とIgG抗体の上昇の関連については、精神症状を含めて再度評価しなおす必要があると思います。

もう一つの問題はIgG検査が単独で一人歩きしているということです。

4 食事とIgG抗体の関連性

私の調べる限りでは、IBS(過敏性腸症候群)患者において、食事とIgG抗体の関連性を認める報告があります。

IBS患者では対象に比べて、小麦や牛肉、豚肉やラム肉などのIgG抗体が上昇

(American Journal of Gastroenterology, Vol. 100, pp. 1558‐9.)

IgG抗体をもとにした食事の除去でIBSの症状が減弱

(Gut, Vol. 53, pp.1459‐64.)

また、その一方で精神疾患と腸内環境(リーキーガット症候群)に関する報告も多く認めます。

うつ病患者で、腸のグラム陰性桿菌に対する免疫グロブリンが上昇している

(J Affect Disord. 2007 Apr;99(1-3):237-40. Epub 2006 Sep 27.)

腸漏出症候群を治療することで慢性疲労症候群の臨床症状も改善する

(Neuro Endocrinol Lett. 2008 Dec;29(6):902-10.)

うつ病は脳の慢性炎症であることが最近の研究で明らかになっていますが、その炎症の元として腸は非常に有力視されているのです。

(So depression is an inflammatory disease, but where does the

inflammation come from?:BMC Medicine 2013, 11:200)

5 IgG検査は腸管バリア機能を評価するためにある

また、ポーランド、ルブリン大学の精神科医 Karakuła氏は、「ゾヌリンなどにより、何らかの形で腸粘膜のタイトジャンクションが開いてしまうと、腸管の透過性が亢進する(俗にいうリーキーガットの状態)。これによってより大きな分子が腸管バリアを潜り抜け血流に達するので、それが遅延型食物アレルギーを引き起こす。この状態は免疫反応を亢進させ、炎症性サイトカインを放出させ、それがうつ症状を引き起こす。だからうつ病患者において、腸の透過性とIgGレベルを測定するのは有用ではないかと思われる。」と報告しています。(Nutr Neurosci. 2014 Sep 30.)

この考え方は、至極当然であり、そもそも、IgG検査は食物を制限するための検査ではなく、腸管バリア機能を評価するための検査です。IgGと腸管は切っても切り離せない関係なんです!IgGと腸管免疫の関係を一切考慮せず、IgGだけをみて「エビデンスが不十分」とするのはそれこそ考慮がないと思います。

以上から、私は「IgG抗体上昇に伴うアレルギー症状としての精神症状が見逃されている可能性がある」「IgG単独のエビデンスは少ないが、腸内環境と精神疾患の関係を示すエビデンスは豊富であり、これらをまとめて総合的にとらえるべき」だと考えています。

6 問題は検査だけが独り歩きする事

そもそも、前出の日本小児アレルギー学会の主張の元になっているこのカナダアレルギー臨床免疫学会の見解(Allergy Asthma Clin Immunol. 2012; 8(1): 12.)を見て頂きたいのですが、彼らが心配しているのは、

- 十分な説明がないまま、キットだけが業者から直接消費者に売られていること

- 十分な知識のない医師や薬剤師のいるクリニックの待合室、薬局などにおいてあること

- その結果が間違って理解され、食物制限をした子供が発育障害を起こすこと

なのです。

IgG食物アレルギー検査は、その検査の有用性と欠点を合わせて知っている経験のある分子栄養学医にとっては、貴重な情報です。問題は検査の使い方であり、検査だけが独り歩きすることがないようにしてほしいものです。

7 検査をうまく使いこなすために

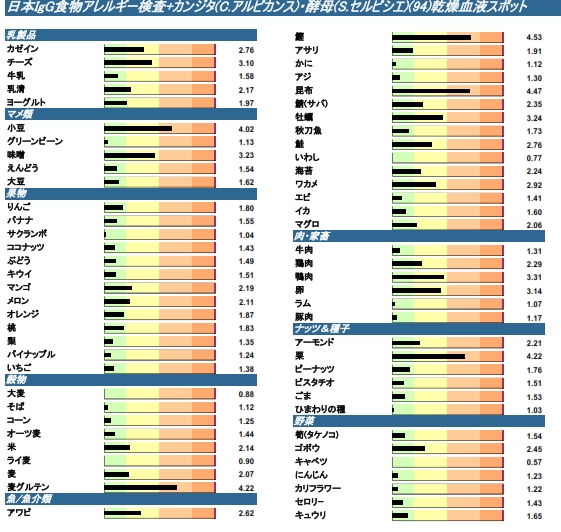

もちろん、IgG検査の欠点もたくさんあります。やってみた人はわかると思いますが、検査会社ごとに結果のばらつきが非常にあります。特に、各食物に対するアレルギーを鵜呑みにしないことが大切です。栄養療法においては、IgG検査に限らず、いかに腸内環境を把握するかが治療の成否を分けます。なぜなら、栄養サプリメントは腸管から吸収されるからです。

- 腸内環境を把握しないまま、サプリメントを大量摂取して、腹部の膨満感が続くばかりで症状改善がない人

- 腹部症状が改善していないのに、カンジタの除菌や、重金属デトックス治療を行い、副作用が多くて失敗した人

がとても多いです。