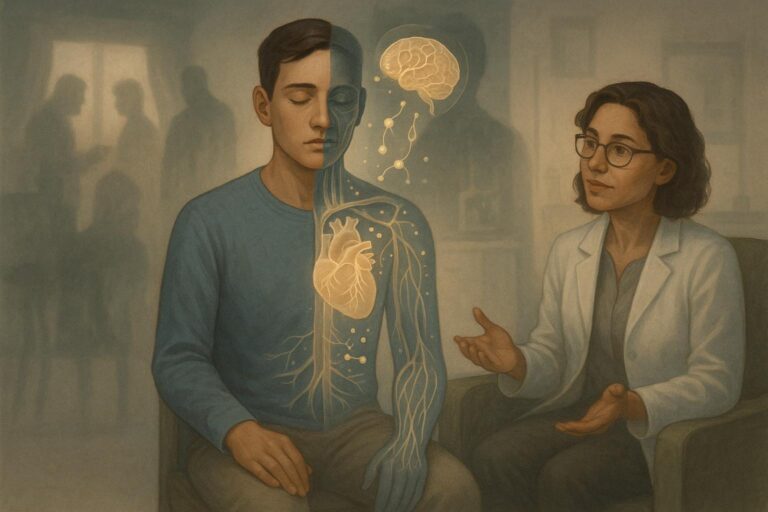

女性が健康的なライフスタイルを維持するために重要な女性ホルモン。

女性ホルモンには、排卵や月経のコントロール、妊娠・出産のサポートのほか、女性の美しさと健康を守るための様々な働きがあり、一定の周期でそれぞれの分泌量を調整しながら、女性の心と体を健康な状態に保っています。

しかし、女性ホルモンがアンバランスになると、PMSや生理痛、片頭痛、性欲低下、不妊、更年期症状などが強く出てくるようになります。

ホルモンがアンバランスになる原因の大本は、貧弱な食事、ストレス、運動、睡眠などの生活習慣や内部かく乱物質暴露などの影響です。

原因の大本になっていることを改善していくとホルモンバランスも整ってきて、症状も軽快していくことが多いようです。

もちろん、それだけでは上手くいかない場合もあり、その場合は医療機関の力を借りる必要がありますが、それでも、生活習慣の改善もプラスして取り組む必要があります。

今回は、ホルモンバランスを整えるため、自身でできる健康的な生活習慣とからだづくりについてご紹介します。

女性ホルモンの働き

女性ホルモンには「エストロゲン(卵胞ホルモン)」と「プロゲステロン(黄体ホルモン)」の2種類があります。エストロゲンは妊娠の準備、女性らしいカラダづくり、プロゲステロンは妊娠の維持、体温を上昇させる、過剰なエストロゲンの働きを抑えるといったような働きがあります。

ホルモンバランスとは

思春期から閉経までの間、エストロゲンとプロゲステロンの2つのホルモンが正常に働くと、女性の身体を妊娠可能な環境にし、一定の周期で月経が起こります。月経後にエストロゲンが増加し、ピークを迎えるとそれをきっかけに排卵が起こります。

一方、プロゲステロンは排卵後から月経前まで増えていき、妊娠に備えて受精卵が着床しやすい状態に子宮内膜を整えたりしています。そして、月経前には両ホルモンが減少していきます。

この周期はおよそ28日間で繰り返されますが、これらのホルモンの分泌量バランスが女性の心と身体の変化に影響します。

妊娠があった場合はプロゲステロン量が増え、子宮内膜は排泄されず、受精卵を維持します。妊娠期間が進行するとプロゲステロンの生産現場は胎盤に移行し生産量増加します。

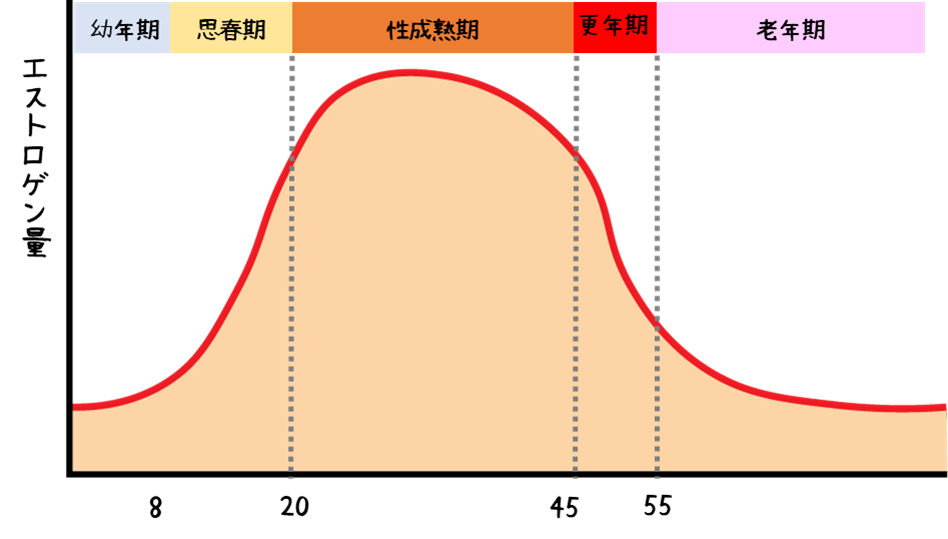

ホルモンの量の増減

エストロゲンとプロゲステロンの量の増減が毎月の月経周期を形成しています。

また、それら以外にも性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)や卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)なども女性ならではの体の働きと深い関わりを持つホルモンがいくつかあります。

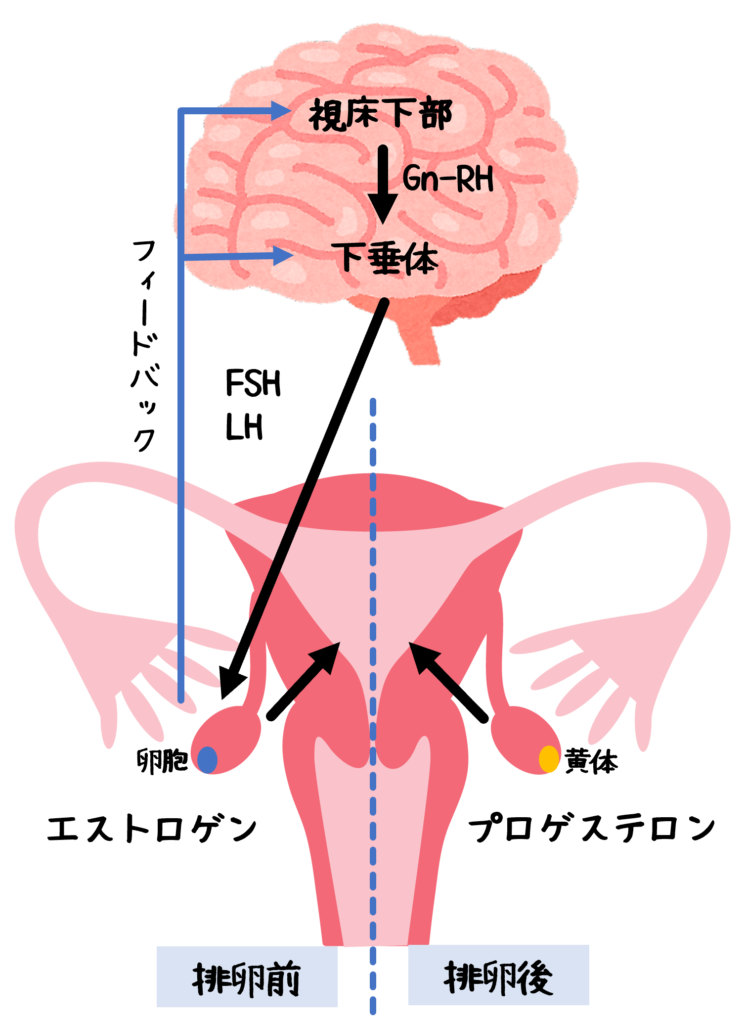

女性ホルモンは、脳からの指令によって卵巣から分泌されます。

女性の体は、脳(視床下部と下垂体)と卵巣、子宮がうまく協調して働くことにより正常な月経周期が成立します。

まず、脳の視床下部はホルモンの司令塔として性腺刺激ホルモン放出ホルモン(GnRH)を分泌し、その刺激で脳下垂体から、卵胞刺激ホルモン(FSH)と黄体形成ホルモン(LH)が分泌されます。それらのホルモンに刺激されて、卵巣からエストロゲンとプロゲステロンが分泌される仕組みになっています。

卵巣にある卵胞はFSHの刺激によりエストロゲンを分泌し、卵胞の成熟や子宮内膜の細胞の増殖を促します。卵胞が成熟しエストロゲンのレベルがピークを迎えると、下垂体から排卵を促すホルモンLHが急激に分泌されます。排卵を促すために放出されるLHは、排卵前に急激に上昇してすぐに下がることからこの現象をLHサージと呼びます。

LHサージに反応して成長した卵胞が破れ、中から卵子が排出されます。これが排卵です。

卵子が出ていくと、排卵後の卵胞は黄体に変化して、黄体ホルモン(プロゲステロン)を分泌します。プロゲステロンはエストロゲンによって厚くなった子宮内膜に作用し、さらに受精卵が着床しやすいように妊娠の準備を整えます。

卵巣にはこれら女性ホルモンの分泌量を脳にフィードバックする働きがあります。脳は女性ホルモンが多いときは分泌量を控え、少ないときは多く分泌させるなど、必要に応じて視床下部に指令を出させます。

妊娠しなかった場合は黄体が消え、エストロゲンとプロゲステロンの生成は低下し、子宮内膜を体外に排出する引き金になります。

血液中のエストロゲンとプロゲステロンのレベルは代謝されたり、肝臓(胆汁)や尿を通じて体外に排出されることによって低下します。

女性ホルモンの乱れる原因

1)ストレス

ホルモンバランスが乱れるのは、ストレスが最も大きな原因と考えられています。2つの女性ホルモンの分泌を指令するのが脳の視床下部です。ここからホルモン分泌を促す指令が正しいタイミングで出される必要があります。

この司令塔である視床下部はストレスの影響を受けやすいといわれています。

視床下部がストレスの影響を受けて混乱すると、女性ホルモンのバランスが崩れてきます。

脳はホルモンレベルと管理する一番大切なスイッチです。

その調節をするのは視床下部と下垂体

①ストレス②環境化学物質の両方が脳を混乱させる

⇩

ホルモンレベルに影響

性腺が頭脳からのメッセージ受け取ってない

⇩

ホルモンバランス崩れる

性ホルモンのバランスは、副腎の健全さと複雑に結びついています。

なぜなら、ストレスで副腎が疲労することで性ホルモン産生低下、性ホルモンのアンバランスに影響するためです。

多くの女性が仕事、子育て、妻などといった多くの役割を掛け持つ必要性に迫られ、過剰なストレス晒されています。すると、「生存確保」のためにプロゲステロンを使って、副腎ホルモンが最優先で作られ、他のあらゆるホルモンを作る材料としてプロゲステロンは足りなくなり、エストロゲンとのバランスもとれなくなってしまいます。

エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモン産生のメインは卵巣で、若い時期には副腎で補助的にそれ等を作りますが、更年期になり閉経に向けて卵巣の働きが低下してくると副腎メインでそれらを作るようになります。

副腎が疲弊していると、女性ホルモンを作る役割が果たせなくなり、ただでさえ減少している女性ホルモンが余計に減少してしまいます。

ストレスによるコルチゾール分泌異常がで甲状腺機能に影響し、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)上昇させ、それに連動して母乳産生に関与するプロラクチンレベルを上げ、間接的にプロゲステロン産生を減少させてしまいます。

つまり、ストレスが副腎、甲状腺に影響し、更にそれらが、性ホルモン分泌システムに干渉して性ホルモンの分泌バランスを崩し、エストロゲン優勢の状態を招いてしまうということです。

2)質の悪い食事

①カロリー過剰

脂肪細胞増加でエストロゲン産生増加します。

②アルコール過剰

余分なエストロゲンの処理をしてくれる肝臓の機能能低下を起こすようなアルコール過剰などがあると、それができなくなるため、エストロゲン優勢になる可能性が高まります。

③悪い脂肪摂取割合過剰

プロスタグランディンの生産は、私たちが食べる脂肪や油で決まります。そのため、プロスタグランディンのバランスの良いままを保ってくれる脂肪を食べることが大切です。

赤肉をたくさん食べると増える、プロスタグランディンE2は乳細胞のステロイドをエストロゲンに変換するアロマターゼ酵素の活性を増やしてしまいます。

オメガ6系脂肪酸を含むコーン油やサフラワー油は炎症促進プロスタグランディン増やし、活性酸素でDNAが傷つく量を増やしてしまいます。また細胞増殖や遊離エストロゲン量も同時に増やします。

逆にオメガ3系脂肪酸は、抗炎症として働き、細胞の増殖を抑制させます。

キャノーラ油もオリーブオイルのような一価不飽和脂肪酸で安定した油ですが、高度に精製されてしまっているので、トランス脂肪酸を含んでいます。使うにしても時々にするのが無難です。

3)植物性食品の不足

植物性食品には、エストロゲン作用を緩和してくれる植物エストロゲンや、エストロゲン排泄を促進してくれる食物繊維が含まれています。

逆をいえば、植物性食品が不足すると、エストロゲン優勢リスク増加させます。

4)環境エストロゲンへの暴露

現代では石油化学製品が広く使われているため、人間のエストロゲンより毒性の強い環境エストロゲンや合成エストロゲンなどの体外ホルモンが身の回りにあふれています。

これらは、エストロゲン的な影響持ち、エストロゲン過剰症状作り出します。人間の体で分解しにくいため、エストロゲンの悪い作用が強く出てしまいます。そのため、完全に使用を避けるのは不可能ですが、できるだけ暴露量を少なくすることが大切です。

エストロゲン優勢原因のプロゲステロン欠乏

エストロゲンとのバランスをとるためにプロゲステロンは重要ですが、なぜ、不足してくるのでしょうか?

多くのプロゲステロンは排卵時にできる黄体で作られます。排卵がなければプロゲステロンは低下します。プロゲステロン欠乏になると、体はエストロゲン優勢になります。

更年期以降も女性は少量のエストロゲン作りますが、プロゲステロンはほとんど全く作りません。このため、更年期に起きるプロゲステロンレベルの低下は、エストロゲンレベルの下がり方に比べはるかに大きくなります。そのため、ホルモンバランスはエストロゲン優勢に傾きます。

プロゲステロン欠乏原因の無排卵月経はなぜ起こる?

無排卵月経とは、排卵しない女性に起こる現象です。子宮に送るべき卵子が卵管に放出されないのが無排卵で、これだとプロゲステロンが作れません。無排卵でもエストロゲンはちゃんとあるので、月経は続きます。しかし、プロゲステロンを作る黄体ができないのでその量は減ります。

(無排卵月経は卵子の残りが1000個くらいになる更年期になると、月経を起こすエストロゲンは作られますが、排卵はめったに起こらなくなってきます。)

30代半ばの女性によく起こり、更年期のずっと前に始まっていることが多いようです。

無排卵月経を起こす原因としては、前述した女性ホルモンバランス乱れる原因と同じで、栄養、過度なストレス、運動過剰、不規則な生活、環境エストロゲンです。

これらのような日常生活の継続により、脳と卵巣と子宮の協調がうまく取れなくなってしまうことで排卵しなくなってしまいます。

排卵がなければ、黄体はできないのでプロゲステロンも作れません。すると、以下のようなことが体に起こってきます。

- エストロゲン優勢

- プロゲステロンの骨形成促進作用の効能受けられず骨粗鬆症に影響

- 無排卵でプロゲステロン生産されないと、副腎ホルモンの生産に悪影響

*コルチゾールが産生できないとストレスダメージ増加で、また無排卵にといった負のスパイラルに陥る

無排卵月経対策

脳と卵巣と子宮の連携をよくするため、日常の生活では、以下のようなことを心がけましょう。

毒性の強い環境エストロゲンや合成エストロゲン暴露を減らす

暴露量を少なくするために、以下のことを気にかけましょう。

- 動物性脂肪、特に脂肪の多い肉・乳製品の消費控える

これらの動物は早く太らせて市場に出す目的にエストロゲン作用のある飼料を与えられていることが多く環境エストロゲンは動物性食品の脂肪に蓄積されています。

このような可能性のある食品の消費を少なくするか、無しにしましょう。もしも、赤身の肉、鶏肉、卵、魚など食べるのであれば、有機飼料で育ったホルモンや抗生物質を使っていないものにしましょう。

- 石油化学製品の殺虫剤、除草剤、殺カビ剤、熱を加えると環境エストロゲンを発散するプラスチックなどの使用を大幅に少なくしましょう。

- カーペットより木か石のなど自然の素材のものにしましょう。カーペットの裏に使う接着剤や溶剤が長い間には有害な分子を放出します。

- ホルモン補充療法は慎重に

これらのことから、プラスチックを使うもの少なくし、ホルモン剤の入らない肉や有機農法の作物を買い、洗剤なども安全な物を使う。石油化学製品よりも自然な物を使うようにすることが未来の世代の生殖器官やその機能の健康を保証することになります。

健全なホルモンバランスのために

食事や生活を変えるだけでも、ホルモンバランスを整えるのに役立ちます。環境を最適にすれば、体は自分でホルモンのアンバランスを改善する能力を持っているためです。

ただ、長期間、精白、精製された加工食品を食べ、運動をせず、環境エストロゲン、過剰なストレスにも晒されてきたなら、ホルモンバランスの回復は時間がかかるかもしれません。

その場合は、ストレスで疲弊した副腎や甲状腺機能を改善し、性ホルモン分泌システムへの干渉を軽減させるため、生活改善や食事改善とともに医療機関の力も借りて治療しましょう。

1)理想の食事

- 精製炭水化物を控える

高精製炭水化物食は、高血糖の原因になり性ホルモンの素のDHEA産生を低下させてしまいます。

- アルコールを控える

肝臓の負担を減らしてエストロゲンデトックスを促進

- カロリー過剰摂取に注意

必要以上に食べたカロリーは脂肪として蓄積され、それはエストロゲンも増やします。

- 良い脂肪摂取割合増やし悪い脂肪控える

マーガリンやショートニングなど使ったトランス脂肪酸たっぷりの合成油ではなく、新鮮で加工されていない自然な脂肪を食べるようにしましょう。

脂肪の摂取については、抗炎症作用のあるω3系不飽和脂肪酸含有の亜麻仁油やエゴマ油、クルミ、魚油などの割合増やしω6系不飽和脂肪酸含むサラダ油、コーン油、サフラワー油、トランス脂肪酸含むマーガリンやショートニングなどを使った食品は避けるように。特にトランス脂肪酸は、良い脂肪の働きを抑制してホルモンバランスを狂わせます。オリーブオイルや控えめな量のバターを加熱料理や焼き料理に使うことは健康的です。遮光ガラスボトルに入ったエキストラ・バージンオリーブオイルを探すと良いです。

- 可能な限り有機農法の食材

有機植物は汚染されていない土壌で、殺虫剤と名の付くもの(除草剤、カビ取り剤、害虫駆除剤を含む)は一切使わず、化学肥料、化学添加物も使わず、栽培されたものです。そして遺伝子操作もされていません。

普通の栽培法で育った果物や野菜は体外エストロゲン的な殺虫剤や化学肥料を使用されています。

また、卵や乳製品、肉類も可能な限り成長ホルモンや抗生物質の与えられていない有機農法のやり方で生産されたものを選ぶようにしましょう。

- 植物性食品を積極的にとる

私たちが食べている植物には人間の健康を支える作用を持つ様々な成分が含まれています。

一つ目は植物エストロゲンです。これは人間のエストロゲンよりも作用が弱いので人体内に入ると、エストロゲンレセプターを体内のエストロゲンと競って奪い合います。植物エストロゲンが受容体に結合してしまえば、環境エストロゲンや人間のエストロゲンは作用できなくなり、エストロゲン優勢の害を減らすことが出来ます。

この特性を生かすためエストロゲン過剰が原因と考えられる症状の軽快を目的として使用されることあります。

大豆は植物エストロゲンの最も称賛されている供給源です。新鮮な野菜を種類多く食べ、週に数回、大豆製品を食べると、前述のような作用の恩恵を受けることができます。

ただ、大豆は要注意する点もあります。

亜鉛の吸収阻害成分のフィチン酸や甲状腺機能阻害するゴイトロゲンも含んでいるためです。

フィチン酸の害については、納豆、テンペ、味噌などの大豆発酵食品はこれらのフィチン酸の多くが分解されており、貴重なファイトケミカルを身体がより使いやすいものにしてくれています。そのためフィチン酸の害については大豆発酵食品についてはそれほど心配する必要はないようです。

大豆製品のゴイトロゲンと甲状腺機能に関しては賛否両論があるようですが、甲状腺ホルモン剤の吸収を抑制する報告があるので、その薬服用している方は大豆製品を摂取するタイミングを医師と相談したほうが良いようです。そうでない方は、通常の摂取量であれば神経質にならなくてもよいようです。

二つ目は、食物繊維です。植物性食品に含まれている食物繊維もしっかりとりましょう。植物繊維は過剰なエストロゲンを体外へ排泄してくれます。仕組みとしては、肝臓で代謝されたエストロゲンが胆汁に混ざって腸管に送られたものが、微生物によって活性エストロゲンに変換されて血流に再吸収されるのを阻害します。

2)運動

精神の安定、ストレス耐性をつけ、過剰な体脂肪から産生されるエストロゲンを運動により体脂肪削減でエストロゲンも減量させることができます。

3)副腎の働きを改善

健康な副腎がホルモンの適切なバランスのためにとても大切です。副腎の健康のためには、生活からストレスを減らし、十分な睡眠を取り、健康的でバランスの取れた食事をすることです。

ストレスが主に精神的なものであるなら、リラックスさせてくれる瞑想や適度な運動もお勧めです。

砂糖やカフェインは副腎を刺激するので控えるようにしましょう。

進行した副腎疲労がある場合は医療機関の力も借りましょう。

まとめ

女性が健康的なライフスタイルを送るために大きなカギを握る女性ホルモンバランス。そのバランスに影響を及ぼす、食事や睡眠、運動、ストレス、環境エストロゲン暴露なを最小限にするなど日常生活を整えるようにしましょう。それにより、脳、卵巣、子宮の連携をスムーズにして、ホルモンバランスを健全な状態に保てるようにしましょう。

参考書籍

医者も知らないホルモン・バランス ジョン・R・リー著 2020年10月31日 第6版発行

続・医者も知らないホルモンバランス ジョン・R・リー著 2000年11月10日 初版刷発行

「大豆で甲状腺機能低下症になるのか?(大豆と甲状腺)」長崎甲状腺クリニックホームページ 2019年3月30日

日本醸造協会誌 106巻12号 味噌など大豆発酵食品による亜鉛栄養改善の可能性 橋本彩子、神戸大朋

日本醸造協会誌 106巻12号 味噌など大豆発酵食品による亜鉛栄養改善の可能性 橋本彩子、神戸大朋

HERS 「HERS世代は要注意!宇久人疲労で更年期障害が重くなることも」2016年9月号

副腎疲労度と甲状腺の関係 宮澤医院ホームページ