1950年代末、ライナス・ポーリング博士は、精神疾患の原因の一つに酵素の機能障害があるのではないかと疑い、脳機能における酵素の役割を研究しました。彼が、ビタミンが欠乏症予防以外に重要な生化学的効果を持つ可能性に気が付いたのは、ポーリングが1965年にエーブラム・ホッファー著「精神医学におけるナイアシン療法」を読んだ時のことです。これにヒントを得て、1968年、ポーリングはサイエンス誌に「分子整合精神医学」と題した簡単な論文を書き、ビタミン大量療法の原理を発表しました。 これが分子栄養学の始まりです。

1 脳は栄養素の影響を受けやすい

ビタミンには酵素を助ける補酵素としての働きがあります。ポーリング博士は、酵素、補酵素の不足が病気を引き起こすので、それを充分量補充することで病態の改善が見込めるのではないかと提案したのです。その中の一節には、こうあります。「他の臓器と比べて脳は 組成している分子化合物やその構造に深い依存傾向がある。」

脳は栄養素の影響を非常に受けやすい臓器です。脳には脳血液関門というバリアがあることはよく知られています。多くの化学物質はこのバリアに阻まれるので脳まで届かないと思っている方も多いようですが、そんなことはありません。アルコールや、カフェインが脳に及ぼす影響を考えてみてください。脳の機能は外から栄養されるアミノ酸やビタミンによって、大きく左右されます。ホッファー先生は、その事を知っていたのです。彼はアレルギーフリーの食事指導とナイアシンを中心としたサプリメント治療によって、6000人以上の統合失調症患者を社会復帰させました。

2 メチレーションの状態で脳タイプを分析する

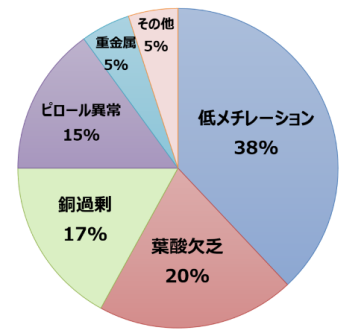

ホッファーは大量のナイアシンを使いましたが、なぜそれが効果的なのか、その機序をメチレーションの観点から明確に見出し、臨床に応用したのがウイリアム・ウォルシュ博士です。彼はミネラルを扱う生化学者でしたが、刑務所で行なったボランティアで囚人の毛髪ミネラル検査をして、銅亜鉛バランスが狂うと凶暴性が出ることを見出しました。それ以来、彼はうつ病の患者2800名の血液データを解析し、うつ病患者の脳の生化学バランスは大きく5つに分かれることを見出したのです。

僕は2016年に博士を日本にお呼びして、講演を行なって頂きました。それがあまりにも素晴らしかったものだから、翌年彼の本拠地であるシカゴに行って実際の患者さんを迎えてのトレーニングにも参加しました。ここでは、うつ病患者の5つのタイプ分類について解説します。問診からもある程度タイプを推測できるため、日常診療に大変役に立っています。

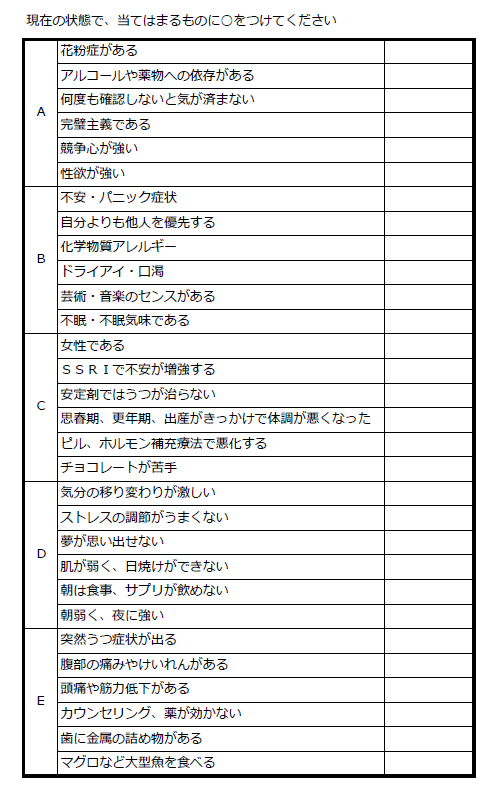

3 「メチレーションプロフィール」問診票

僕がうつ病の人を見たら、最初にこのアンケートをやってもらって、どの傾向が一番強いかを見ることから始めます。大事なのは病名ではなく病態です。病態とは、脳内の神経伝達物質のバランスです。

脳機能の改善には神経伝達物質のバランスが多いのか少ないのかを見極めて、メチル化を調節してあげる必要があります。まずメチレーションが中心です。

うつ病は、脳の神経伝達物質の状態から、5つのタイプに分けることができます。

それぞれのタイプには、特徴的な症状、特徴があります。ウォルシュ博士は20年間にわたり、2800人のうつ病患者に対して検査を行い、それぞれのタイプの特徴を割り出しました。治療方針はタイプによって全く異なるため、治療前にタイプ分類が不可欠です。

うつはセロトニンが足りない病気だ、と一般的に思われているので、セロトニンを増やすための薬が処方されます。しかし、セロトニンが多いこのタイプのうつ病の人に、セロトニンを増やす薬を処方すると、どうなるでしょうか。不安が強くなります。セロトニン症候群といいます。副作用としても記載があります。本当は、うつ病の人にSSRIをだすのではなくて、セロトニンが多いのか少ないかを見極める必要があります。

同様に、統合失調症はドーパミンがたくさん出過ぎて幻聴が起きる疾患として捉えられがちですが、実際にはドーパミンが増加している人と低下している人がいます。ドーパミンが低下している人のドーパミンを下げるのは、やはりよくありません。というわけで、セロトニンやドーパミンの過不足を推定するのに役立つのがこの問診表です。

この問診票で、メチレーションの状態がわかります。メチレーションは、普通なのか、低下しているか、亢進しているかの3通りです。

A:低メチル化タイプ

Aに〇が多くついた方はメチル化がうまくいっていない、低メチル化タイプの人です。メチル化回路が回っていないため、セロトニン、ドーパミン共に少ない傾向にあります。セロトニンが少ないため、SSRIは効果的で、ドーパミンが少ないためドーパミン渇望の依存症状が出てきます。ヒスタミンがメチル化回路の産生物SAMeで処理されないため、アレルギー症状が出現しやすくなります。花粉症、完璧主義、競争心が強く、性欲が強いという特徴があります。

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の薬が合うでしょう。セロトニンの再取り込みが阻害されるので、結果的にセロトニンが増えます。同じくらいに、メチル基を増やしてくれるサプリメント、SAMeも相性がいいです。

ドーパミン合成が比較的少なく、強迫的なまでに規則的な生活をする人がいます。また、ドーパミン渇望によるアルコール、たばこ、ギャンブル、砂糖などの依存症が強くあります。また、SAMeがクレアチンの合成に使われるため、鍛えると筋肉が付きやすく、性欲も強い傾向があります。(男性も女性も性欲はテストステロンに依存します)しかし、痛みには弱いほうです。

ドーパミン、セロトニン共に少なく、SSRIや、抗ヒスタミン薬に好反応である反面、ベンゾジアゼピンや葉酸に対する副作用があります。意志が強く、頑固で治療方針に従わない人もいます。また、過去の出来事にこだわりがあります。スポーツにおいて競争意識が強く、学業成績もよく、上流家系であることもしばしばです

A-1 診断

診断は問診に加えて血液と尿検査から行います。

検査:血中ヒスタミン 70ng/ml以上、SAMe/SAH比の低下などが参考になります。

A-2 治療

SAMeやメチオニンなど直接メチレーションを回す栄養素が効果的です。セロトニン合成を助ける栄養(トリプトファン、5HTP,ビタミンB6など)もよいでしょう。

逆に、葉酸、コリン、DMAE(ジメチルアミノエタノール)などは避けたほうがよいでしょう。

B:高メチル化タイプ

Bが多かった方はメチル化が亢進している人です。メチル化回路における重要な産生物SAMeは70%が筋肉の合成に使われます。筋肉の合成酵素に変異があると、SAMeが体内で余り、メチル化経路が過剰に亢進します。その結果、セロトニン、ドーパミン共に多く産生されます。セロトニンが多いため、SSRIでは効果が見られません。鬱に加えて、強い不安、パニックの傾向があります。不眠の方も多いです。ドーパミンが多いため、芸術的、音楽的な才能があります。

ドーパミン過剰のため、やや早口の傾向があります。時には多動になることがあります。SAMeがヒスタミンを処理するので、血中ヒスタミンは低値です。好塩基球数も低値になります。花粉症は少ないですが、食物、化学物質過敏症は多いです。むずむず足症状が出ることがあります。

セロトニンが多いので、SSRIに対してはむしろ副作用がでます。同様にセロトニンを増やすSAMe、メチオニンサプリメントに対しても副作用があります。ベンゾジアゼピンがよく効きます。痛みに強い人が多いです。誇大(大げさ、非常に誇る)癖があります。

B-1診断

診断は問診に加えて血液と尿検査から行います。

検査:血中ヒスタミン 40ng/ml以下、SAMe/SAH比の低下などが見られます。

C:銅が過剰なタイプ

Cが多かった方は、銅が過剰なタイプです。ノルエピネフィリンの上昇、ドーパミンの低下がみられます。このタイプの95%は女性だと言われています。

- 強い不安感、パニック傾向がある

- 産後うつを引き起こす可能性がある

- 活動的である

- SSRIで不安が増強する

- 安定剤ではうつ症状が治らない

- ピル・ホルモン補充療法で悪化する

- 敏感肌

などの特徴を持っています。

C-1 治療

亜鉛療法、セレン、ビタミンA、B6、C、E徐々に過剰な銅を排除していくことも重要です

D:ピロールタイプ

D が多かった方はピロールタイプです。ピロール障害といいます。ピロールは体内でヘモグロビン(赤血球のタンパク質)が作られる際にできる副産物です。作られるピロールの量がとびぬけて多い人をピロール異常症と呼んでいます。精神科医のエイブラハム・ホッファーらが、精神疾患患者にピロール異常症が多いことを見出しました。

ピロールはビタミンB6や亜鉛との結合の相性がよいという性質を持っています。体内の不要なピロールは尿中に排泄されるため、ピロールの量が多い人はビタミンB6と亜鉛も尿中へ出ていく量も多いのです。また、酸化ストレスが高い場合も尿中ピロールレベルを上昇させる事がわかっています。多くの人が精神ストレスや病気、感染、トラウマ、有害金属などによりピロールが上昇しています。ピロール異常は(B6 不足のため)セロトニン、GABA 低下を引き起こします。 また酸化ストレス負荷がグルタミン受容体のグルタミン神経伝達物質活動性を低 下させます

D-1 症状、特徴

ピロール異常の人は生まれつきB6,亜鉛不足があります。これは脳におけるセロトニン、ドーパミン、GABA不足を招き、うつと不安の材料になります。

D-2 よく見られる特徴

・気分の変動(双極性障害と診断されていることが多い)

・ストレスに対応できない

・怠惰、夢が思い出せない

・肌が弱く日焼けができない

・朝のうちは気分がすぐれない。

・明るい光や騒音に敏感

・女性の場合、生理不順や無月経

・心の内面の緊張、読字障害

D-3 治療

B6,亜鉛投与によりしばしば軽減、消失し、ピロールレベルも正常化します。これにはかなりの量が必要です。またピロール異常は、酸化ストレスが亢進しており、抗酸化物質が多く必要です。ピロール異常のうつ病は他のどのタイプよりも治療への反応が早く、通常は数日で治療効果が出始め、4-6週で完全に効果がでます。朝の吐き気のため、多くの患者は昼までサプリメントを摂れません。

E:重金属タイプ

E が多かった方は重金属タイプです。鉛、水銀、カドミウム、ヒ素の蓄積が原因となります。腹部の痛み、けいれん・イライラ、筋力低下など肉体的な症状を伴うことがあります。特に幼い子供は、脳血液関門が未発達な上、金属が脳神経や受容体の発達を妨げるため、重金属に感受性が高いです。解毒効果のあるキレーション治療や、メタロチオネインタンパクを増やす治療などを選択します。

4 メチレーション状態の検査

メチレーション回路の状態を回るのに適しているのがドクターズデータ社のメチレーション検査です。判定法 ① SAH>50、もしくはSAMe:SAH < 4 なら低メチレーション(UM) ② SAMe:SAHが high、もしくはSAMeが高値 なら 高メチレーション(OM)、 低値ならUM となります。診断には適するがフォローアップには不適ですので、できれば治療前に行うことがお勧めです。