栄養療法やサプリメントを推奨する会でよく聞く話なんですけれど、

・ 現代は食生活が変化して必要な栄養素を摂れなくなっている。

・ 付き合いで飲みすぎることも多いし、不摂生している。

・ 現代では農薬の使いすぎで、畑がやせて野菜に含まれるビタミンの量が減っている

ですからサプリメントで必要な栄養素を補いましょうというものです。このような、不摂生を補ってくれる商品としてのサプリメントも否定はしません。しかし、それなら食事をきちんと摂ったほうがよいでしょう。サプリメントを摂る本当の意味は効率化です。栄養素が濃縮して入っており食事では取りきれない医学的な量の栄養を摂ることができます。

例えば、豚肉にはビタミンBが多く含まれていると言われていて、ブタヒレ肉100gには1.34mgのビタミンB1が含まれています。確かに、これは1日の厚労省の推奨量1mgよりは多いです。しかし、栄養療法で神経の再生のために使うビタミンB1は1日150mgです。

これは、ブタ肉11.2kgに相当します。これを1日で食べるのはいかに大食いの人でも無理ですよね。同様に、風邪の予防に必要な3000mgのビタミンCはレモン150個分です。

栄養素は単に欠乏症を補うだけでなく、量を多くとることで様々な医学効果が期待できます。しかし、その量を確保するためには栄養素を濃縮して摂ることが不可欠なのです。

コンテンツ [非表示]

- 副作用をモニターしながら進める

- 歩行とふらつき、意識障害をもつ45歳男性

- 今も存在するビタミン欠乏症

- 量と反応の関係(ドーズ・レスポンス)

- ビタミンCの至適量は状況や目的によって変わる

- ビタミンCサプリメントは頻回摂取が有効

- ビタミンCを自分で作れる動物

- ビタミンDの血中濃度と効果

副作用をモニターしながら進める

ところで、「第6次改定日本人の栄養所要量について」をご覧頂くと分かりますが、多くの栄養素に関して、厚労省は上限を設けています。サプリメントの副作用を懸念しての事です。

サプリメントは高容量を摂ると、副作用が生じる可能性があります。(もちろん、薬よりも圧倒的に少ないですが)ビタミンCを高用量とれば、胃への刺激が出る場合もあるし、下痢をする事もあります。

だから、初めに検査をして栄養素の過不足を判断する事が必要になってきます。もちろん、治療開始後も時々検査をして、栄養が十分かどうか評価を行います。栄養療法では、モニターをしながら、医学的効果が得られる量のサプリメントを使用します。

歩行とふらつき、意識障害をもつ45歳男性

5日前から独り言が多くなり、会話が成り立たなくなった。また歩行がふらつくため、自宅内を這って移動していた。本日からほぼ寝たきり。既往歴なし。喫煙歴20本x25年。飲酒ビール2.5リットル毎日。食事は不規則。バイタルサインほぼ安定。 診断と治療はなんでしょうか?

5日前からおかしくなって、すぐに寝たきり。普通は脳卒中などを考えますよね。でも、特記すべきは1日ビール2.5リットル、食事は不規則でおつまみ程度というところです。検査結果は、肝機能はお酒のせいで悪いですが、特に生命に関わるようなところはありません。

今も存在するビタミン欠乏症

この方の脳のMRIを撮ったら、まんなかのところに少し炎症が見られました。これは、ウェルニッケ脳症という極端なビタミンB1不足を原因とする中枢性障害です。眼球運動麻痺、歩行失調、意識消失をきたします。

脚気、ウェルニッケ脳症、壊血病は昔の病気ではありません。現在でもあるんです。現代の脚気は、こういったアルコール中毒か、子供の清涼飲料水の飲みすぎなどが主な原因です。 脚気心といって、動悸が激しくなって運ばれ、救急外来で肺高血圧症と診断されるも、最終的に脚気による心不全だということがわかる、ということはよくあります。清涼飲料水は異常に糖質が多いので、それによってビタミンB1が消耗してしまうんです。拮抗栄養素の過剰な摂取によって、対立する栄養素が失われてしまうというのがポイントです。

脚気はビタミンB1の欠乏症です。厚労省の勧めるビタミンB1の推奨量は1日1.1mgですが、いったんこうなったら、数百mgのビタミンBが必要です。これは食事はもちろん、サプリでも不十分なので、点滴でビタミンB1を大量に入れます。

量と反応の関係(ドーズ・レスポンス)

ビタミンBが枯渇する脚気や、他にもビタミンC欠乏の壊血病などは、大量に栄養を補給する必要があるのは理解できたけど、じゃあ重症の欠乏症じゃなければ、ビタミン大量補給の必要もないでしょ。と思う方もいらっしゃるかもしれません。

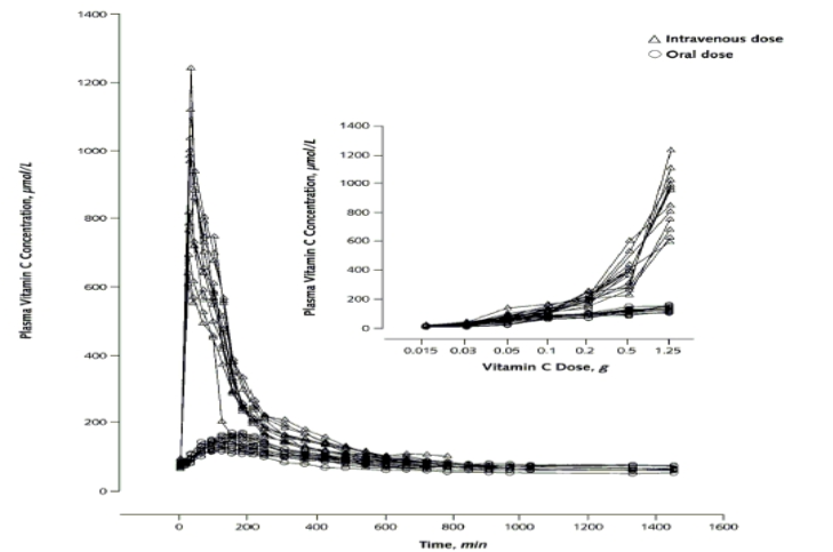

ここからは、欠乏症以外にビタミンを大量に使う意味を説明します。例えば、ビタミンCを25g点滴すると、血中濃度が経口で摂取する場合の70倍になります。レモン1250個分です。

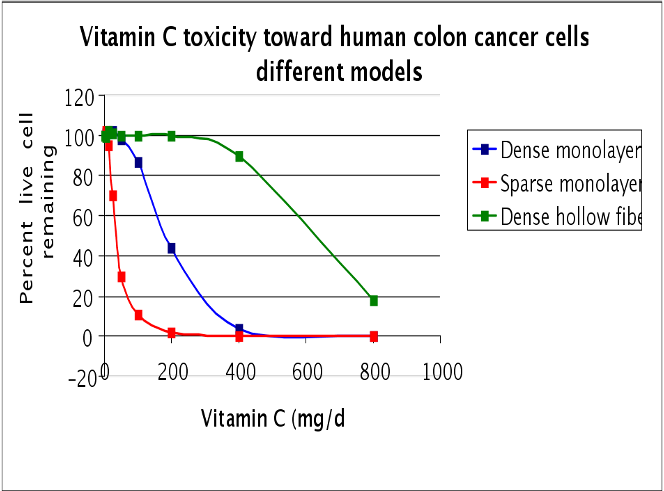

これは僕がビタミンC点滴を習ったリオルダン・クリニックの、リオルダン先生が2000年に発表したビタミンCの血中濃度が400mg/dを超えるとがん細胞が死ぬ、という論文です。2005年にWHOが追加実験を行うと、本当にがん細胞がなくなったので、そこから一気に広まりました。

これはビタミンCを経口摂取した場合と点滴した場合の、血中濃度のグラフです。400mg/dというのは結構な濃度で、経口摂取では絶対にたどりつけない濃度なんです。点滴でしかこの濃度に達することはできません。抗がん作用を期待するなら、点滴しなければなりません。例えば、これがビタミンの欠乏症でない人に大量にビタミンを使う例です。

ビタミンCの至適量は状況や目的によって変わる

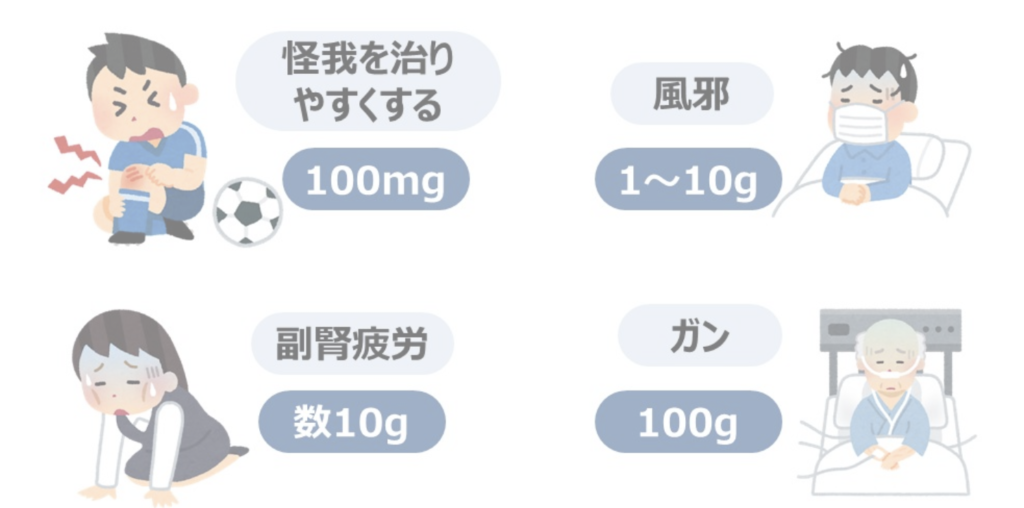

ビタミンCの最適な量は、状況や目的によって変わります。怪我を治りやすくする、コラーゲンを作る(100mgで大丈夫)、壊血病を予防する、風邪の予防ではグラム単位で必要です。副腎疲労は風邪と同じように、数十g摂るといいです。ビタミンCを点滴すると、てきめんにいいです。

ビタミンCサプリメントは頻回摂取が有効

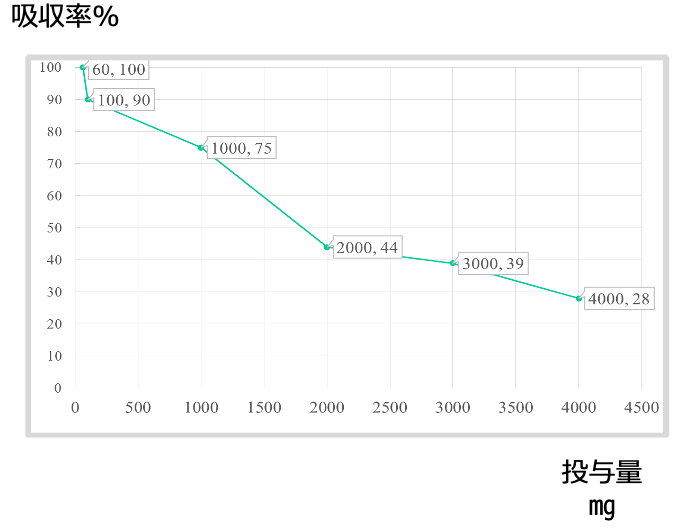

サプリメントを摂るなら、1gずつ1時間ごとの頻回摂取が有効です。ビタミンCは一度に大量に摂ると、吸収が落ちます。60mgだと100%、100mgだと90%、1000㎎だと75%、2000㎎だと44%と、どんどん減っていきます。ですから、1000mgが最もコスパが良いですね。

30分で血中濃度は上がりますが、4時間で下がります。4時間おきだと血中濃度が上がったり下がったり、血中濃度が安定しません。ですから、1時間おきに、血中濃度が下がっていないうちに次々入れていくと、どんどん上がっていきます。ビタミンCの効果は血中濃度に比例しますから、ビタミンCを1時間おきに摂るだけで、効果が3倍近くなります。

ビタミンCを自分で作れる動物

ビタミンCを自分で作れるものもいます。左側が作れないグループ、右側が自分で作れるグループです。犬と猫も作れますが200mg程度だそうです。自分で作れるとはいえ、少ないですね。動物病院ではビタミンC点滴はよくやることです。ストレスが多くて全然足りないからです。

野生のヤギは14mg/日ですが、病気になると100mg/日です。需要に応じて産生量が増すのです。自分で作れない動物は、状況に応じて摂取量を増やした方がいいのではないか、という話です。

ビタミンDの血中濃度と効果

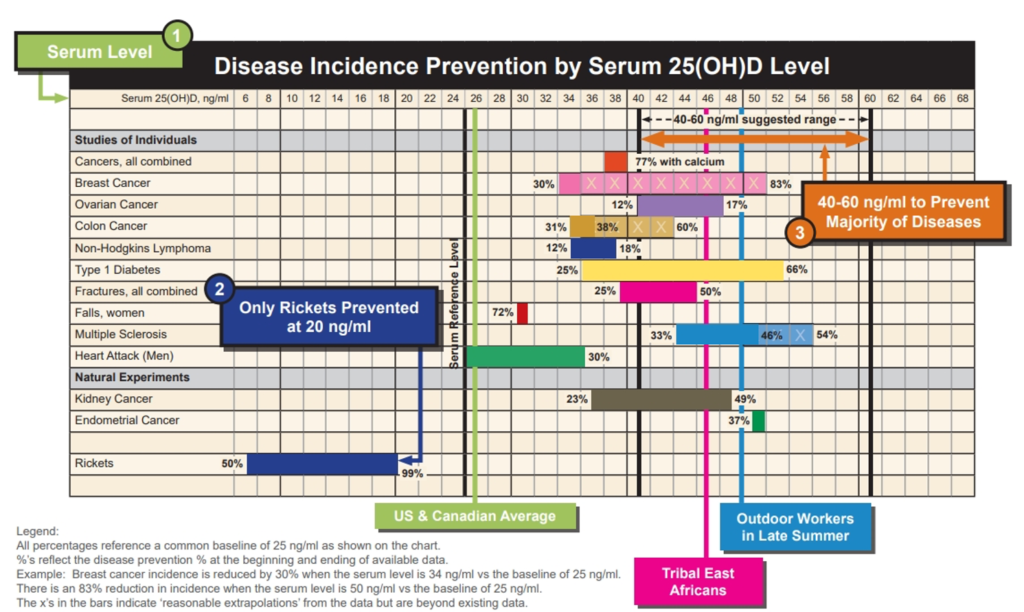

同様に、ビタミンDにもドーズレスポンスがあります。ビタミンDの血中濃度が20ng/mlと低くても、くる病は予防できます。様々ながん、糖尿病、多発性骨髄腫などはだいたい40~60ng/mlで予防できます。ほとんどの疾患ではこの濃度にしておくと、いいことがおきるということです。

日本人の平均ビタミンD血中濃度は20程度と言われています。日焼けしていて、すごくビタミンDがありそうに見えても血中濃度が低い人もいます。逆の人もいます。ビタミンDの体内合成力によります。低い人は、サプリメントを摂ると、確実に上がっていきます。血中濃度を上げるためには、できれば1日2000IU以上摂ると良いでしょう。

しかし、ビタミンDはビタミンAと同じく脂溶性ビタミンなので、1日5000IU以上摂取する場合は血中濃度を測定しながらやることが重要です。ビタミンDサプリメントを毎日摂っていて腎不全を起こしたという症例報告があります。