異常なスピードで増えている自閉症

数年前になりますが自閉症に関しての勉強会に参加しました。

かつて米国で1万人に1人といわれた自閉症ですが、2012年にはアメリカ疾病管理予防センターはその割合は88人に1人との推定を発表しています。

日本と米国で全く違う治療の実情

日本での治療は、トレーニング、家族のサポートと薬物治療が主です。

もちろん、薬は必要ですが、その目的は日中の精神状態の平穏を確保するためのものであり、根本治療ではないところが歯がゆいところです。

残念ながら、保険診療の範囲では、自閉症に対する根本原因を見つけるのは困難といわざるを得ません。

日本に比べると、米国には多くの自閉症治療機関や、患者さんの団体があります。自閉症の治療に関しては、日本と欧米では大分知識量に差が出ているとのことでした。

エイミー・ヤスコの治療方法

そんな中で、エイミー・ヤスコ先生は自閉症の根本治療を遺伝子レベルからアプローチする事で、多くの患者を改善に導いている先生です。

彼女によると、自閉症は原因がほぼ確定されています。

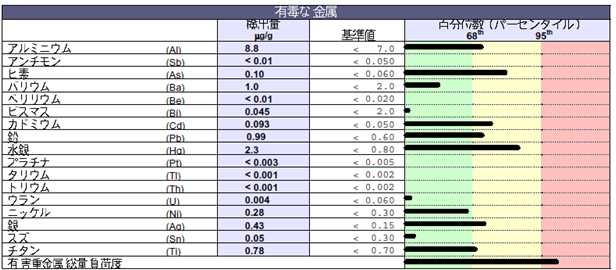

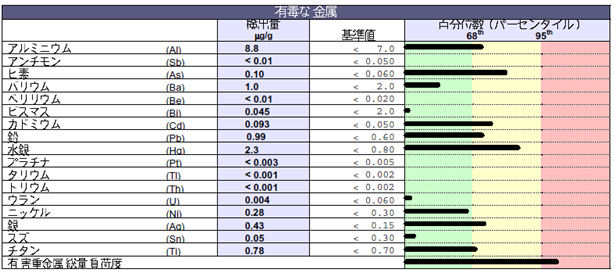

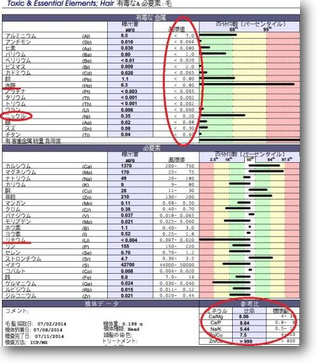

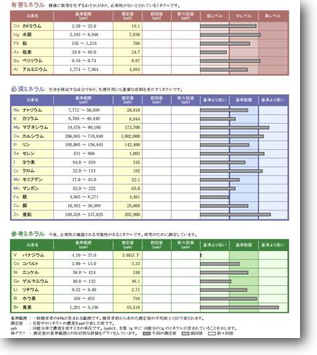

遺伝子変異、神経興奮毒素、連鎖球菌の感染、有害重金属の負荷、慢性ウイルス感染、性別・血液型・HLAタイプなどです。

これらが複雑に影響しあって、自閉症が生じます。

「なぜうちの子だけが自閉症になってしまったのか?」

という両親の質問に対して、彼女はダイアナ妃の事故を例にあげて説明するそうです。

あの時、車があれほどスピードを出してなかったら?

あの時、パパラッチがあれほど追いかけてこなかったら?

あの時、運転手がお酒を飲んでいなかったら?

あの時、シートベルトをちゃんとしていたら?

自閉症はそれらの多くのパズルのピースが組み合わさったときに発症します。

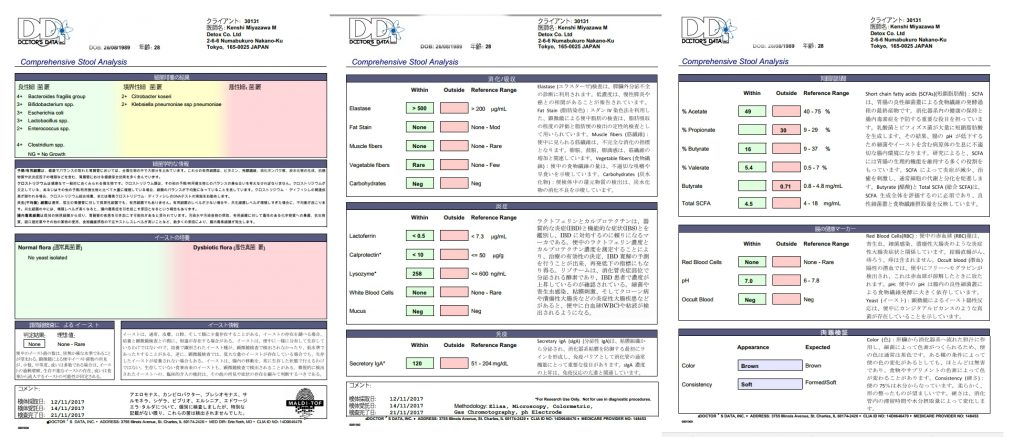

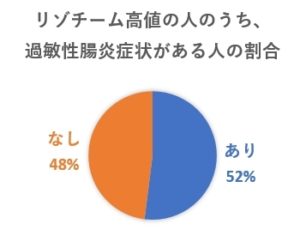

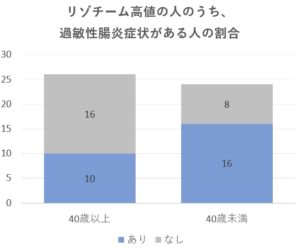

自閉症を治療するためには、まず体内の炎症、特に腸の炎症を抑えなくてはなりません。

ですから、サプリメントに加えて、食事の内容を様々な形で制限していくことが必要です。

結構大変なことだと思います。

自閉症治療の最大のポイント

これは講師の先生が教えてくれたのですが、

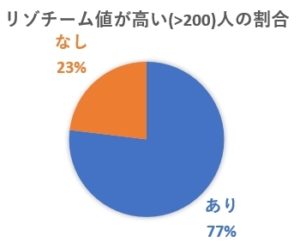

「2年以上かなり治療を頑張っていたのに結果がいまいちだった子供がいる。」とのこと。

何で治療が効かないんだろうと、思っていたが、つい最近、「実は、甘いものをやめさせることが出来なかった」とご両親から告白されたという事でした。

そのときは、そうなんだ、やはり大変なんだなと、あまり考えなかったのですが、先日、衝撃的な出来事があったのです。

発達障害の児童を教育する学校の校長先生と面談しました。

そこは、全寮制でお子様を預かることで、単に勉強を見るだけでなく、生活を全般にわたってみているということです。

驚いたのはいままで100%の人が留学もしくは復学を果たしていることです。

これはすごいことです。

食事、腸内環境が重要

なぜ、こんな効果がでるんだろう?といろいろ聞いてみてわかりました。

大きな理由のひとつは、「子供達に対するお菓子、甘いものの徹底禁止」だと思います。

これをするだけでも、子供の場合は格段に腸内環境がよくなります。

ここは全寮制なので、完全な指導ができるんですね。

食事を厳格にしないとなかなかよく治らない病態があります。

それは、腸内環境が絡む問題です。

特に子供の場合は顕著です。

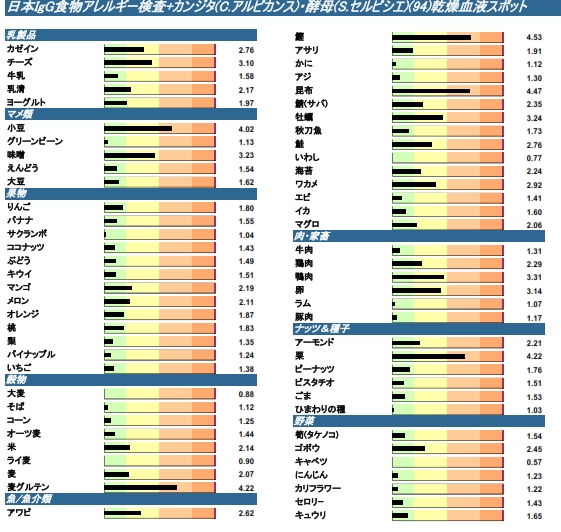

甘いものや添加物、食物アレルギーをおこす食物は未熟な腸内環境を悪化させます。

サプリを含む様々な治療をしているのに自閉症が治らない人もいるのに、食事、生活指導でも改善する人もいる。

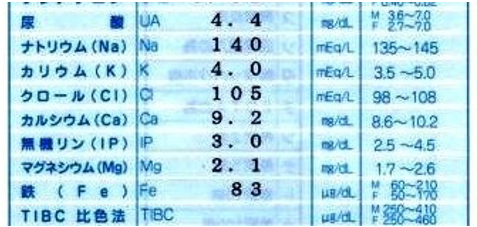

最近、測定した自分の検査結果がかなり低血糖になっているのをみて、改めて思いました。

「食事は大事です」

今回の話は一部の人にとっては当たり前だと思いますが、私を含め出来ていない人は食事の大切さを自覚しようね、という話でした。