内科の医師の方からご質問いただいたのでお答えします。

Q

「保険診療にどうやって栄養療法を導入すればいいのかわからない。

普段の診療に使えるのか?

そもそもエビデンスはあるのか?」

A

「はじめにサプリありき」と考えないことです。

どうやってサプリを処方しようかを考え始めると、失敗します。

体内のメカニズムを把握し、個人差を踏まえて、最適な栄養、ライフスタイルを患者さんに提案することをお勧めします。

例えば、高血圧症。

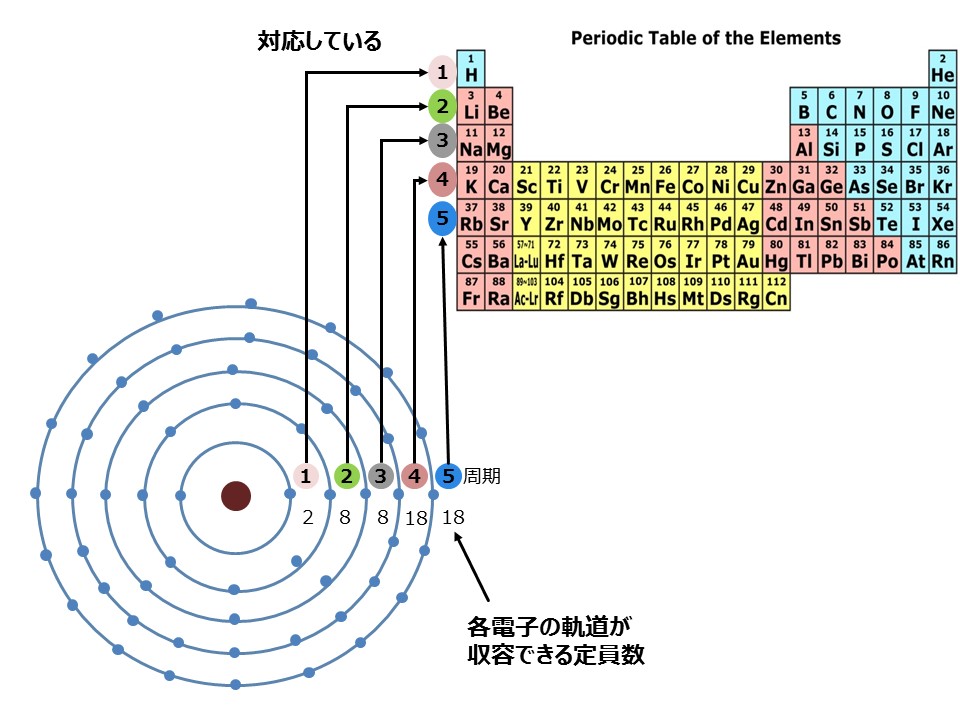

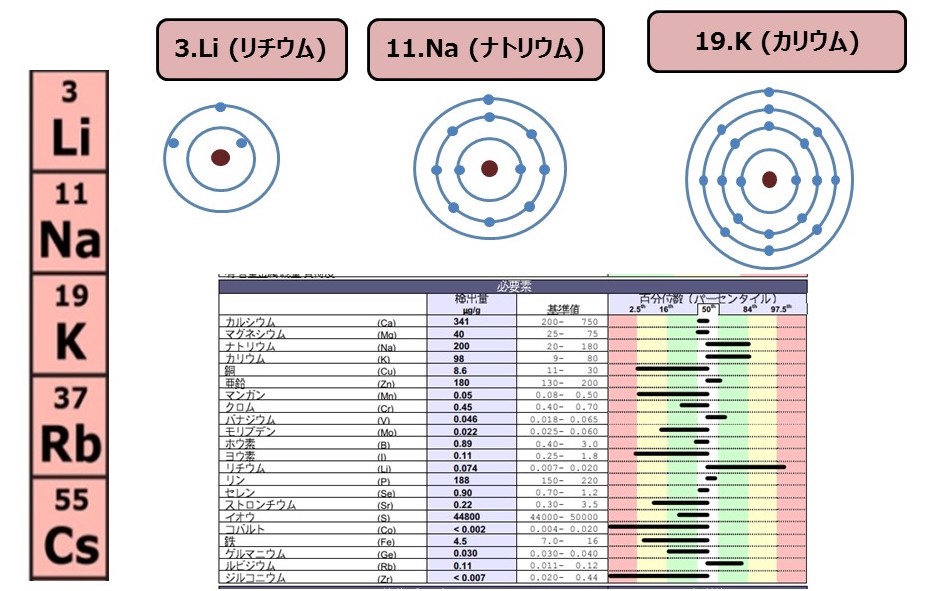

高血圧の原因の一つは血管平滑筋の収縮による血管抵抗の増大です。血管平滑筋の収縮は、筋細胞内にカルシウムが流入してくることがトリガーとなります。カルシウムは細胞膜のカルシウムイオン・チャンネルを経由して流入しますので、ここのブロックが降圧に有用です。

ここに作用する代表的薬剤がカルシウム・ブロッカー(カルシウム拮抗薬)です。カルシウム・ブロッカーは、正確に言えば、カルシウム・イオンチャンネル・ブロッカーです。

栄養で同様の機序を持つのがマグネシウムです。マグネシウムはカルシウムと体内で拮抗し、細胞内へのカルシウム流入を抑えます。最近のメタアナライシスでもマグネシウムによる降圧効果が報告されています。

例えば糖尿病。

インスリン分泌機能低下が大きな原因の一つです。

膵β細胞において、インスリン分泌は、細胞外から内へカルシウムが流入することが引き金になって起こります。とすると、インスリン分泌を増やすためにはカルシウムサプリを摂れば良いように思えますが、それは逆効果です。

通常は細胞外と細胞内のカルシウム濃度は1万:1で、極端に細胞外濃度が高くなっています。だから微量のカルシウムが細胞内に入ることがシグナルとして認識されるのです。

インスリンの分泌の反応性を高めるためには、この濃度さを保つことが重要で、そのためには細胞外のカルシウムを増やすのではなく、細胞内のカルシウムを減らすことです。

マグネシウムは、細胞内外のカルシウムの濃度さを一定に保ち、インスリン分泌の恒常性を保ってくれます。

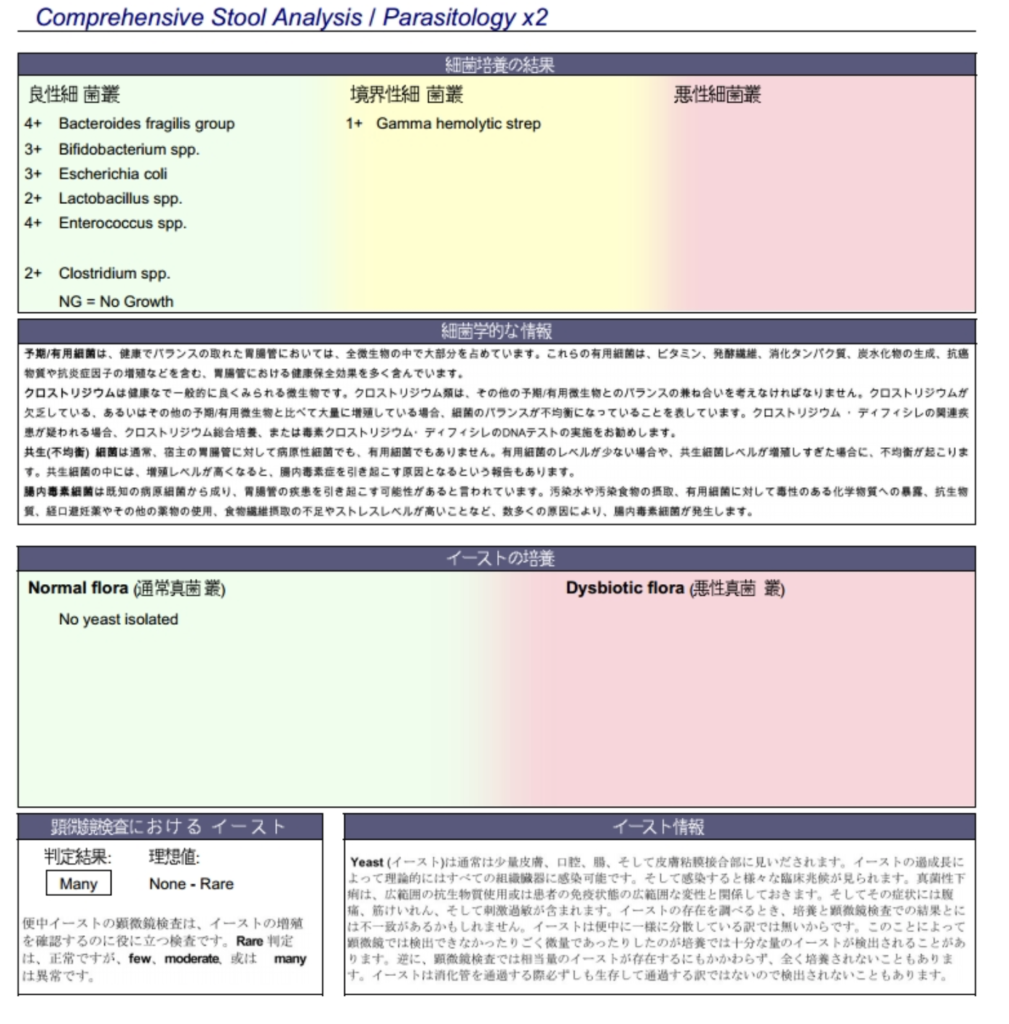

というわけで、マグネシウムは高血圧や糖尿病の発症抑制に非常に有用ですが、問題は吸収の悪さです。酸化マグネシウムのように下剤として使用されていることから分かる通り、マグネシウムは吸収があまり良くなりミネラルです。名著「奇跡のマグネシウム」によると、マグネシウム阻害要因として一番大きいのは腸内環境の悪化です。

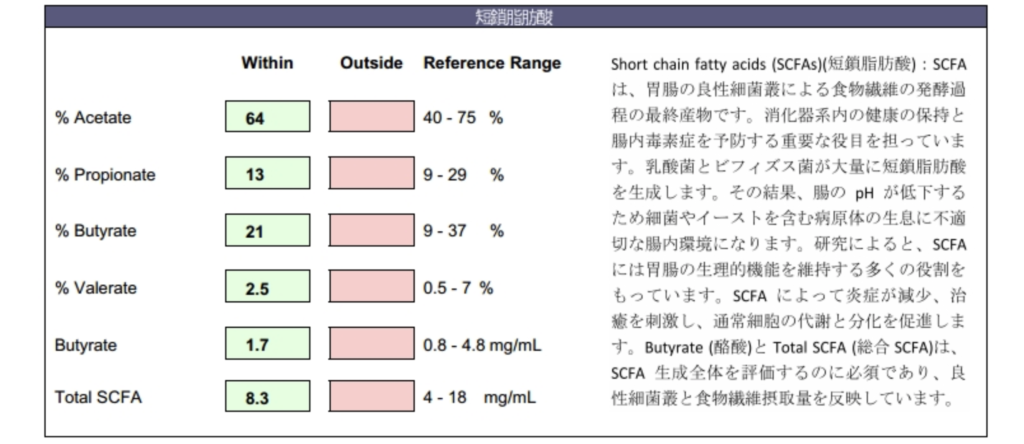

一番簡単な解決策は、一緒に食物繊維を摂ることです。食物繊維が乳酸発酵してできる短鎖脂肪酸は、腸間膜上皮でのイオン交換を促進します。

安心してください。栄養療法に関するエビデンスはだいぶ出揃ってきています。

メカニズムとエビデンスをバランスよく踏まえて「高血圧、糖尿病にマグネシウムが有用で、食物繊維と一緒に取ると効果が高い」という事を教えてあげれば良いのです。

治療へのモチベーションは情報から成り立っています。情報を得た患者さんは、こちらが勧めなくとも勝手に色々と調ベ始めます。

ついには、上記の情報を教えてくれた、自分の事をよく考えてくれてしかも栄養に詳しいドクターであるあなたに「マグネシウムのいいサプリメントないですか?」と聞いてきますから。

実際には、食事内容のアドバイスから始めます。マグネシウムを含むごま、桜海老、海藻などが摂れているか。ミネラル吸収を阻害するフィチン酸を含む玄米などの食べ過ぎがないか、ゴボウ、舞茸、もずくなど水溶性食物繊維がきちんと摂れているか。

その上で、さらに効果を得るためには、サプリメントで量を摂った方がいいかもしれないと伝えてあげれば良いと思います。必ずしも自費診療を導入する必要はないですし、こういった患者教育ができるスキルは勤務医の方にも今後欠かせないものになるでしょう。

そうです。

栄養療法は、病態の根本にアプローチできて、患者さんの利益に貢献できる、素晴らしい治療方法論です。

医師が導入しないなんて、もったいないですよ。

一つだけネックがあるとすれば、それは生理学と生化学という学問のハードルです。

栄養療法はメカニズムを知らないと、治療の組み立てがうまくいきません。

栄養素の代謝とか、マグネシウムの吸収の機序とか、細胞の働きと仕組みとか。

これを知らないと応用が効かないため、「高血圧にはマグネシウム」という1:1対応の単純な思考回路が出来上がり、あなたのクリニックがサプリの販売代理店と化してしまう恐れがあります。

大丈夫です。

臨床に長けている先生方でも、基礎医学は苦手な事は僕もよくわかっています。

実践講座は、その基礎をいかにわかりやすく、ステップバイステップでお教えするかに重点をおいています。

大学2年の時に、生理学、生化学、ドイツ語の単位を全て取れずに、留年しかかった僕でも分かるような内容になっています。