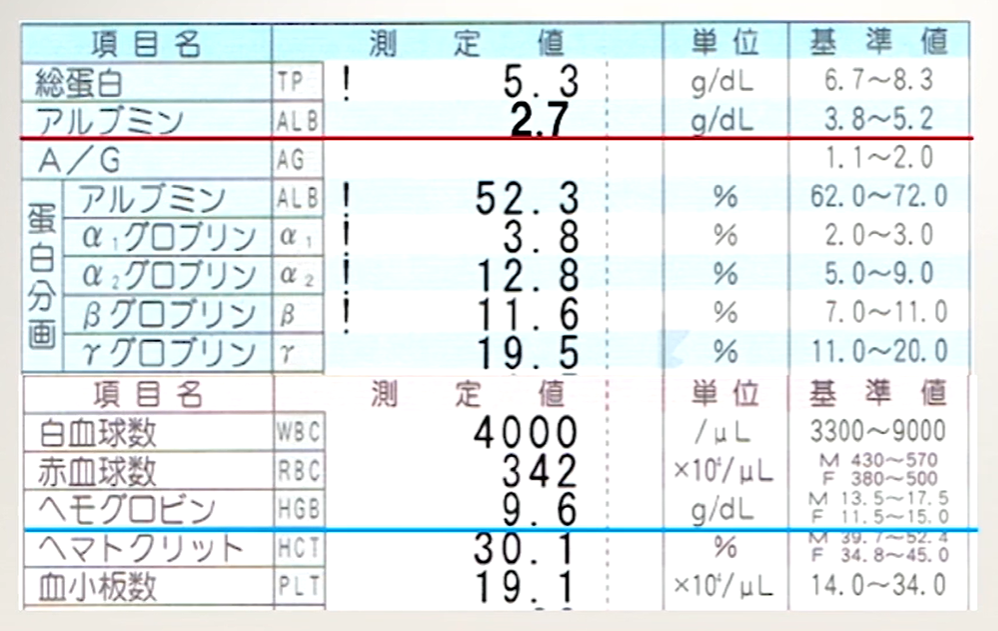

血液検査のデータをもらったときに、見慣れない言葉や略語ばかりで、よくわからないということはありませんか?また、言葉や略語の意味はだいたい知っているけれど、健康状態がいいのか悪いのかが今一つわからないということはないでしょうか?

今回は、血液検査項目の中でも、アルファベットが3つ並んだ曲者、BUN、AST、ALTについてお話しします。生化学的な観点や、生物学的な観点、マニア的なうんちくも含めて、この3つの数値の意味することを、深読みできるように説明していきます。

1.BUN(尿素窒素)

1-1.BUNとは

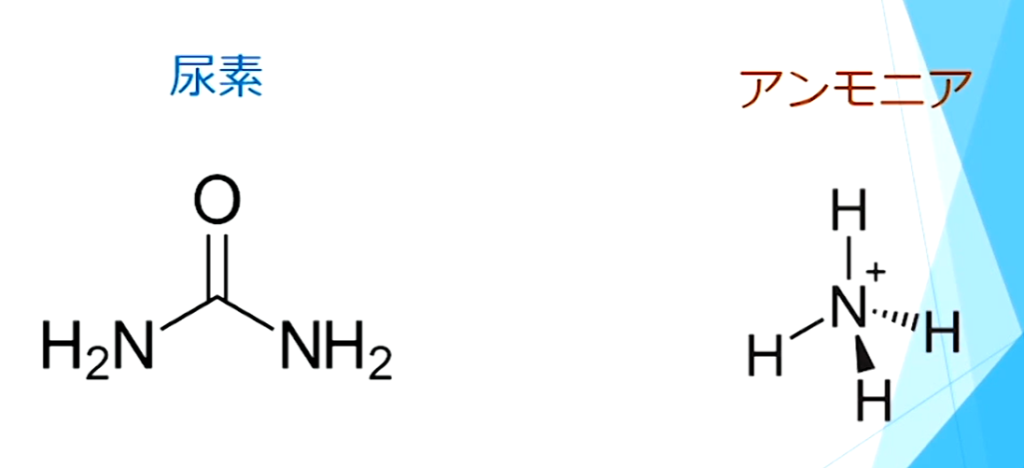

BUNは、日本語では「尿素窒素」といわれるものです。血液中の尿素に含まれる窒素の量を測っています。

基準値は、大体12くらいからということになっています。

| BUN | 尿素窒素 | 12~ | 蛋白摂取量 蛋白異化 消化不良 消化管出血 |

このBUNは、どのようにできるのでしょうか。

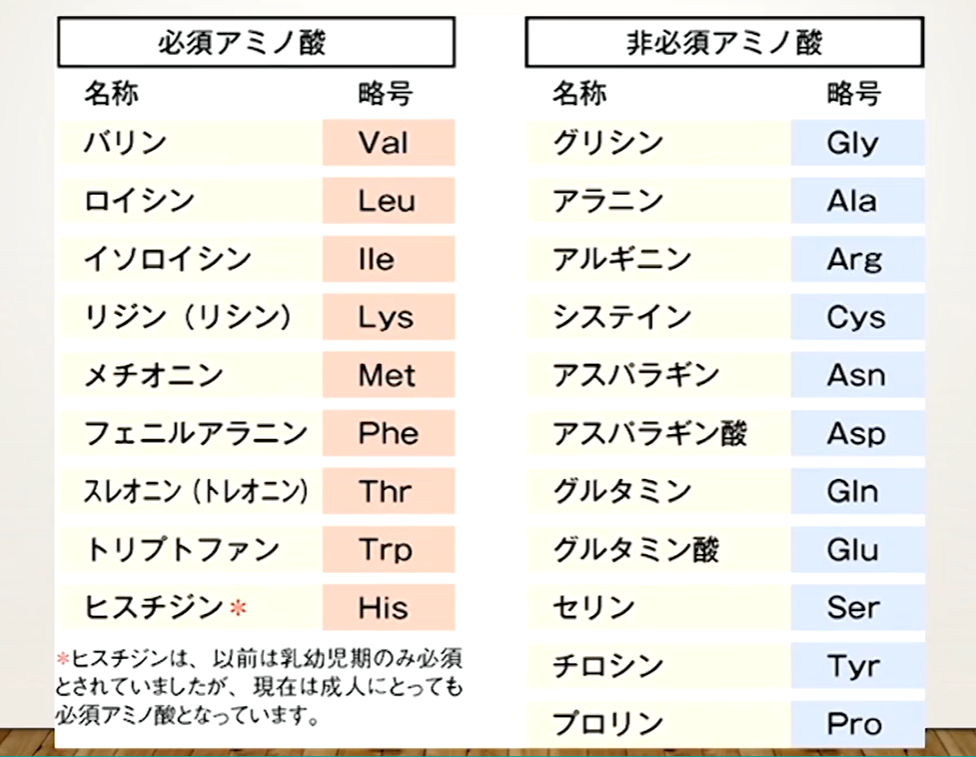

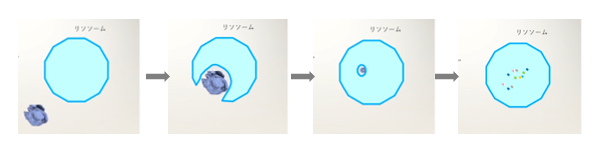

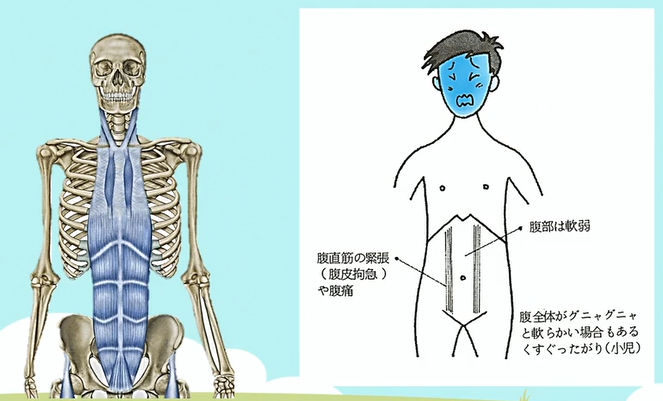

まず、わたし達がたんぱく質をとると、お腹の中で分解されてアミノ酸に、その一部は腸内でアンモニアになります。この2つは、肝臓に入って、尿素回路によって尿素とになり、腎臓に入っていって、尿として体の外へ出ていきます。

たくさんのお肉を食べたなど、たくさんのたんぱく質をとった時には、たくさんの尿素がつくられるのでBUNが上がりますし、少ししかたんぱく質をとらなかった時には、BUNは下がります。

ちなみに、BUNはγ-GTPと同じような数字になることが多いのですが、これは偶然なので、意味はありません。

1-2.BUNが上がる、下がるのはどんな時か

BUNが上がるのは、以下のようなときです。

- 腎臓が悪いとき:腎炎、腎不全、糖尿病性腎症、アミロイドーシスなど

腎臓が悪いと尿素を濾すことができないので、血液の中に尿素がたまり、BUNが上がります。なので、BUNは、腎臓の病気を見るときに使われることが多いです。

同じように、腎臓の病気を見るときに一緒に調べるクレアチニンというものがあります。この2つの両方が上がるのは、腎炎とか腎不全、糖尿病性の腎症、腎臓が壊れているときです。どちらも高かったら、栄養療法ではなくて、まず専門医の先生に見てもらってください。腎臓に問題がなくても尿管が詰まっていれば、同じくBUNが上がります。 - 消化管出血があるとき

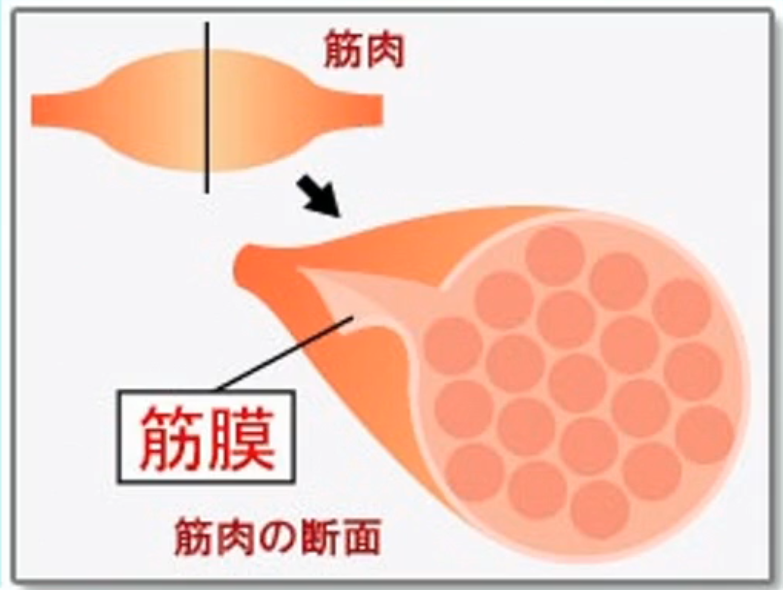

血液もたんぱく質なので、これが消化されたときにもBUNが上がります。なので、この数値で、消化管出血の有無を間接的に見ることができることもあります。 - 筋肉をどんどん壊していて、そのたんぱく質処理が追いつかなくなっている状態のとき

例えば、飢餓、発熱、感染症、組織の壊死、崩壊重症消耗性疾患、手術後、甲状腺機能亢進性などのときです。

食べるものがないときには、筋肉を壊して代謝を回そうとします。発熱や感染症でも筋肉は壊れていきます。どこかの組織が壊死したときには、壊れたたんぱく質処理が追い付かないことがあります。手術後も、食事をとれていなくて、傷があるので炎症が起こっている状態です。甲状腺機能亢進症というのは、体の中の代謝がものすごく上がっている状態で、脂肪も筋肉もどんどん使ってエネルギーに変えていきます。交感神経優位の状態です。 - 高たんぱく食のとき

腸の中に過剰なたんぱく質が入るので、BUNが上がります。

逆に、BUNが下がるのは、以下のようなときです。

- 肝臓が悪いとき:肝硬変、肝炎などの肝不全

たんぱく質が分解されてアミノ酸とアンモニアができると肝臓に入りますが、ここが弱っていると尿素をつくる力が落ちて、アンモニアを解毒できずにそのまま出してしまうので、BUNが下がります。 - 低たんぱく食のとき

食べるたんぱく質の量が少なければ窒素も少ないので、BUTも下がります。 - 妊娠成長ホルモン、タンパク同化ホルモンを使ったとき

食べたたんぱく質をもう一度たんぱく質に変えて、どんどん使っていくことになるので、尿素として窒素分を捨てる必要がなくなります。したがって、成長期の子どもも、食べている割に尿素窒素が低い傾向があります。 - 輸液過剰、バソプレシン分泌過剰症候群のとき

これは血液の中に水分がどんどん増えていく状態なので、同じ量の尿素窒素があっても相対的に薄まっていることになります。 - 尿崩症のとき、マンニトールの利尿剤を使ったとき

排尿量が増えるので、血液中の窒素が減っています。

このように、BUNが高かったり、低かったりする原因はいろいろあります。また、高くなる条件と低くなる条件とが、重なりあってくるときもあります。例えば、たんぱく質を摂りすぎているけれど、成長ホルモンが出ている思春期のときなどです。そうすると、思ったより低くならないこともあります。

| BUN | 病態・疾患 |

| 高値 | 腎炎、腎不全、糖尿病性腎症、アミロイドーシス等 高蛋白質、消化管出血、飢餓、発熱、感染症、組織の壊死、崩壊重症消耗性疾患 【薬剤】 副腎皮質ステロイド剤、利尿薬(アミノグリコシド系、テトラサイクリン系)、非ステロイド系抗炎症薬、免疫抑制剤、抗悪性腫瘍薬、造影剤など |

| 低値 | 低蛋白食、妊娠、肝不全、重症の飢餓 輸液過剰、バゾプレシン分泌過剰症候群、中枢性・腎性尿崩症 【薬剤】 成長ホルモン、蛋白同化ホルモン、マンニトール利尿剤 |

1-3.クレアチニン(Cr)と、あわせて見る

クレアチニンというのは、数値がとても高いのは腎臓が悪いときですが、ごく普通のときには筋肉量を反映してきます。なので、筋肉がある人のほうが多くて、痩せている人のほうが少ない。男性のほうが多くて、女性のほうが少ない。筋肉量はそう簡単には変わらないので、クレアチニンの数値は基本的動かない数値だと思って大丈夫です。その逆に、尿素窒素は食べたものや体調でどんどん変わります。

| 尿素窒素 | 8~20㎎/dl |

| クレアチニン | 0.7~1.3㎎/dl |

クレアチニンの基準値は、0.7~1.3くらい。尿素窒素のざっくりとした基準値が8~20くらいなので、おおよそクレアチニンの10倍くらいが尿素窒素ということになります。

しかし、実際に普通のいろいろな人のデータを見ると、簡単に10倍を超えていることも多いので、これが特別に高かったり、異常値だったりするときにこの基準が使えるのかなという感じです。

また、栄養療法を始めると、胃腸機能を整えながらたんぱく質量を増やして筋肉をつけたり、代謝をよくするという治療になることが多いので、この10倍という比が崩れてくることが多くなります。

| 10以上 | 腎外性因子 |

| 10以下 | 低蛋白食、腎透析後 |

スポーツをしている方、筋肉をつけたい方は、これが20倍以上になっていることがあります。さすがに20を超えたときには、消化能力以上にプロテインを摂りすぎているので、その量を少し減らしてもらう、回数を分けてもらう、消化酵素を使ってもらうなどをします。

また、たんぱく質合成がうまくいっていないと考えられるときには、ミネラルやビタミンを足してもらいます。これは、消化不良を起こして、腸内に炎症がおき、メンタル面の不調が出ることが多いためです。

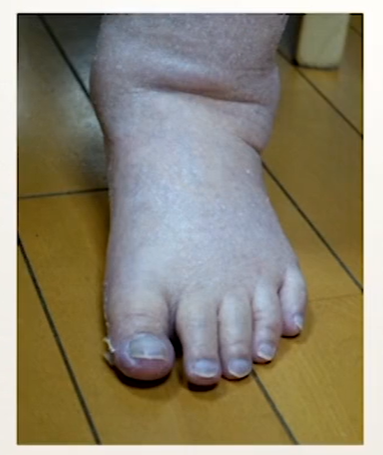

このデータでは、クレアチニン0.9に対してBUN39ですから、40倍以上とかなり多いです。クレアチニンが高くはないので腎臓病ではなさそう…こういった時には、必ず消化管出血を疑ってください。このときに問診は、とても大事です。

ごくごく普通の方で、例えばストレスがあって痩せているような方や食欲があまりないような方のBUNが高かったら、例えば胃潰瘍とか、腸からの出血を疑います。場合によっては、ガンがあるかもしれません。こういうデータを見たら、1人で抱えずに必ず専門医に相談してください。

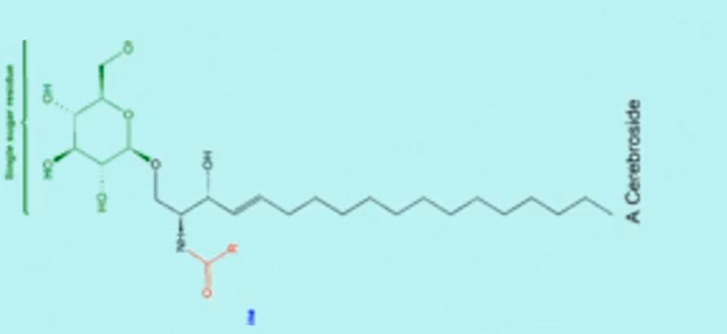

1-4.アンモニアの排泄いろいろ

たんぱく質からつくりだされるアンモニアはとても有毒なので、体の中に入れておきたくありません。なので、無毒な尿素に変えて、体の外に出します。たんぱく質は大事なので、必要な分の窒素は必ずアミノ基を再利用していますが、余分な分もあります。哺乳類では大抵、このアンモニアを尿素に変えて、窒素を排泄しています。

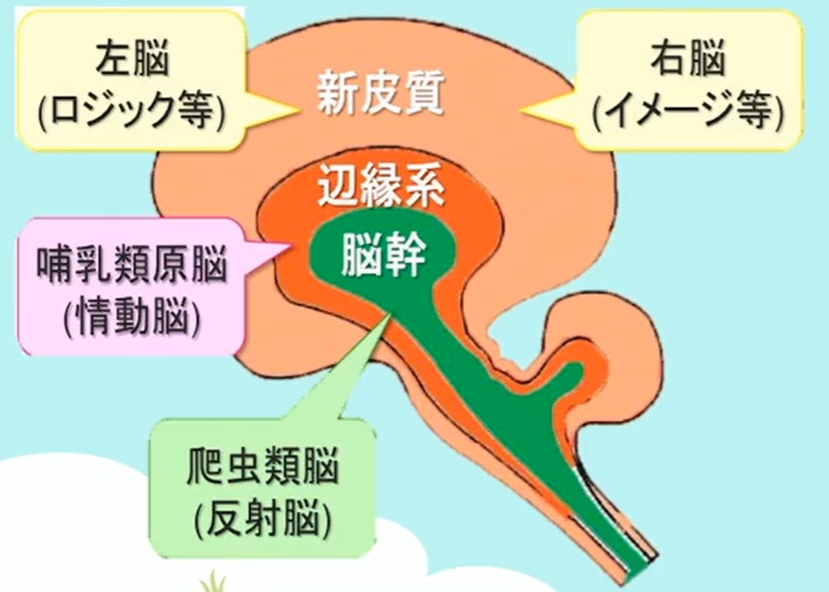

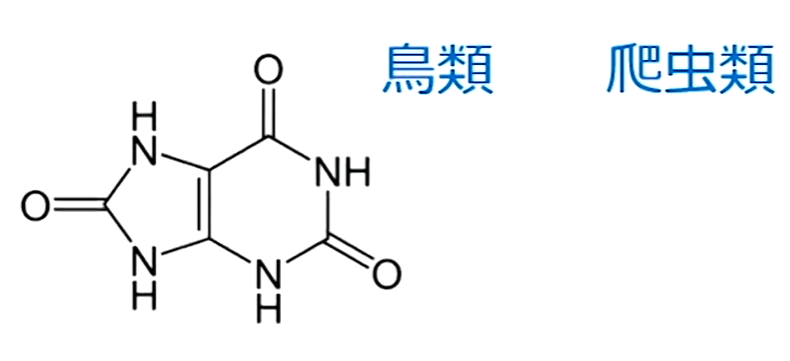

鳥や爬虫類の場合は、どうでしょうか。アンモニアを外に出したいのは同じなのですが、尿素ではなくて尿酸にして外に出します。尿素と違って、尿酸には二重結合の酸素がたくさんあって、OHがないために、水に溶けません。つまり、尿として出しにくいのです。

鳥や爬虫類の糞には白いものが混じっていますが、これがその尿酸になります。このような形でアンモニアを体の外に出すのは、鳥や爬虫類が、卵で生まれる生き物だからです。尿素のように水に溶ける形で卵の中でアンモニアが回っていたら赤ちゃんは死んでしまうので、尿酸としてためています。

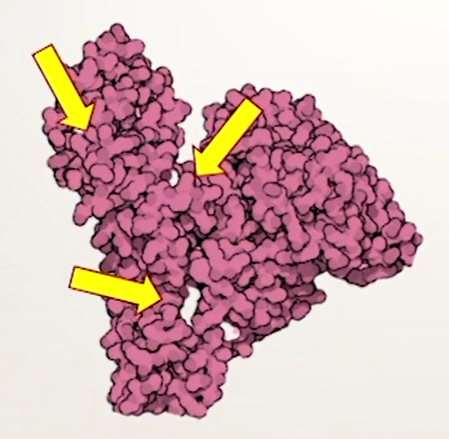

実は、尿酸を尿素にできない動物もいます。ダルメシアンです。黒の斑点の中に白い毛がないのが特徴の犬ですが、この特徴にかかわる遺伝子が、尿酸を尿素に変える途中の酵素(下図の赤い矢印)とリンクしていて、尿酸をうまく尿素に変えられません。

尿酸は、水に溶けずに体の中に溜まってしまうので、ダルメシアンは他の犬に比べて圧倒的に痛風が多くて、関節なども壊れてしまうことがあるそうです。

魚の場合は、水の中に住んでいるので、水に溶けやすいアンモニアをそのまま出すことができます。出す場所は、エラの部分。エラのところに血液がたくさん流れてくるときに、水に溶かして出してしまいます。

サメは、体の中の浸透圧を保つために尿素を活用する魚で、尿素を体の中に溜め込んでいます。そのため、死んでしまうとこの尿素が酵素によって分解されて、アンモニアになります。サメの肉がアンモニアくさいといわれるのは、そのためです。

変わったところでは、ダンゴムシ。ダンゴムシは、アンモニアをそのまま気体で出します。おならで出す。

このように、動物によって、窒素の代謝は随分と違うことがわかると思います。

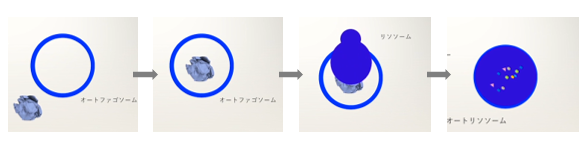

1-5.尿素回路

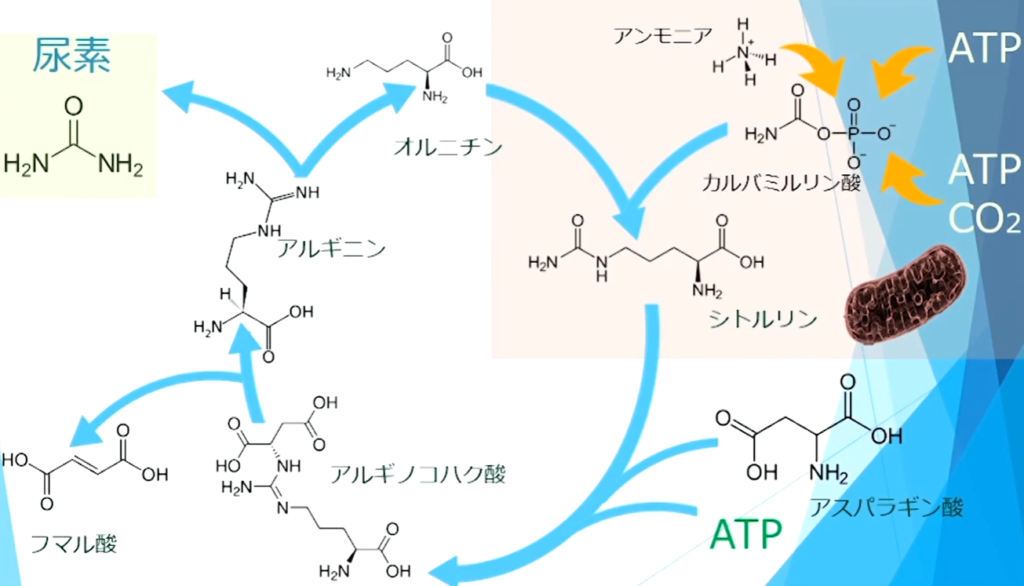

次に、尿素回路の話をします。

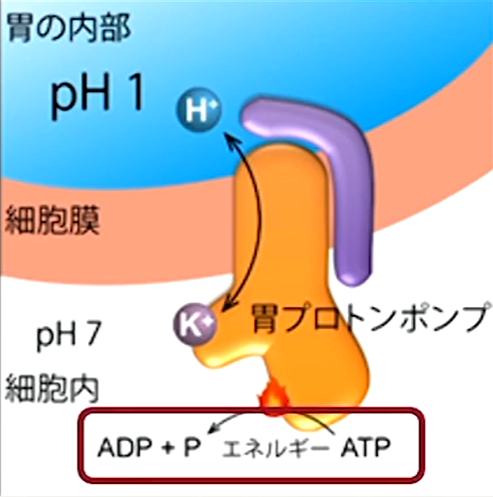

まず、尿素をつくるときに大事なパーツとなる「カルバミルリン酸」から始めます。これは、アンモニアにATP(アデノシン三リン酸)のPのところをくっつけて作られます。

次に、カルバミルリン酸の窒素と、アミノ酸であるオルニチンの窒素が反応して、シトルリンになります。

さらに、このシトルリンとアスパラギン酸がくっついて、アルギノコハク酸に変わります。この時、ATPが必要になります。

そして、このアルギノコハク酸が、アルギニンとフマル酸に分かれます。

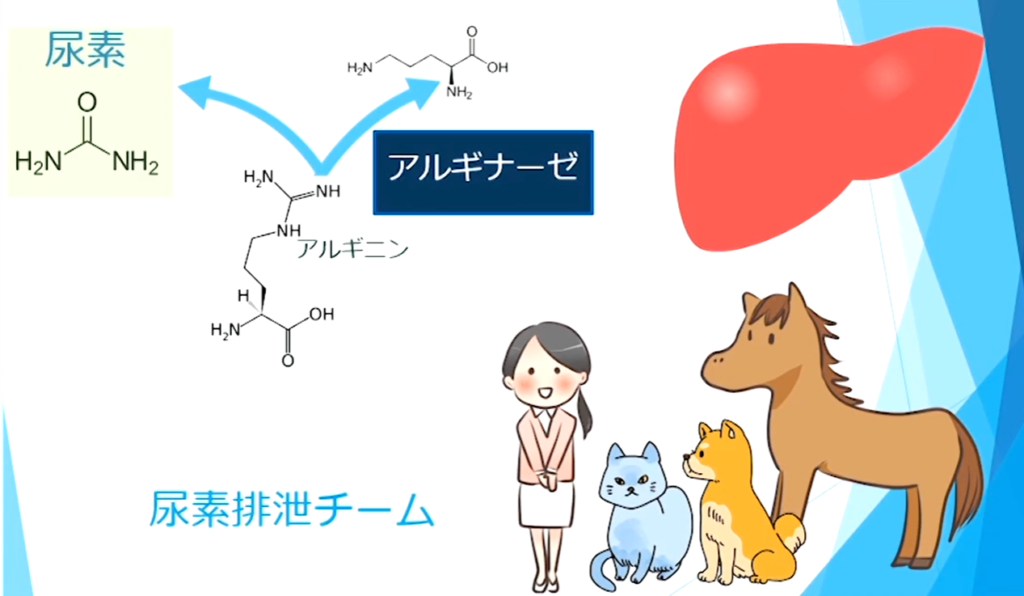

最後に、アルギニンが尿素を1つ排出して、オルニチンに変わります。一番最初にでてきたオルニチンです。

これをまとめると、このような輪になります。この輪を一回りして尿素を1つ排出するには、ATPが3つ必要になりますので、ミトコンドリアが元気でない人には尿素がうまく作れません。

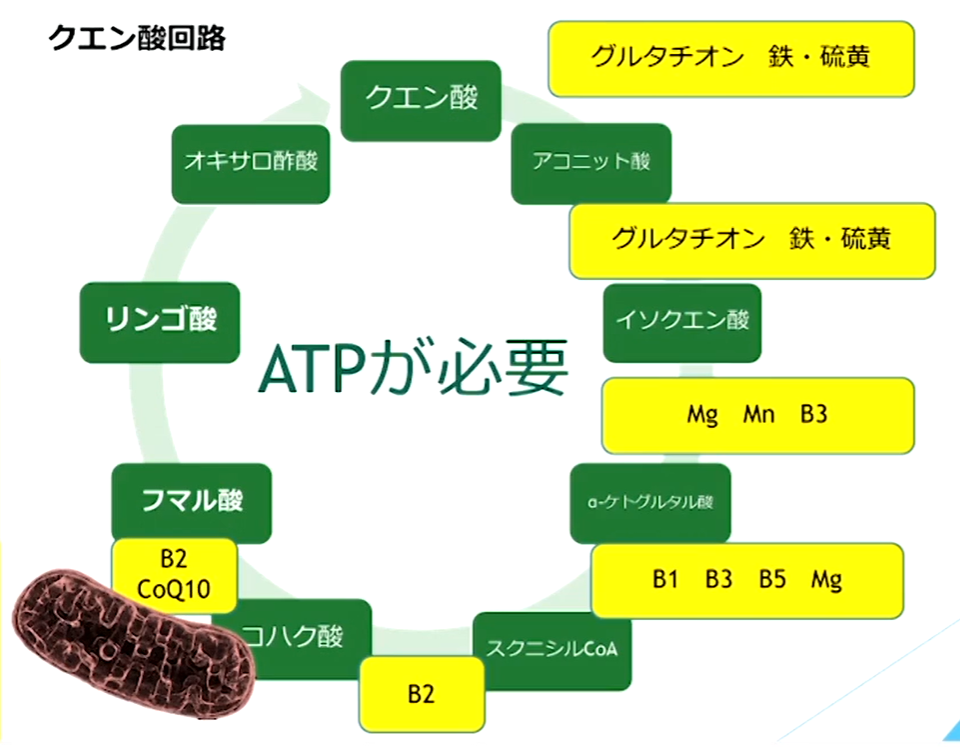

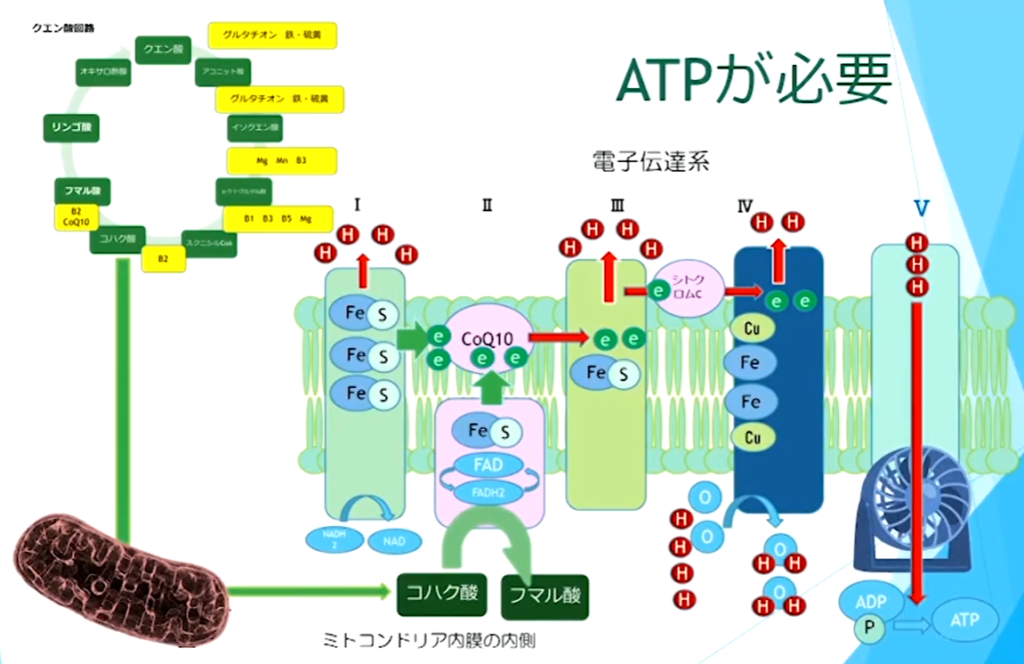

また、この回路で生み出されるフマル酸は、クエン酸回路の一部と電子伝達系の一部にもいます。これは、尿素回路がうまく回らないと、クエン酸回路が回ってこない。その逆に、クエン酸回路が回らないとATPが作れなくて、尿素回路が回らないということになります。つまり、クエン酸回路と尿素回路は、どちらかが回らないとどちらかが回らなくなる関係性にあります。

なので、鉄不足で貧血の人は、尿素回路がうまく回りません。尿素窒素が低い場合、たんぱく質が足りない、肝臓が悪いだけではなく、実はATPをうまく作ることができていないかもしれないということも考えてみてください。

アルギニンから尿素を作るときの回路をアルギナーゼといいます。このアルギナーゼ、哺乳類の場合は、そのほとんどが肝臓だけにあります。ということは、肝臓がよくないと尿素を作れない。肝臓も腎臓も悪いときには、尿素は作れていないけれど、排泄ができないために、見た目上数字はよくなっているといった可能性もあるので、気をつけてデータを見ていってください。

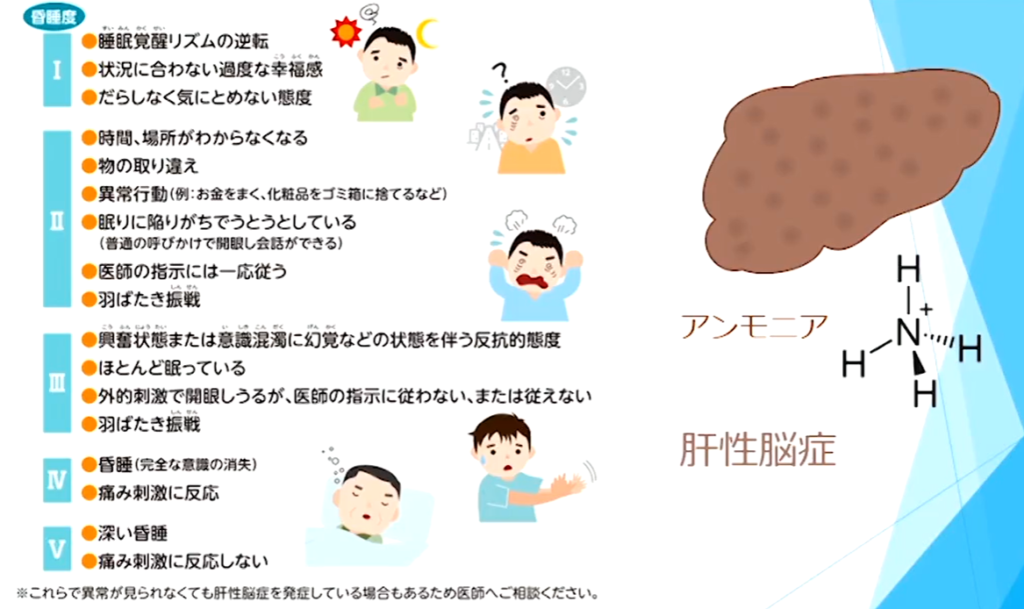

もし肝臓が悪くなって、尿素も作れなくなると、アンモニアが溜まってきます。その結果、睡眠リズムがおかしい、変な幸福感がある、指先が震えるなどの症状が出てきますが、これは肝性脳症という症状です。悪化すると、最終的に昏睡に陥ったり、痛みに反応しなくなったりして、命にまで影響を及ぼします。

実は、便秘だったり、消化能力がすごく低いときにも、肝臓の処理以上にアンモニアが溜まって、頭がぼんやりするなどの症状が出ることがあります。このあたりは一般の医学で病名がつくレベルではありませんが、栄養療法的には、便秘を治したり、消化能力をあげたりするだけで頭がすっきりするということがあります。

2.ASTとALT

2-1.ASTとALTとは

ASTとALTは、一般的には、「お酒を飲みすぎると上がる項目」「脂肪肝で上がる項目」と認識されています。肝臓が悪かったり、お酒を飲みすぎたりなどして、両方とも30~40、50を超えたりすると、検診の先生に「休刊日をつくりましょう」と怒られる項目です。

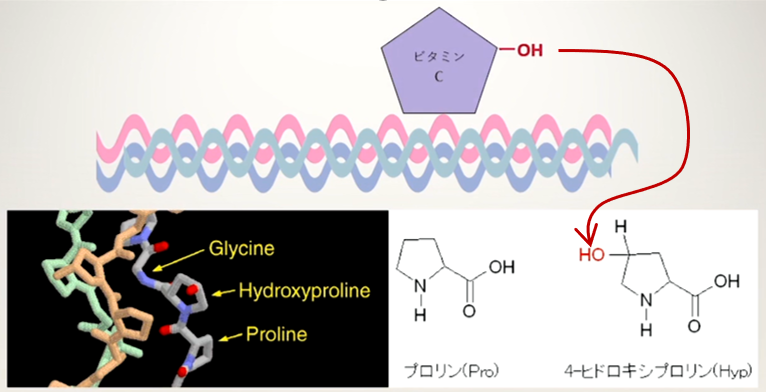

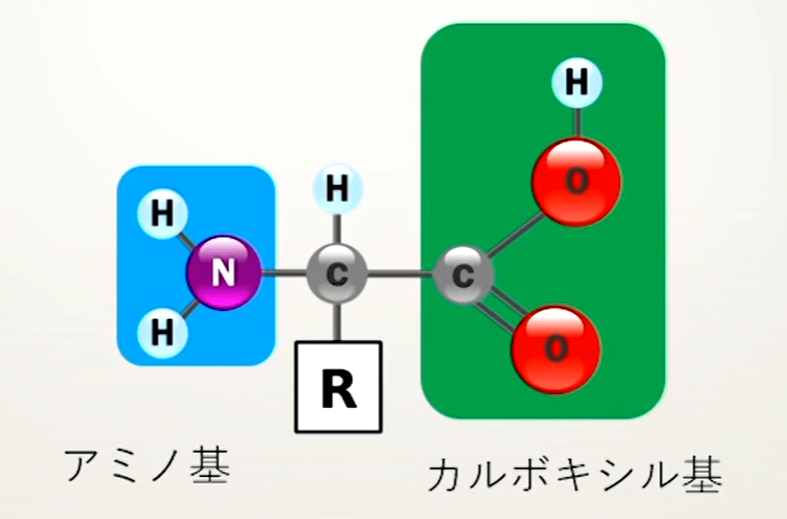

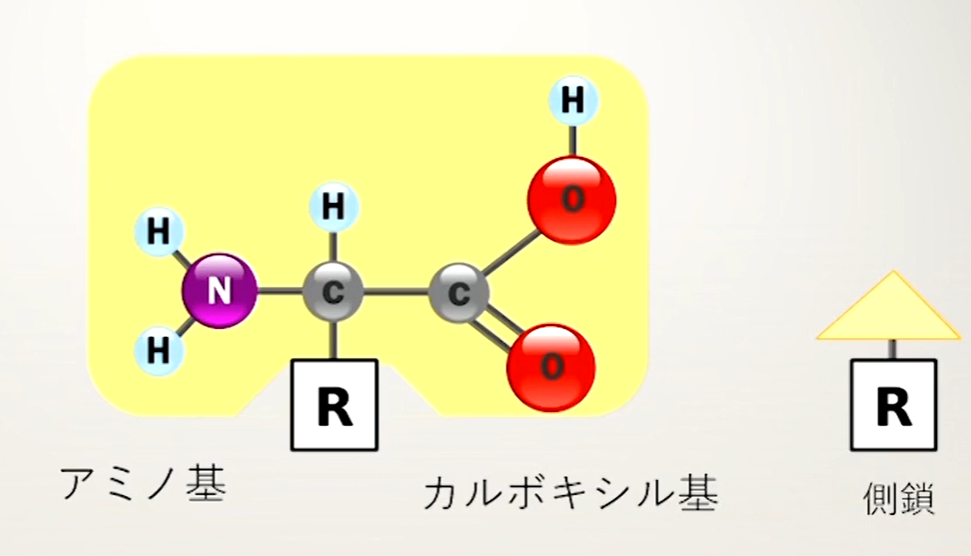

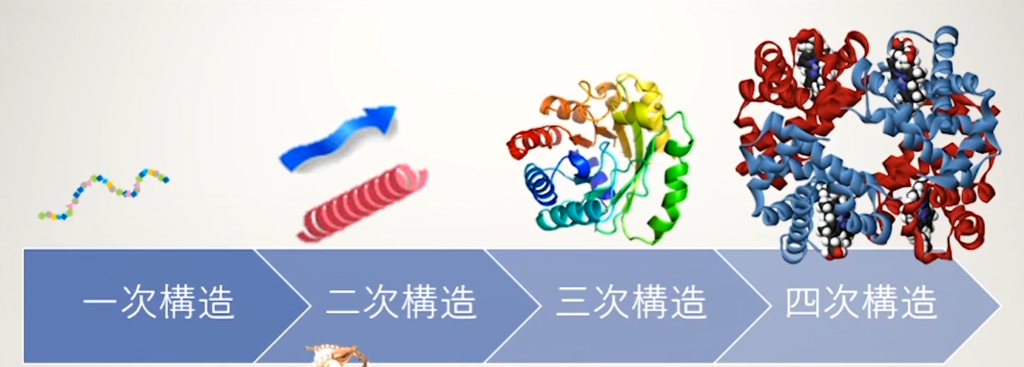

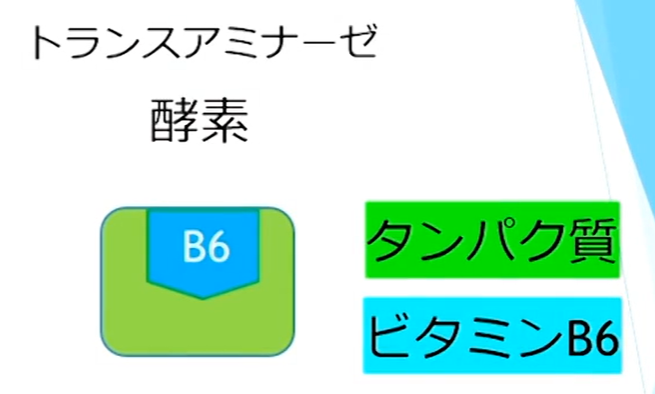

このASTとALTは、トランスアミナーゼと言われていて、もともとあるアミノ酸を違うアミノ酸につくりかえる酵素です。ですから、この2つがしっかりないと、目的のアミノ酸をつくることができません。

アミノ酸がうまく使えない

また、トランスアミナーゼの「アーゼ」は、これ自体が酵素であるということを意味していて、材料はたんぱく質になります。このトランスアミナーゼの一部にビタミンB6がくっついています。ビタミンB6が足りなくなると、アミノ酸がうまく使えないということになります。

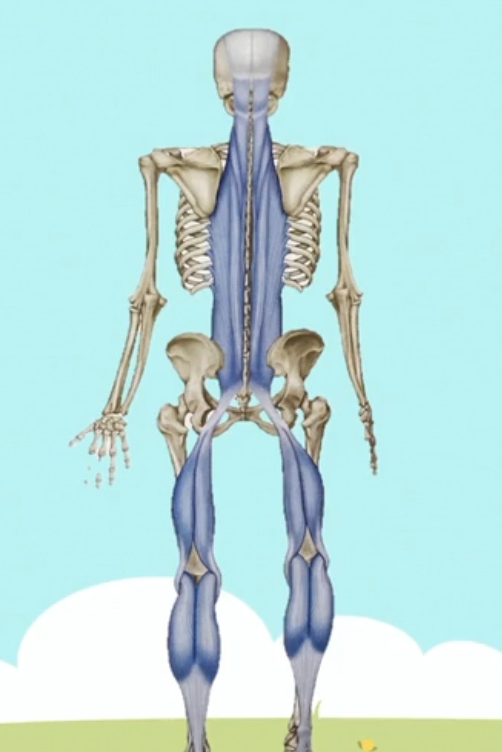

ビタミンB6が不足すると、アミノ酸の変換がうまくいかない→タンパク質合成がうまくいかない→体が作れない、筋肉だけでなく、内臓も皮膚も神経伝達物質もうまく作れないということがおこります。

基準値はそれぞれ、ASTで10~40、ALTで5~45ですが、肝臓が悪くなくて栄養状態がよければ、どちらも20くらいがベスト。臨床的には15あれば大体いいかなという感じです。

この2つには、簡単な覚え方があります。ASTは心臓(Shinzo)に多くある酵素なのでS、ALTは肝臓(Liver)に多い酵素なのでL。どちらも心臓や肝臓以外のいろいろな臓器に入っていますが、このようにすると覚えやすいと思います。

2-2.ASTとALTの数値からわかること

では、どのような時に、この2つの数値が上がってくるのでしょうか。

- ASTがあがるとき

ASTの数値が上がるのは、ALTに比べて圧倒的にASTが多く含まれている臓器が壊れた時です。例えば、心筋梗塞、肝臓や腎臓の異変などです。筋肉が壊れたときもやはりASTが上がります。赤血球はどちらも少ないのですが、採血したあとに壊れたりすると、赤血球の中からASTが出て、ASTが上がることがあります。

ASTは、肝臓と心臓にとても多いのですが、いろいろな臓器の中にも入っているのでこの数値が上がっているときには、原因が何か調べるのは少し大変です。基本的には、命に関わる臓器から、つまり心臓を調べ、次に肝臓を調べる。さらに、問診をしたり他の検査なども入れて、筋肉が壊れてないか、腎臓をぶつけて壊してないか、腎炎を起こしてないかというように調べます。 - ALTがあがるとき

ALTは、肝臓に特異的な酵素といっていいくらい、肝臓に集中しています。なので、この数値が上がった時には、肝臓が悪いんだなと素直に考えてほぼ間違いありません。

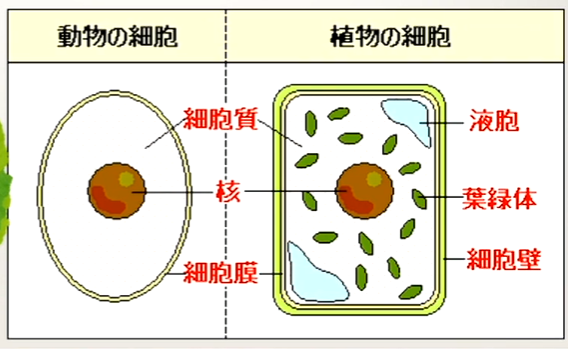

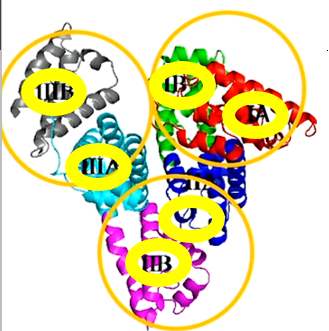

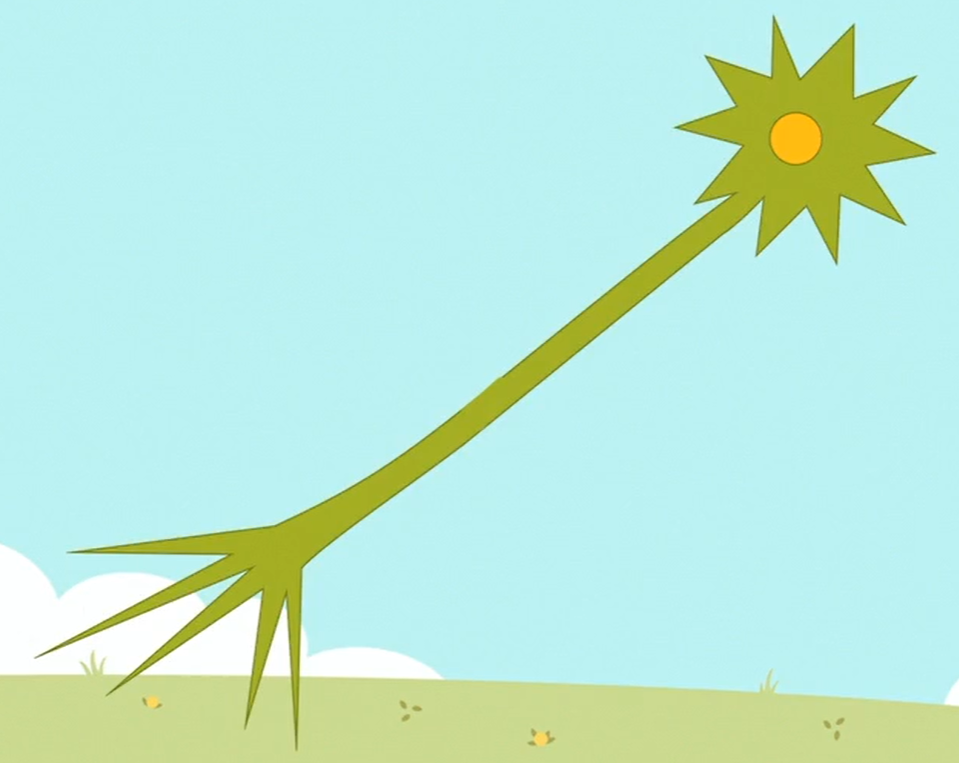

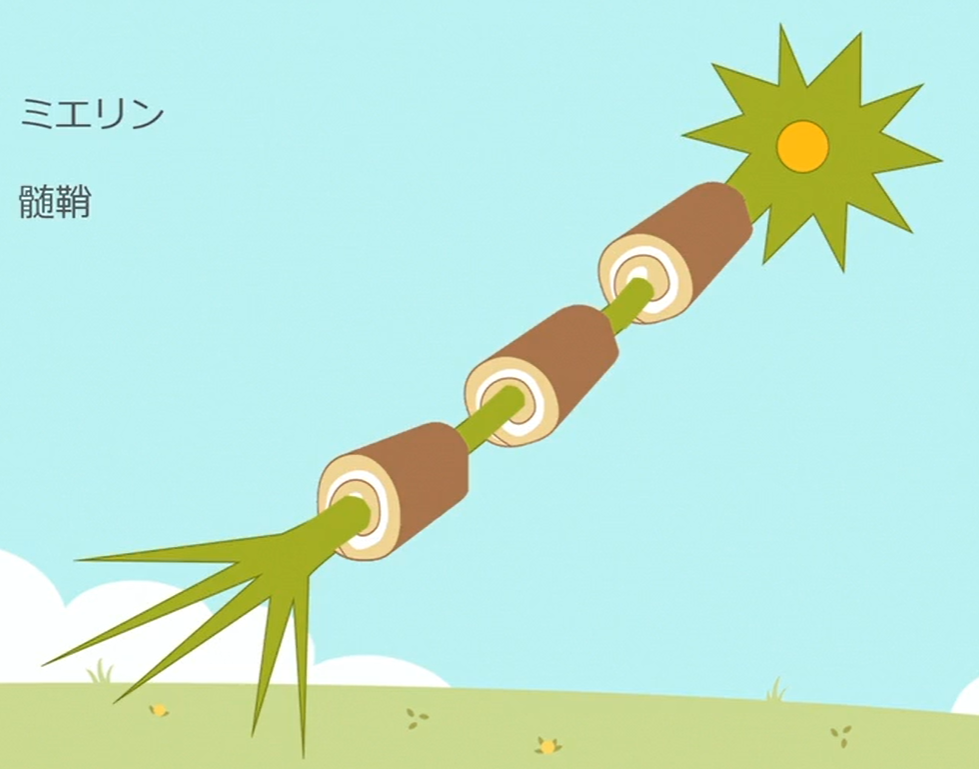

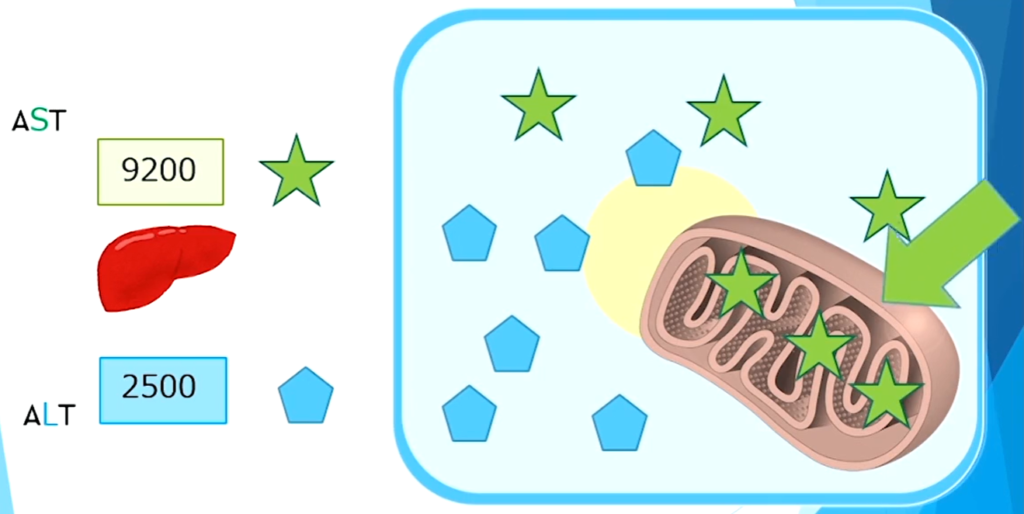

これは、細胞の模式図で、ミトコンドリアが大きく描いてあります。ASTが細胞質とミトコンドリアの両方に入っているのに対して、ALTは細胞質だけに入っているのがわかります。

もし炎症などで細胞が壊れると、ALTと少しのASTが出てきます。ところが、ミトコンドリアが壊れると、ASTもたくさん出る。これは、ミトコンドリアまで壊れるような大きな病気か、そこまでではないかという指標にもなるということです。

例えば、肝臓が脂肪肝になったときは、炎症があっても、命に関わるほどのひどい炎症ということはあまりない。その場合は、細胞の壊れ方が軽いので、ALTが上がってきます。一方、肝炎のようなひどい肝臓病の場合は、ALT以上にASTがグンと上がります。このときは、重い肝臓病だと思っていいと思います。

ではもし、2つの酵素に必要なB6が足りなくなったら、どうなるでしょうか?

基本的には、ASTとALTの両方ともが働かなくなります。けれども、同じ条件の場合、ALTのほうが壊れやすくなって半減期が短くなるので、ALTが低くなります。

例えば、ASTが19、ALTが15の時、ビタミンB6不足だろうということが推測できます。ただ、ASTは先に説明したような要因でも数値が上がるので、短絡的にB6不足と考えるのは要注意です。また、B6不足があっても、脂肪肝の場合はALTが上がってくるので、この2つの原因が重なって一見いい数字に見えてくることもあります。

たんぱく質不足の場合は、ASTが9でALTが6くらい、もしくは大体同じくらいなど、両方ともとても数値が下がってきますが、あまりはっきりしません。

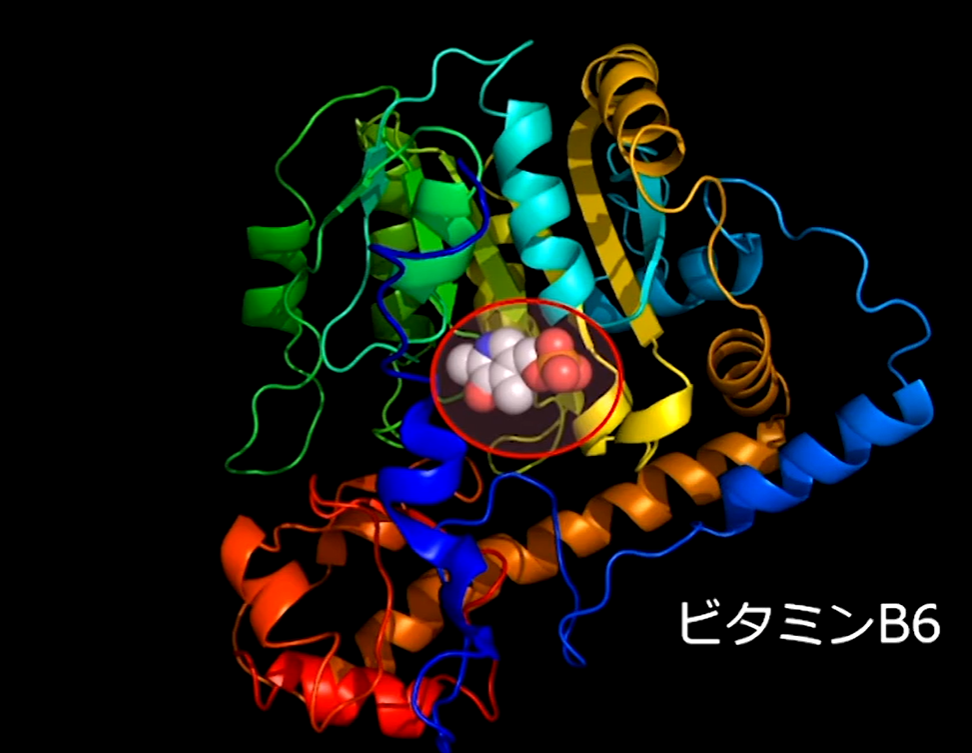

2-3.実は、B6が働いている

ASTは、たんぱく質がいろいろ重なり合って、さらに真ん中ビタミンB6がちょこんと乗った形をしています。

実は、このB6が重要な働きをします。

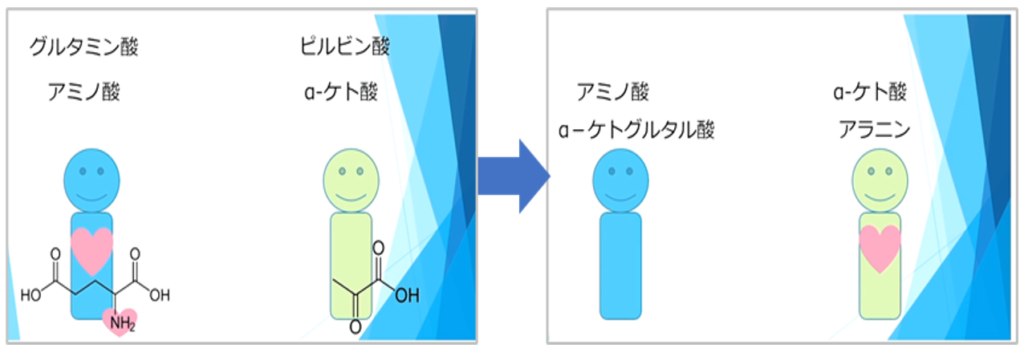

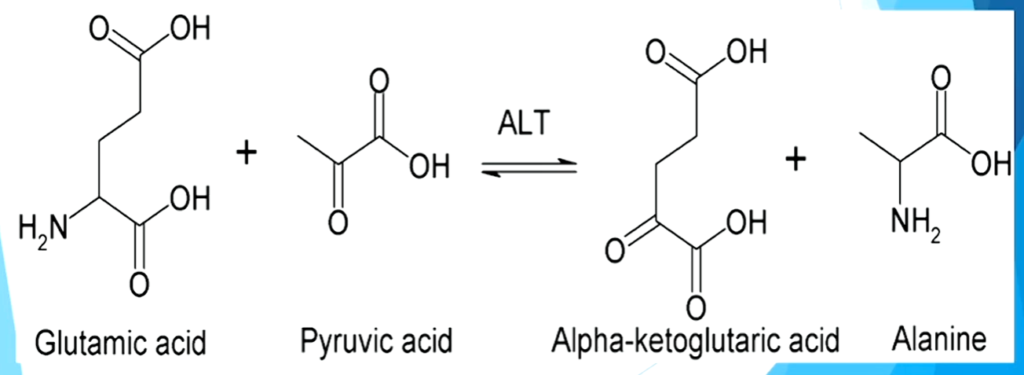

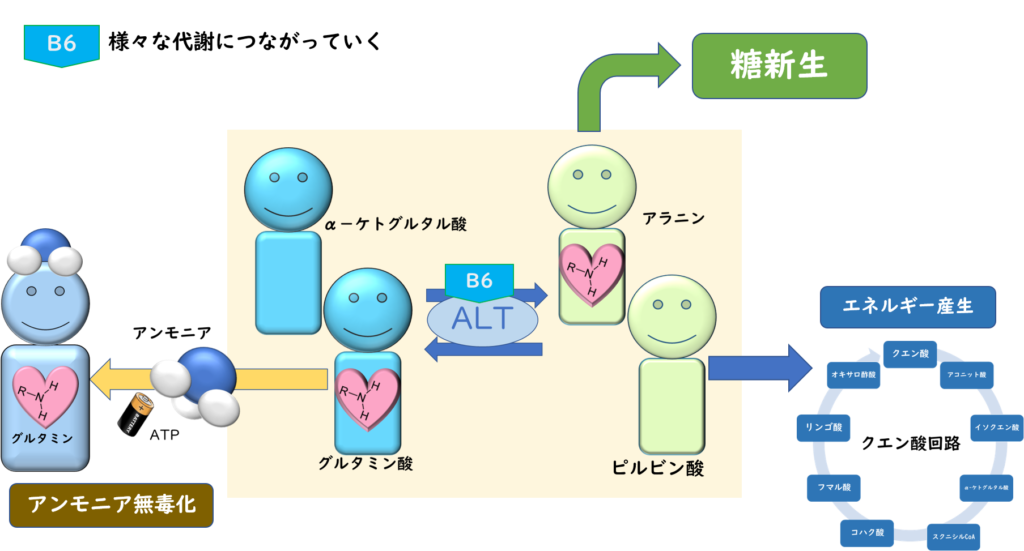

ここに、アミノ酸の一種であるグルタミン酸と、α-ケト酸であるピルビン酸があります。グルタミン酸だけがアミノ基(左図:化学式のハートの部分)を持っています。ここにALTがくると、このアミノ基をピルビン酸に渡すことができます。そして、それぞれα-ケトグルタル酸とアラニンに変わります(右図)。

つまり、ALTはアミノ基を運ぶことで、違うものからアミノ酸をつくっています。そして、ALTは一方通行の変化だけでなく、逆方向の変化を起こすこともできるので、ALTはグルタミン酸とピルビン酸、α-ケトグルタル酸とアラニンの間で、双方向にアミノ基を運ぶ、いうなれば郵便配達のような働きをする酵素ということになります。

このALTには、ピリドキサールリン酸というものがくっついています。これは、ピリドキサールというビタミンB6の活性型で、ピリドキサールにリン酸がついた構造になっています。

このピリドキサールリン酸にアミノ基がくっつきます。先ほどのアミノ基のやり取りは、これが実際の担い手、つまりB6が行っていたということになります。

そして、ピリドキサールリン酸は、ピリドキサミンというアミノ基のついたビタミンB6に変わります。 ちなみに、ピリドキサールリン酸は、ピリドキサール-5-リン酸(P-5-P)として、サプリで売っています。

ATPもALPも、ビタミンB6がアミノ基を掴んだり離したりすることで、使えるようになっているのは同じですが、ALTはグルタミン酸とピルビン酸、α-ケトグルタル酸とアラニンの間で働く酵素だったのに対して、ASTはそれとは異なるアミノ酸を運んでいます。

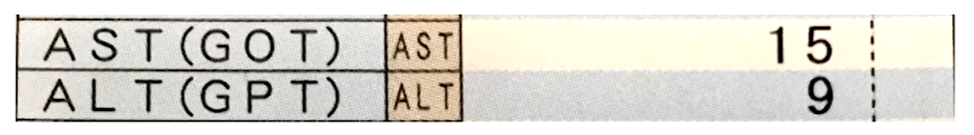

例えばASTが15でALTが9といったような数値の時、ビタミンB6が足りません。

さらに、LDが218といった結構高めの数値の場合は、ビタミンB6不足があって、低たんぱくがあって、実は肝臓も悪そう…ということになります。

単純にB6が足りないだけではなくて、非必須アミノ酸も作れなくて、元気そのものがない状態ということが分かります。

グルタミン酸とアラニン、これが両方ともできないとどうなるでしょうか。

グルタミン酸とアラニンが動く経路には、アンモニア(NH4⁺)がありますから、アンモニアの処理ができなくなります。肝臓ではアラニンを活用して糖新生が行われるので、糖新生もうまくいかなくなります。ピルビン酸ができなければ、TCA回路も回りません。

B6が足りないという時には、回り回っていろんなところに影響が出てきます。

ASTとALTを比べてALTのほうが低い時には、ビタミンB6が足りないというだけでなくて、実は間接的にTCA回路も回っていないかもしれない、エネルギーが足りないかもしれない、アンモニアの処理もうまくできていないかもしれない…と考えてもいいと思います。