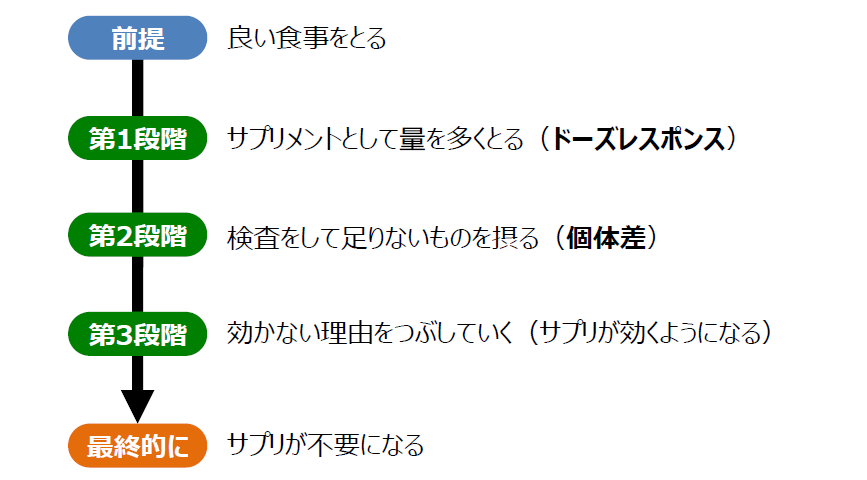

いきなり根本原因にアプローチと言われても戸惑う人も多いとお思います。栄養療法の考え方にはステップがあります。まずは食事が大前提。それができたらサプリを組み合わせます。その考え方が理解できたら個体差を学んでください。そして最後が栄養が足りなくなる原因へのアプローチです。順番に見て行きましょう。

1

1 前提 「良い食事をとる」

栄養療法ガイドラインの最も前提にあるのは、良い食事を摂ることです。普段の不摂生な生活で足りない栄養をサプリメントで補おう、というのは栄養療法とは違います。食事が8割くらいをしめます。

2 第1段階「サプリメントをうまく使う」

サプリメントは栄養が濃縮されているので、普段の食事ではとても摂れない量の栄養を摂ることができます。これが食事と異なる部分です。サプリメントは栄養の量の効率化の道具です。これをドーズとレスポンスの関係、ドーズレスポンスといいます。栄養は量によって臨床的な効果が違ってきます。

2-1ビタミンB1

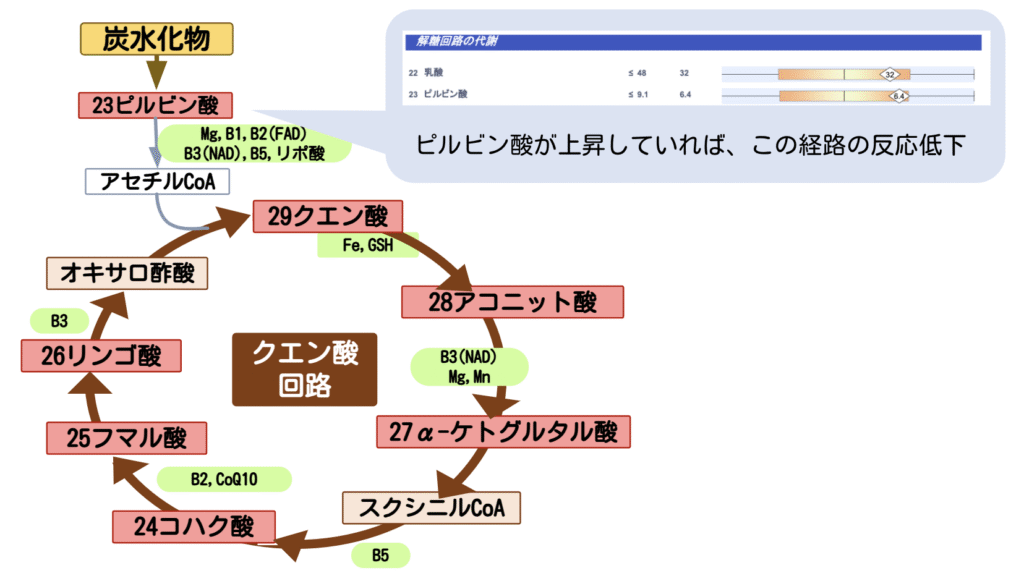

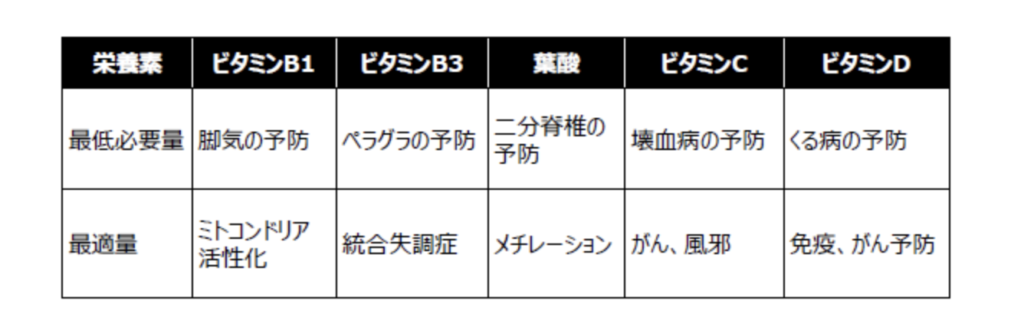

例えば、ビタミンB1が不足するとなる病気で有名なものは「脚気」です。ビタミンB1はエネルギー代謝に不可欠のビタミンなので、欠乏すると心臓が浮腫んで、神経にも影響が出ます。膝の腱反射が起きなくなります。これを脚気と言います。ということは、ビタミンB1を摂るとエネルギーがわいてきて、ミトコンドリア機能を活性化することができます。

2-2ビタミンB3

ビタミンB3はナイアシンと呼ばれているビタミンです。ペラグラを予防するために使われますが、その用途であれば30mgもあれば充分なのです。しかしビタミンB3を3000mg摂ると、統合失調症に効果があるということがわかっています。分子栄養学の始祖と呼ばれるエイブラハム・ホッファー博士は、精神科医になる前に生化学者だったので、ビタミンの特性をよく理解されていて、ビタミンB3を統合失調症患者に使ったら、結構な割合でよくなりました。ただそれは、30mgでは効かず、最低でも1g以上投与する必要がありました。なぜナイアシンが統合失調症に効くかというメカニズムは結構おもしろいので、よかったら調べてみてくださいね。

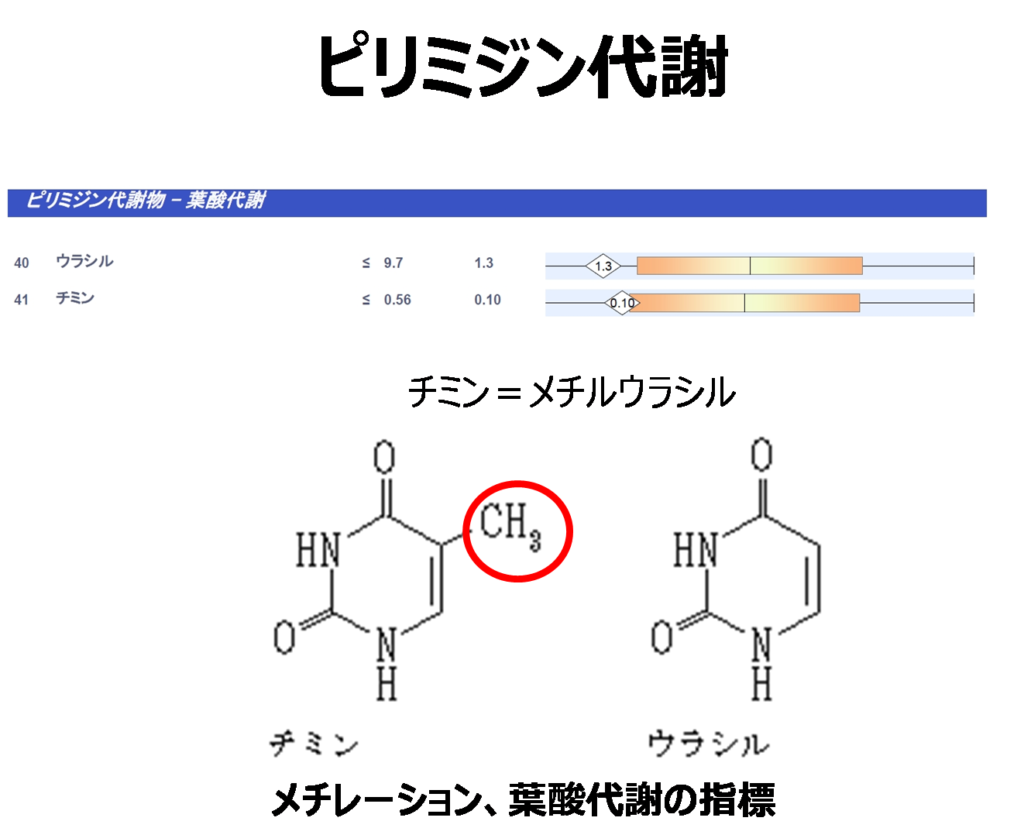

2-3葉酸

葉酸サプリメントといえば、妊婦さんが二分脊椎症予防のために飲むものですね。二分脊椎とは、赤ちゃんが生まれてくる時に、脊髄や脊椎が癒合不全を起こしている症状です。症例は少ないと言われていますが、実際には統計に出てこないだけで、多く起こっていました。そこで、厚生労働省がビタミンB12と葉酸の摂取を推奨することによって、二分脊椎症はだいぶ減ってきました。ビタミンB12と葉酸は、DNAに働きかけて、神経の発達を促す働きを持っています。そんな葉酸ですが、10倍くらい摂るとメチレーション回路を動かすことができ、身体の解毒に役立ったり、がんを予防したりすることができます。

2-4ビタミンC

最も有名なのはビタミンCでしょう。ビタミンCはできるだけ大量にとって問題ないビタミンです。多く摂り過ぎたとしても副作用は下痢くらいです。100mgあれば、壊血病は十分予防できます。壊血病とはビタミンCが欠乏して、コラーゲンが作れなくなって、血管が弱くなって全身から出血する病気です。大航海時代、多くの船員が壊血病にかかりました。これはライムを食べるという対策によって治ったそうです。

一方、ビタミンCをグラム単位で摂ると風邪の予防になることがわかっています。10g摂ると、風邪の症状が80%程度減ります。さらに、50~100gを点滴すると、がん細胞を殺傷することがわかっています。壊血病、かぜ、がん。量を変えると、効果が変わってきます。

2-5ビタミンD

ビタミンDは昔から、「骨のビタミン」と呼ばれ、くる病に関係があることが知られていました。赤ちゃんの時から日光に当たらないで過ごすと、骨が曲がってしまいます。くる病は北欧に多い病気です。大人になってから起こると、骨軟化症になります。

しかし最近DNAの解析が進み、ビタミンDの受容体がほぼ全身の臓器にあることがわかりました。ビタミンDをより多く投与していると、特に乳がんと大腸がんをはじめとした、がんの予防に有効だということもわかってきました。ビタミンDは一般的には血中濃度で測りますが、ある一定の濃度を超えると明らかに、がんやリウマチの予防効果があると言われています。ビタミンDの受容体がうまく働く人とそうでない人で、ビタミンDの必要量は異なります。

まとめて書くと、この様な表になります。このように、ビタミンは至適量を使うと、通常の予防効果を越えた新たな効果を得ることができます。

3 第2段階「検査をして足りない栄養を知る」

検査して足りない栄養を摂ります。皆が同じ栄養を摂るわけではありません。自分にはこの栄養が足りないからこれを摂る、ということが大切です。栄養療法で1番失敗するパターンは、人に言われたことを鵜呑みにすることです。

「テレビや雑誌で言っていたら」や「権威のある人が言っていた」などのことでもそのまま鵜呑みにせず、自分の頭で咀嚼して、最終的にそれを取り入れるかどうかは自分で判断して決めてください。もし自己責任で失敗したとしても、自分の大きな教訓、知恵になりますから。

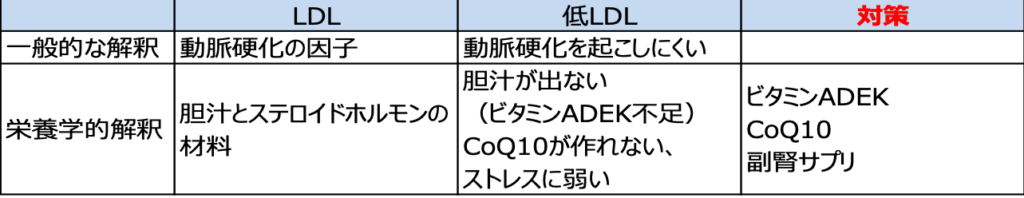

栄養療法を学びはじめの方は、血液検査の結果を見て、足りないものを補充していくというやり方を覚えることが良いでしょう。これから血液検査の結果の、LDLコレステロールの見方についてお話します。栄養療法的には、一般的な医療の観点だけではなく、何故この数値になっているのかという根本原因まで考える必要があります。

3-1LDLは胆汁とホルモンの材料

LDLというのは、Low density lipoprotein、つまりコレステロールを運ぶタンパク質のことです。健康診断でよく測りますよね。

HDLは、いわゆる善玉コレステロールです。全身の余ったコレステロールを回収する掃除屋なので、一般的にそう呼ばれています。一方で、LDLというのは、いわゆる悪玉コレステロールです。LDLは、肝臓から全身にコレステロールを配る役割を担っています。配る途中で、血管の壁について酸化されると、動脈硬化の因子になります。したがって、一般的にはLDLは低いほうが動脈硬化を起こしにくいので良いとされています。高ければ下げるのが一般的な医療方針です。そのための薬はたくさん発売されています。

しかし、分子栄養学的な解釈は少し違います。分子栄養学的には、LDLは胆汁とステロイドホルモンと細胞膜の原料として、とても重要な役割を担っています。コレステロールの80%が胆汁酸になり、20%がホルモンになります。

胆汁酸は肝臓から分泌されて、胆汁になり、脂肪の吸収に役立ちます。胆汁が出ない人は脂肪の吸収ができません。脂肪を分解するためには、肝臓から出る胆汁と、膵臓から出る脂肪分解酵素のリパーゼが必要です。脂肪は水に溶けませんので吸収するためには脂肪をを乳化させて、水に溶けるようにする必要があります。胆汁が出なければ脂肪が吸収できないので、便が白くなります。

それだけではありません。脂肪酸が足りない人は、脂溶性ビタミン(A、D、E、Kなど)の吸収ができず、見た目にカサカサしてきます。ビタミンAなどは体内では作れないので、大問題です。

LDLコレステロールの20%はステロイドホルモンになります。ステロイドホルモンというのは、化学的に言えばステロイド骨格を持ったホルモンのことです。いわゆるステロイドホルモンの他、性ホルモンもステロイドホルモンです。

3-2コレステロールが低いとどうなるか?

コレステロールが低いと、いったいどうなるのでしょうか。胆汁が出ないので脂溶性ビタミン不足になり、ストレスに弱くなり、コエンザイムQ10が作れないのでエネルギー不足になります。

また、コレステロールが低いと、コルチゾールが出にくくなります。コルチゾールは炎症時やストレスを受けたときに出るホルモンです。コルチゾールが出にくくなってくると、炎症が長引いたり、ストレスに弱くなったり、いったん引いた風邪が治りにくいといった症状が出てきます。

総コレステロールが140以下の人、LDLが100以下の人など、一般的にコレステロールが低い人はうつ傾向が強いことが多いです。また、コレステロールが低い人はコレステロールの合成系が弱いことが多いです。その場合、一緒に作られるコエンザイムQ10も作られなくなります。コエンザイムQ10はミトコンドリアを動かす重要な栄養素なので、足りなくなるとミトコンドリアが働かなくなります。

40歳以上になると製造力ががくっと落ちるので、サプリメントで補充する人が多いです。自分でコエンザイムQ10が作れているかどうかは、血中のコエンザイムQ10を見ればいいのですが、測りにくいです。そこで、血中のコレステロールで代用することができます。コレステロールはコエンザイムQ10と同じ経路で作られるからです。

3-3コレステロールが低い場合の対策

このようなわけで、分子栄養学的に言えば低コレステロールは大問題です。胆汁が出ないので脂溶性ビタミン不足になり、ストレスに弱くなり、コエンザイムQ10が作れなくなってミトコンドリアが働かなくなります。悪いことばかりですね。

対策は脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)と、コエンザイムQ10と、ストレス対策として副腎サプリメントを摂ってあげればいいです。もちろんこれは個体差がありますが、LDLが低い人はこのようなサプリメントを摂るといいと思います。

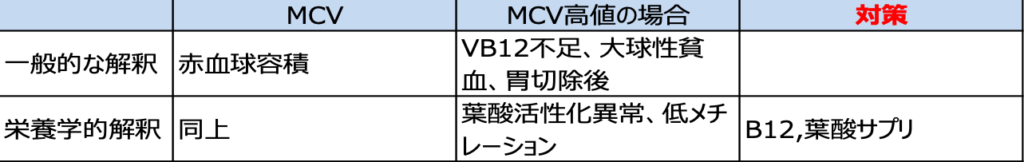

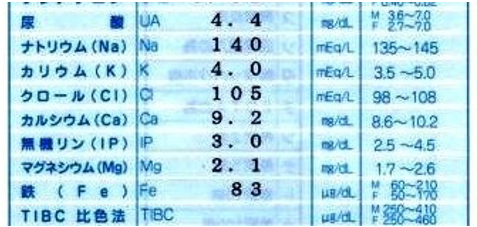

3-4 MCVは赤血球の大きさ

MCVは、赤血球の大きさを表す血液検査の項目です。正確には平均赤血球容積と言います。赤血球というのは中に鉄が入っていますから、鉄が少ないと、赤血球の容積が少なくなるのです。反対に、赤血球の容積が大きくなる時は、ビタミンB12が足りない時です。ビタミンB12は赤血球の中の、DNAの合成に関わっています。ビタミンB12が足りないとDNAの合成がうまくいかなくて、結果的に赤血球が大きくなってしまいます。

MCVはだいたい90くらいが正常です。80くらいだと鉄欠乏性貧血、100くらいだと大球性貧血(ビタミンB12が足りないための貧血)です。栄養学的にはどう解釈するかと言うと、同じくMCVが高い場合は赤血球容積のことを表しています。しかしさらに、ビタミンB12と葉酸が関係してきます。ビタミンB12と葉酸は手を取り合って働くものですから、片方だけだとうまくいきません。

足りていないならビタミンB12と葉酸を摂ればいいんじゃないかとお思いかもしれませんが、それだけでは解決しない人がたくさんいます。メチコバールというビタミンB12の薬があります。末端神経障害、手足がしびれるという人に出されているんですが、効かないことで有名です。

なぜかというと、ビタミンB12の使い方が上手くないんですね。ひとつは、ビタミンB12だけでは効かないということです。葉酸の助けが必要です。もうひとつは、ビタミンB12は細胞の中に入り込まないと効かないからです。注射しても細胞の外にしか届きません。細胞の中に入るためにはリチウムが必要です。

だからMCVが高い場合は、栄養的には葉酸が活性化していないということが考えられます。一般的な解釈と栄養的な解釈は異なりますが、一般的な解釈でもメカニズムを突き詰めていけば、摂るべき栄養素が明らかになってきます。

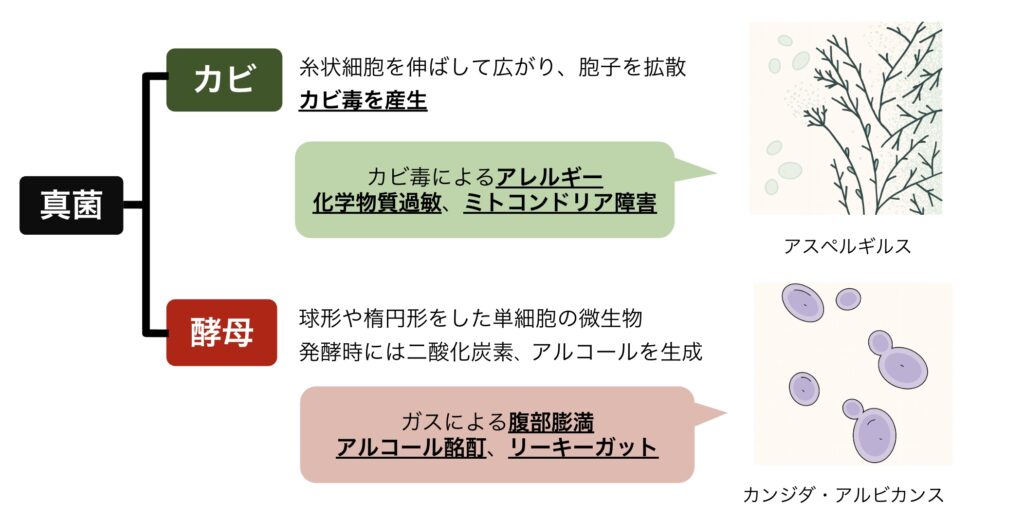

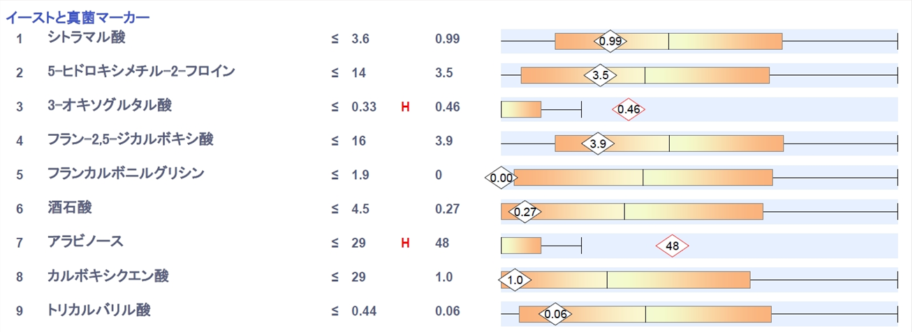

4 第3段階「サプリメントが効かない理由をつぶす」

第3段階として、効かない理由を潰していきます。サプリメントは栄養が異常に大量に入っているので、体の中の錆びついた歯車を回す力を持っています。

もしサプリメントを摂って身体が軽くなった・目が見えるようになった、など調子が良くなったのなら、その栄養が媒介している回路に問題があるということです。人間の身体はブラックボックスですから、実際にサプリメントを採ってみて結果を見ることもあります。治療的診断といいます。

何故そこの回路が細くなっているのか、ボトルネックになっているのかを考えて改善していけば、回路がスムーズにまわるようになります。最終的には、たくさん必要だったサプリメントが不要になっていくはずです。最終目標はサプリメントのいらない身体になることです。

4-1 LDLが低くなる根本原因

LDLが下がっていた場合、対策としてはビタミンやコエンザイムQ10や副腎サプリを飲めばいいんですが、根本原因を考える必要があります。そもそも何故LDLがが低下しているんでしょうか?

原因1:タンパク質の代謝が悪い

LDLは、正確にはlow density lipoprotein(ロー デンシティ リポプロテイン)と言います。つまり、LDLは正確に言えばコレステロールではなく、タンパク質なんです。LDLが低くなるのは、タンパク質の代謝が悪い人です。

タンパク質は体の中でリサイクルを繰り返されていますが、外から摂らなければなりません。特に消化酵素や胆汁が出ていない人、胃酸の分泌が悪い人はタンパク質が消化吸収不良になり、その結果LDLが下がってきます。

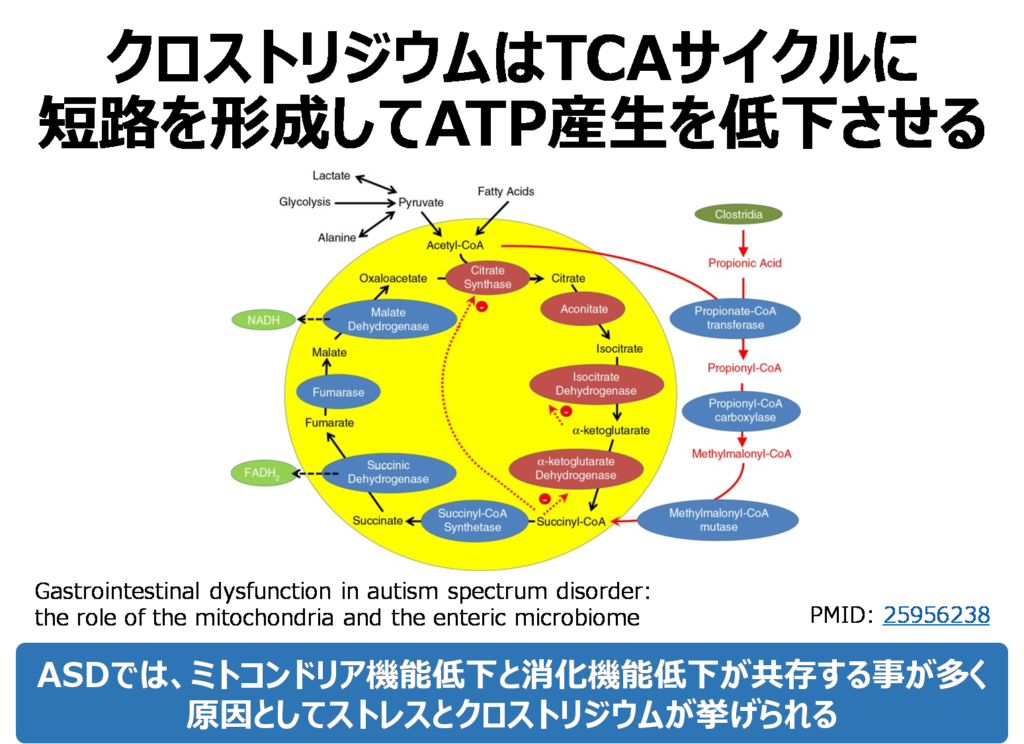

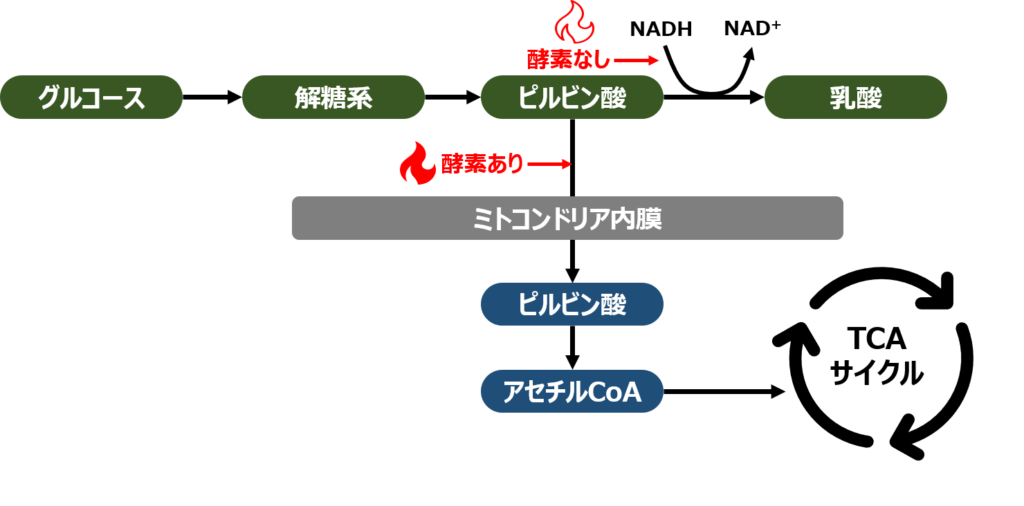

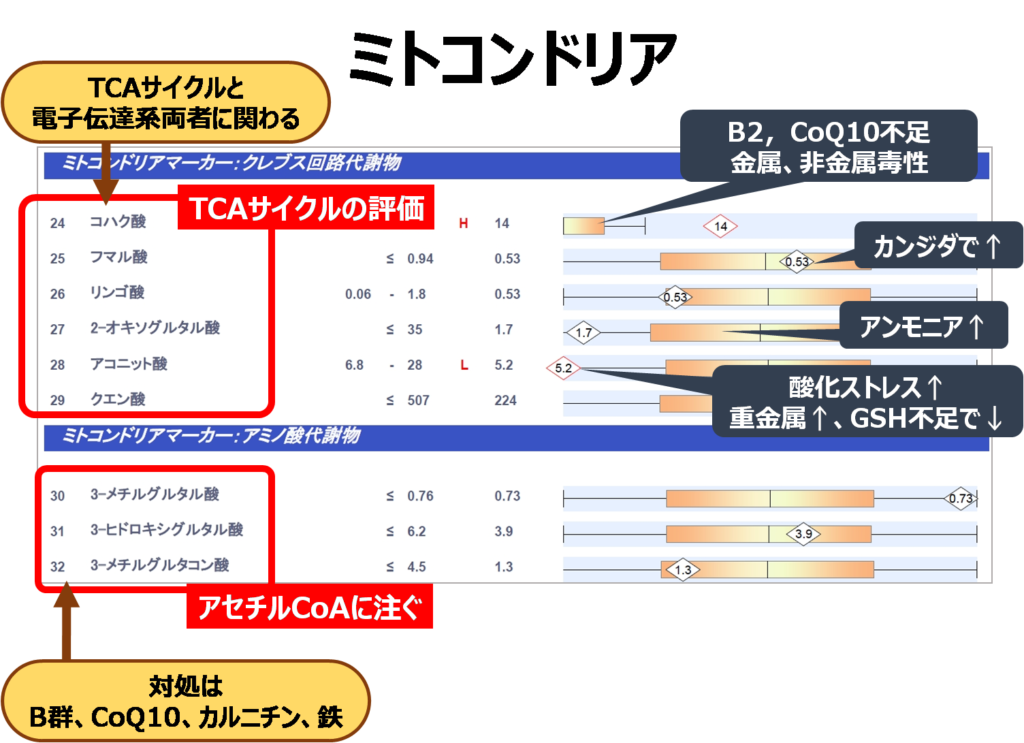

原因2:ミトコンドリア機能の低下

もう一つは、ミトコンドリア機能の低下です。ミトコンドリアはエネルギーの産生工場です。ATPという体内のエネルギーをたくさん作っています。

コレステロールは糖質・脂質から合成されますが、その合成過程でエネルギーをたくさん使います。だから、エネルギー不足(ミトコンドリア機能低下)だと、コレステロールがうまく作られません。

だからつまるところは、ミトコンドリア機能を上げて消化吸収能力を上げてあげようということです。そうすると徐々にコレステロールが上がってきます。コレステロールが上がれば、ビタミンA・D・E・Kを飲まなくても良くなってきます。

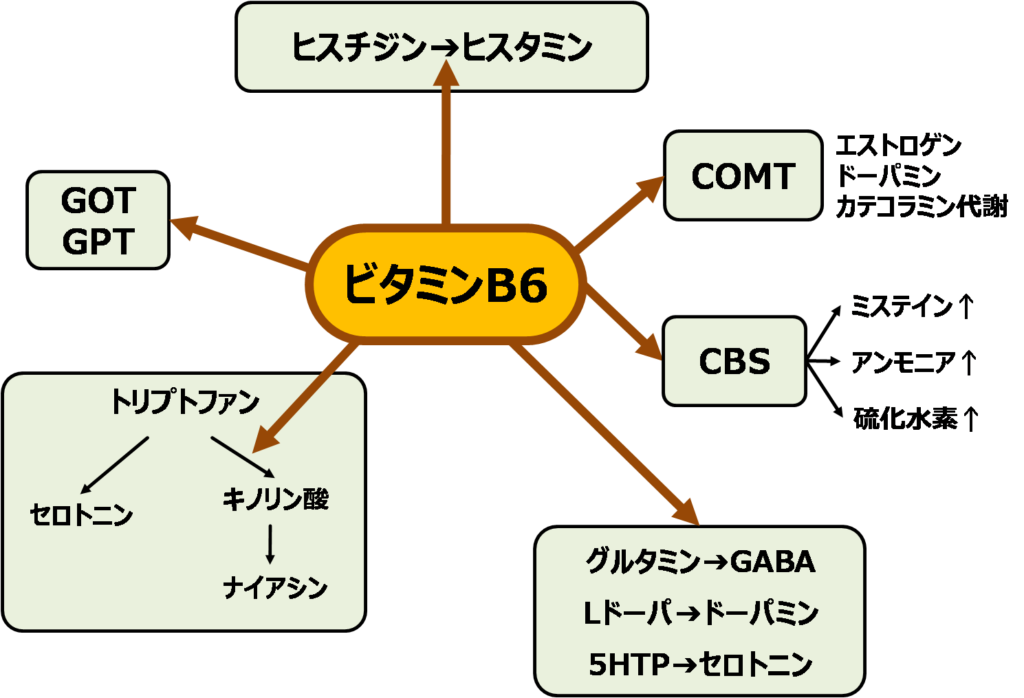

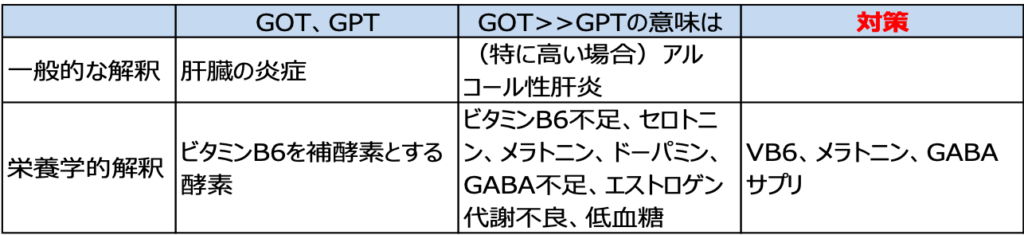

4-2 GOTとGPTはビタミンB6を補酵素とする酵素

GOTとGPTは、肝臓の細胞の中に入っている酵素です。肝臓の炎症があると、肝臓の細胞が破壊されて血中に逸脱してきます。ですから、これらは逸脱酵素と呼ばれています。一般的な解釈としては、GOTとGPTは肝臓の炎症マーカーです。GOTが有意に高い場合はアルコール性肝炎です。GPTが有意に高い場合は脂肪肝のことが多いでしょう。

しかし、栄養的に言えば、高いことではなくて低いことが問題になります。なぜならば、これらは酵素だからです。体の中の代謝は酵素によって動いています。代謝を媒介してくれるのが酵素です。酵素がないと身体は動きません。

GOTとGPTは酵素ですが、動くのに補酵素としてビタミンB6が必要です。よって、GOTとGPTが低い人は酵素の活性が悪いと推測できます。おそらく補酵素であるビタミンB6不足で、酵素の活性が落ちています。

4-3ビタミンB6不足が意味すること

ビタミンB6が足りないということは、他のビタミンB6を補酵素とする酵素も動かないということです。例えば、下記のようなものです。

- セロトニンをメラトニンにする酵素

- ドーパミンを作る酵素

- GABAを作る酵素

- エストロゲンを代謝する酵素

こういった酵素がすべて働かなくなるので、こういった症状が出てきます

- セロトニン、メラトニン、ドーパミン、GABA不足

- エストロゲン代謝不良

- 低血糖

ビタミンB6が足りないと低血糖を頻発するようになります。低血糖のケアは、栄養療法をやる上で一番最初にやらないといけないことですから覚えておいてください。対策としては、ビタミンB6、メラトニン、GABAなど、それぞれ足りない栄養素をサプリメントで摂っていくというのが基本的なアプローチです。

4-4GOTとGPT低下の根本原因はミトコンドリア

GOTとGPTが下がってしまう原因はビタミンB6不足でしたね。では何故、ビタミンB6、ビタミンB群が不足するのかという根本原因を考えます。ビタミンB6をはじめとするビタミンB群は、エネルギー代謝に深く関わっています。特に糖質、タンパク質に関わります。ビタミンB6はタンパク質を代謝する酵素の補酵素としてものすごく働いています。ビタミンB群が足りなくなる原因は、だいたい糖質の過剰摂取です。

特に脚気がひどいですね。現代の脚気の原因はビタミンB1を摂っていないことではなく、糖質の過剰摂取でビタミンB1が消耗してしまうことです。競合して働かなければならない栄養素の片方だけを摂ると、もう片方が消耗されてしまうので、注意が必要です。

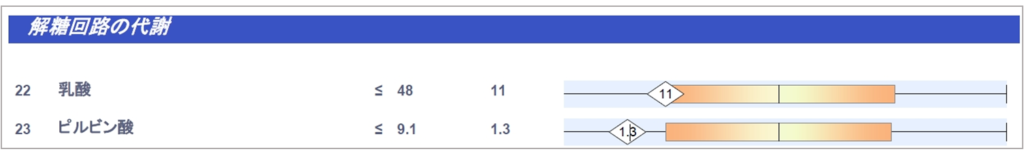

ではなぜ糖質を過剰摂取してしまうのでしょうか。つい甘いものに手が伸びてしまう理由は何なのでしょうか。それは、ミトコンドリア機能が低下しているからです。「疲れやすい体質になってしまっているので、ついつい手っ取り早くエネルギーを補充できるものに手が伸びる」という状態です。ミトコンドリア機能が低下した結果、頻繁に低血糖を起こしているので、低血糖を補うための手段として糖質を摂りたくなるんです。

ですから、「糖質を摂るのを控えてください!」と言っても無理です。本能的なところで、身体の危機感から摂っているわけですから。だから、こんな状態の人に甘いものを摂るなと言うのは、息をするな、と言っているようなもので無理なのです。根本原因である、ミトコンドリア機能の低下にアプローチしていく必要があります。

4-4 MCVが大きい場合の根本原因

前述したようにMCVが大きかったら、ビタミンB12・葉酸不足です。それならビタミンB12・葉酸をサプリメントで摂れば良いのではと思うかもしれませんが、量が際限なく増えていってしまいます。

原因をもう一歩踏み込んで考えると、MCVが大きい場合は、普通の食べ物に含まれているビタミンB12と葉酸の吸収がうまくいっていないんです。ビタミンB12は、胃から出てくる内因子とくっついて、回腸末端から吸収されます。胃が悪くても腸が悪くても、ビタミンB12の吸収は落ちます。

特に胃酸分泌と関連しています。内因子を出す細胞と胃酸を出す細胞は同じです。そもそも胃の運動機能が低下している人というのは、やはり胃酸も内因子も出にくいんです。自律神経の緊張などが関係しています。緊張すると交感神経優位になって、副交感神経で動いている消化系が止まってしまうわけです。

いつも緊張している人は胃酸も出ないし、消化酵素も出ないし、腸の蠕動が弱くなります。自律神経の緊張が強い人は、まずこの緊張を解かないと栄養が入っていきません。腸内環境も悪化します。腸内環境が悪くなってくると、消化吸収が悪くなりますから、何事もうまく働かなくなってきます。