分子栄養学が正しく広まるためには、正しい知識が広まることももちろんですが、「正しい治療が適切な値段で受けられること」が必要だと常々思っています。

原因不明の病に苦しむ患者さんにとって、栄養療法は確かな手ごたえを感じられる数少ない治療の一つです。

しかし、治療が始まってから患者さんは経済的な事で悩むようになります。

「なるべくサプリや検査に頼らない方法を知りたいです」

「患者さんのサプリメント購入については長期にわたってくると負担も大きくなります。なるべく食品から摂取できるものは食品から、最低限必要なものはサプリメントからという風に考えたい」

「手探りで解析結果に従って実行してきました。必要なサプリ量がどう変わるか?いずれは減らせるのか?サプリ代が予算的にあと1年ももつか?が心細い限りです。」

これらは、メール講座を受講している方から頂いた生の意見です。

もちろん、治療にかかわる先生方も、これをよしと思っているわけではなく、

「日常診療では、高額な自費検査や唾液検査などはほぼ不可能。」

「検査には費用がかかり、いいといわれるサプリメントは高額なものも少なくありません。自分自身が患者の立場で言うと、やはり経済的負担から、そこまで高額な検査や治療を望まないと思います。」

といったご意見も頂いています。

この治療が広まるためには、「患者さんが無理なく出せる」かつ「医師が適切な利益を得られる」値段設定が求められます。いくら正しい治療だといっても、この治療が健康保険の適応になるにはまだ時間がかかりますので。

では、どうしたらよいのでしょうか?

正解は「検査とサプリをできるだけ減らすこと」です。

極端な話ですが、問診と診察から患者さんの不調の根本原因が全てわかれば検査はいりません。

また、患者さんの体の状況を正確に把握することができれば、絶対必要なサプリメントは、3種類まで減らせるかもしれません。いわゆる「引き算の栄養学」ってやつです。

しかし、言葉でいうのは簡単ですが、実際にはなかなか難しいです。そもそも、問診と診察から根本原因が完全に絞りきれないから検査をするわけですし、何が効くかはっきりと断定できないので複数のサプリメントが出るのです。

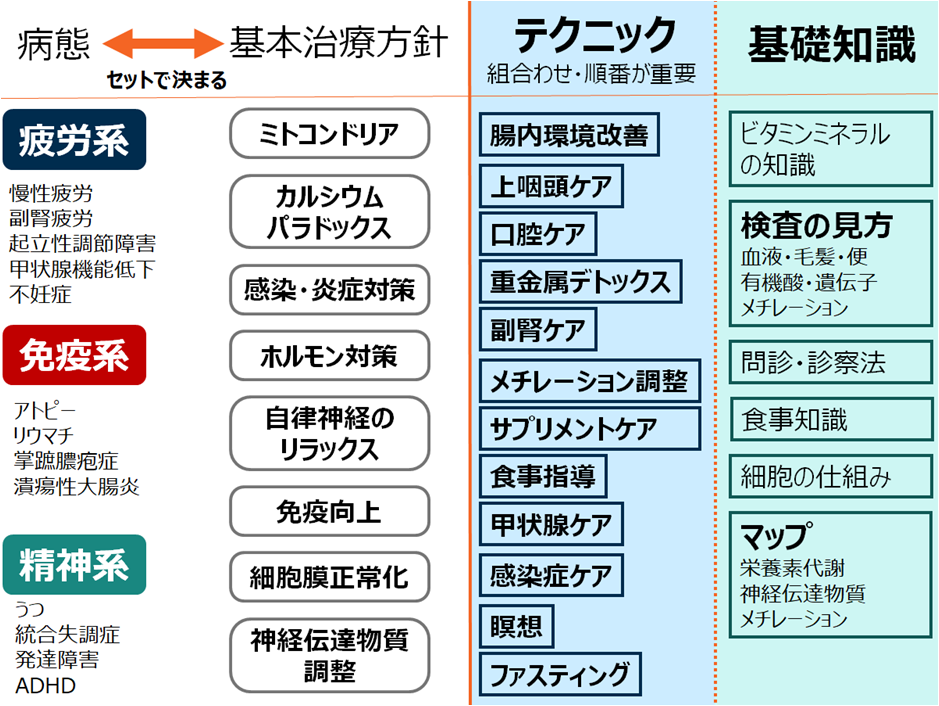

栄養療法の医師にもレベルがあります。

レベル0 サプリメントを完全否定する

レベル1 サプリメントを容認する

レベル2 血液検査で足りないサプリを処方する

レベル3 様々な検査を駆使してサプリを処方する

レベル4 サプリを邪魔する原因を考える

レベル5 必要ないサプリを減らす

レベル6 必要ない検査を減らす

レベル7 会った瞬間に必要な治療がわかる

私自身も、過去15年間でこのような階段を上ってきました。もちろんレベル7には至っていませんが。

サプリメントを摂るのは簡単です。(効果を継続したまま)やめるのが難しいんです。

医師はレベル4以上に到達して、はじめて患者さんの懐状況と治療効果を天秤にかけた治療ができるようになります。

レベル5になると、サプリをどこまで減らすかということに思慮が及ぶようになるので「治療のゴール」を意識できるようになります。そうすることではじめて患者さんに「治療期間の目安」の話ができるようになります。

問診事項と症状から検査結果を予測して、一番効果的なサプリメントをピンポイントで使う。それはレベル6の医師にしかできないことです。

医師、歯科医師の方は「自分はどのレベルの栄養療法医」か、患者さんだったら「自分の主治医はどのレベルなのか?」よく考えてみてください。

このレベルが栄養療法にかかるコストを大きく左右します。

分子栄養学実践講座では、レベル6になるためのカリキュラムを組んであり、それに必要な資料(テキストとビデオ)を提供しています。

「○○地方で副腎疲労をみてもらえるクリニックをご紹介下さい」とお問い合わせを頂いた時、必ず実践講座を受講された先生をご紹介するのはそういった理由からです。

レベル6の「検査とサプリを減らせる医師」には患者さんはレベル3の医師の2倍の診察料でも惜しみなく払ってくれるでしょう。それでもトータルで考えれば、患者さんの負担はだいぶ減るからです。

2010年代の後半、栄養療法は半分当たり前のこととしてますます多くの人に受け入れられていくでしょう。

インターネット上には栄養に対する様々な知識があふれています。栄養療法を専門とする医師(管理栄養士も)であれば、最低レベル4まで達していないと今後は厳しく、淘汰されて行くと思います。