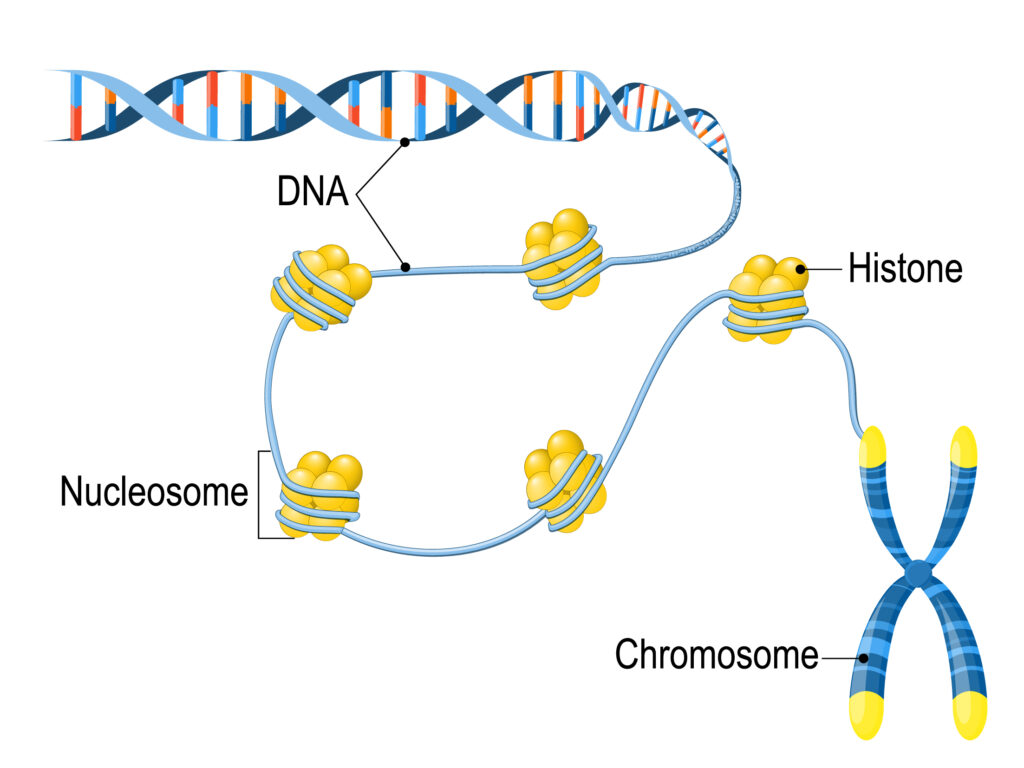

細胞の中に核があって、その核の中には染色体が23対入っています。この染色体をひもとくと、長さ2mのDNAになります。ヒトのDNAはすべて解析され、その結果チンパンジーとヒトのDNAの違いは1.4%しかないことがわかりました。確かにDNAは設計図ですが、読み取り方によって完成品のタンパク質は全く異なるものになります。同じ楽譜でも、演奏家が違うと違う曲に聞こえますよね。それと同じようなです。DNAに基づいてタンパク質が作られることをタンパクの発現と呼んでいます。

遺伝子の発現に重要なヒストン

核の中の染色体はDNAからできています。DNAは定期的にヒストンという糸巻き上のものにくるまっています。このヒストンがあるおかげで、長いDNAが核内にコンパクトに収納されています。

遺伝子を発現するとき、ヒストンは外れたり位置がずれたりして、遺伝子の情報が読み取られ、たんぱく質が作られます。ヒストンは、DNAが絡まらないようにするためだけでなく、遺伝子の発現に重要な役割を持っているということが分かってきました。

タンパク質が作られる仕組み

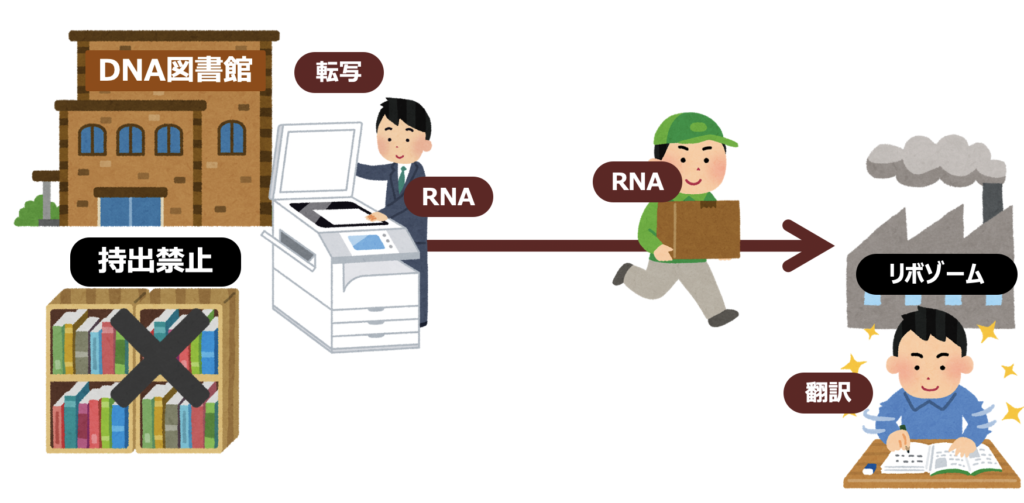

タンパク質はすべて細胞の核の中にある遺伝子の設計図情報をもとに作られます。図書館です。タンパク質はその場で作れないので、この設計図をRNAにコピーして、RNAとして持ち出さないといけません。このコピーすることを一般的に転写といいます。

転写された鋳型のRNAは、タンパク質の製造工場・倉庫である小胞体のリボゾームに持ち込まれます。RNAがリボゾームに設計図を持ち込み、その設計図通りにアミノ酸をつなげていく翻訳作業が行われます。だから、たんぱく質が作られるためにはまずDNAがRNAに転写される必要があります。

転写の仕組み

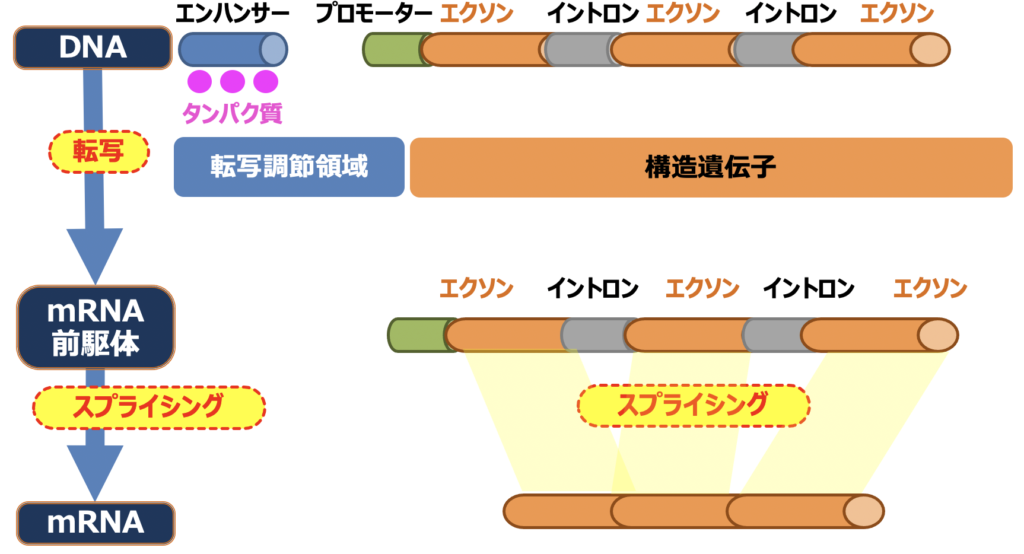

DNAの長い鎖は、全体が設計図なわけではありません。設計図の場所と、設計をコントロールする場所にわかれています。設計図の場所を構造遺伝子、それ以外を転写調節領域といいます。

転写調節領域の中で、特にエンハンサーというところにRNAがくっつくと転写が始まります。プロモーターというのは、タンパク質の構造遺伝子がどこから始まるかを示しています。ここから読み取れば良いんだ、という目印になります。

エンハンサーであるRNAポリメラーゼというタンパク質がくっつくと、転写が始まって、タンパク質が作られます。(実際にはこの構造遺伝子が切り取られると、その中からイントロンという要らない遺伝子が切り落とされます。これをスプライシングといいます。)重要なのは、エンハンサー領域にタンパク質がくっつくと転写が起こるということです。

クロマチン構造が変化して転写を司る

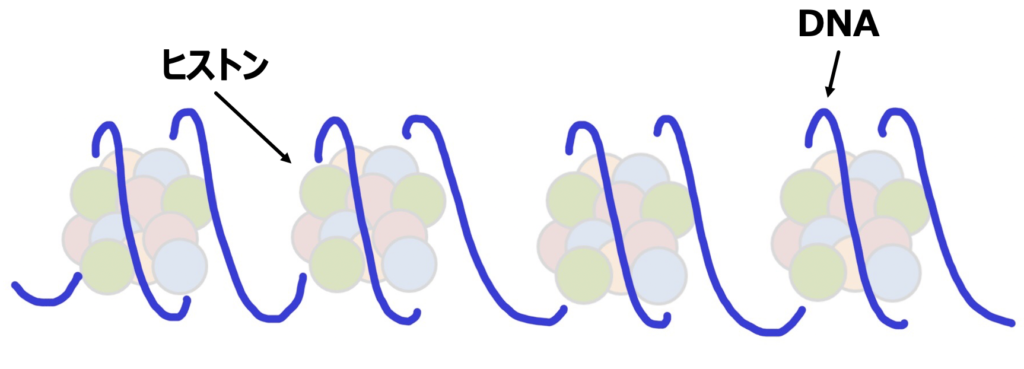

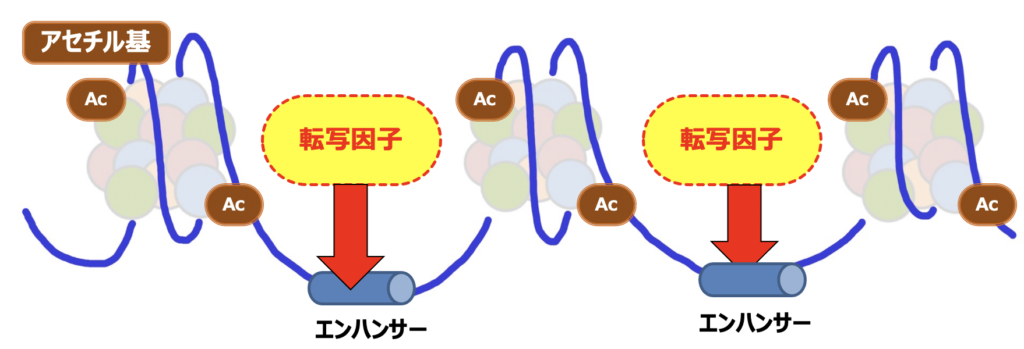

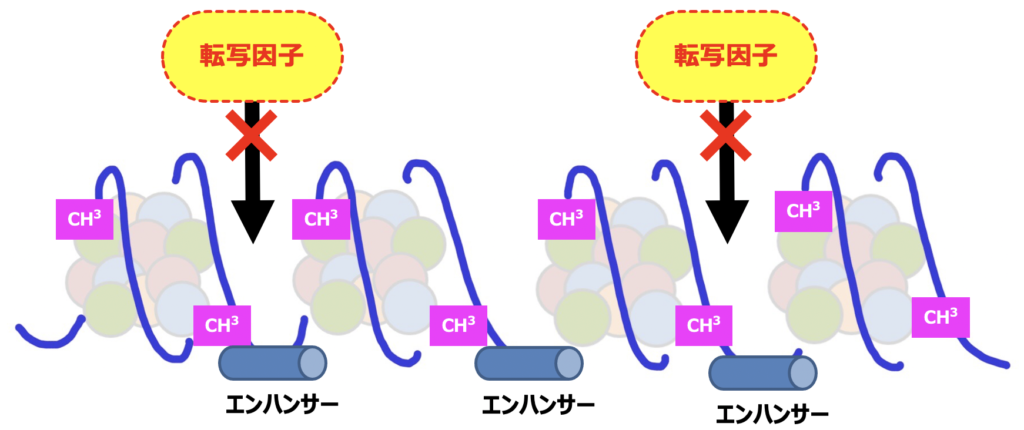

ヒストンにDNAが巻き付いたものをクロマチン構造と言います。クロマチン構造が変化することによって、転写が起こったり起こらなかったりします。ヒストンとヒストンの間が空くと、間に転写遺伝子が入ってこれるので、転写が始まります。逆にヒストンとヒストンの間が狭くなると、転写因子が入ってこれず、タンパク質の合成が起こりません。だから、合成がおこるかどうかはヒストンの間の距離次第です。ヒストンの間の距離は、ヒストンにアセチル基がつくか、メチル基がつくかで決まります。

メチレーションという概念があります。メチレーションが亢進しているときはメチル基がたくさんあるので、遺伝子の発現が止まります。がん遺伝子の発現もこれで阻止しています。メチレーションがうまくいかない人はがん遺伝子の発現を止めることができずにがん化する、という説があります。

メチル化は転写を抑制、アセチル化は転写を亢進

ヒストンにアセチル基がつくとクロマチン構造が疎になり、転写因子がエンハンサー領域に結合できるようになります。

身体がメチル化状態だとヒストンの間が狭くなり、転写が起こりません。メチル基がたくさんつくと、ヒストンとヒストンの間が短くなって、遺伝子の発現が起きません。ここだけ頭に入れておいてください。

ナイアシンは、転写因子を活性化させることでタンパク質をたくさん作らせます。その結果、ドーパミンが下がってきます。これが、統合失調症に効く理由です。反対に、SAMeというメチル基をたくさん持ったサプリメントは、遺伝子の発現を阻害して、結果的にセロトニンを増やします。重要なのは、ヒストン間の距離によって、たんぱく質の合成が動いたり止まったりするということです。

遺伝子の発現には栄養が重要

細胞の核に関しては、遺伝子の発現に関係する、遺伝子の発現には栄養がすごく絡んでいる、ということを覚えておいてください。遺伝子の設計図ではなく、発現が大事です。最も重要な遺伝子の発現は、栄養と環境でいくらでもコントロールすることができます。ですから、一卵性双生児でも環境と食事が違うと、遺伝子の発現が違うので、まったく違った人間になるということです。