鉄と言えば、鉄欠乏性貧血です。日本人若年女性には貧血が多く、特に有月経女性、妊娠中女性、成長期の女性、乳児期では鉄不足が多く見られます。血中フェリチンは潜在性鉄欠乏を見つけるための検査として多くの方に知られるようになりましたが、その一方で炎症マーカーでもあり、検査の見方には注意が必要です。

また、鉄サプリメントは体に悪影響をきたす場合もあり、単純にフェリチンが低いからと言って大量に摂るのは危険です。ここでは、鉄の利点、欠点を知ってうまく使う方法についてご紹介します。

1.フェリチンは鉄欠乏と炎症の指標

血中フェリチンを測定すれば潜在性鉄欠乏貧血を見つける事が出来ます。フェリチンが一桁では多くの人が貧血症状(特に神経症状)を訴えます。

鉄欠乏の基準

ヘモグロビン > 12.0 g/dl かつ フェリチン値 > 12 ng/mL

これを満たしていない場合、鉄欠乏の可能性があります。

(実際にはフェリチン値20でも欠乏症状が出ることがあります)

検査会社によってフェリチンの基準値はまちまちで、これは基準値を設定するための母集団に潜在性鉄欠乏が紛れ込んでいる可能性があります。フェリチンの基準値は参考程度に考えておいたほうが良いでしょう。また、体内に炎症があると炎症部位からフェリチンが血中に逸脱するため、血中フェリチンは上昇します。そのような場合に鉄サプリメントは無効であり、むしろ禁忌です。

2.鉄は少なすぎても多すぎてもよくない

鉄は赤血球内のヘモグロビンを構成し、酸素の運搬に関わっています。鉄欠乏は酸素欠乏を意味します。また、鉄はミトコンドリアの電子伝達系の要素でもあります。つまり、鉄欠乏貧血=酸素運搬能力低下+ミトコンドリア障害であり、慢性疲労、うつをはじめとして様々な症状を呈することになります。

その一方で、鉄は活性酸素の発生源であることも重要です。鉄はフェリチン、トランスフェリンなどタンパクと結合することによって、毒性が制御されています。つまり、鉄は多すぎても少なすぎてもよくないのです。血中フェリチンの低下に対して大量のヘム鉄サプリメントを摂取することはおすすめしません。

3.鉄欠乏性貧血にも2種類ある

ミトコンドリアを保護しつつ、活性酸素の害を避けたい場合はどうしたらいいのか?答えは、鉄欠乏性貧血の種類を見極めることです。鉄欠乏には、「体内の鉄が足りない場合」と「体内の鉄代謝が止まっている場合(代謝に使える鉄が欠乏しているという意味)」があります。鉄サプリを補給する意義があるのは、前者の方のみです。

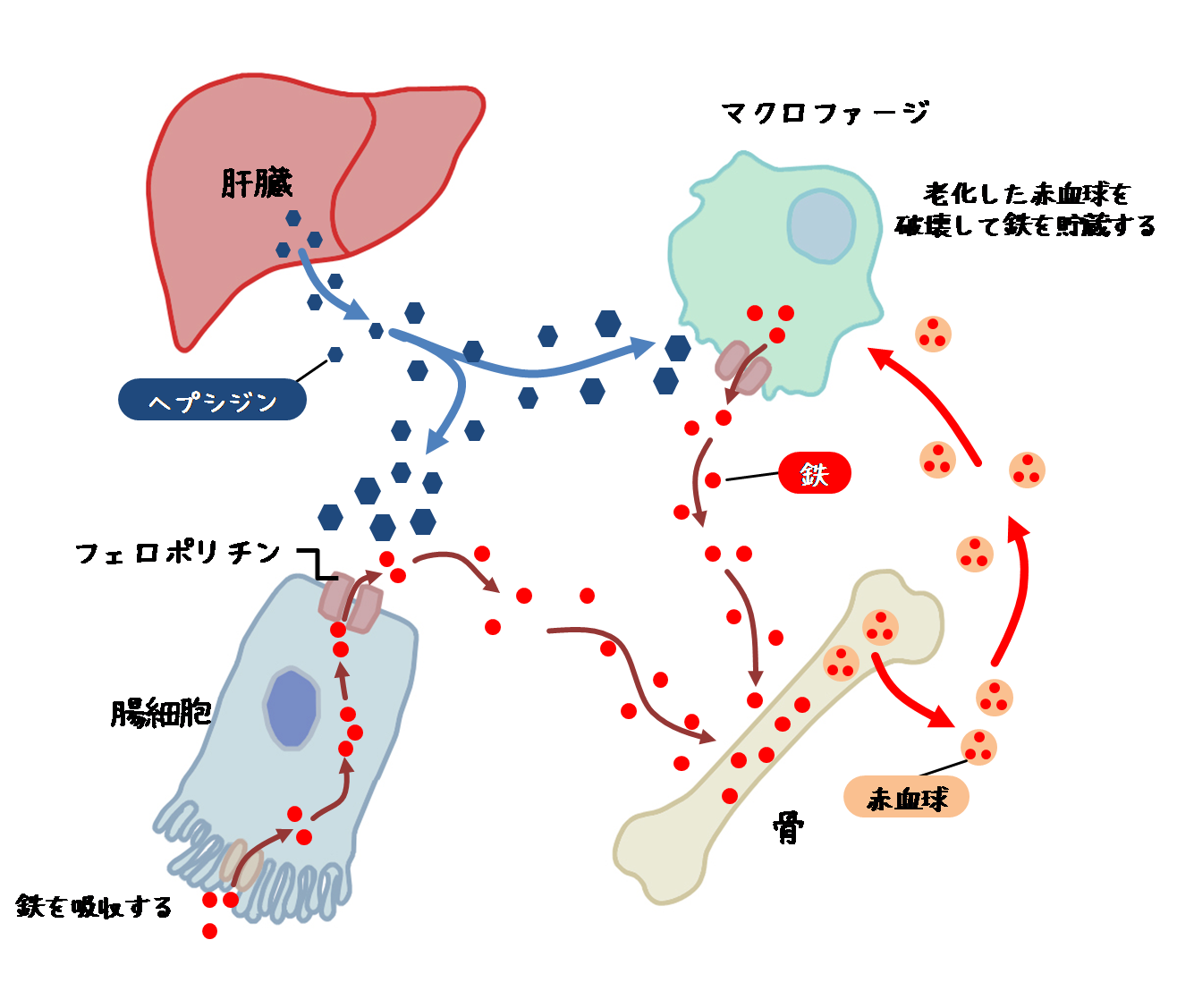

4.鉄を調整するたんぱく質ヘプシジン

鉄の代謝を調整しているのはヘプシジンというタンパク質です。風邪をひいているとき、リウマチを患っている場合などは体内に炎症性物質が溢れています。このような時に、血中に大量の鉄があると活性酸素をさらに発生させてしまう要因となります。それを防止するために、炎症があると肝臓からヘプシジンが放出され、鉄代謝を止めます。

ヘプシジンは体内の鉄を網内系(リンパ節や脾臓など)を閉じ込め、血中に出られないようにします。腸からの鉄の吸収を止めます。炎症があり、ヘプシジンが分泌されている場合に鉄サプリを補給する意味合いは殆どありません。

5.鉄の摂取量を増やすのではなく、吸収を考えよう

一般的に1日に食事から摂取できる鉄は10mgで、そのうち吸収されるのは1mgです。しかし鉄欠乏が顕著な場合、鉄の取り込みたんぱくが多く合成されるため鉄の吸収は数倍に上昇します。食事から鉄が全く摂れない場合でも、理論上は5mgの鉄サプリメントが2錠もあれば十分鉄欠乏は改善していきます。

改善が悪い場合は、鉄の摂取量が足りないのではなく鉄の吸収を第一に考えるべきです。鉄は場合によっては危険なものですから、少ない鉄をいかに効率よく使うかがカギなのです。

6.鉄の吸収をよくする方法

鉄は酸性化(PHを下げる)したり、還元したり、錯体を作ると溶けやすくなり吸収が良くなります。

6-1.イオン化する

鉄元素はイオン化されてはじめて細胞膜のイオンチャンネルを通過できるようになります。鉄は通常Fe3+(酸化型)をとっています。還元してFe2+(還元型)にすると、鉄がイオン化しやすくなります。もしくは、pHを下げると、鉄がイオン化しやすくなります。還元するためにはビタミンCなどの抗酸化剤、pHを下げるためには胃酸が重要です。

6-2.キレート化する

キレートアイアン、もしくは天然のキレート鉄であるヘム鉄を使用することで、吸収率は格段によくなります。ヘム鉄にさらにビタミンCを加えることで吸収が良くなるようです。

6-3.炎症を抑える

炎症下では、ヘプシジンにより鉄吸収が抑制されます。そのような時は、鉄サプリを中止し、抗炎症治療を行いましょう。腸や上咽頭炎、脂肪肝などは特に見逃されやすい炎症です。

6-4.カンジタを治療する

鉄の投与がカンジタ増殖を引き起こす可能性があります。カンジタなどの真菌類は、ヒトと同じ真核生物であり、類似点が多く指摘されています。鉄はヒト細胞の代謝や、ミトコンドリア機能の維持に重要な働きを担っていますが、同様に真菌細胞においても不可欠な存在です。

真菌は、免疫低下時(抗がん剤治療時など)に、消化管から血管に移動して増殖する事が知られています。真菌の生育において、消化管内の遊離鉄濃度は充分なのに対して、血中の遊離鉄濃度は、フェリチン、トランスフェリンなどのタンパクに捕捉されるため非常に低くなっています。

そのため、真菌は血中の赤血球、トランスフェリンやフェリチンから鉄を奪取するという取込機構を持っています。

参考:カンジタと鉄代謝

鉄サプリメントの摂取がカンジタ感染の危険を増大するという報告もあります。遊離鉄に結合する働きのあるラクトフェリンをうまく使うのがよいようです。