1.デトックス環境を整えよう

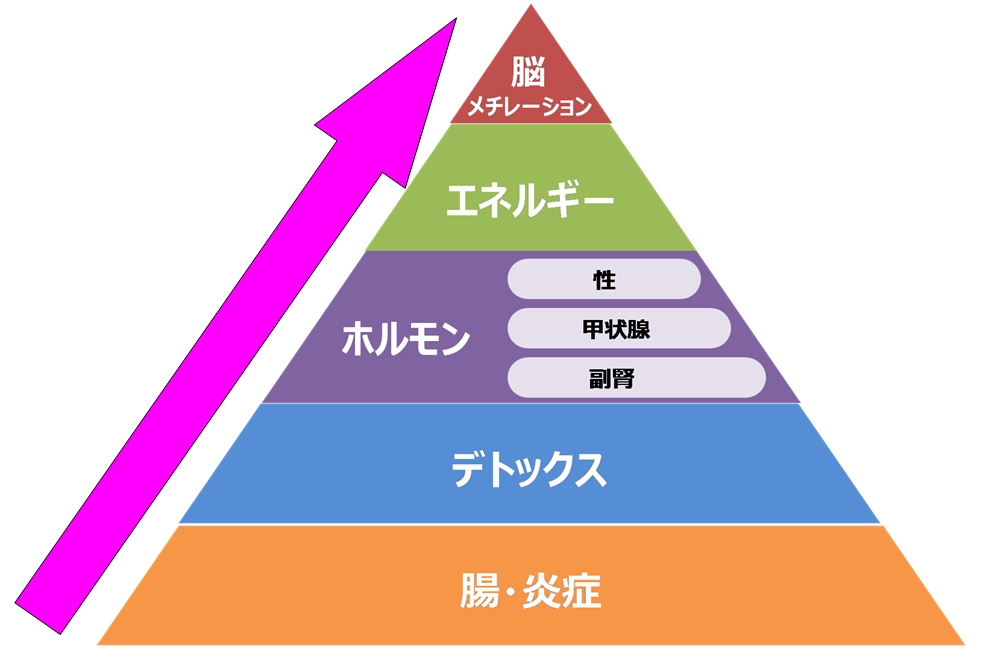

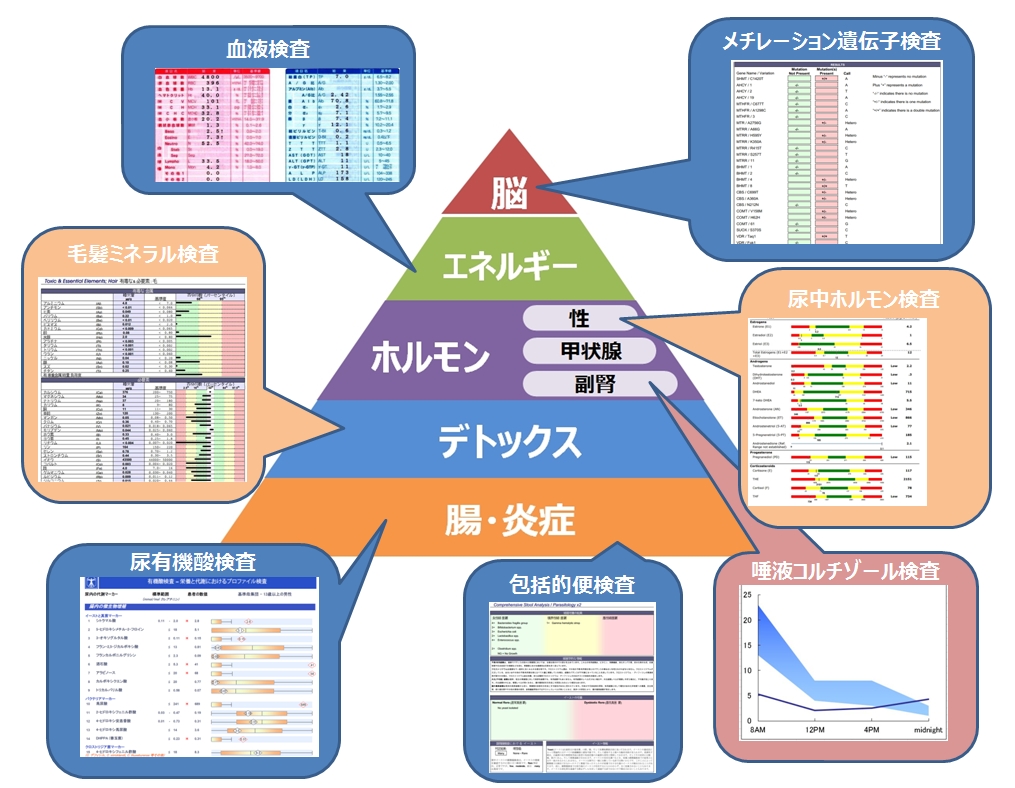

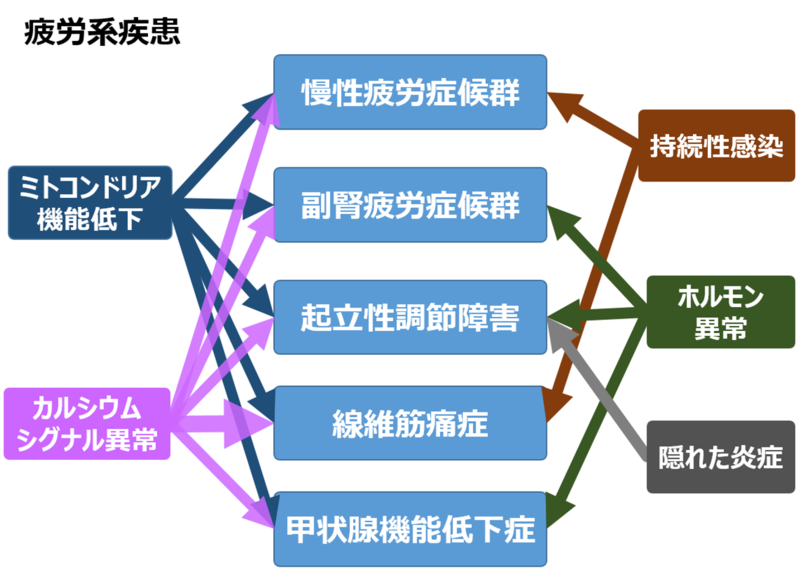

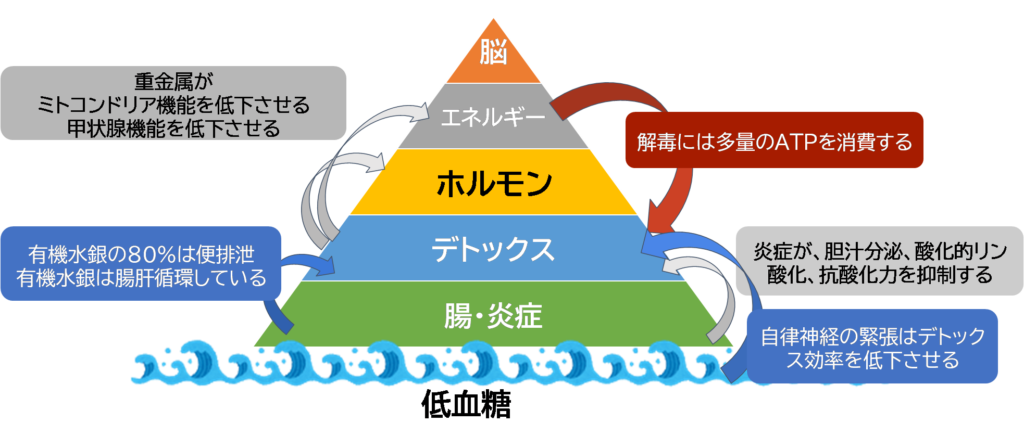

免疫を上げるには、睡眠や食事などのライフスタイル、つまり「環境」を改善することが大切といわれています。デトックスも同じで、どの会社のどんなデトックスサプリメントを使うかよりも、どのようにデトックス環境を整えるかが重要となります。下の図のように、デトックスは様々な要因の影響を受けています。

- 低血糖による自律神経の緊張→デトックス効率の低下

- 炎症→胆汁分泌やミトコンドリア機能の低下、白血球の活動による過剰な活性酸素による抗酸化力の抑制

- 有機水銀の80%は、便排泄

- 解毒にはATPを大量に消費

2.デトックスのターゲット

ここではデトックス(解毒)治療のターゲットについて説明します。

2-1脳に障害を与えるもの

まずデトックスすべきは、脳に蓄積し、障害を引き起こしやすいものです。その筆頭は水銀です。有機水銀は脂溶性であり、脳に直接入り込んで障害を与えます。

・脂溶性である水銀、カビ毒は脳に蓄積しやすい(『アルツハイマー病 真実と終焉』デール・ブレデセン著)

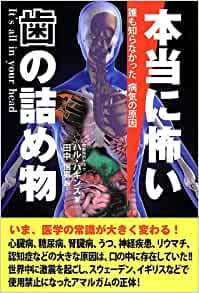

・アマルガムが自閉症、発達障害慢性疲労、繊維筋痛症、化学物質過敏症、精神疾患の原因となる(『Amalgam Illness』 アンドリュー・カトラー著)

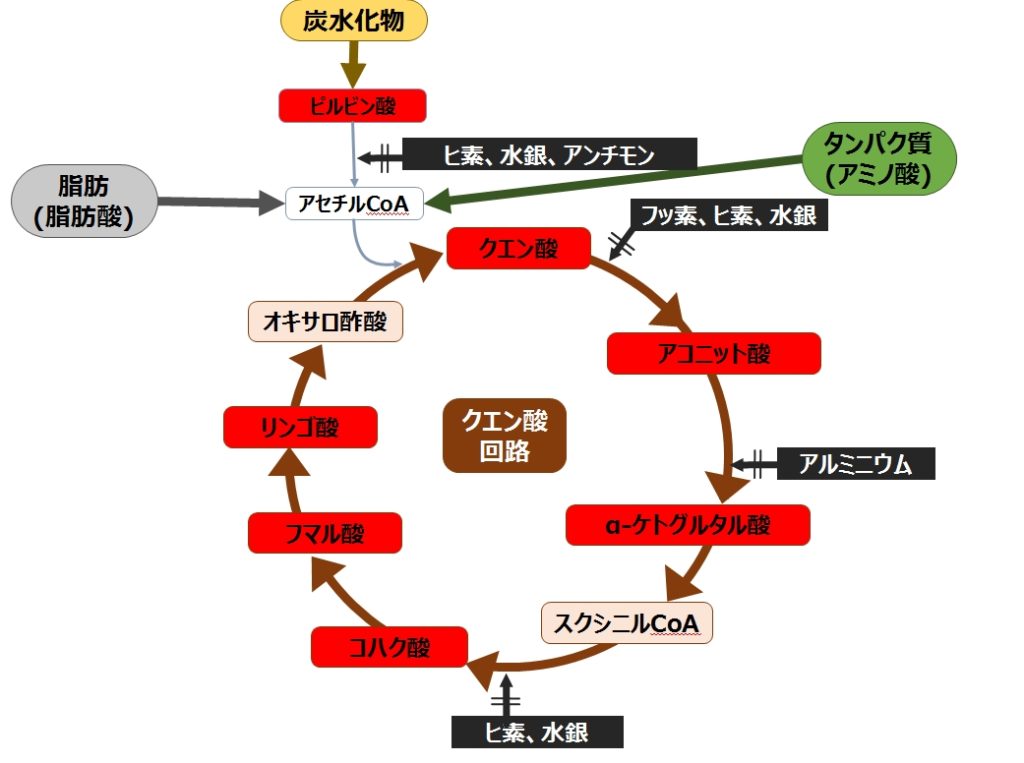

2-2. ミトコンドリアを障害するもの

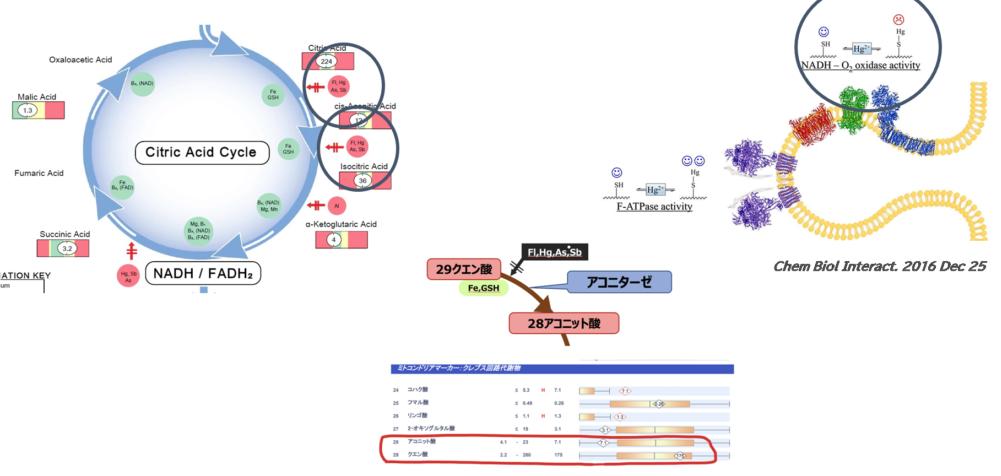

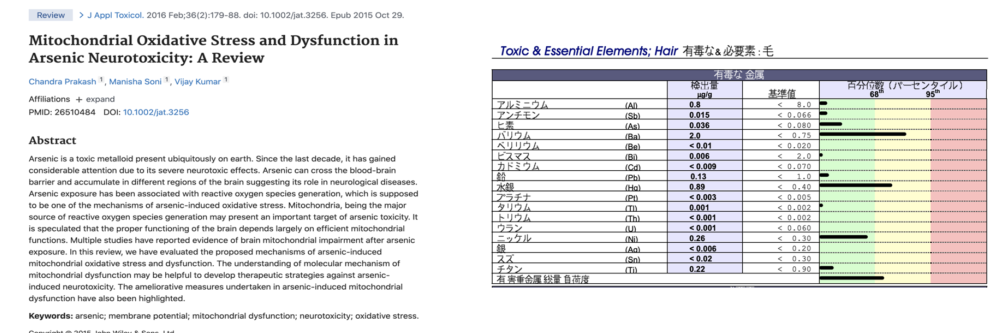

次にデトックスすべきは、ミトコンドリア機能を障害するものです。フッ素、水銀、ヒ素、アンチモン、アルミニウムは、TCAサイクルの働きを止め、ミトコンドリア機能を阻害してしまいます。TCAサイクルだけではなく、右上の図のように電子伝達系にも影響を与えます。特にNADHが関わっている複合体一番の細胞膜にあるSH基とS基の間に水銀が入り込んで、タンパク質の構造を変化させてしまいます。

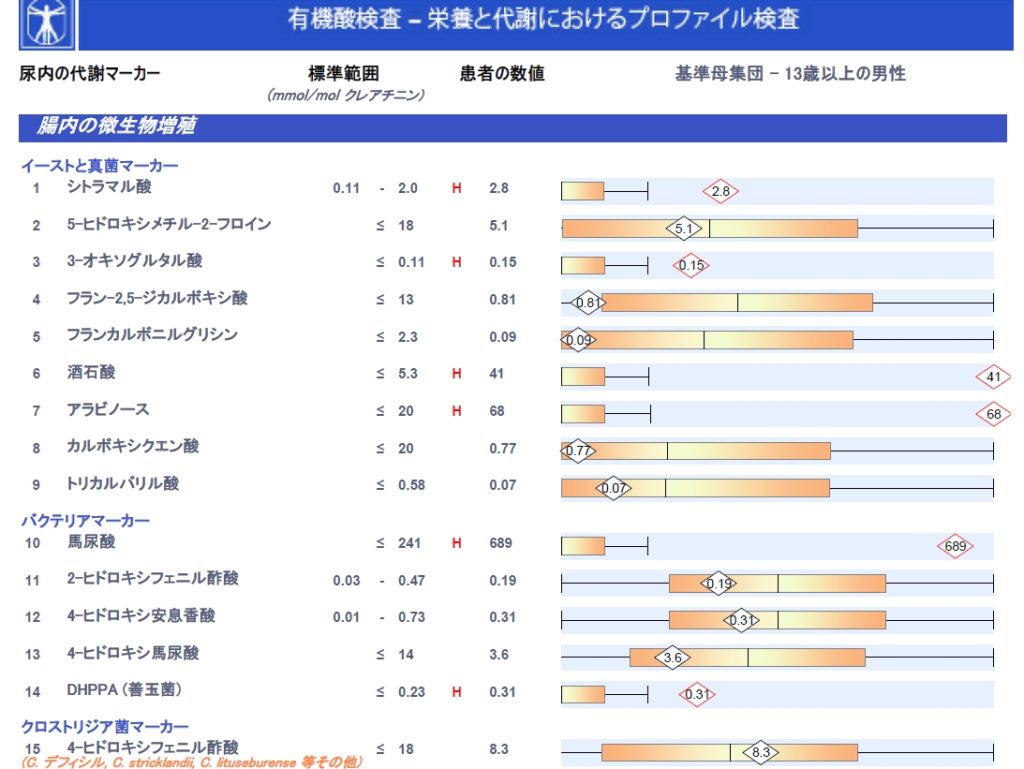

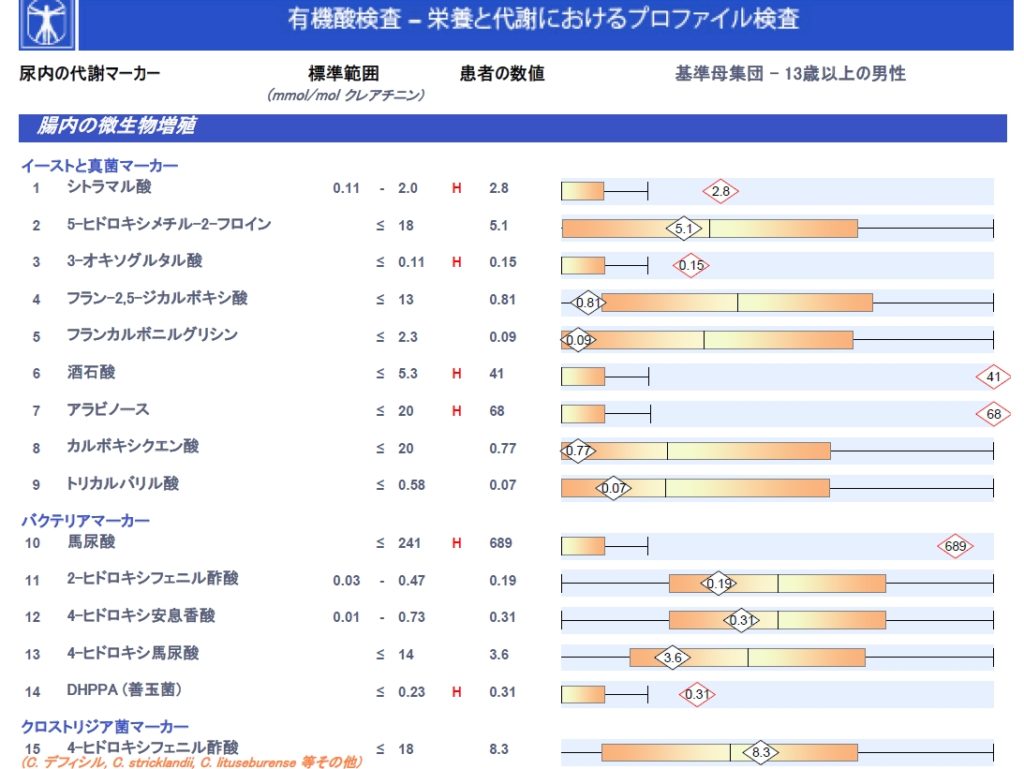

実際にミトコンドリアにどのくらいの影響が出ているかを調べるには、有機酸検査を受けることをお勧めします。29番のクエン酸と28番のアコニット酸を比べてください。クエン酸がアコニット酸に変わるのには、アコニターゼという酵素が必要ですが、このアコニターゼが水銀やヒ素に阻害されてしまいます。アコニット酸よりイソクエン酸が低くなっている場合には、アコニターゼが阻害されていると考えられ、水銀のデトックスが必要だと推測できます。

水銀は硫黄との親和性が非常に高く、硫黄と硫黄の間にあるSS結合の間に水銀が入りこみ、タンパク質の構造全体を狂わせてしまいます。逆にそれを利用して、硫黄を含んだ食事やサプリメントを使って水銀と結合させて解毒することが可能になります。

3. 水銀中毒の症状

3-1. 本当に怖い歯の詰め物

ハル・ハギンス博士の『本当に怖い歯の詰め物』によれば、水銀中毒の症状にはイライラや、うつ、しびれがありますが、一番顕著な症状は疲労感で、これはミトコンドリア機能の低下からきていると考えられます。その原因は他にもあり、尿中のポルフィリン検査をするとヘムの合成過程が水銀によって妨害されるということがわかります。

85.0% 説明のつかない疲労感

73.3% 説明のつかないいらつき

72.0% 長期間のうつ

67.3% 四肢のしびれ

64.5% 夜間頻尿

62.6% 四肢の冷感(温かい日でも)

60.6% 食後の腹部膨満感

58.0% 記憶障害(物事が思い出せない)

55.5% 突然怒りがこみ上げてくる

54.6% 便秘

54.2% 優柔不断

3-2. 水銀が酸欠を引き起こす

ヘモグロビンが合成される過程で、いくつかのポルフィリン経路を経由します。その経路を水銀や鉛、カドミウムが阻害します。水銀が蓄積すると、途中で反応が止まりコプロポルフィリンやプレコプロポルフィリンが増えてしまいます。水銀はヘムの合成を阻害し、貧血を引き起こします。

また、1つの分子につき酸素を4つ結合する分子構造を持つヘモグロビンは、鉄と酸素の親和性よりも鉄と水銀の親和性の方が強いので、一旦そこに水銀がくっつくとなかなか離れません。酸素は肺でくっついて、末梢の臓器で離れることによって循環しますが、ヘモグロビンに水銀がくっついてしまうと使い物にならなくなってしまいます。赤血球の寿命は120日なので、少なくとも120日間は水銀が結合した赤血球ということになります。

実際にこのような状態であってもヘモグロビン自体が少なくなるわけではないので、見た目上は貧血ではなく、むしろ酸素飽和度が低下するために体はもう少し酸素が必要だと判断して造血を行います。その結果、ヘモグロビンの数値が高くなるというのが水銀中毒の人の一般的なデータとなります。このためヘモグロビンの数値より、注目すべきは酸素飽和度となります。ハル・ハギンス博士のデータによると、アマルガム除去をすると酸素飽和度は上昇します。

3-3. ミトコンドリアがヒ素毒性の重要なターゲット

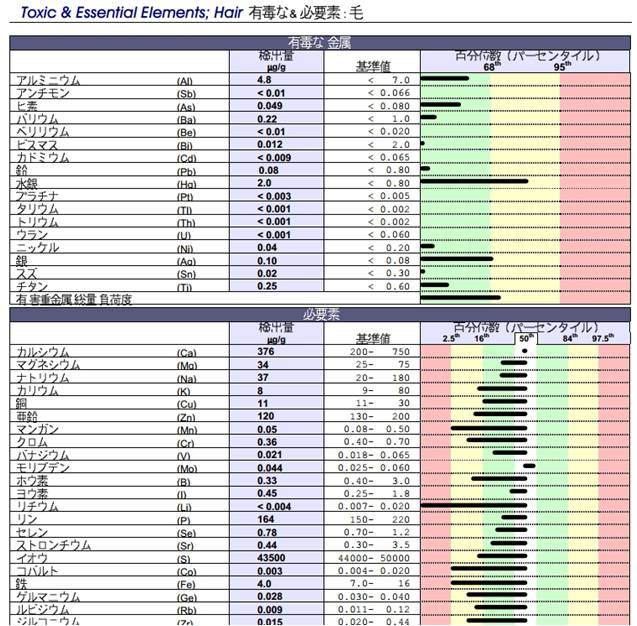

ミトコンドリアがヒ素毒性の重要なターゲットです。ヒ素もメチル水銀と同じく血液脳関門を通過します。ミトコンドリア豊富な臓器である脳は、ミトコンドリア機能に大きく依存していて、ミトコンドリア異常=脳機能低下ということになります。下記は、ミトコンドリア機能がヒ素の暴露によって低下しているという毛髪検査のレビューです。(PMID: 26510484)

4.毛髪検査の有用性

ヒ素や水銀が一緒に多く出る場合は、海産物の摂取量が多いと推測できます。脳に蓄積して障害を起こすものは水銀、ヒ素、カビ毒で、ミトコンドリア機能を障害するものは、水銀と重金属ではヒ素です。揮発性毒物のトックス検査をすると、ミトコンドリアのDNAがどれくらい障害されているかを見ることができます。ミトコンドリアDNAの障害の指標となるのは、チグリルグリシンというTOX検査の一番最後の項目です。もしその数値が上がっていたら、積極的なデトックスをしたほうがいいだろうということになります。

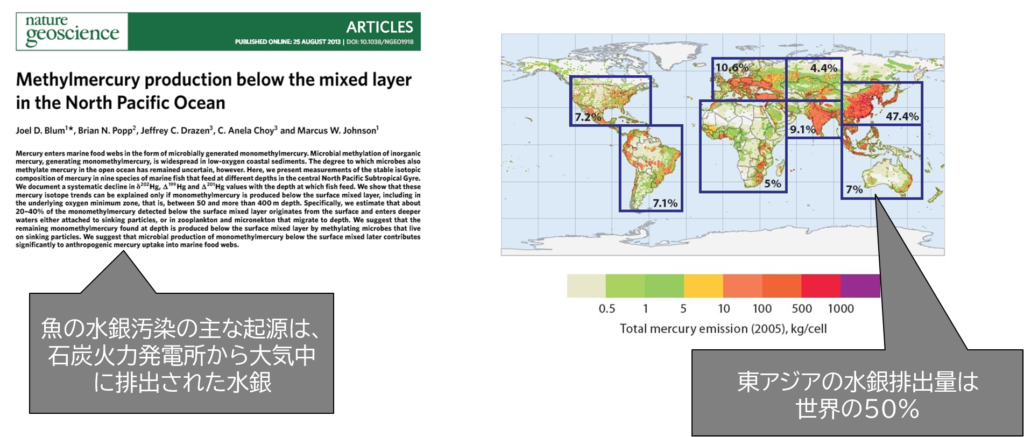

日本人の毛髪水銀濃度は、世界中でも飛び抜けて高いですが、その理由は魚が汚染されているからで、世界の水銀の排出量のうち47.4%が東アジアに集中しています。これは火力発電所が沢山あるためで、魚の水銀汚染の主な起源というのは、石炭火力発電所から大気中に排泄された水銀です。

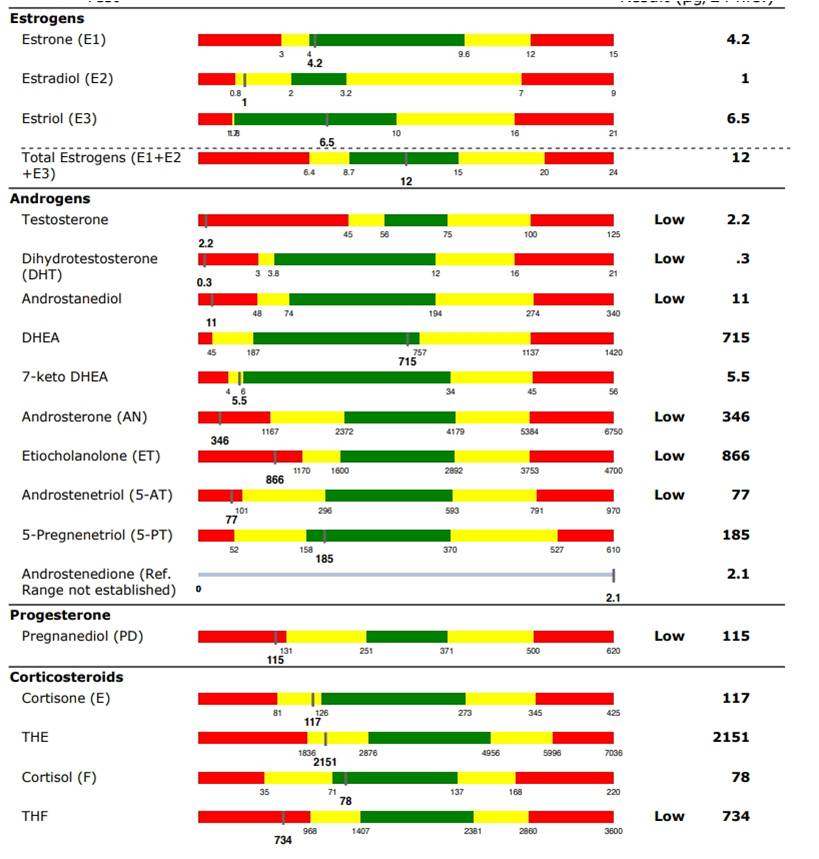

5. 内分泌かく乱物質とホルモンの関係

5-1. 重金属がホルモンをブロックする

次にPMSや乳がんを引き起こす内分泌かく乱物質を取り上げます。内分泌撹乱物質は、一般に環境ホルモンと言われていますが、受容体で結合してホルモンのふりをし、その働きを邪魔して、内分泌の一連の働きを乱す物資のことをいいます。

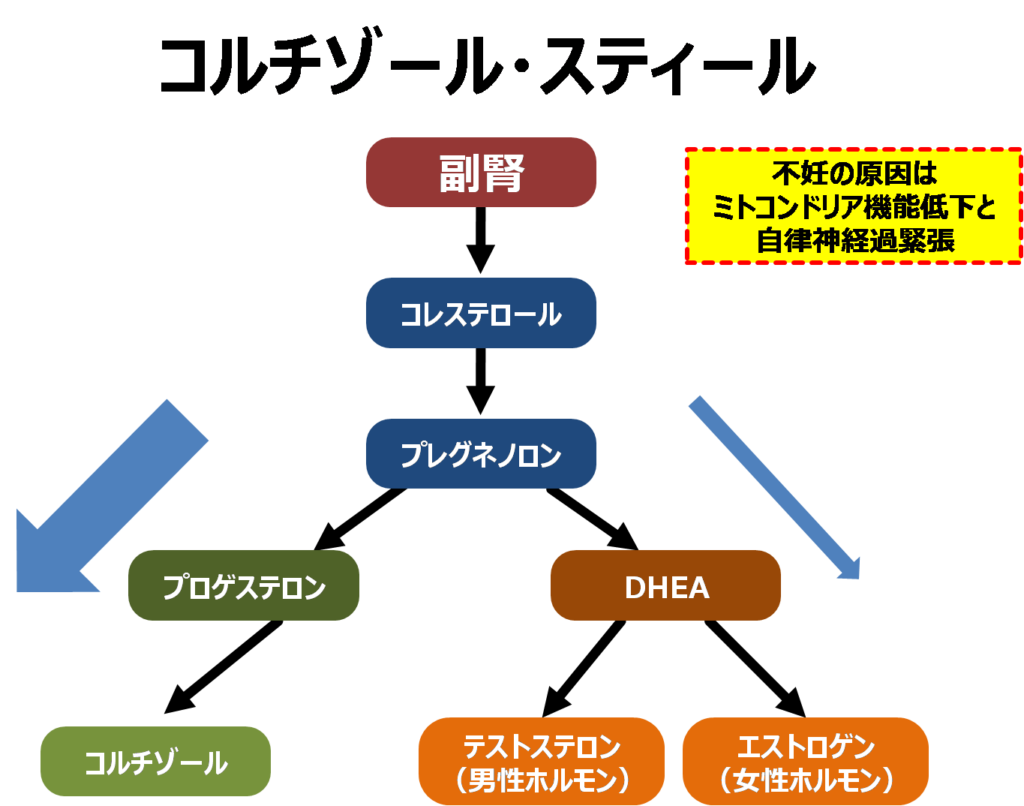

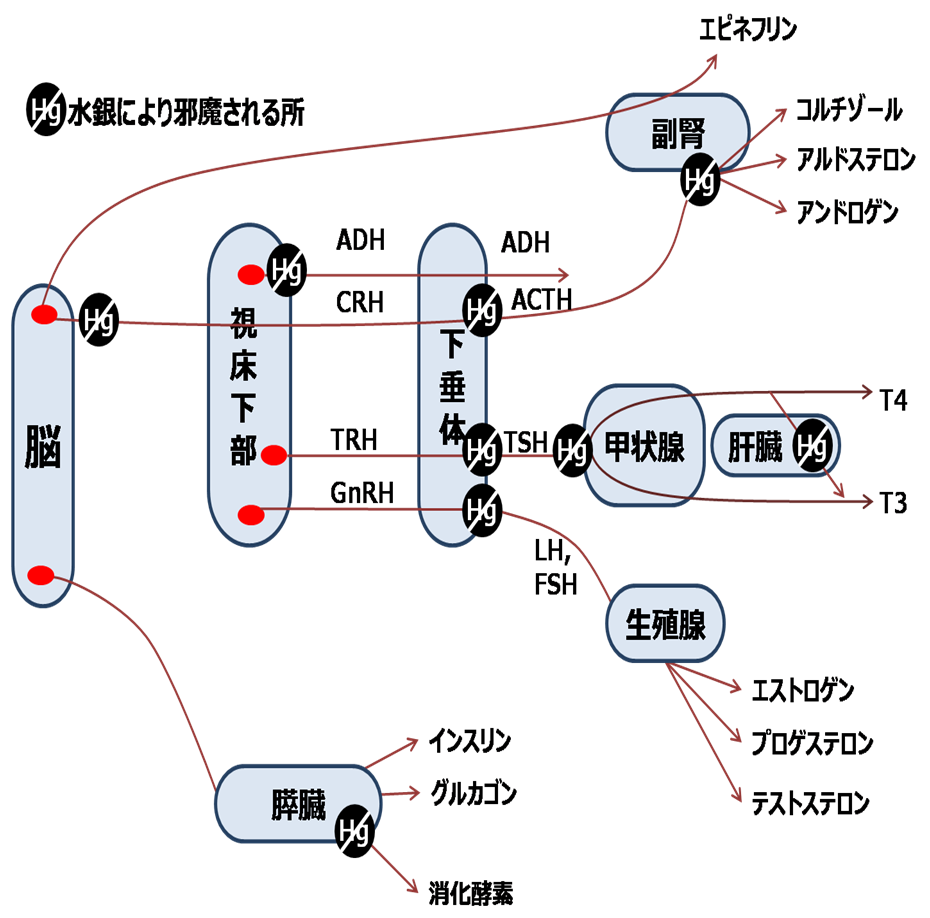

PCBのようにすでに製造中止になったものもありますが、今話題になってるのはビスフェノールAというプラスチックの原料や、ゴミの焼却の時に排出されるダイオキシン、それと水銀、鉛、カドミウムです。水銀の論文によると、甲状腺、副腎、卵巣、精巣機能など様々な内分泌臓器に影響を及ぼします。

アンドリュー・カトラー先生の『Amalgam Illness』によると、甲状腺も副腎も性ホルモンも様々なところの受容体をブロックしたり、ホルモンの分泌を障害したりしますが、甲状腺の場合は、TSHの分泌も、甲状腺の受容体も、そして T 4から T 3への変換も全て阻害してしまいます。つまり甲状腺機能の低下があったら、水銀の害を考えた方がいいということになります。

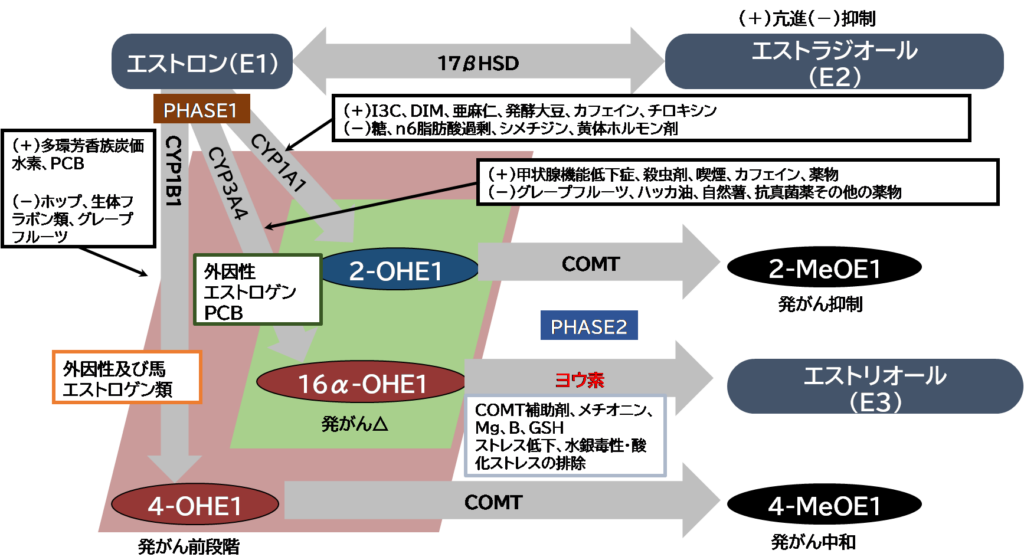

5-2.女性ホルモンのアンバランスと対処法

女性ホルモンには悪玉と善玉と言われるものがありますが、善玉が2-ヒドロキシエストロン(2-OHE1)で、悪玉が16-ヒドロキシエストロン(16a-OHE1)です。

外因性の環境ホルモンや、ホルモン補充療法で使われるホルモンの原料は馬の尿ですが、これはバイオアイデンティカル(人体が作るものと全く同じ化学構造を持つもの)ではないので、人間のホルモンと違い代謝がゆっくりです。女性ホルモンは薬の場合はすぐに代謝されないように作られているので、エストロゲンもプロゲストロンも体内に長く留まります。

ピルを飲むと99%の確率で排卵させない分体内に長く留まるので、発がんリスクも高まります。それに比べて天然のホルモンは、半減期が短いバイオアイデンティカルのため代謝しやすいです。天然のホルモンは効きを良くするために、経口ではなく経皮でゆっくり補充します。

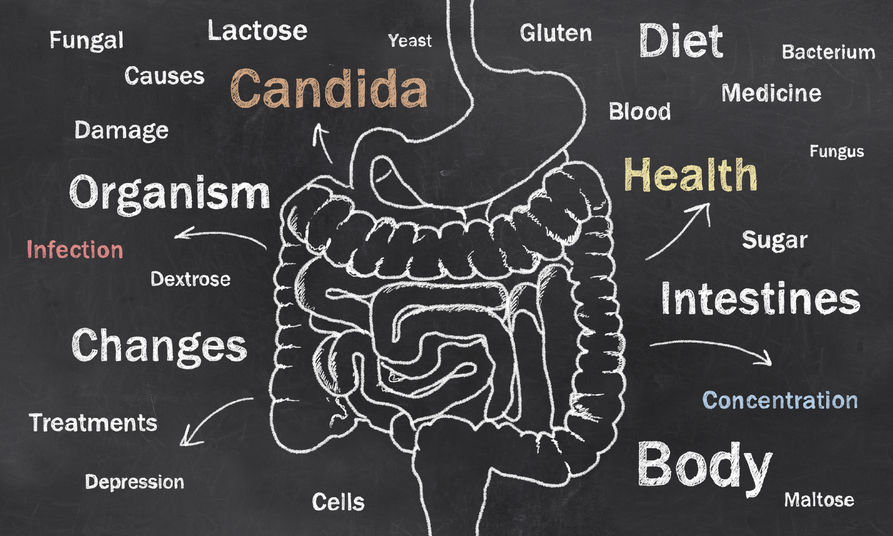

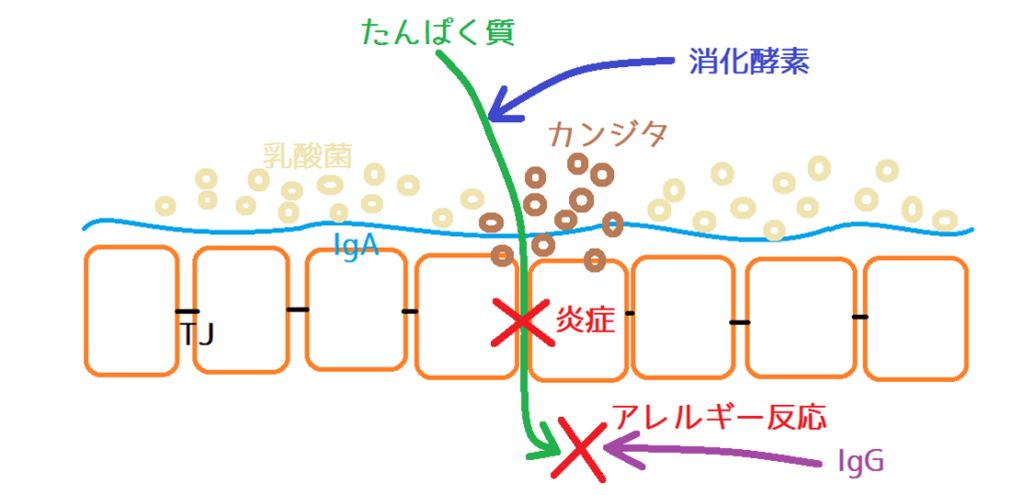

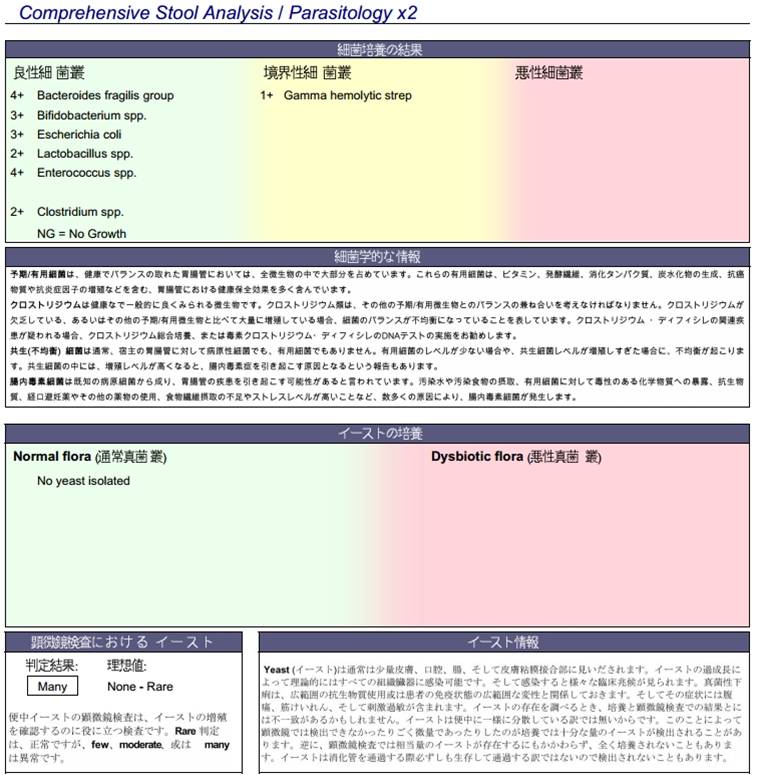

善玉のエストロゲンを増やすためには、DIM、インドール-3-酢酸、亜麻仁油、ブロッコリーを摂ると良いです。腸内環境への影響もあり、水銀は消化酵素のDPP-Ⅳを阻害するため、グルテン・カゼインの分解が悪くなり、カンジダの悪性度を増します。d水銀が蓄積しているとカンジダが増殖形態になりやすいので、私はカンジダを除菌した後は、ほぼ全員の人に水銀のデトックスを勧めています。

6.水銀の種類

6-1.金属水銀・有機水銀・無機水銀

水銀の種類には、金属水銀・有機水銀・無機水銀の3つがあります。金属水銀はアマルガムの他に、アフリカなどの採掘所では金属水銀の塊を使って金をろ過することに使われています。これらの金属水銀は蒸発して蒸気水銀になるため、採掘所で働く子供が水銀中毒になる問題を抱えています。

このように金属水銀は簡単な刺激によって蒸発します。蒸気水銀になると吸入して肺から入り、脳で酸化して蓄積し、脳から出られなくなってしまいます。水銀の中で害になるのは、この蒸発する金属水銀と、有機水銀です。メチル水銀はシステインと結合すると腸管から吸収され、 血液脳関門を通過して脳に届きます。

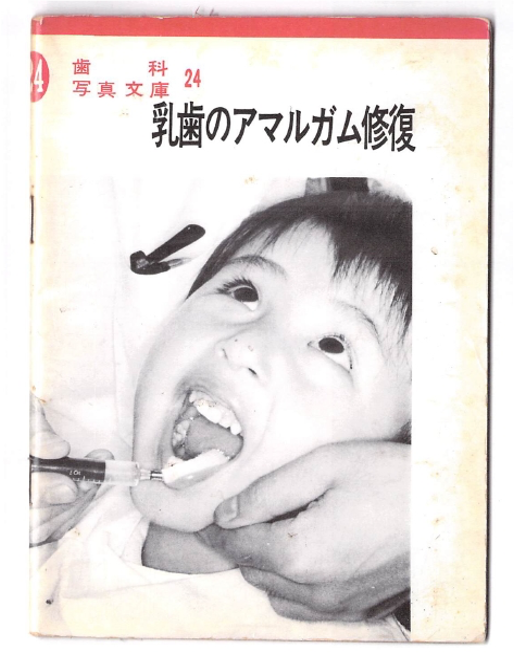

6-2. 歯の詰め物アマルガム

アマルガムは水銀を多く含む歯科材料です。加工が容易で丈夫なので、20世紀を中心に歯の詰め物として使われてきました。殺菌作用が強く長持ちするため、水銀の害を除けば歯科材料としては最適です。『乳歯のアマルガム修復』という50年くらい前の本によると、当時は乳幼児にも積極的にアマルガムが使われていました。

今は保険適用外ですが、2016年までは日本政府公認の歯科材料として使われていました。とても便利なため、いまだに自費診療で使用している歯科医師もいます。日本人の場合は、水銀の源の大半は、魚か歯ではないかと言われています。この二つの暴露源がないかをチェックし、もしあればそれを避けることが大切になります。

6-3. 水銀は体のどこにたまる?

アマルガムは無機水銀で有機水銀ではないため、BBB(血液脳関門)を通過せず、脂肪にも移行しないので安全であるというのがアメリカの歯科学会の主張ですが、実際には無機水銀は口腔内や腸内でメチル化するので、BBBを通過します。

アマルガムは蒸発して肺から吸入し、目や脳、神経、肺、そして血中で酸化したものが口の中から胃腸を通過後にメチル化して胎盤、内分泌、細胞膜にも届きます。

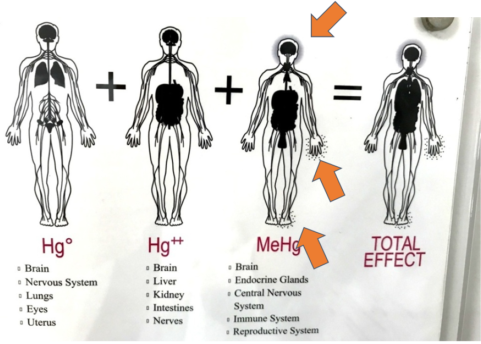

上記はハル・ハギンス先生に頂いたポスターで、どの水銀が体のどこに影響してるかという図です。左から金属水銀、イオン化している無機水銀、メチル水銀ですが、この金属水銀とか無機水銀に比べて、メチル水銀の人は頭がぼやっとしていて、ブレインフォグを起こしてます。手と足に痺れがあることからみても、BBBを通過してCentral nervous system(中枢神経系)、免疫系、生殖器系にも影響を及ぼしていることがわかります。

水銀蒸気は血液脳関門を通過し、無機水銀は通過しないので安全と言われていますが、メチル化して全てのバリアを通過し、胎盤を通過するので、母親が水銀に暴露していると子供の毛髪にも水銀が検出されます。そして内分泌かく乱も引き起こすので、どれだけ排泄できているかということがすごく大事になってきます。

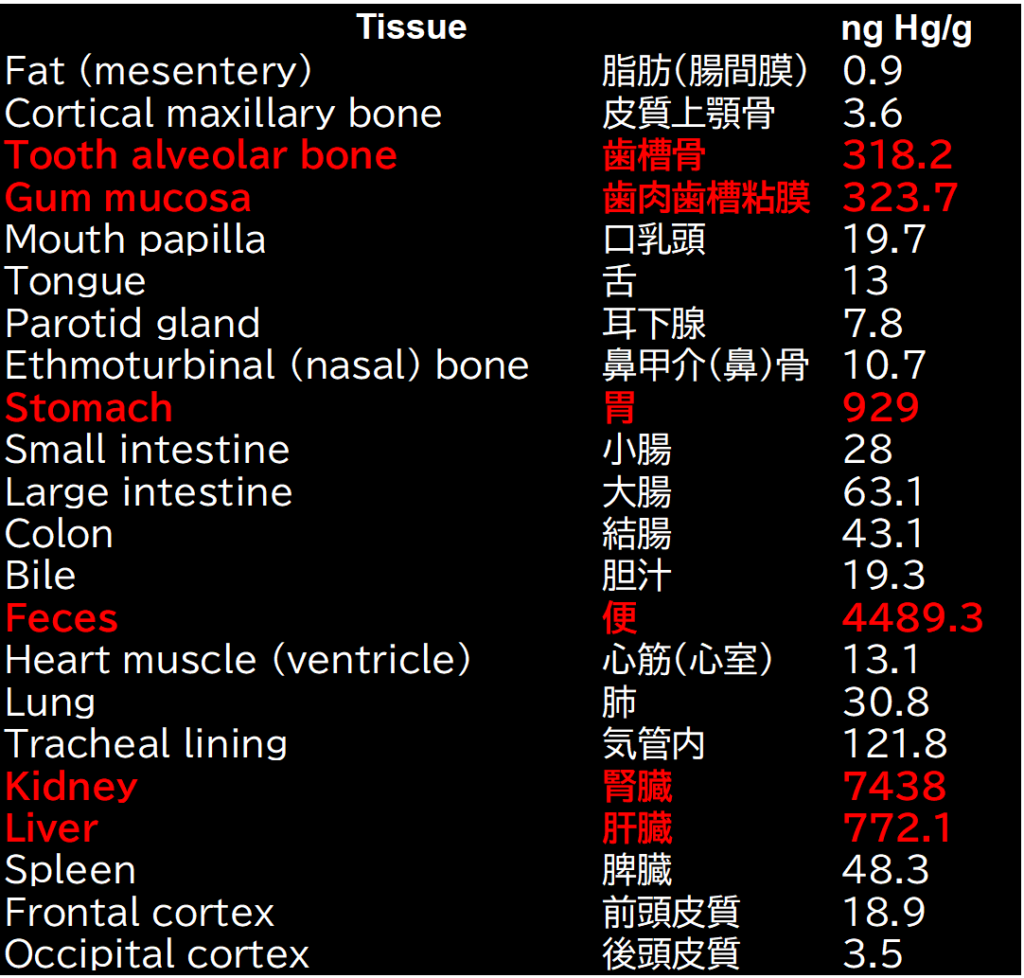

これは歯にアマルガムがある人の体内の水銀分布図です。Tooth alveolar bone(歯槽骨)と、Gum mucosa(歯肉歯槽粘膜)の水銀濃度が高いのは当然ですが、胃の濃度が非常に高いことから、水銀が体内にも影響を与えていることが分かります。そして便中の濃度や、腎臓と肝臓という排泄機関の濃度も高いです。胃腸の濃度が高いことから、腸内細菌に影響を及ぼしていることも想像できます。

6-4.水銀は便から出すのが基本

アマルガムや魚の水銀はもともとメチル水銀です。メチル水銀というのは、システインという必須アミノ酸と結合すると、メチオニンと同じく腸管から100%吸収されます。メチル水銀はデトックスで胆汁排泄されますが、胆汁から排出されたメチル水銀はメチオニンと間違えられて再度吸収されるので腸管循環を繰り返してしまいます。つまりデトックスは腸管循環を少なくして、便中にいかにメチル水銀を排出させるかということがポイントになります。

ハル・ハギンス先生のセミナーでは、アマルガムが開発されてから ALS(筋萎縮性側索硬化症)の発症率が異常に上昇しているというデータや、1832年にアマルガムがフランスで発明されてからしばらくして白血病の発症率も増えてきたというお話しがありました。Multiple sclerosis(多発性硬化症)の発症率は、特に毒性が高いアマルガムが発明された1976年以降に、急に発症率が上がっているという話もありました。水銀は骨髄の中に入り込みやすいため、骨髄の免疫を壊して自己免疫疾患や白血病が発症しやすくなるのだろうとのことでした。

7. 溜まっているものを知る方法

7-1.毛髪水銀レベル測定の根拠

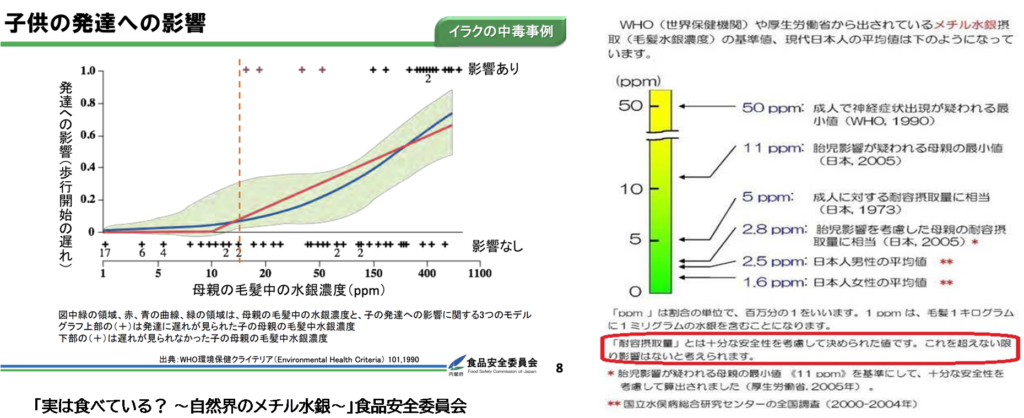

体内に何がどのくらい溜まっているのかを、どのように調べるかということをお話しします。そもそも毛髪で水銀レベルを見るというのは、恐らくイラクで1971年に起こった水銀中毒事故のデータをベースにしていると思います。

メチル水銀を使用している農薬を使って栽培した小麦で作ったパンを食べて、6,500人が水銀中毒になり、500名が死亡するという衝撃的な事故がありました。妊婦も多く罹患し、当時の血液中と毛髪中のデータが多く残っています。血中の水銀レベルは半減期が短く、暴露して3日もすると測定感度以下になってしまいますが、毛髪中の水銀のレベルは、血中レベルの250倍あります。

上記は内閣府の食品安全委員会の資料ですが、例のイラクの事故を分析すると、母親の毛髪中の水銀モードが上がれば上がるほど、子供への発達の影響があるということがわかります。母親の毛髪中の水銀モードが10〜20ppmを超えると胎児に影響があったため、それをもとに国立水俣病の胎児に影響を与える母親の最小値が11ppmとみなされました。このイラクの暴露事故から計算して、耐容摂取量、つまりこれを超えない限り影響はないと考えられる摂取量を5ppmに設定しました。

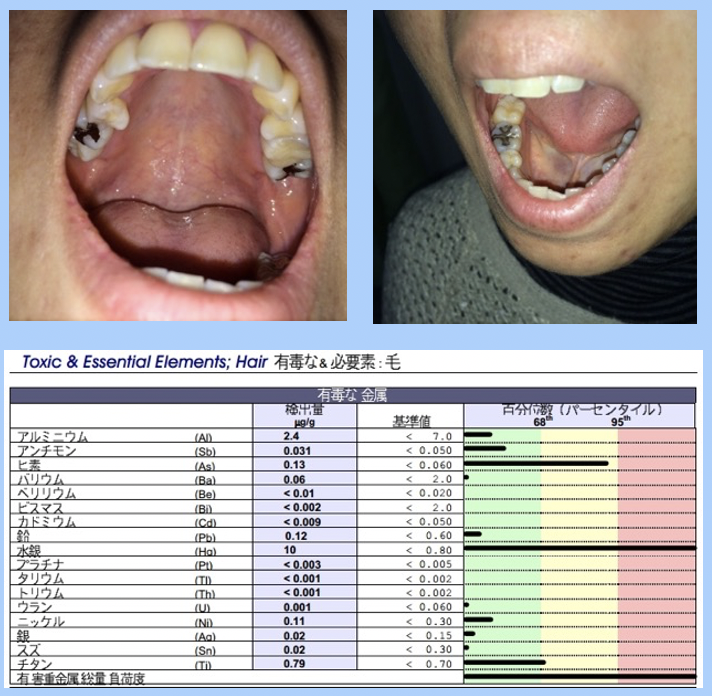

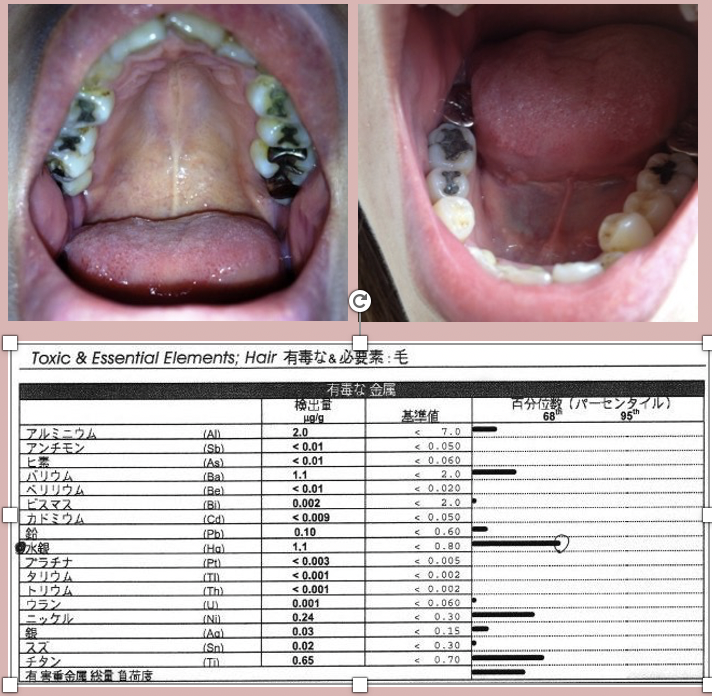

7-2.水銀の暴露量と排泄力を比較する

副腎疲労と思われる45才女性の毛髪検査をしたところ、1.1 ppmしか水銀が検出されませんでした。厚労省の設定した耐容摂取量5ppmの1/5だから問題はないだろうと考えがちですが、実際には歯の中に9本のアマルガムがあったので、水銀の暴露量は非常に多いと言えます。

水銀にこれだけ暴露しているのにかかわらず、毛髪から1.1ppmしか出ないということは、水銀の排泄の障害があると考えられます。水俣病のように大量の暴露をしたら、さすがに毛髪に出るとは思いますが、中には排出できない人がいるということが問題なのです。

34歳女性 慢性疲労

焦燥感、肩の張り、冷汗、動悸

45歳女性 副腎疲労

慢性疲労が続いている

上記左側の34歳の慢性疲労の人は、アマルガムが歯の中にあって水銀が10ppm出ているので、明らかに水銀中毒です。ただ逆の見方をすれば、この人は水銀の排泄能力が保たれているということです。毛髪中の水銀濃度というのは、有機水銀メチル水銀の排泄能力とイコールだと考えていいと思います。実際、この方はアマルガムを除去だけで元気になりました。それに対して右側の45歳の方は、アマルガムが何本も入っているにもかかわらず、水銀濃度が1.1ppmしかありません。排泄能力が低下しているため、アマルガムを除去しただけでは疲れが取れませんでした。

宮澤医院の150人の副腎疲労の患者さんを、アンドラー・カトラー博士が開発したカウンティングルールに基づいて調べたところ、56%の人はミネラルの輸送障害がありました。副腎疲労の人は水銀を排泄する力が弱いため、ミトコンドリア機能が低下していることが多いです。残り半分の人は水銀レベルがとても高く、水銀の害が全くないと思われる人は1%しかいませんでした。調べてみると皆さんことごとく水銀だったので、疲労感が強い人は水銀レベルを見た方がいいだろうと私は思います。

7-3.自閉症と水銀

自閉症の子供に関しては、水銀のレベルは低ければ低いほど重症です。なぜならば毛髪検査というのは蓄積量ではなくて排泄量をみるものだからです。母親の歯にアマルガムがあったり、高レベルの水銀の暴露歴があるにも関わらず、自閉症の子供からは毛髪中の水銀が出ていませんでした。

子供の場合は母親の暴露歴も聞いてください。メチル水銀は胎盤を通過します。水銀をターゲットに話していますが、そもそもデトックスのために何か特別な治療をやらなければいけないのかというと、必ずしもそういうことではありません。

8 水銀排泄力には個人差がある

人間はもともと水銀を排泄する力があります。水銀の生物学的半減期、つまり体の中にある水銀が半分になるまでの期間は、50〜60日です。そのため正常な排泄する力を持っている人なら、魚を食べなければ150日あれば水銀は体から排泄されます。

100日以上かかる人はとても代謝が遅いので、暴露量が微量でも体内に溜まってしまいます。そのような人は、デトックス体質になるかデトックス治療をしないと水銀の有害性が出てくる可能性があります。そこを見極めるために検査します。

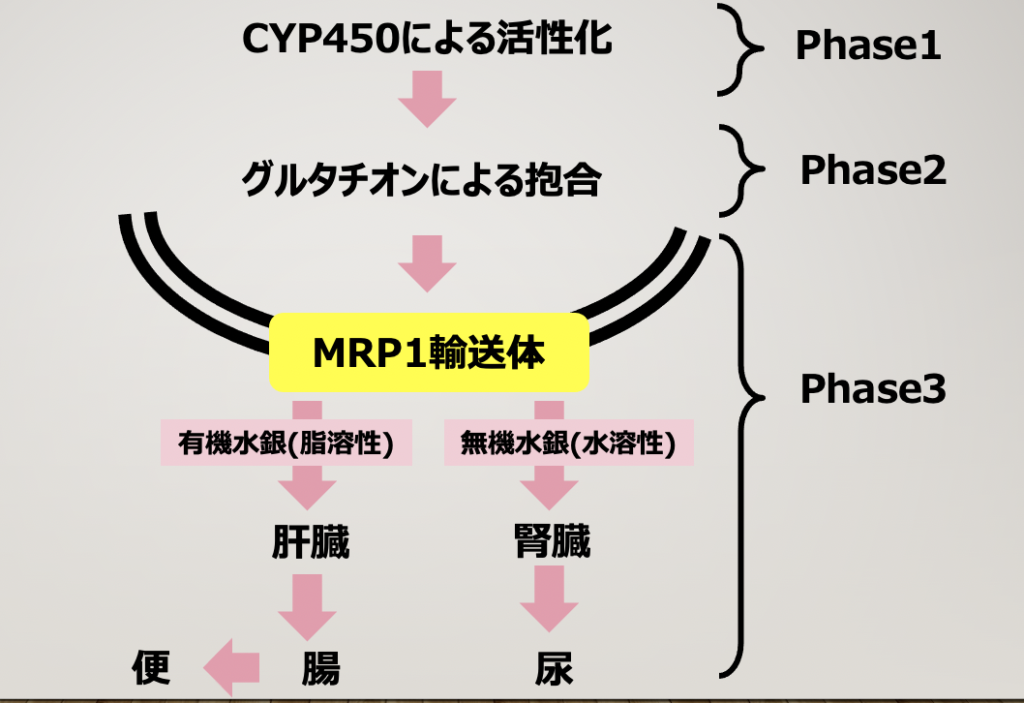

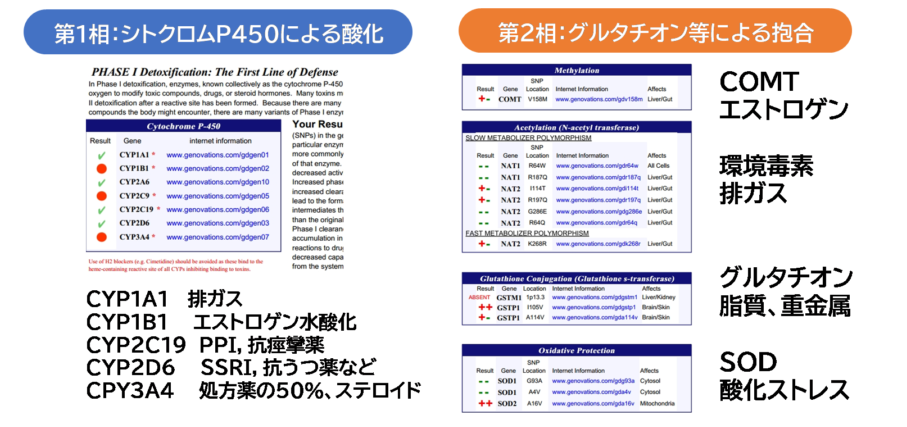

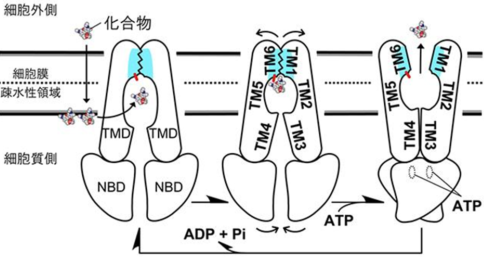

9. 解毒の仕組み

解毒の方法の話をする前に、人の解毒の仕組みを解説します。人の解毒は3段階になっています。Phase1・2・3となっていて、Phase1は「活性化」、Phase2は「抱合」、Phase3は「輸送」です。Phase2の「抱合」は、グルタチオン・グルクロン酸・硫酸などと抱き合わせることによって、細胞の外に出る準備をし、MRP1輸送体という受容体を通って細胞の中から外に出て行きます。

その先のPhase3の「輸送」ですが、輸送をする時に無機水銀は水溶性なので腎臓を通って尿へ、そして有機水銀の場合は、脂溶性のため肝臓を通って胆汁から便へ排泄されることになります。

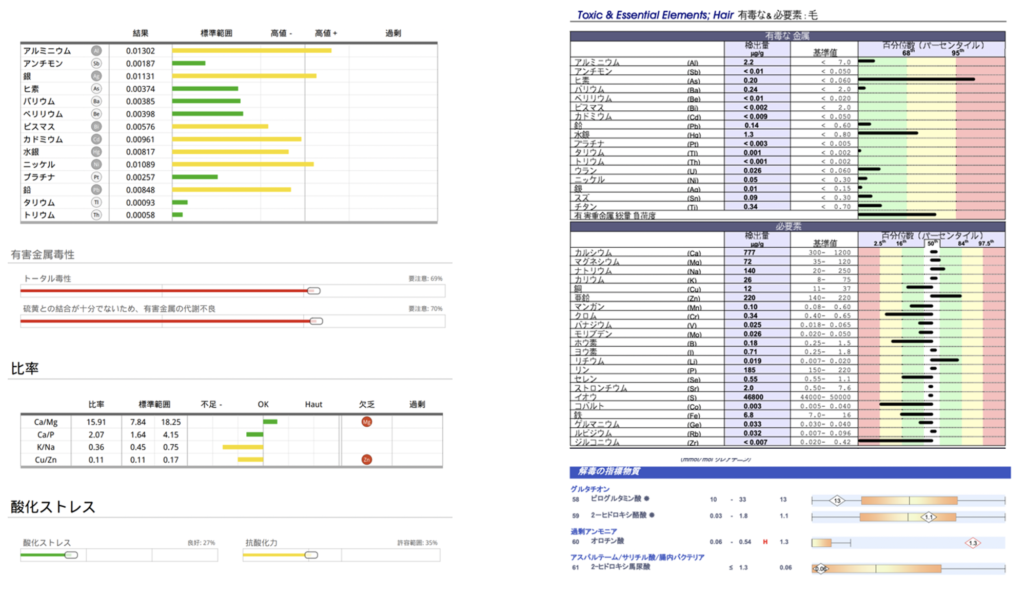

10. 蓄積量と排泄力をみる検査

何がどれぐらい溜まっていて、どれぐらいの排泄能力があるかを見ることが大切です。溜まっている量を見るのはオリゴスキャン、排泄能力を見るのは毛髪検査や尿検査が良いでしょう。

腎臓からの排泄量は尿検査で直接分かりますが、胆汁からの便排泄の量というのは、直接見にくいのでメチル水銀を排泄している毛髪検査で代用します。毛髪はシステインを含んでいるため、メチル水銀がシステインと結合して肝臓の胆汁排泄を代表する代わりになるのが毛髪検査と言われています。

つまりオリゴスキャンでは蓄積量と対処法。そして毛髪ミネラル検査では排泄量と「カウンティングルール」で主に把握することができます。水銀が元々体内にないのか、それとも排泄できずに低いのか、それを見分けるのが「カウンティングルール」です。水銀レベルからではなく、ミネラルのバランスから判断します。

ミネラルバランスが左の表のようではなく、真ん中や右側のように、左側や右側に偏りすぎてる場合、ミネラルの輸送障害が考えられます。ミネラルの輸送障害があるということは、水銀が溜まっているということを示唆します。

このカウンティングルールは、アンドリュー・カトラー先生の著書に詳しく掲載されています。ただ、他のアメリカの代替療法のセミナーでも、このカウンティングルールを使っていて、毛髪検査だけで水銀の蓄積量を完全に推定するのは不確定なので、オリゴスキャンで俯瞰するのが有力な方法ではないかと考えています。

実際に治療をすると、このミネラルバランスが戻ってくる人が多いので、治療経過としても使えます。先ほどの48歳の慢性疲労の女性のように、ミネラルのバランスが崩れている場合、水銀をある程度出すと症状も良くなりミネラルバランスが改善します。

11.どこまでデトックスを続けるか

水銀レベルを0にすることはできないので、どこまでデトックスを続けるかについては、ミネラルのバランスを取り戻すまでを治療期間にして、その後は自然デトックス、例えばサウナや運動に切り替えるようにしてもらっています。できればオリゴスキャンをしてご自分の毛髪検査と比べてみてください。排泄障害がない場合、排泄量と蓄積量は反比例していることが多いです。

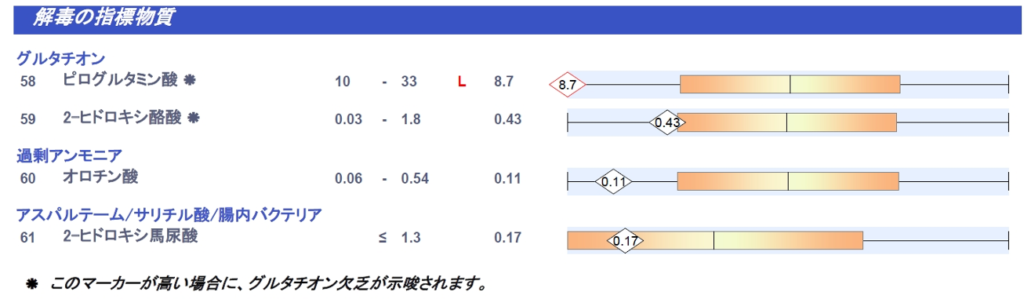

この人の場合はミネラルの輸送障害がないので、例えばヒ素が多く出ている場合、ヒ素の溜まりは少ないといえます。オリゴスキャンの良いところは、Phase2とPhase3が働いているかを見る指標にもなってくれることです。酸化ストレスがあるかどうかは、Phase2がうまく働いているかどうかを見る指標となります。Phase2のセンターピンは細胞内グルタチオン濃度です。

細胞内のグルタチオン濃度を保つためには、抗酸化力がとても重要です。有機酸検査のグルタチオン濃度がきちんと働いているかどうかをみるためには58番(ピログルタミン酸)、59番(2-ヒドロキシ酪酸)に注目します。水銀は硫黄と結合することによって、体外に排出されやすくなるので、オリゴスキャンで硫黄との結合性をみてPhase3の輸送の評価もできます。

グルタチオン濃度を知るには有機酸検査

グルタチオンの指標物質の58番ピログルタミン酸は、グルタチオンの欠乏で上昇します。59番の2-ヒドロキシ酪酸は、このメチレーション回路が働いてグルタチオンが出来る時に副産物としてできるので、これが上昇していたら解毒回路が働いているということが分かります。つまり解毒で体内が忙しい時には、59番が上昇するということです。

この2つの上昇でグルタチオン不足だと急いでグルタチオンを補充するのではなく、まずは原因追及をして、なぜグルタチオンが足りないのか、なぜ解毒で忙しくなっているのかを突き止めることが大切です。そうしないといくらサプリがあっても足りなくなります。特に炎症があると、グルタチオンは全部使われてしまいます。Phase1から3は、オリゴスキャン、毛髪ミネラル検査、血液検査などをみて把握してください。自分のどこが詰まっているのかを解明して、そこをターゲットにアプローチしていくのが正しいデトックス法です。

12.デトックスの実際

12-1. 人の本来の解毒の方法を知る

どうやって解毒していくかというと。本来の人間の解毒システムを知って、それを強化してあげる方法がベストだと思います。最初に暴露源を除去することです。毛髪検査をして特にヒ素・カドミウムが高い人は、水と米を変えましょう。カビ毒がある人は、空気清浄機を買いましょう。もしかしたら引っ越しした方が良いかもしれません。マグロをサンマにしましょう。アマルガムを除去しましょう。

胎児に影響を及ぼさない母体中の毛髪水銀濃度は11ppmですが、そこから計算するとどれぐらい水銀を摂取しても大丈夫かという耐容週間摂取量は、2μg/kg/週になります。普通に魚の摂取をしていると週に2μg/kgを優に超えてしまいます。食品安全委員会は、マグロの代わりにサンマを食べるとこれを超えずに済むと提唱しています。恐らくマグロをサンマに変えるのは意味のあることだと思います。

食物連鎖の上にある魚ほど、水銀が沢山溜まっています。Phase1は、シトクロムP450による酸化のことで、つまり活性化のことをいいます。酸化して活性化させて安定化している脂肪の中の毒物を出す準備をすることです。Phase2がグルタチオンによる抱合ですが、まず最初に準備することは、暴露物をなくすことなので、マグロをサンマに変えたり、アマルガムを外すことになります。

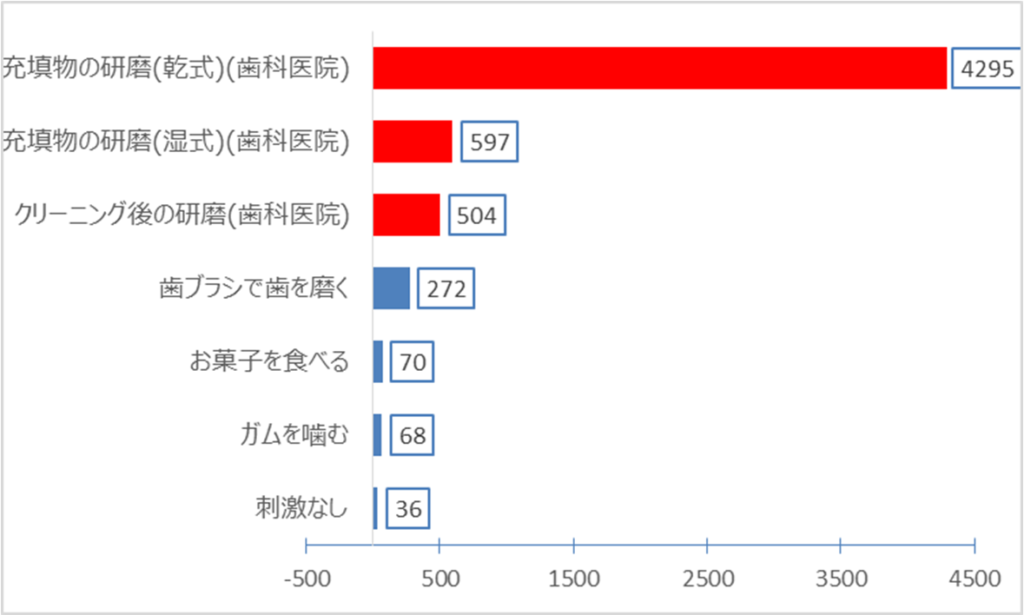

12-2.アマルガムは安全に除去する

アマルガムは危険なので外した方がいいですが、防御しないで外すと、脱力、頭痛、めまい、耳鳴りなどの症状が出ることがあります。特に水銀を排泄する力がない人、カウンティングルールでミネラルの輸送障害がある人は、アマルガムを外す時は気をつけたほうが良いです。なぜならアマルガムを削ると大量の水銀が一気に蒸発するため、急性水銀中毒になるからです。刺激なしの時の100倍の水銀の蒸気が脳に行ってしまうため、特にアマルガムが大きい場合はきちんと防御をして除去してくれる歯科医院に相談をしましょう。

Bio-Probe Newsletter, Vol 9(1):5-6, Jan.1993.

13.キレーション療法

キレーションは「蟹のはさみ」という意味で、多くのクリニックで取り入られている治療法です。金属イオンをはさみこんで結合して、有害物質を体外に排出しやすくします。キレートミネラルというサプリメントが体内に入り込みやすいのは、ミネラルではなくアミノ酸の扱いになるからです。アミノ酸と一緒になると、体の中に入るのも、出すのも容易になります。だからミネラルはキレートとして入れたり出したりするのです。キレートによく使われる薬がEDTAです。

EDTAのサプリメントは、経口摂取しても腸管からの吸収が悪いため、点滴で取り込むのが一番です。その代わりEDTAを飲めば、腸管の金属は除去することができます。慢性の副鼻腔炎の患者に使用している経鼻スプレーにはEDTAが入っていますが、これは金属を除去するのと、バイオフィルムを除去するという働きがあるからです。

経口摂取では体内には吸収されないので鼻腔や腸管啌のデトックスに使い、体内に入れたい場合は点滴をします。カドミウムやアルミニウムはよくデトックスできますが、水銀は吸着できません。水銀をターゲットとして出すためにはSH基を持った薬剤やサプリメントを使います。DMSAはSH基は2つ付いていて、5年ぐらい前までi herbでも買えたましたが、日本では輸入できなくなりました。現在DMSAは薬剤扱いです。

日本で購入できるチオラは鉛中毒の薬で、SH基が1つです。これでも結構水銀も鉛も出ますが、SH基が2つあるDMSAだけを使う先生もいます。どちらにしても重要なのは血中濃度を保つことで、血中濃度が下がると水銀をキャッチしても途中で離してしまうので、体内の他の場所に再分布してしまいます。血中濃度をうまく保てるように、私の場合はチオラを使うなら3時間おきに5回、1日5回摂ってもらうようにしています。私の医院では行っていませんが、カトラー先生は、5時間おきに睡眠中も子供を起こしてチオラを摂取させるプログラムを行なっています。それほど血中濃度を保つことが大切なんです。

こういった薬を組み合わせて、挟み込んでくっつけて外に出す治療をキレーション治療と言いますが、この治療の問題点は、Phase3にしかアプローチできないことです。倦怠感があって、風邪をひきやすく、アマルガムを歯に詰めていた男性にEDTAとDMSAの点滴版を入れたら、水銀が沢山出て、頭が冴えるようになりました。このように細胞の外に水銀を出せる人の場合は良くなります。私の場合マグロを食べているせいか、毛髪中の水銀濃度がものすごく高いです。ミネラル輸送障害はなかったので、点滴治療で良くなりました。

33歳の歯科医師の男性で、疲れやすく、痺れや痒みがある方にはやはり歯にアマルガムがあったのですが、食物アレルギーがあってデトックスしてもあまり上手くいきませんでした。ミネラル輸送障害があって、細胞の中から外に出す力がないためPhase3のキレーション治療だけ行ってもうまくいかなかったと考えられます。毛髪検査や尿検査でうまく排泄できている人は、必要に応じてキレーション治療を行えば良くなると思いますが、暴露量と排泄量が一致していない人は 、Phase1・2・3の評価をして、この機能を上げてあげるほうが良いだろうということです。

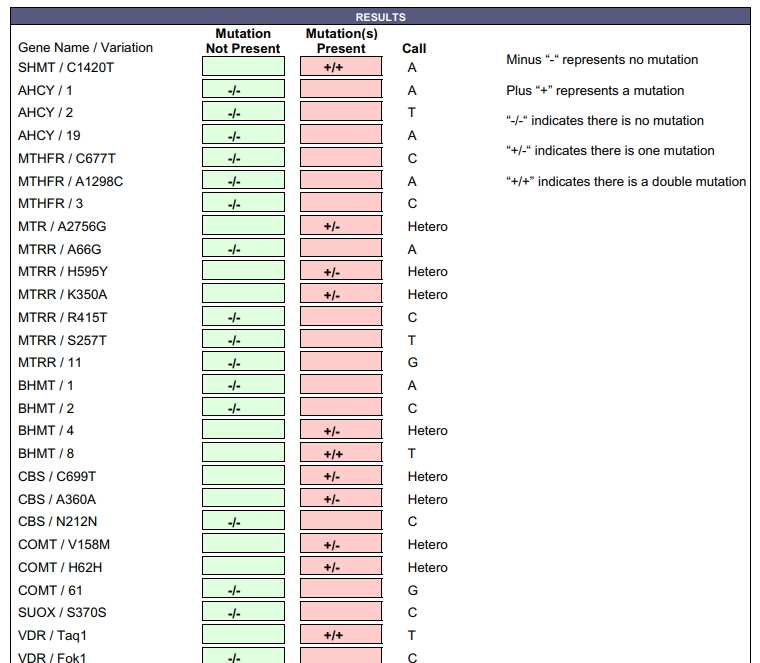

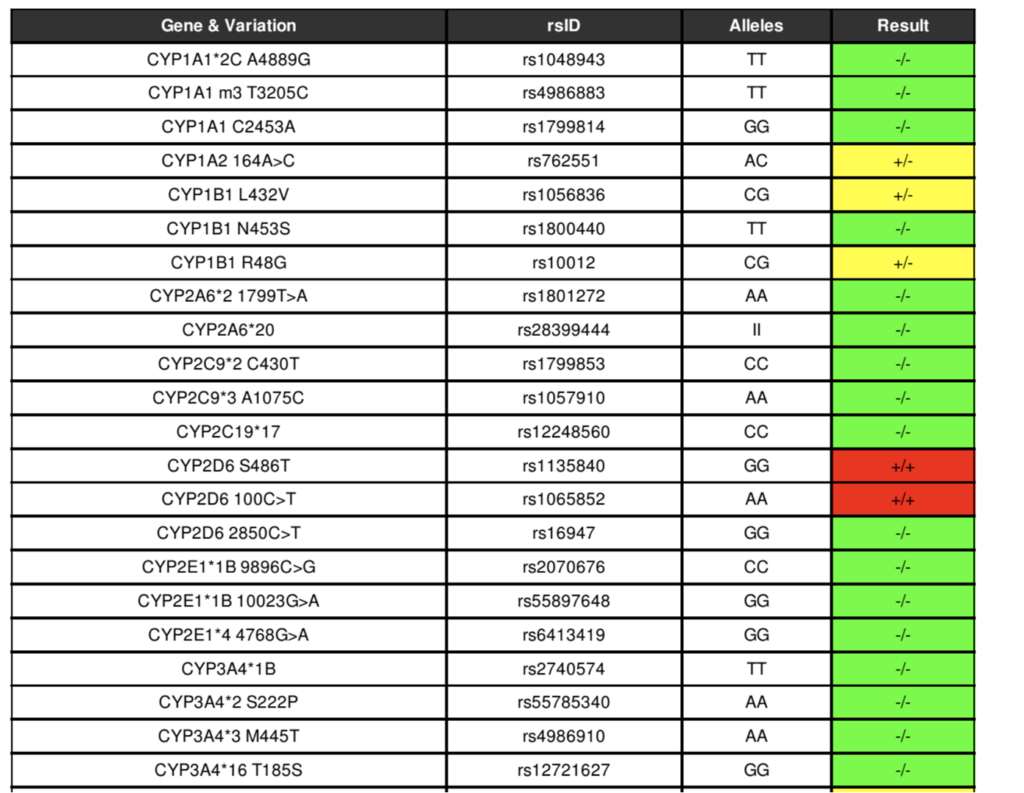

13. 解毒のフェーズ1.活性化

上記は私の遺伝子検査の結果ですが、物事を活性化する酵素というのは半分遺伝子によって決まります。私の場合はCYP2D6が++になっているので、ここは少し弱いところです。CYP1A2も+/−になっていますが、これはカフェインの解毒に関係しています。もし遺伝子検査をすぐにやりたいという方は、ジェネシスと検索してみてください。

確か15,000円くらいだったと思いますけども、唾液の採取で検査できます。結果が分かるのに1ヶ月近くかかりますが、非常に結果が分かりやすいです。私の場合は飲酒量が多い、ワインはやや好き、喫煙量は標準と出ています。

この飲酒量の有無は、アセトアルデヒド脱水素酵素から推測しているようです。カフェインの消費量は少ない傾向になっていますが、それは僕の場合はCYP1、CYPA2があまりよくないからだと思います。つまりこの第一相のシトクロムP450対策は何かと言うと、事前に検査をして自分の排泄しづらいものは食べない、入れないということになります。CYPA1Aが排ガス、CYP2D6がSSRIとか抗うつになるので、僕はこの薬は飲まないようにしようという話です。

14. 解毒のフェーズ2.抱合

14.1 グルタチオン濃度が重要

該当するもの暴露を避けるという意味では、第2相も同じです。エストロゲンの代謝はCOMTです。このCOMTの補酵素がビタミンB6です。COMTがある人はエストロゲンの暴露を避けると良いと思います。また、グルタチオンは「抱合」といって、毒物と抱き合わせますが、そのための酵素がグルタチオンSトランスフェラーゼ(GST)です。ここにSNP(スニップ:一塩基多型)があったら解毒しづらいということです。

同じようにグルタチオンは活性酸素があると働かないので、 SODスーパーオキサイドディスムターゼという酸化ストレスを中和してくれるところにSNPがあるかどうかを見ると良いと思います。

上記、ジェノバ社のデトックスプロファイルは値段が高いのであまりお勧めしませんが、一生に一度と思って検査しておいても良いかもしれません。何が溜まりやすいか分かるので、該当するものを下げられます。Phase1を処置したら、次はPhase2(抱合)です。Phase2のポイントは、グルタチオンです。

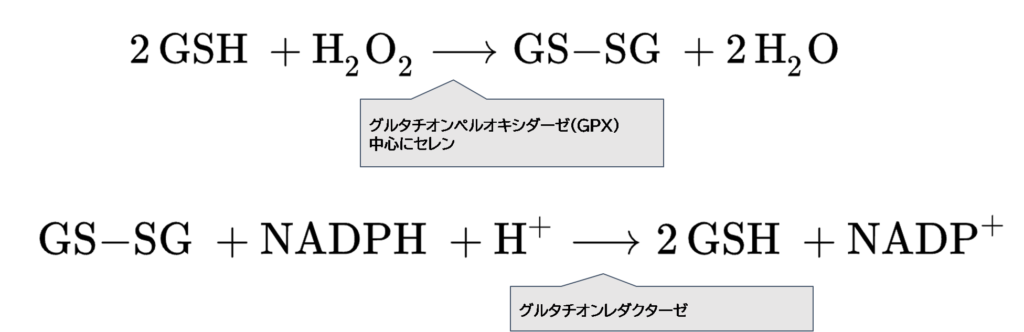

グルタチオンというのは、アミノ酸(グルタミン酸、システイン、グリシン)からなるトリペプチドで、抗酸化と抱合の二つの役割をしています。どちらの役割が高いかと言うと抗酸化です。細胞内濃度が極めて高く、細胞内の酸化還元環境を維持しているトップはグルタチオンです。グルタチオン濃度をいかに保つかということが、全てと言ってもいいと思います。

細胞中の還元型と酸化型グルタチオンの比率が、細胞毒性の評価の指標です。還元型と酸化型グルタチオンが混在していますが、98%以上が還元型として存在しているので、このバランスが狂っているとまずいということです。酸化されてもすぐにナイアシンによって還元されます。Phase2のセンターピンは細胞内グルタチオン濃度を適切に保つことです。センターピンというのはボーリングの一番前のピンのことで、そこを倒せば全部残りの9本も倒れます。

グルタチオンが活性酸素H2O2を組み合わせると、酸化されて水ができます。上記の下の式が酸化型グルタチオンですが、これはナイアシンによってまた元のグルタチオンに戻してくれます。この抗酸化の働きをするためには、グルタチオンペルオキシダーゼという反応を触媒するものが必要で、ペルオキシダーゼの活性中心が有名なセレンです。

さっきのオリゴスキャンにPhase2の抗酸化力とありましたが、抗酸化力が何故ミネラルの測定で分かるかというと、グルタチオンペルオキシダーゼの活性中心のセレンを測定しているからです。セレン、マンガン、亜鉛などが、高酸化酵素の活性化中心としてとても必要なのです。そう言った意味で、ミネラルは抗酸化力の維持に関わっています。

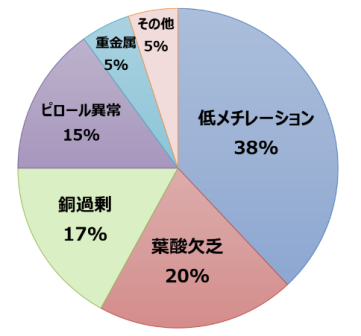

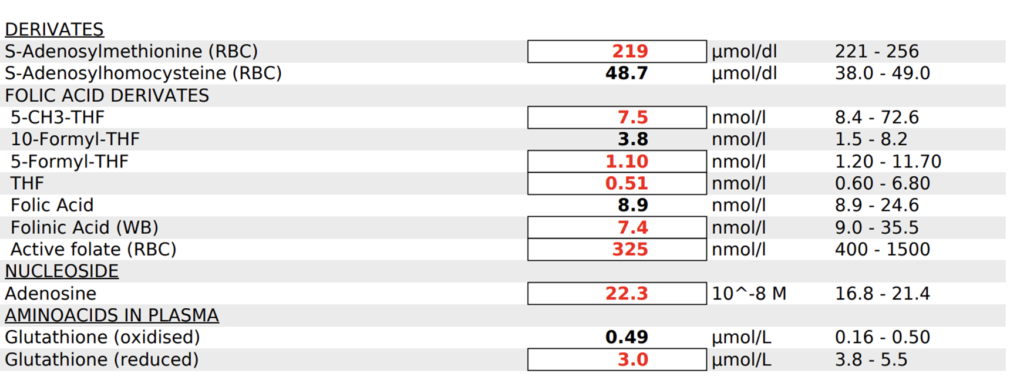

細胞内グルタチオン濃度を測定するのは難しいので、血漿中のグルタチオン濃度を調べようというのがこのメチレーション検査です。メチレーション回路がうまく回ると、体内で適切にグルタチオンが産生されます。このメチレーション検査では、グルタチオンの中でも酸化型と還元型のグルタチオン濃度を測ることができます。

上記はHDRI社のメチレーション検査です。この方の場合、酸化型(oxisidised)グルタチオンは基準範囲内ですが、還元型(reduced)グルタチオン濃度がちょっと低めなので、抗酸化能力が少し低くなっていて、恐らくメチレーション回路がうまく回ってないからだろうというのが分かります。グルタチオン以外にもグルクロン酸抱合や硫酸抱合などがあり、グルクロン酸はOHが沢山あるため水溶性だということが分かります。

抱合というのは水溶性にして外に出させるようにすることです。ビリルビン、ステロイドホルモンなど一部の薬は、グルクロン酸抱合でPhase2を引き起こします。このグルクロン酸抱合を起こすUDPグルクロノシルトランスフェラーゼ(UGT)を活性化するのが、ブロッコリースプラウトです。スルフォラファンを摂取したら、ビリルビンやモルヒネを活性化して解毒が進むので、スルフォラファンを摂取したら自閉症のお子さんの症状が改善したというデータがあります。

グルタチオンを増やす方法は、サプリで増やす、メチレーション回路を回すのどちらかですね。また、体内のグルタチオン濃度を保つためには、炎症を取ること、抗酸化サプリを摂ることが重要です。ビタミンCを沢山摂ることで、抗酸化をビタミン C に任せ、グルタチオンを温存することができます。

14.2 ApoE4とアルツハイマー

5年前にハル・ハギンス先生を訪ねた時に聞いたのですが、実は先生がコロラドに行った理由は、コロラド州は比較的医療に関して寛容だからだそうです。6年前にすでにコロラド州とニューヨーク州では医療大麻が解禁されていました。

医療大麻は、小児のてんかんに限って使用が認められたのですが、アマルガムを除去したり、水銀をデトックスするというのは、異端の医療で他で禁止されていて、先生も歯科免許を一回剥奪されたことがあるそうです。そのため一時期はサン・ディエゴに住んで、オフィスはメキシコにおいて、話を聞くのはサンディエゴで、治療はアメリカでなくメキシコでやってたりしたそうです。今はさすがにもう大丈夫だと思いますが、栄養療法の最先端のことをやっている人は、迫害されたりすることはよくあります。

先生によると、アマルガムを取って良くなる人とそうじゃない人の違いは、アポリポ蛋白E のアイソザイムの違いだろうとおっしゃっていました。ApoE4が1つもない人に比べて、ApoE4が1つある人っていうのは、炎症促進してアルツハイマーになりやすいです。

ApoE4がひとつもない人に比べて、ApoE4がひとつだとアルツハイマーの発症率が30%、ApoE4が2つ以上だと50%以上になります。このApoE対策も抗酸化です。グルタチオンを摂るのに先駆けて、ビタミンCやビタミンEを摂ることによって、ApoE4を持っていても発症のリスクを抑えられるので、これは十分調べる価値がある検査だと思いますね。このような人は、脳の抗酸化であるフェルガードとか、リポゾームのビタミンCを摂ることをお勧めします。

抗酸化はデトックス治療の一部です。phase2の細胞内グルタチオン濃度を上げるからですね。細胞内グルタチオン濃度上げる方法をまとめると、まず暴露量を減らすこと。DMSAなどは細胞外液の水溶性分画にしか作用しないのでまず炎症を止めること、抗酸化治療をすること、そしてメチレーション回路を回すことです。自閉症の治療をするアメリカのDAN!という組織が、このプロトコールを推奨していました。

15.解毒のPhase3、輸送

15-1.MRPタンパク

最後は輸送です。Phase3は Phase 2に先駆けてやっておくことです。便秘をしないこと、そして腸管循環を抑制するために水溶性食物繊維を摂ること、キレーションもこのPhase3に入ります。細胞の中から外に出すためのMRP 蛋白を活性化してあげること、あとはメタロチオネインというカドミウムをくっつける蛋白を作るのもPhase3の要素の一つになります。

MRP タンパク質というのは細胞の外から中に変な化合物が入ってきた場合にガバッと口を開けて、また排出させる蛋白のことです。 Multi-drug resistance; MDR蛋白、つまり薬が入ってきてそれを出させるタンパクで、抗がん剤が効かないのはこのMRPたんぱく質が原因なので、現在ものすごく研究されています。デトックスの場合は、MRPたんぱく質を活性化させなければいけないのですが、抗癌剤を効かせるためにはこの MRPタンパク質を阻害しなければならないので、その阻害剤というのが研究されているわけです。

デトックス目的の場合は、このMRPタンパク質を活性化させたほうがいいんですけども、そもそもデトックスをすると疲れる理由は、ATPを消費するからです。ファスティングのメリットは、消化に使うATPを全部デトックスに回せるからです。デトックスすると次の日尿が濃いのは、MRP蛋白質がきちんと働けるからですよね。メチル水銀の排泄経路は90%は胆汁排泄で腸から出ますから、便秘をしないことです。

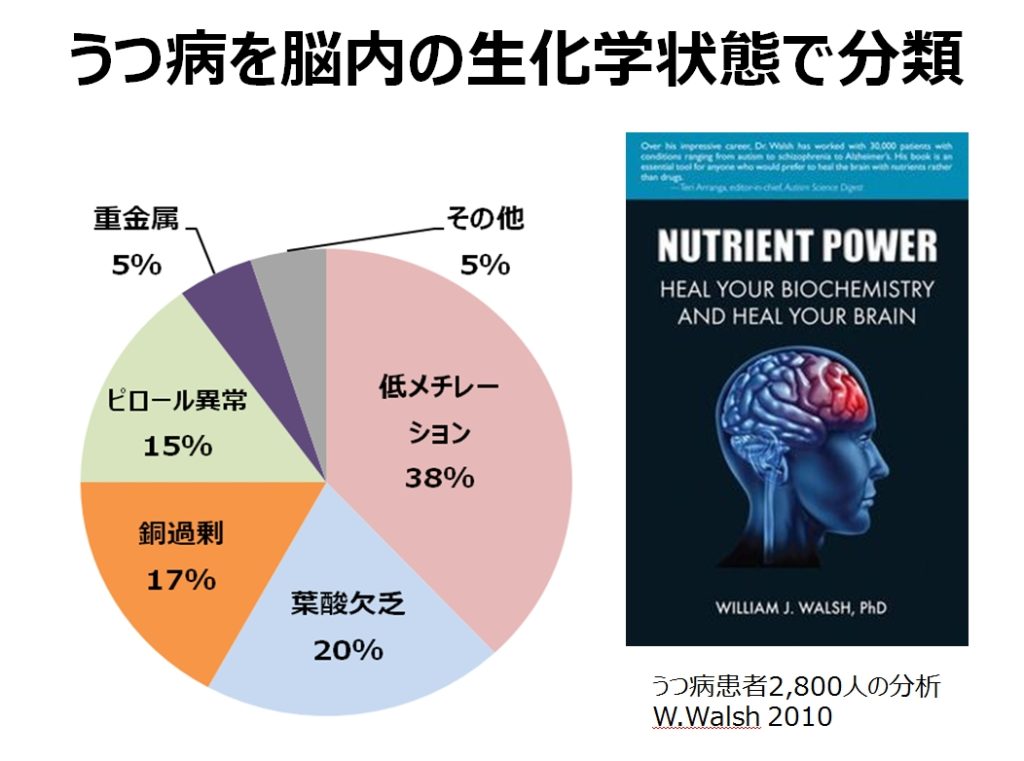

最後になりますが、メタロチオネインとは、重金属(特に銅、カドミウム、水銀)を結合するタンパク質のことで、これは亜鉛を摂ることで生成されます。だからウィリアム・ウオルシュは、このメタロチオネインをプロモーションする治療を推奨していて、それはアミノ酸と亜鉛を摂ることです。

15-2.亜鉛の血中濃度を上げるためには

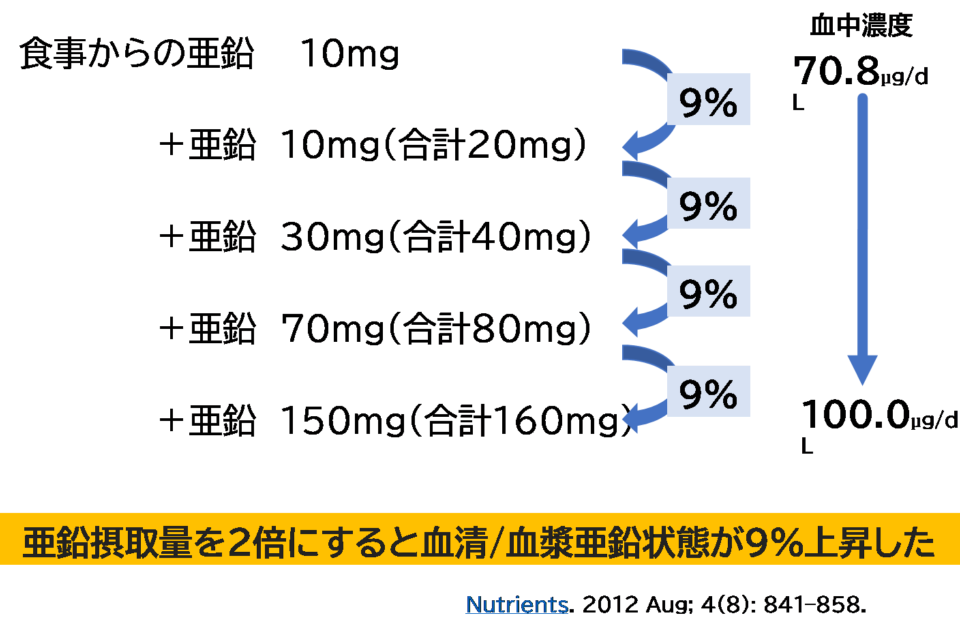

それで重要になってくるのが、亜鉛の血中濃度です。メタロチオネインを作るためには、亜鉛の血中濃度を100μgに上げることをウオルシュ博士は推奨しています。じゃあ、どれぐらい亜鉛を摂ったら100μgになるかというと、下記の9パーセントルールを使用してください。

9%ルールというのは、亜鉛を摂る量を2倍にすると、亜鉛の血中濃度が9%上昇するということです。これを計算するとどれくらい亜鉛を摂ったら血中濃度が100になるかが分かります。例えば血中濃度が70の人っていうのは、食事からの亜鉛が10mgとすると、亜鉛を150mg摂らなければいけないことになります。

150mgというのは食事で摂るととてつもない量ですが、普通の薬では150mgなので、このような目的によっては使用するのが良いと思います。ただ亜鉛を100mg以上摂る場合は、特に銅の欠乏が問題になってくると思います。銅は成長に必要なので多すぎても少なすぎても問題です。亜鉛と銅はブラザーイオンなので亜鉛を沢山摂る場合は、血中濃度をモニタリングしながら専門家のもとでやってください。

デトックスというのは、特に脂溶性のものは抱合して、胆汁から排泄させるもの、肝機能を高めるミルクシスルとかリポゾマルグルタチオン、還元型グルタチオン、あとはウルソとか、タチオンとか使うのもいいでしょう。そして出てきた毒素をキャッチして、再吸収による腸管循環を防ぐためには、クロレラとかクレメジンという活性炭の薬を使うのもいいでしょう。これらの2つをうまく組み合わせることで、自然デトックスのPhase2とPhase3をコントロールすることができます。

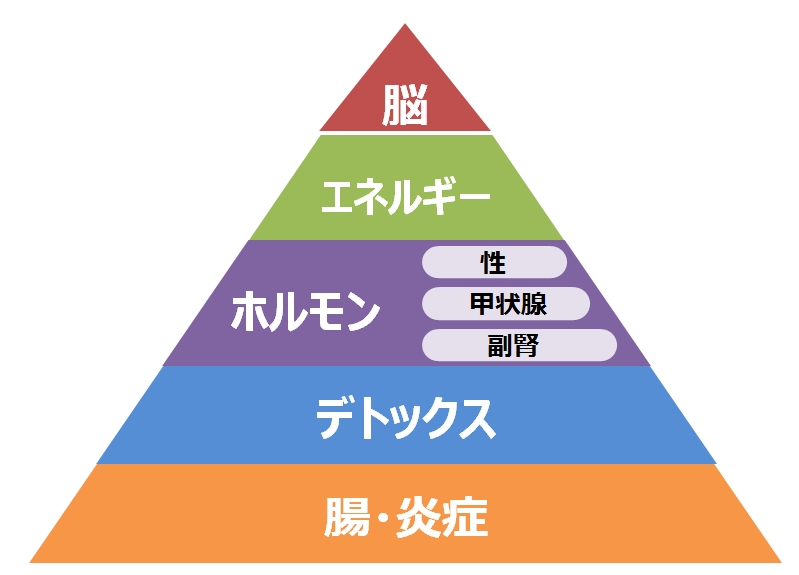

16.まとめ

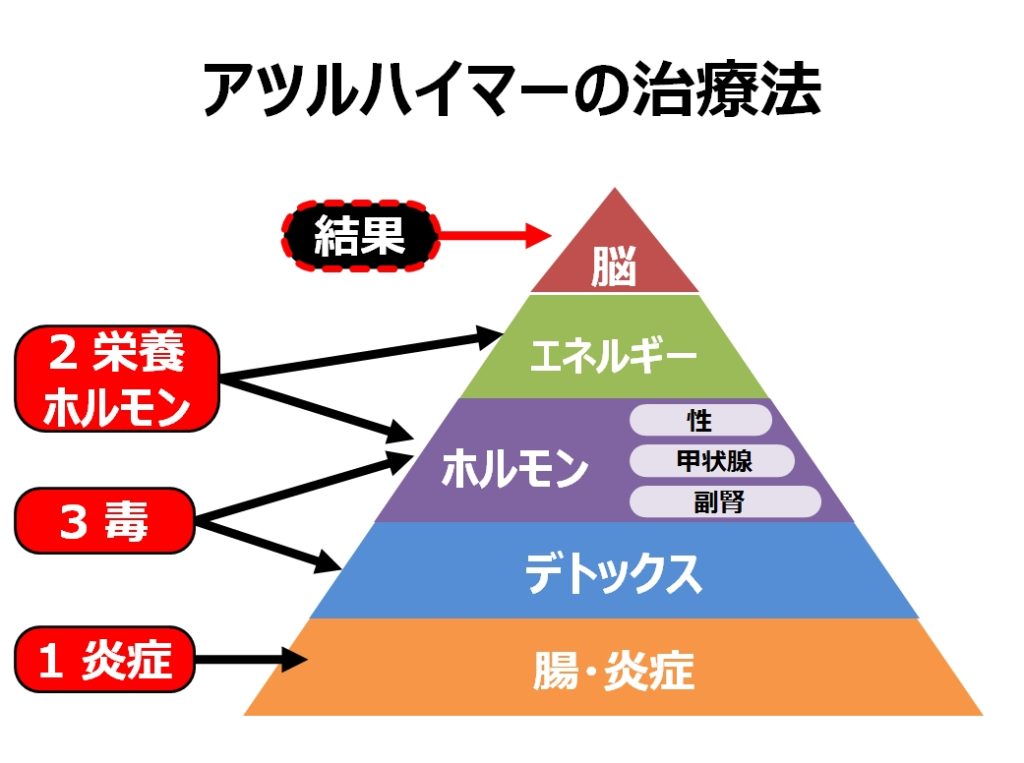

全体の中でデトックスを考えるとしたらまず炎症を取ること、そして腸内環境を良くして除菌をすること。その後にデトックスするといいと思いますね。最後にデトックスのセンターピン(物事の本質を見つけること)は何かというと、詳しくは与沢翼さんの『ブチ抜く力』という本を見てください。

根本原因ピラミッドPhase1というのは自分の排泄しにくいものを避けることでした。そしてPhase2は、細胞内グルタチオン濃度を上げること、そして炎症を抑えること。Phase3は腸内環境を改善して腸管循環を抑えること、そしてミトコンドリア機能を改善することでした。

やはり根本原因の色々な物を超えたアプローチをして、炎症とか腸内環境とかエネルギーとかを総合的にみることが、結果としてデトックスになるということが分かります。センターピンについて勉強したい人はこの本を読んで下さい。センターピンを1つに絞ること、そして選択と集中という考え方ですけども、そうやってやり遂げることが重要と書いてあります。理論が分かってもなかなか実行できないので、とにかく1つやることを絞って、最低3週間続けてみることです。3週間続けると習慣化するからです。

ちなみにこの与沢翼さんは、秒速で1億稼ぐと言われながらも破産して、マレーシアで投資に成功して今億万長者になった人です。億万長者になって暇になったので生命保険に入ろうとしたのですが、太り過ぎという理由で生命保険から拒否されたそうです。

お金の事になると急にモチベーションが上がって、2ヶ月で10 kg 減量に成功したという人です。ダイエットのセンターピンは食べないで鬼動くことと書いてありますけども、このダイエットの仕方は間違っているので、ここだけは真似しないようにしてください。他は参考になると思います。