- 子どもの寝つきの悪さや、寝起きの悪さに困ったりしている

- 夜泣きをしたり、夜中に驚いて起きてしまう子どもに悩んでいる

- 子どもがキーキー声を出したり、かみついたりダダをこねたりしている

- 子どもの食欲がない、便秘や下痢をする

など、自分の子どもが育てにくいと感じたことはありませんか?

育てにくい子には、神経過敏やお腹の弱さなど様々な特徴があります。

その1つ1つに対処することも大切ですが、その裏にある生理的な背景を考えること、そして、原因となっている体の状態を探してケアしてあげることが、症状や行動の改善につながります。

今回はその中でも代表的な7つの点から、育てにくい子のケアの仕方をお話しします。

1.育てにくい子の体の特徴

“育てにくい子”というのは、育児書のようにはいかない、心配の多い子どものことです。

例えば、夜泣きをする、寝つきが悪い、寝起きが悪い、夜中に驚いて起きてしまう、キーキー声を出す、かみついたりダダをこねたりする、よく泣く、食欲がない、便秘や下痢をする、熱を出しやすい、引きつけや痙攣を起こす、落ち着きがない、こだわりが強い、こんな子たちがいわゆる育てにくい子です。

では、生後4ヶ月のこの2人の赤ちゃん、どちらの男の子が、夜泣きが激しくて、食が細く、偏食でしょうか。

実は、出生体重は、左の子が3,164g、右の子が2,602gでした。

男の子の場合、3kgで生まれる子が一番多いので、左の子は平均の上のほう、右の子は軽めのほうにいることになります。同じ週数で生まれたのに、2割ほど体重が違います。これは、普通の大人の女性で考えると、体重が10キロくらい違うイメージです。実は、出生体重というのは、かなりダイレクトに消化器系の発達に影響します。

満期産で生まれた子どもたちのうち、体重が軽いほうの10%の子の状態を子宮内発育不全といいます。これは、主に以下のような原因で起こります。

- 母体因子:若すぎる、もしくは年齢が高い、低栄養、妊娠高血圧症候群、喫煙歴など

- 胎盤/臍帯因子:サイズや位置の異常、双子の場合

- 胎児因子:染色体異常、先天性の感染症など

早産の場合も、お腹の中で育つ日数が短い分、体重が軽く生まれてくるリスクがあります。小さく生まれると腸管の成長が未熟なことがあるので、ミルクの飲み方や栄養吸収に影響が出てきますし、結果として赤ちゃんのときに大きく発達する神経系にも影響が出てきます。

これは、この2人の赤ちゃんがそれぞれ3歳になった時の写真です。

どちらの子が定型発達でしょうか。左の子は14kg、右の子が12㎏です。

表情や骨格、頬の肉付きを見てください。

右の虚弱な方の子は、不安げな表情をしています。過緊張でリラックスできていません。笑うという行動は、顔の筋肉のトレーニングになります。骨格の成長にも影響してきます。口をしっかり閉じて鼻呼吸ができれば、上気道感染のリスクも減りますし、下顎の歯並びも変わってきます。

この2人は、肩幅も違います。肩幅や胸の厚さは、肋骨でできたかごのような形の胸郭が作っています。胸板は、肋骨がしっかり開いていれば厚くなります。

これは、呼吸の大きさに関わってきます。しっかりゆっくりと大きな呼吸ができていれば胸郭はしっかり開きますが、浅い呼吸では肋骨と肋骨の隙間が開きません。前かがみになっているとさらに呼吸は浅くなります。

次は、この子たちがそれぞれ6歳、10歳のときの写真です。

実は、先ほどからの写真の2人は兄弟です。この写真では同じサイズのパジャマを着ているので比較しやすいと思いますが、4歳も差があるのに体の大きさがほとんど同じです。しかも、足首がより太い右側の子方が6歳です。この子の足には厚みがあり、幅も広くてしっかりしています。

2人の足の違いは、運動量や疲れやすさ、転びやすさを反映しています。

それならば、左側の10歳の子にどんどん運動させればいいのかというと、そういうものでもありません。

外でしっかり遊ばせなさいという指導の前に、しっかり遊べる体をつくる材料を入れる、材料を吸収するためのお腹を作る必要があります。

さらに、2人が成長した7歳と12歳の時の写真です。右側の12歳の子の方がなで肩で、肩甲骨も目立たないので、猫背で呼吸が浅いということが分かります。

肩が落ちているのは、腕を持ち上げている僧帽筋という筋肉の力が弱いからです。この筋肉は頭をしっかり持ち上げるのにも使うので、この筋肉が弱いと夕方に頭が痛くなることもあります。この筋肉がないことで頭が前に下がり、腕が前方の内側に入り込んで、猫背になります。お腹も力が入らないので、ポッコリしたお腹になります。骨盤も後ろに倒れます。顎が下のほうに引っ張られるために、力を抜くと口が開いてしまいます。油断するとうっすら口を開けているタイプの子は、全身の筋肉量も力も弱いと考えてよいでしょう。なで肩の姿勢の悪い子は、呼吸が浅く筋肉の力が弱いために、緊張しやすく疲れやすいということになります。

また、右の子は左の子に比べて、皮膚が薄くてポチャポチャしていますし、筋肉もありません。クラスでは背が一番小さくて、よくお腹が痛くなります。食べるのも遅くて好き嫌いがあります。2人の身長差は15センチくらいありますが、体重はほぼ同じです。

2.問診から推察する

このように、第一印象の見た目の差や、触れたときの皮膚の違いは、生育歴や胃腸機能を反映しています。その裏付けをしたり、さらに詳しく知ったりするための方法として、問診はとても大切です。問診する内容は、以下の項目になります。

- 妊娠期間

満期産でなく、早く生まれた赤ちゃんの場合、十分に育っていない可能性があります。この原因には母体が特別な病気をもっている、貧血や低栄養がある、ストレスがかかっているなどがあります。

妊娠は母体に負担が大きくかかるため、トラブルのリスクが上がります。 - 出生体重

満期産でも出生体重が少ないとき、なんらかの病気を持っている、栄養状態や発育が本来の状態より不足している可能性があります。逆に体重が大きすぎる場合、お母さんが高血糖状態であることもあります。

貧血と高血糖が合わさると、見た目上ちょうどいい体重の赤ちゃんになることもあります。 - 母乳か粉ミルクか

お母さんの栄養状態や体調が悪いときには、母乳が出にくくなることがあります。

ただこれには個人差があって、貧血や低栄養状態でも量だけは十分に出てくることもあります。この場合は、栄養的に不足している母乳を飲ませ続けてしまうことになります。母乳か粉ミルクかは、どちらがいいというのではなく、そうなった理由を聞いておくことがヒントになります。 - ぐっすり眠るか、夜泣きはどうか

栄養状態が足りていて体もしっかりしている子は、夜もしっかり眠る傾向があります。夜泣きや神経過敏がある場合、低血糖や鉄欠乏があるかもしれません。

お腹の力の弱い子は、そのような傾向が出やすくなります。 - お母さんの既往歴

お母さんが病気をもっていると、その治療方法や体調によって妊娠時に影響が出ます。きちんと治療ができていたか、安定していたかも大事です。

妊娠中に貧血を指摘されて、鉄剤を出されることがありますが、栄養療法的にはこれはかなりひどい鉄欠乏になってからです。さらに、気持ち悪くなる、お腹が痛くなるなどで鉄剤が飲めないような状態の場合は、シビアな鉄欠乏と考えてよいです。 - 妊娠中の体重

体重があまり増えなかった場合、妊娠中にダイエットをしていなかったかも確認してみてください。体重だけに目がいって、栄養が不足していることがあります。

また、急激に体重が増えた場合は血糖コントロールが不安定だったり、たんぱく質不足によるむくみが影響していたりするかもしれません。 - うんちの状態

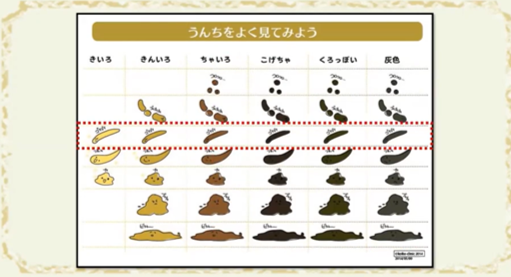

うんちの状態は、大人でも子どもでも健康状態を知るのにとても重要です。

この問診で気をつけなければいけないのは、「普通です」と答える方がとても多いということです。本来は、毎日、できるだけ明るい色のものが苦もなくつるんと出るのが普通です。 - お腹での便の滞在時間は、大体半日から1日程度なので、お腹の調子が本当にいいと1日に2回の排便が起こります。そして、大人でも腸内菌のバランスがよいと、赤ちゃんのうんちに近いものが出るようになります。

この表の下の方、赤枠で囲まれた部分のようにゆるゆるのうんちが出る場合には、冷えがあるかもしれません。手足が温かくても、深部体温が低いこともあります。

子どもは37度近くが正常です。体温が低い理由としては食が細い、貧血がある、筋肉が少ないなどを考えます。場合によっては甲状腺機能の低下があることもあるので確認が必要です。こういううんちの子は、ぐったりしていて食が細い傾向があります。顔色も悪く神経過敏だったり泣き虫だったり、筋肉もなかなかついてこないことが多いようです。

たまに、もともと便秘傾向の方が冷え性だと、相殺されて毎日排便がある場合があります。この場合は冷えが治ってくると便秘になったり、便秘を治すと下痢傾向になったりします。

便の色は食べ物の色によっても左右されますが、お腹の中に長時間留まっていると色が濃くなります。

便の色は胆汁の色です。腸内に乳酸菌が少なくて正常よりアルカリに傾いたり、便の水分が減って便秘傾向になってくると黒っぽくなります。毎日出ていても、腸の動きが悪ければ、数日前に食べたものがやっと出ているということもあります。

腸内の善玉菌は、酪酸などの脂肪酸を作ります。脂肪酸は大腸のエネルギーになるので、菌のバランスが悪いと腸がエネルギー不足になって動きが悪くなることがあります。真っ黒でコーヒーカスのような色の場合は、胃潰瘍などの出血の可能性もありますから、病院で確認してもらってください。

うんちが非常に細い子もいます。こういう子は、お腹がキリキリ痛むとか、うんちをするとお尻が痛いと言うかもしれません。

これは、自律神経のコントロールがうまくいかず、腸が痙攣することで起こります。朝起きられないなど不登校の子の便秘には、このタイプがかなりあります。うんちをしたいのにお腹が痛くて出せない、トイレから出てこられないというパターンです。この場合も、ベースに冷えや消化不良、貧血、低たんぱくが絡んでいることが多く見られます。

コロコロうんちの子は、まず水分摂取量を確認してください。自覚がなくても冷えがあると、十分量の水分が摂れていないことがあります。

大人では、カフェインの多いものやお酒を飲む方に多くみられます。これらを飲むと、利尿作用のために便の中の水分が減ってしまうからです。繊維の摂取は大切ですが、人によっては繊維を摂りすぎて相対的に水分不足になってしまうことがあります。

3.お腹を整える

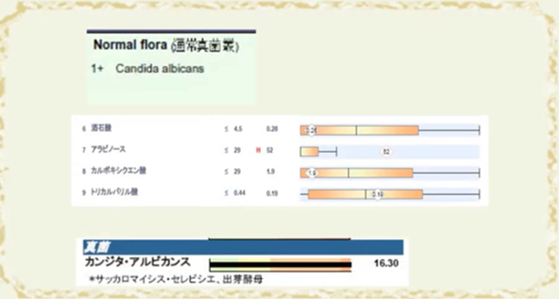

3-1.カンジダの所見

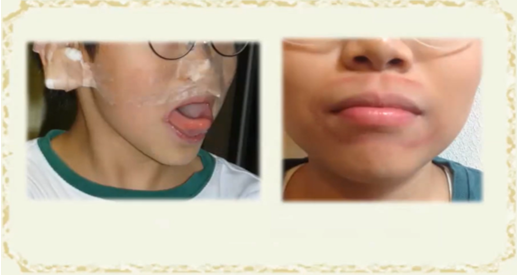

これは、第1章に登場した写真の細い方の子が小学生のときの写真です。

左の写真で見られるガーゼと絆創膏は、とびひのためのものです。もともと免疫力が弱くて食も細いので、風邪をひけば長引き、小さな傷でも虫さされはどんどんとびひになります。だんだん耐性菌が出てきて、塗り薬の抗生物質では太刀打ちできなくなり、抗生剤の飲み薬が出ます。薬を飲むと一旦はよくなりますが、また蚊に刺されるととびひになります。

この子の口のあたりをよく見てみると、唇の端が切れているのがわかります。唇もカサカサに荒れています。これは、カンジダやビタミンB不足のためといわれています。実は、ビタミンB群はお腹の中の善玉菌が作ります。一方、抗生物質はカンジダを殺せないので、抗生物質を使えば使うほど善玉菌は減って、カンジダが増えてきます。このような症状があれば、カンジダが増えすぎて、腸に見えない炎症が起こっていると考えていいでしょう。また、唇のカサカサは、口呼吸をしているときにもよく見られます。

右の写真では、口の周りに赤いただれが見られます。これは体調が落ちた時に見られます。これが出ているときには集中力もなくなり、朝起きられなくなります。計算や漢字もできなくなって、イライラしたり情緒不安定になります。

子どもによっては、転びやすい、ぶつかりやすいといったように体のコントロール能力も低下します。これも、カンジダによる症状です。ただれが治ってくると、口の周りに色素沈着が起こります。

これは口の中にカンジダが増えて、口の中の細菌叢が乱れている証拠でもあります。疳の虫の子の特徴に、口の周りの色素沈着があるといわれています。

3-2.腸を荒らすガンジダと悪玉菌

体力がない、体調が悪い、メンタルの不調がある、このような人の腸内環境は、高確率で乱れています。特に、常在菌であるカンジダが必要以上に増えていることが多いです。

カンジダの特徴は、腸の粘膜に食い込むように繁殖することができるということです。

腸内にいるカビにはカンジダの他、アスペルギルスやサッカロミケスなどがいますが、これらは腸の中に入ったものをエサにして、いろいろな代謝物を出しながら増えていきます。

カンジダの場合は、炭水化物や糖がエサになるので、過剰な摂取は要注意です。アルコールを作る酵母やイーストはカンジダと同じカビの仲間なので、カンジダが多いときには増悪因子になります。カンジダは、腸の細胞と細胞をつなげているヒアルロン酸もエサにするので、腸の壁は傷ついてバリア機能を失っていきます。分解されたヒアルロン酸は、アラビノースという糖の一種と酒石酸に変化します。

丈夫な腸では、細胞と細胞の間にはタイトジャンクションといわれるバリアがあって、たんぱく質がペプチドになって、さらにアミノ酸に分解されるまで吸収されないようになっています。ところが、カビや悪玉菌で腸の粘膜が傷つき、バリアのない部分ができたリーキーガットといわれる状態になると、消化されないままのたんぱく質やペプチドが傷の部分から体に入ってしまいます。つまり、腸粘膜の破綻は、体の中に抗原を入れてしまう窓口になるわけです。

腸には免疫をコントロールする機能もあるので、アレルギーを起こす原因にもなります。自閉症や発達障害の子に、喘息やアトピーが多いのは、これと関係しているといわれています。標準医療では現在否定的ですが、乳製品や小麦たんぱく質が分解されてできるペプチドも、自閉症症状を起こす可能性があるといわれています。実際、小麦や乳製品をお休みすることで体調がよくなる子が多く見られます。

腸を荒らすのは、カンジダだけではありません。

善玉菌が少なくなった腸内には、悪玉菌が増加してきます。悪玉菌の一種が代謝した物質は門脈を通って肝臓に運ばれますが、この中の一部がPHPHAといわれる異常な代謝物に変換されます。これが増えてくると、興奮物質であるドーパミンも上昇します。落ち着きがなかったり、キレたり、叫んだりする子の中には、こういう興奮物質を作ってしまう菌が多い場合があります。ドーパミンが過剰になると活性酸素を大量に発生させて、神経細胞の膜に傷をつけ、神経系の変性を起こしてしまう可能性があります。

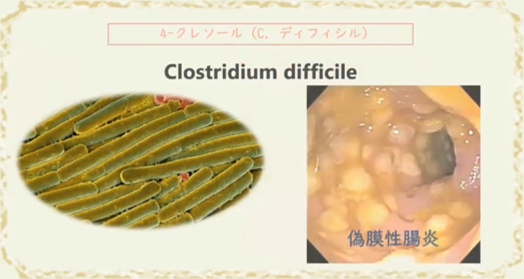

クロストリジウムディフィシルという菌も多くの人の腸内に住む細長い菌で、普段は特に問題を起こしませんが、抗生物質をたくさん使ったあとに生き残って増殖します。

そして、その数が極端に増えると2種類の毒素を出し、偽膜性腸炎という強い炎症を起こします。クロストリディアがたくさんいることが分かったら、普通の抗生物質が効かないので、バンコマイシンなどの強力な抗生物質を使います。問題なのは、これらの薬がクロストリジウムを死滅させるときに、細菌からたくさん毒素を出してしまうということ、強い反応が出やすいということです。ダイオフや瞑眩反応といわれるもので、発熱や不快感、倦怠感、動悸などが出て動けなくなることもあります。

なので、クロストリジウムディフィシルが増えていても、偽膜性腸炎など特別にひどい状態でなければ、善玉菌のプロバイオテクスでケアしていくことが一番よいようです。抗生物質を使わなければならないときの再発予防に、腸の修復作用を持つ善玉菌であるラクトバチルス、アシドフィルスGG株を使います。

3-3.2つの症例

【29歳の女性の症例】

- 満期産だが、胎便吸引症候群だったため、かなり強い抗生物質を長期間投与された。

胎便吸引症候群とは、赤ちゃんがお腹の中で苦しい思いをしてうんちが出てしまい、羊水が濁った状態で生まれた場合を指す。 - 生後9カ月頃より、生育の遅れが目立ち始める。中学での成績はほとんどが1。

- 食が非常に細く、ケーキや甘いものしか受け付けない。

この写真は「真っ直ぐ気をつけの姿勢をしてください」とお願いした時の姿勢です。

猫背になっていて、体の中心線が傾いています。お腹がポッコリ出て、猫背なのに背中が反っています。これは体を支える筋肉がないときの立ち方です。手が前に出ているのは、バランスを取るためと不安があったときに見られるものです。

また、首の後ろ、背中の部分がポッコリと盛り上がっていますが、これはバッファローハンプといわれる所見です。一般にはステロイドの使いすぎで見られる副作用です。ただ、この方はステロイドを使っていないので、常にどこかに炎症があって副腎からコルチゾールというホルモンが出続けていると考えられます。

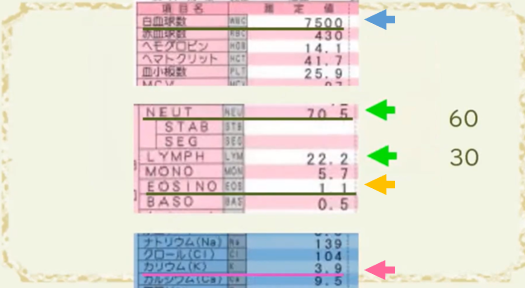

その間接的な証拠は血液検査の中の、白血球数、特に好中球の増加に見られます。

好中球とリンパ球の比は、通常2対1程度、数値は60と30くらいですが、この人の場合3対1で、好中球の数値も70以上になっています。EOSINOと書いてあるのは好酸球で、アレルギーの時に数値が上がりますが、この人の場合1.1とかなり少なめです。自分で副腎皮質ホルモンをずっと出していて、免疫反応が低下してしまっている可能性があります。

そしてカリウムが4を切っていますが、ここからはコルチゾールによって体のミネラルが尿から捨てられている可能性が考えられます。カリウム以外のミネラルの場合、貯蔵してある分からフォローするので、血液検査では大きくずれてくることはありません。

この方の手は、29歳の女性としてはポチャポチャ、ふっくらしています。皮膚も非常に柔らかく、水っぽい感じがします。そして親指の付け根に当たる部分は、調理の仕事をしているわりに盛り上がりが少なくプニプニしいています。交感神経優位や、低血糖によるエネルギー不足、腸内環境の悪さが影響しています。

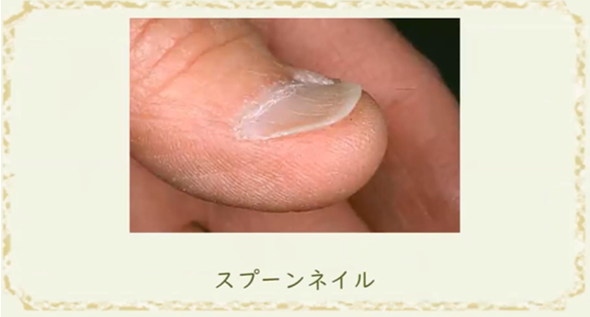

爪は、先がひどく割れています。実は、これはかなりよくなった状態の写真で、25歳のときにはもっと薄くて反り返ってボロボロでした。低栄養やミネラル不足と思われる状態です。

そして、とても爪が小さい、つまり指の末端がとても短いです。この傾向は、胎児期や生まれてすぐの栄養状態が悪い場合、炎症疾患があるときに起こります。指先への血流を増やすことで生命維持をしようとしている、その結果として見られます。

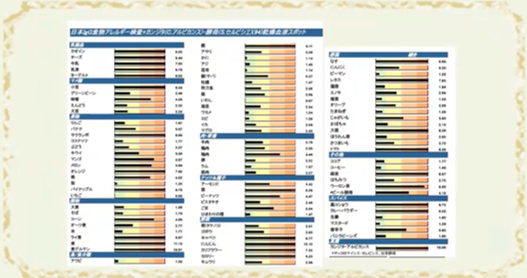

この方には、身体所見や既往歴、血液検査などから、さまざまな症状が腸内環境や炎症からきている可能性があったので、遅延性アレルギー(別名:フードアレルギー検査)をしてもらいました。その結果がこの表ですが、乳製品、麦、それ以外も好きな食べ物はほぼ全滅でした。何を食べてもアレルゲンとなってしまう、腸粘膜がかなり破綻した状態です。

さらに、その他の検査からは、腸粘膜炎症の原因として、カンジダ対策が必要だということが分かりました。そこで、まずはアレルギー反応の特に反応の強い食べ物を休んでもらい、食事のコントロール、腸内細菌叢の改善をすることで腸粘膜の改善をして、体調をあげていくことになりました。

【15歳の男子の症例】

- 幼少期に、川崎病で入院治療をうけた。

- 小学校の頃から不登校。

- とても疲れやすい。

- 診断はついていないが、発達障害の可能性があるといわれている。

この子の背中は、かなり左右差があります。ニキビも目立ちます。ニキビは腸内環境の悪さや消化機能の低下を反映しています。肝臓での解毒にも負担がかかっていることが多いようです。体がかなり緊張していて、手はいつも湿っています。

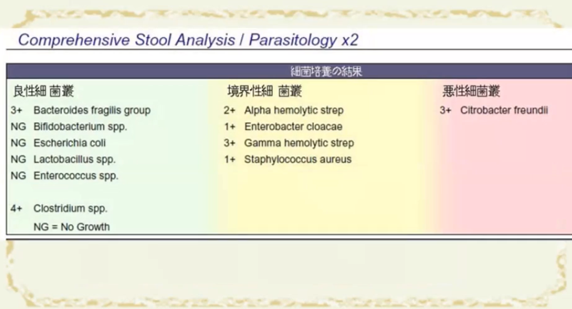

便を培養した結果が、この表です。

左の緑の部分が善玉菌、真ん中の黄色が日和見菌、右の赤が悪玉菌です。赤い項目の悪玉菌は一般の人であれば検査に何も出てこないところですが、3プラスとなっています。そして、緑の部分の良性善玉菌は一番上の菌だけしかいなくて、他は「NG=No Growth」、培養で育ってきていません。日和見菌は、善玉菌が非常に少ないときには、悪玉菌として働いてしまうので、この子のお腹は常に炎症を起こしているということになります。内視鏡で分かるほどの炎症ではありませんが、食べ物は消化吸収できませんし、体は、炎症を治すために全部のエネルギーを使ってしまいます。また、健康な人であればは、日和見菌の部分にはほとんど菌が出ないことが多いです。

3-4.エネルギー不足と甘いもの依存

カンジダを増やさないためには、過剰な糖質を減らさなければなりません。

子どもは、親の目を盗んででもお菓子を食べることがあります。これを治すには、叱ってもだめで、その理由を知る必要があります。

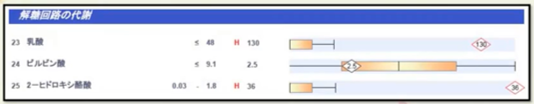

細胞の中にあるミトコンドリアは、エネルギーを作る器官です。赤黒い色をしているのは、鉄の色です。ミトコンドリアが材料にするのはグルコース。これが細胞の中でピルビン酸に変わる時に、酸素を使わない嫌気性解糖でATPというエネルギーを2個作ります。ここでできたピルビン酸と、酸素がミトコンドリアに入ると、クエン酸サイクル(別名:TCAサイクル)に入り、さらにその先で電子伝達系という反応回路に入ってATPを36個作ります。つまり、全部で38個のATPを作るというわけです。

この時、もし酸素が足りなくないと、グルコースから2個のATPしか作れなくなります。例えば、急激な運動で酸素の需要が増えたとき、ショック状態、血液の流れが悪くなったとき、貧血などです。ミトコンドリアの機能が低下したときも、同じ状態になります。

また、ピルビン酸がミトコンドリアに入るには、補酵素A、リポ酸、ビタミンB1、ビタミンB2が必要です。ビタミンが足りなくなると、エネルギーは作れません。特にビタミンB群は、代謝をするとどんどん使われていきますし、腸内環境が悪くても不足します。もし酸素がない状態で、同じだけのエネルギーを作るとしたら、より多くのグルコースが必要になります。

女性と子どもは甘いものが好きといわれていますが、実はこれは単なる好みの問題ではなく、症状です。酸素が十分でなく、エネルギーを十分につくりだすことができないと、常に充電が足りないような状態になります。そして、ミトコンドリアに入れなかったピルビン酸は乳酸に変化して、体中がだるくなります。いつもだるい、ぐったりしている人の尿を調べると、解糖系代謝で作られる乳酸やピルビン酸などが正常より多く出ていることがあります。根性がない、体力がない、いつも疲れている、その原因にこのようなエネルギーを作る経路がうまく働いていない可能性を考える必要があります。

4.セロトニンやメラトニンの不足

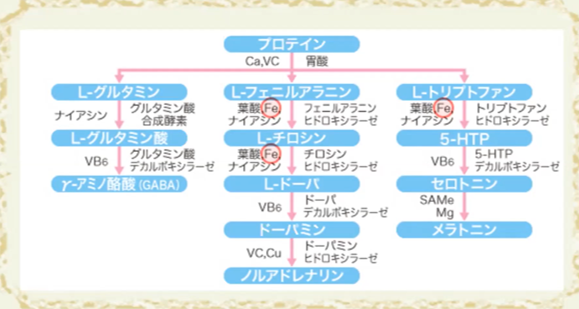

発達障害や抑うつ症状のある人には、不眠や生体リズムのずれがあることがよくあります。これには、生体リズムや神経内分泌、睡眠、体温調節をしているホルモンであるセロトニンとメラトニンが関係しています。セロトニン不足はうつ症状を、メラトニン不足は不眠症を起こします。この症状は、炎症があると悪化するので、気持ちを落ち着かせたりぐっすり眠るためには、まず体に隠れている炎症をなくすことが重要です。自覚症状や他覚症状の少ない炎症の代表は、便秘や下痢、慢性中耳炎、副鼻腔炎、歯の根っこの炎症などです。肌荒れや乾燥肌、アトピーなども炎症の1つですし、内臓脂肪の蓄積も炎症物質を作ります。 うつの改善のためにトリプトファンを使って悪化する人の場合には、炎症を疑ってみてください。

ブログ『おなかとこころ』第2章『睡眠を調整する自律神経とホルモン』に詳しく取り上げていますので、併せて読んでみてください。

5.貧血、鉄不足

5-1.鉄不足の女児の症例

【3歳の女児の症例】

- 1歳のときにヘモグロビン値が8台で、貧血のために鉄剤を投与。ヘモグロビン値が11台まで回復し、基準に達したため治療を終了。

- 3歳の検診で、同年齢の子より言葉が遅いことを指摘される。とても人懐っこく、人見知りしない。

この子の足は、下腿の軸に対してかかとがかなり外側に向いています。踵骨の外反といいます。年齢的には生理的なO脚からだんだん真っ直ぐな足になる時期ですが、下腿の骨も外側に弓なりに変形しています。

そして、地面に着いた足の指は上向きに反っています。これはバビンスキー反射といわれるもので、足の裏を刺激したときに足の指を上向きに反るという、生まれてから1歳くらいまでの赤ちゃんに見られる反射です。本来は、神経の発達とともに見られなくなって、歩き始める頃、遅くとも2歳くらいまでにはなくなっているはずですが、この子の場合、歩くたびにこの形になってしまってしまいます。

そのため、地面をつかむことができず、転びやすくなります。このバビンスキー反射は、大人でも脳梗塞や出血など、脳の疾患が起こると出現することがあります。

鉄は、血液中の酸素を運ぶだけでなく、エネルギーを作る、コラーゲンを作る、神経伝達物質を作る、胃酸の分泌、白血球内の殺菌成分を作るなど様々な働きをしています。鉄がないと、神経伝達物質をつくることができません。リラックス成分であるギャバ、交感神経刺激をするドーパミンやノルアドレナリン、セロトニンとメラトニンをつくるにも、鉄が必要です。鉄不足だとこのバランスが崩れるので、イライラ、焦燥感、不眠、元気のなさ、集中力の波が出てきます。

貧血については、ブログ「血液データの読み方 ひたすら赤血球」でさらに詳しく触れていますので、ぜひあわせてお読みください。

5-2.鉄欠乏の所見

鉄欠乏の所見は、爪にも現れます。これは先ほどの女児とは別の人のものですが、白っぽく、反ってしまっています。典型的な貧血、鉄欠乏です。ここまでひどくなくても、本来はぷっくり盛り上がっているはずの爪が薄かったり平だったりしたら鉄欠乏を疑ってもいいと思います。

これは、鉄欠乏だけでなく、疳の虫でもよく見られる所見です。白目の色が淡い水色なのが分かるでしょうか。これは白目の強膜が薄いために、中の黒い成分が見えているからです。白目の成分はコラーゲンなので、鉄不足や低たんぱくがあるとこれをうまく作ることができません。赤ちゃんの白目が水色っぽいのはこれから分厚くなっていくからですが、幼児以降、特に大人で白目が水色っぽく、鉄不足や栄養不足がある場合には、お腹の力の弱さも反映していることになります。

6.亜鉛不足

亜鉛は、細胞分裂にたくさん必要なミネラルです。骨をつくりなさいと命令したり、ATPからエネルギーを取り出すときに使われたりする酵素アルカリフォスターゼ(ALP)の材料にも含まれます。

なので、骨がぐっと伸びる時期、2歳頃と思春期には、イライラしたり、気難しくなることが多くなります。もちろん亜鉛だけではなく、潜在的な低栄養にもなっています。食べても食べても、お腹の機能が追いつかない時期です。突然暴れたりぐったりしたり、そんなわがままにしか見えない行動も、実はミネラル不足が潜んでいるかもしれません。

爪にある白い点々は、亜鉛不足の所見です。

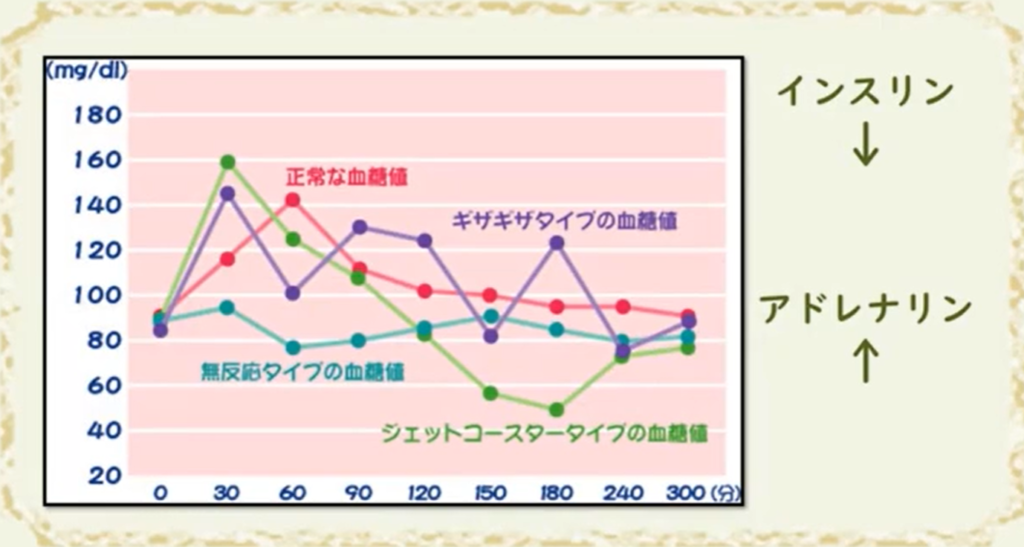

7.アドレナリン・ノルアドレナリン

不登校や元気がない人は、副腎疲労の状態であることがほとんどです。それでもなんとかしようと気合を入れすぎてイライラしたり喧嘩腰になったり、カフェインや刺激物で体を動かそうとすることもあります。副腎で作られるコルチゾールは血糖値を維持するホルモンでもあるため、副腎疲労では低血糖症状が出やすくなります。

血糖値を上げるホルモンには、コルチゾールの他にアドレナリン、ノルアドレナリンなどがありますが、これらのホルモンによって体が交感神経優位になると、冷や汗、顔が青白い、手足の震え、動悸、気分が悪い、頭痛などの症状が起きます。また、交感神経が強く働くと手汗や足汗が出ることがあります。手汗や足汗が出ている場合には、体はすでに非常事態が始まっているということになります。

ブログ『自分をもっとすきになる』では、これら血糖値を上げるホルモンと体の反応、症状について取り上げています。

8.感覚入力

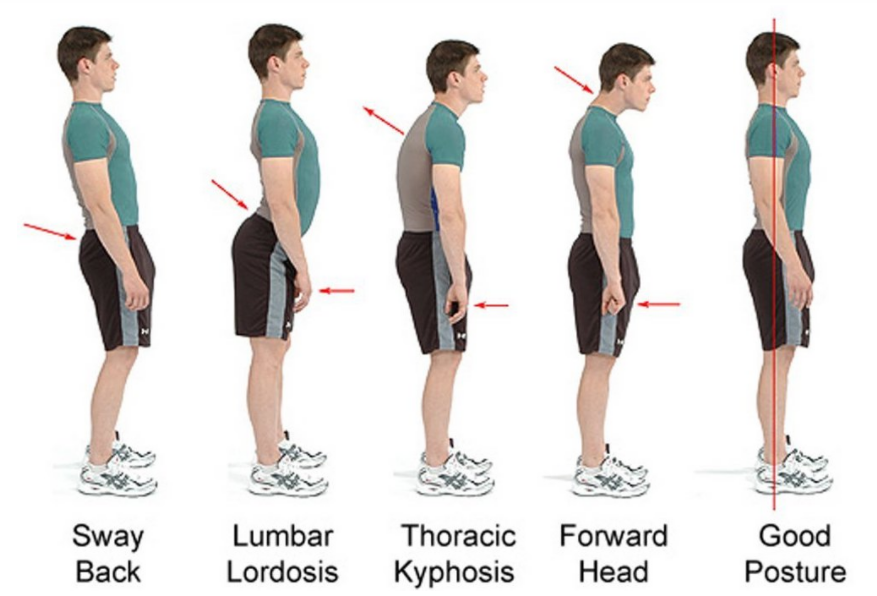

体がしっかりできていないと、姿勢が悪くなります。重心が後ろに反っている、腰が反っている、猫背、頭が前に偏っているなどです。正常であれば、一番右のように頭のてっぺんからかかとまで、真っ直ぐ紐で引っ張ったように揃っています。

この写真は、発達障害のある子たちです。どちらも体軸が歪んでいます。1人の子はお腹が前に出ています。もう1人の子は顎がグッと前に出ています。

この小学1年生の男の子は算数が大好きで、算数に集中している状態です。よい姿勢でないのは、集中すればするほど、体に意識が行かなくなるからです。このような子に姿勢をよくさせようとすると、授業に集中できなくなります。

姿勢が悪いというのは、筋肉の量が足りない、質が落ちている、エネルギーがうまく作れないサインです。

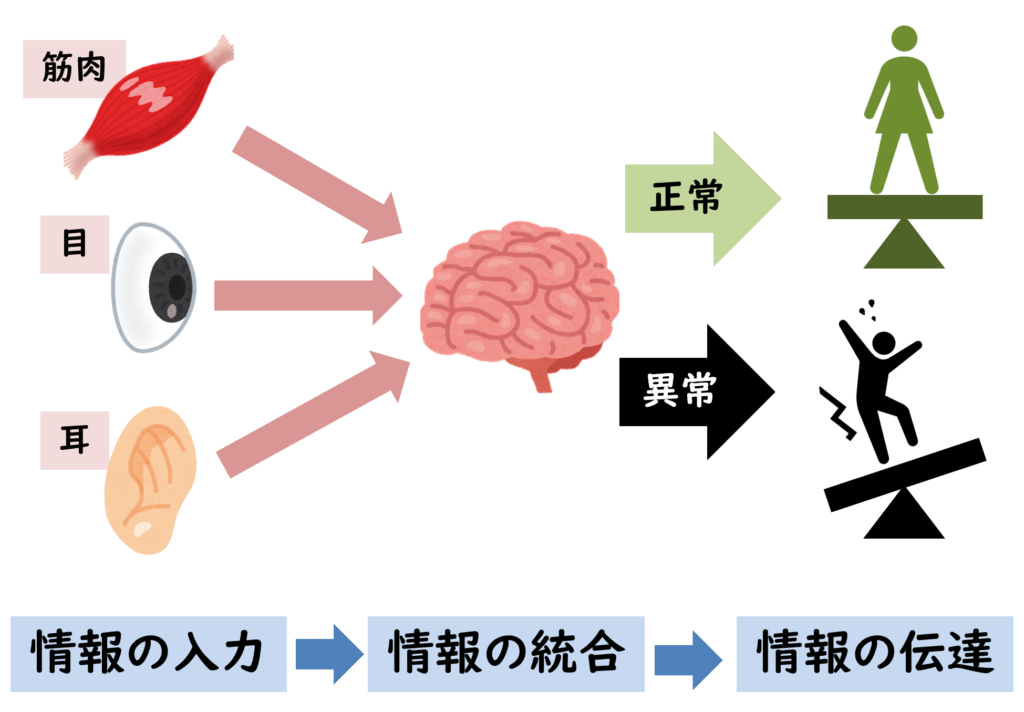

位置情報としての筋肉の場所、目で見たもの、耳からの平衡感覚など、人間の身体に入った感覚は、脳に入りって、ここで統合されます。そのため、正常に統合されるときちんと立っていることができますが、ここにアンバランスがある場合には真っ直ぐ立っていることができなくなります。

下半身の筋肉が少なくて感覚があまり入ってこないと、セルフイメージはお化けのような状態になって、つまずきやすくなります。このような子はできるだけ感覚を入れようとするので、狭いところに入ったり、カーテンに包まれたり、不安定な姿勢で寝たりすることが多くあります。子どもはみんな狭いところが大好きですが、これは感覚入力をしているサインです。

感覚入力の弱い子は、書き取りがなかなかうまくできません。それを手助けしてしっかりと書けるようにしてあげるには、下敷きに紙やすりを使います。書くたび紙やすりをこすることによる振動が指に入って感覚入力が増えるので、それを続けるうちにしっかりとした文字が書けるようになります。

手だけでなく、足の感覚が少なくなっている子の場合には、足元に柔らかくて痛くない人工芝を使ってあげる、少し締め付けるタイプの5本指靴下をはかせる、砂や土の上を歩かせるのも効果があります。ただ、感覚過敏の強い子の場合は、このような感覚入力を無理やりせず、その子が喜ぶ感覚から入れていくことがポイントです。

9.こわがりと恐怖麻痺反射

育てにくい子の中には、とてもこわがりな子がいます。この時には、恐怖麻痺反射が残存している可能性があります。恐怖麻痺反射は、赤ちゃんの時にだけある原始反射の1つですが、発達障害があるとこれが統合されずに残ってしまうことがあります。この場合には、背中の筋肉や感覚が育たず、姿勢も悪くなって、大人になってもFreezeによる症状がでます。この恐怖麻痺反射で固まった体を緩めるには、足の指回しが効きますが、こうすることで感覚入力をすることもできます。

恐怖麻痺反射については、ブログ『のうみそとからだをつなげよう』で詳しく説明しています。

10.さいごに

育てにくい子には、いつも神経過敏になっている、お腹の力が弱いなどいろいろな特徴があります。そして、その結果としていろいろな行動や症状が出てきます。

それらの1つ1つに対応することも大切ですが、その裏にある生理的な背景、体の状態を探し出すことが、育てにくい子の体のケアとして大切になります。