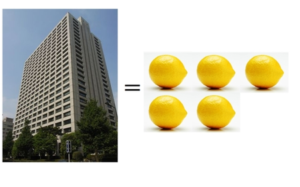

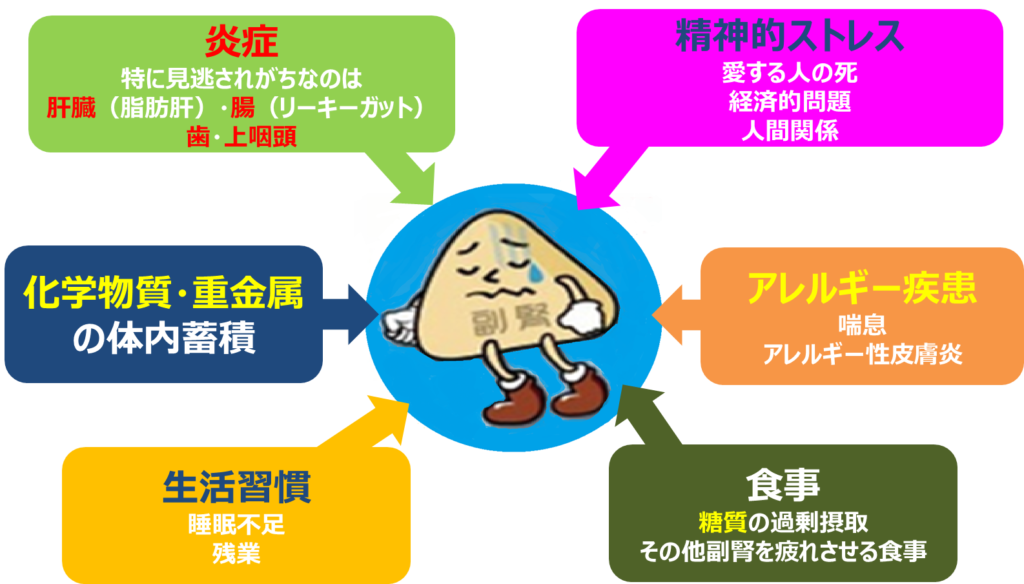

副腎疲労というと副腎だけが悪いという印象をもちがちです。しかし副腎はネットワーク臓器であり、様々な臓器と深くつながっています。悪化した他の臓器を修復するために副腎が働かされた結果、副腎疲労になっているパターンはとても多いのです。

そんなつながりの深い臓器の中でも筆頭と言えるのが腸です。連続するストレスや、副腎疲労によって起こる低血糖症状をカバーするために食生活がめちゃくちゃになってしまい、その結果腸内環境が悪化している人は少なくありません。

ここでは

- 副腎疲労患者150名の腸内環境検査の結果

- それに対する治療法

について宮澤医院を受診した患者さんのデータを元に説明します。

1 副腎疲労患者は腸内環境が悪い

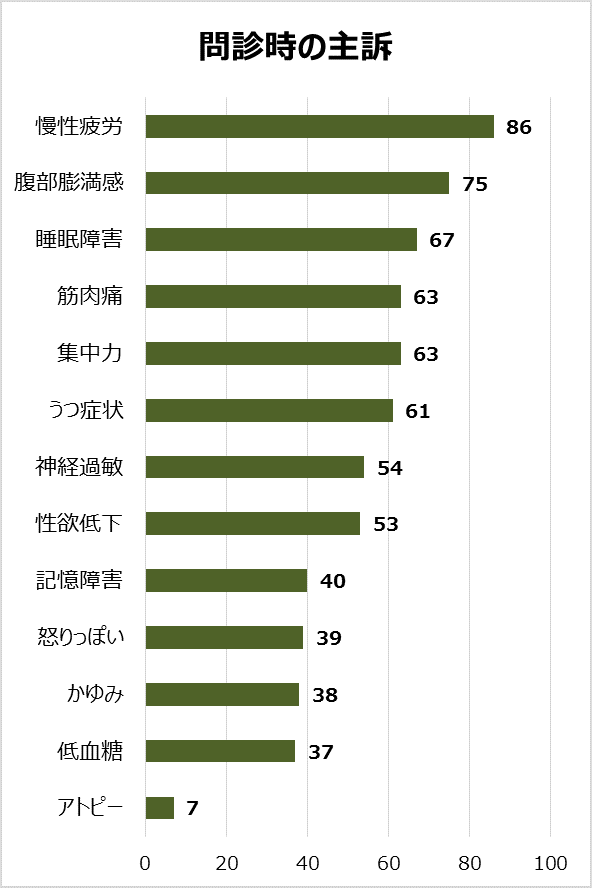

副腎疲労の患者さんが一番を多く訴える症状は「疲労」です。これは当たり前だと思いますが、意外にも2番目に多い主訴は腹部の症状です。

これは、宮澤医院を受信された150名の患者さんの主訴を多い順に並べたものです。

副腎疲労の患者さんには胃腸機能の低下がよくみられます。副腎疲労がなかなか治らない大きな原因の一つが胃腸問題なのです。

- 腹部の膨満感

- 便の形が不安定

- 便のにおいが強い

- 下腹部痛がある

これらは、腸内で悪玉菌が増え、異常発酵がおこっているサインです。

宮澤医院を受診する患者さんの8割に腸内環境異常があります。その中には、少し乳酸菌をとるだけで大分楽になる人もいるのです。また、腸が炎症を起こしていることもよくみられ、それを抑えるために必要なのが副腎ホルモンの「コルチゾール」です。体内に炎症があると副腎ホルモンが出っ放しになり、副腎が休む暇がなくなります。腸内環境の悪さが副腎に負担をかけ、また副腎疲労が腸内環境をさらに悪化させるという悪循環が起きます。腸が悪いとサプリが効かない

また、腸が悪いと副腎疲労の治療に必要な栄養が消化吸収されにくくなります。ビタミンCなどは多少胃腸が悪くとも体内に入っていきますから、サプリメントを摂取していれば、壊血病になることはまずありません。

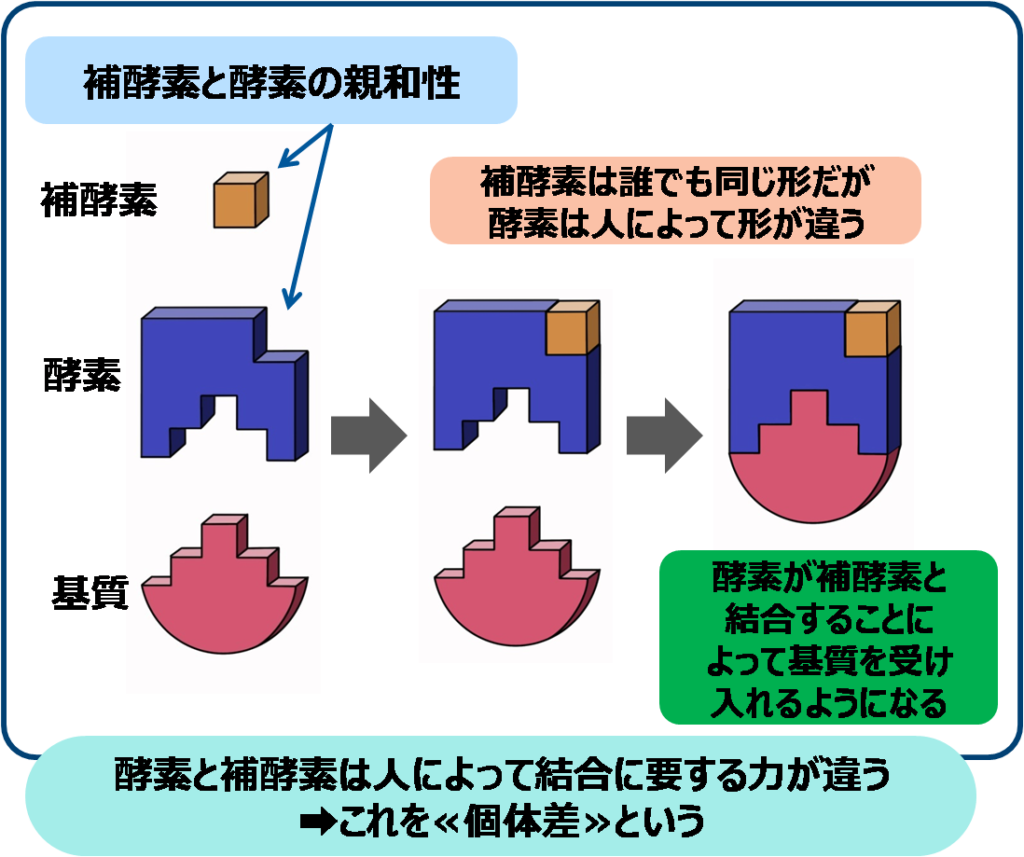

しかし、ミネラルやたんぱく質などは消化、吸収に手間がかかるため、栄養を摂っていても不足という状態がありえるのです。日本人を含むアジア人は欧米人に比べて、

- 胃酸分泌量が少ない

- 消化酵素分泌量が少ない

- 腸が長い

という特徴を持っています。このためにタンパク質やミネラルの消化吸収が阻害されたり、体から出ていくべき重金属や化学物質がうまく排泄されなかったりして、病態をさらに複雑にしています。特に腸管が炎症を起こしている場合は、吸収不良がひどくなります。吸収されなかったたんぱく質は腸内で腐敗し、悪玉腸内細菌のエサになります。

2 腸内環境を知る方法

副腎疲労が治らないと言って来院される患者さんの7割以上が腸の問題を抱えています。

宮澤医院では、腸内環境が悪化する原因を徹底的に検査しています。

2-1 問診

便の回数、色、臭い、形は腸内環境の鏡です。また、腹部膨満感、胃痛、腹痛、胸焼けなどの情報から、胃腸のどの部分に問題があるのか推測できます。

〈消化不良症状〉

胃もたれ、胸焼け、げっぷ、食欲不振、胃腸炎症状、腹痛、

胃のむかつき、小腸疾患、膵機能低下、腹部膨満、ガス多量、

便の形が不安定、便の匂いが強い、未消化便、下痢気味、

大腸下腹部痛、膨満感、便秘、頻回に便意をもよおす

家族歴や既往歴も重要な情報です。生まれてくる時に産道を通ることで、母親由来の乳酸菌が子供に移行します。また、ステロイド、ピル、抗生剤の使用歴、糖尿病,過敏性腸炎などは、全て腸漏れ症候群(リーキーガット)を起こす要因となります。

2-2 腹部の診察、超音波検査

長期間にわたり胃腸の機能が低下している方は、触診で明らかに胃腸が固くなっています。腹部膨満がある場合、胆汁や消化酵素が少なくなっているかもしくは悪性細菌の過剰な増殖なども疑われます。

2-3 食物アレルギー検査、腸内環境検査

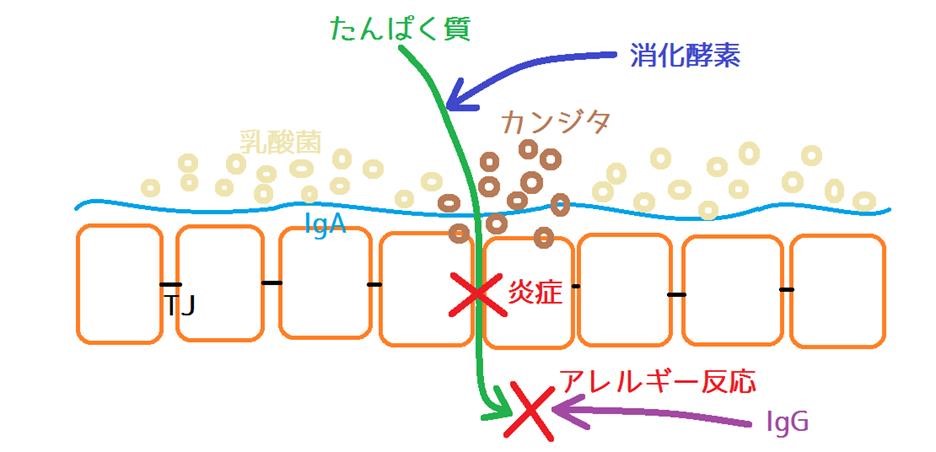

良性、悪性細菌、真菌のバランスを見ます。通常腸内フローラ(様々な種類の腸内細菌が腸壁にお花畑のように生息していること)では、乳酸菌など良性菌が多くを占めていますが、ストレスや加齢、食生活や薬の副作用などにより、良性菌が減ると、悪性細菌や真菌などが多く増殖してきます。悪性細菌はガスを多く産生し、腹部膨満(ふくぶぼうまん)の元になりますし、カンジタ菌はアンモニアやアセトアルデヒドを作り、疲労感や頭に霧がかかったような症状を引き起こします。

消化酵素が十分に出ているかどうかも重要な情報です。消化酵素不足では、タンパク質が十分に消化されないまま腸の壁を通り抜け、体内でアレルギー反応を起こすからです。食物アレルギー検査はそのような状況を反映します。またそのような状態では、しばしば腸内に炎症が起きています。炎症が起きれば副腎は疲弊するし、免疫が反応してアレルギー症状を引き起こすこともあります。

腸内環境検査では、大腸の内視鏡検査ではわからない軽度の炎症(それでも十分副腎疲労をひきおこします)を見つける事が出来ます。治療がうまくいかない場合は、検査をして根本原因がどこにあるかを確認するのが結局早道です。

2-4 毛髪ミネラル検査

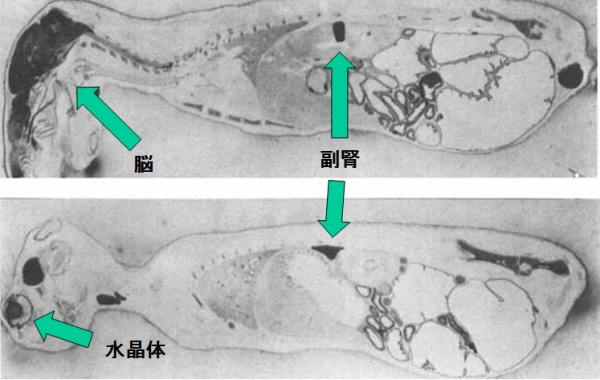

腸内環境が悪くなると、特にミネラルの吸収が悪くなり、重金属が体から出にくくなります。その状況を毛髪検査から把握していきます。

3 リーキーガット症候群(腸管壁浸漏症候群)

炎症などによって腸粘膜に穴が開いてしまい、体に悪影響を及ぼす物質が体内に入ってきてしまう事を腸漏れ症候群(リーキーガット症候群)と呼んでいます。小腸は胃で胃酸によって細かく分解された食物の栄養素を吸収する器官です。小腸にはバリアのような膜があって分子が小さな物質は通すことができるが、大きな分子は通さないような構造になっています。

食物はまず口で咀嚼によって細かくし唾液と混ざって胃に行きます。その後胃で胃酸によってさらに細かく正常に分解された食物の栄養素は、小腸のバリアを通り、腸壁のすぐ後ろにある血管へ流れこみ、身体の必要な場所へ運ばれます。

腸の壁の絨毛には薄い膜がバリアのようにはられていて、異物が貼ることを防ぐのと同時に、胃で細かく分解された食物の中の栄養素を吸収できる仕組みになっています。このバリアや破られると、異物が体内に侵入して重い感染症や様々なトラブルがおきるだけでなく、胃で十分に消化分解されなかった大きな食物の分子が血液中に入ってしまいます。未消化のタンパク質や、細菌、食品添加物などが血液の中に取り込ませてしまうと、身体はそれを異物とみなして攻撃することでアレルギー反応が起き、炎症が引き起こされます。

〈リーキーガット症候群の症状〉

下痢、過敏性腸症候群、月経前症候群、食物アレルギー、

ニキビ、肌荒れ、湿疹、リウマチ様症状、橋本病様症状、

セリアック病、抑うつ感、不安感、ADD、ADHA、花粉症、乾癬

日本人の7割がリーキーガット症候群の恐れがあると言われています。原因は食生活の悪化、抗生物質、ステロイド、ピル等の長期使用、食品添加物やカフェイン、アルコールの摂取、重金属、カンジダの増殖などです。便総合検査は「リーキーガット症候群」の原因を究明するのに最も適した検査の一つです。

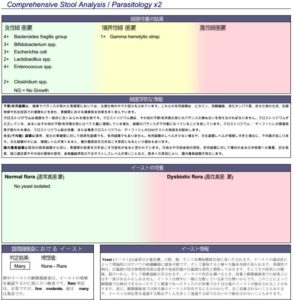

4 便総合検査

便総合検査は、腸内環境について詳細な情報を提供してくれる検査です。腸内環境検査でわかることと、150名の副腎疲労患者さんに対して当院で行った検査結果について説明します。

4-1 良性、悪性細菌のバランス

この検査では、便中の腸内細菌を培養し、それを良性、悪性細菌、境界型菌にわけて表示してくれます。結果を見れば、良性菌が多いのか、悪性細菌が多いのか、一目瞭然です。

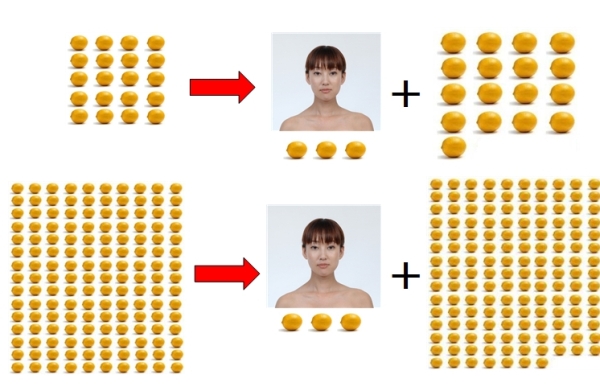

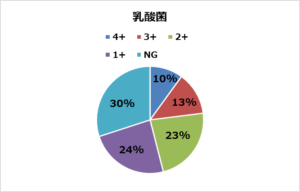

菌数は1+から4+の数値で表されます。数値が多いほど、菌数も多いということです。例えば、乳酸菌なら3+か4+くらいが、理想的な範囲です。

実際に副腎疲労患者の腸内環境検査では、乳酸菌が理想的(3+、4+)の人は23%しかいませんでした。

また、乳酸菌が3+、4+の人で悪性細菌が出ている人は殆どいなかったのも特徴的です。つまり、腸内のフローラは細菌がびっしり生えており、乳酸菌が十分な量があれば、悪性菌が増殖するスペースはないのです。

抗生剤やステロイドの使用などで良性細菌が少なくなると、その空いたスペースに悪性菌が生えてきてしまいます。

4-2 消化酵素

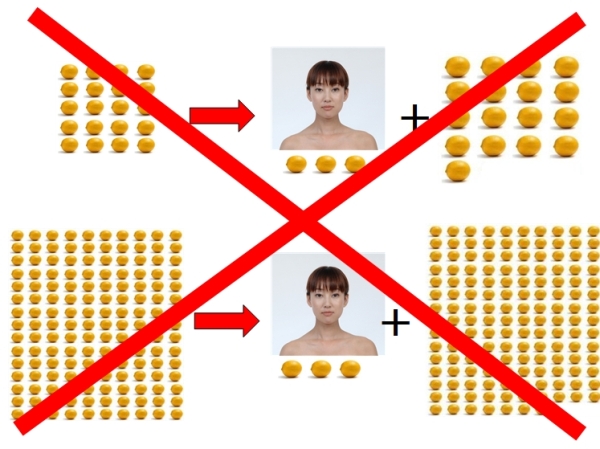

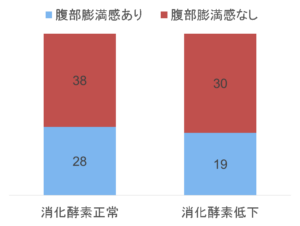

次にこのデータは、患者さんの腹部膨満がある人とない人、そして消化酵素が正常の人、低下している人の割合を示したものです。膨満感が強い人は全体の41%、消化酵素が減少している人は43%の人に見られました。

このデータによると、腹部膨満感がある人もない人も同様の確率で消化酵素が低下していることがわかります。腹部膨満感症状と消化酵素の不足にはあまり関係性を見出せませんでした。

これは、「腸内環境が改善しない人は、たとえ腹部膨満感がなくとも消化酵素を足してみて様子をみる」ことが無駄ではないことを示しています。

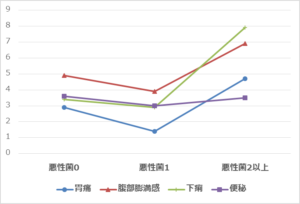

次に、腹部膨満感、胃痛、下痢と悪性細菌数との関係をみてみましょう。

悪性菌の種類数と腹部症状の間に相関関係がみられます。腹部膨満感、胃痛、下痢という症状は、SIBO(Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

小腸内細菌過剰繁殖という病態でよくみられるものです。

通常、十二指腸・小腸内のバクテリアの数は大腸内に 比べて、はるかに少ないが、SIBO患者においては十二指腸・小腸内に多数のバクテリアが繁殖し、しかもその種類は 大腸内のバクテリアに類似すると言われています。

この繁殖したバクテリアが宿主の食べた食物を 分解・発酵させる過程で、十二指腸・小腸内においてガスが 発生し、これらのバクテリアに起因する物質が下痢や 倦怠感などを引き起こすというわけです。これらの症状には、抗生剤、プロバイオティクス、成分栄養などの治療が有効だとされています。

4-4 免疫と炎症マーカー

副腎疲労の方の3分の2に免疫異常や炎症を認めました。それは、腸の炎症の修復のために副腎が酷使されている可能性があることを意味します。副腎疲労の治療では、腸の炎症の修復を常に頭に入れておく必要があります。

4-5 まとめ

平均的な副腎疲労患者さんの腸内環境像は以下の通りでした。

乳酸菌が少なく(77%)

腹部膨満感が強く(59%)

時には悪性細菌が多く(25%)

炎症を起こしており(64%)

免疫異常がある(65%)

5 腸内環境改善の治療方法

食事

以上の理由から、副腎疲労患者にとって食事治療は極めて重要です。脳に霧がかかっていて、まともに献立も考えられないという方はまずここから始めましょう。そしてだんだんと回復してきて自分の食事に気が回るようになったらより詳しく食事状態を見直していくのです。

サプリメント

上記の結果は多くの患者さんの結果をまとめて平均化したものであり、個々の患者さんの状態は人によって全く異なります。実際には診察と検査の結果からサプリメントをセレクトしていきます。

・胸焼け、食物の味が残っている、胃もたれなどの症状が強い場合→消化酵素の摂取

・便の大きさ形、臭い、回数、色が悪い場合→乳酸菌の摂取(形はバナナ状、臭いは無臭、回数は1日2回、色は茶褐色がベストです)

・下痢や便秘を繰り返す、慢性の下痢、慢性の便秘→抗炎症サプリメントの摂取

特殊な場合を除き、乳酸菌や消化酵素は必須です。

6 まとめ

腸内環境を制する者が副腎疲労治療を制する事が出来ます。「急がば回れ」とはまさに腸内環境改善のことを言うのです。腸をよくするだけで、副腎疲労の症状が8割がた軽減してしまうことはよくあることです。腸内環境ケアには数か月かかりますが、根気よく取り組んでみてください。