慢性的な疲労から抜け出せない、毎月の生理が重くてつらい、そんな悩みはありませんか?

その不調、ホルモンの代謝異常が原因かもしれません。

この記事を読んで、ホルモン代謝を理解すれば、様々な不調から抜け出す手がかりが見つかるはずです。

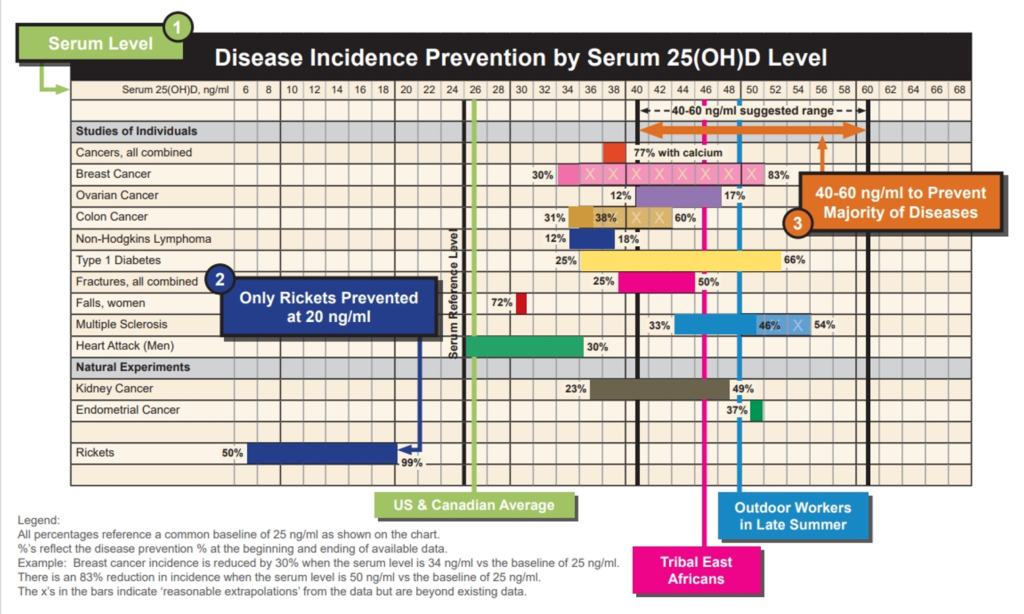

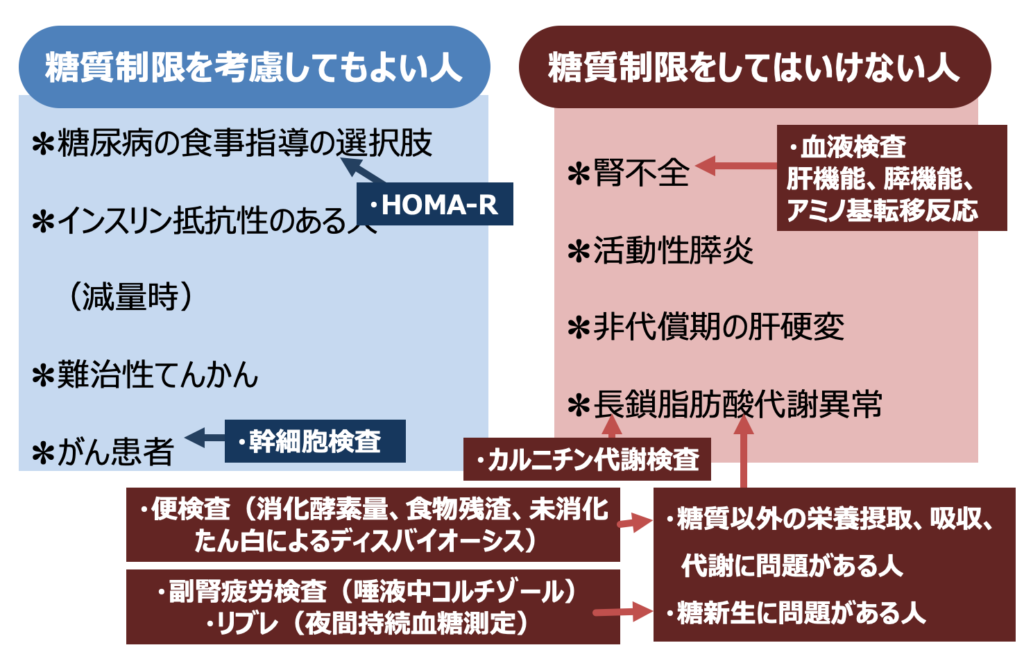

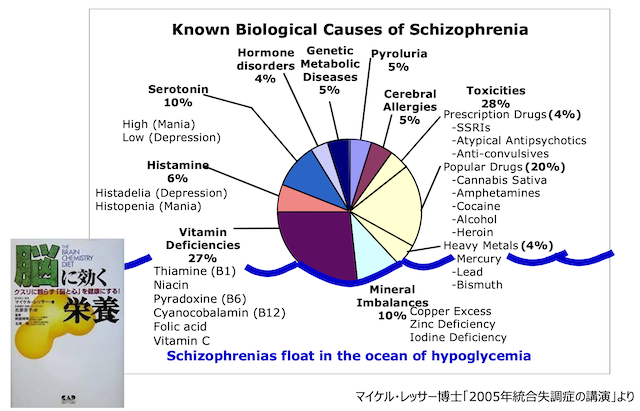

例えば、女性ホルモンの代謝が滞ると、乳がんなどの婦人科疾患を引き起こします。治療の際に、ホルモンの働きを薬で無理やり止めようとしても絶対にうまくいきません。重要なのは、ホメオスタシスに逆らわず、ホルモン代謝を正常化するという栄養療法的アプローチです。副腎疲労も甲状腺機能低下症も婦人科疾患も、ホルモン代謝の正常化が回復の鍵となるのです。

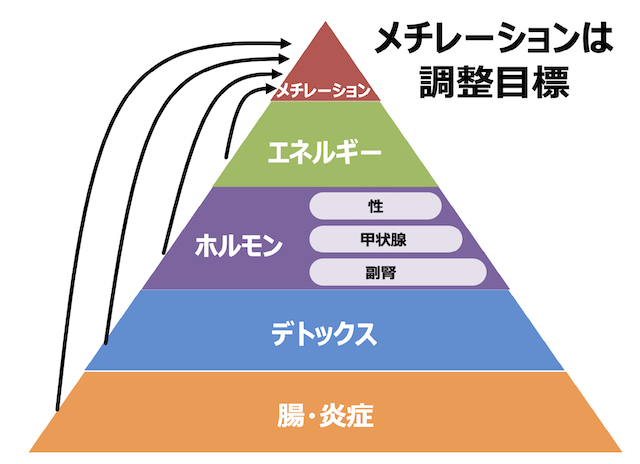

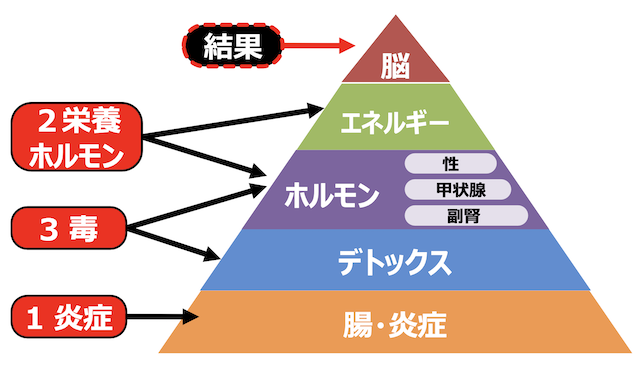

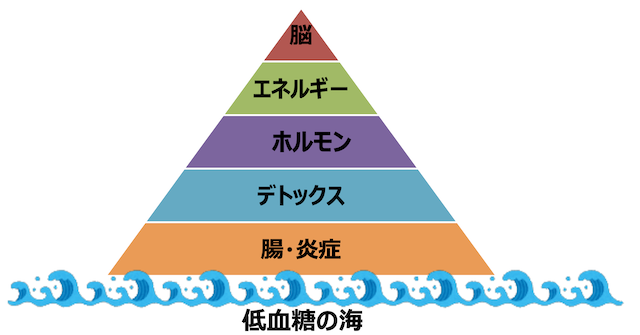

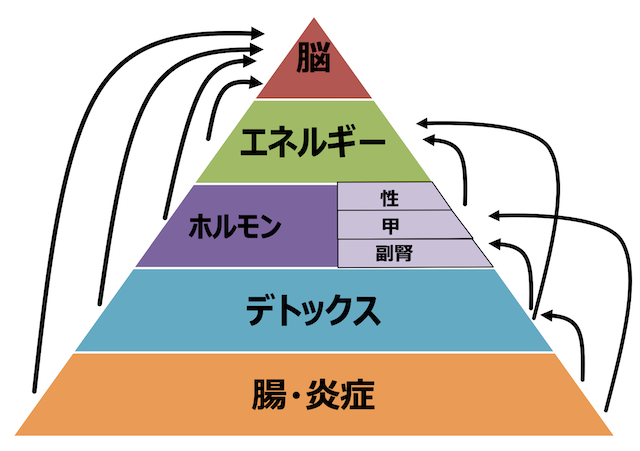

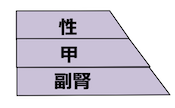

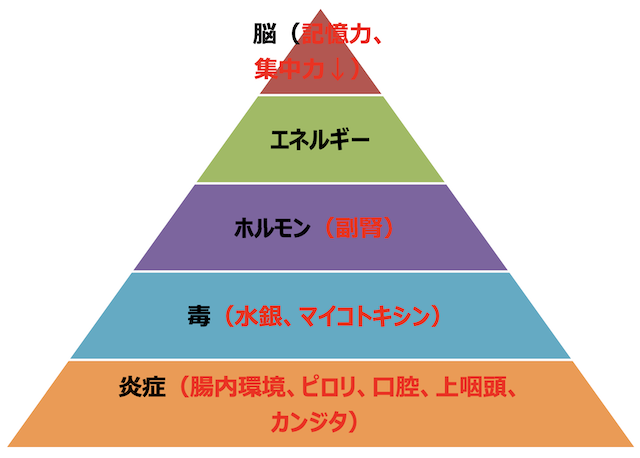

1. 治療ピラミッドにおける位置付け

根本治療の基本は、治療ピラミッドの下から順にアプローチすることです。ホルモンは、炎症や毒物の影響を強く受けるため、ピラミッドのちょうど真ん中に位置します。ホルモンに着手する際のポイントは、副腎→甲状腺→性ホルモンの順にアプローチするということです。

2. 副腎ホルモン

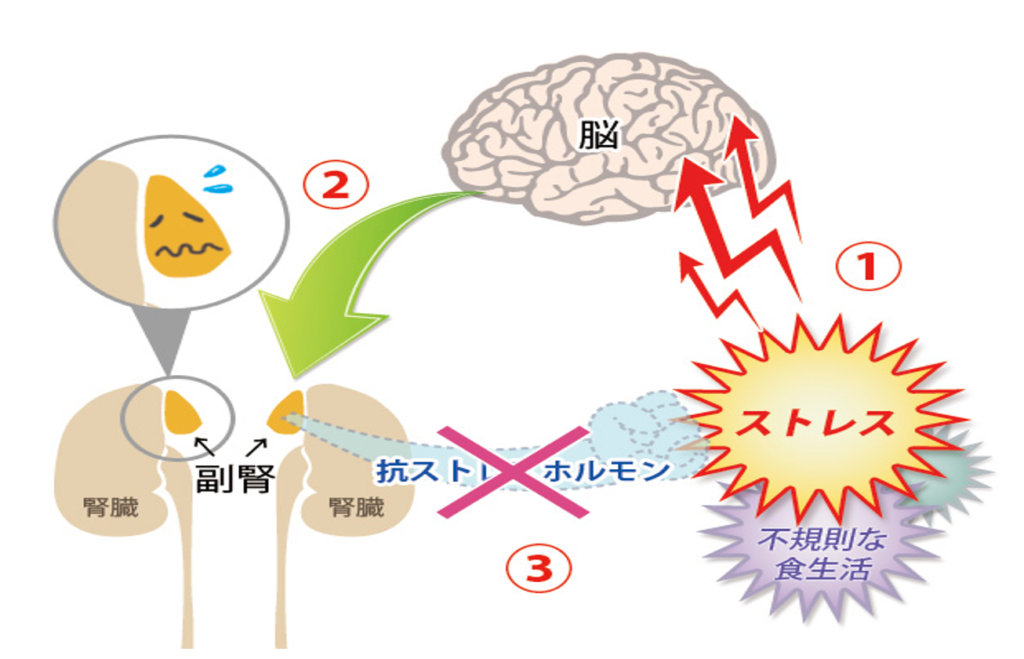

2-1. 副腎疲労は結果である

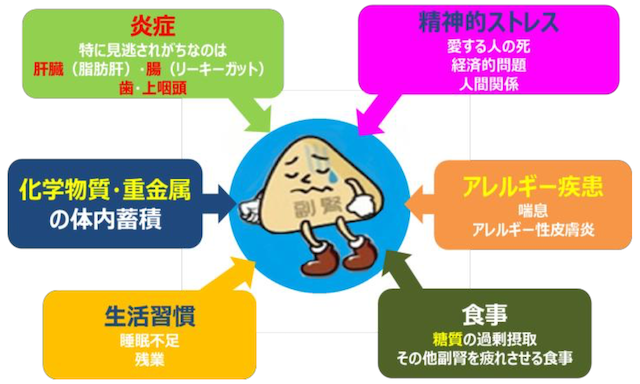

私が副腎疲労症候群(アドレナル・ファティーグ)という病態を知ったのは、2007年頃でした。それからたくさんの患者さんを診てきて、副腎疲労は様々な要因の「結果」として起こることがわかってきました。一番の要因は炎症とストレスです。また、化学物質や重金属の体内蓄積や睡眠不足でも副腎が酷使されます。

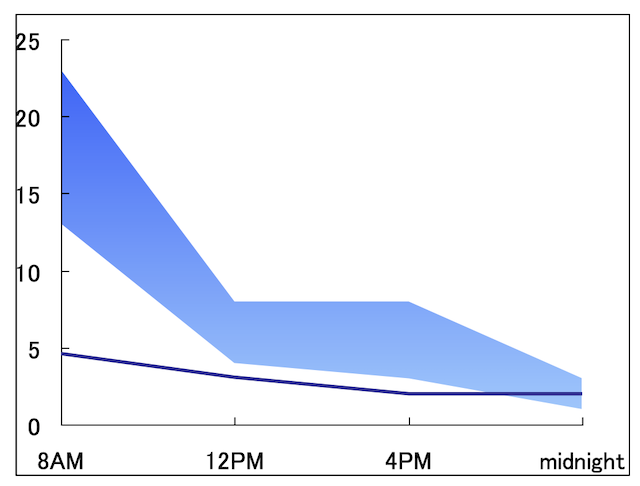

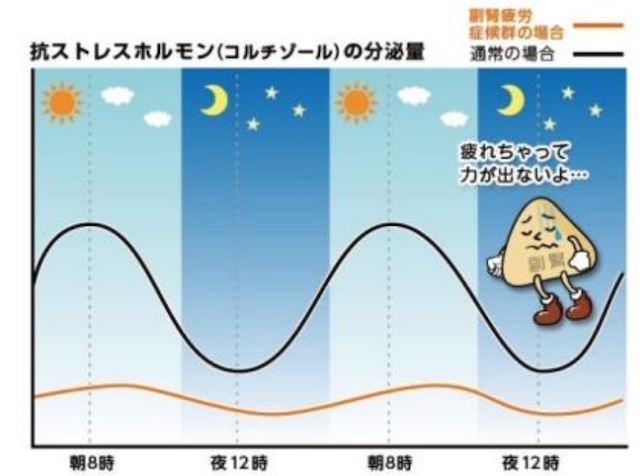

副腎の働きは、朝にピークを迎え、夕方にはほとんど働かなくなります。もともとは 1日中働き続けられない臓器なのです。睡眠による休息が不可欠で、24時間酷使されている副腎は、徐々に機能が落ちてきます。

2-2. ステロイドホルモンの代謝

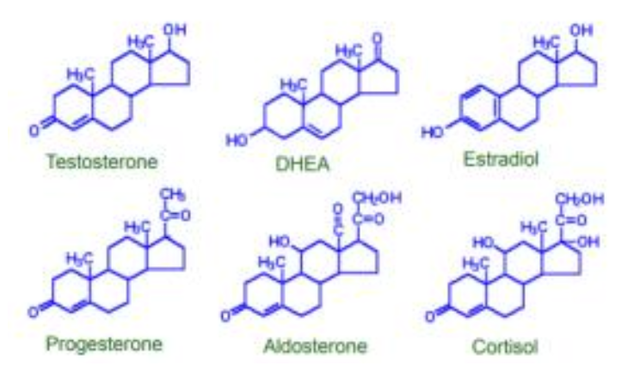

3つの六員環と1つの五員環からなるステロイド骨格を持つホルモンを、ステロイドホルモンと呼びます。

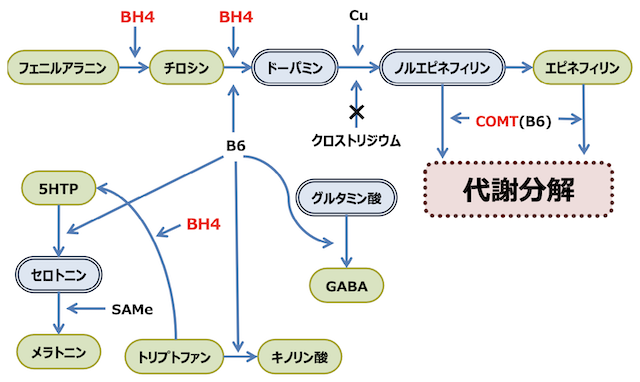

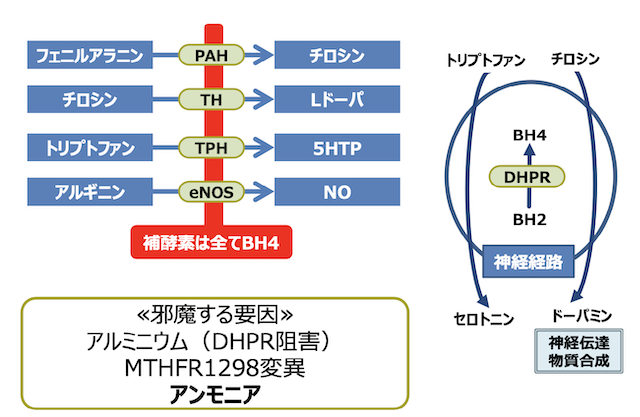

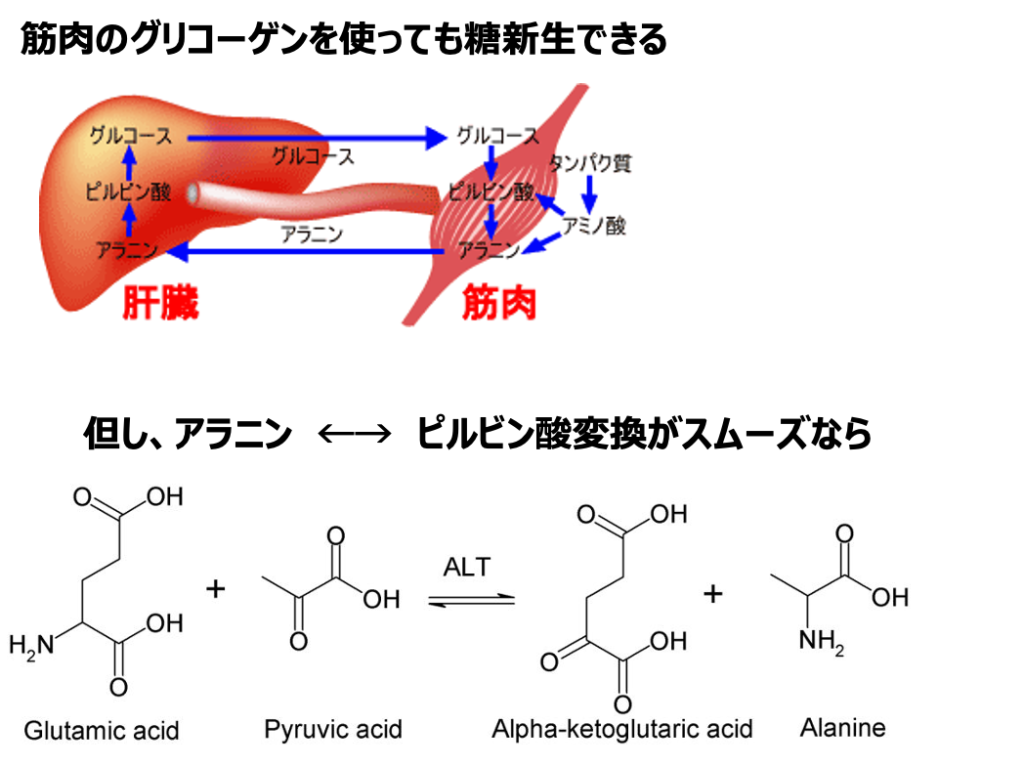

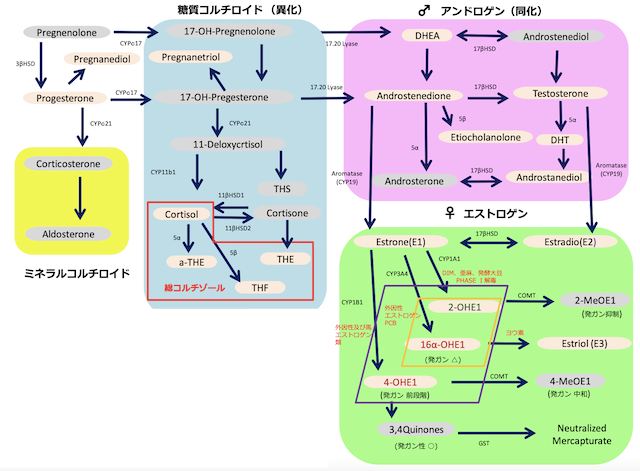

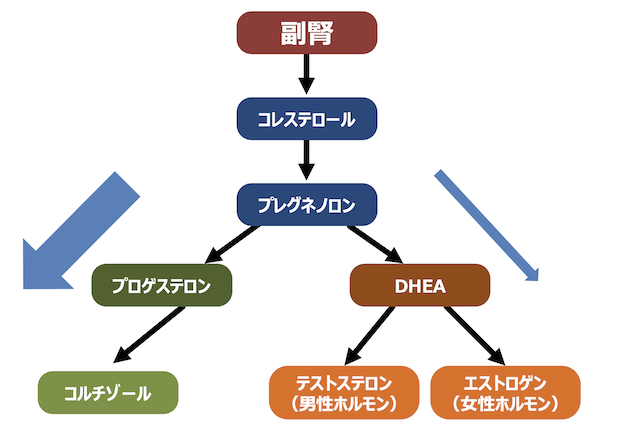

ステロイドホルモンの代謝において、プレグレノロンを起点として3つの系統に分かれます。1つ目がミネラルコルチコイド、2つ目がコルチゾールなどの糖質コルチコイド、3つ目が性ホルモンです。これらが副腎皮質でつくられています。

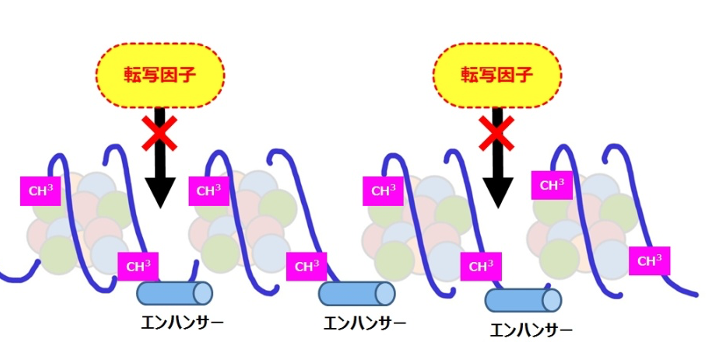

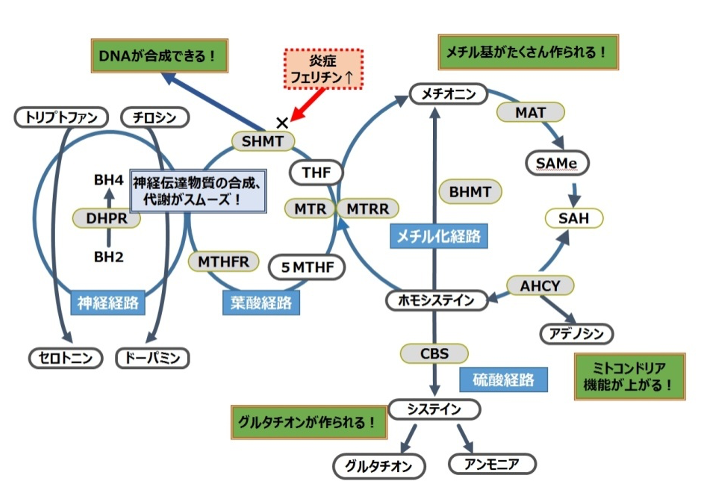

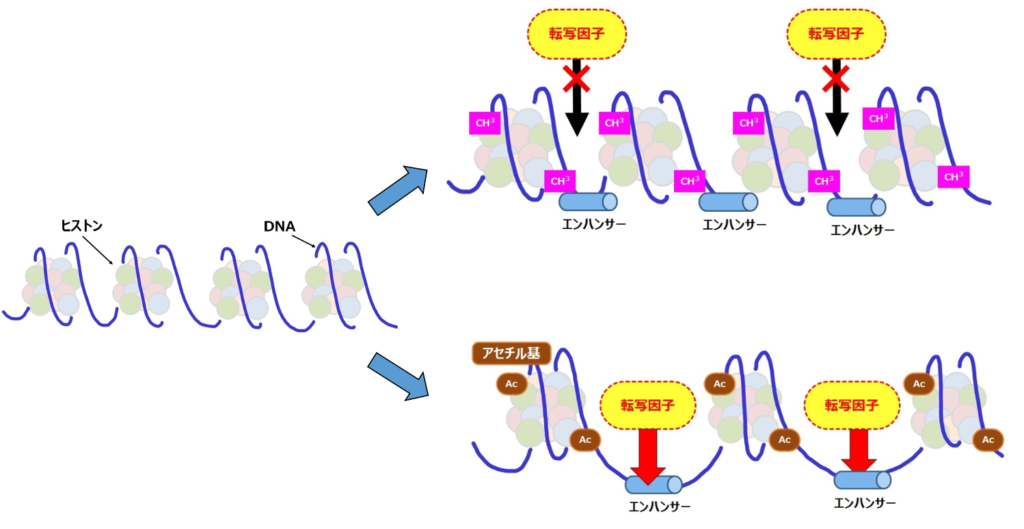

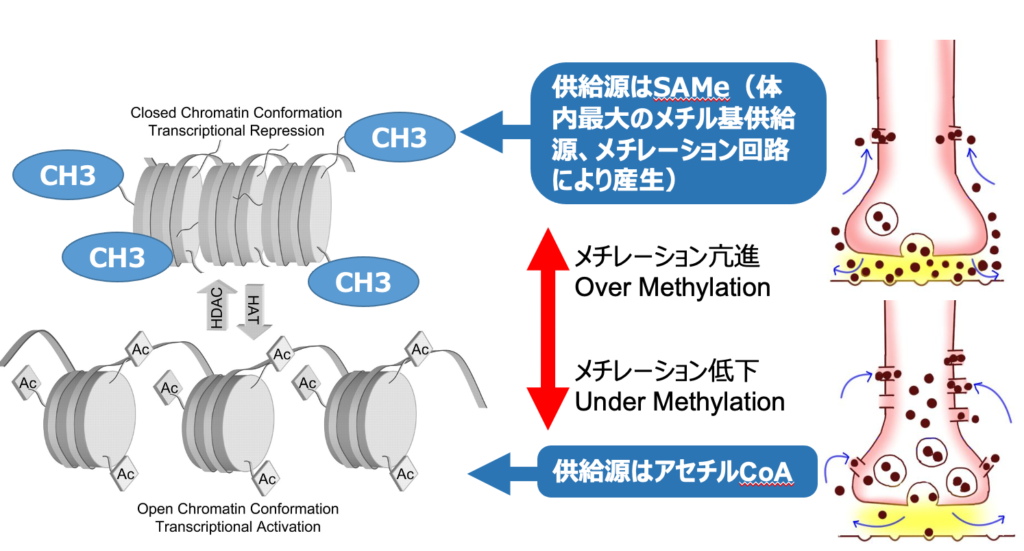

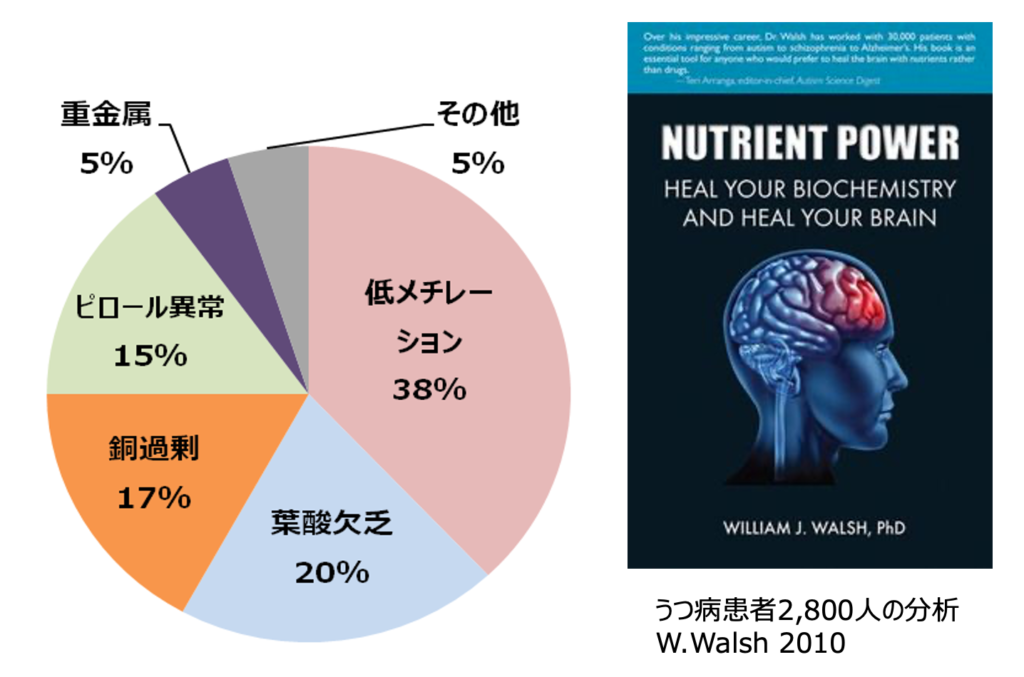

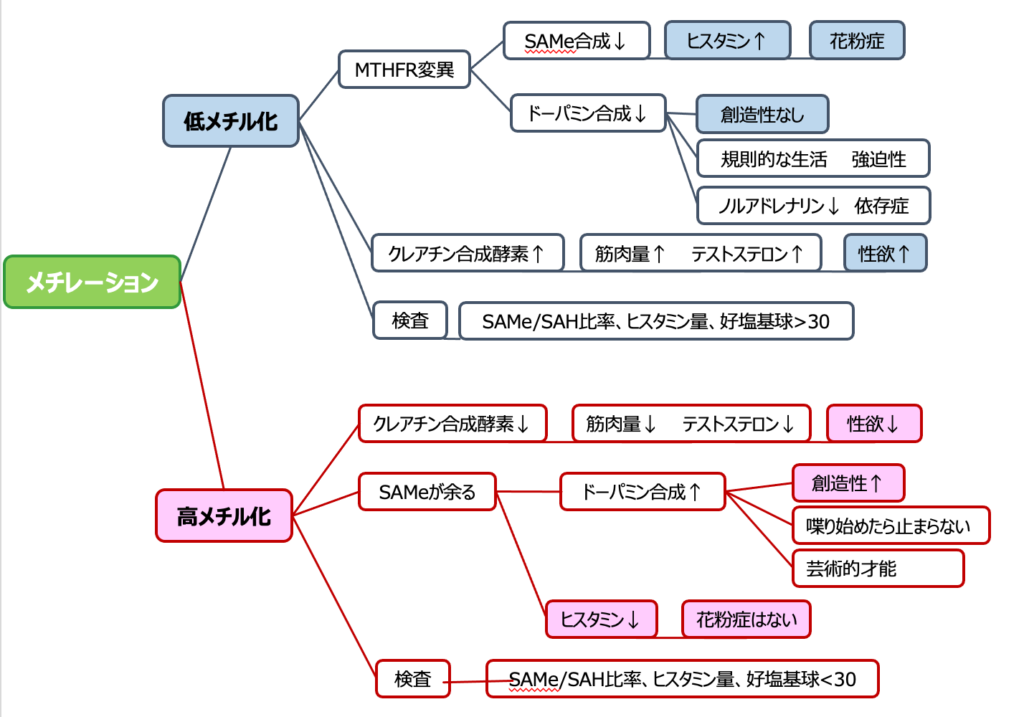

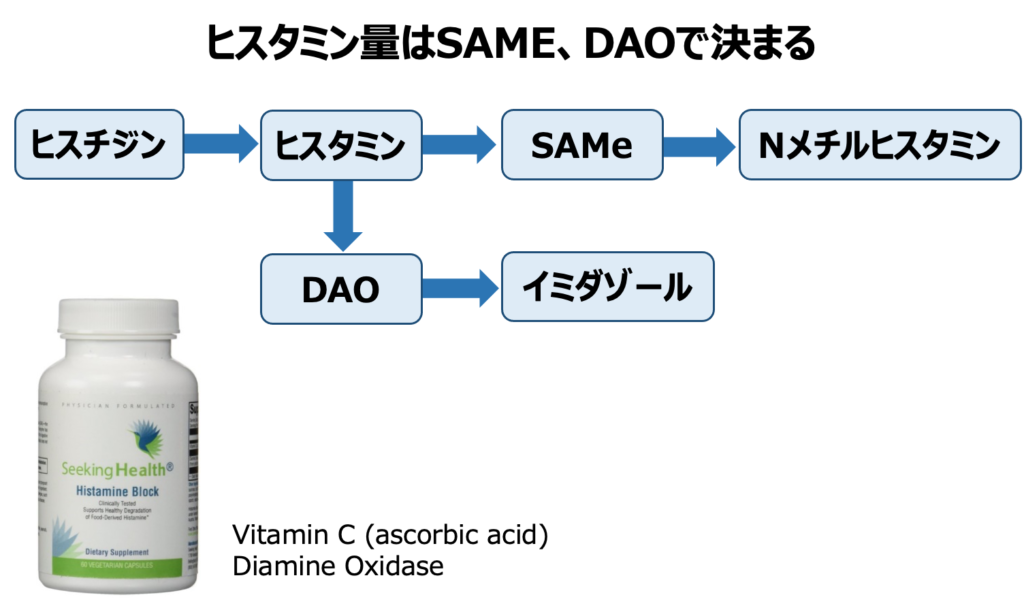

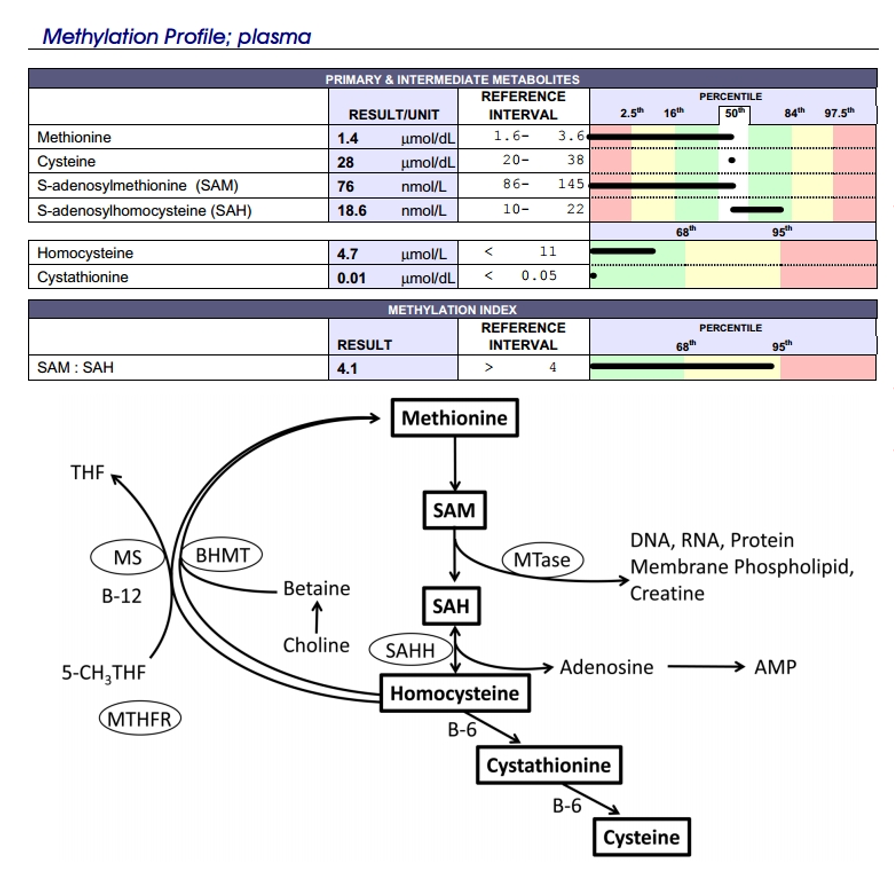

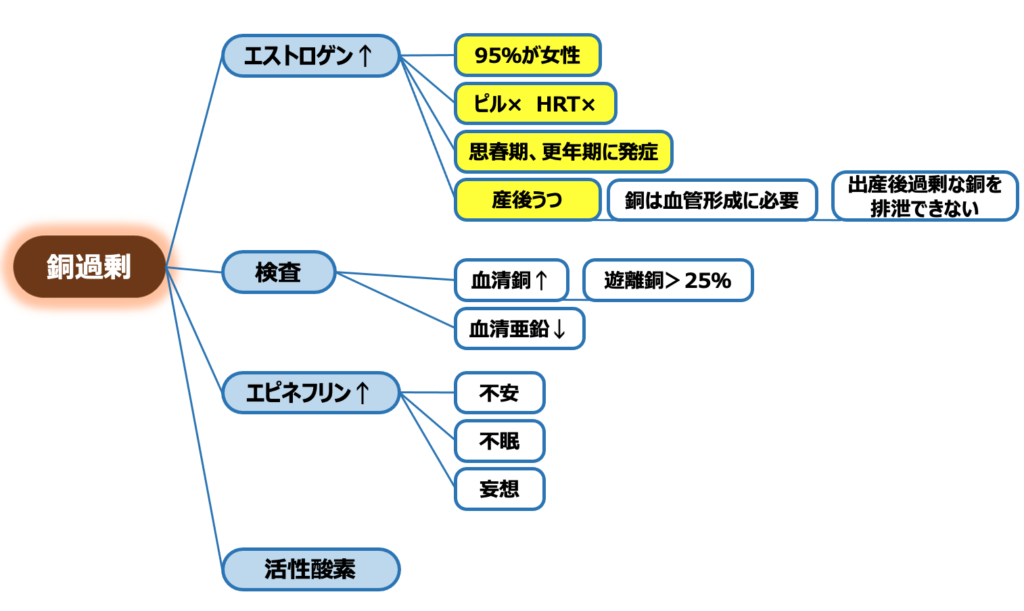

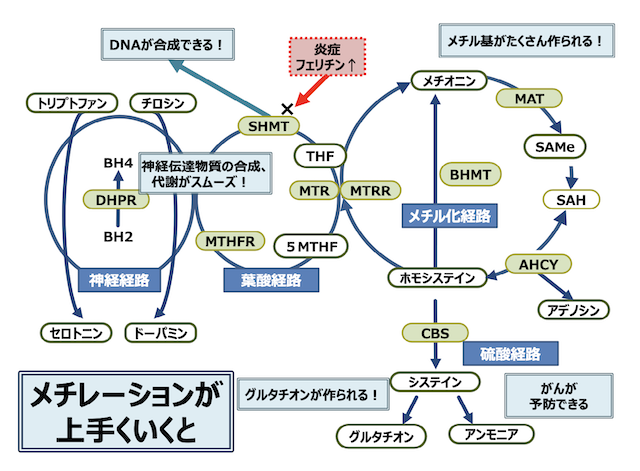

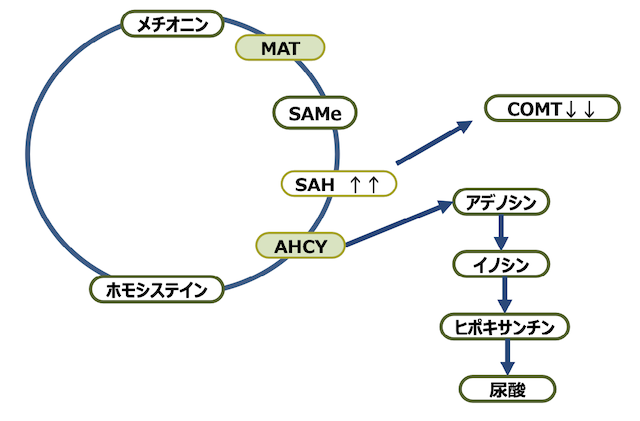

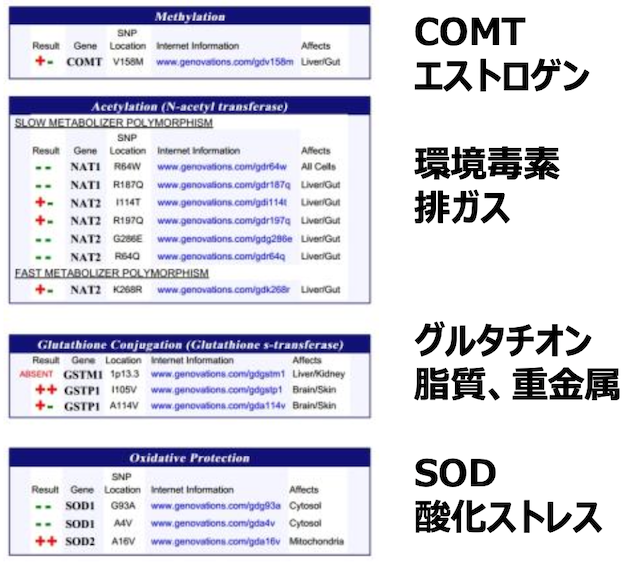

ここで重要なのは代謝の流れです。ホルモン代謝の流れが滞ると、様々な疾患を引き起こします。例えば、性ホルモンは、アロマターゼの働きにより男性ホルモンから女性ホルモンに変換され、肝臓でメチレーションを受けて最終的に分解されます。しかし、エストロゲンの分解が滞っている人は少なくありません。それによりエストロゲン過多になると、乳がんや子宮内膜症などのリスクが高まってしまいます。つまり、ホルモン代謝をいかにうまく流してあげるかが最重要課題ということです。

2-3. ステロイドホルモンの特徴

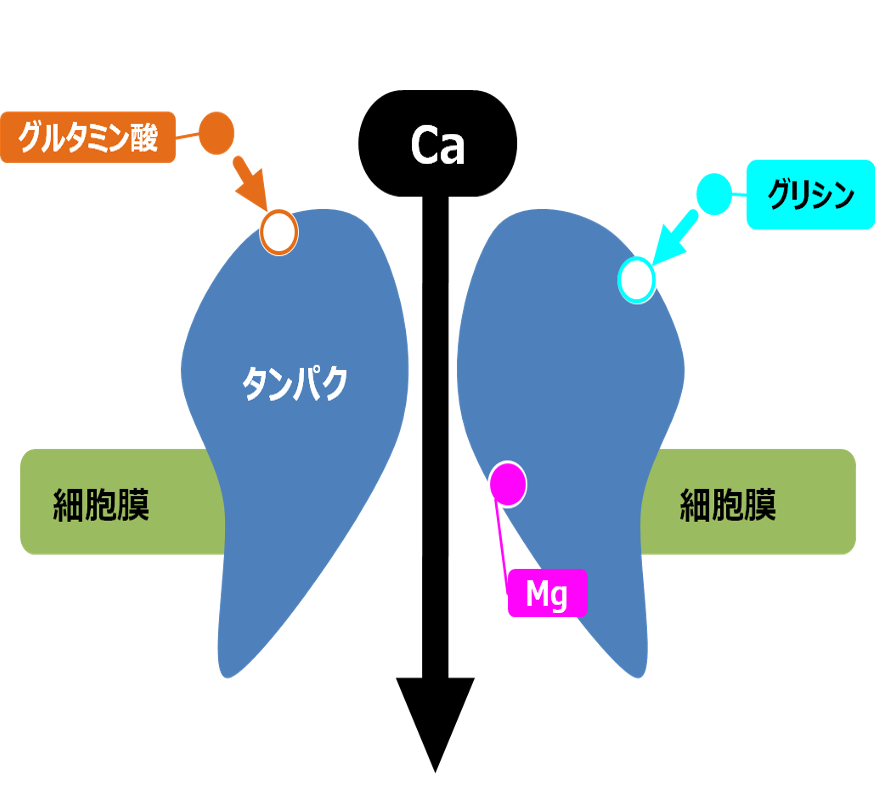

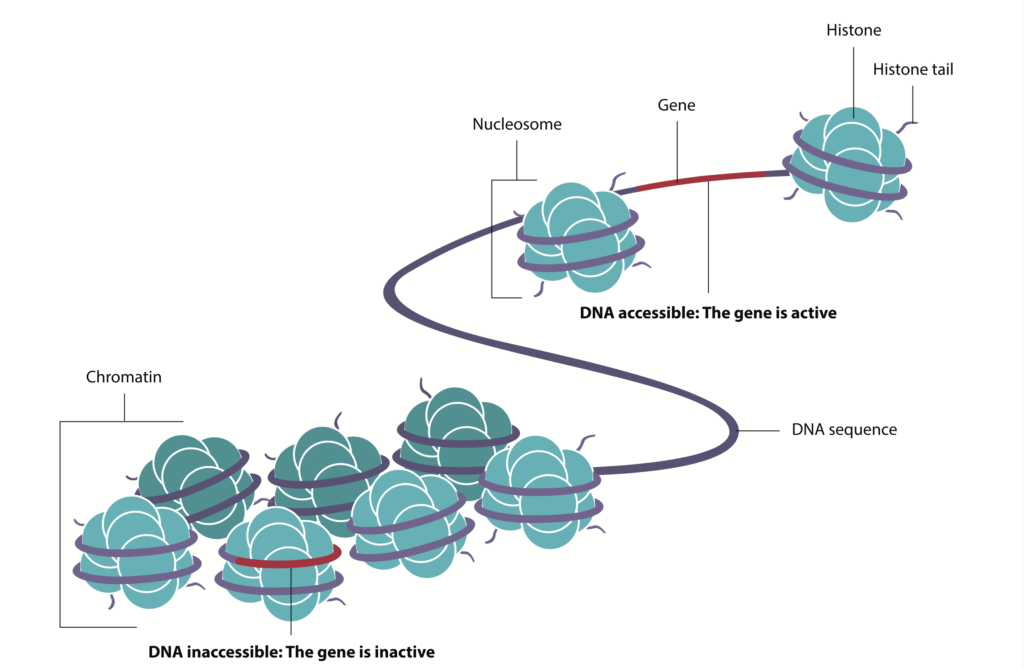

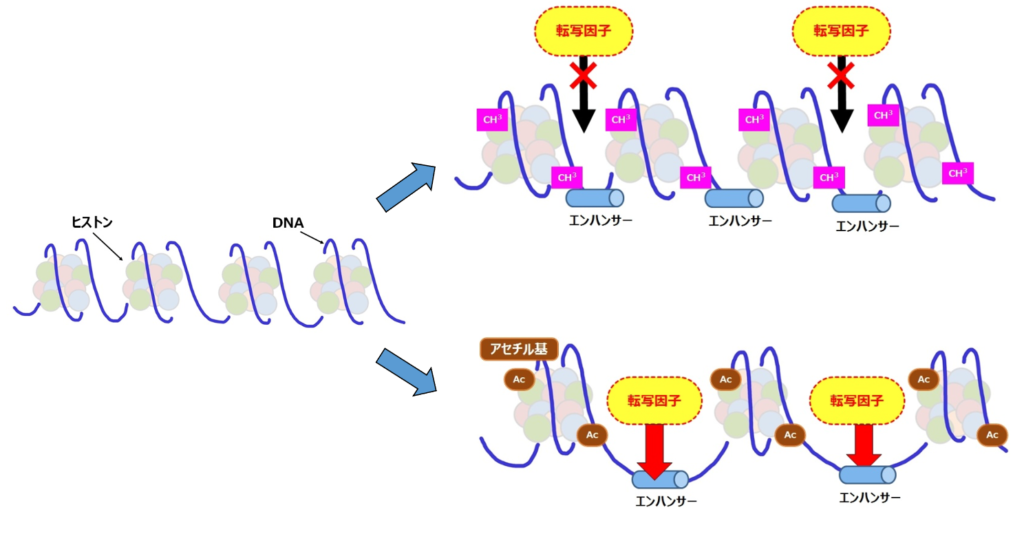

ステロイドホルモンと甲状腺ホルモンは、核内受容体に結合し、さまざまな働きを活性化させることがわかっています。核内受容体は遺伝子転写を調節しているため、生体に極めて強力な作用をもたらすのです。

ステロイド剤は、効果が現れるのがとても速いのが特徴です。それは、細胞膜を通過して直接核の中に働きかけるからです。少量で効くので、使い方を間違えないように注意が必要です。常に代謝のフローを意識して使わないと、副作用が出てしまいます。

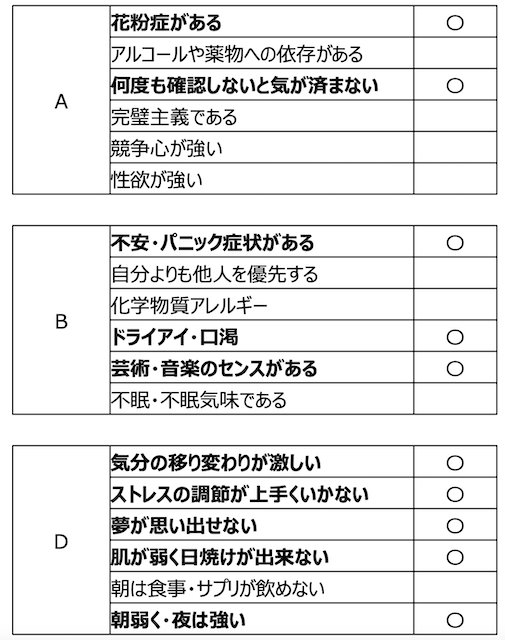

2-4. 副腎ホルモンの欠落症状

副腎ホルモンの欠落症状として、朝起きられない、起きてもぼーっとしている、イライラが止まらない、立ちくらみがする、塩をいくらかけてもまだ足りない気がする、といった特徴的な症状があります。当てはまる人が結構いらっしゃるのではないでしょうか?

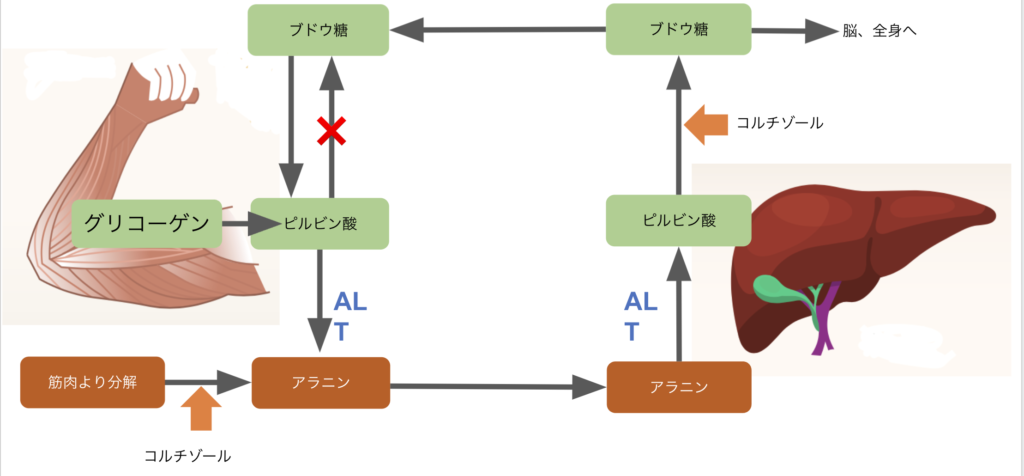

コルチゾールには、血糖値を上昇させ、炎症を抑える働きがあるため、コルチゾール不足は低血糖と炎症を促進します。副腎疲労でアトピーを抱えている人は、なかなか炎症が治りません。また、塩分を渇望したり血圧が低下するのは、アルドステロンの作用が低下することで起こります。さらに、コルチゾール・スティール症候群により、女性ホルモンが低下し、月経不順や性欲減退といった症状も出ます。

- コルチゾール欠落症状;低血糖、炎症の持続

- 部分アルドステロン作用↓;塩分渇望、低血圧

- コルチゾール・スティール;月経不順、性欲減退

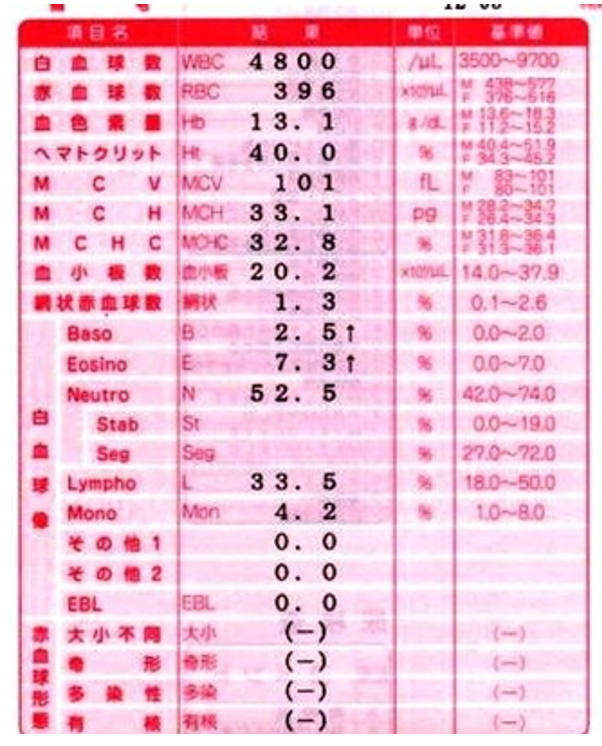

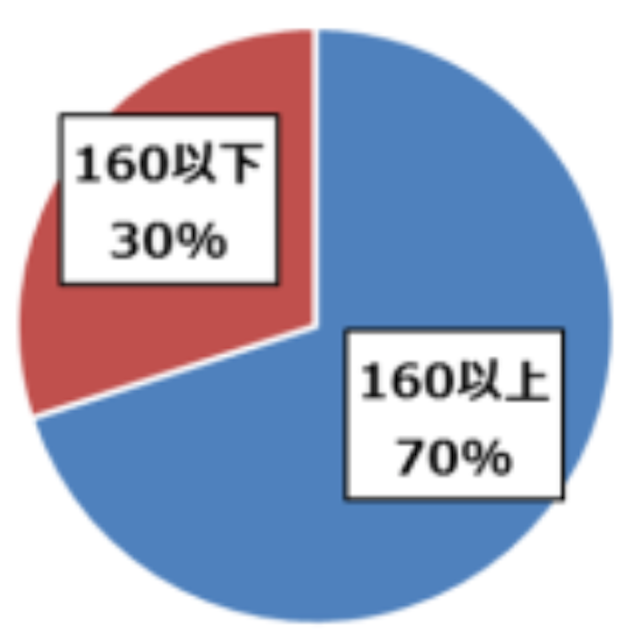

宮澤医院に来院された副腎疲労患者さんのコレステロールは、160以下の低コレステロールの人が30%、コレステロールが160以上の高コレステロールの人が70%でした。

これは、コルチゾールの原料であるコレステロールが少なすぎてつくれない場合と、コレステロールがあっても利用できていないという、両方のパターンがあると考えられます。

2-5. コルチゾール・スティール

コレステロールは、コルチゾールと性ホルモン、2手に分かれていきますが、生命にとって重要なのはコルチゾールです。したがって、コルチゾールが不足している時には、全ての材料がコルチゾールに優先的に回されることになります。その結果、性ホルモンが十分に作られず、結果として不妊等の原因になるわけです。

2-6. 副腎疲労の評価法

腎臓の上にある副腎というピラミッド型の臓器が副腎です。ホルモンを産生する臓器で、ホルモン分泌が低下する病態を副腎疲労と呼びます。症状、血液検査、唾液検査、尿検査から評価します。

2-7. 唾液中コルチゾール検査

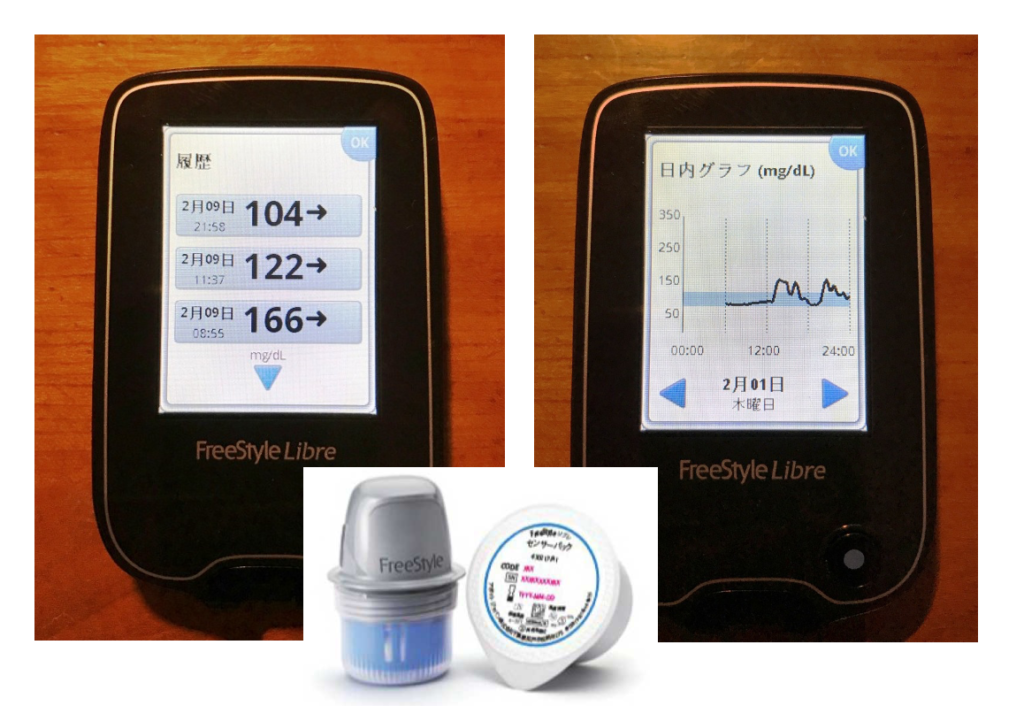

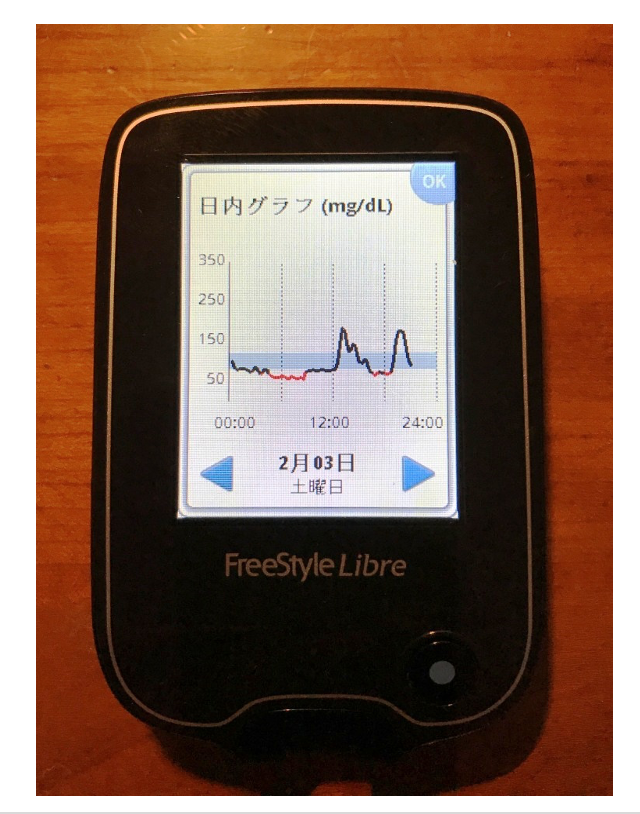

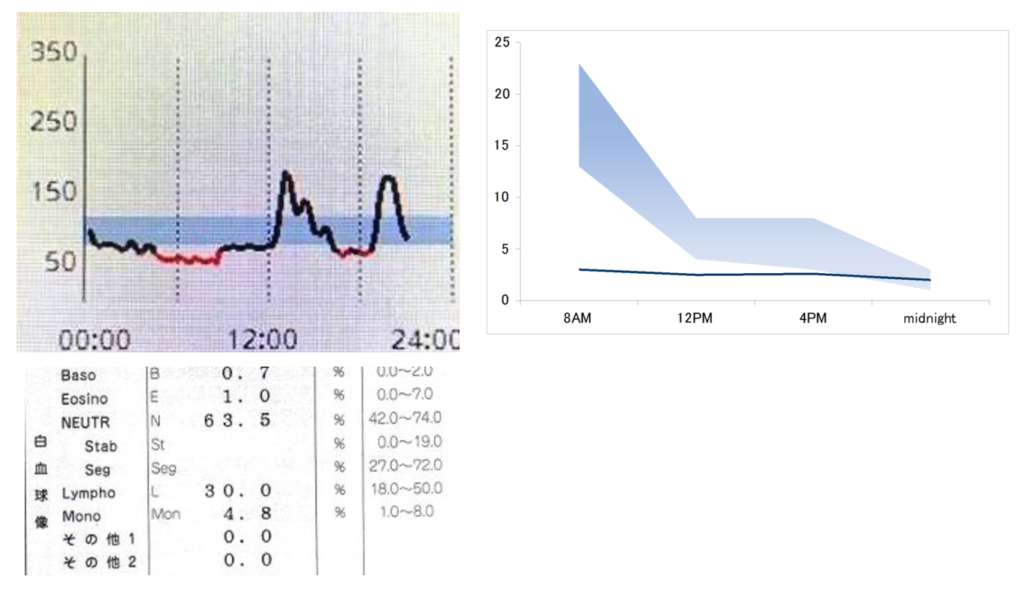

私が最もよく用いる検査は、唾液中コルチゾール検査です。コルチゾールは朝にピークを迎え夜に低くなるという特徴があります。この日内変動を評価するには、唾液中コルチゾール検査が最も適しています。

血中コルチゾールの場合、活性がないコルチゾールまで測定してしまうため、正確に評価することができません。また、採血中のちょっとしたストレスで、値が上がることもあります。

唾液中コルチゾール濃度は、血清中の非結合コルチゾール濃度に比例する

Ann Clin Biochem. 1983 Nov;20 (Pt 6):329-35.

Salivary cortisol: a better measure of adrenal cortical function than serum cortisol

DOI: 10.1177/000456328302000601

90-95%の血清中コルチゾールがアルブミンや赤血球細胞膜に結合しており、非結合のコルチゾールのみが生理活性をもつ

Psychosom Med. 1999 Mar-Apr;61(2):214-24.

Increased salivary cortisol reliably induced by a protein-rich midday meal

DOI: 10.1097/00006842-199903000-00014

基本は朝、昼、夕方、夜に採取しますが、自分がものすごくストレスかかったと感じた時に採取してもらう方法もあります。大きなストレスかかった時のコルチゾール量を把握して、生活習慣の改善に繋げることができます。このように、採取のタイミングなどを変えて応用的に使えるので、とても便利な検査です。

2-8. 副腎疲労患者は相当疲れている

宮澤医院に来院された患者さんの、実に89%は朝のコルチゾールが低下していました。1日を通して低い人が大多数ですが、稀に夜だけ高い人もいます。そういう人は昼夜逆転しているパターンですね。

2-9. 尿中ホルモン検査

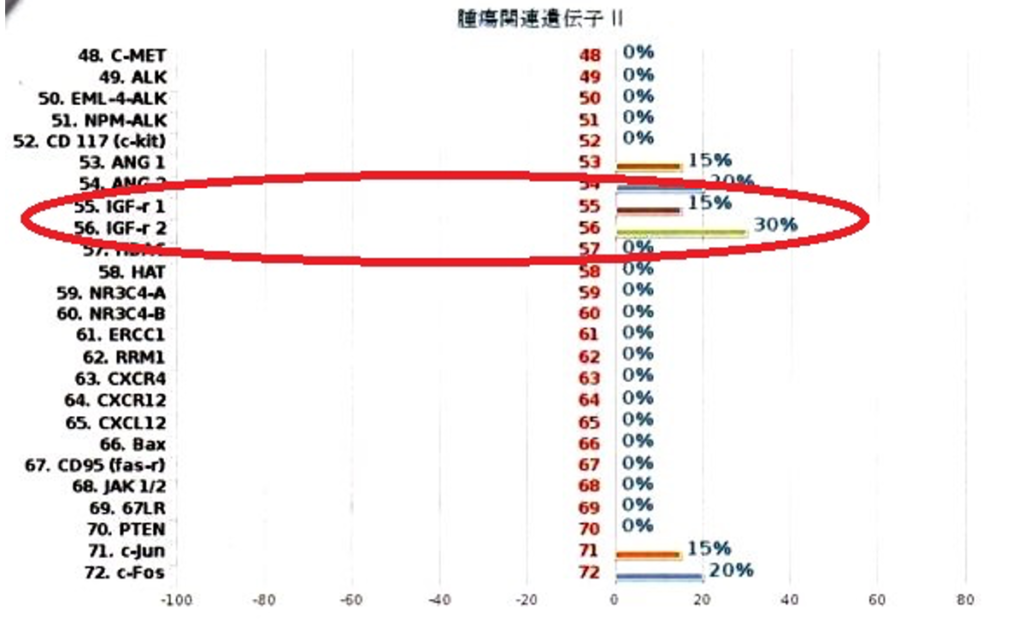

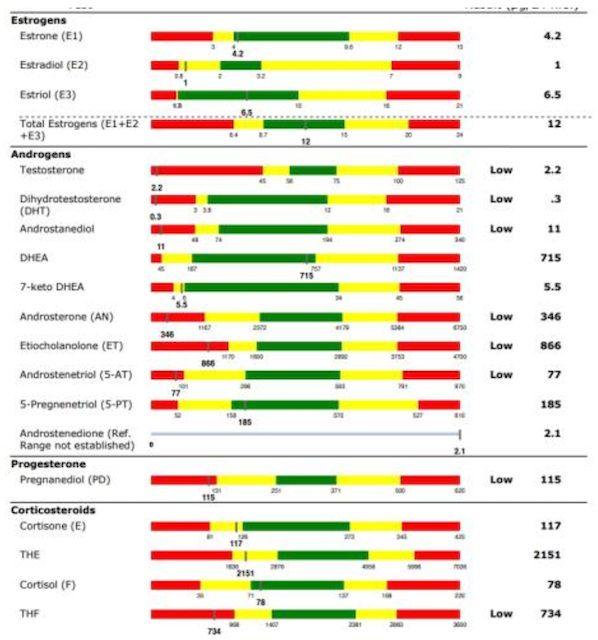

唾液中コルチゾール検査の他に、尿中ホルモン検査があります。この検査は、コルチゾールだけでなく、エストロゲンやDHEAなど、ほとんどの性ホルモンを一度に測ることができます。ホルモンの補充療法を考えている人、または乳がんなどのホルモン系の腫瘍を持っている人は、この検査を受けてホルモン代謝の状態を把握した方が良いでしょう。

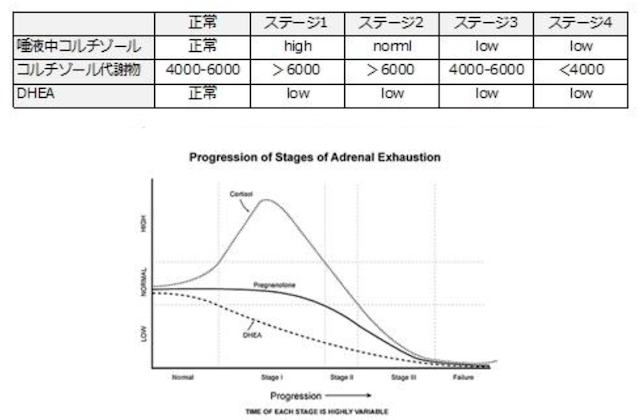

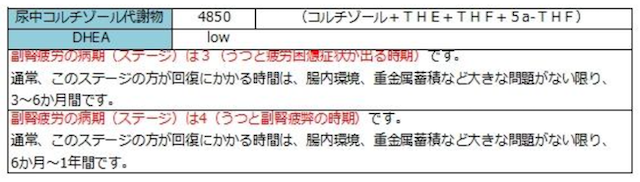

2-10. ステージと回復期間

上の症例を見ると、男性ホルモン(Androgens)がほとんどLowになっています。これはコルチゾールスティールが起きていることを示します。副腎疲労には4つのステージがあり、ステージ1はコルチゾールの過剰分泌により興奮状態にありますが、ステージ2、3、4…と進むに連れてコルチゾールが低下し、疲弊度がひどくなってきます。コルチゾール代謝物が4000以下であれば、ステージ4と判断します。尿中ホルモン検査では、1日に分泌されるコルチゾール量を把握できるので、正確にステージングすることができます。

副腎疲労がステージ4まで進行している場合は、腸内環境、重金属などの大きな問題がない限り、治療には6ヶ月から1年、完治には2年ほどかかります。ステージ3の場合は 完治まで1年程度です。このように、ステージングにより治療期間の目安を把握することができます。

副腎疲労の場合、コルチゾールスティールがあるため、ほとんどの数値がLowになってしまうことがあります。したがって、回復したタイミングで再度検査する必要があります。コルチゾールが充足してくると、性ホルモンが上がってくるので、乳がんなどのリスクを正確に読み取ることができます。乳がんのリスクは、善玉エストロゲンと悪玉エストロゲンの比率を見て評価しますが、コルチゾールスティールにより女性ホルモン全体が低下している場合は、比較してもあまり意味がありません。

2-11. 血中ホルモン検査

保険診療の範囲内で副腎疲労を見つける場合には、コレステロールやプロゲステロンの値で評価します。男性の場合、エストロゲンの一種であるエストラジオールを副腎から分泌しています。また女性の場合、DHEAとテストステロンを副腎から分泌しています。つまり、男性は女性ホルモンで、女性は男性ホルモンで副腎の働きを確認し、ある程度副腎疲労を評価することができるのです。

- 総コレステロール

- プロゲステロン

- エストラジオール(♂は副腎から分泌)

- ACTH

- コルチゾール

- DHEA-S(♀は副腎から分泌)

- テストステロン(♀は副腎から分泌)

2-12. サプリメントアプローチ

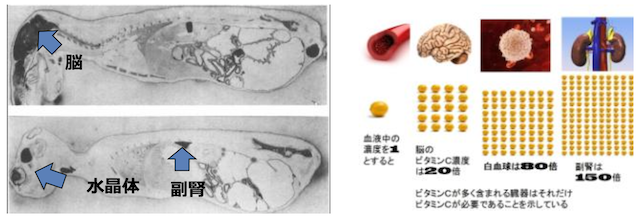

副腎疲労に対するサプリメントアプローチとして、同位同食という漢方の考え方が有効です。副腎が悪い人は、動物由来の副腎抽出物を摂ると良いということです。または、副腎に1番多い栄養素であるビタミンCやEを摂ると良いでしょう。

生理学者であるハンス・セリエ博士が行ったラットの実験で、ビタミンCが副腎の負担を軽減することを明らかにしました。ストレス負荷により見られる副腎の腫大が、ビタミンC摂取により抑えられたというものです。その効果は血中濃度に比例するため、頻回摂取、または点滴により注入すると、副腎を効果的にリラックスさせることができます。

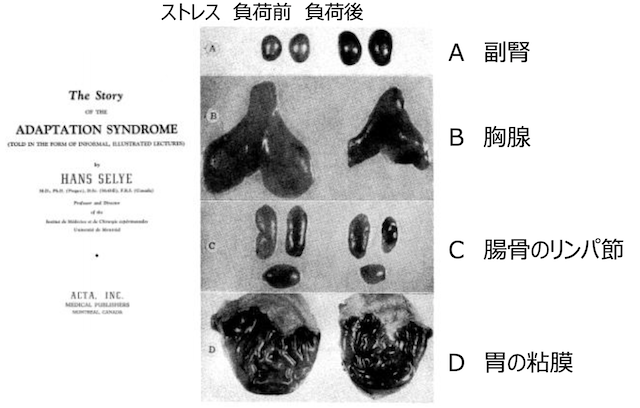

2-13. ハンス・セリエのストレス反応

ストレスかかると、副腎が腫れ、胸腺は萎縮し、免疫は低下します。リンパ腺も小さくなり、胃の粘膜から出血が見られるようになります。このようなストレスによる徴候はセリエの3徴と呼ばれています。セリエは、出血、体の束縛、過度の運動、どのようなストレス負荷をかけても、副腎の肥大、胸腺の萎縮、胃潰瘍(胃出血)がいつも一緒に起こることを明らかにし、これを警告反応と名付けました。これらは解剖で見た肉眼的な所感ですが、今はもっと様々な反応が起こることがわかっています。

2-14. 副腎疲労のステージ

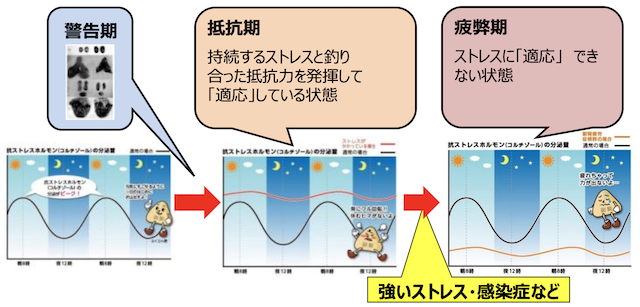

副腎疲労は、警告反応が起こる警告期を経て抵抗期に向かいます。持続するストレスと釣り合った抵抗力を発揮し、適応している状態です。唾液中コルチゾールは1日中高値を示し、炎症やストレスに対応しているのがわかります。しかし、多くの患者さんを診ていますが、このような人が来院することはほとんどありません。興奮状態にあるので、自分が副腎疲労だという自覚がないからです。来院されるのは、強いストレスや感染症などのトリガーにより、コルチゾールがガクンと減って疲弊期に突入した人たちです。

2-15. ストレス反応には2系統ある

副腎疲労の改善には、サプリメントケアによる対処も必要ですが、ストレスのコントロールが必要不可欠です。ストレス反応には、内分泌系と神経系の2系統があります。内分泌系は、脳下垂体、ACTH、副腎皮質と伝達され、コルチゾールが分泌される流れです。

内分泌系

脳下垂体→ACTH→副腎皮質→コルチゾール→標的細胞

神経系は、自律神経が副腎の髄質(副腎の中身)を直接刺激し、アドレナリンを出すという流れです。副腎髄質は、脳下垂体のホルモンコントロールを受けず、自律神経の電気インパルスによってのみコントロールされているため、自律神経のコントロールも副腎のためには必要なのです。

神経系

自律神経→副腎髄質→アドレナリン→標的細胞

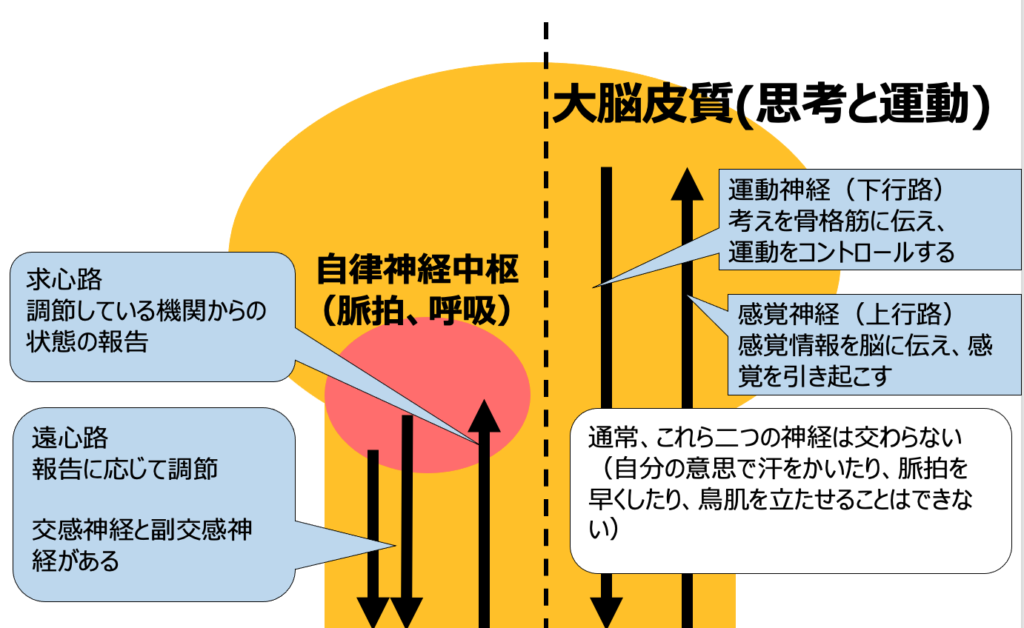

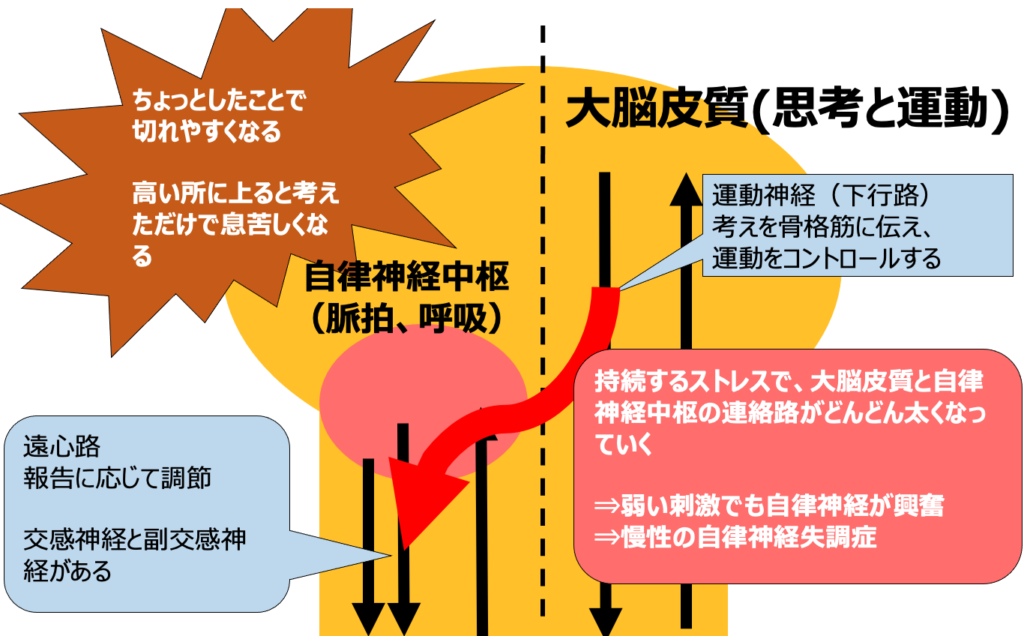

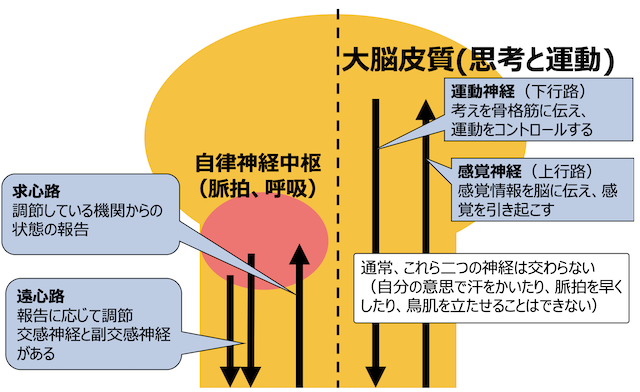

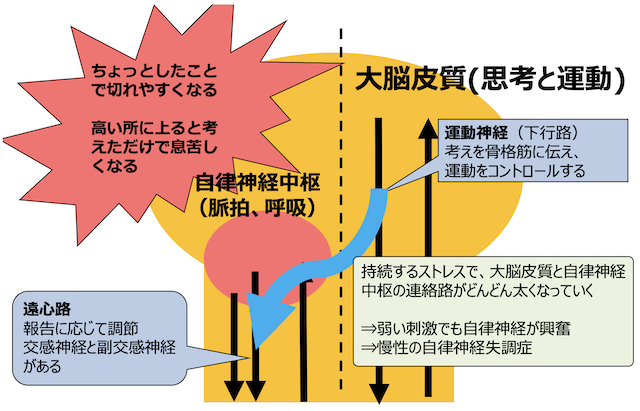

人間の神経には、自律神経と体性神経があります。自律神経は、脈拍や呼吸をコントロールしている神経、体性神経は、運動神経や感覚神経をコントロールしている神経です。通常、これらの2つの神経は交わることはありません。体性神経は自らの意思で制御できますが、自律神経はコントロールすることができません。自分の意思で汗をかいたり、脈拍を速めたり、鳥肌を立たせたりということはできませんよね。これらは自律神経が司っているからです。

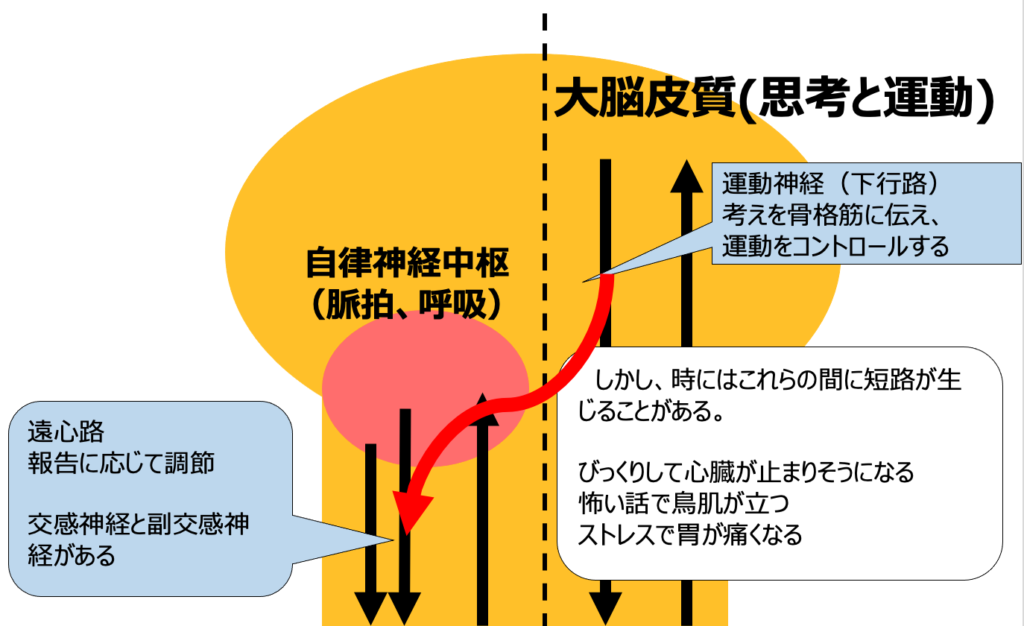

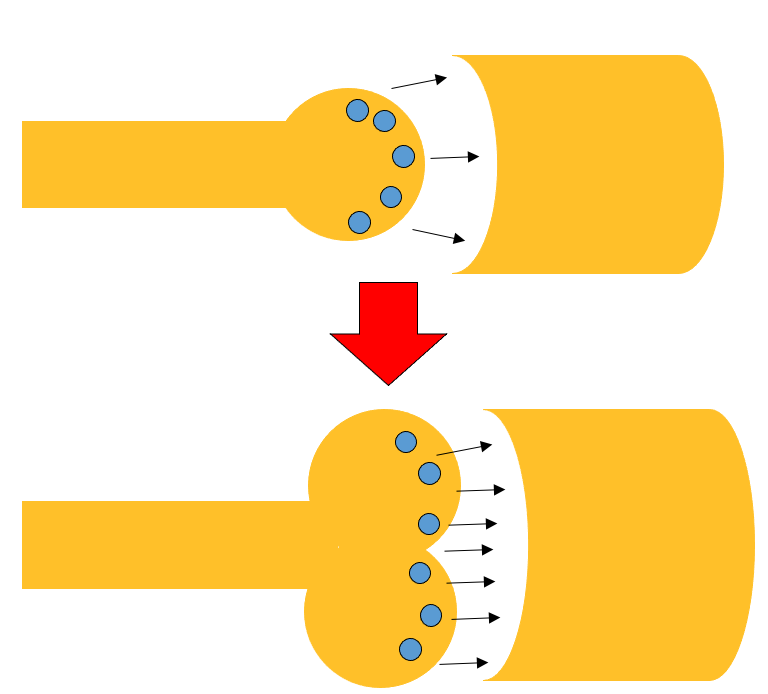

しかし、びっくりした時などはこの2つの神経が交差します。このような交差を繰り返し続けていく(ストレスが持続する)と、自律神経中枢と体性神経の間に単路ができてしまいます。この単路が太くなるほど、どんどんストレスに弱くなって、ちょっとしたことで切れやすくなったり、高い所に登ることを考えるだけで息苦しくなったりします。

2-16. 必要なのは鈍感力

できてしまった単路をどう治せばよいのかというと、それは鈍感になることです。鈍感力を養うのに1番おすすめなのは、マインドフルネスです。簡単に言うと、自分の呼吸に集中する訓練です。何事が起きても自分の呼吸に意識を戻す、思考が別のところに行っても、また自分の呼吸に戻る、その繰り返しで鈍感力が養われます。

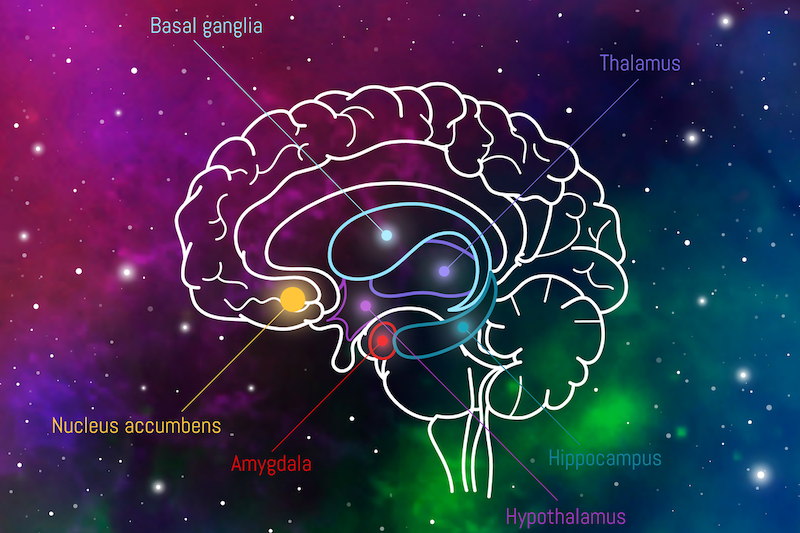

副腎疲労は副腎の不調によって起こりますが、大元の原因はHPA軸にあります。視床下部、下垂体、副腎の機能が同時に低下してしまうのです。ストレスには精神ストレスと身体ストレスがありますが、どちらも扁桃体を経由します。この扁桃体が自分にとってストレスかどうかを決めるのです。ストレスだと判断すると、コルチゾールの分泌量を上げたり、心拍を上げたりして反応します。つまり、ストレスとして感じるかどうかは扁桃体次第だから、扁桃体を鍛えましょうということです。

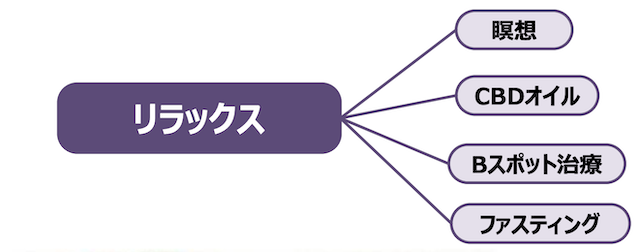

瞑想は扁桃体を鍛える訓練とも言えるわけです。リラックスするには、瞑想、CBDオイルの使用、Bスポット治療、ファスティングなどが効果的です。Bスポット治療は、上咽頭のところに通っている副交感神経を刺激するため、リラックス効果があります。ファスティングも、自律神経の緊張を緩和させる究極の方法です。あらゆる方法を使って脳をリラックスさせることが大切です。

2-17. 脳に有効なサプリメント

脳に対するサプリメントアプローチで有効なのは、脳の材料となるフィッシュオイルです。特にDHAは二重結合が多く、細胞膜の流動性を高める働きがあります。

J Nutr. 2010 Apr;140(4):869-74.

DHA may prevent age-related dementia

DOI: 10.3945/jn.109.113910

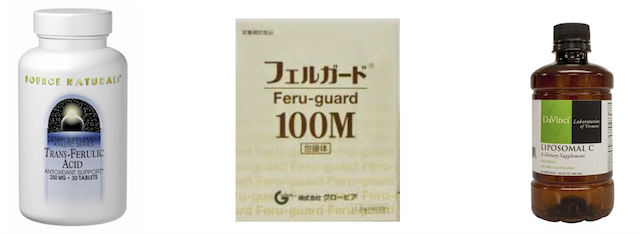

ヘルシーパス社のスマートコリンは、認知機能のサポートに使われています。また、グロービア社のフェルガード(フェルラ酸)は、日本認知症予防学会が推奨している脳の抗酸化サプリメントです。MSS社のuDHAは、抗酸化作用が強化されたDHAです。

2-18. 生まれつきの副腎疲労もある

恐怖麻痺反射(ストレスにさらされ、胎児が身を固めて刺激に耐えようとする反射)が残存している人は、生まれつき副腎疲労を抱えています。ちょっとしたストレスに異常に反応してしまうので、常に疲れてしまう傾向にあります。感覚が過敏なために、副腎や自律神経、背筋がいつも緊張しています。さまざまな行動を無意識のうちに抑制し、極度の引っ込み思案の方は、もしかしたら恐怖麻痺反射が残っているのかもしれません。適切なケアで治すことも可能ですから、詳しくは小池先生の動画をご覧ください。

2-19. エネルギー泥棒を見つける

エビデンスには乏しいですが、副腎疲労の人はエネルギーがどんどん漏れているという説があります。エネルギーは感情でかなり消費されます。人から褒められている時、豪遊して無駄遣いしている時、ノリノリでしゃべって自分に酔っている時、こういう時はエネルギーが漏れている時で、心地よい状態です。しかし、エネルギーがある一定ラインを下回ると、他人からエネルギーを奪おうとする、エネルギーバンパイアの状態になってしまいます。この状態にならないためには、人から認められてエネルギーを補充する必要があります。

余談ですが、副腎疲労重症者の動物占いを見たところ、サルとヒツジが多いという結果が出ました。サルは、じっとしてるのが苦手、活発に動き回り複数のことを同時進行する、褒められるとなんでもやってしまうという特徴があります。マルチタスクは、複数のことを同時にやっているようで、実は人間は1つのことしかできないので、1つ1つのタスクを超高速で切り替えながら行っているだけなのです。だからものすごく疲れます。またヒツジは、和を大切にする性格で、本音を隠しがちです。こうした人たちは副腎疲労になりやすいので気をつけてくださいね。

そんな人におすすめの本を2冊紹介します。1冊は『エッセンシャル思考』(グレッグ・マキューン著)です。本当に重要なことだけに取り組み、他は全部断るべし、という内容が書かれています。

もう1冊は「嫌われる勇気」(岸見 一郎/古賀 史健 著)です。ここに書かれているのは、自分と他人のタスクの分離です。この仕事は私の仕事ではないですよ、あなたの仕事ですよって言えない人は、まずこれを読んでみてください。

2-20. コルチゾール補充

副腎疲労の治療には、重金属をデトックスしたり、ストレスを無くしたりすることから始めるのですが、中にはどうしても仕事を休めない、なるべく早く復帰したい、という人もいるので、そういう場合は根本治療と並行してコルチゾール補充療法を行うこともあります。

ホルモン治療の第一人者であるハルトゲ博士の著書、「ホルモンハンドブック」は、ホルモン治療をされる方にはぜひ読んでいただきたい一冊です。コルチゾールやDHEAなど、12種類程のホルモンの補充療法が詳細に書かれています。

例えば、男性でマイルドなコルチゾール欠損の場合は、ヒドロコルチゾンを朝に20mg、昼に10mg使うと書かれています。私もコルチゾールの補充療法をする場合は、ヒドロコルチゾンを使います。ヒドロコルチゾンは最もバイオアイデンティカルなコルチゾールです。人間が代謝しやすいので、副腎の疲弊が起こりにくいというメリットがあります。ただし、ヒドロコルチゾンだけでは解決できません。必ず根本治療をセットで行わないと、薬のテーパリングができなくなってしまうからです。

2-21. DHEAの併用

ヒドロコルチゾンを使う場合は、テストステロンの1つであるDHEAを併用すると良いでしょう。DHEAにはアナボリック(タンパク質の同化)作用があります。コルチゾールはタンパク質分解作用があるため、薬で大量に体内に入れると、筋肉が減少し内臓中心性肥満になります。お腹周りは太るのに、手足の筋肉が衰えて細くなるという身体的特徴が見られます。したがって、DHEAを一緒に摂るとタンパク質の分解を抑えることができます。男性ホルモンなので、男性の方は比較的量を多く使っても大丈夫ですが、女性は少なめに抑えた方が良いでしょう。副作用は、皮膚が脂っぽくなることです。気をつけたいのは、ホルモン系腫瘍の方には禁忌ということです。投与前に尿中ホルモン検査を行うことをお勧めします。

男性

・朝食前後35mgからスタート

・状況(ストレス・風邪など)に応じて+50〜200%

・最適量は20〜55mg/day

女性

・朝食前後20mgからスタート

・状況(ストレス・風邪など)に応じて+50〜100%

・最適量は5〜30mg/day

3. 甲状腺ホルモン

3-1. Ⅱ型甲状腺機能低下症

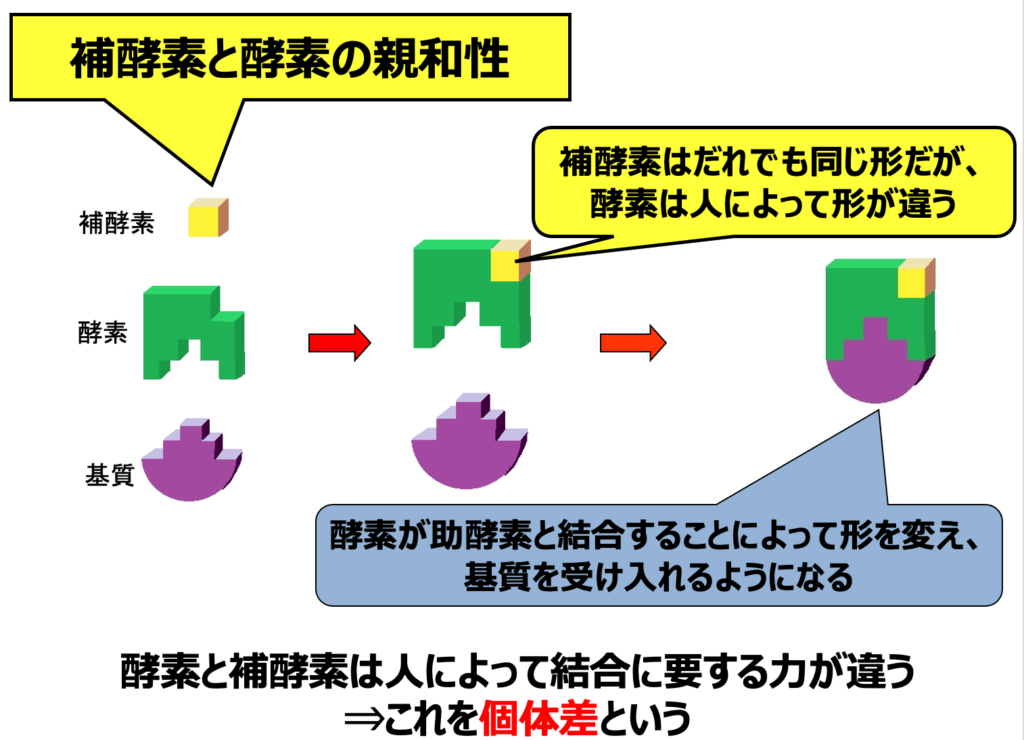

甲状腺低下症には、大きく分けて、通常の甲状腺機能低下症とⅡ型甲状腺機能低下症があります。Ⅱ型甲状腺機能低下症は、血液検査では異常が認められず、甲状腺ホルモンも十分に出ているのですが、受容体が正常に機能していないため、結果として甲状腺機能低下の症状が出ている病態を指します。

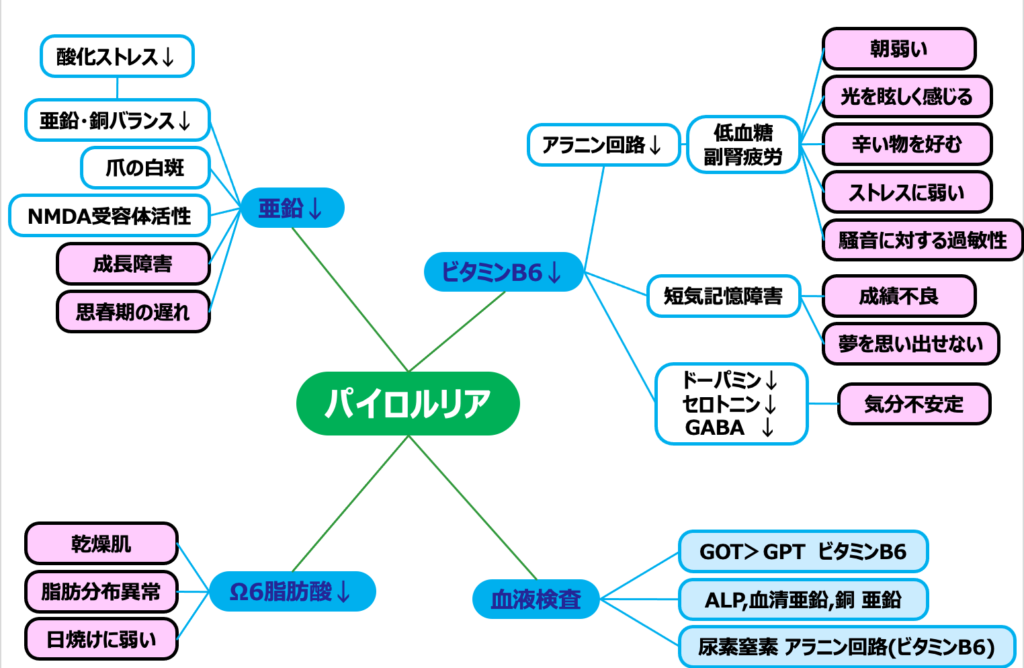

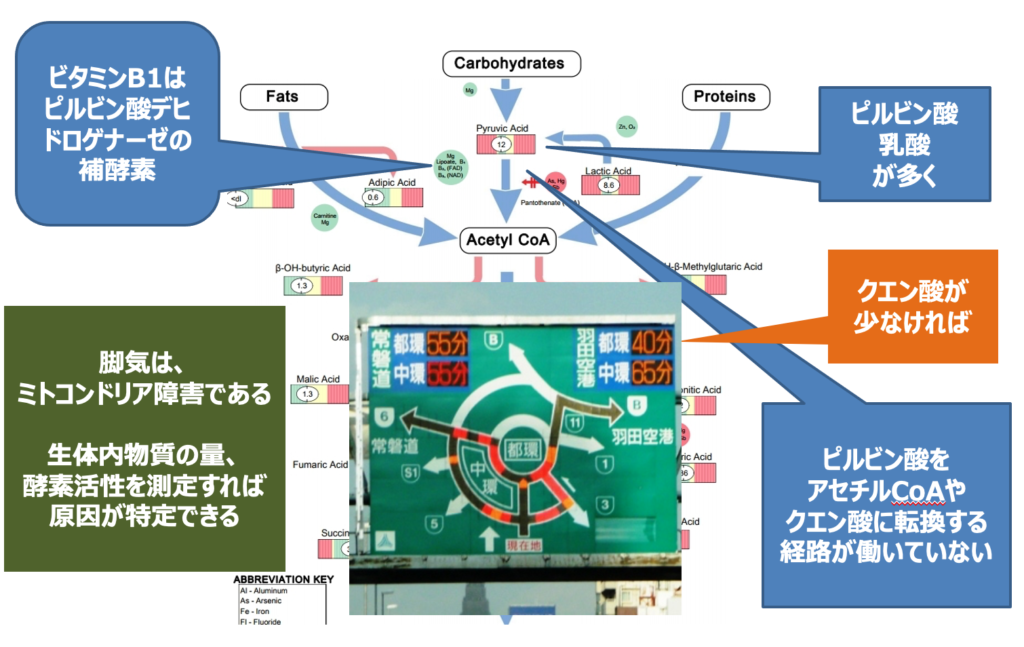

甲状腺機能の検査として、T3、T4、TSHの数値を確認するだけに留まるケースがほとんどです。しかし、これだけでは代謝の状態を把握することはできません。甲状腺ホルモンを動かしているミトコンドリアの異常も、甲状腺ホルモン受容体異常も、この3つの数値から推測することはできません。

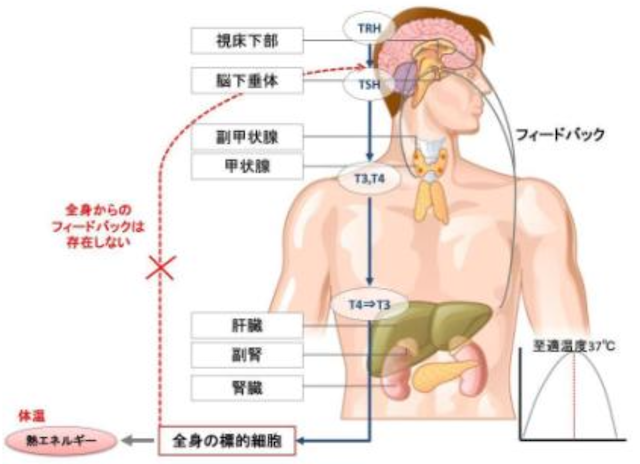

3-2. 甲状腺ホルモンの代謝の流れ

視床下部からTRHが分泌されると、脳下垂体から甲状腺の刺激ホルモンであるTSHが分泌されます。すると、T3(活性型)とT4(T3の前駆体)が分泌され、T3は肝臓でT4に変換されて標的細胞に運ばれます。T3やT4が不足すると、フィードバックがかかってTSHが上がります。したがって、Ⅱ型甲状腺機能低下症の場合、T3、T4は低下せず、TSHのみ上がっていることがあります。

一方、標的細胞には、フィードバック機構がありません。ミトコンドリア機能が低下したり、甲状腺ホルモンの受容体の働きが悪くなったりしても、フィードバックはかかりません。そのような状態の人がたくさんいらっしゃいます。

もう一つ多いのが、T4が活性型のT3に変換されにくいパターンの人です。T4→T3の至適温度は37度で、栄養素として鉄やセレン、そしてコルチゾールが使われます。つまり副腎疲労がある場合は、T4からT3への変換がうまくいかないということです。これが甲状腺に着手する前に、副腎を治した方がいい理由の1つです。

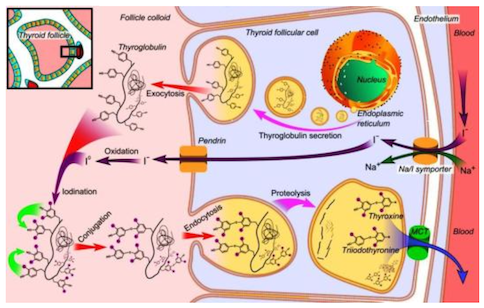

3-3. 甲状腺ホルモンにはヨードが必要不可欠

人類の祖先が海から陸に進出した時、体には甲状腺濾胞という甲状腺ホルモンをストックしておく器官がつくられました。

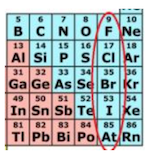

陸には、海水のようにヨードが豊富に無いからです。甲状腺に刺激があったり破壊されたりすると、一気に甲状腺ホルモンが出て、亜急性甲状腺炎になり、高熱が出て酷いショック状態に陥ることがあります。日本の場合、ヨード不足になることはほどんどありませんが、フッ素や塩素、臭素の暴露が多すぎて、ヨードの働きが抑えられ、甲状腺機能低下になっている人もいるので、その点は注意が必要です。フッ素は歯みがきジェル、塩素はプール、臭素はパンの添加物などに使われています。

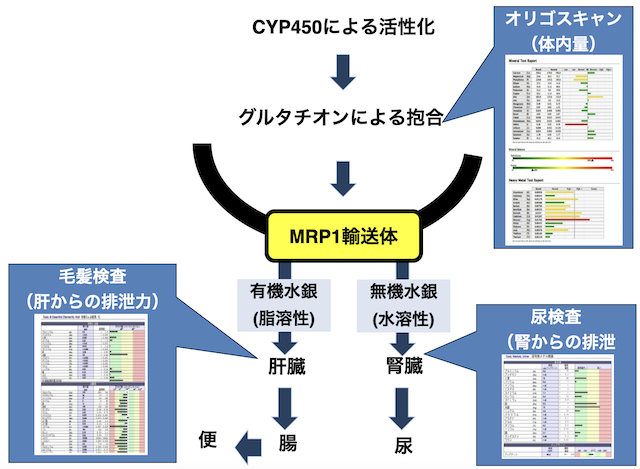

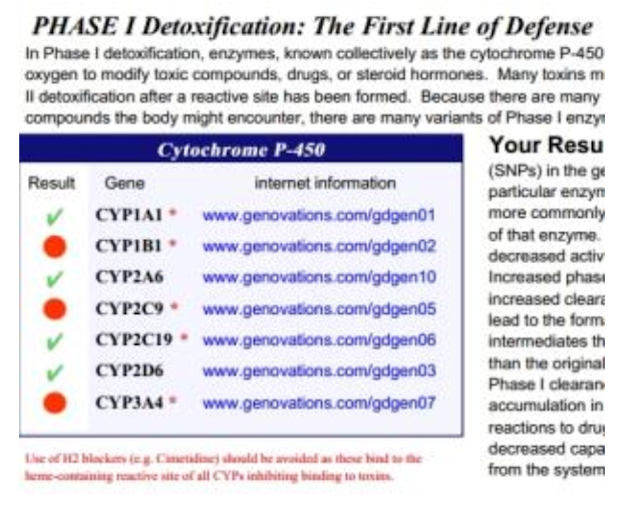

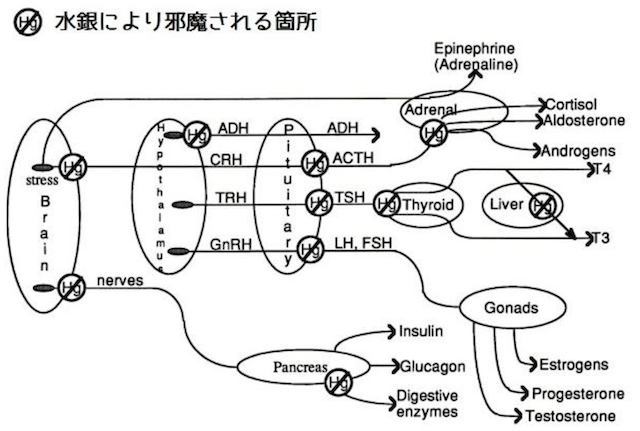

3-4. 水銀の影響

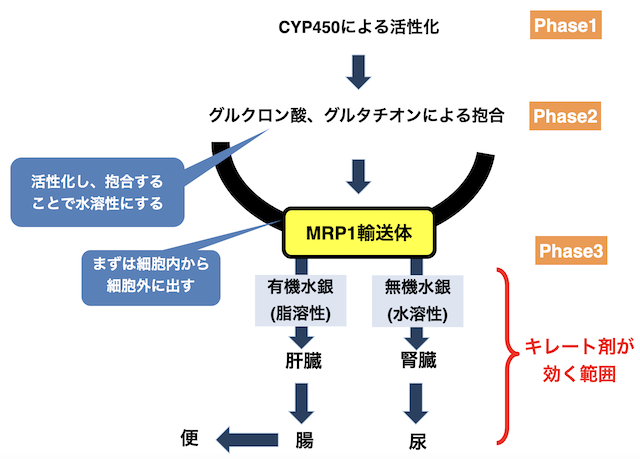

甲状腺ホルモンは水銀の影響を受けやすいという特徴があります。TSHの分泌、受容体の働き、T4からT3への変換などを抑制します。したがって、甲状腺治療の前にデトックスは必須です。

3-5. ホルモンの相互作用

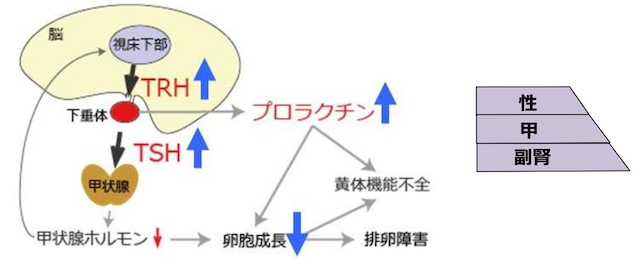

コルチゾールスティールは、甲状腺機能にも大きく影響します。また、甲状腺機能低下は高プロラクチン血症を引き起こします。甲状腺ホルモンが下がると、フィードバックがかかって視床下部と下垂体が活性化します。TRHとTSHが上がります。それと同時にプロラクチンも上がります。プロラクチンは乳汁分泌ホルモンで、授乳中に分泌され、排卵が抑えられます。したがって、プロラクチンが上がっていると、不妊の大きな原因になるので、不妊治療クリニックでは甲状腺機能は必ず確認されます。

先述の『ホルモンハンドブック』によると、TSHのオプティマルレンジは1です。一般的な基準値は0.5~3で、検査会社によっては大きく捉えていますが、少なくとも2以上の場合は、潜在性の甲状腺機能低下を疑うべきでしょう。

3-6. 治療法

甲状腺機能低下症の治療法は、デトックスや腸内環境改善から始めますが、これを補助するために一般的にはチラージンSを使います。「S」は「合成」という意味で、合成のT4のみが含まれています。先述の通り、T4からT3への変換が妨げられている人が多いので、チラージンSが効かない人もたくさんいらっしゃいます。その場合は、私はチラージン末というブタ甲状腺の乾燥物を使っていました。天然物なので生理学的に人に近く、T4とT3が適度に混じっています。T4単独よりもT3とT4を合わせた方が治療効果が高いという報告もあります。

Journal of Nutritional & Environmental Medicine Volume 11, 2001 – Issue3

Thyroid Insufficiency. Is Thyroxine the Only Valuable Drug?

https://doi.org/10.1080/13590840120083376

チラージン末は、東日本震災の影響で製造中止になってしまったため、現在はアーマーサイロイドを海外から購入しています。もしくはチラージンにチュロナミンというT3の薬を合わせて使うこともあります。チラージンS 50μgに相当するチラージン末(乾燥甲状腺末)は、25-30mgです。

4. 性ホルモン

4-1. ホルモン代謝の正常化が重要

婦人科疾患に対して、女性ホルモンをブロックする薬剤の投与が当たり前のように行われています。しかし、それをしてしまうと、人間のホメオスタシスが働いてしまい、過剰にホルモンが分泌されたり、ダウンレギュレーションが起こり、かえって悲惨なことになっているのが現状です。大切なことは、女性ホルモンをブロックすることではなく、代謝を正常化させることです。

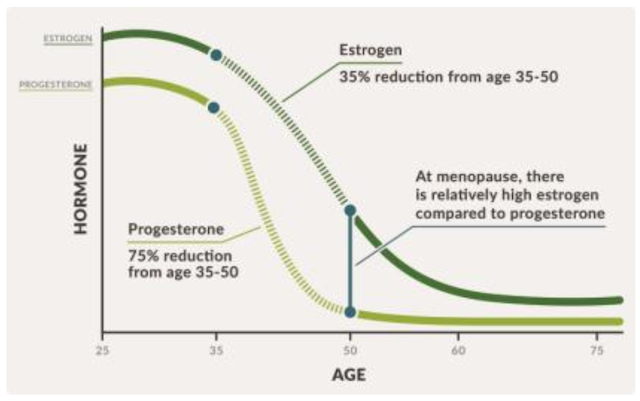

4-2. プロゲステロンに対してエストロゲンが優位になる

いわゆる更年期障害や月経不順、月経痛など、様々な女性特有の不定愁訴がありますが、多くの場合、原因としてエストロゲンの過剰分泌が考えられます。年齢に伴ってエストロゲンとプロゲステロンの分泌量が落ちてきますが、エストロゲンよりも、プロゲステロンの方が急激に低下します。特に35~50歳にかけての低下率は、エストロゲン35%に対し、プロゲステロン75%で、エストロゲンとプロゲステロンの差が大きく広がるのです。

4-3. プロジゲステロンクリームの選び方

これを食い止めるのに最も簡単な方法が、プロゲステロンクリームの使用です。エメリタのプロジェストなどは、バイオアイデンティカルなクリームとして有名です。ホルモンを補充するときに必ず気をつけるべきことは、人間が代謝しやすいホルモンを使うことです。例えば、プレマリンという女性ホルモン剤は、馬から抽出したものですが、人間にとってバイオアイデンティカルではないので、代謝に時間がかかってしまいます。長時間効く代わりに、いつまでも体に残留して様々な不調を引き起こすリスクがあります。

一方、バイオアイデンティカルなホルモンクリームであれば、1日で完全に代謝されます。 まめに塗る必要がありますが、副作用が極めて少なくて済むのは大きなメリットです。このクリームは、経皮吸収で腹部などに塗るタイプのもので、プロゲステロンの分泌量が高まる生理周期3週目に親指の先半分ぐらい、 4週目に親指1本分程度を使います。ただし、これは米国向けに作られているため、初めは少ない量から始めます。副作用は、プロゲステロンの鎮静作用により眠くなることです。

4-4. 婦人科疾患の原因は女性ホルモン代謝異常

婦人科疾患の多くは、女性ホルモンの代謝異常によるものですが、代謝異常になる原因の1つに、環境エストロゲンの増加が挙げられます。重金属、ダイオキシン、有機汚染物、フタル酸エステルなどに環境エストロゲンが含まれています。ホルモン剤を投与されたアメリカ産の牛肉や牛乳なども注意が必要です。現代は、バイオアイデンティカルではないエストロゲンが体に入りやすい環境にあります。日常的に環境エストロゲンを避けるように心がける必要があります。

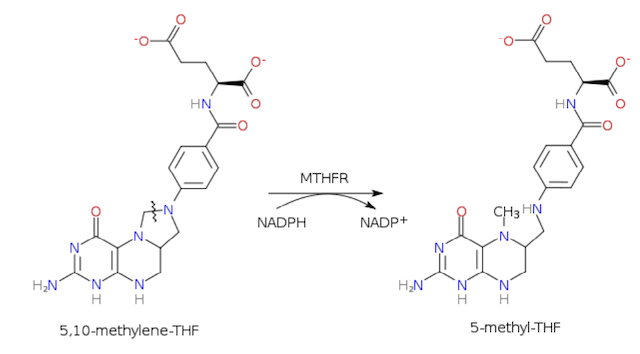

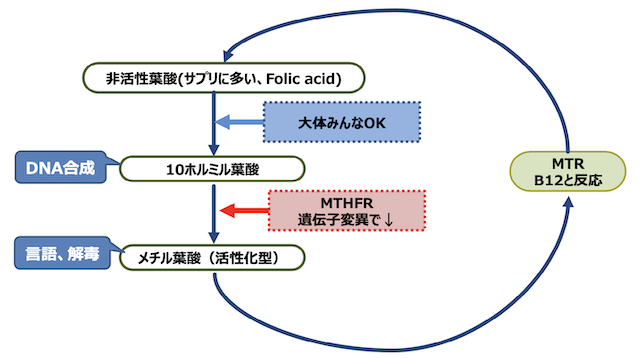

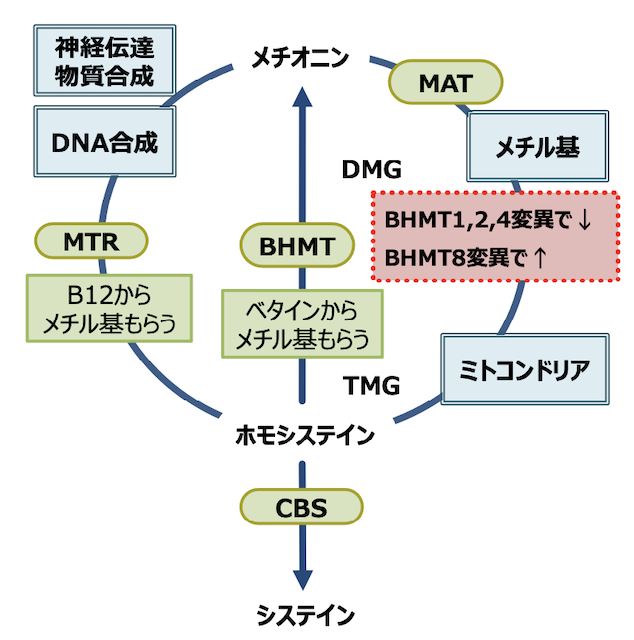

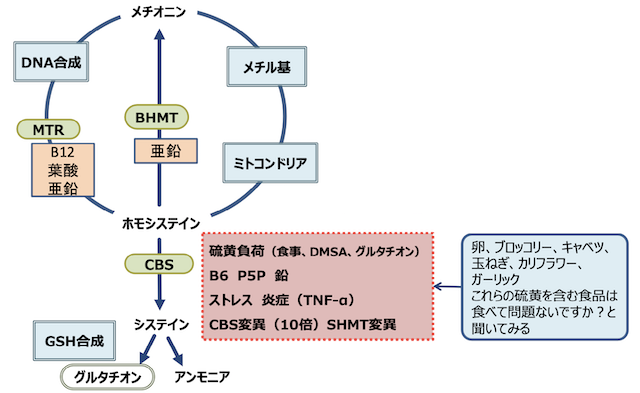

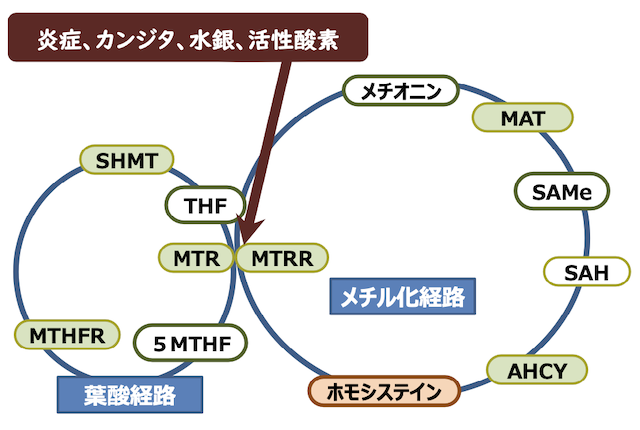

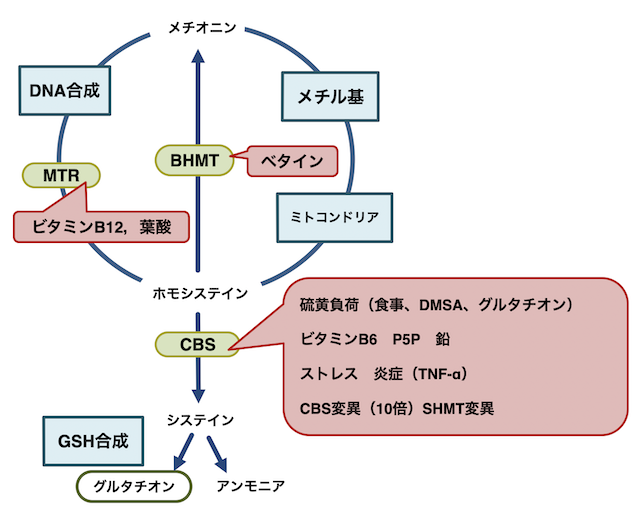

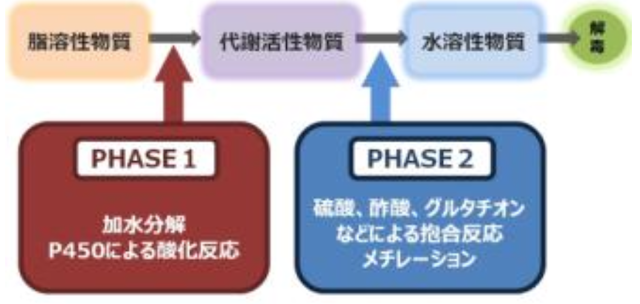

また2つ目の原因として、エストロゲン代謝分解の低下があります。エストロゲンは、肝臓で加水分解され、メチレーションなどを経て解毒されますが、これらの代謝が滞り、エストロゲンが過剰に溜まっている人が大勢います。

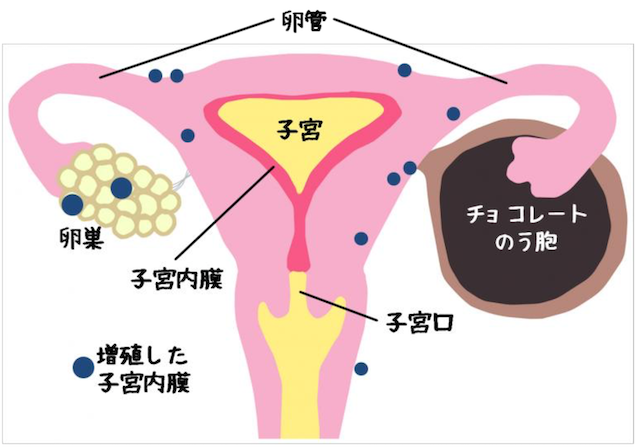

4-5. 子宮内膜症の3つの原因

子宮以外で子宮内膜が増殖してしまう病気を異所性子宮内膜症と言います。例えば卵巣で増殖してチョコレート嚢胞を形成すると、炎症を引き起こします。また、月経時に月経血が逆流して卵管の方に流れると、血液に含まれる鉄の作用で活性酸素が発生し、炎症を引き起こします。その炎症をエストロゲンがさらに増大させるので、炎症がいろんなところに飛び火してしまいます。

根本原因は炎症、内分泌撹乱物質(環境エストロゲン)、エストロゲン代謝低下、これら3つです。オメガ3系油をしっかり摂って炎症体質を改善すること、環境エストロゲンをできる限り避けること、エストロゲン値が高ければ、解毒して代謝分解してあげることも重要です。

4-6. 乳がん治療の難しさ

乳がんはステージ4まで進行してしまうと、5年、10年の生存率は極めて低くなります。また、乳がん治療の成功率は、再発によりかなり低下します。乳がんもホルモン依存性のものが多いため、薬のセレクトなどが難しくなってきます。

4-7. 閉経前後のエストロゲン供給源

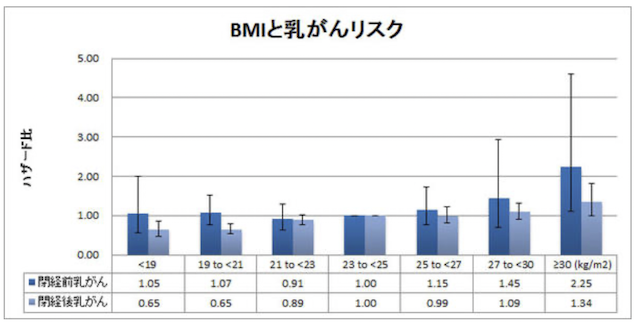

BMIと乳がんリスクの関連性を示す報告を見ると、BMIが高い(脂肪が多い)方が乳がんリスクが高いことがわかります。閉経後はエストロゲンの分泌が低下しますが、副腎でつくられる男性ホルモンが、アロマターゼの働きにより女性ホルモンに変換されます。したがって、ホルモンの材料となる脂肪が多いほど、乳がんのリスクが高くなります。

Ann Oncol. 2014 Feb;25(2):519-24.

Body mass index and breast cancer risk in Japan: a pooled analysis of eight population-based cohort studies

DOI: 10.1093/annonc/mdt542

一般的な治療としては、アロマターゼ阻害剤を処方します。乳がん細胞に到達したエストロゲンの働きを阻害する抗エストロゲン剤なども使われます。閉経後の人には、アロマターゼ阻害剤と抗エストロゲン剤を処方しますが、閉経前の人は卵巣が働いているので、卵巣のエストロゲンを止めるために、下垂体の働きを止めるLHRHアゴニストという薬が処方されます。

では、アロマターゼを阻害して、エストロゲンの働きをブロックすれば、完全に乳がんを撲滅できるかというと、実際はそう簡単にいきません。それは、受容体が変化するからです。

4-8. 受容体のホメオスタシス

先述のLHRHアゴニストは、合成されたLHRHで、通常のLHRHの100倍の効力を発揮します。下垂体に対する過度な刺激により、ホメオスタシスが働いて受容体が減少し、応答能が低下します。これにより、エストロゲン分泌が抑制されます。これを偽閉経療法と言います。

その一方で、抗エストロゲン剤も併用されています。エストロゲンの受容体をブロックする薬ですが、当然ホメオスタシスが働いてアップレギュレーションが起こってしまいます。つまり、エストロゲンの減少に伴って受容体が増加したり、感受性が亢進した結果、応答能が増大してしまうのです。

乳がんの原因は、エストロゲン受容体のアップレギュレーションであることを示す論文もあります。

Med Mol Morphol. 2010 Dec;43(4):193-6.

Mechanisms of estrogen receptor-α upregulation in breast cancers

DOI: 10.1007/s00795-010-0514-3

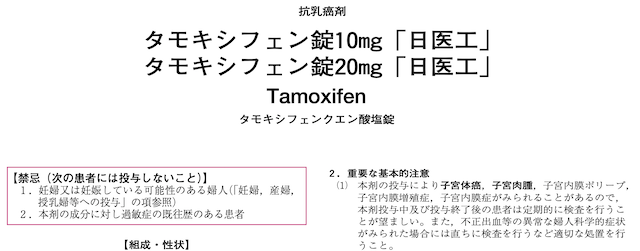

タモキシフェンというエストロゲン受容体ブロッカー薬の説明書には、重要な基本的注意として、「本剤の投与により、子宮体がん、子宮肉腫、子宮内膜ポリープ、子宮内膜症が見られることがある」と記載されています。最初は効くかもしれませんが、ホメオスタシスが働きだすと、アップレギュレーションが起きて、子宮関連の疾患リスクが高まると考えられます。

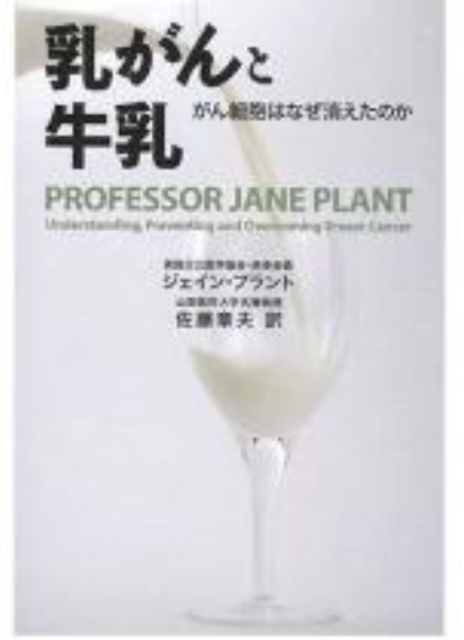

『乳がんと牛乳』(ジェイン・ブラント著)には、著者自身が乳がんを患い、抗癌剤やホルモン療法など、ありとあらゆる治療をやっても何度も再発したのに、乳製品を完全にやめたら全く再発しなくなったという話が書かれています。

これは、乳製品に含まれる環境エストロゲンの作用により、受容体のアップレギュレーションが起こった結果ではないかと思います。薬で無理矢理止めても、完全には抑えられないということです。では、どうすれば良いのでしょうか?

4-9. ホルモン代謝を正常化する

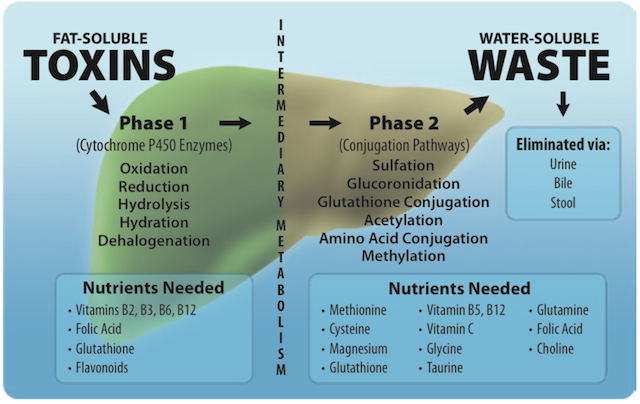

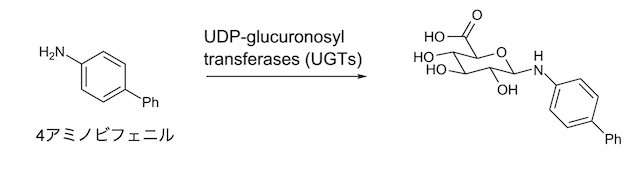

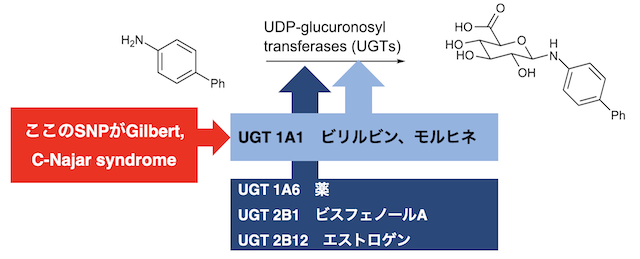

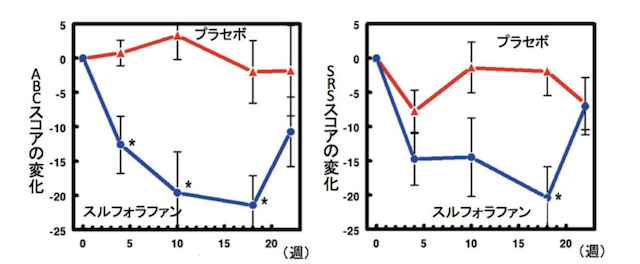

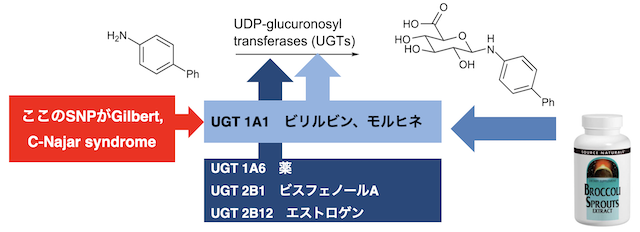

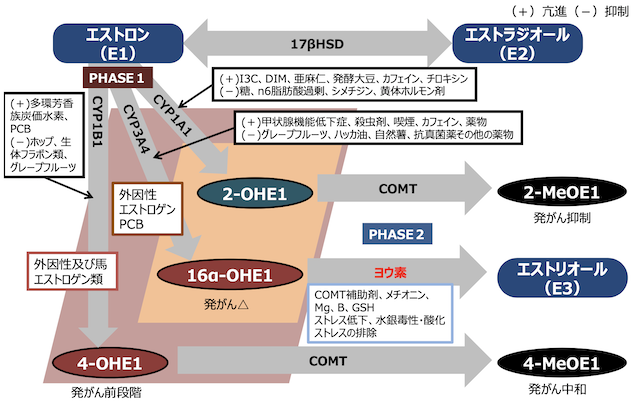

それはズバリ、代謝を正常化することです。女性ホルモンの代謝を見てみましょう。エストロンはフェーズ1で活性化されると、善玉エストロゲンである2-OHE1や発がん性のある16α-OHE1になります。2と16の比率が重要で、外因性の環境エストロゲンやPCB暴露があると、全て16α-OHE1に流れてしまいます。

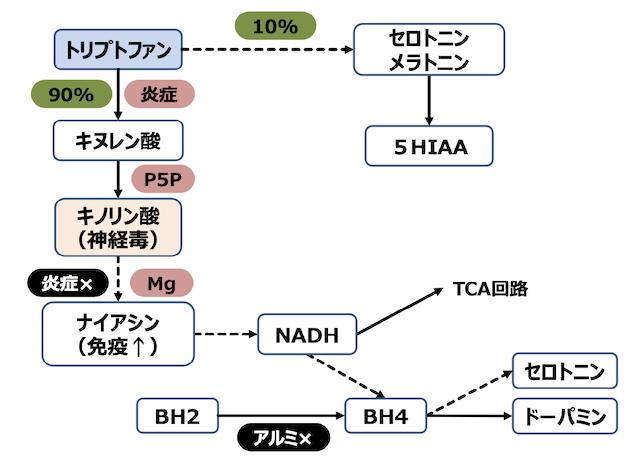

他にも、甲状腺機能低下症、殺虫剤、喫煙、カフェイン、薬物の影響でCYP3A4が活性化され、16α-OHE1が増えて発がんリスクが高まります。したがって、デトックスのフェーズを強化し、代謝を促す必要があります。代謝がスムーズになれば、増殖作用がないエストリオールに変換され、がんリスクが低減します。

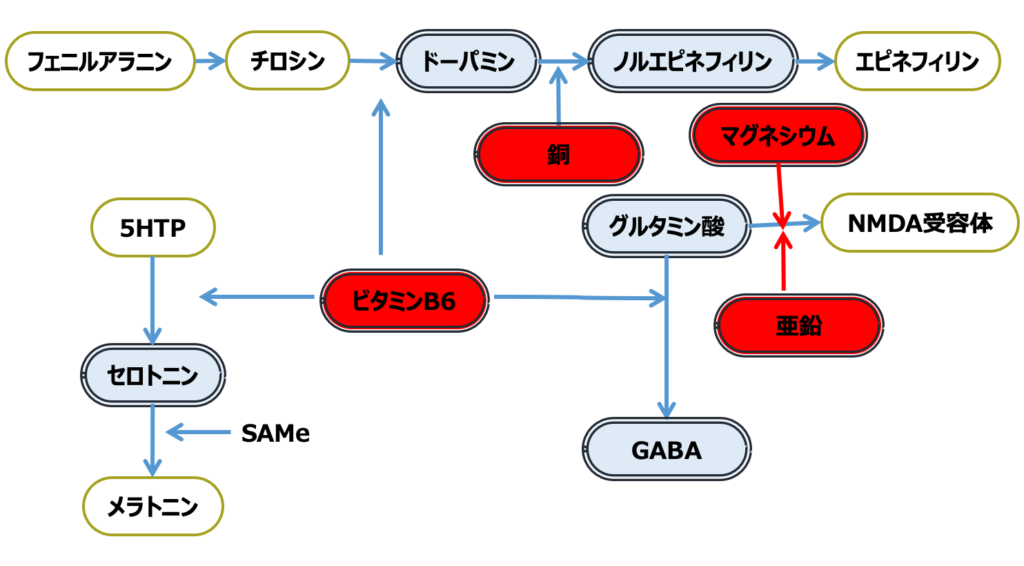

4-10. エストロゲンデトックスのための食材とサプリメント

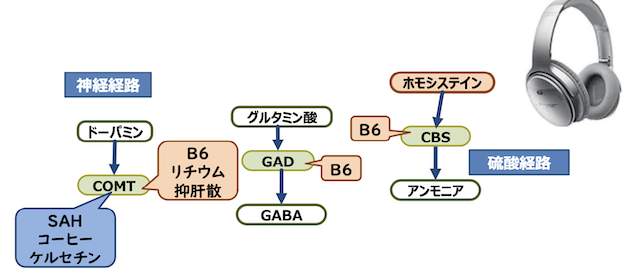

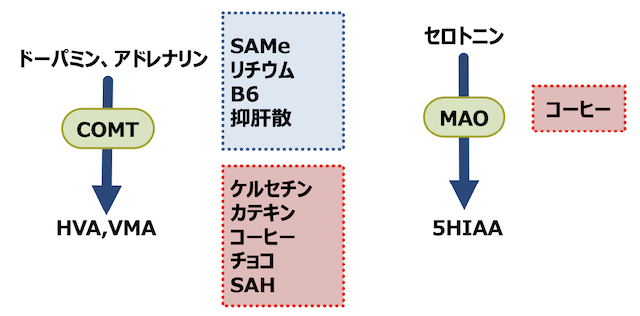

エストロゲン代謝を促すには、COMTを活性化するビタミンB6やグルタチオン、メチオニンなどを使うのが効果的です。もう1つの方法として、2-OHE1の方向に流れを向けてあげることも有効です。そのためには、アブラナ科の野菜やI3C(Indole-3-carbinol)、DIM(Diindolylmethane)、亜麻仁油、チロキシンなどを使います。あとはデトックスな生活を心がけること、腸内環境を良くすることです。

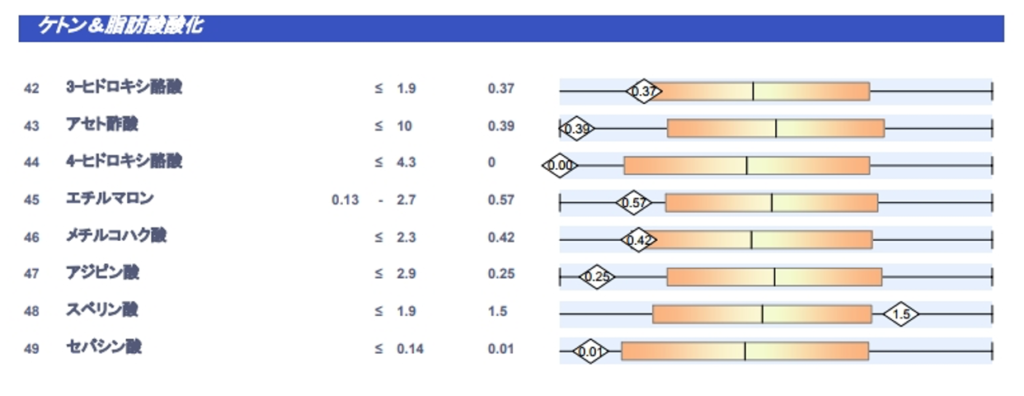

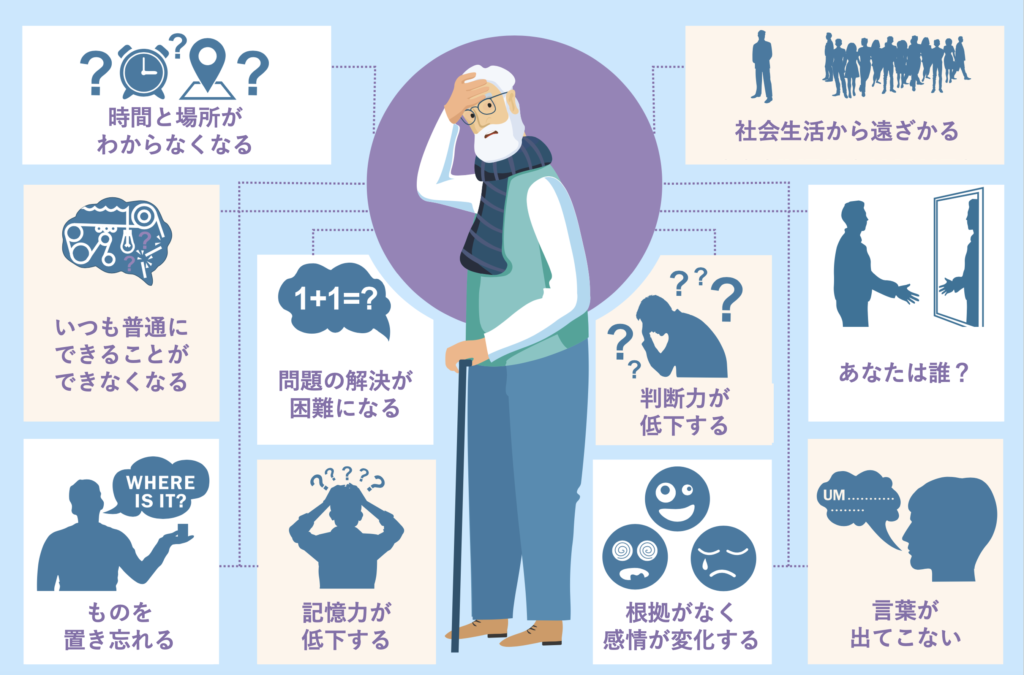

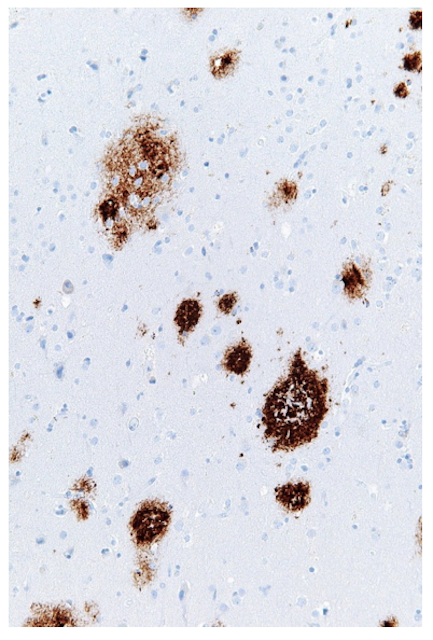

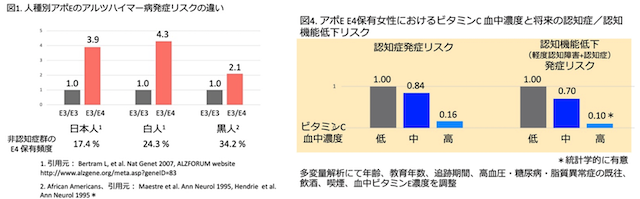

4-11. 3型アルツハイマー病と性ホルモンの関係

『アルツハイマー病 真実と終焉』の著者であるデール・ブレデセンが提唱したアルツハイマー病の3つの型のうち、3型は毒物性アルツハイマー病で、マイコトキシンや重金属の暴露が原因で発症するものです。

他のアルツハイマー型よりも発症が早く、40代からと言われています。ストレスなどがトリガーになり、認知機能よりも、うつ症状が先に見られるという特徴があります。この3型アルツハイマー病にもホルモンバランスが関係しています。

3型アルツハイマー病の特徴

・40代で発症(更年期頃に起きやすい)

・うつ病が認知機能低下に先行する

・記憶低下<集中力低下、計算不能

・強いストレスがトリガー

・マイコトキシン、もしくは重金属への暴露

・血中TG低値

・血清亜鉛低値

・HPA軸↓、プレグネノロン↓、DHEA↓

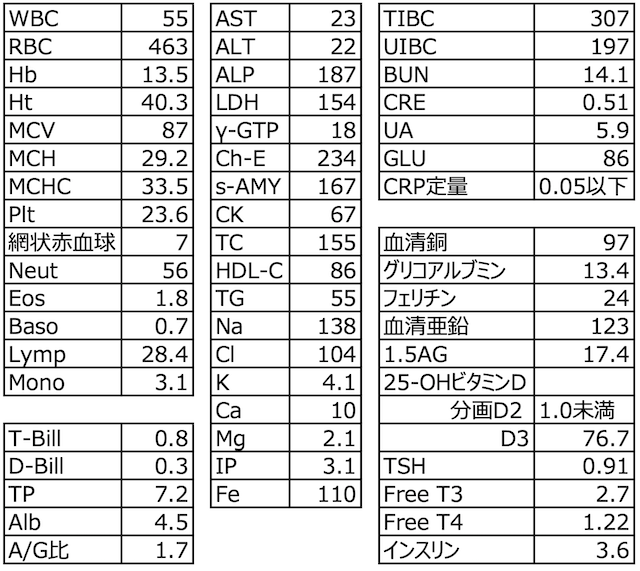

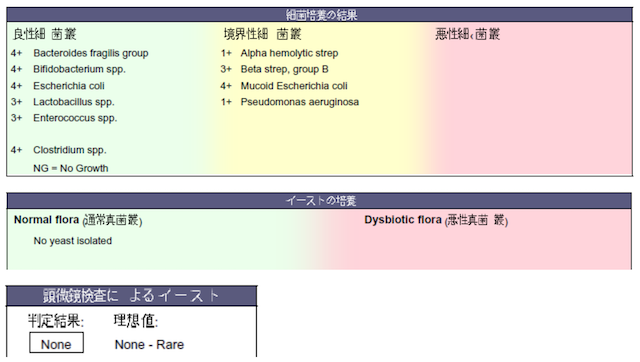

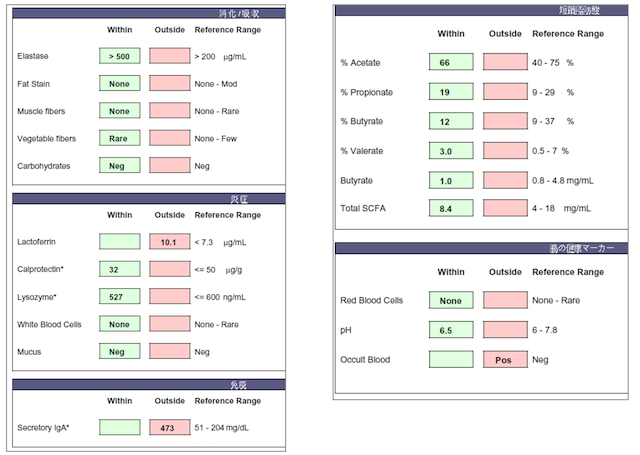

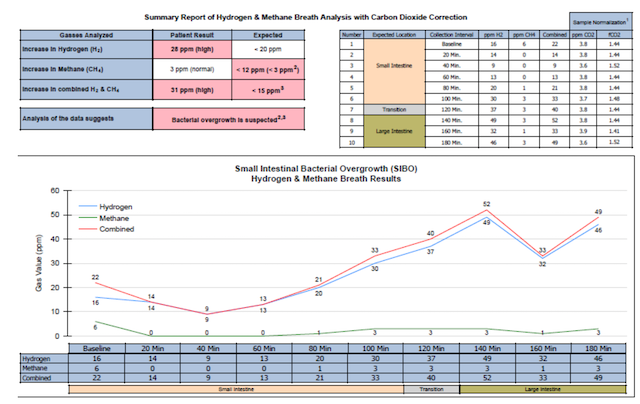

3型アルツハイマー病の症例を見てみましょう。

57歳女性

- 数年前から腹部のガスが増えた

- 以前は考えられないようなうっかりミスが増え、記憶力、集中力が落ちた(日常生活には支障なし)

- 昨年夏頃から睡眠の質が落ちた

- 便の調子が良くない(いつも軟便、食事の度にもよおす、乳酸菌サプリで多少改善)

- 年齢のせいかと思っていたが、腸内環境が悪化することでも記憶力、集中力が落ちると知り来院

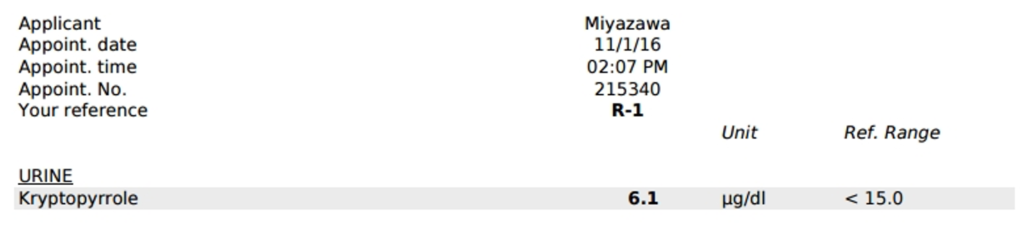

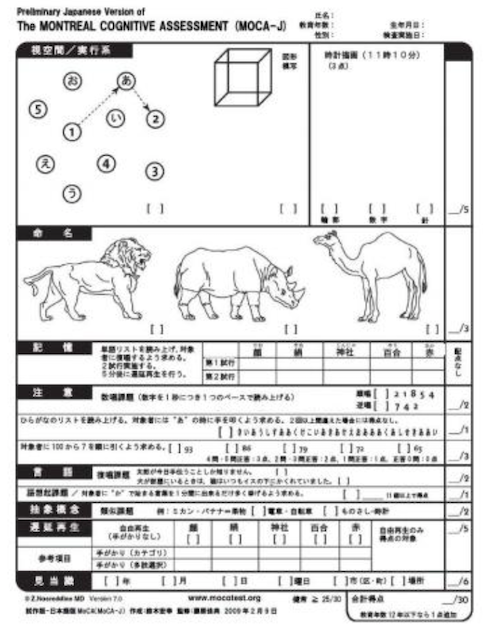

早期認知症検査(MOCA)をやってみたところ、30点中の29点で全く異常なしでしたが、本人には、計算に時間がかかる、じっくり集中できない、記憶力が低下したという自覚がありました。

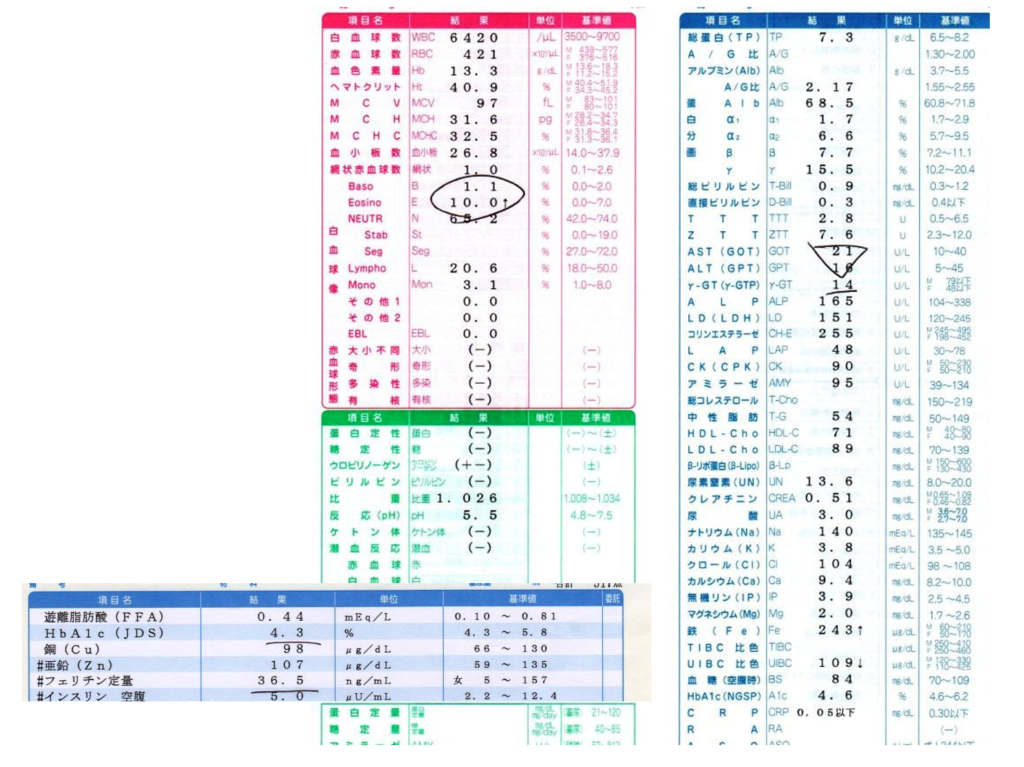

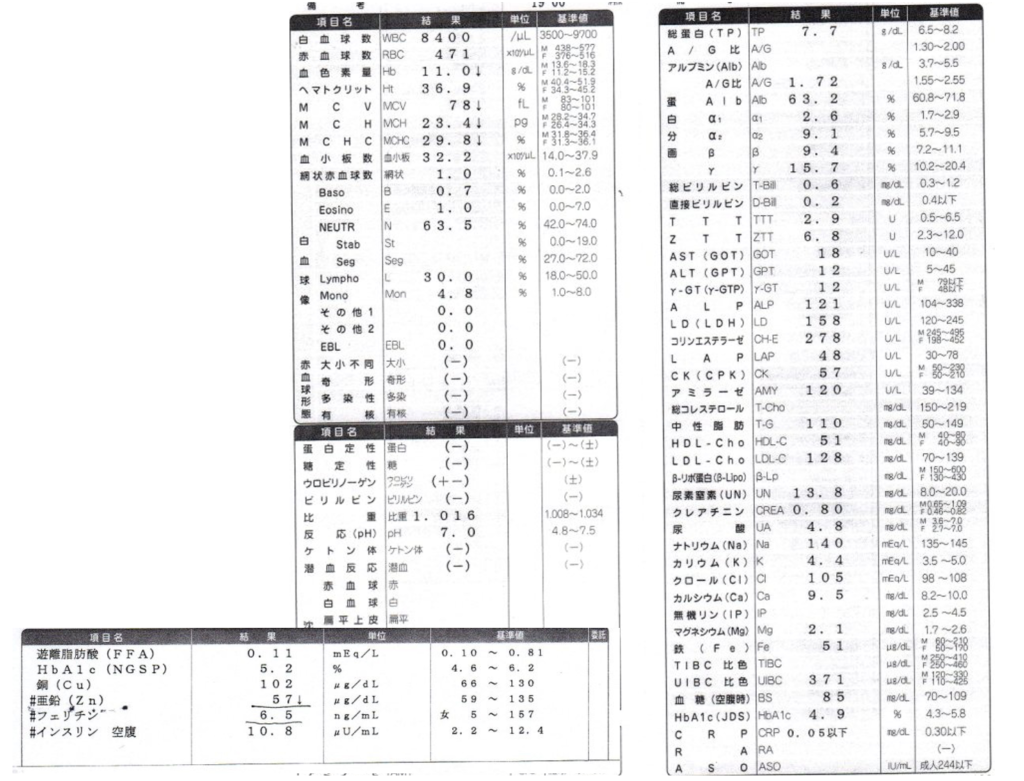

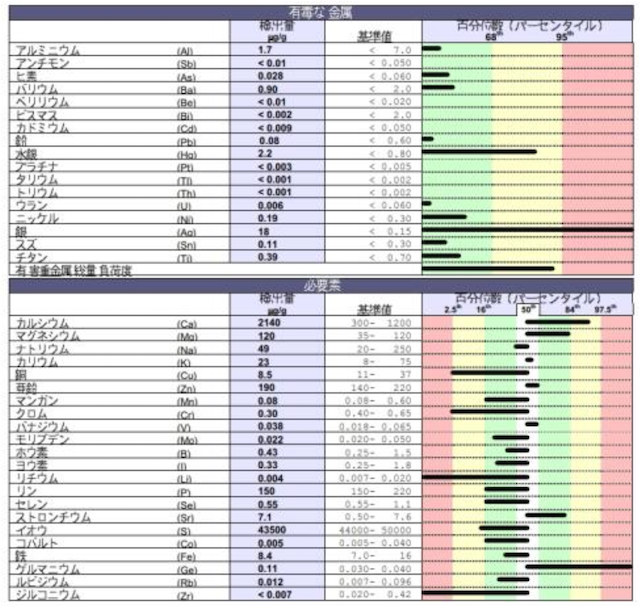

血液検査で確認すると、ホルモン値は保たれていましたが、銅亜鉛バランスが崩れていました。

- 25OH-D 43 ng / ml

- Cu 118μg / dl

- Zn 66μg / dl

- ACTH 21.5 pg / ml

- コルチゾール 7.3μg / dl

- DHEA-S 1767 ng/ ml

- エストラジオール 8.1 pg / ml

- テストステロン 25.5 ng / dl

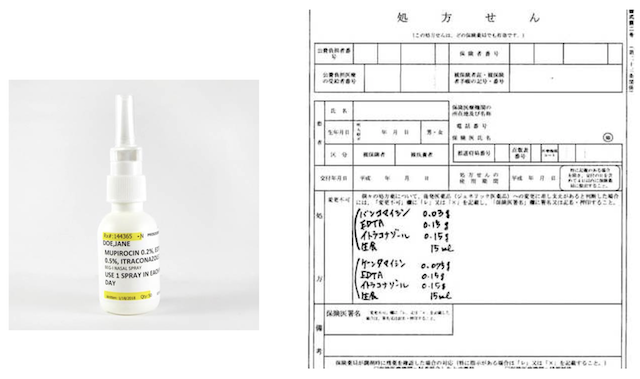

炎症に関しては、ピロリ菌陽性でした。その他にも、胃の炎症、中等度の上咽頭炎、感染根菅が3カ所、口腔内カンジダもあり、体中炎症だらけの状態でした。

- ヘリコバクタピロリ抗体陽性

- PG1 46.7 ng / ml

- PG2 10.6 ng / ml

- PG1/PG2 4.4

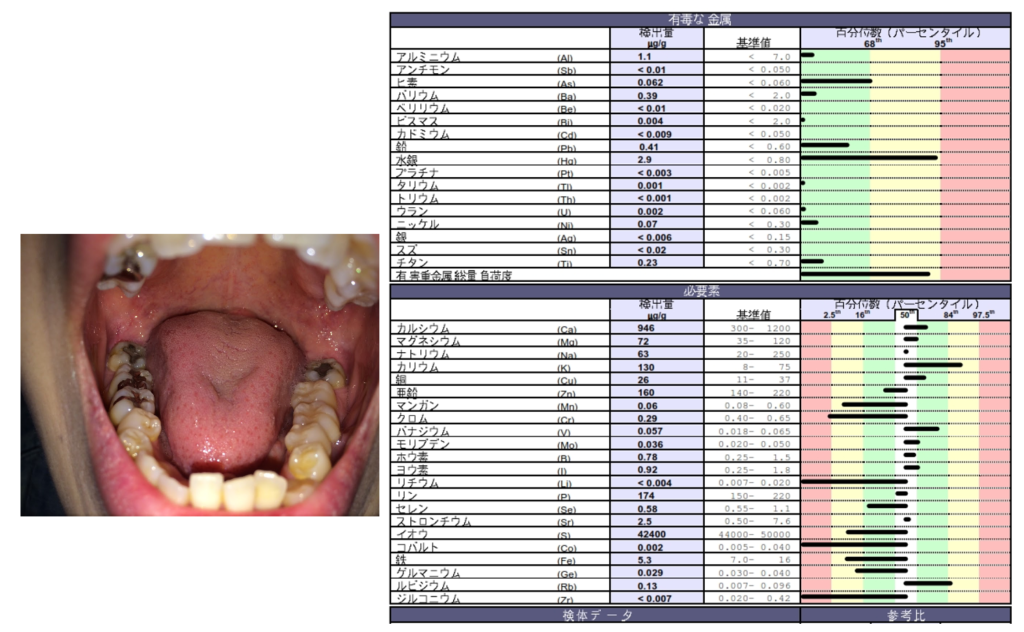

マイコトキシンの蓄積も見られました。

マイコトキシンは、アルツハイマー病及びパーキンソン病などの神経変性疾患の発症に寄与していると言われており、暴露源としては、汚染された穀物、ブドウジュース、乳製品、香辛料、ワイン、乾燥ブドウ果実、コーヒーなどが挙げられます。

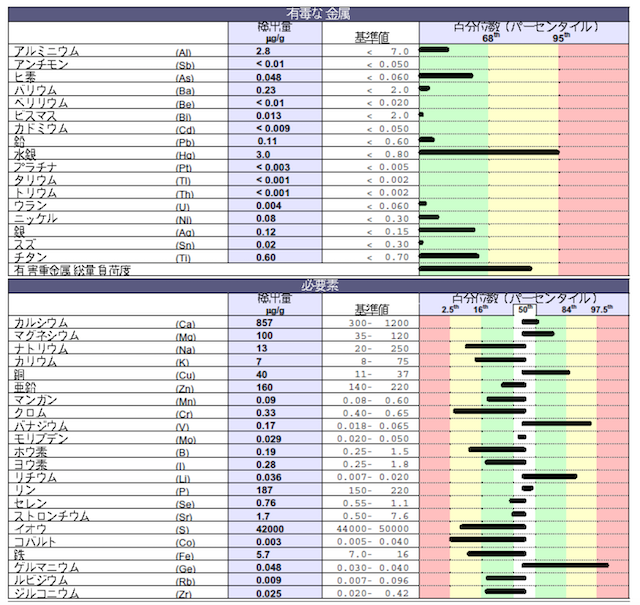

毛髪ミネラル検査の結果を見ると、ミネラルの輸送障害があり、水銀の蓄積が疑われました。

この症例のように、一見、副腎疲労のように見えますが、マイコトキシンと水銀の蓄積があり、腸内環境が悪化していて、ストレスがトリガーとなって記憶力が低下している場合は、3型アルツハイマー病の疑いがあります。

最後に、治療ピラミッドに当てはめてみましょう。炎症、毒物の蓄積、ホルモン代謝異常、こうしたものが結果として脳に影響を及ぼします。これらの根本原因を下から順番に治療していく必要があります。

5. 最後に

いかがでしたか?ホルモン代謝異常により、様々な疾患が引き起こされることをご理解いただけたかと思います。代謝の正常化は、通常の医療ではリーチできない部分なので、栄養療法的なアプローチがとても重要です。

副腎、甲状腺、性ホルモンはお互い影響し合っているため、副腎→甲状腺→性ホルモンの順番に治療する必要があります。副腎疲労は大きなストレスがトリガーとなり、抵抗期から疲弊期に移行します。自律神経と体性神経は本来は独立した神経系ですが、継続的なストレスで、両者の間に単路がつくられ、弱い刺激でも自律神経が興奮するようになり、慢性的な自律神経失調症につながります。副腎疲労の治療としては、根本治療とセットでホルモン療法を行うケースがあります。コルチゾールはカタボリックを促進するため、DHEAを併用するとアミノ酸分解を抑制することができます。

甲状腺機能低下症に関しては、Ⅱ型と呼ばれる潜在的な甲状腺機能低下を抱えている人が多く見られます。甲状腺ホルモンのT4が活性型のT3に変換できない原因の一つに、コルチゾールスティールの存在があります。したがって、まずは副腎疲労を治すことが先決です。

女性ホルモン代謝異常は、多くの婦人科疾患の原因となっています。代謝異常の原因としては、環境エストロゲンの過剰な暴露や、エストロゲン代謝分解の低下などが挙げられます。乳がん治療には、抗エストロゲン剤などが用いられますが、無理に抑制するとホメオスタシスが働き、かえって症状が悪化することがあります。まずはエストロゲン代謝を正常化するために、生活習慣の改善と、適切なサプリメンテーションを行うべきでしょう。