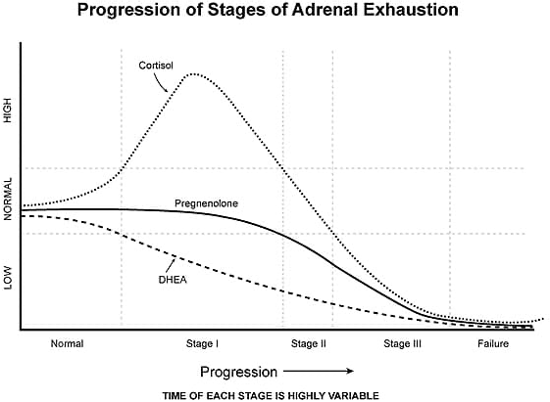

副腎疲労は副腎から放出されるコルチゾールというホルモンが減って具合が悪くなるという疾患の概念です。

僕が2007年に副腎疲労という概念を知ったのは、「Adrenal Fatigue」という本を見たのがきっかけです。この本の著者のジェームズ・ウィルソンという方は自然療法医で、カイロプラクターでもありました。彼がストレス生理学の分野の研究に基づいて、1998年に副腎疲労という用語を作り出しました。21世紀のストレス症候群として副腎疲労がクローズアップされると確信していたんですね。

1. きっかけはビタミンC

1979年、分子栄養学の創始者ライナス・ポーリング博士は、レイベン病院の外科部長のイーワン・キャメロン先生と共著で「Cancer and VitaminC」という本を出版しました。末期ガンの患者にビタミンCを点滴したら、ガンは治らなかったけど、生活の質が上がって、生存期間が伸びたことを記した本です。

同時に論文も発表されましたが、その後すぐにメイヨー・クリニックが反対論文を発表したため、結局ビタミンCの効能は医学会から忘れ去られました。そんな中、たった1人ビタミンC点滴を治療として続けたのが人体機能改善センターのH・リオルダン医師です。彼は変わり者呼ばわりされながらも、30年間研究を重ねて、2000年に高濃度ビタミンCががん細胞を殺傷するという論文を発表しました。(2005年にWHOがこの論文を元に追加試験を行い、その後すぐに世界的なビタミンC点滴ブームがおきました。)

2004年、リオルダン医師の友人だった師匠の紹介で、僕はカンザス州の人体機能改善センター(現リオルダン・クリニック)にビタミンC点滴のやり方を習いにいきました。リオルダン先生は点滴の方法を教えてくれただけでなく、慢性疲労や自閉症の患者さんの診察にも立ち合わせてくれました。

僕はここを訪れるまで、点滴のビタミンCを「効果は強くないが副作用も少ない抗がん剤」だと考えていたので、がんをどの位小さくできるかという事にばかり関心がありました。でも、リオルダン先生は、自宅の裏にある湖(写真左上)のボートの上で「抗がん作用はビタミンCの多くの作用のうちごく一部にすぎない。もっと全身の事を考えなさい。」という話をしてくれました。

帰国してみると、クリニックにはビタミンC点滴の話を聞いた多くのがん患者さんが集まっており、早速治療を始めました。75g以上で抗がん効果があると聞いて、100gのビタミンCを週3回から6回点滴しました。静岡在住の患者さんに毎日新幹線で通ってもらって点滴していたら顔は真っ白になりました。ビタミンCの美白効果はてきめんでしたが、ガンはあまり小さくなりませんでした。多いときは月にビタミンCのバイアルを1000本以上使いました。

結局、4年間で700名のがん患者さんに点滴を行いましたが、がんが完全に消失したのは2人だけでした。でも、がんは消えないけど、みんな元気なんです。よく考えてみたら、末期がんの人が静岡から渋谷のクリニックまで週6回元気に通ってくる事はすごい事です。

ビタミンCには何か体を元気にする、特別な力があるんだと考えるようになりました。

2007年、再びリオルダン・センターに行きました。その時にクリニックの売店で見た本が、この「Adrenal Fatigue」だったのです。こんな病態があるのか!とても衝撃的だったことを覚えています。

2. ビタミンCは副腎に多い

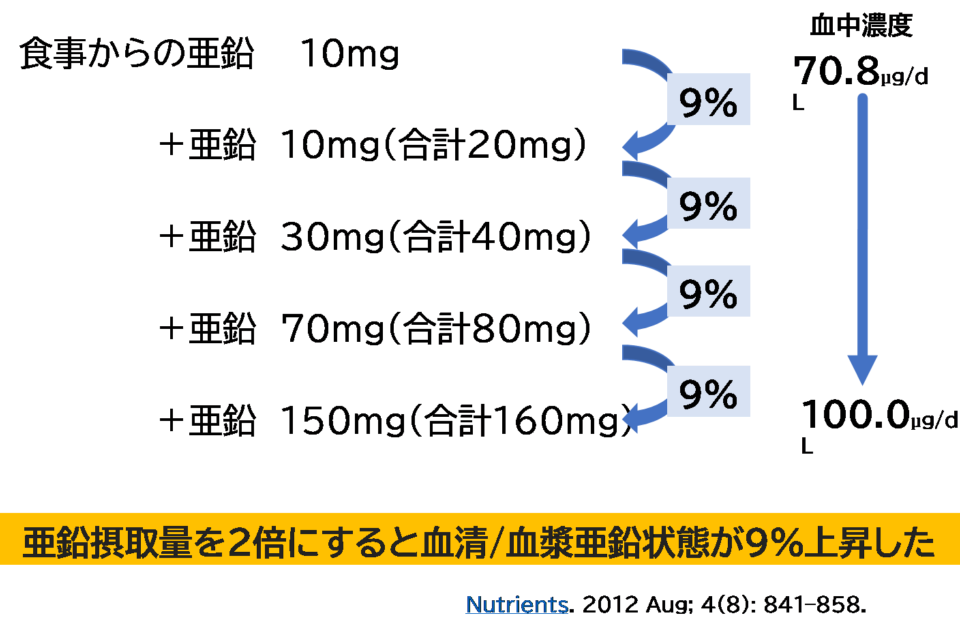

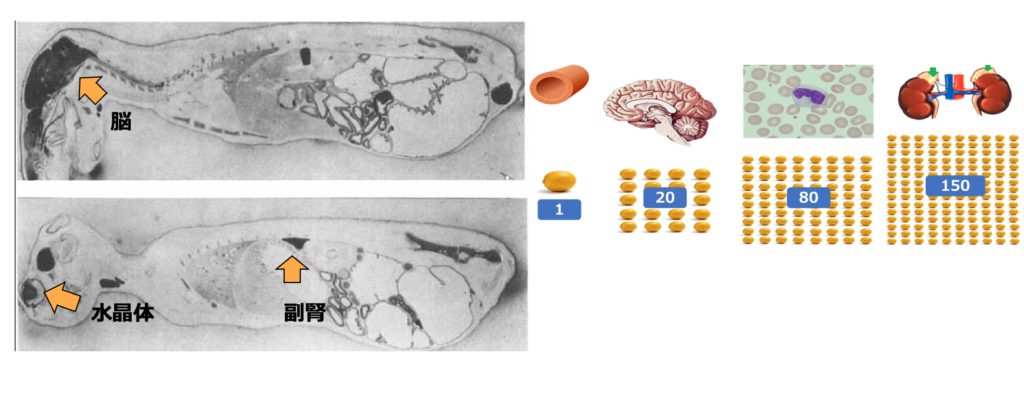

帰国後ビタミンCの点滴を副腎疲労に利用しようと考えました。リオルダン・センターのロン先生の発表に「血管を1とすると、白血球には80倍、副腎の中には150倍の濃度のビタミンCが存在する」とあったので、ビタミンCは副腎に使えると思ったからです。

文献によれば、モルモットにビタミンC点滴をすると体内で脳や副腎、水晶体に偏って分布します(左上の図)。それなら、ヒトの副腎にもビタミンCは移行しやすいと考え、副腎疲労の患者さんに点滴を試してみたら、なんと63%に症状の改善効果が認められました。

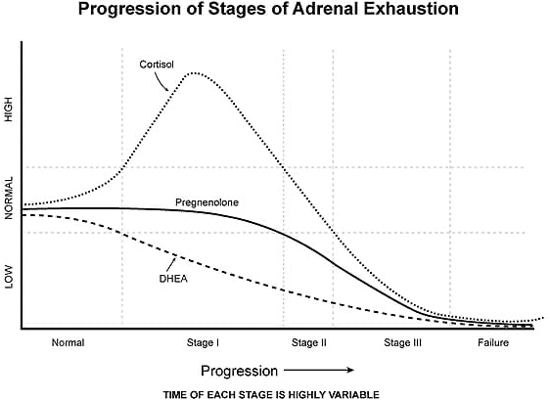

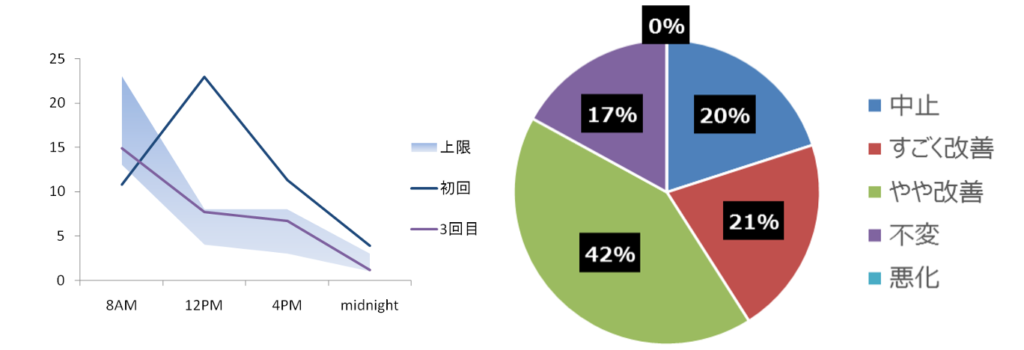

ビタミンCは、無駄なコルチゾール分泌を抑え副腎の負担を取り去ってくれます。左上のグラフのパターンを示すのは過緊張の人ですが、このような人にビタミンCを点滴すると、緊張がとけてリラックスできます。ただし、元々コルチゾールが低めの人にビタミンC点滴を入れるとコルチゾールが激減して、立ちくらみを起こしてそのまま倒れてしまう場合があります。初めてのビタミンC点滴は、必ずリクライニング・チェアで受けることをお勧めします。

そんな経験から、副腎疲労とビタミンCの関係に確信を持ち、副腎疲労のホームページを作りました。 以来、グーグル検索で副腎疲労というキーワードで3年間1位を取りました。 おかげで患者さんがすごく増え、「副腎疲労とはなんぞや物語」という漫画を出版したり、2015年には副腎疲労脱出セミナーも開催しました。調子に乗ってたんですが、それは長続きはしませんでした。

3. アドレナル・ファティーグ神話

アドレナル・ファティーグをPubMed(論文検索サイト)で調べてみると一番上に出てくるのは「アドレナル・ファティーグは存在しない」と言う論文です。

例えば、筋肉疲労だったら乳酸が溜まったりしますよね。副腎に乳酸が溜まるわけでもないし、そもそも、副腎が疲れる事ってあるんでしょうか?

実は、ストレスで副腎が疲労する、もしくは機能しなくなるというエビデンスはありません。

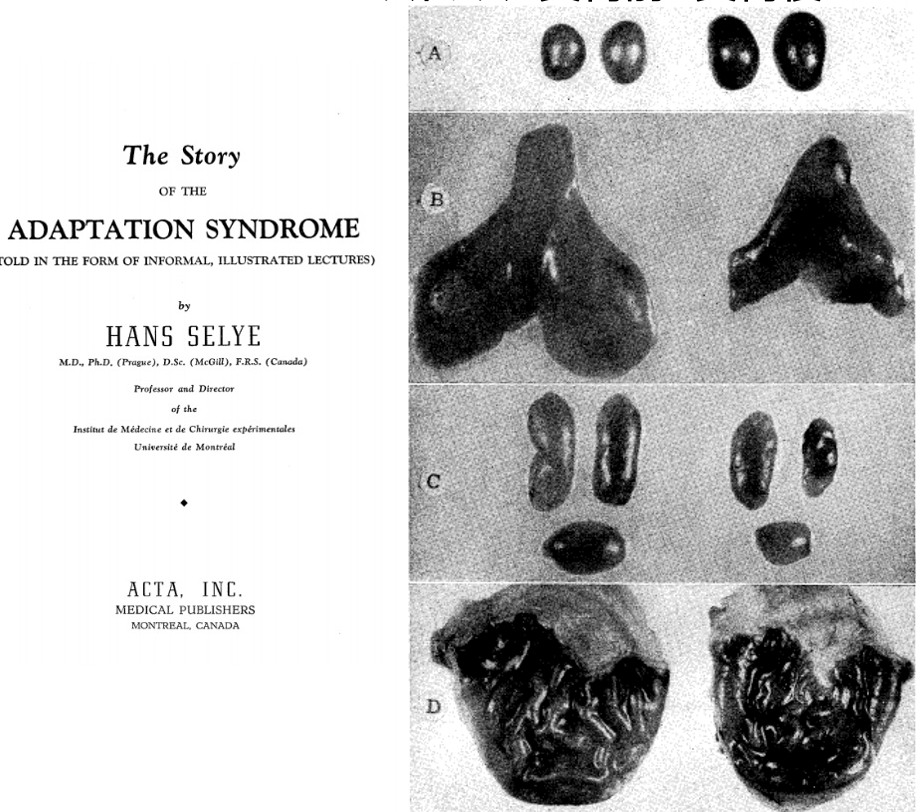

4. ハンス・セリエのストレス反応

1952年に出版されたハンス・セリエ著の「適応症候群」。その中で、ラットにストレス負荷を与えて解剖してみると、副腎が腫れ上がり胸腺やリンパ節が小さくなり、免疫が低下した、とあります。彼は、副腎の腫脹と、リンパ節の萎縮、胃の出血を「セリエの三徴」と名付けました。

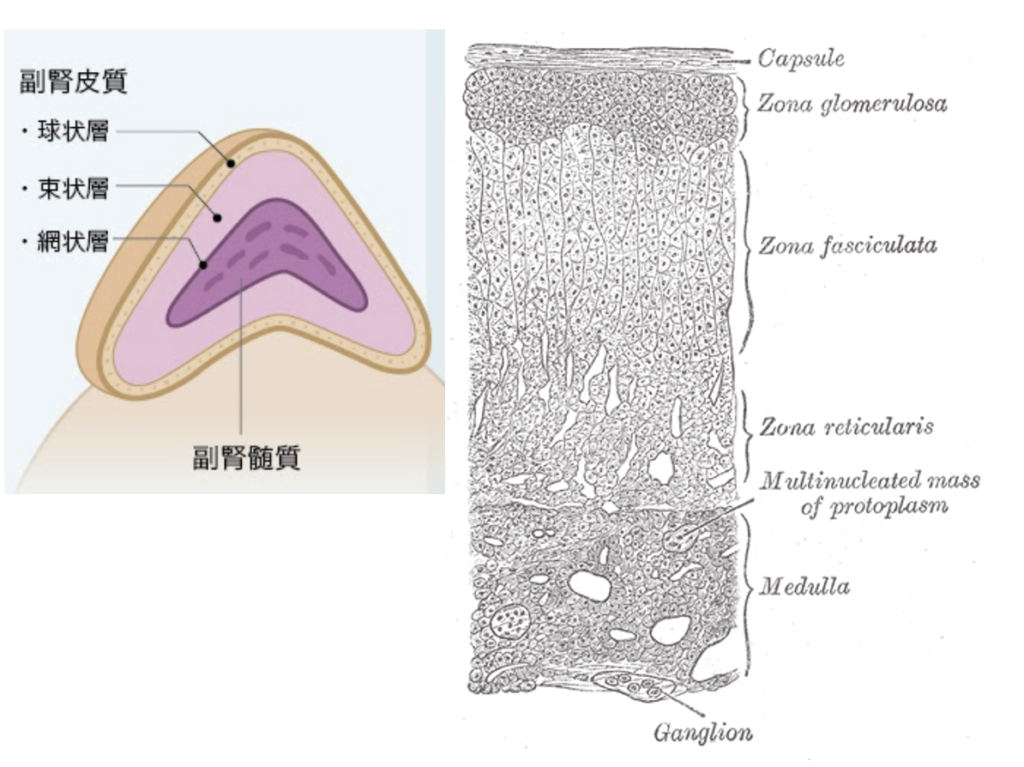

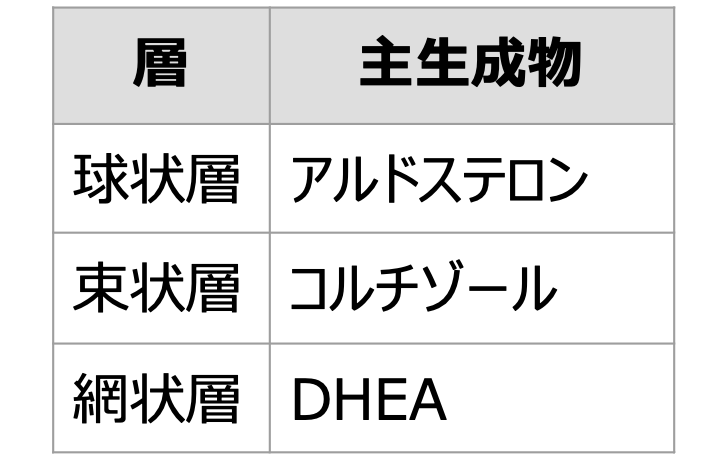

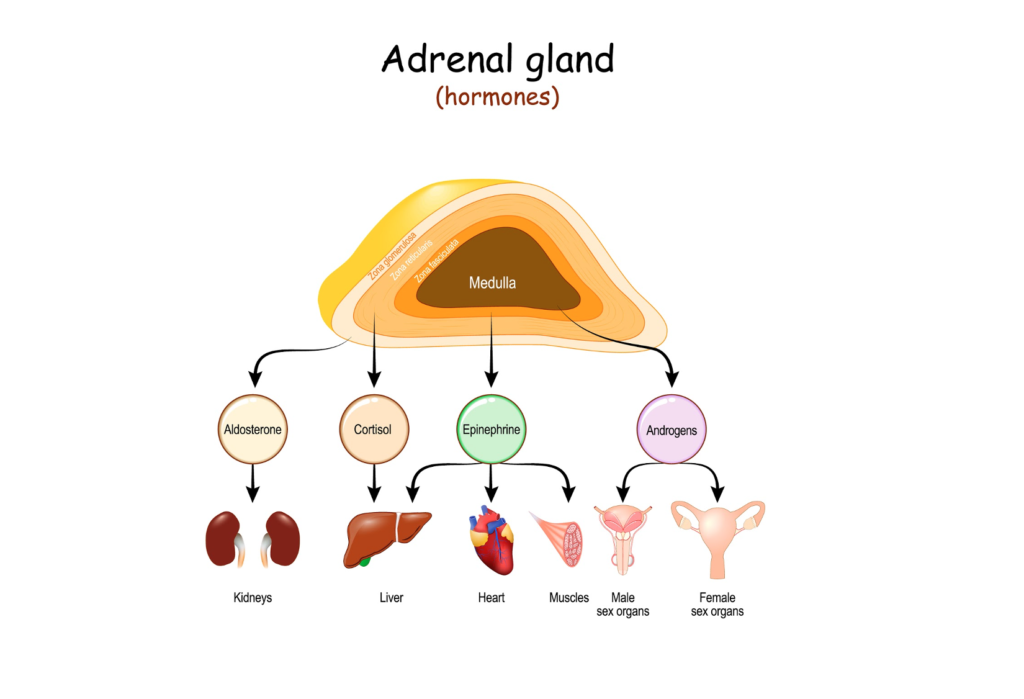

これがいわゆるストレス反応で、副腎疲労になると、副腎は萎縮するのかなと思いきや逆に腫れ上がります。なぜ腫れ上がるかの論文は見つからなかったのですが、恐らく副腎髄質のせいです。 副腎皮質はステロイドを作っていて、副腎髄質はアドレナリンを作っています。副腎髄質は作ったアドレナリンを貯めておけるのに比べて、副腎皮質はコルチゾールを貯めておくことはできず、ACTHの命令があったときにその場で作るのみです。

副腎疲労になると、足りないコルチゾールの働きを補うために、アドレナリンがいつも出るようになります。このような人は、副腎髄質が働きっぱなしなので副腎が腫脹します。足つぼ治療を受けた方はご存知だと思いますが、副腎の足のツボは真ん中にあります。副腎疲労の人はそこに痛みを感じますが、それはアドレナリンが出続けて副腎に負担がかかっているからです。

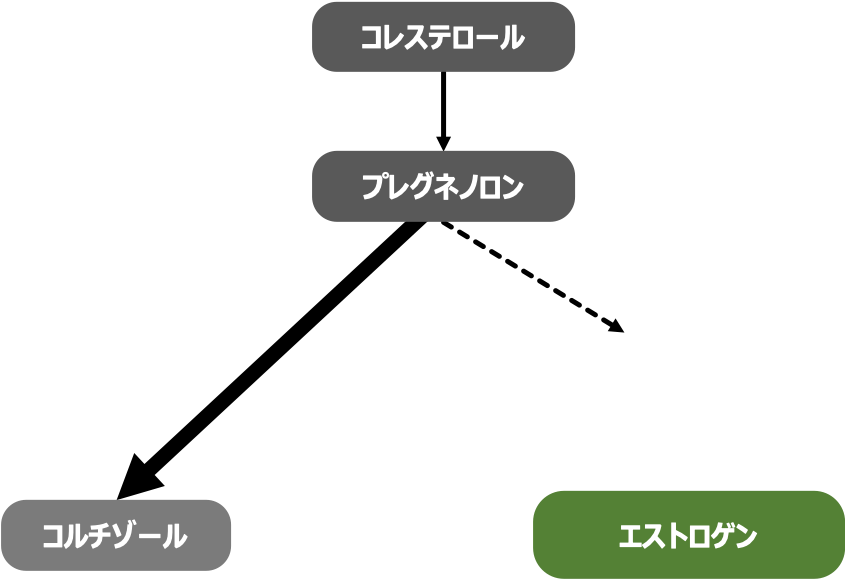

5. コルチゾールが減る理由

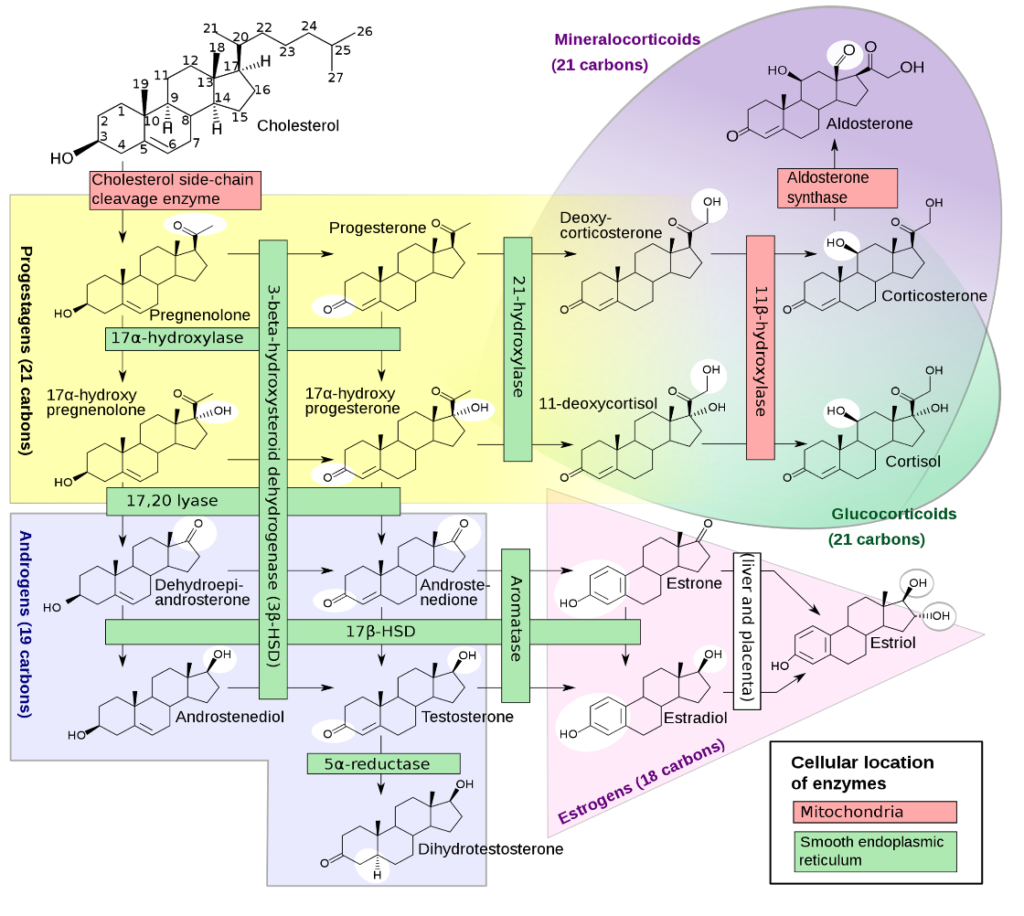

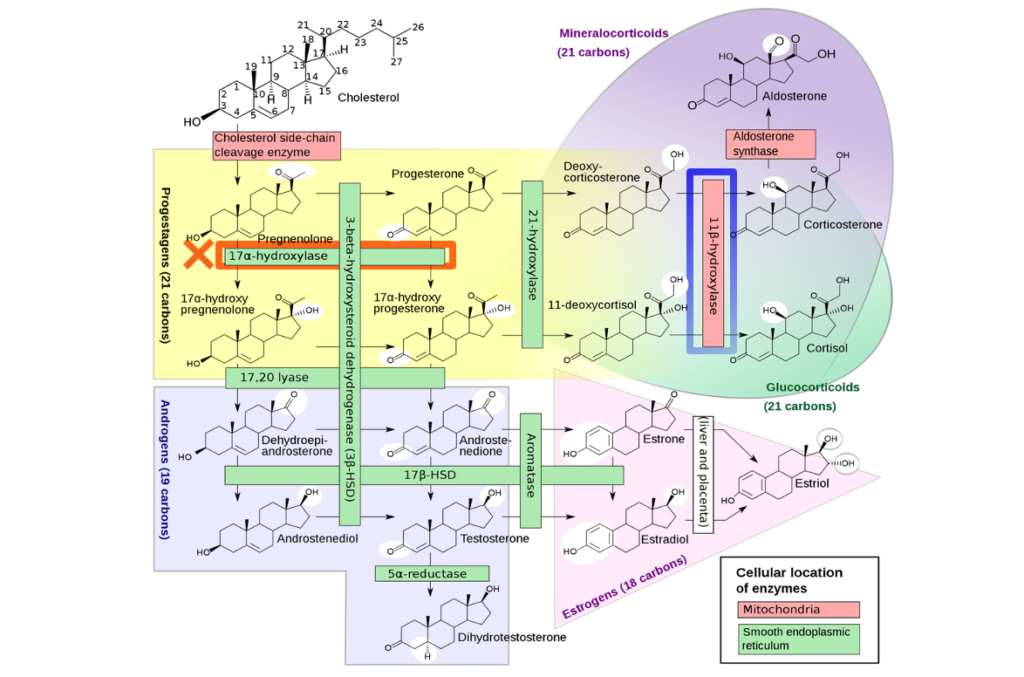

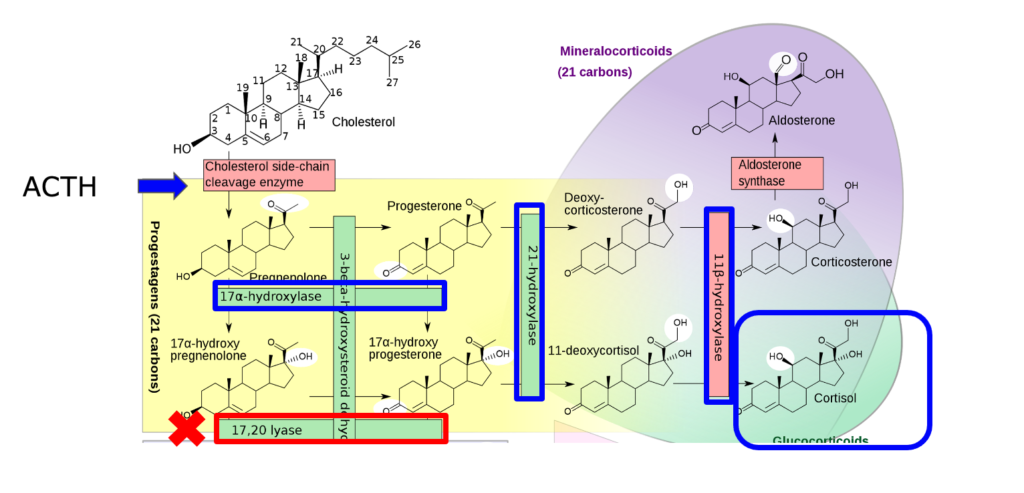

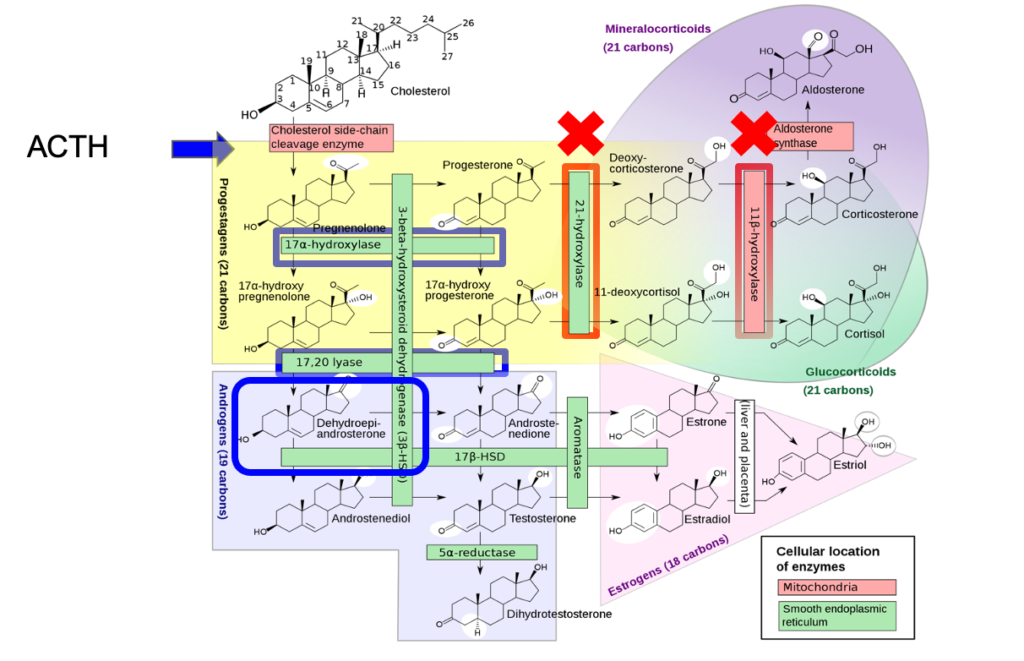

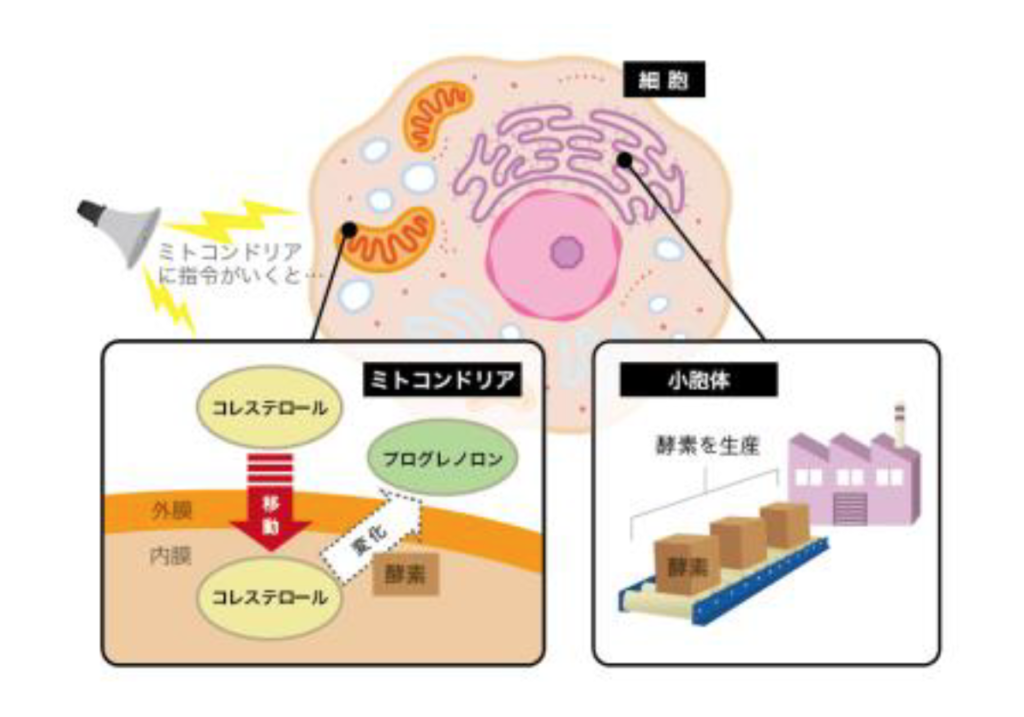

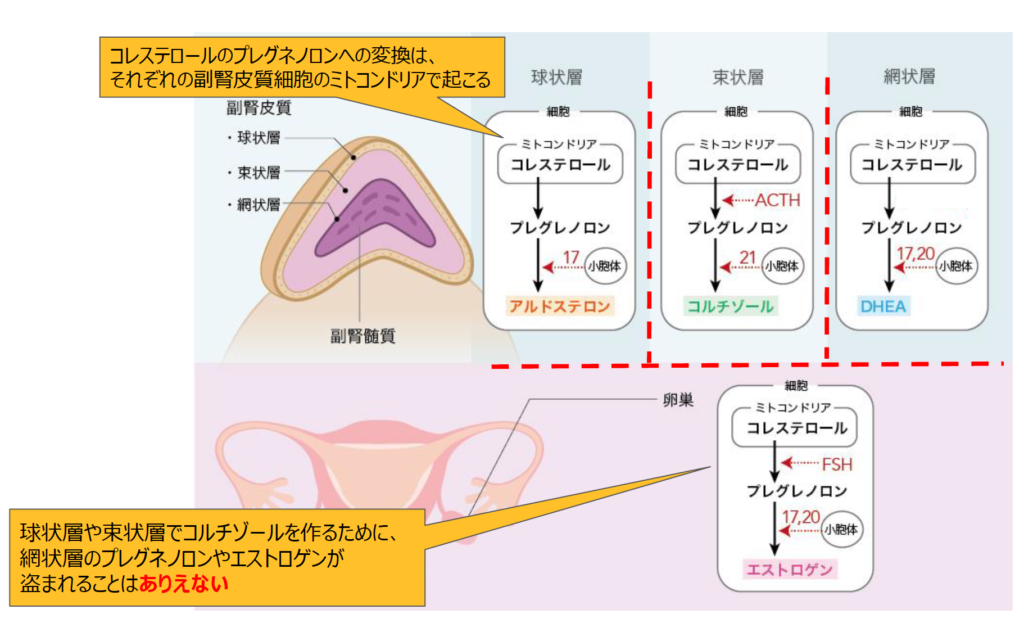

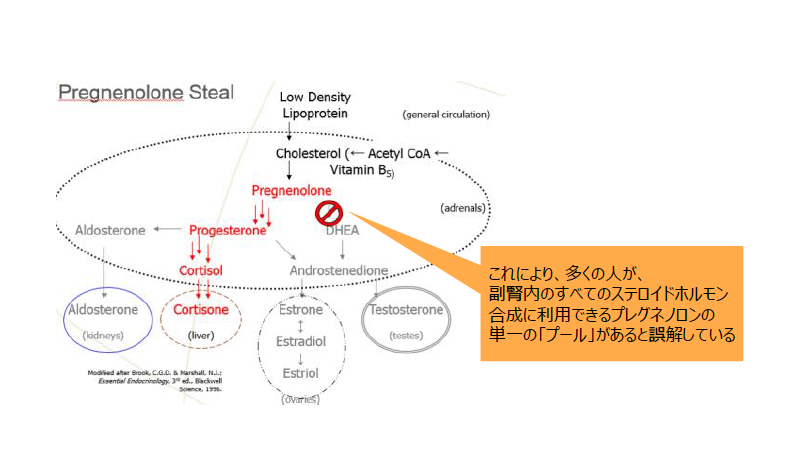

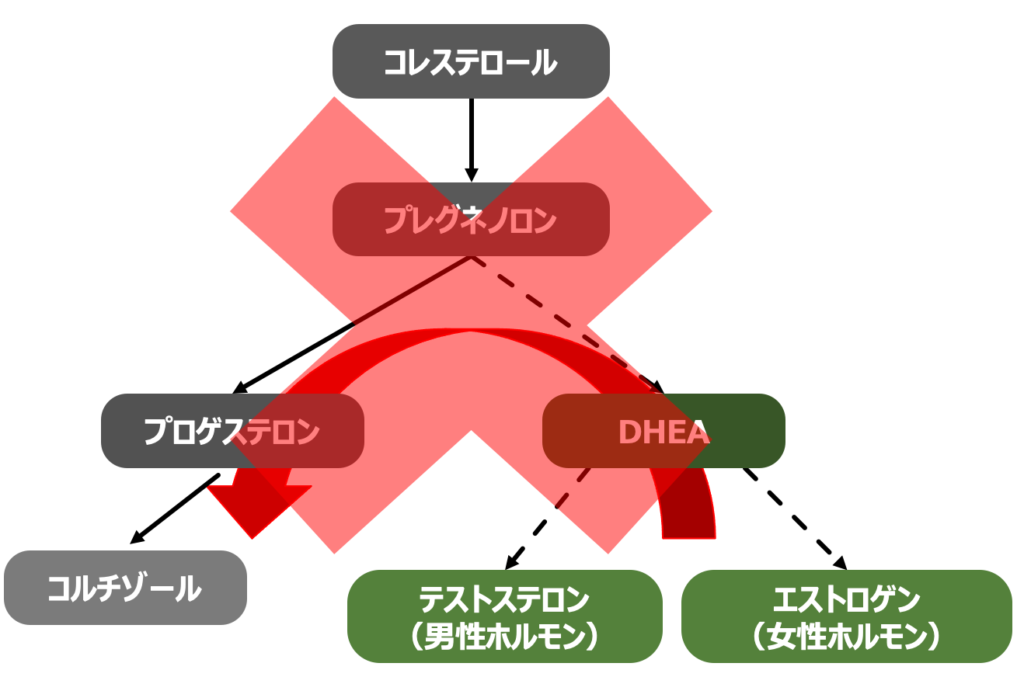

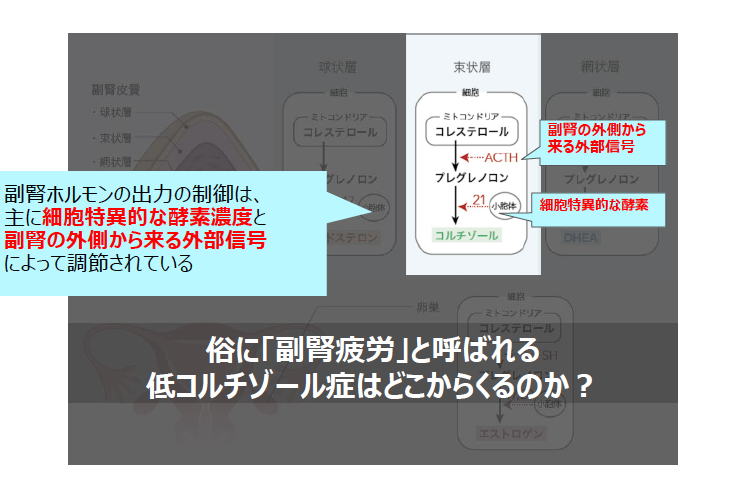

ではなぜ副腎ホルモンが減ってしまうのでしょうか。コルチゾールを出しているのは副腎の中でも皮質という部分です。副腎皮質が脳から受け取るACTHという信号と、副腎皮質内の酵素の2つがコルチゾールの出力を調整しています。コルチゾールが低下する原因は、外部信号が弱くなるか、酵素の活性が弱くなるかのどちらかなのです。副腎が疲れるからではありません。

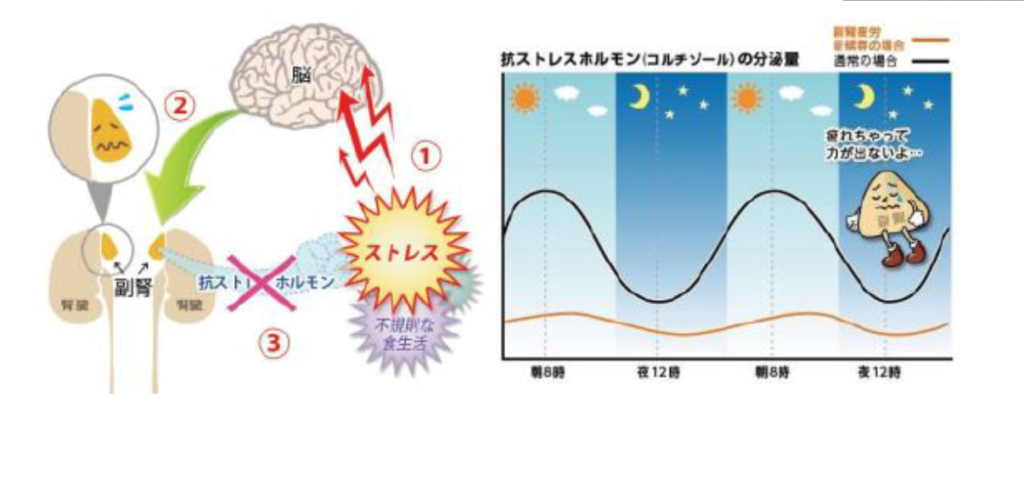

下記の図は、脳にストレスがかかるとストレスホルモンが出続けてだんだん疲れてくるという副腎疲労の図ですが、私が独立したときに初めての副腎疲労の患者さんに作ってもらいました。Adrenal Fatigueの本の挿絵に擬人化された副腎が疲れているイラストがあったので、それを参考にしたんです。

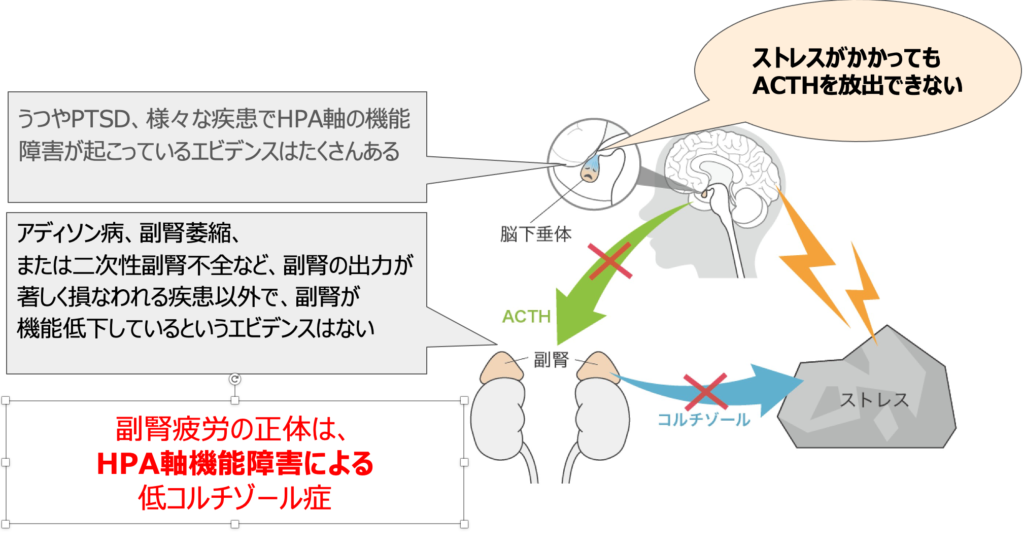

でも正確には副腎が疲れることはありません。この図は正確ではないのに色々なところで真似されました。今でもネット上で似た様な図を沢山見かけます。繰り返しますが、疲労しているのは副腎ではなく脳(下垂体)です。この事実を踏まえて、図を書き直してもらいました。

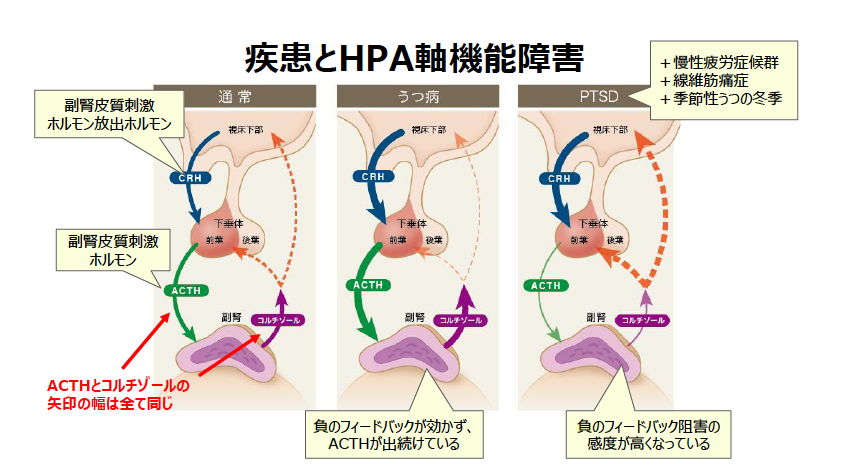

ストレスがかかると脳からACTHというホルモンが放出され、それが副腎を刺激してコルチゾールが出ますが、副腎疲労の人では、ストレスがかかってもACTHが放出できません。つまり、副腎疲労の正体は下垂体疲労なんです。この様にストレスに対する下垂体の反応が悪い状態をHPA軸機能障害と呼びます。ストレスで副腎機能が低下するというエビデンスはありませんが、鬱などの様々な疾患でHPA軸の機能が低下するというエビデンスは沢山あります。

6. HPA軸機能障害

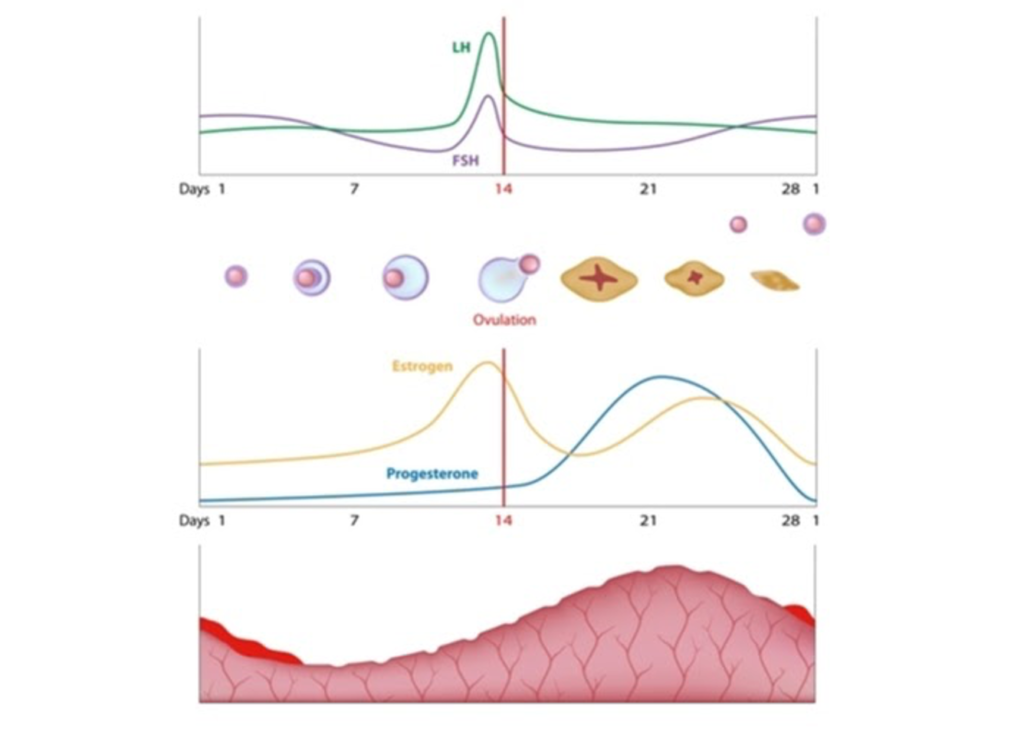

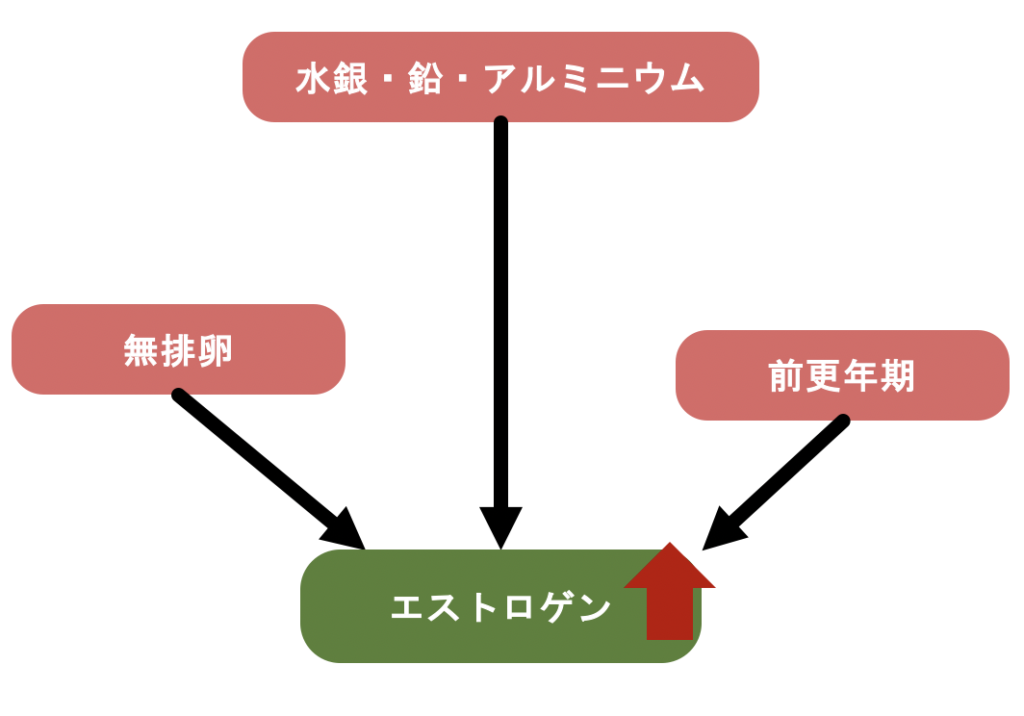

脳の視床下部から副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(CRH)が出て、下垂体がその命令を受けてACTH(副腎皮質刺激ホルモン)を分泌します。それを受けた副腎がコルチゾールを出し、コルチゾールが出過ぎないように視床下部と下垂体にネガティブフィードバックをかけます。これによってCRHとACTHがバランスを保ちます。

これをHPA軸(hypothalamic-pituitary-adrenal Axis)と言います。

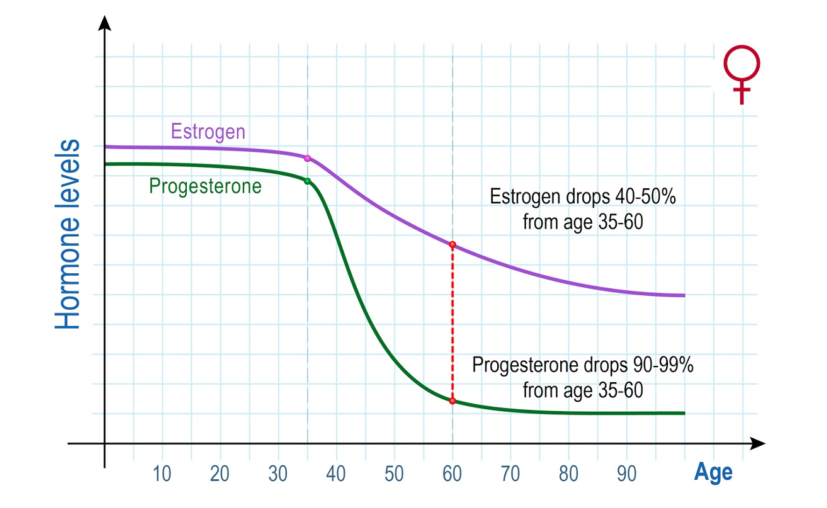

この視床下部、下垂体、副腎の連携が上手く取れないことをHPA軸機能障害と言います。コルチゾールが出過ぎるパターン、出にくいパターンがあります。

6-1. 鬱病ではACTH、コルチゾールが出過ぎる

鬱病の人は、CRHもACTHも放出されて、その結果コルチゾールも沢山分泌されてしまいます。コルチゾールが大量に出たら普通はネガティブフィードバックがかかって、視床下部と下垂体にこれ以上刺激ホルモンを出さないように抑制しますが、鬱ではそこがうまく機能しません。その結果、ACTHとコルチゾールが出続けてしまいます。報告によれば、うつ病患者の50%は、血中グルココルチコイド濃度上昇によるHPA軸の負のフィードバック機能障害が認められています。

6-2. 慢性疲労、PTSDではACTH、コルチゾールが出にくい

それとは反対に、会社の社長(視床下部)が部長(下垂体)に叱咤激励するのにも関わらず、部長がやる気がなくて、その結果部下(副腎)も全く働かないというのがPTSDや慢性疲労のパターンです。論文によると、慢性疲労症候群と線維筋痛症(FM)の女性に基礎コルチゾールの優位な減少が見られたり、概日周期及び朝のACTH分泌レベルが低下しているとかいうことが分かっていて、慢性疲労症候群の人は下垂体レベルから疲労しています。

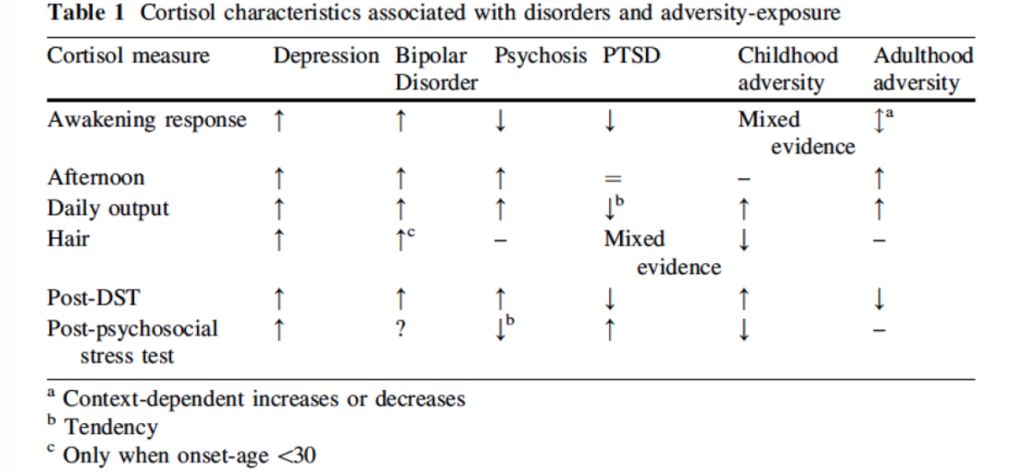

様々なタイプの精神疾患とHPA軸機能障害の関係についてBaumeisterらがこのように報告しています。

7. HPA軸が狂う4つの原因

副腎疲労の正体は、HPA軸機能障害です。HPA軸が狂う原因は、コルチゾールの過剰分泌にあります。コルチゾールの働きは6つあります。

- 炎症抑制

- 血糖上昇

- 抗ストレス効果

- 日内変動

- 免疫抑制

- タンパク異化

そのため下記の4つの原因がコルチゾールの異常分泌を招きます。

- 慢性炎症

- 血糖の乱高下

- 慢性ストレス

- 慢性の夜更かし

副腎疲労を治すためには、つまりHPA軸異常を治すためには、この4つに切り込むことが必須であり、HPA軸機能障害の権威であるトーマス・ギリアム博士によればこの4つのストレスは十分修正可能ということです。

7-1. 慢性炎症

炎症性サイトカインがHPA軸を活性化し、コルチゾールを放出します。リウマチ、クローン、MS、喘息、皮膚炎などの炎症性、代謝生の炎症疾患でもHPA軸の低下が見られます。また、糖尿病の人もHPA軸が狂っています。長期の炎症はコルチゾール耐性を引き起こし、炎症を増加するので、炎症を治すことはとても重要です。

7-2 .血糖値の乱高下

炎症性サイトカインが過剰に分泌されると、インスリンの働きが悪くなり内臓脂肪が増えます。内臓脂肪は炎症性物質なので悪循環となります。ストレスに対してコルチゾールが過剰分泌されるHPA障害が、糖尿の原因の一つだと言われています。糖尿病に詳しい方はお分かりだと思いますが、血糖値を薬や食事、運動で一時的にコントロールをしても、気を抜くとすぐ血糖値上がります。このため糖尿病の完治はなかなか難しいですが、一つの可能性としてはHPA軸障害が挙げられます。HPA軸が障害されて、ちょっとしたストレスでコルチゾールが大量分泌されると、高血糖は治りません。

また、血糖値が50などの絶対値だけを問題視するのではなく、200から100に急に下がるといった変化量が大きい場合も、HPA軸に負担をかけます。

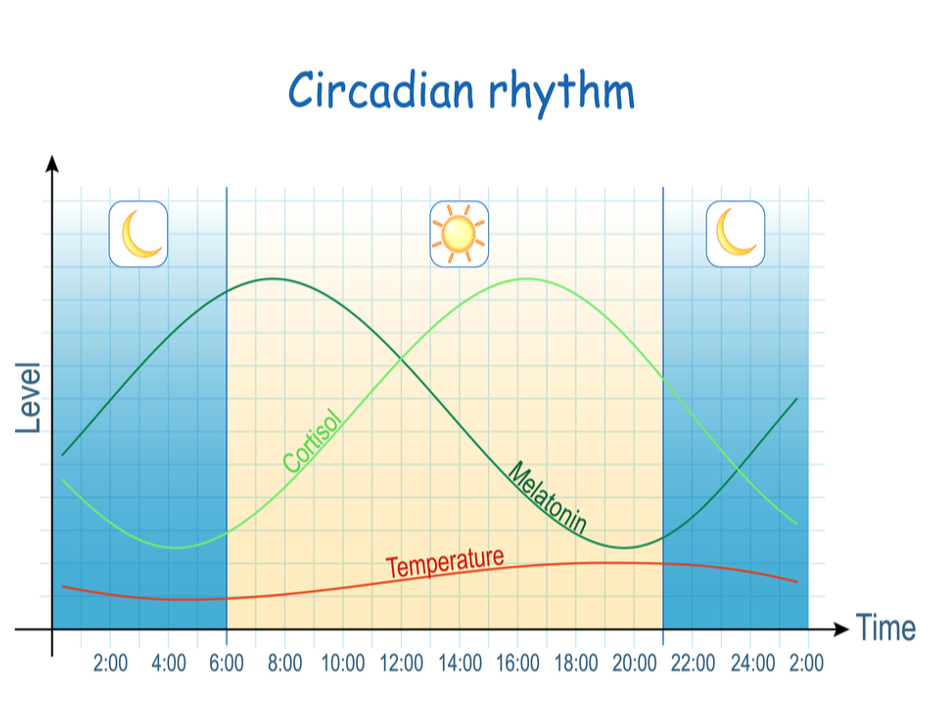

7-3. 夜更かし

睡眠障害とサーカディアンリズム(概日リズム)の低下は、強力なストレッサーとして機能し、HPA障害を起こしてとても疲れやすくなります。炎症も食事も気をつけているのに、深夜1時に就寝するという人は沢山います。副腎疲労をきちんと治そうと思ったら、11時までに寝ることが重要です。体を修復する成長ホルモンのピークが夜中の12時だからです。

なかなか概日リズムが治らない人は、とにかく朝起きて1度朝日を目に入れてください。視交叉上核という光を感じ取る脳の中に核があって、そこで概日リズムを調整しています。朝早く起きれば、この視交叉上核が光を感知してメラトニンの産生を止めます。朝メラトニンがダラダラ出てるからいつまでも眠くて、その結果夜にメラトニンが出なくて眠くならないので、その悪循環を止めることが重要です。どうしても眠かったらその後寝てもいいですが、朝に視交叉上核を起こすというのが大事です。

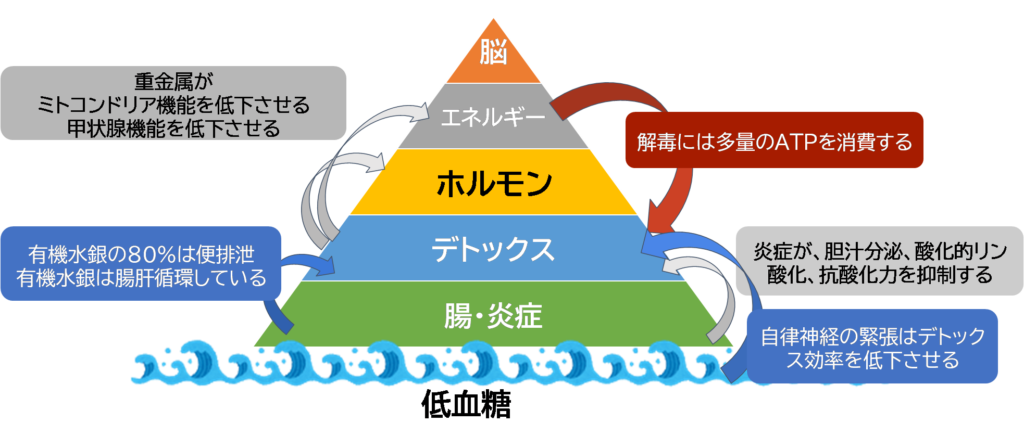

睡眠自体が難しい場合は、根本原因ピラミッド3つを考えてください。ホルモンと消化器と解毒です。ストレスと低血糖、 消化不良によるカルシウム・マグネシウム・亜鉛不足が睡眠不足を起こします。 また、トリプトファンがセロトニンを介してメラトニンになるので、タンパク不足も不眠の原因になります。肝臓の解毒のピークは午前1時から3時のため、解毒が上手くいってない人や毒物が沢山溜まっている人は、肝臓が働き過ぎて夜中に起きてしまう可能性があります。

概日リズムを積極的に整えて、それでも眠れない場合はこの3つを考えてみてください。特に不妊治療の人は、ミトコンドリア機能を上げていかないといけないため、夜10時には寝てください。ミトコンドリア機能を見る目安は基礎体温です。

7-4. ストレス(自分がストレッサーだと感じるものの存在)

ストレスの特徴の一つは、寒さや飢えなどの「本当の脅威」と精神的、感情的、心理社会的ストレスなどの「脅威と感じたもの」を区別出来ないことです。つまり森の中で熊にあったっていうストレスと、会社に行くのが嫌だというストレスの区別がつかずに、脳はどちらのストレスにも同じ反応をするということです。

2つ目のストレスの特徴は、脅威と感じるものは人によって異なるということです。過去のストレス経験やトラウマ、くせ、人格が神経伝達物質に大きく影響を与えます。ストレスは正式にはストレッサーといいます。飲み会は私にとってストレスだというのは、正しくは飲み会は私にとってストレッサーだ、となります。

ストレッサーに対する反応の大きさはストレッサーそのものではなくて、個人の認識に基づいています。そのため飲み会がストレスになる人とならない人がいるのです。同じように、人前で話すことをストレスに感じる人と感じない人がいます。僕はものすごく緊張して手先が冷たくなりストレスに感じます。みのもんたさんは朝の番組の前に必ず生ビールを一杯飲んでから話すと聞いて、みんな同じなんだと思って少し安心しました。

自分にとって何がストレッサーなのか知りたい方は「Percieved Stress Scale」という質問表をチェックしてください。他人にとってはほんの些細なことでも、自分がストレスと感じるものであれば、それはストレスになるのです。

8. コルチゾール分泌が続くと脳が萎縮する

慢性ストレスが続くと、コルチゾールが脳の分解をするため特に脳の海馬を含む組織が萎縮していきます。これを「アロスタティック負荷」と言います。これを防ぐためストレスがかかってもコルチゾールを分泌しないように身体が脳からの命令物質ACTHを出さない様に調整します。これをHPA軸のダウンレギュレーションと言います。副腎疲労は過剰なコルチゾールから身体を守るための、HPA軸のダウンレギュレーションなのです。

9. まとめ

副腎疲労の正体はHPA軸の機能障害です。僕も最近、診断書には「HPA軸機能障害」と書くように改めました。HPA軸機能障害の原因は、HPA軸に長期間にわたり負担がかかることです。

HPA軸障害の病態の鑑別には唾液中コルチゾールを測定して、日中リズムに加えて、コルチゾールアウェイキングレスポンス(CAR)を見ます。