機械化された現代社会では、運動だけでなく運動以外の身体活動までもが少なくなり、身体を動かす機会が激減しています。

かつて、人々は身体を動かさないという選択肢はなく、終始身体活動を行っていました。

ヒトの身体は、動かすことで健康維持・老化防止システムにスイッチが入るようにできています。

運動以外の身体活動が激減している現代は特に、身体を健康に保つメカニズムのスイッチを入れるため、運動の必要性があります。

運動ができない体でない限りは、運動をして健康維持・老化防止システムを稼働させたいものです。

今回は、運動の効能についてご紹介し、皆さんに運動をする気持ちを高めていただければと思います。

定期的な運動は老化を遅らせ、寿命を延ばすための最良の手段

加齢は避けられませんが、それに伴う機能の低下度合いは個人差があります。

それは食習慣や身体活動、放射線など環境要因にも大きく影響されるため、老化の進行を遅らせたり、時には防いだり、部分的に回復させたりすることさえ可能です。

運動は、最初は筋肉を介して炎症を引き起こしますが、その後筋肉は広範な抗炎症作用を起こすようになるため、長期的な効果として患部の筋肉だけでなく他の部位でも炎症が抑えられるようになります。そして、たくさんの抗酸化物質が生成され、酸化ストレスレベルも低下します。

また、運動により細胞に損傷したたんぱく質を除去(小胞体ストレスの低下)させ、細胞老化の時限装置であるテロメアを延長し、DNA修復をするほか多くの恩恵をもたらしてくれます。

このように適度な運動による軽度の生理学的ストレスは修復反応を引き起こして有益な作用をもたらし、老化防止寿命延長に貢献してくれます。

運動すると気分が高まる

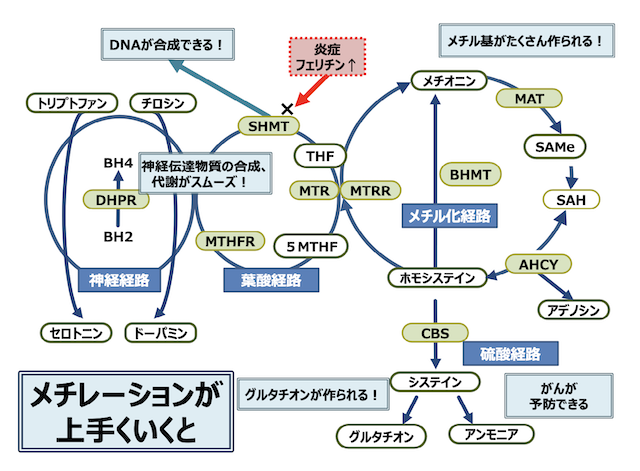

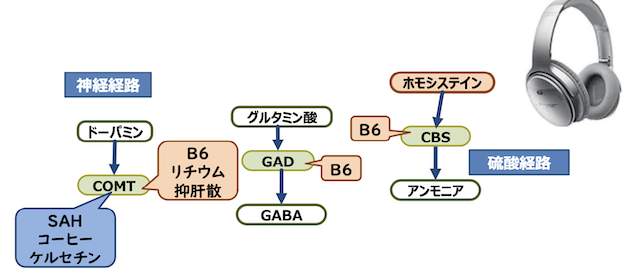

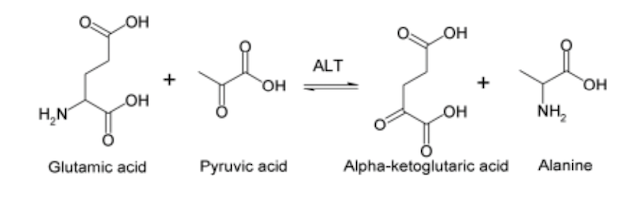

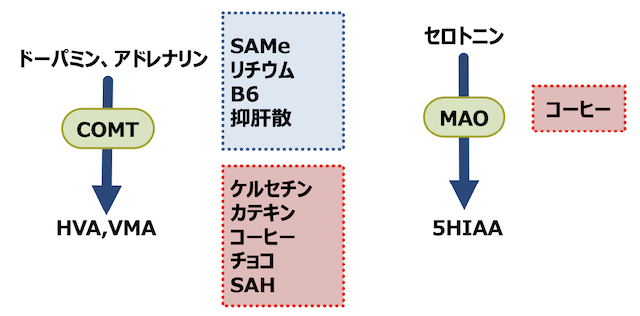

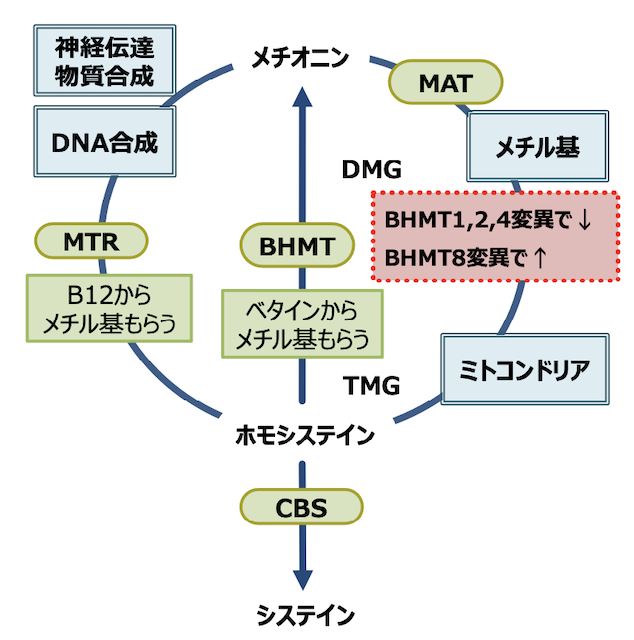

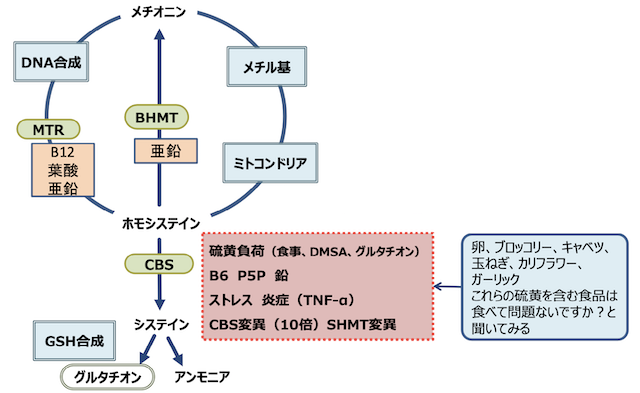

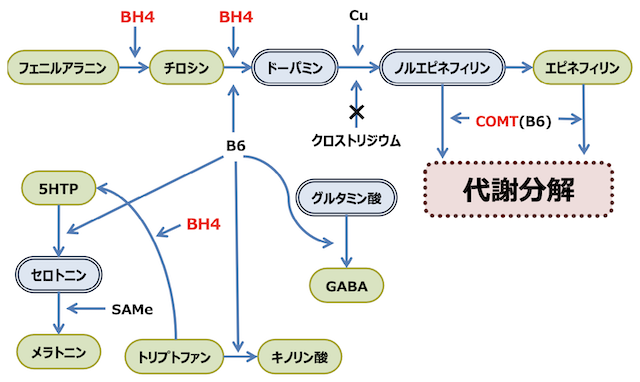

運動することにより、気分を変える神経伝達物質を分泌促進させます。 その中で最も重要なのは、ドーパミン、セロトニン、エンドルフィン、エンドカンナビノイドの4種類です。

ドーパミン

- 脳の報酬系の要となる物質

- 脳の奥深くにある領域に「もう一度やって」と伝える

- 意欲を持った時にもドーパミンが出て、それが「楽しい」「快楽感」につながる

- 意欲・運動・快楽に関与

ただし、この報酬系を動かすドーパミンの作用には3つの欠点があります。

①ドーパミンのレベルが上がりやすいのは運動している最中

②運動していない人の脳内にあるドーパミン受容体の感度は、普段から活発に動いている健康な人の感度より低い

③肥満の人では活性化するドーパミンの受容体の数が少ない

これらのことから、運動していない人や肥満の人は受容体を正常に活動させるために、より長期間努力することが必要になる

と言われています。

一方、定期的に運動している人は数日間運動しない日が続いた後の感覚として、落ち着きがなくなり、イライラして飢えたドーパミン受容体を満足させるため、身体を動かしたくてたまらなくなります。

セロトニン

- 幸福感や喜びを感じたり、衝動をコントロールしたりするときに役立つ

- 記憶や睡眠などの機能にも影響を与える

運動しない人は、ドーパミンと同様にセロトニン活性が低い恐れがあります。

うつ状態になりやすく、運動を避けたいという衝動に勝てないため更にセロトニンレベルが低下してしまうという悪循環に陥ってしまいます。

エンドルフィン

- エンドルフィンは天然のオピオイドで体を動かしたときの不快感を和らげる

体内で作られるエンドルフィンはヘロインやコデイン、モルヒネに比べると作用は弱いですが、それでも痛みを和らげ幸福感をもたらしてくれます。

そのため運動中毒の一因ともなります。

・エンドルフィンの効果は数時間持続する可能性があるとはいえ、20分以上集中して激しく動かさないと分泌されないため、そこまで激しい運動ができる人でないとその恩恵が十分受けられません。

エンドカンナビノイド

- 体内で天然に生成されるマリファナの有効成分

- ランナーズハイに大きな役割を果たす

真に心地よい高揚感を引き起こしはするものの、通常、数時間にわたる激しい身体活動しないと脳はこれを分泌しないため、それに該当しない人には関係ありません。

ポイント

これらの神経伝達物質は、運動によって分泌促進されて気分が良くなり、またやりたいという気持ちになり、運動を継続促進するのに役立ちます。

ただ、運動に対するこれらの脳の快楽的反応は座りっぱなしの人に働くように進化していません。不健康になればなるほど脳の快楽的反応を自然な形で受けにくくなってしまいます。

運動と病気

運動は脳ばかりでなく、病気に対しても良い影響をたくさん与えてくれます。

若い頃から運動継続することにより、骨を丈夫にし記憶力を向上させる能力が高まります。それにより、高齢になっても健康維持システムの働きを良い状態で保ち続けることができます。

逆に年を重ねるにつれ、座りっぱなしの日々を継続すると、慢性疾患(心臓病、高血圧、様々な頑、骨粗鬆症、変形性関節症、アルツハイマー病など)にかかりやすくなります。

運動は万能ではないかもしれませんが、健康維持システムを良い状態に保つ作用があるという意味でも、行う価値はあります。

肥満と運動

過剰な脂肪細胞は関節に負担をかけたり、呼吸を妨げたりするだけでなくホルモンを過剰に分泌して代謝を悪い方向へ変えてしまいます。

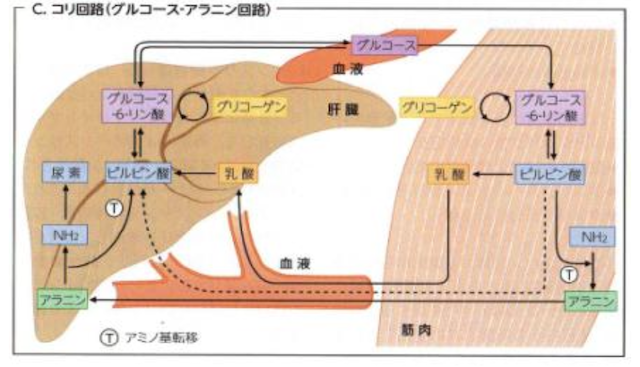

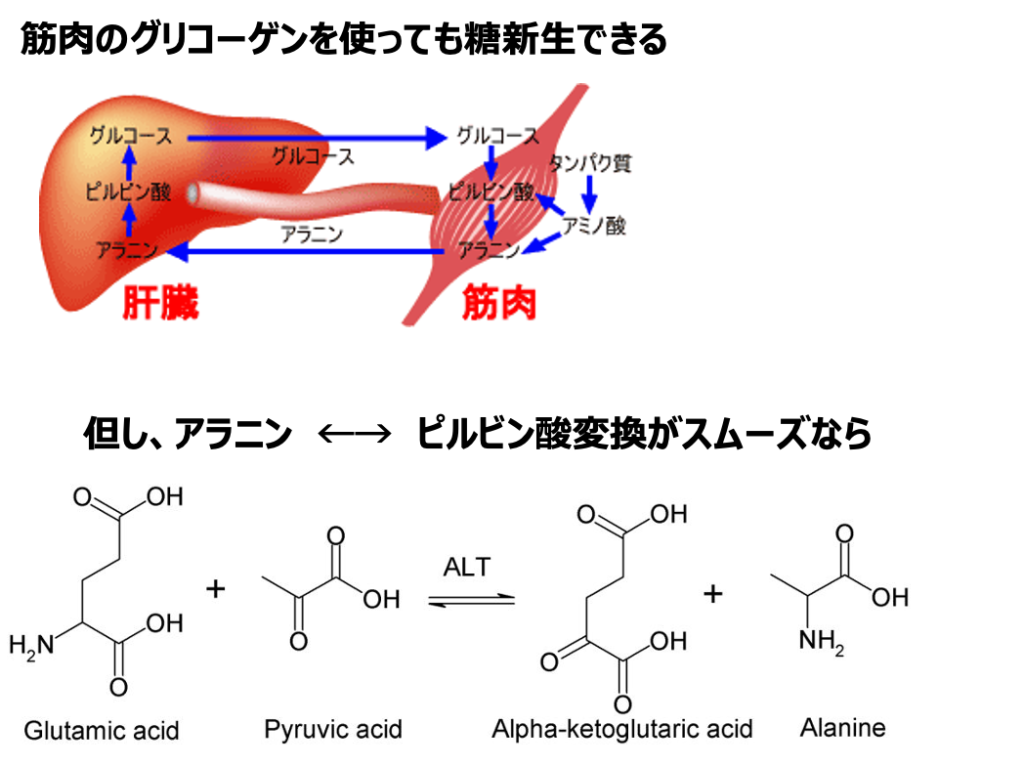

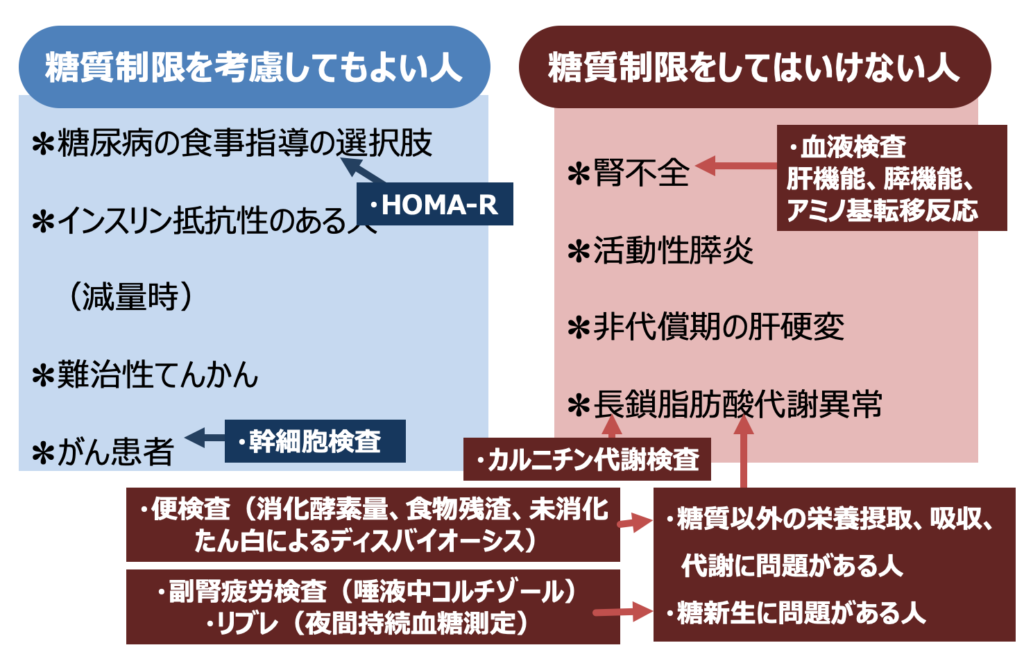

そこで、運動を取り入れることにより、脂肪細胞から出されるアディポサイトカインにより遮断されていたインスリン受容体を回復させ、糖輸送体タンパクを筋肉により多く産生しインスリン抵抗性を改善するのに役立ちます。

肥満に対してはウェイトトレーニングより有酸素運動の方が適しています。

ウェイトトレーニングは肥満による代謝の低下をいくらか抑える効果がありますが、体重増加の予防や回復には有酸素運動の方が効果を発揮します。高強度の運動は長時間継続するのが難しいため、結果的に総エネルギー消費量が少なくなる場合があるためです。

免疫向上と運動

運動習慣により、免疫システムを向上させる効果もあります。

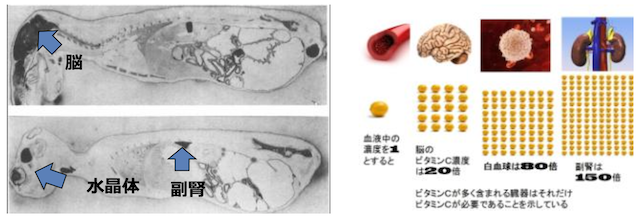

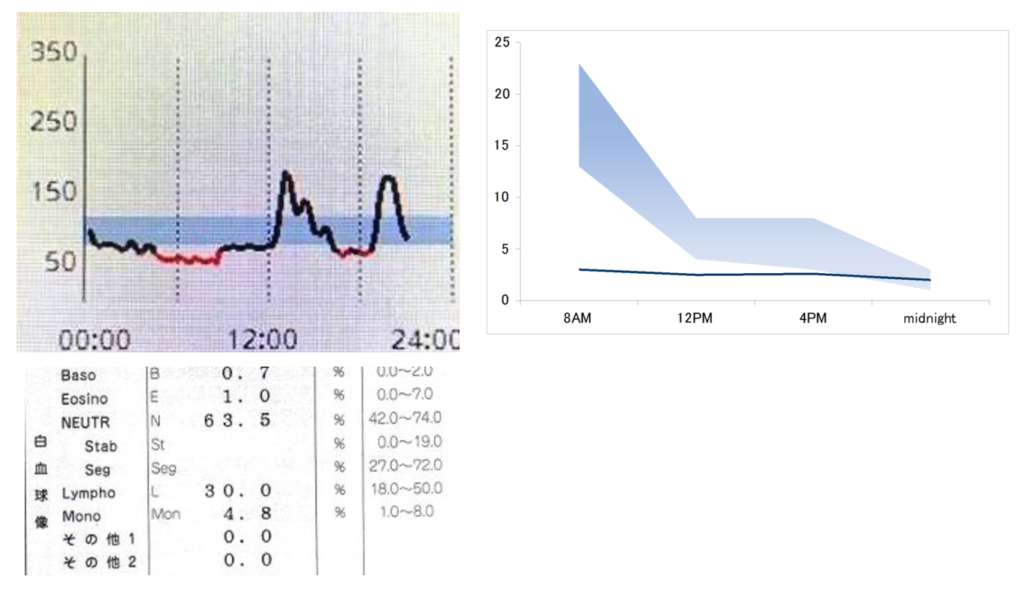

その効果は感冒症状や感染症等にあるといわれています。適度な運動により免疫システムの根幹である白血球が増加します。

継続的な運動習慣によっても免疫システムは変化すると考えられており、1回45分、運動強度は心拍数予備能の60%の運動習慣により感冒症状の発症頻度は減少すると報告されています。

サルコペニア防止

人の筋肉量は40歳を境にして徐々に減少していく傾向があり、60歳を超えるとその減少率は加速します。

サルコペニアは、タンパク質の摂取不足と運動量の減少によって、作られる筋肉よりも分解される筋肉の方が多くなることが原因です。 サルコペニアを予防する上で大切なのは、筋肉を減らさないための適度な「運動」と「栄養バランス」の取れた食生活です。

筋肉量を増やし、筋力や身体能力を改善するためにはレジスタンス運動と低強度の有酸素運動が効果的であることが言われています。

骨粗しょう症防止

運動はすべての年齢で骨の強度と量に影響を与えます。

定期的な運動は、小児期や思春期の骨量増加や骨形状の最適化を促進し、成人期の骨量維持に貢献し、老年期の骨量減少や強度低下を抑え、骨粗鬆症骨粗しょうを防止します。

丈夫な骨作りに、良質な栄養摂取と同じくらい身体活動によって骨に物理的に力をかけ、骨芽細胞を刺激することも重要です。

ただし、骨粗鬆症が進行している人は骨折リスクがある激しい運動は避けましょう。

骨芽細胞を活性化させるには、体の縦軸方向に対して物理的な刺激を加える体重負荷運動が必要です。ランニングやジャンプ、重量挙げなどが当てはまります。水泳やクロストレーナーは骨への体重負荷が少なめなので、骨密度増加効果は前者より低めです。

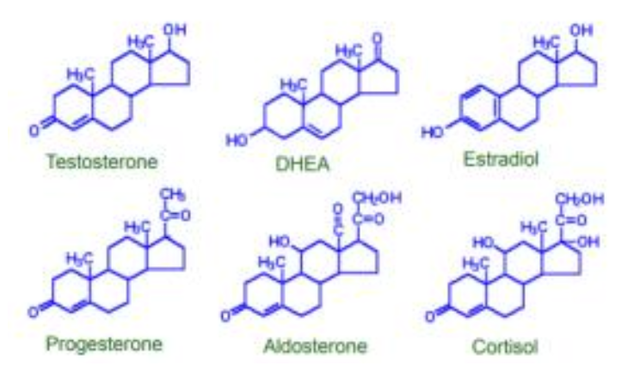

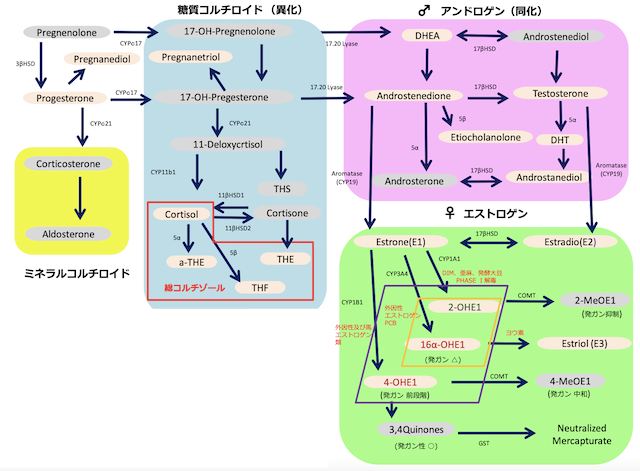

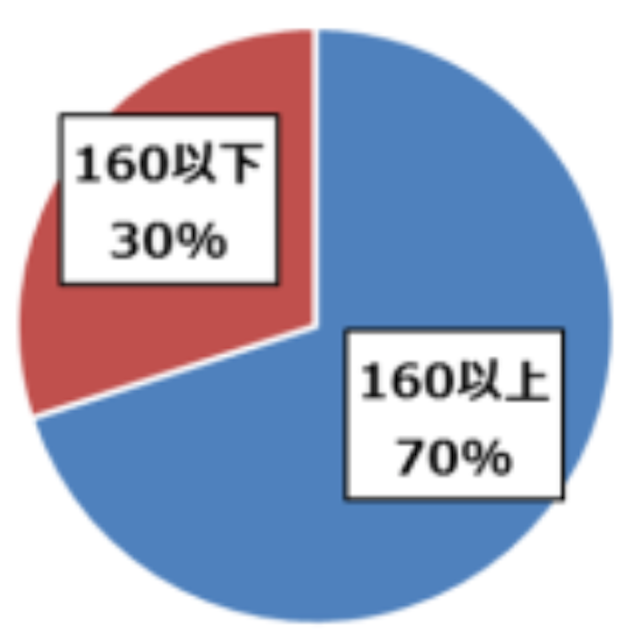

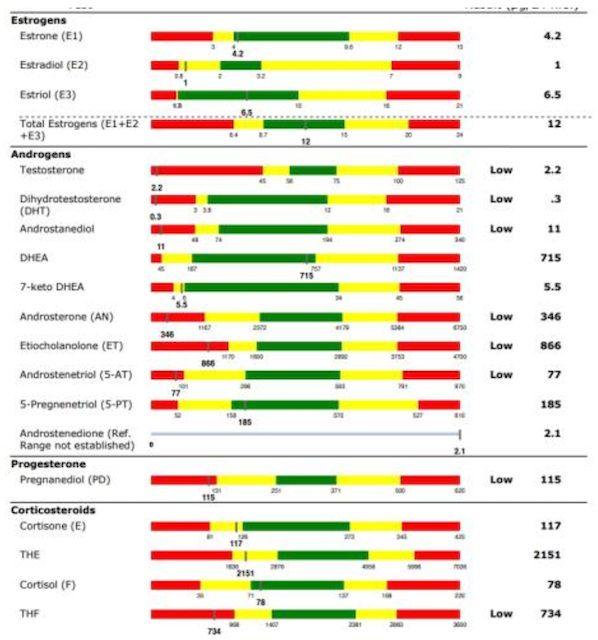

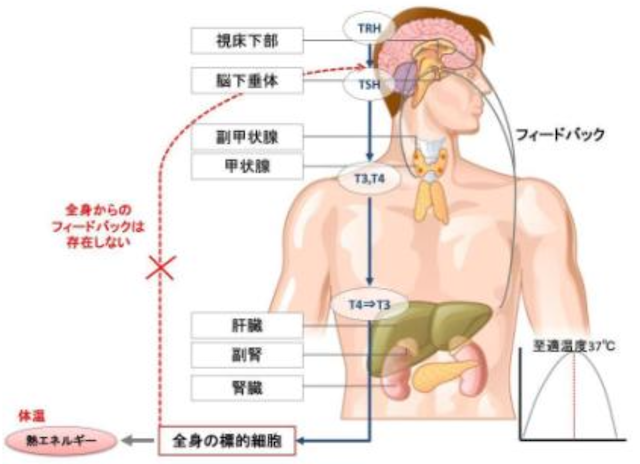

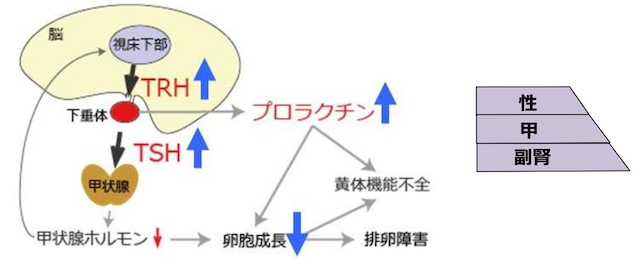

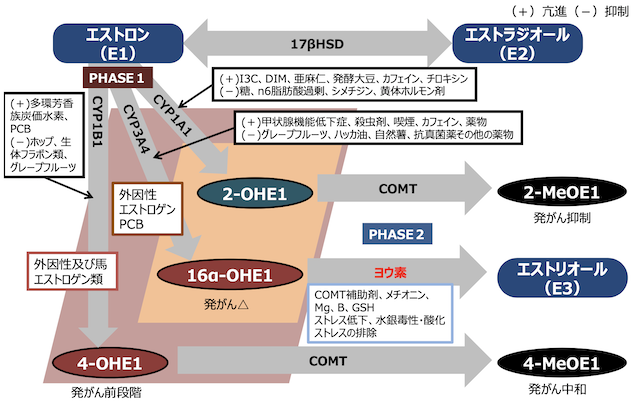

生殖ホルモンと運動

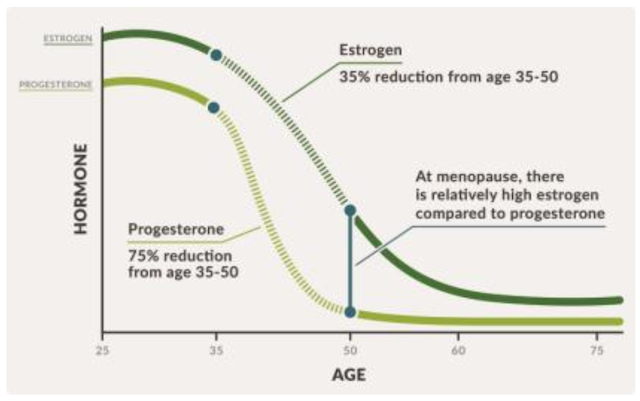

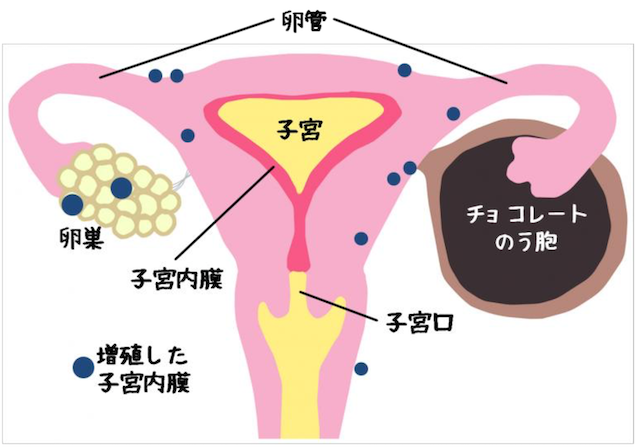

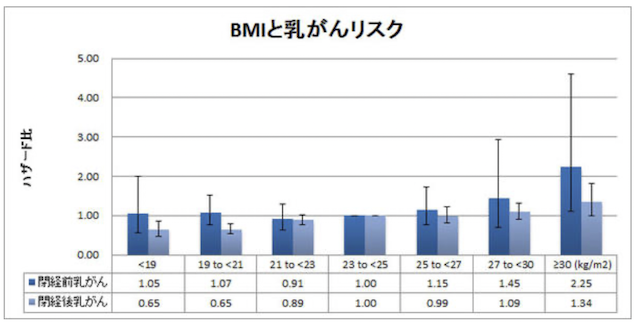

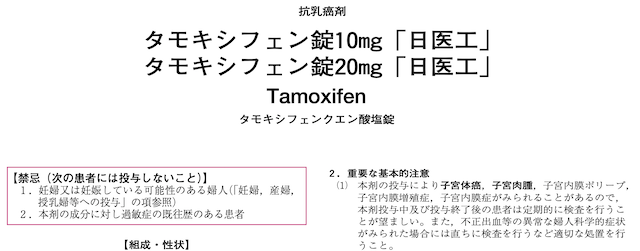

中強度の運動をしている女性は生殖に必要なホルモンを十分に分泌していますが、座りがちな女性の体では、必然的に生殖に回せるエネルギーが増え、エストロゲンレベルが25%も高くなるとも言われています。

エストロゲンは乳房組織の細胞分裂を誘発するため、運動不足は乳がんリスクを高める一方で、運動は逆にリスクを下げるのに役立ちます。 ただ、乳がんリスクやエストロゲンレベルは運動だけでなく肥満や妊娠回数の少なさなども影響します。

がんと運動

ウォーキングなどの運動が、がん発症リスクを低下させるメカニズムについての研究も進んでいます。 がんの発症リスクが高くなるメカニズムの一つに肥満や運動不足によって引き起こされる「高インスリン血症」があります。

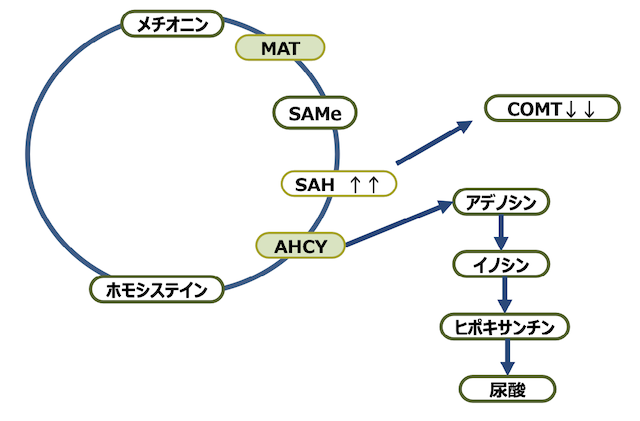

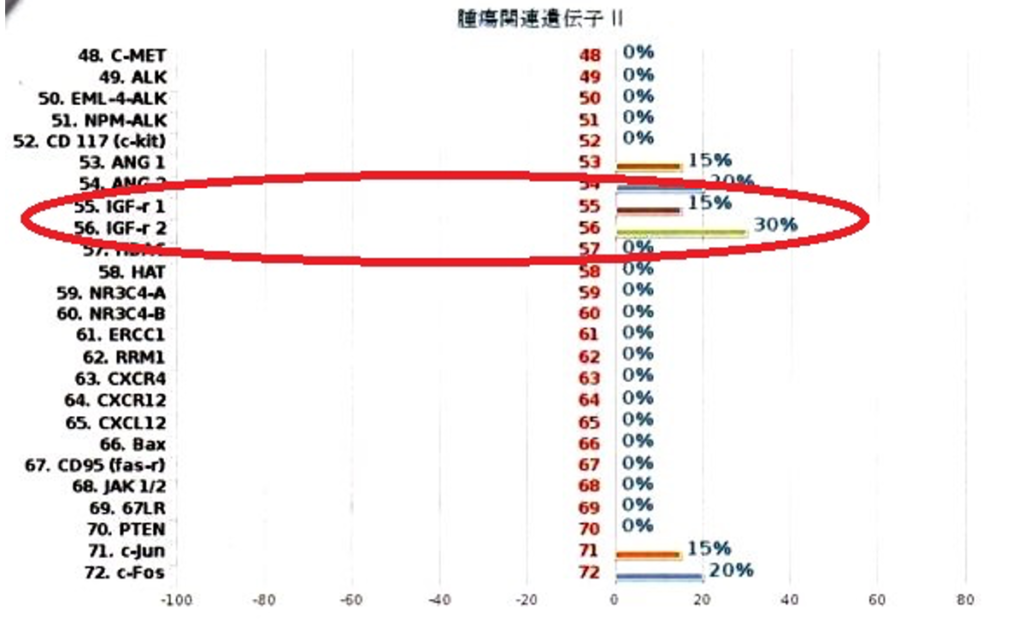

血液中のインスリンが多すぎると、細胞増殖、成長促進など様々な働きをするIGF(インスリン様成長因子)という物質の働きが活発になります。

さらには、細胞から分泌されるサイトカインと呼ばれるたんぱく質が慢性炎症を引き起こし、がんがさらに増殖しやすくなります。

運動を定期的に継続すると、筋肉などでインスリンの効きがよくなります。そのため、体内でインスリンの過剰な分泌防ぎ、それが、がん細胞増殖や成長促進にも作用するIGFの働き刺激を減らし、がん促進因子を減らすことになります。

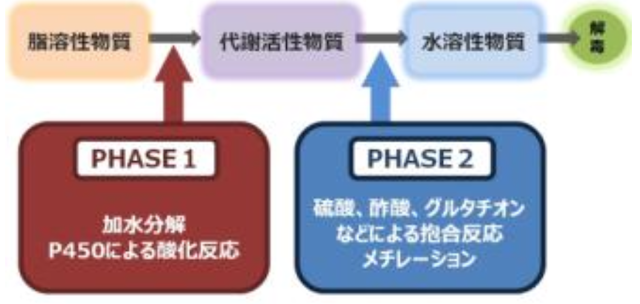

抗酸化物質と運動

運動は、活性酸素の産生を通して生体に酸化ストレスを与えることが知られています。

一方、活性酸素による障害防止あるいは最小限にするために生体にはいろいろな抗酸化物質や抗酸化酵素が存在します。

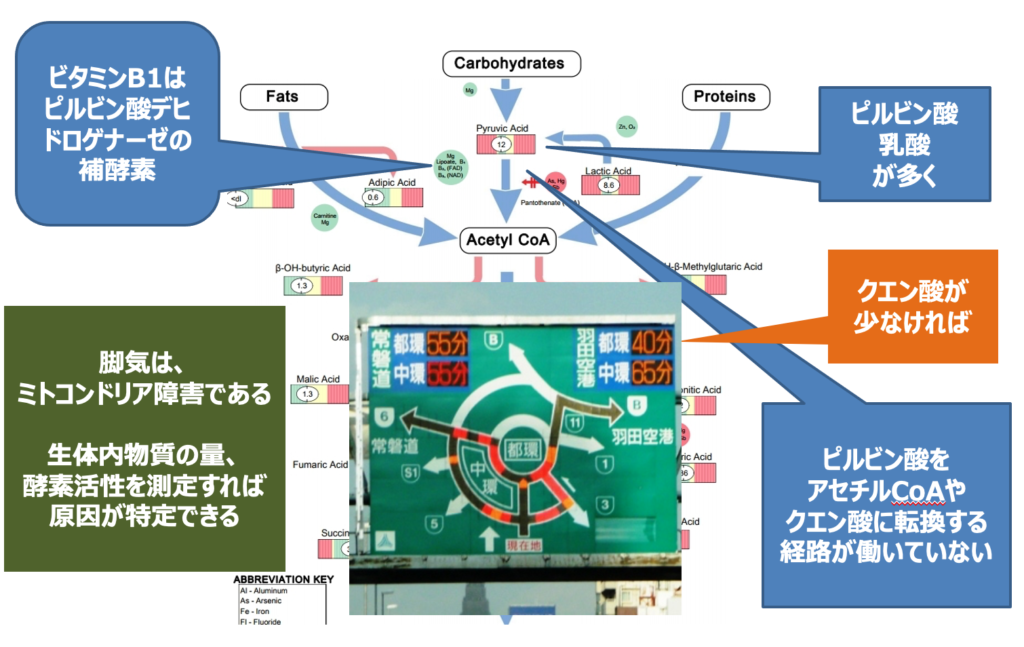

運動は抗酸化酵素を誘導し、酸化ストレスの増大に対応することが知られています。適度な運動は抗酸化酵素を誘導するだけでなく、インスリン感受性を増大させ、疾患リスクを減少させる健康増進効果が期待されます。 これは、運動時のミトコンドリアでの一過性の活性酸素の上昇により発揮されるものと考えられ、ミトホルミシス効果という概念が提唱されています。

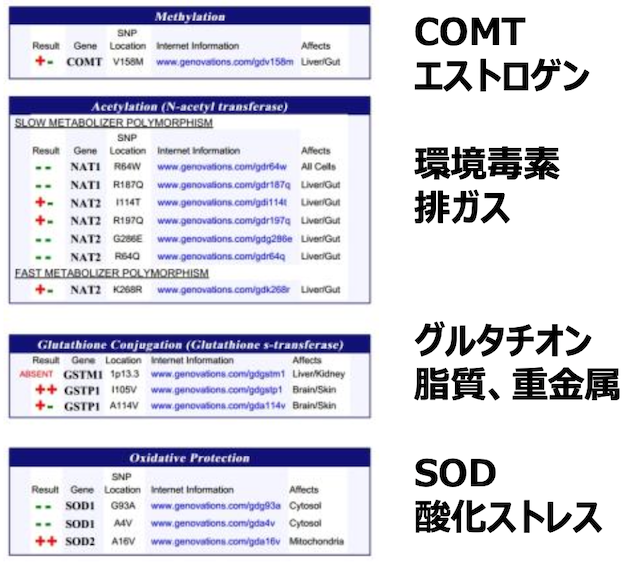

運動により、活性酸素の生成が飛躍的に増え、組織に酸化ストレス障害が生体に与えられると、生体は活性酸素ストレスに対抗する防御メカニズムを発動します。特に主要な抗酸化酵素であるスーパーオキシドジスムダーゼ(SOD)やグルタチオンペルオキシダーゼ(GPX)、カタラーゼ(CAT)は重要です。活性酸素のほとんどはぺルオキシラジカルでその消去系酵素であるSODは抗酸化酵素の最上流にあります。

適度な運動による低レベルの活性酸素刺激により、抗酸化酵素の発現促進のほかにミトコンドリアの生合成と再構築を活性化させてくれます。

一方、運動の際に抗酸化剤を投与するとこれらの運動の健康増進効果が失われてしまうようです。

運動による抗酸化酵素レベルの上昇は、運動によって産生される活性酸素を効率よく消去し、酸化ストレスを最小限にする適応現象が起きます。

ただし、酸化ストレスが増大する疾患や病態がある場合は、酸化ストレス障害が増大しており、抗酸化防御反応をはるかに上回っているので注意が必要です。運動を再開するタイミングや、強度や量を増やしていくペースなどは医師と相談しましょう。

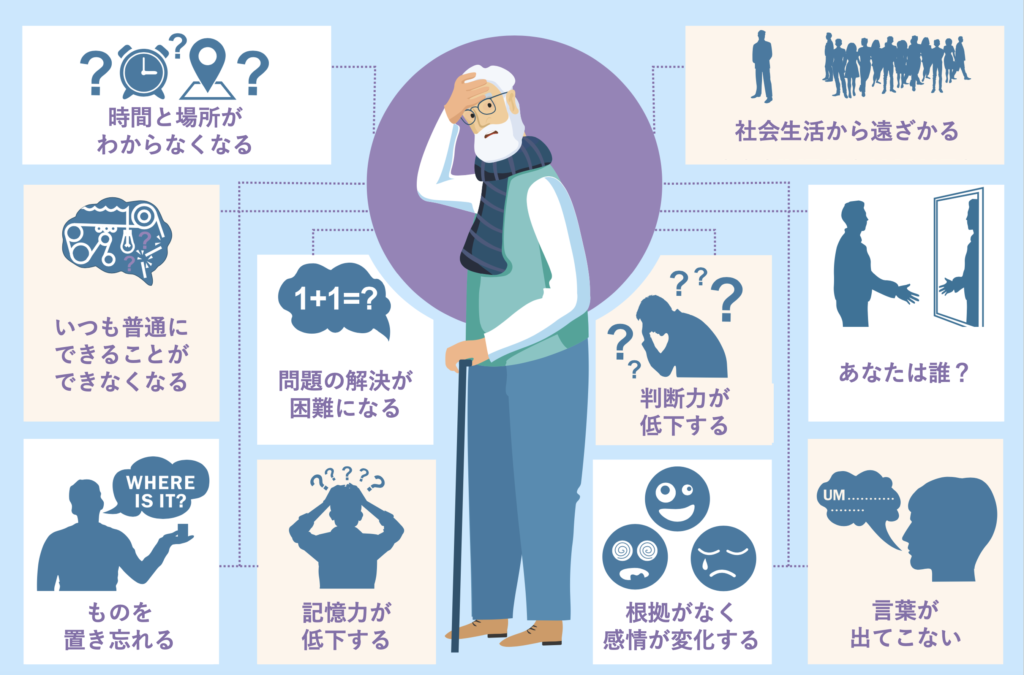

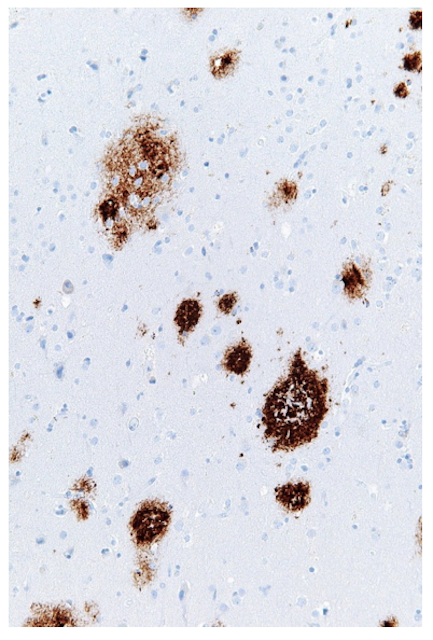

アルツハイマー病予防と身体活動

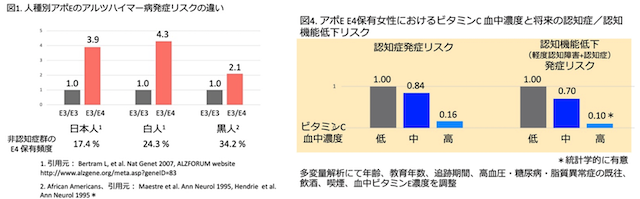

中強度の身体活動がアルツハイマー病のリスクを45%低下させると示されています。

特に(長時間かつ激しい運動が)BDNF(脳由来神経因子)と呼ばれる強力な分子の生成を脳内で促進させます。

BDNFは脳の成長促進材のようなもので、脳に栄養を与えて新たな脳細胞の発育を促してくれます。それによる効果は、認知力の向上、記憶力の向上、神経細胞の健康的に維持するといったもので、とりわけ記憶にかかわる領域で顕著です。

また、BDNFの増加によりアルツハイマー病の原因と考えられている星状膠細胞(アストロサイト)による損傷を防ぐ可能性もあるといわれています。

人間はずっと座りがちの生活をするようには進化してこなかったため、身体活動以外に高レベルのBDNFを生成させるメカニズムは進化してきませんでした。そのため、運動しないとBDNFが不足してしまうことになります。 また、BDNF以外の脳への運動の恩恵については、脳への血流労増加、有害な酸化ストレスレベルの低下、炎症抑制効果などにより、アルツハイマー病リスクを低下させられる可能性があるといわれています。

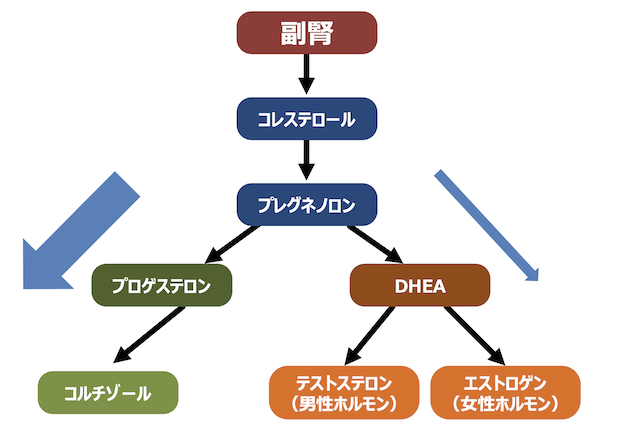

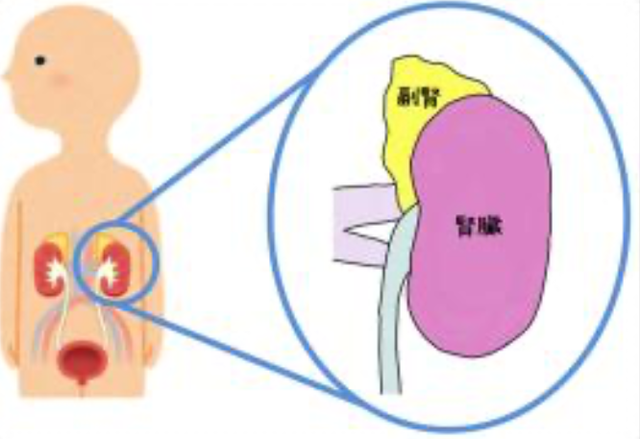

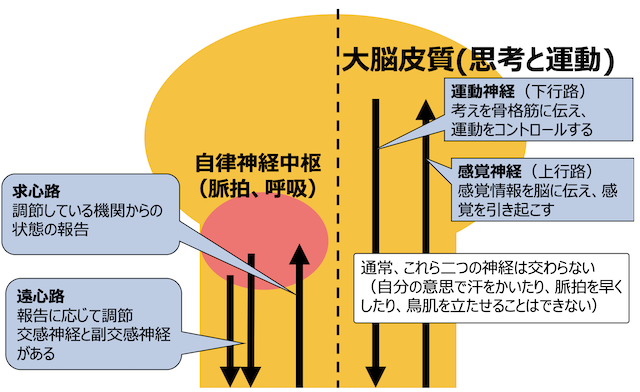

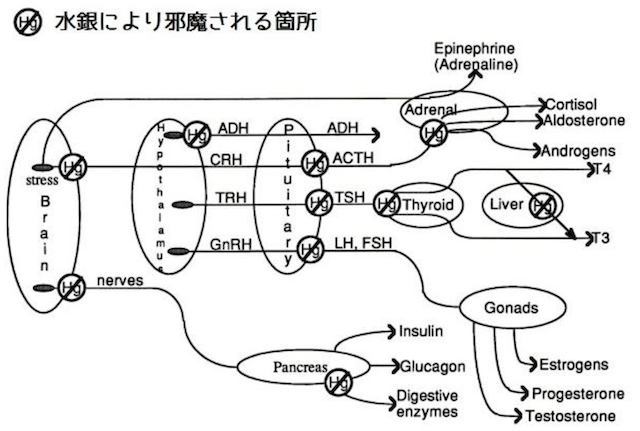

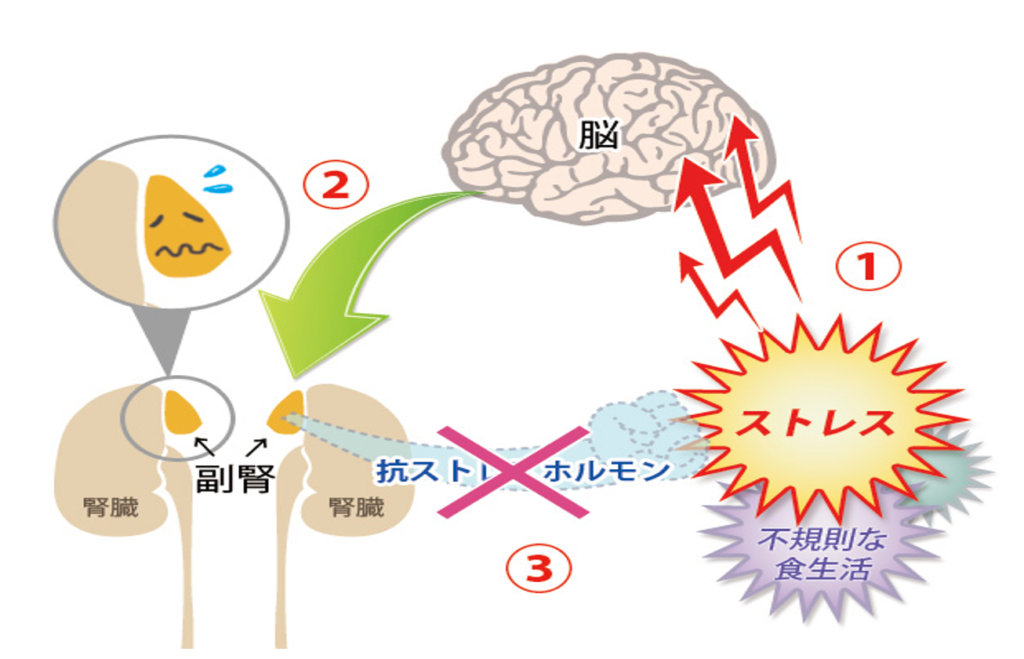

ストレス耐性向上と運動 ~ストレス反応~

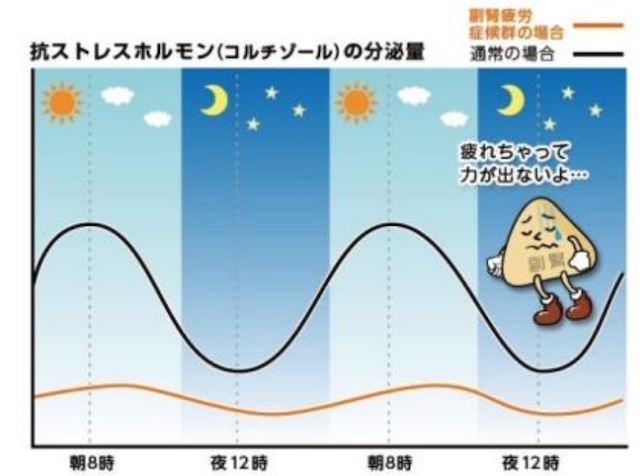

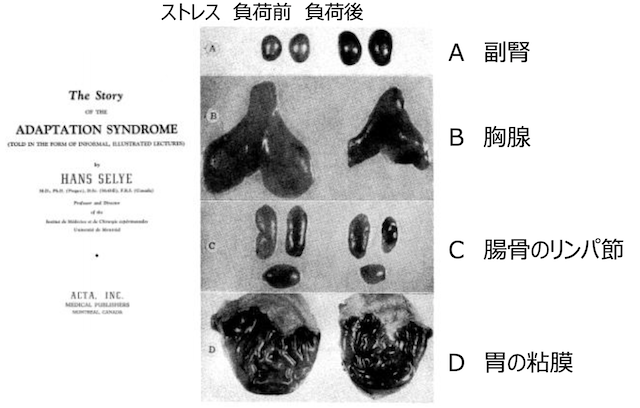

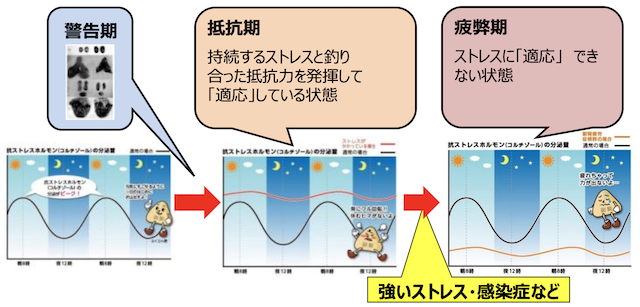

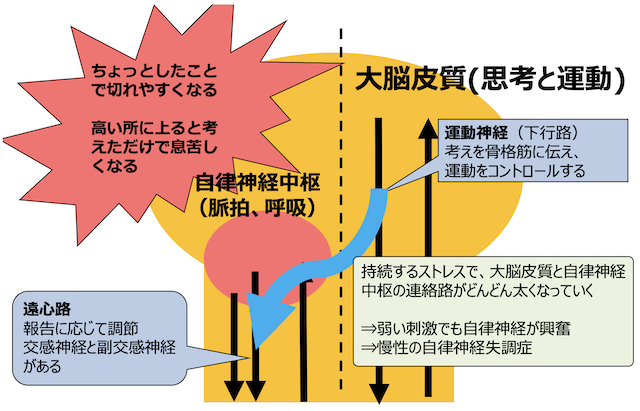

ストレスを感じるとき、脳内ではストレスホルモンが放出されています。それが何か月、何年と続いたら、身体は蝕まれ精神も飲み込まれてしまいます。

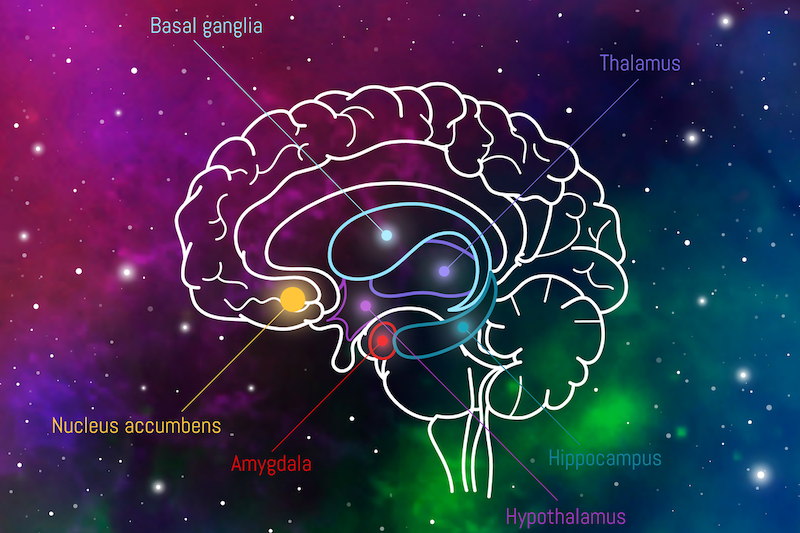

ストレスが脳内で警告として始まるのは、HPA軸を動かす動力源である”扁桃体”です。

扁桃体が危険を知らせ、それに反応してコルチゾールの血中濃度が上がると、脳も体も厳戒態勢に入ります。それがまた、扁桃体を刺激し更に興奮し、興奮が収まらずHPA軸が制御不能の状態になると、そのうち本格的なパニック発作が起きます。

ストレス刺激による扁桃体の過剰興奮によりHPA軸を制御不能にしないため、体内にはストレス反応を緩和して興奮やパニック発作を防ぐブレーキペダルがいくつか備わっています。その代表が海馬と前頭葉です。

通常、ストレスを生む状況が去ると、扁桃体の興奮が鎮まり、すぐにコルチゾールの分泌量が下がります。(脳と体はもはや脅威は去ったとみなし厳戒態勢を解きます)

ところが、慢性的にコルチゾールが分泌されると、海馬や前頭葉が萎縮し脳機能が低下します。 すると、ストレス反応にブレーキが利かなくなり暴走を始めます。

興奮の扁桃体がやたらと警告を発して前頭葉や海馬がそれを打ち消すことができなければ、ほんの些細なことにも大袈裟に反応するようになってしまいます。

ストレス反応の動力源ともなる脳の興奮に対し、運動は様々な鎮静システムを強化してくれます。

その1:脳内に気分を変える化学物質を充満させる

運動は、ドーパミン、セロトニン、ノルエピネフリンなどに代表される神経伝達物質の分泌を促進します。 これらは、報酬、幸福感、覚醒、記憶力の向上などの感覚をもたらしてくれます。 また、運動すると、うつ病や不安障害を抱える人の間で枯渇しがちなグルタミン酸やGABAなどの神経伝達物質の量も増加します。

その2:脳の各領域の連携を強化する

たとえば、ストレス反応を抑える海馬と前頭葉が強化され、不安の引き金である扁桃体の活動が抑えられ、HPA軸反応も抑制促進されるようになります。

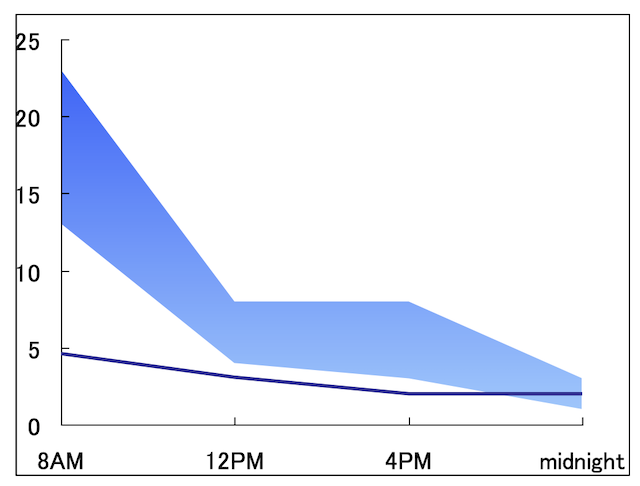

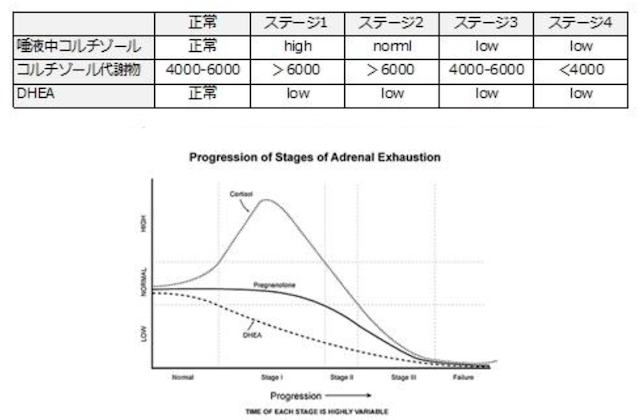

その3:コルチゾールが慢性的に高くならないよう制御する

適度な運動を長期にわたって継続することにより、コルチゾールの分泌量は次第に増えにくくなり、運動以外のことが原因のストレスを抱えているときでも、コルチゾールの分泌量はわずかしか上がらなくなっていきます。

ただし、運動しすぎるとかえってストレス反応を強くしてしまいます。

コルチゾールは、たいていは運動したあとで濃度が低下しますが、その効果を得られる運動量には限界があります。今の時点では運動がストレスとなる限界点がどのあたりかは解明されていませんが個人差はあるようです。

抗ストレス作用や脳機能向上させることが目的であれば、少し長めに歩いたり、30分走ったりするだけで十分なようです。

その4:抗ストレスニューロンの活性化促進

運動すると脳に新しい細胞が生まれます。通常、新しい神経細胞は幼い子供の様に勝手気ままで、周りから指示されなくても他の細胞に信号を送ろうとし、脳を興奮させやすくしてしまいます。

しかし、運動によって生まれた新生ニューロンは、興奮しても制御不能な状態にはなりません。それは、その中にGABAを放出するニューロンがあるためです。このニューロンは、他のニューロンの興奮を鎮めることから、〝ニューロンの乳母″ともいわれています。〝ニューロンの乳母″が新生ニューロンの興奮鎮めると脳全体が落ち着き、そして運動すれば、更に〝ニューロンの乳母″が増えて脳内の興奮を効果的に抑え、ストレスも解消します。

まとめ

運動することによるストレス耐性強化作用については下記4点になります。

- 気分を良くしてくれる神経伝達物質の分泌促進

- ストレス反応を抑える海馬や前頭葉の働き強化され、不安の引き金である扁桃体の活動抑制

- コルチゾールが慢性的に高くならないよう制御

- 抗ストレスニューロン(ニューロンの乳母)増加、脳の興奮を鎮めるGABAの作用活発により、ストレスの募る状況に対する反応を全体的に低下させる

ストレスがゼロの生活を送ることは困難ですが、それよりもストレスに対する抵抗力を高めるほうが賢明です。

運動したからと言ってストレスを根こそぎ取り除くことはできませんが、うまく制御できるようにはなります。運動が習慣づけば、闘争と逃走モードに入りにくくなり身体も過剰に反応しにくくなります。

以上のことより、適度な運動は素晴らしいたくさんの効能があり、健康維持・老化防止システムを動かすために、栄養療法と同じくらい価値があるといえます。

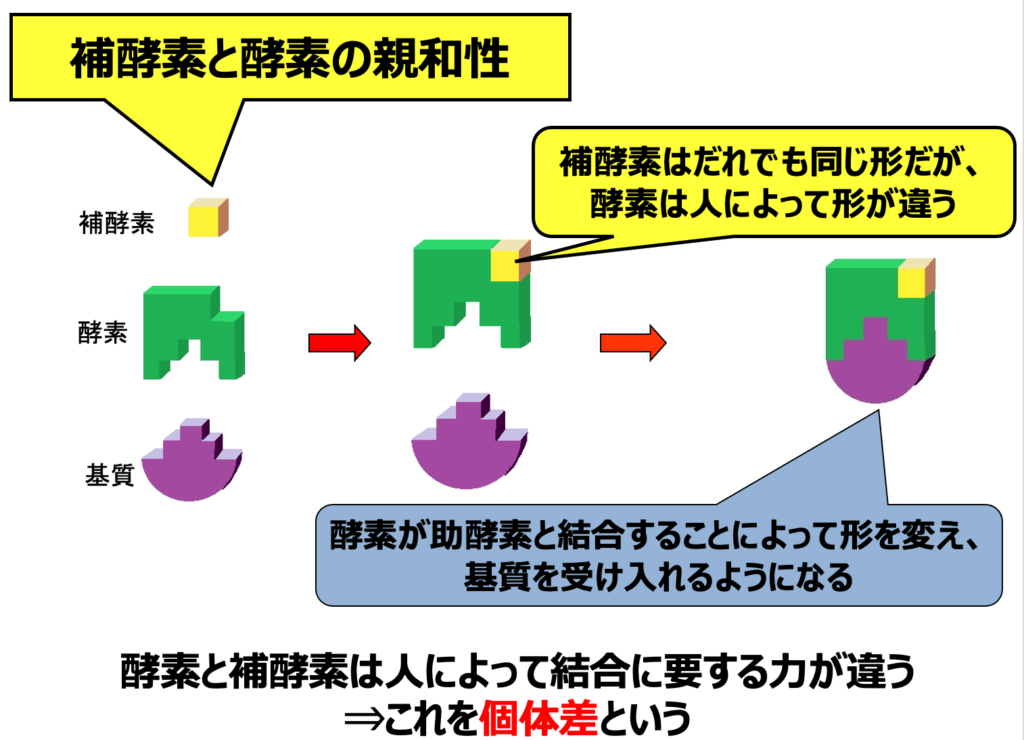

ただし、運動の効能を引き出すには、体力、体調、炎症、酸化ストレスなど身体へのダメージ度合といったような個人差を考慮しないとかえって害になることもあります。

自分に見合った適度な強度と量の運動を習慣化できると良いですね。

参考文献:

- 運動脳:アンデシュ・ハンセン:2022年9月10日初版発行

- 運動の神話(下):ダニエル・E・リバーマン:2022年9月25日初版発行

- 糖尿病ネットワーク:ウォーキングが12種類のがんリスクを減少 運動でがん予防 2016年5月14日

- 運動と酸化ストレス‐活性酸素と酸化防御のバランスの重要性―大石 修司 IRYO Vol69 No7(317-324)2015

- 昭和学会誌 大81巻 第5号(395-401頁、2021) 特集 酸化ストレス関連疾患への薬学的アプローチ 酸化ストレスとスポーツ 岩井真一

- 骨粗鬆症とサルコペニアに対する運動と栄養の影響 ―オステオサルコペニアの発症率 ナラティブプレビュー