栄養療法を勉強したいけど、何から始めればよいかわからない、という方はいらっしゃいませんか?実践講座にはたくさんの動画がアップされているので、どれから見たらよいか迷うと思います。

初心者の方はまず、体の仕組みを知ることから始めてください。これを理解しないことには体の不調に対処できないからです。例えば、エネルギーが生まれる仕組みを知らずに慢性疲労に対処することはできないし、炎症を起こす仕組みと抑える仕組み、両方を知らずして慢性炎症を治すことは難しいでしょう。したがって、最初に学ぶべきは生物学や生化学なのです。

そして、それを理解するために用意した講座がこの『栄養療法成功へのロードマップ』です。ロードマップは5つのステップで構成されており、全てを網羅すると、サプリメントをとっても疲れが取れない理由や、タンパク質をたくさん摂っているのに低タンパク質が治らない理由が理解できると思います。それではさっそくその中身を見ていきましょう。

1. 栄養療法ロードマップの位置付け

「人生を変える80対20の法則」(リチャード・コッチ著)という本があります。80対20の法則はイタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート氏が提唱したもので、パレートの法則とも呼ばれています。例えば、売上げの8割は全顧客の2割が生み出していることがわかっています。その2割の顧客はロイヤルカスタマーと呼ばれ、企業にとって最も大切にされる存在になります。また、住民税の8割は全住民の2割の富裕層が担っています。国の経済政策が富裕層向けになる理由がここにあります。物事には全て偏りがあり、その傾向を見つけ出すと人生のあらゆる場面で役立つという話です。これは経済の話ですが、それ以外にも様々なことに当てはまります。

例えば、私のiPhoneに入っているアプリの数は140個です。でも、そのうち頻繁に使うのは30個程度、つまり21%でした。これも80対20の法則に当てはまりますね。140個全てのアプリの使い方を習得するよりも、30個のアプリに精通して使いこなす方が効率的ということです。これは栄養療法にも同じことが言えます。

『栄養療法成功へのロードマップ』の内容は、栄養療法に必要な知識のうちの2割程度ですが、約8割の栄養的問題はこれだけで解決できると思います。メチレーション、ホルモンバランス、デトックスなど、学ぶべきことはたくさんあるのですが、そこに手をつける前にこの2割に集中した方がいいだろうと考えています。逆に言うと、ここを十分把握しないままより高度な栄養療法の知識を求めても、あまり役に立たないでしょう。

2. サプリメントで疲れが取れないワケ

ミトコンドリアサプリを摂っても疲れがとれない、と感じている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?宮澤医院に来院される患者さんにはサプリメントに詳しい方が多いのですが、うまくいっていないケースがほとんどです。なぜうまくいかないのか?それは、効いているサプリメントが20%程度で、残り80%が無駄になっているからかもしれません。私の仕事は、代謝が止まっている根本原因を見つけ出し、80%の無駄なサプリメントを取り除くことから始まります。

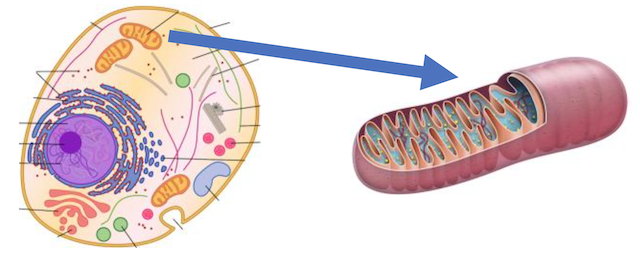

2-1. エネルギーの生産工場はミトコンドリア

ミトコンドリアは細胞の中にある小器官で、エネルギーを生み出す場所です。エネルギーの大部分はこのミトコンドリアで作られています。

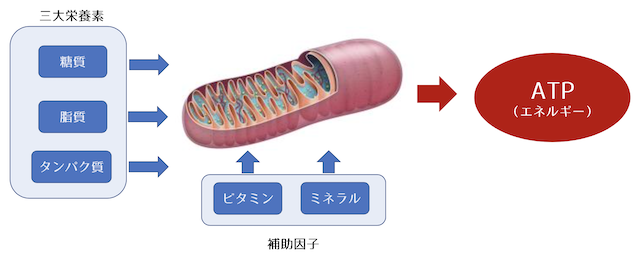

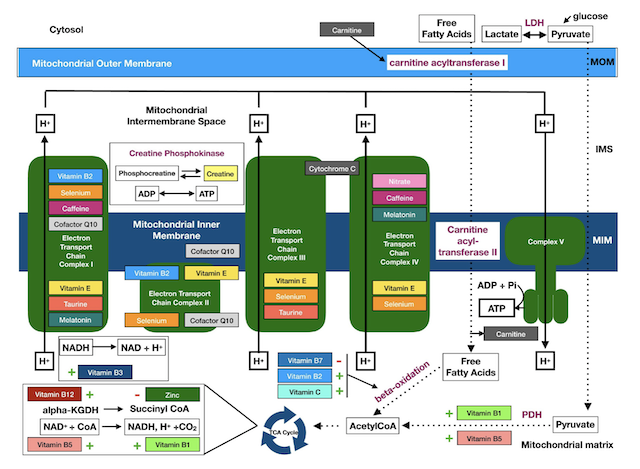

エネルギーが作られるには、糖質、タンパク質、脂質の3大栄養素に加え、ビタミンやミネラルなどの補助因子が必要です。これら5つが組み合わさって、ATP(アデノシン三リン酸)というエネルギーが作られます。

2-2. ミトコンドリアサプリの中身

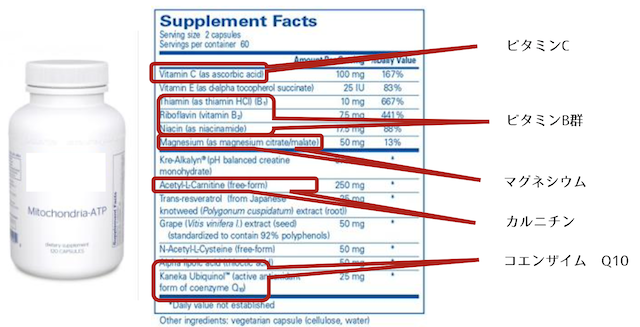

ミトコンドリアサプリは、現代の食事で不足しがちなビタミンやミネラルなどの補助因子をまとめて詰め込んだものです。補助因子というのは、CoQ10やマグネシウム、亜鉛、ビタミンB群などです。

こちらのミトコンドリアサプリを見てみると、ビタミンB群、マグネシウム、CoQ10に加え、脂肪を燃焼するためのカルニチン、活性酸素を抑えるためのビタミンCなどが配合されています。しっかり食事を摂ってサプリメントを補給すれば、栄養的には万全に思えますよね?でも実際はうまくいかない人が本当に多いのです。

2-3. 疲れやすくなる3つの原因

疲れやすくなる原因として、大きく分けて3つのパターンがあります。

- ミトコンドリアでうまくエネルギーを作れないパターン

- 糖質や脂質が細胞やミトコンドリアの中に入れない、もしくは供給が不安定なパターン

- エネルギーは作れているが、無駄に消費されているパターン

これらのパターンを一つずつ詳しく解説していきましょう。

3. その1. ミトコンドリアでうまくエネルギーを作れないパターン

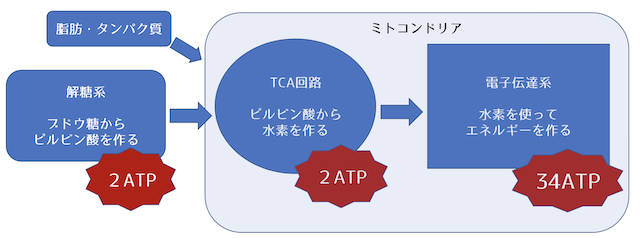

3-1. 人間のエネルギー回路はたったの3つ

人間のエネルギー回路は、解糖系、TCA回路、電子伝達系、これら3つだけです。解糖系はブドウ糖からピルビン酸を作る回路です。TCA回路はミトコンドリアの中にあり、ピルビン酸から水素を作っています。電子伝達系はミトコンドリア膜にあり、TCA回路で作られた水素を使って一気にエネルギーを生み出します。エネルギーの約9割がこの電子伝達系で作られます。

ポイントは、人間の体内でこれ以外にエネルギーを作る回路がないということです。したがって、エネルギー不足の人は、これらの代謝のうち少なくとも1つが滞っているということになります。

3-2. ミトコンドリアに必要な栄養素

ミトコンドリアサプリは、エネルギー産生に必要な栄養素を補うことを目的に設計されています。これらの栄養素をサプリメントで摂っても疲れが取れないということは、栄養素がうまく消化、吸収、利用できていない可能性があるということです。

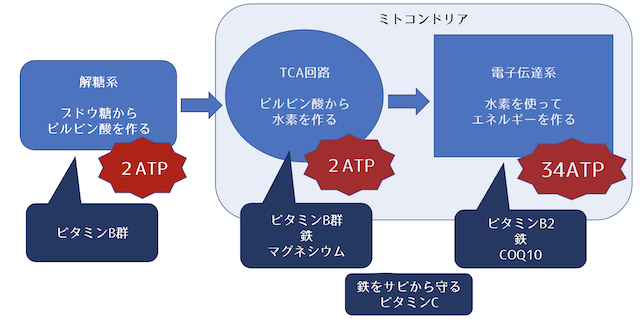

ミトコンドリアに必要な栄養素

☑️ 解糖系にはビタミンB群

☑️ TCA回路にはビタミンB群、鉄、マグネシウム

☑️ 電子伝達系にはビタミンB2、鉄、CoQ10

☑️ 鉄を錆びさせないためのビタミンC、ポリフェノール

ビタミンB群、鉄、マグネシウム、CoQ10、これらの栄養素をあなたはうまく使えていますか?さっそくチェックしていきましょう。

3-3. 鉄吸収が悪い原因

体内に鉄が十分あるかどうかは、健康診断の貧血の項目からある程度推測できますが、より確実性を求めるならフェリチン値を測定するとよいでしょう。ヘモグロビン値が12以上あっても、フェリチン値が20以下であれば鉄欠乏症状が出ます。食事由来の鉄摂取量が不十分な場合、サプリメントで補給するとフェリチン値はすぐに上昇します。

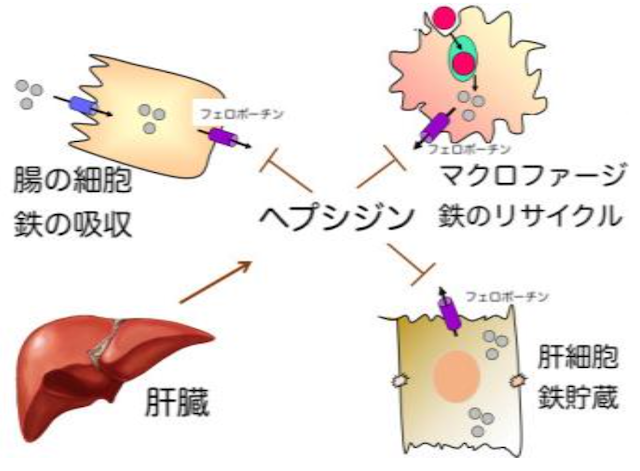

しかし、鉄剤や鉄サプリを摂っているにも関わらず、フェリチン値が上がらない人もいます。原因は大きく3つ考えられます。1つめは炎症です。炎症が強いと、肝臓でヘプシジンというタンパク質が作られ、フェロポーチンの動きを止めてしまいます。フェロポーチンは、腸上皮細胞の鉄や、マクロファージからリサイクルされる鉄、肝細胞に貯蔵されている鉄などを血液中に排出する役割を担うタンパク質です。すなわち、炎症があるとヘプシジンが鉄の吸収と放出を止めてしまうということです。血液データ上では血清鉄が低い値を示します。この場合、いくら鉄サプリメントを摂ってもうまくいきません。炎症を治すことが最優先です。

Vitamins and Hormones. Volume 110, 2019, Pages 101-129

Chapter Five – Regulators of hepcidin expression

https://doi.org/10.1016/bs.vh.2019.01.005

2つめは乳製品です。鉄吸収を阻害する食品の代表格が乳製品です。乳製品はヘム鉄と非ヘム鉄、両方の吸収を阻害します。貧血が治らない人は、乳製品を摂ってはいけません。他にも、食品添加物やタンニン、フィチン酸などが鉄吸収を阻害します。

3つめは腸カンジダです。カンジダは健常人の腸にも住んでいますが、過剰に増殖すると腸に炎症を起こします。カンジダや腸内病原性微生物は人と鉄を取り合います。鉄は全生物の生存に必要な栄養素だからです。

鉄吸収が悪い原因

☑️ 炎症・・・ヘプシジンが鉄の動きを止める

☑️ 乳製品・・・ヘム鉄と非ヘム鉄の吸収を阻害する

(他にも、食品添加物、タンニン、フィチン酸など)

☑️ 腸カンジダ・・・人と鉄を取り合う

(他にも、腸内病原性微生物など)

3-4. 鉄は諸刃の剣

鉄はTCA回路にも使われるし、電子伝達系でエネルギーを生み出す際にも必要です。また、赤血球のへモグロビンのヘムに含まれており、酸素の運搬に関わっています。鉄は生命維持にとって重要なミネラルである一方、活性酸素の発生源になるという側面もあります。また、病原性微生物の栄養になり、増殖を促してしまうこともあります。

私の場合、患者さんに最初から鉄サプリメントを処方することはまずありません。高拍出性心不全(貧血の進行により酸欠状態になり、酸素を補おうとして心臓が頻脈になることで起こる不全)のような緊急時を除いては、最初から鉄を摂ってもあまりいいことがないからです。摂取した鉄が全てカンジダの餌になることで腹部膨満感が強くなったり、便秘がひどくなることもあります。また、炎症がある時に鉄を入れても、活性酸素の害がひどくなるだけです。鉄は体の状態を考慮して使うべき栄養素なのです。

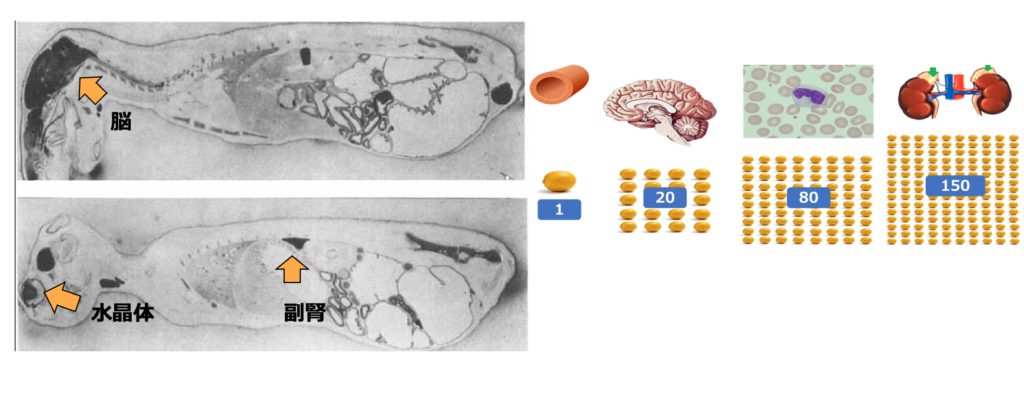

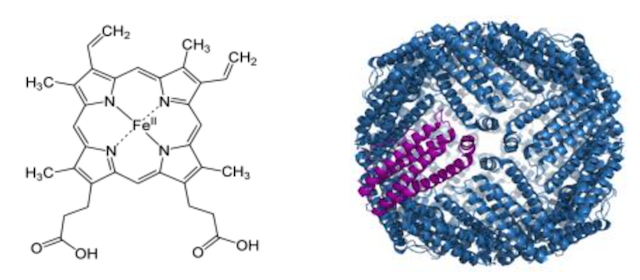

3-5. 鉄の体内分布

体重にもよりますが、体内の鉄は3~4gで、そのうち65%は赤血球内でヘムとして存在し、残りの35%は脾臓やマクロファージ内でフェリチンとして存在します。下図の左がヘム、右がフェリチンですが、鉄が遊離すると活性酸素の発生源になってしまうので、簡単に遊離しないよう厳重に守られた状態で存在しています。

血液中の鉄は血清鉄と呼ばれ、トランスフェリンというタンパク質と結合して運ばれています。ヘムやフェリチンに比べ、鉄とトランスフェリンの結合は非常に弱いため、簡単に外れて活性酸素の発生源になります。そのため、血清鉄量は全体の0.1%と最小限に押さえられています。炎症を起こすと、体を炎症から守る仕組みが働き、血清鉄がさらに減ります。

鉄の体内分布

☑️ 体内の鉄は3~4%

☑️ 65%は赤血球内でヘムとして存在

☑️ 35%は脾臓、マクロファージ内でフェリチンとして存在

☑️ 血清鉄は全体の0.1%

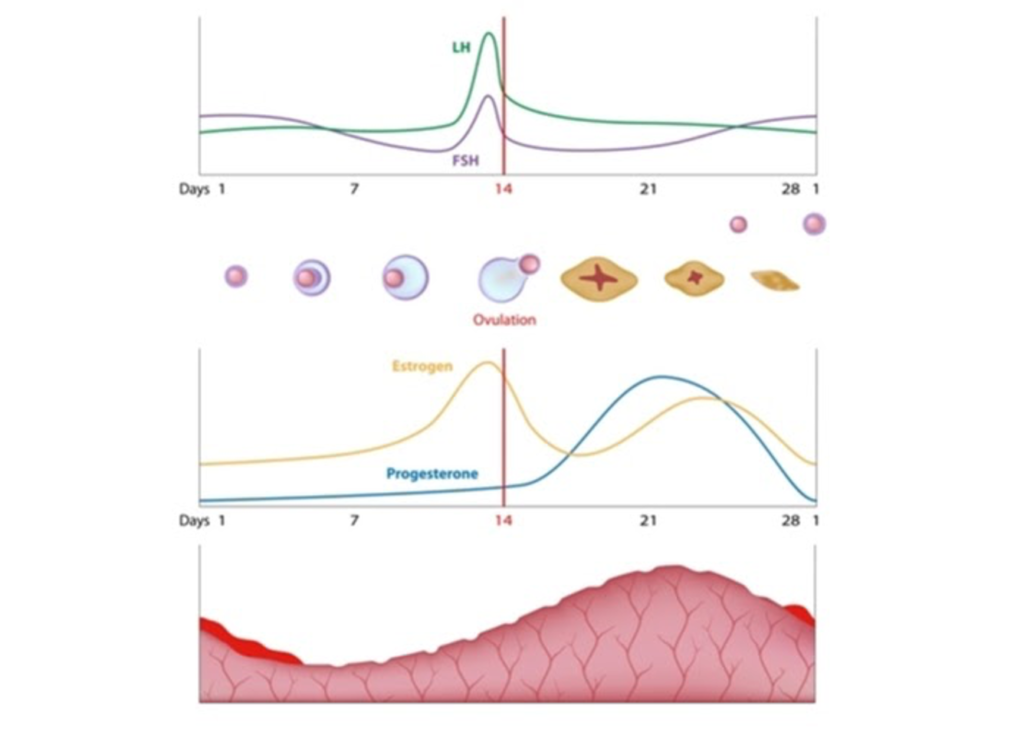

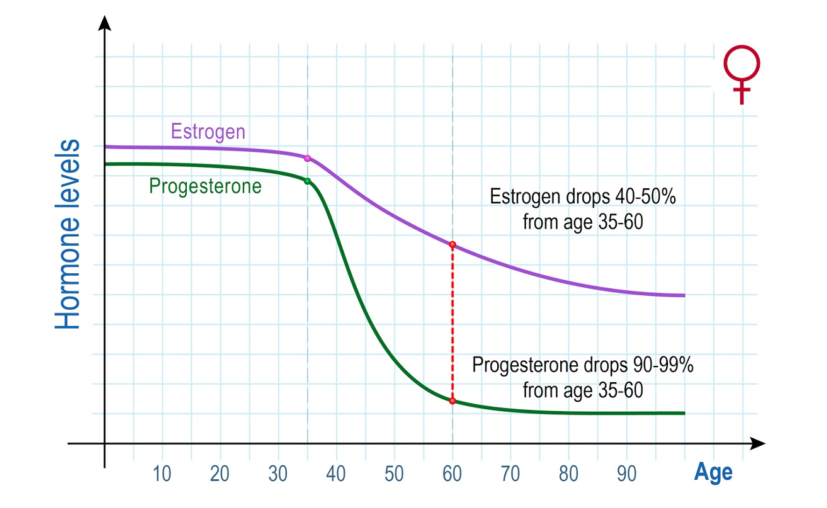

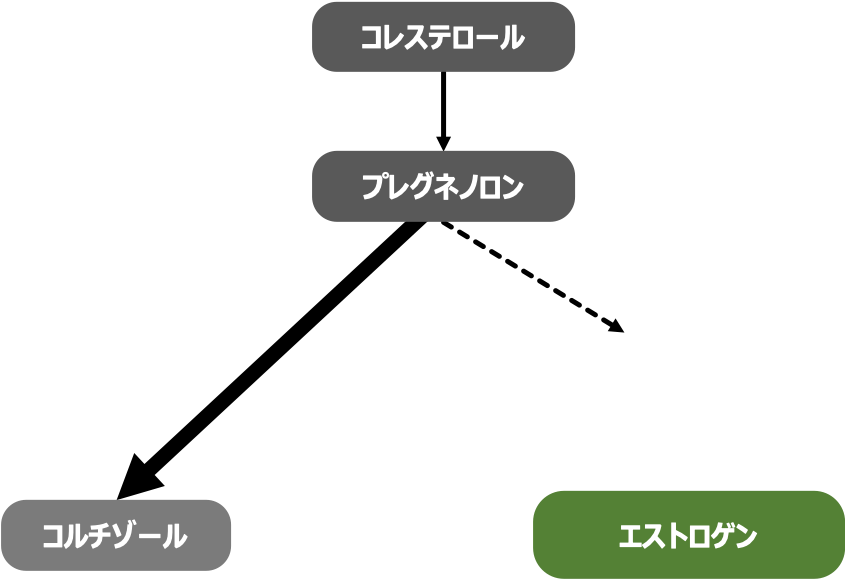

ヘム鉄は吸収効率が良いと言われており、フェリチンを上げるのに有効です。ヘム鉄で上がらない場合は、キレート鉄で上がることもあります。ヘム鉄は非ヘム鉄に比べると安全な鉄ですが、そのヘム鉄でさえもずっと飲み続けると様々な害が出てきます。鉄を摂り過ぎて良いことは何にもありません。私がヘム鉄やキレート鉄を処方する場合は、必要最低限の量に留めています。それでフェリチンが上がってこないとか、貧血が改善しないのであれば、鉄吸収を阻害する要因を調べたほうがいいでしょう。炎症を抑えると、鉄サプリを摂らなくても勝手にフェリチンが上がるケースが多く見られます。また、女性の場合は、エストロゲンとプロゲステロンのバランスを整えると改善するケースもあります。

3-6. マグネシウムの重要性

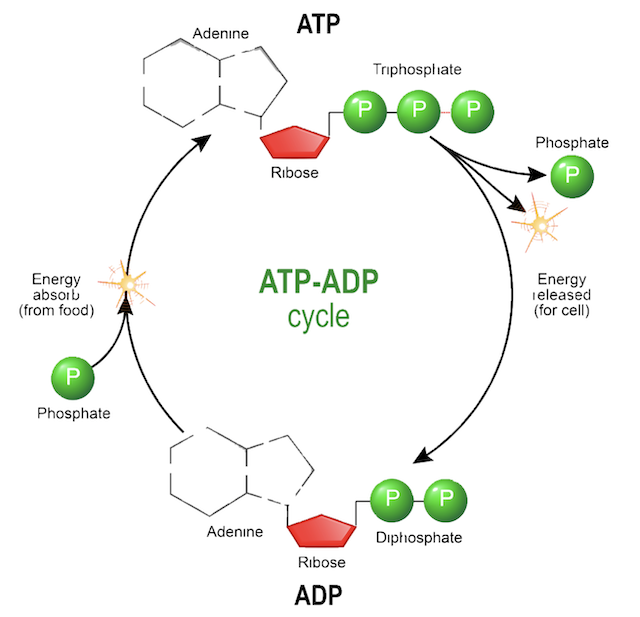

エネルギーを作る際も使う際もマグネシウムが必要です。ATP(アデノシン3リン酸)は、アデニンとリボースに3つのリンが結合したもので、そこからリンが1つ離れると、その時にエネルギーを放出してADP(アデノシン二リン酸)に戻ります(ATP-ADPサイクル)。このようにリンがくっついたり離れたり、ぐるぐる繰り返しています。

電子伝達系の最後のステップで、ADPにリンが結合してATPになり、このATPがまたADPに戻る時にエネルギーが作られます。このリンを離す際に働くATPアーゼという酵素の補酵素がマグネシウムです。

マグネシウムが吸収されにくい原因はいくつか考えられます。まず1つめに、カルシウムとマグネシウムが配合されたサプリメントを使っている場合です。カルシウムとマグネシウムの吸収は拮抗します。もし、ALP(アルカリホスファターゼ)が上がらない、なかなか疲れが取れないなど、マグネシウムの枯渇が疑われる所見がある場合は、カルシウムを含まないマグネシウムだけのサプリメントにしてみて下さい。

The Journal of Nutrition, Volume 122, Issue 3, March 1992, Pages 580–586.

Interaction of Calcium and Phosphate Decreases Ileal Magnesium Solubility and Apparent Magnesium Absorption in Rats

https://doi.org/10.1093/jn/122.3.580

カルシウムとマグネシウムが一緒になっているサプリメントは比較的多く出回っていますが、その理由として原料的に供給しやすいことが挙げられます。ドロマイトといって、石灰岩の一部がマグネシウムに置き換わった鉱石がよく使われており、カルシウムとマグネシウムが2:1で含まれています。カルシウムとマグネシウムの比率は2:1が良いと言われていましたが、ミトコンドリア機能の改善を目的とするなら、1:1、あるいはマグネシウム単体のサプリメントの方がよいでしょう。余談ですが、カルシウム単独のサプリメントは決して取らないでください。心臓発作を起こすリスクが高まるので注意が必要です。

3-7. マグネシウムサプリの選び方

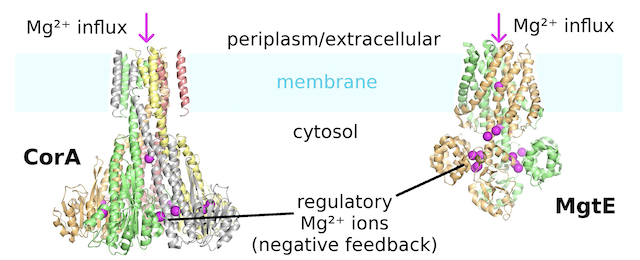

マグネシウムサプリを選ぶポイントは1つ、イオン化しているものまたはキレート化しているものを選ぶということです。マグネシウムは他のミネラル同様、腸上皮細胞のイオンチャンネルを通って体内に入るので、イオン化されている方が吸収率が上がります。イオンは水に溶けると電気を通す物質で、マグネシウムは水に溶けるとイオン化します。

BBA-Biomembranes. Volume 1828, Issue 11, November 2013, Pages 2778-2792

The structure and regulation of magnesium selective ion channels

https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2013.08.002

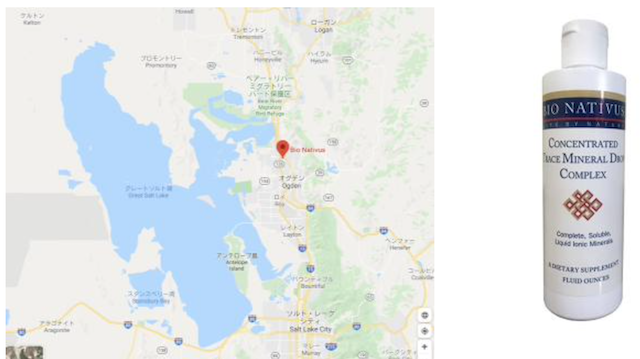

私が使っているイオン化ミネラルは、Bio Nativus社のものです。アメリカのユタ州にあるグレートソルトレイクから採取した水で、塩分を取り除いて製品化されたものです。海水で一番問題になるのは水銀ですが、この湖は閉鎖系なので水銀汚染の影響を受けにくいと言われています。主成分は塩化マグネシウムです。水溶性の塩化マグネシウムは非常に吸収が良いので、1つの方法としてはこれがいいと思います。

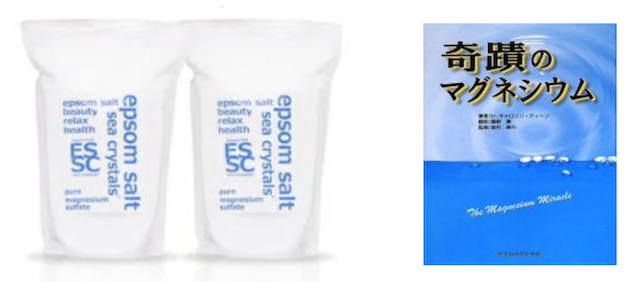

もう1つの方法は経皮吸収させることです。マグネシウムはとても経皮吸収力が高いので、エプソムソルトを多めにお風呂に入れても十分吸収されます。「奇蹟のマグネシウム」(キャロリン・ディーン著)という書籍に詳しく書かれていますが、心臓発作や喘息の改善などに効果があるとされています。

次にキレートされたマグネシウムについてです。キレートとは、吸収されにくいミネラルをアミノ酸やクエン酸などの有機酸でカニバサミのようにはさみ込んで、吸収されやすい形に変えることを言います。イオン化マグネシウムとは異なり、アミノ酸が吸収される入り口から入っていくので、圧倒的に吸収がよくなります。ただし、法制上、キレート加工は日本のサプリメントメーカーはできないことになっているので、海外製のサプリメントを使うことになります。クエン酸マグネシウムやグリシン酸マグネシウムなどを使うのも手だと思います。

Magnes Res. 2003 Sep;16(3):183-91.

Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14596323/

ここまでマグネシウムサプリの紹介をしてきましたが、サプリメントを摂る前にやっておくべきことがあります。それは、腸を整えることです。腸を整え、乳酸菌を摂り、水溶性食物繊維の摂取量を増やすと、短鎖脂肪酸が増えてきます。短鎖脂肪酸はマグネシウムをキレートするので、自然なキレート効果が期待できます。したがって、腸を整えて海藻を摂るというのがマグネシウム吸収をよくするポイントです。

Z Ernahrungswiss. 1990 Sep;29(3):162-8.

Effects of short chain fatty acids and K on absorption of Mg and other cations by the colon and caecum

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2251858/

3-8. マグネシウム吸収の阻害要因

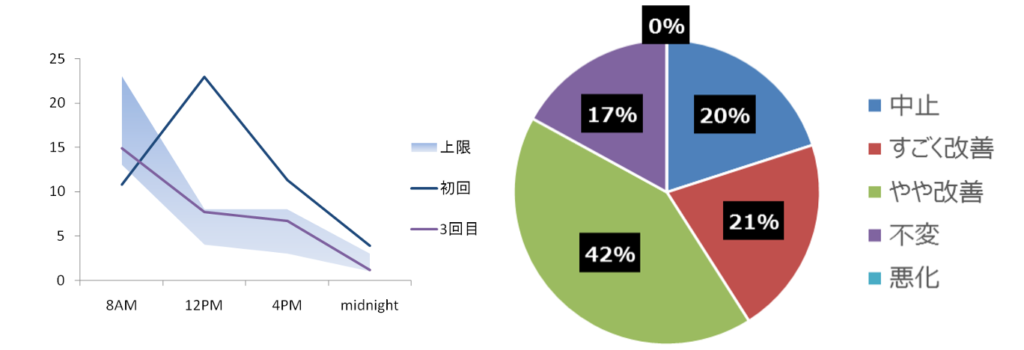

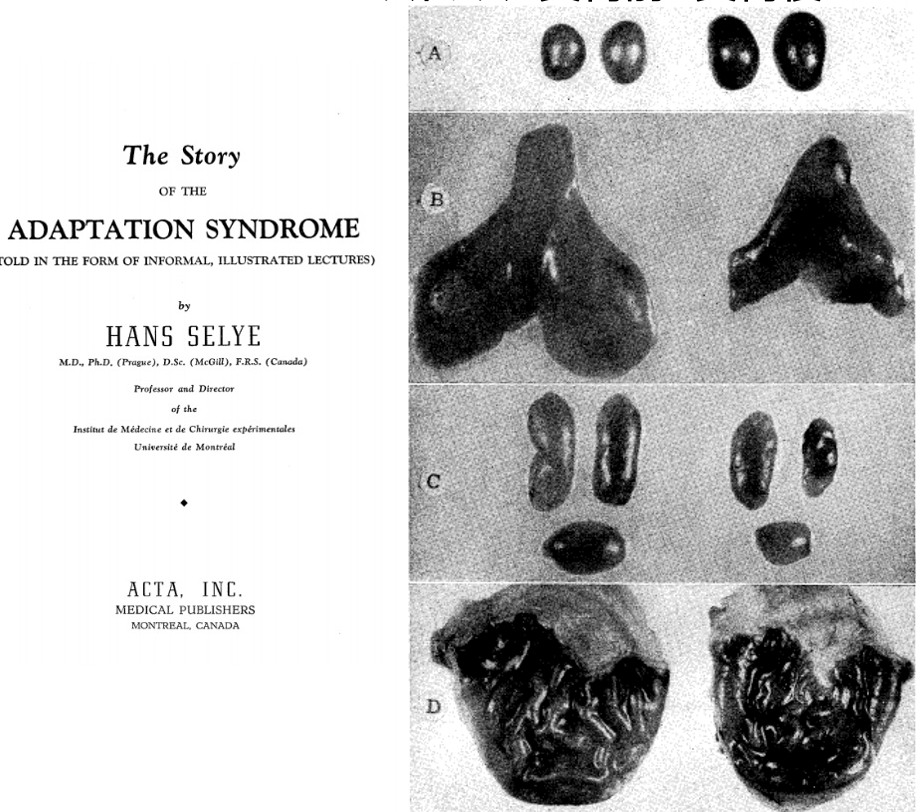

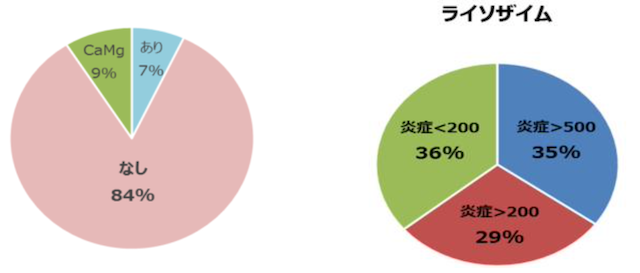

腸に炎症があるとマグネシウム吸収が落ちることがわかっています。腸の炎症が進行するとクローン病などに繋がってしまいます。宮澤医院を受診した150名のアンケートを集計したところ、マグネシウムを摂っていた人は16%で、そのうちの半分はカルシウムとマグネシウムが一体になったサプリメントを摂取していました。サプリメントを摂取していても、ALPが低いなど、Mgが欠乏している人がほとんどでした。そして、便中のライソザイムで腸の炎症を確認したところ、3分の2に腸の炎症がありました。

マグネシウムを効かせるためには、サプリの種類を選ぶこと、腸内環境を整えることが重要です。塩化マグネシウムはとても良いのですが、欠点は美味しくないことですよね。慣れてくると徐々に摂れるようになりますが、マグネシウムが足りない人ほどまずく感じると言われます。どうしても飲めないという人には、キシリトール入りの子供用マグネシウムパウダーを使うこともあります。エプソムソルトもおすすめではありますが、毎日入浴時に使うと疲れてしまうので、副腎疲労が強い人は頻度を考えて使うと良いと思います。1日の最低必要量は体重1kgあたり6mgです。鉄とは違い、マグネシウムは積極的に摂取したいミネラルです。

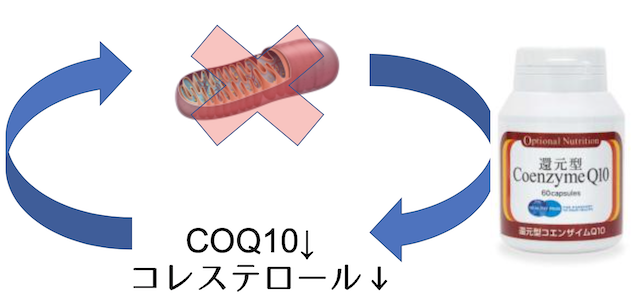

3-9. CoQ10の役割

CoQ10は電子伝達系の中心的な役割を担っており、不足するとエネルギーを十分に作ることができなくなります。また、CoQ10は加齢とともに減少します。特に心臓のCoQ10は80歳で半分以下まで減少します。医薬品としてのCoQ10は、1日30mgの用量で承認されていますが、あまり効果は出ていません。効かせるためには100~400mg必要だろうと言われています。

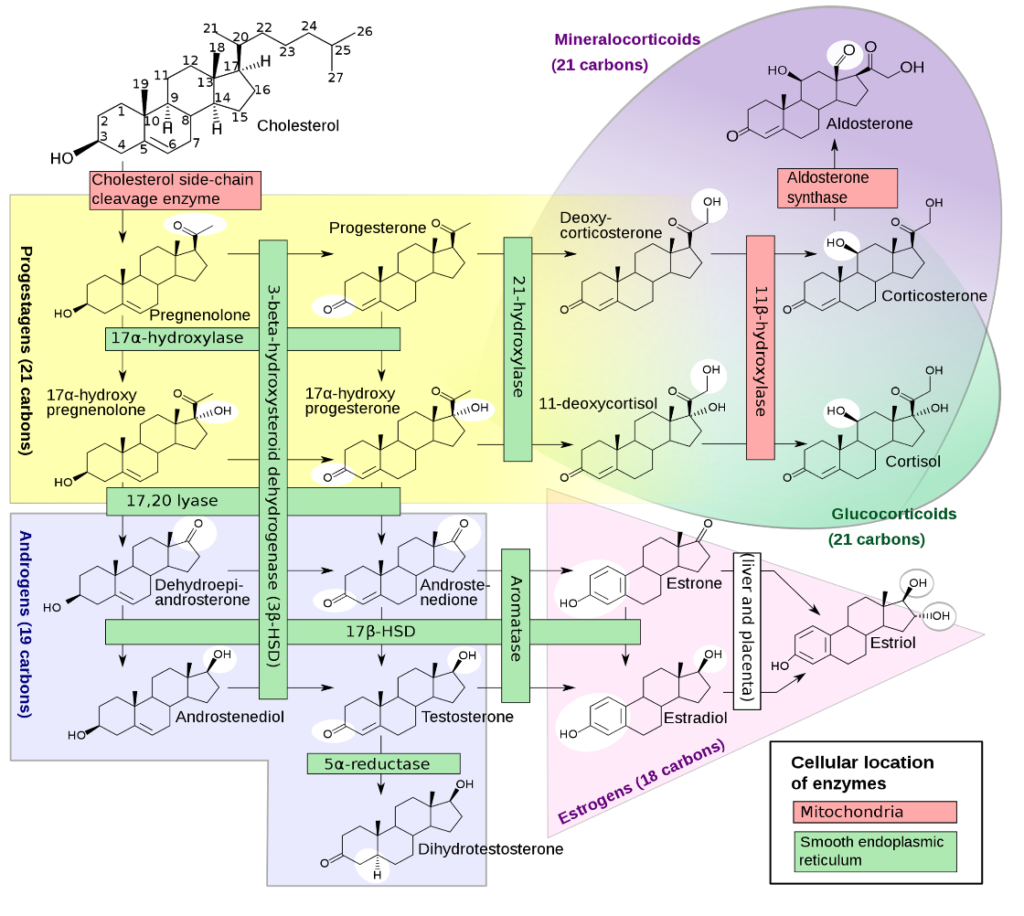

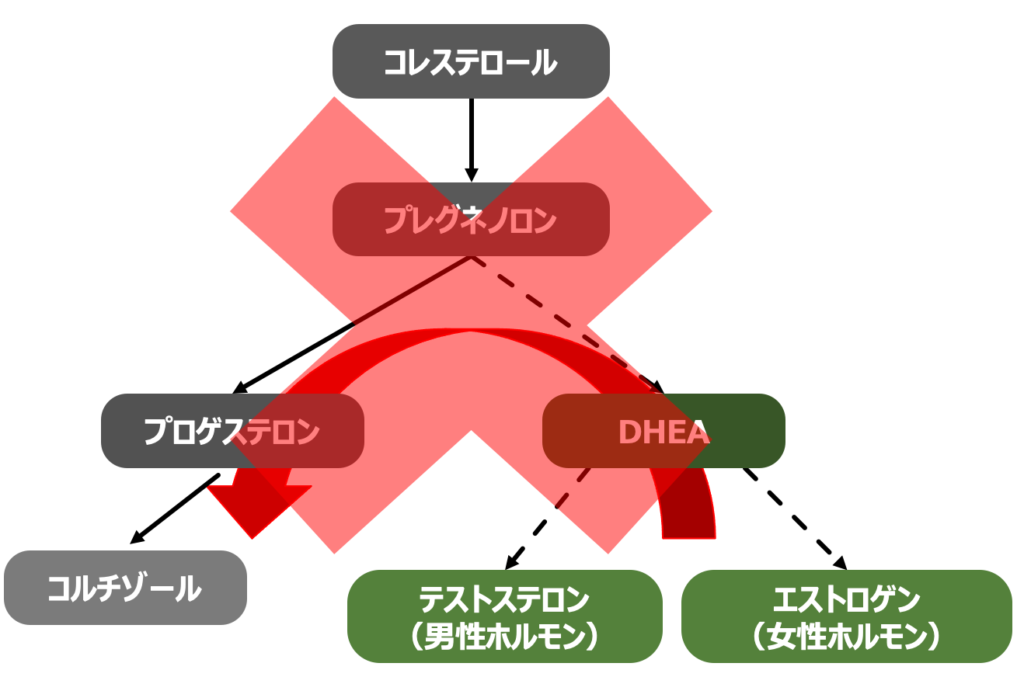

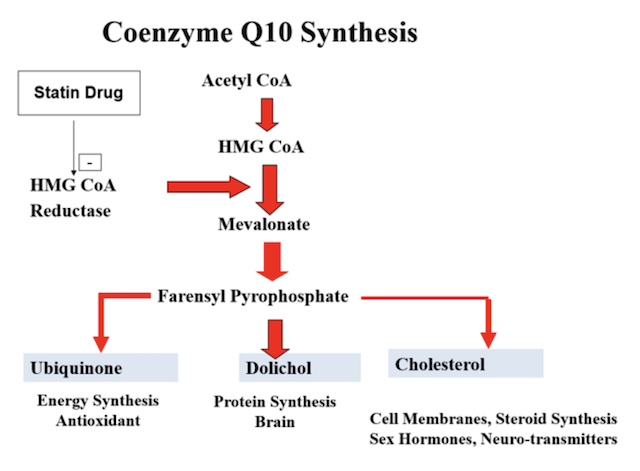

CoQ10はアセチルCoAからコレステロールと共に体内合成されます。血中コレステロールが低い人は、CoQ10もうまく作れていないと予測できますね。CoQ10レベルは、男性の年齢や女性の総コレステロール、セレンに相関関係があるという報告があります。CoQ10を摂るとコレステロール値が下がったり、CoQ10により動脈硬化が改善するとも言われています。

Biofactors. 1999;9(2-4):319-23.

High serum coenzyme Q10, positively correlated with age, selenium and cholesterol, in Inuit of Greenland. A pilot study

https://doi.org/10.1002/biof.5520090230

3-10. 栄養の負の連鎖

ミトコンドリアを正常に動かすためには、十分量のCoQ10が必要です。LDLコレステロールの結果を見直してみてください。LDLコレステロールが100以下の場合、おそらくあなたは十分にCoQ10を作れていないでしょう。低コレステロールは、疲れやすい人に共通する大きな問題です。ではコレステロールを上げればいいかというと、そううまくはいきません。なぜならコレステロールの体内合成にはエネルギー(ATP)をたくさん使うので、ミトコンドリア機能が低下している人にとっては、コレステロールを上げること自体とても難しいことなのです。

ミトコンドリア機能が低下しているから、コレステロールが低くなる、CoQ10も低くなる、さらにミトコンドリア機能が低下する、まさに栄養の負の連鎖です。実に多くの人がこの連鎖に陥っています。負の連鎖から脱出するためには、CoQ10サプリメントをうまく効かせることがポイントになります。

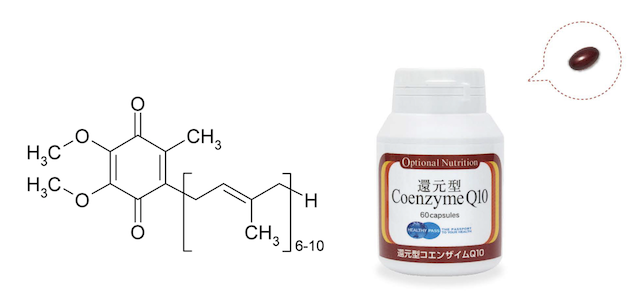

3-11. CoQ10の吸収には胆汁が必要

問題はCoQ10がイソプレノイド側鎖を持つ脂溶性の物質だということです。つまり、胆汁が十分に分泌されていないと吸収できないということです。胆汁はCoQ10や脂溶性ビタミンの吸収に欠かせない存在です。油を摂りすぎると下痢をしたり胃がもたれる人は、食後にCoQ10サプリメントを摂るとか、胆汁サプリやタウリンと一緒に摂るなどの工夫が必要です。CoQ10サプリは、還元型やミセルタイプのものがおすすめです。還元型のCoQ10であれば1日50mgで十分とも言われています。

3-12. ビタミンB群が枯渇するケース

ビタミンB群は、ミトコンドリアを動かすために最も重要な栄養素です。ここまで説明してきた鉄やマグネシウムといったミネラル、脂溶性のCoQ10は、吸収が難しい栄養素でした。一方、ビタミンB群は水溶性で、腸でもたくさん作られています。

日本栄養・食糧学会誌 Vol.37 No.2 157-164 1984

ヒト由来Bifidobacteriumによるビタミン産生

https://doi.org/10.4327/jsnfs.37.157

一見、不足することがなさそうな栄養ですが、最近問題となっているのは糖分の摂りすぎによるビタミンB群不足です。

原因不明の心不全、ビタミンB1欠乏かも脚気は過去の病ではない。イオン飲料多飲で肺高血圧症を起こす幼児も。

白米ばかり食べていた江戸時代の大名の多くがかかり、昭和20年代まで国民病といわれた「脚気」。豊かな食生活を送る現代人には無縁と思われているが、偏った食生活を背景にビタミンB1欠乏を来すケースは少なくない。離乳期を中心とした乳幼児がイオン飲料を多飲し、脚気衝心(ビタミンB1欠乏による心不全)などの深刻な障害を招く事例も報告されており、専門医は注意を喚起している。

https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/201703/550405.html

この記事のように、スポーツドリンクを日常的に飲んでた乳幼児が、脚気による心不全で病院に運ばれるケースが頻発しています。500mLのスポーツドリンクには、角砂糖に換算して5~8個の糖が入ってます。ブドウ糖がミトコンドリアでエネルギー変換される際には、ビタミンB群をたっぷり使います。したがって、過剰な糖分が体内のビタミンB群を枯渇させてしまい、脚気等の症状を引き起こすのです。特に低血糖症状がある人は、気がつかないうちに糖質を過剰に摂ってしまうので、ビタミンB群がうまく効いていないと感じたら、自分が摂取している糖質の量をチェックしてみてください。

3-13. その他のミトコンドリア機能低下要因

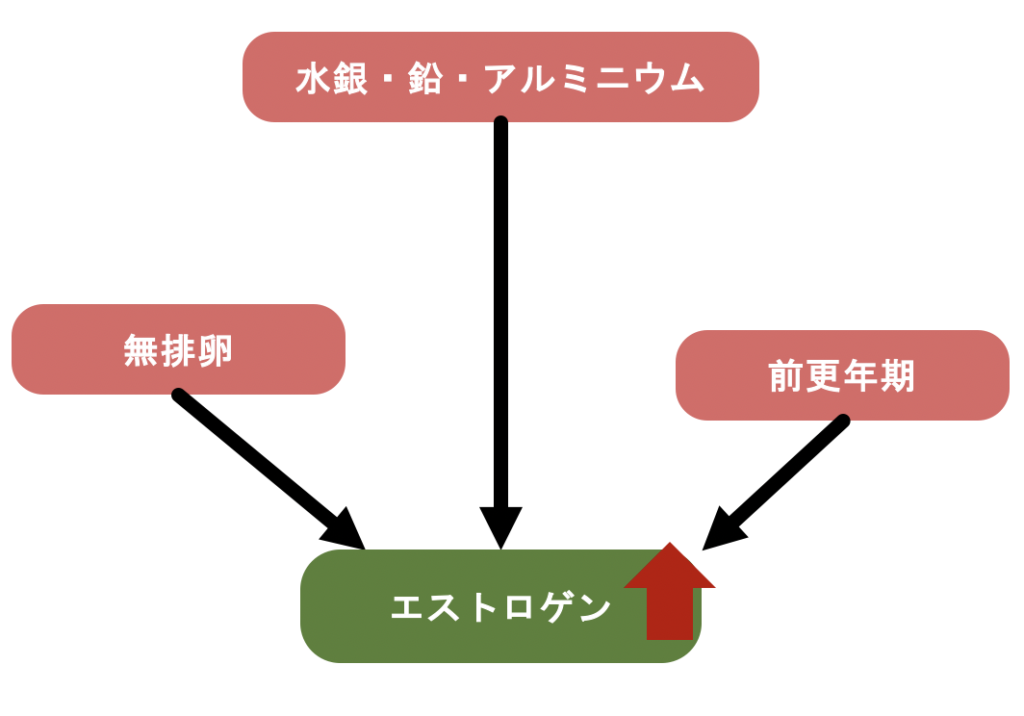

ここまでは、ミトコンドリアに必要な栄養がうまく消化吸収利用できてないパターンについて解説してきました。他にも、水銀などの金属や、農薬などの有機溶剤、電磁波など、ミトコンドリア機能を低下させる要因は様々あります。大切なことは、足りない栄養をサプリで摂るだけではなく、足りなくなる原因を突き止めてそこに対処することなのです。

その他のミトコンドリア機能低下要因

☑️ 水銀などの金属

☑️ 農薬などの有機溶剤

☑️ 電磁波

☑️ 小胞体ストレス

☑️ 廃用性萎縮

4. その2. 糖質や脂質が細胞やミトコンドリアの中に入れない、もしくは供給が不安定なパターン

ここからは、糖質や脂質が細胞やミトコンドリアの中に入れない、もしくは供給が不安定なパターンについて解説していきます。糖質が細胞の中に入れないと言うと、特殊な病気を想像しがちですが、とても身近な病気があります。それは、糖尿病です。

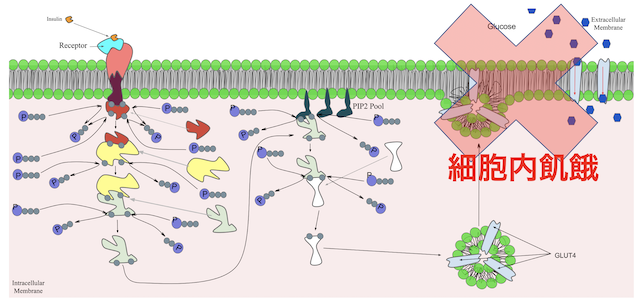

4-1. グルコースが取り込まれる仕組み

血糖値が下がると膵臓からインスリンが出ます。トランスポーターという糖の取込み口になるタンパク質があり、インスリンがこの受容体に結合すると、GLUT4(グルコース輸送タンパク)が細胞の中に引き込まれて細胞膜と一体化し、グルコースを取り込みます。細胞内に入ってきたグルコースはミトコンドリアで使われます。糖尿病の場合、インスリンが受容体に結合してもその後の経路がうまく働かないため、GLUT4が細胞の方にグルコースを引っ張ってくれないのです。

引用:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49360981

「糖尿病=血糖値が上がる病気」というイメージがあるかもしれませんが、糖尿病の本質は細胞内飢餓です。グルコースを取り込めなくて細胞内飢餓になるから、その結果としてグルコースが余って血糖値が上がるのです。もう1つ、栄養療法的に重要な細胞内飢餓状態があります。それは低血糖症です。

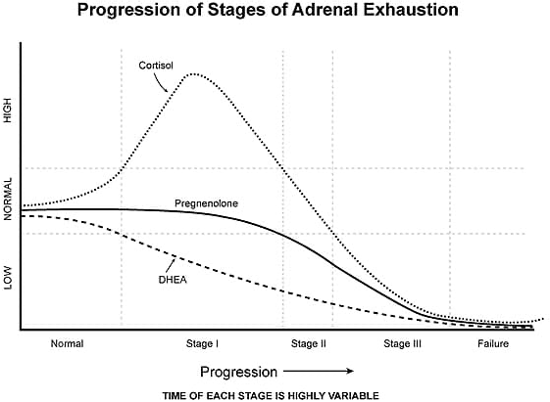

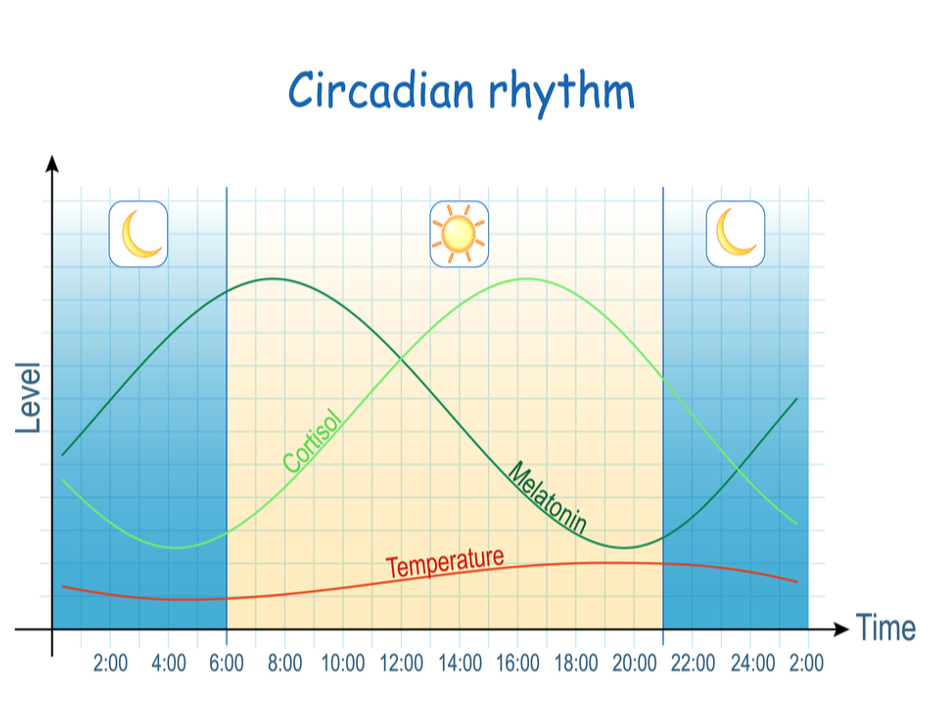

4-2. 低血糖症と副腎疲労の関係

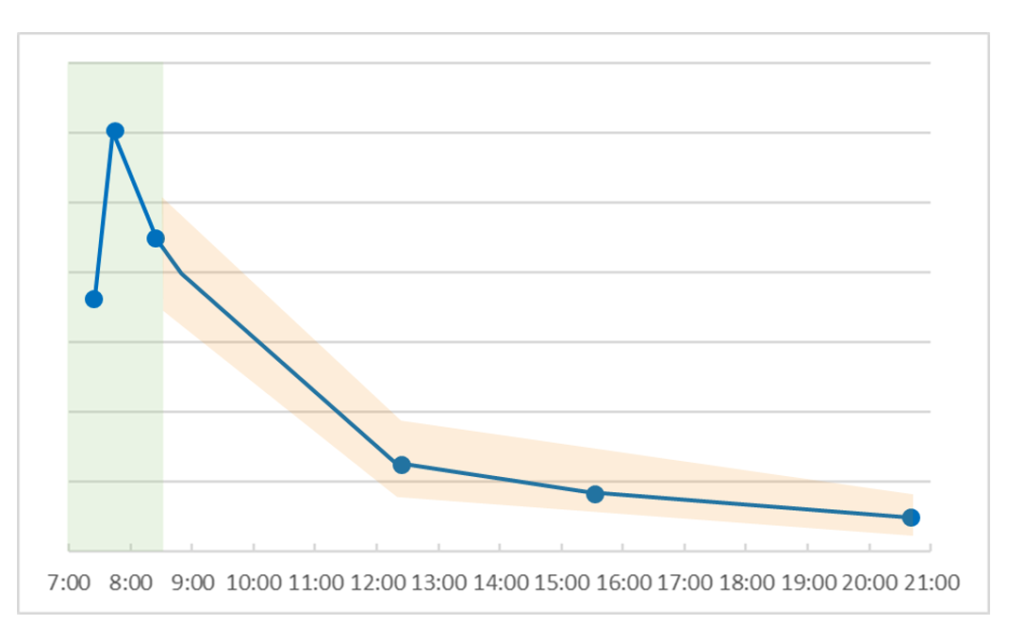

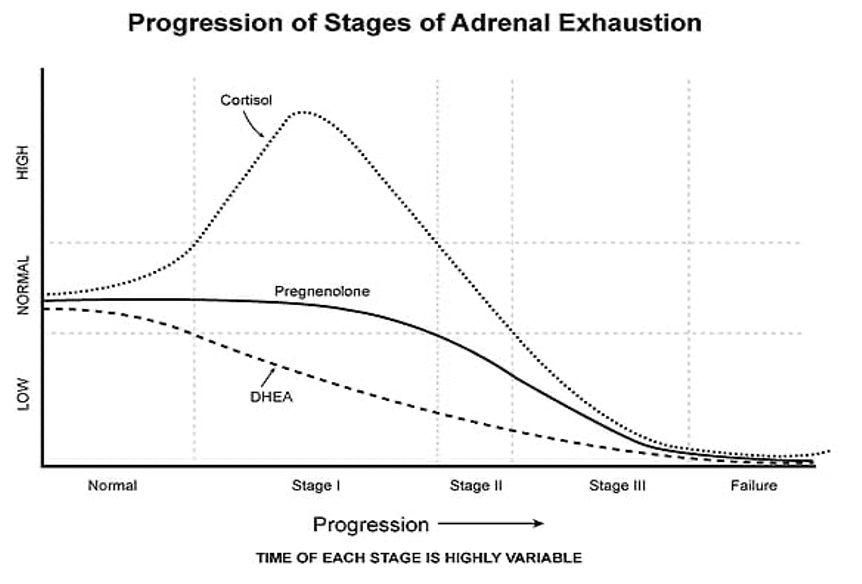

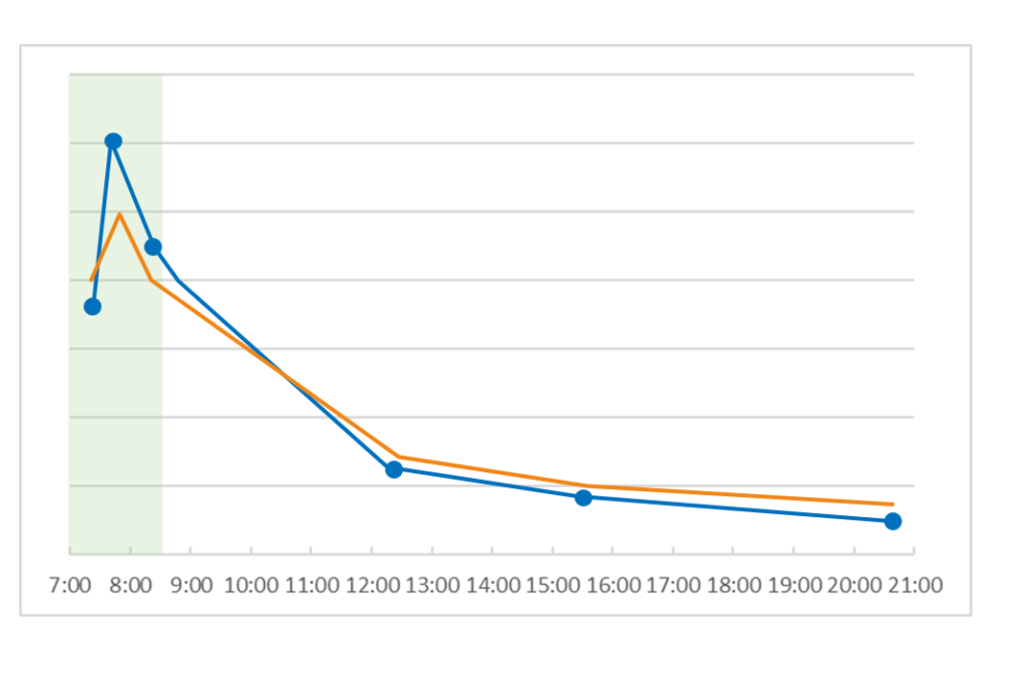

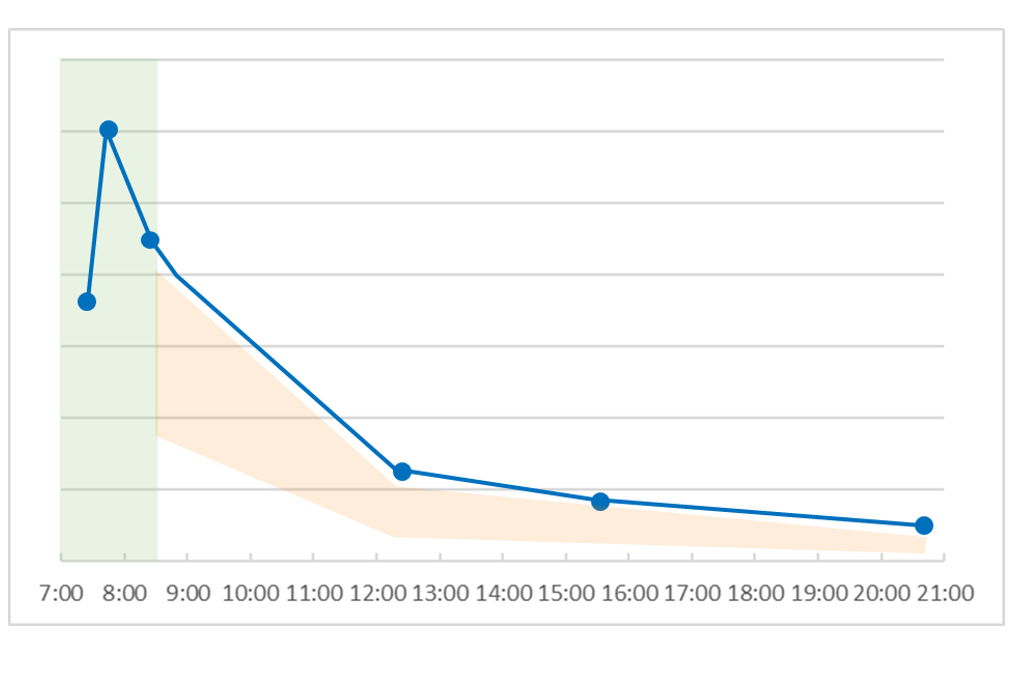

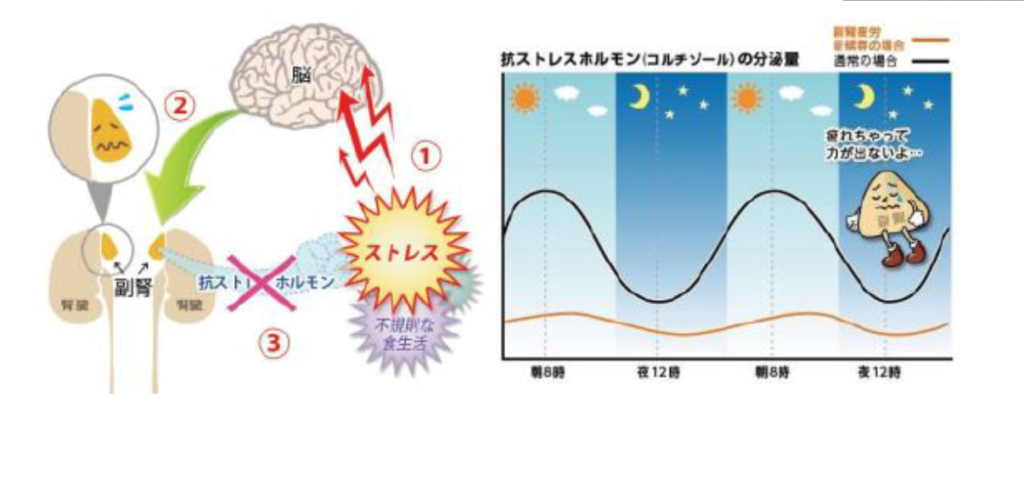

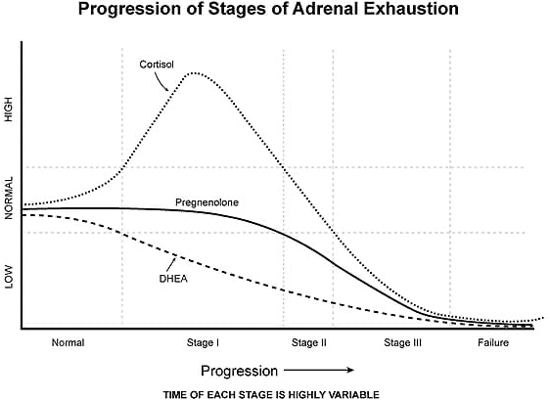

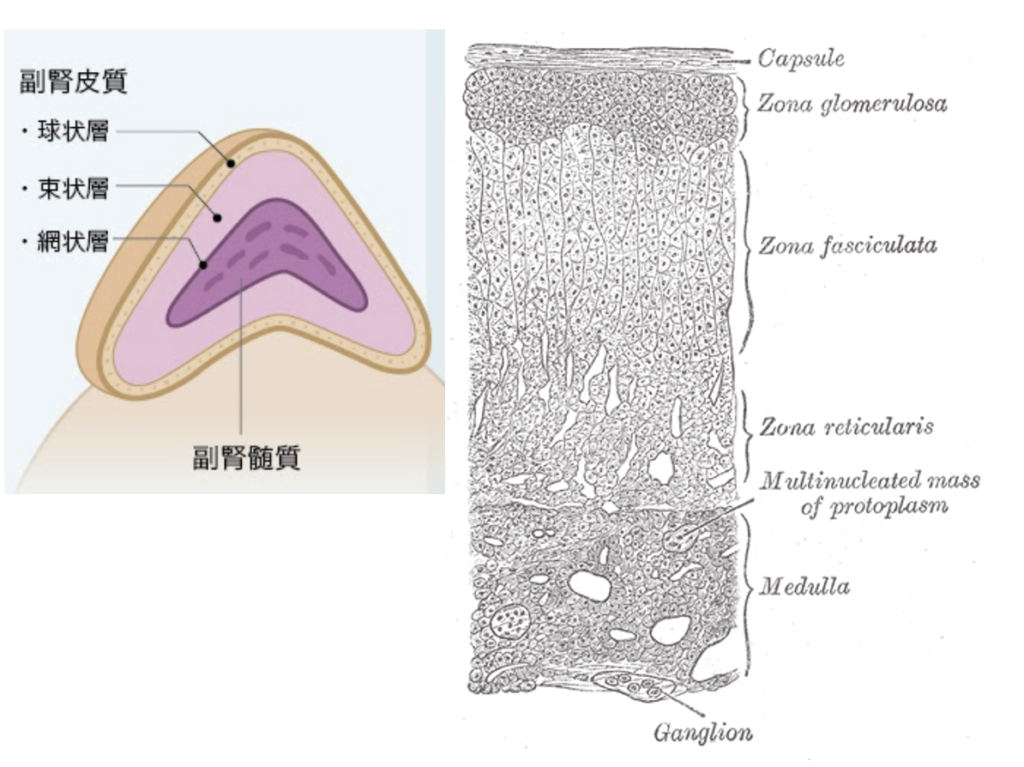

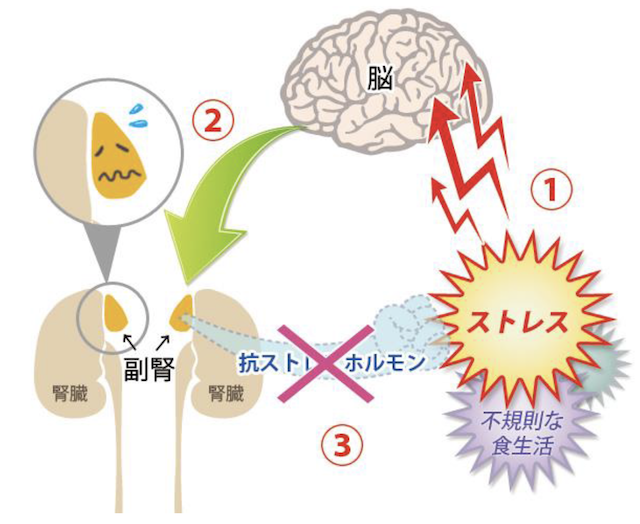

低血糖の原因は副腎疲労です。度重なるストレスによって徐々に副腎が疲れてくると、血糖を上げる副腎ホルモンの分泌が滞ります。副腎ホルモンは朝にピークを迎え、夕方に向けて減っていきますが、副腎ホルモンが十分出ないと、特に昼食後から夕食前にかけての血糖値が不安定になります。血糖値が不安定で低血糖を起こすと、細胞内への糖質供給も不安定になり細胞内飢餓を起こします。朝が起きられない、起きてもボーッとする、何もする気力が湧かない、物忘れがひどい、立ちくらみがする、といった症状は低血糖のサインです。

副腎疲労の原因は、慢性的な体内の炎症、慢性的なストレス、そして繰り返す低血糖発作です。これらを一つ一つ丁寧に対処してくことが必要になります。体内の炎症で自覚症状に乏しい部位は腸と喉です。一方で、腸や喉は特に免疫が発達しており、全身への影響が大きいため、よく調べておく必要があります。あとはピロリ菌に代表される胃の炎症、肝臓の炎症、口腔内の炎症も確認しましょう。女性の場合は骨盤内の炎症が、男性の場合は慢性前立腺炎が影響している場合もあります。

副腎疲労や低血糖を抱えている場合、最初に行うべきは食事の見直しです。決して副腎サプリだけが対策ではありません。食事については基礎講座で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。

4-3. 過緊張は筋肉を崩壊させる

低血糖発作を起こすと、アドレナリンやノルアドレナリンが分泌され、体が過緊張状態になりやすいので注意が必要です。過緊張は筋肉を崩壊させます。特に分解されやすいのはグルタミンです。グルタミンは体内合成できる非必須アミノ酸で、低血糖時に最も分解されやすいアミノ酸の一つです。グルタミンはストレスや腸の炎症で消費されやすいので、どんどん分解が進みます。腸が悪い人、ストレスが多い人はグルタミンが枯渇しやすいので、積極的に摂取すべきでしょう。

ポイント

☑️ 過緊張は筋肉を崩壊させる

☑️ 特に分解されやすいのはグルタミン

グルタミンは、宮澤医院に来院する患者さんに最もよく使うサプリメントの1つです。ほぼ全ての人に処方しているといっても過言ではありません。グルタミンはグルタミン酸に変換され、それが最終的にGABAに変わるのですが、グルタミン酸をGABAに変換するグルタミン脱水素酵素がうまく働かないお子さんの場合は、急にグルタミンを摂取すると神経が興奮して落ち着かなくなることがあります。それ以外の人はグルタミンを摂ると逆に気分が安定するはずです。グルタミンは腸の第1の栄養源であり、腸の炎症を取り去り、低血糖を予防してくれ、ストレス対策にもなるというすばらしいアミノ酸です。

慢性的に低血糖を起こしていると、筋肉が分解されて低タンパク質になります。プロテインを摂っても総タンパク質がなかなか上がってこない人は、低血糖発作によってたんぱく異化を起こしている可能性が高いでしょう。睡眠時に低血糖を起こすケースが多いので、寝る前に飲むのも良いでしょう。

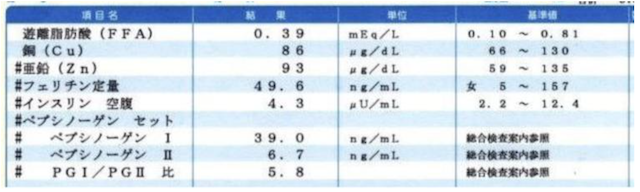

4-4. 低血糖を診断する項目

低血糖の指標となるのは中性脂肪です。血糖値やヘモグロビンA1cも血糖状態を示すますが、低血糖症=血糖値が下がる病気ではありません。血糖値が不安定になること自体が低血糖症なので、血糖値が乱高下している場合は平均血糖が落ちず、ヘモグロビンA1cでは判定できないことがあります。判定のポイントは、細胞内が飢餓状態になっているかどうかを見極めることなので、それを診断するためには中性脂肪が鍵になります。なぜなら細胞内飢餓が起こると、脂質をエネルギーとして使うように体がシフトするからです。中性脂肪が分解され遊離脂肪酸になり、ミトコンドリアに取り込まれます。したがって、中性脂肪は細胞内飢餓の指標であり低血糖の指標でもあります。目安として、中性脂肪が70以下の場合は低血糖を起こしている可能性が高いでしょう。

ポイント

☑️ 細胞内飢餓が起こると脂質をエネルギーとして使うようになる

☑️ その際に中性脂肪が分解され脂肪酸になり、ミトコンドリアに取り込まれる

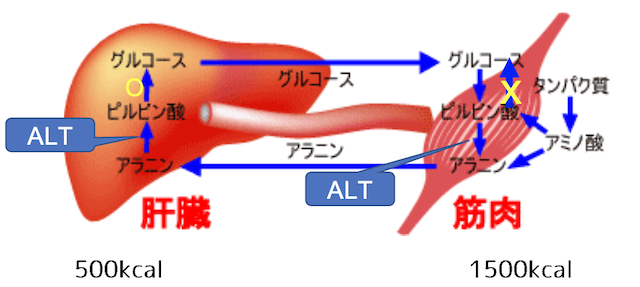

もう1つの指標はALT(アラニンアミノトランスフェラーゼ)です。ALTはアラニンとピルビン酸を媒介している酵素で、肝臓と筋肉に存在しています。筋肉には糖新生の酵素がないので、ピルビン酸をアラニンに変換し、それを肝臓に運んでもう一度ピルビン酸に戻すことで糖新生を行います。これらの反応を仲介しているのがALTです。ALTの数値が1桁だったり、ASTとALTの差が2以上ある場合、筋グリコーゲンがうまく使えず、低血糖を起こしやすくなっていると判断します。

ヘモグロビンA1cが4.5以下であればまず間違いなく低血糖を起こしていますが、そうでなくとも、中性脂肪やALTが低い場合も低血糖を疑ってください。あとは副腎疲労の症状とセットで考えるといいでしょう。私が普段使ってる指標は大体こんなところです。

血液検査

好中球(Neu)>60%

中性脂肪<70

ALT, AST共に20以下かつその差が2以上(AST – ALT >2)、またはALTが1桁

血糖値<90

ヘモグロビンA1c<4.7

1.5AG>15

LDLコレステロール<100

毛髪検査

ナトリウム <16th

クロム<16th

オプションの検査(必ずしも行わなくてもよい)

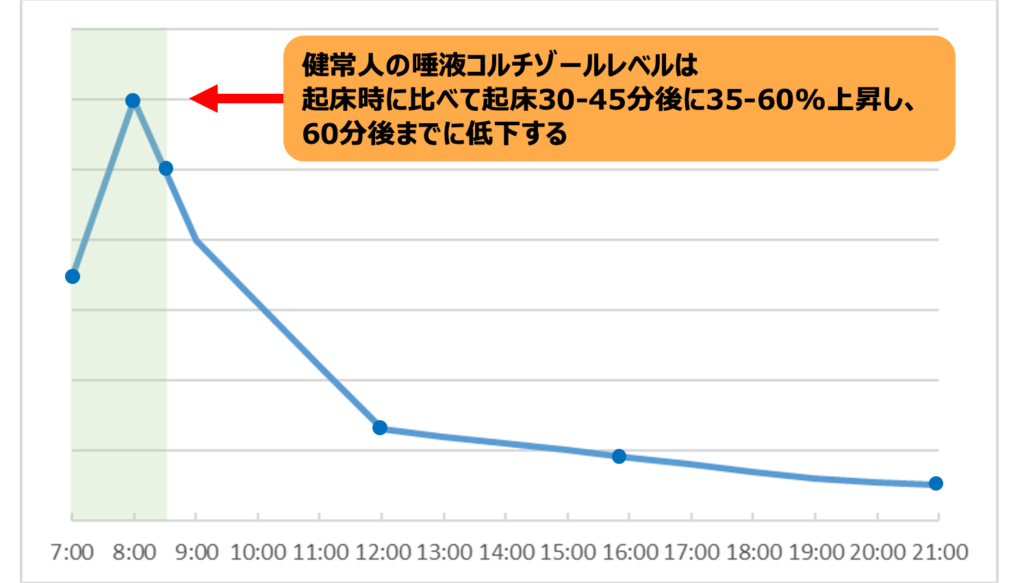

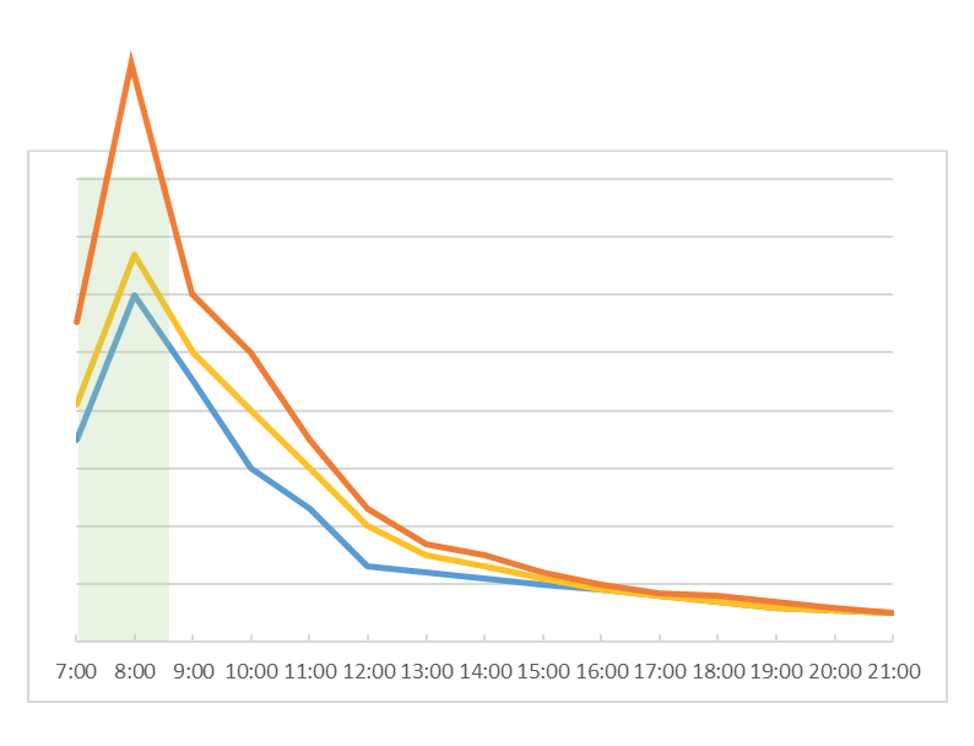

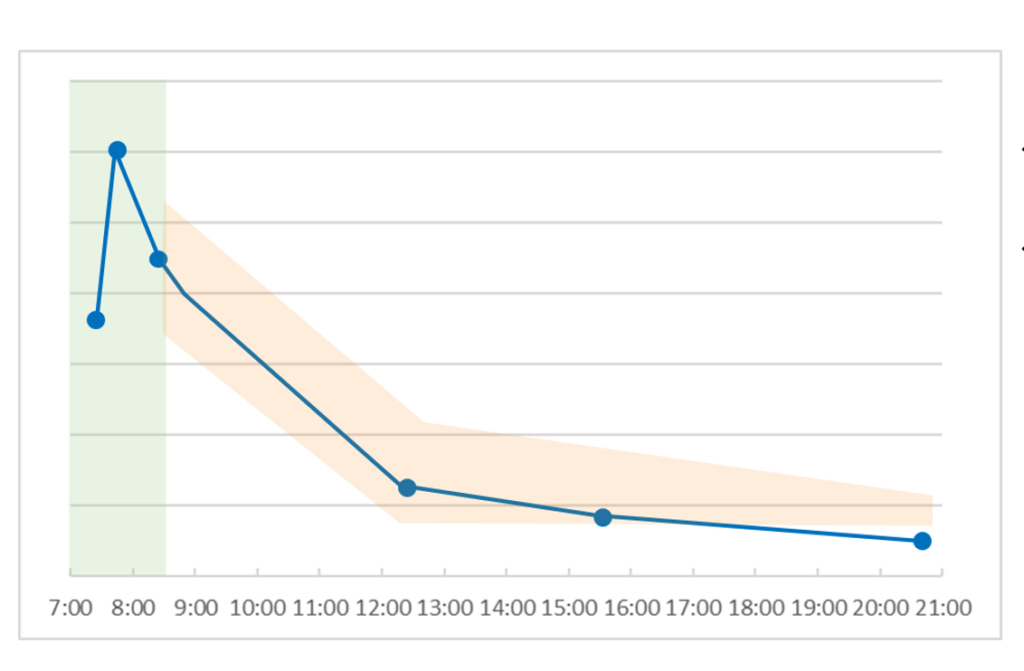

唾液中コルチゾール検査(副腎疲労)

5時間糖負荷検査(低血糖)

低血糖の人は、過緊張気味なので好中球が上がっていることが多いです。また、低LDLコレステロールは副腎ホルモンを作れないことを意味するので、副腎疲労の指標になります。毛髪検査を受けた方は、ナトリウムとクロムの値も確認してください。ナトリウムは副腎疲労度を反映します。クロムはインスリンの働きに関係しているので、毛髪中のクロムが低い人はインスリンがうまく働いていない可能性があります。インスリンの初期応答が低いので、血糖値が一気に上がってしまうのです。インスリンの初期応答が悪いと、反応性低血糖を起こすことがあります。

副腎疲労が疑わしい方は、唾液中のコルチゾール検査を受けてみるといいと思います。一般的に低血糖症は、5時間糖負荷検査が確定診断と言われていますが、検査自体の負担が大きいので、具合の悪い人が受けるのはお勧めできません。検査中に体調が悪化して途中で止める人もいます。代替案として、唾液コルチゾール検査や、リブレでの血糖値測定をおすすめします。リブレは、血糖値の傾向を見るには大いに参考になりますし、食事内容を修正するのにも役立ちます。

5. その3. エネルギーは作れているが、無駄に消費されているパターン

最後はエネルギー漏れのパターンです。いくらミトコンドリアでエネルギーを作っても、片っ端から無駄づがいしてしまえば、本来の目的にエネルギーを使うことができません。副腎疲労を提唱したジェームズ・ウィルソン博士の言葉を借りると、「自分のエネルギー泥棒を見つけ出せ」です。エネルギー泥棒を見つけ出さない限り、副腎疲労は完治しません。例えば、副腎疲労を抱えるの人の多くは人の頼み事を断れないタイプですよね。

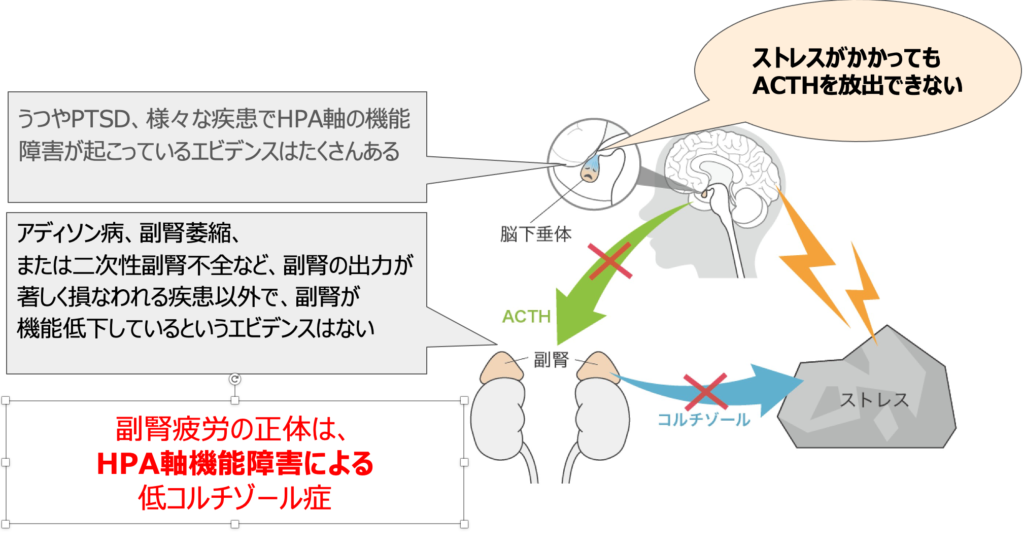

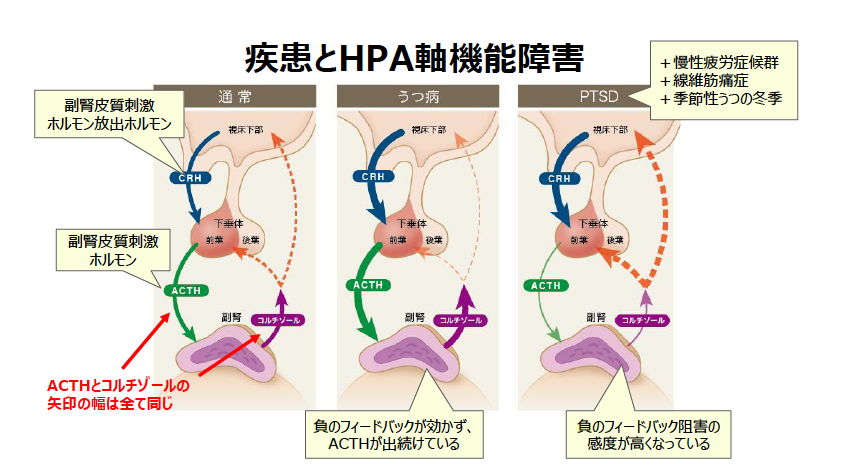

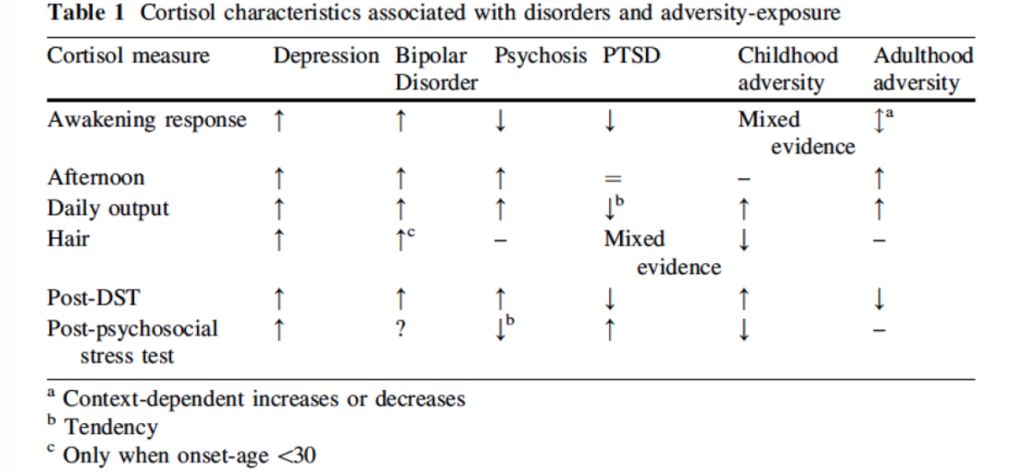

ストレスは脳が受け取って、HPA軸(視床下部、下垂体、副腎)に影響を及ぼします。昔は副腎疲労と言えば副腎の問題とされてきましたが、今はHPA軸全体の問題と捉えられています。脳はミトコンドリアの数がとても多く、無駄な思考や定まらない思考などでエネルギーを著しく消費します。やりたくないことをやるのは、ミトコンドリア的にもマイナスに働くのです。一緒に会話していて、どっと疲れる相手はいませんか?そういう人からはぜひ距離をおいて下さい。慢性疲労から脱出するためには、心理的アプローチが必要になることもあります。栄養療法が長期間に及んでる人がいらっしゃれば、ぜひ検討してみてください。

6. 栄養療法成功への5つのステップ ー実践編

栄養療法を理解するということは、細胞や分子や代謝経路など、目に見えないものを系統的に理解して頭に入れることです。そのためには正しく学んで欲しいと思います。80対20の法則のように、分子栄養学全体の2割ほどを学べば、8割は理解できるかなと思って作ったのが、栄養療法成功へのロードマップです。最初の5ステップはそれぞれ穴埋め式になっていて、全部埋められれば、慢性疲労や慢性炎症に対してある程度対処できるようになると思います。ここからは実際に頭と手を動かしながら読み進めていきましょう。

6-1. ステップ① 分子栄養学の基本的な考え方を理解する

分子栄養学は、栄養学・医学・生物学・生化学で構成されますが、その中で1番最初に越えなければならない山が生化学です。生化学がわからないと、人間の体で何が起こっているのか、どうやって炎症が起こるのかなど、体系的に理解できないからです。ここをスルーしてどのサプリメントがいいかという話になってしまうと、サプリメントの罠に陥ってしまいます。

まずは細胞の仕組みを理解しましょう。細胞の構成要素はたくさんありますが、その中でも重要なのは、核、ミトコンドリア、細胞膜、小胞体です。これらの要素がどんな働きを持っていて、機能を維持するためにどのような栄養素が必要か、この表を全部埋められるようにしましょう。

| 細胞内の要素 | 働き | 機能を維持するために 必要な栄養 |

| 核 | ||

| ミトコンドリア | ||

| 細胞膜 | ||

| 小胞体 |

<ヒントと補足>

核の役割はDNAの貯蔵庫です。人間が持つ37兆個の細胞は、全て共通のDNAを持っていますが、DNAの読む場所が細胞によって異なるため、ある細胞は目になり、ある細胞は皮膚になり、ある細胞は肝臓になっていきます。DNAという設計図のどこを読むかという命令は、環境や栄養によって左右されます。

ミトコンドリアの重要な役割はエネルギー産生ですが、その他にアポトーシス(プログラムされた細胞死)にも関与します。ミトコンドリア機能低下や小胞体ストレスがあると、正常なアポトーシスが行えず癌の原因になったりします。

細胞膜は一部が切り取られてプロスタグランジンを作るため、炎症に関わります。炎症の抑制や促進は、細胞膜が大きく関わっています。細胞膜を構成するリン脂質の組成が、飽和脂肪酸なのか不飽和脂肪酸なのか、不飽和脂肪酸の種類が、エイコサペンタエン酸なのかアラキドン酸なのかによって、炎症を起こしやすいかどうかが決まります。

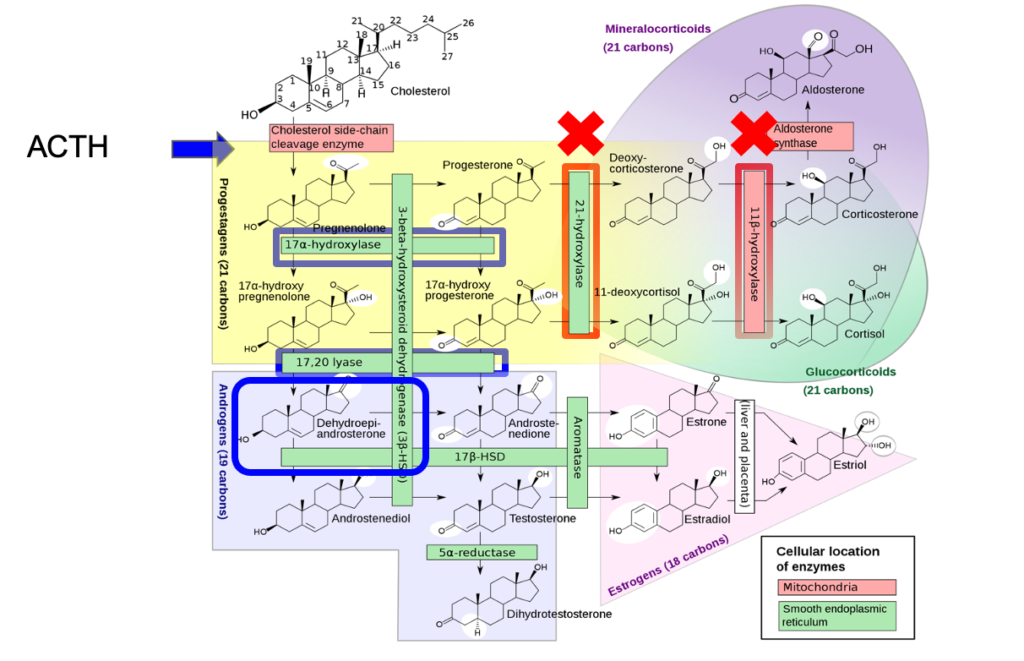

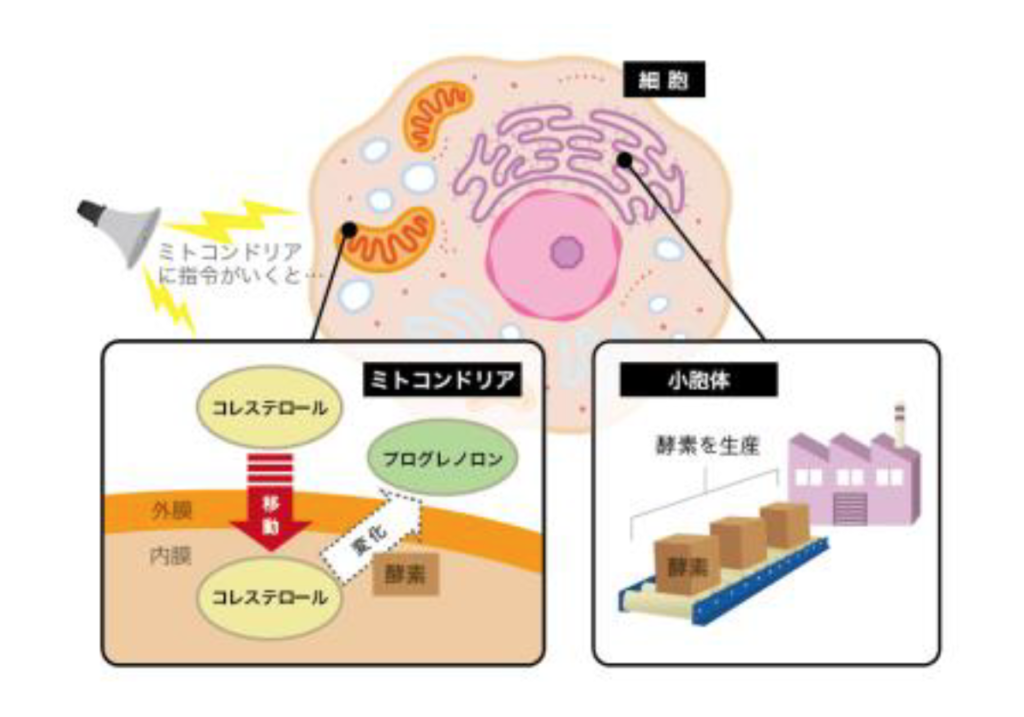

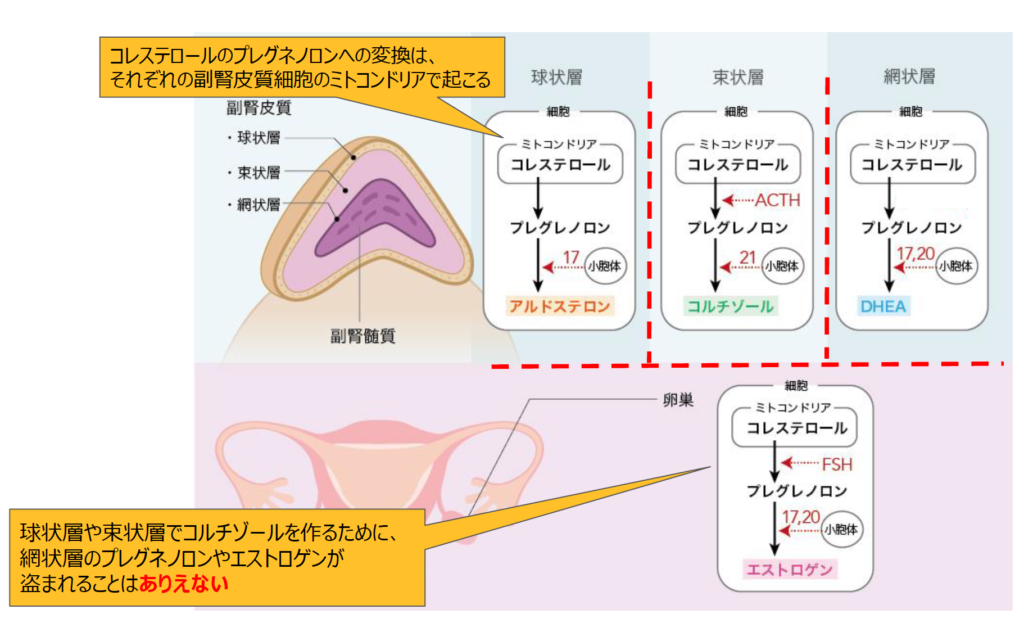

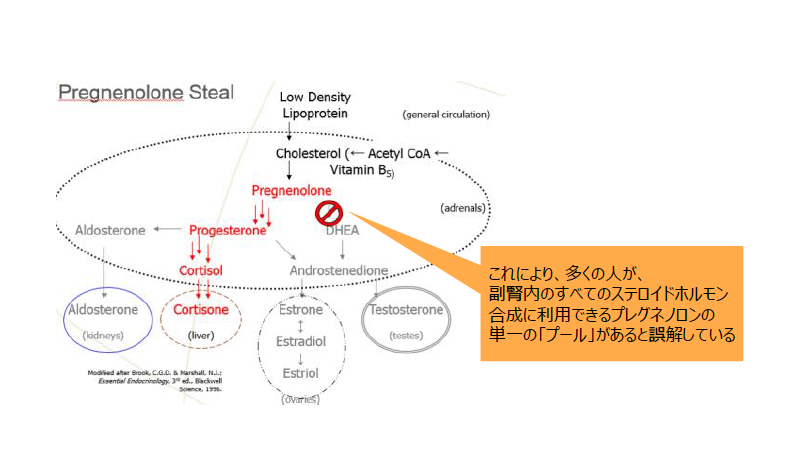

小胞体はタンパク質の工場と倉庫の役割を担っています。タンパク質を作る設計図は核にありますが、実際に作るところは小胞体です。小胞体機能が低下(小胞体ストレス)するとミトコンドリアの機能も一緒に落ちるので、ミトコンドリアと小胞体は一心同体です。ミトコンドリアの働きを上げるためには小胞体ストレスをなくすということが重要になってきます。

次に栄養素の持つ性質を理解しましょう。水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンとミネラルの性質を理解するということです。ビタミンは有機物で比較的吸収はいいのですが、脂溶性ビタミンの吸収には胆汁が必要です。ミネラルは難吸収性で、腸内環境を整えることが絶対条件です。それぞれの性質を理解すると、効果的な摂り方がわかります。

| 栄養素 | 性質 | 効果的な摂り方 |

| 水溶性ビタミン | ||

| 脂溶性ビタミン | ||

| ミネラル |

6-2. ステップ② 3大栄養素と細胞の働きを関連づける

糖・脂質・タンパク質の順番に穴埋めしていきましょう。ミトコンドリアでのエネルギー産生に関わるのは糖質です。疲れやすくなる原因は、ミトコンドリアの機能低下によるエネルギー不足でしたね。慢性的なエネルギー不足に陥ると、糖分やカフェインを過剰に欲するので、ますます低血糖や副腎疲労が悪化してしまいます。

| ミトコンドリアを 動かす栄養素 |

どのような時に足りなくなるか? |

| ビタミンB群 | |

| 鉄 | |

| マグネシウム | |

| CoQ10 |

ミトコンドリア機能低下と副腎疲労と低血糖はセットで起きていることがほとんどです。さらに、たんぱく異化も亢進するので、低タンパク質も併発します。その場合、むやみにサプリメントやプロテインを摂ってもうまくいきません。疲れを取るためには、エネルギー代謝のどこが滞っているのかを知り、そこを狙って修復する必要があります。そのためには、食べ物がどのようにエネルギーに転換されるか、細胞分子レベルで理解しましょう。解糖系、TCA、電子伝達系の大枠をおさえたら、どんな栄養素、どんな酵素が働いているかなど、もう少し深く見ていきましょう。

次は、脂質と細胞膜の関係です。栄養療法に必要な脂質の知識は、中性脂肪・コレステロール・細胞膜を構成するリン脂質、この3つです。

| 脂質の種類 | 働きは? | 症状との関わりは? |

| 中性脂肪 | ||

| コレステロール | ||

| 細胞膜(リン脂質) |

<ヒントと補足>

中性脂肪はエネルギー状態を反映します。脂肪と名前が付いていますが、どちらかというと糖質との関わりが強い物質です。糖質が欠乏すると中性脂肪が下がるので、細胞内飢餓状態の指標になります。糖質を摂りすぎたり、お酒を飲みすぎたりすれば上がり、低血糖が続いたり食事をあまり摂らなければ下がります。

コレステロールは細胞膜、ホルモン、胆汁酸の原料になります。約80%は胆汁酸として使われるので、コレステロールが低いと胆汁の分泌が低下し、脂溶性ビタミンの吸収が滞ります。細胞膜は、脳の炎症、炎症の調整、脳の機能に関わっています。特に炎症に関わるのはEPA(エイコサペタエン酸)、脳機能に関わるのはDHA(ドコサヘキサエン酸)です。ここを理解することで、炎症体質を緩和する方法や副腎疲労を治す方法、エネルギーを無駄遣いしない方法が見えてくると思います。

3つめはタンパク質です。タンパク質で重要なのはINOUTバランスです。タンパク質代謝を学んで、低タンパク質状態から脱出する方法を理解しましょう。タンパク質はどこから来て(IN)、どこに行くのか(OUT)、自分の普段の食事のタンパク質量がどれぐらいなのか、そしてタンパク質を消耗する原因、これらを列挙してみましょう。

| タンパク質INはどこから来る? | |

| タンパク質OUTはどこへ行く? | |

| 自分の普段の食事のタンパク質量は どのくらい? |

|

| タンパク質を消耗する原因 (体タンパクの異化が亢進する原因) をあげてください |

<ヒントと補足>

タンパク質は食事由来よりも体内でのリサイクルによる供給が多いので、リサイクル率を上げるという視点は重要です。タンパク質のOUTが多すぎる原因に、低血糖によるたんぱく異化亢進が挙げられます。低タンパク質は、多くの場合ストレスが原因で起こります。そんな人はグルタミンを足してくださいね。また低血糖の場合、糖原性アミノ酸であるBCAAを摂ると改善する人もいます。個人差があるので、リブレなどでモニタリングしながら、効果を確かめると良いでしょう。

6-3. ステップ③ 栄養学的な血液検査の読み方

ステップ2の次は、血液検査の読み方を学びましょう。人によって必要な栄養素やその量は全く異なり、このことを個体差と呼びます。個体差を見るのが栄養療法の基本です。約50項目の血液検査からわかることはたくさんあります。例えば、胃腸の状態、炎症、溶血、タンパク代謝、糖質代謝、脂質代謝、貧血、ミネラル代謝、血糖調節障害、自律神経の緊張度、酸化ストレス、抗酸化力、ミトコンドリア活性などです。慣れている方は全部読み込めるようになりましょう。初めての方は、まずはご自身の健康診断結果をもとに、

☑️ ミトコンドリアに必要な栄養素の過不足がないか

☑️ 自律神経の過緊張はないか

これら2つを読み取ることからスタートしましょう。その次に活性酸素や抗酸化力なども評価します。

| 胃酸分泌を見る項目 | |

| 炎症を見る項目 | |

| 溶血を見る項目 | |

| タンパク代謝を見る項目 | |

| ミトコンドリア機能を見る項目 | |

| 抗酸化力を見る項目 |

<ヒントと補足>

ミトコンドリア機能は、酵素活性を示す数値を見ればわかります。GOT(AST)やGPT(ALT)、アミラーゼ、LDHといった酵素活性の高低が指標になります。GOTやGPTはビタミンB6依存性なので、ビタミンB群を摂取すると割と早く上がってくる数値です。逆に上げるのが難しい項目は、コレステロールや尿酸値です。尿酸値はあまり上がりすぎると、尿酸結石や痛風発作が起きてしまいますが、低すぎるのも問題です。尿酸は人間が体内合成できる優れた抗酸化物質なので、抗酸化力を見ることができます。

また、ATP-ADPサイクルの過程で一部が分解され、そこに含まれるプリン体の代謝産物として尿酸ができます。ですから、細胞の新陳代謝が悪い人は尿酸値が低めです。尿酸値は少なくとも4、できれば5ぐらいほしいところです。このサイクルが回り、エネルギーを作れるようになると、尿酸値も上がってきます。コレステロールと尿酸が上がればだいぶ改善したとみて良いでしょう。

6-4. ステップ④ 腸内環境

血液検査が読めるようになったら、次は腸内環境について学びましょう。具体的には、消化不良、ディスバイオーシス、リーキーガット、この3つの言葉を覚えて、これらがどういう意味を持つのかを理解してください。

| 原因 | どんな検査で わかる? |

対策 (食事とサプリ) |

|

| 消化不良 | |||

| ディスバイオーシス | |||

| リーキーガット |

<ヒントと補足>

消化不良は、消化酵素と胃酸の分泌が不十分な場合に起こります。タンパク質分解酵素であるペプシノーゲンは胃酸によって活性化し、ペプシンになることでタンパク質を分解します。したがって、胃酸が正常に分泌されないと、タンパク質消化の大きな障害になります。副腎疲労などで自律神経の過緊張があり胃酸が出にくい人は、プロテインを摂らない方がいいということになります。最初に取るべきは消化酵素です。胃の炎症が治ったら胃酸の成分を摂るのも良いと思います。朝1番にレモンを丸ごと食べるとか、梅干しを食べるとか、食事面でも胃酸のサポートを考えた方が良いでしょう。胃酸の分泌にはATPをたくさん使います。したがって、ミトコンドリアが働いていない人は胃酸が出ないので、負のループに陥ります。その場合はミトコンドリア機能に立ち戻って考えてみてください。

ディスバイオーシスは、腸内細菌の多様性が失われることを意味します。当然、日和見菌のカンジダや悪性細菌が増えてきてしまいます。食品添加物の多い食事、抗生剤、ステロイド、ストレス、甘いものなどで腸内環境が悪化している人が非常に多いという現状があります。心当たりがある方は、ぜひ一度サイキンソー社の腸内細菌検査などをやってみてください。腸内細菌の多様性がひと目でわかります。

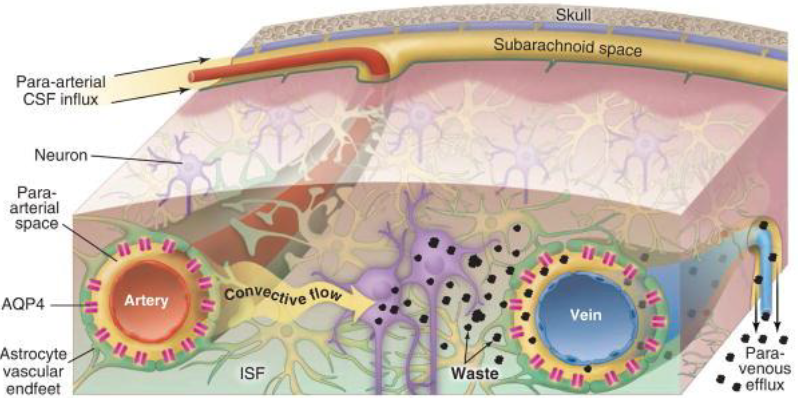

リーキーガットはいわゆる腸漏れ症候群のことです。腸に穴が開くと、未消化物、ウイルス、異物などが腸管から体内に侵入し、体のあらゆるところで炎症やアレルギー反応を起こします。これをずっと放置しておくと自己免疫疾患にも繋がります。また、リーキーガットを起こすと、リーキーブレインにも繋がります。異物が脳に入って、脳に炎症を起こしてしまうのです。

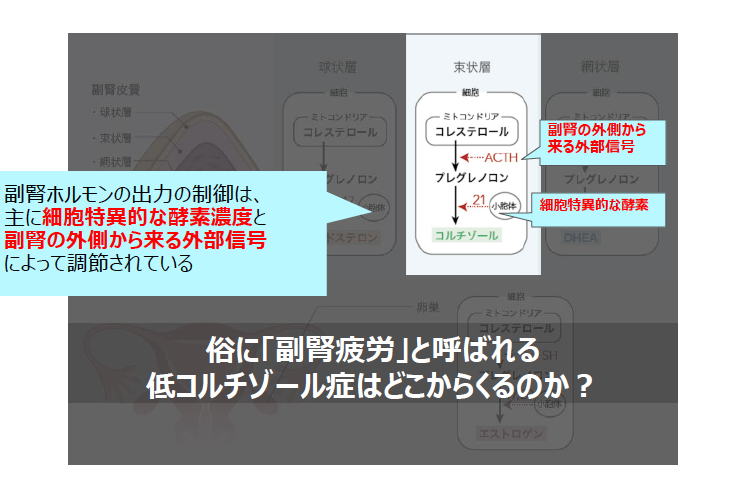

6-5. ステップ⑤ 副腎疲労と低血糖

3大ホルモンである、副腎、甲状腺、性ホルモンの中でも、特におさえておく必要があるのは副腎です。体にとって最も影響が大きいからです。多くの人が抱えている低血糖症は、エネルギー供給を不安定にする最大の要因です。この低血糖症を引き起こす根源が副腎疲労です。では副腎疲労の原因は何かと言うと、ミトコンドリア機能の低下、ストレス、炎症、低血糖発作です。ミトコンドリア機能が低下すると副腎疲労になり、副腎疲労になるとミトコンドリア機能が低下して低血糖を起こす、こんな悪循環を繰り返すことで全身の機能を低下させている人がほとんどです。ですから、単純に副腎サプリやミトコンドリアサプリを飲むだけでは良くなりません。一度この表を使って整理してみましょう。

| あなたに当てはまる 副腎疲労の症状は? |

|

| あなたが抱えている ストレスは? |

|

| その解消法は? | |

| あなたの抱えている 体内の炎症は? |

|

| その対策は? | |

| あなたが行うべき 低血糖対策の食事法は? |

ここまでが1~5のステップです。表の穴埋めをするだけでも結構勉強になると思います。ステップ5までが終わったら、ここで改めて根本原因に目を向けましょう。

6-6. ステップ⑥ 根本原因ピラミッド

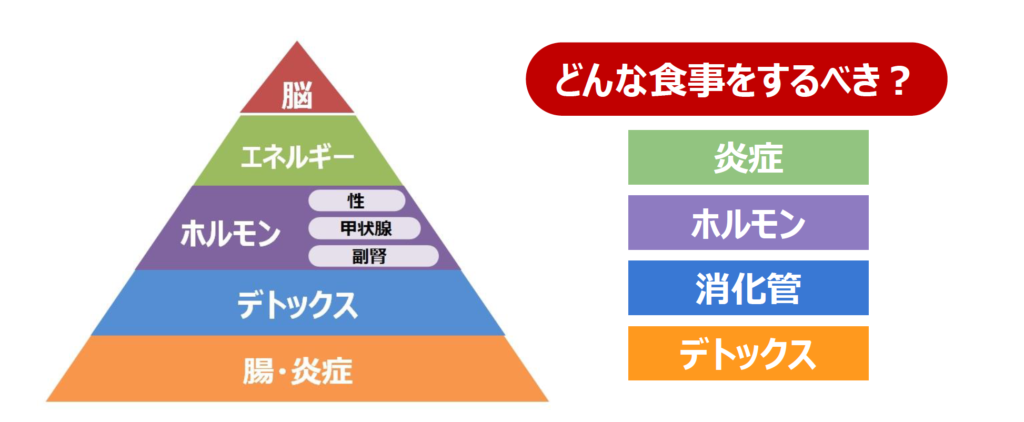

根本原因ピラミッドの頂点は脳機能ですが、実際は脳に対するアプローチを行う前に体調が良くなる人がほとんどで、それは80対20の法則で説明した通りです。しかし、重金属や農薬などの重篤な暴露を受けていたり、メチレーションのバランスが狂っていたり、甲状腺機能が大幅に低下しているなど、特定の原因によってうまくいかない人もいらっしゃいます。このような人たちに対して、根本原因アプローチは絶大な力を発揮します。自分に当てはまる根本原因のチェックリストをもとに、ご自身の体を振り返ってみてください。

| 炎症 | 炎症の部位は? |

| 炎症体質の有無は? | |

| ディスバイオーシス? | |

| 腸内環境 | 消化不良? |

| リーキーガット? | |

| カンジダ感染? | |

| 毒素 | 重金属蓄積? |

| 非金属(農薬、トルエン、排ガスなど) | |

| カビ毒蓄積? | |

| ホルモン | 副腎疲労と低血糖の有無? |

| 甲状腺機能低下? | |

| ミトコンドリア | 必要な栄養素の過不足? |

| 脳機能 | メチレーション? 銅亜鉛バランス? |

<ヒントと補足>

炎症体質の有無は食べ物で決まります。外食に偏りがちでリノール酸過多になると炎症を起こしやすくなります。血中のオメガ3とオメガ6の比率を計ることもできますし、トランス脂肪酸の量を計ることもできます。様々な検査がありますので、興味がある人はぜひやってみてください。

消化不良はペプシノーゲン検査でわかります。血中アミラーゼも、消化酵素の分泌が低下していると低い数値になります。ディスバイオーシスが疑われる場合は、便検査で腸内環境を調べてみるとよいでしょう。リーキーガットの検査は様々ありますが、便中カルプロテクチン検査は比較的多くのところで取り扱っています。リーキーガットにより分泌されるゾヌリンを検出する検査もあります。

カンジダ感染の有無も必ずチェックしましょう。ミトコンドリア機能が低下して低血糖を起こしていると、糖質をたくさん摂ってしまうので、カンジダが増殖しやすくなります。いくら糖質をとってもカンジダに奪われて体のエネルギーにならないので、午後に猛烈に眠くなる、疲れが取れない、ブレインフォグがある、腹部膨満感がある、甘いものがやめられない、そういった症状があればカンジダを疑います。

毒素には、重金属と非金属、カビ毒があります。農薬やトルエン、排気ガスの暴露を日常的に受けている人は1度調べてみるといいと思います。重金属と非金属、どちらもイライラや疲れやすさといった症状が出ます。カビ毒に関しては、湿気が多い家に住んでいる人、ブレインフォグがなかなか取れない人は、検査を受けてみる価値があると思います。

ホルモンは、副腎疲労と甲状腺機能で判断します。甲状腺はエネルギーに関与するので、冷えが強い人やむくみが強い人は甲状腺機能を確認すると良いでしょう。

これらのことが大体わかってきたら、メチレーションの状態を見てみるのもいいと思います。メチレーションはとても複雑で、本によっては書いてあることが反対だったりする場合がありますが、実践講座の動画を使いながらじっくり学んでください。

6-7. ステップ⑦ それでもうまくいかない人へ

① 自分がどの根本原因に当てはまるかわからない人

7つの根本原因(ディスバイオーシス、脳、ミトコンドリア、ホルモン、毒素、炎症、消化不良)のうち、自分がどれに当てはまるかはっきりわからない人も中にはいらっしゃると思います。そんな人はぜひ『セルフケアコース』に参加してみてください。これは宮澤医院での7つの根本原因に対する診断治療のチェックリストと、その1つずつの項目に動画解説を加えたものです。ミトコンドリア機能低下があるのか、脳機能低下があるのか、カンジダ感染しているのか、はっきりわからない人のためにチェックリストも用意しています。ステップ5までのことを理解した上で、さらに学びたい方におすすめのコースです。

② 自律神経の過緊張が何をやっても取れない人

これは、家庭環境に起因する偏った考え方、原始反射の残存、幼少期のトラウマなどが原因になることがあります。精神的な要因も考えておくべきなので、心当たりのある人は小池雅美先生のセルフアップデートコースを受講してください。自律神経を乱す思考に気づきを与えて、自分とのコミュニケーションによって現状を抜け出すセルフアップデートを目的としたコースです。

最後に、1番効率がいい勉強方法はアウトプットです。ブログでも動画でも何でもいいので、アウトプットしていろんな人の意見を聞くといいと思います。ご自身の表現でどんどん発信してください。でもちょっと自信がないという方は、まずこのロードマップの表の穴埋めをして、栄養療法の基礎を習得してくださいね。