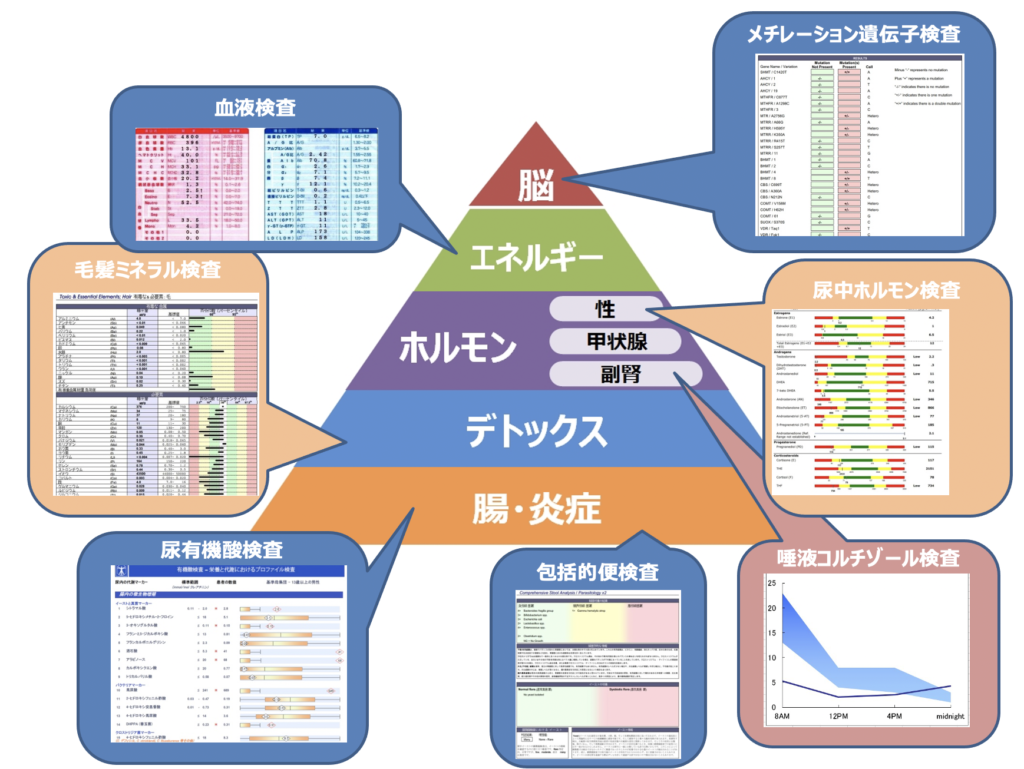

血液検査

一般的な病院でも受けていただける検査ですが、ご相談は栄養療法を扱っているクリニックをお勧めいたします。

推奨項目

WBC RBC 血色素量 ヘマトクリット MCV MCH MCHC 血小板 網赤血球 白血球像

Fe TIBC UIBC フェリチン

HDL-C LDL-C TG FFA

GOT GPT γ-GTP ALP TTT T-BIL D-BIL LDH Ch-E

TP 蛋白分画 BUN Cre

Na K Cl Ca P Mg CPK UA AMY CRP定量

亜鉛 銅 BS HBA1C インスリン

ヘリコバクタピロリ抗体 IgG

ペプシノーゲンⅠ ペプシノーゲンⅡ ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ比

TSH,FT3,FT4(甲状腺ホルモン検査)

ホモシステイン、血中ビタミンD(25OH-D)濃度

有機酸検査

尿中の有機酸(代謝の過程で生成される化合物)を調べる検査です。例えば、腸に住んでいる酵母菌の産生物を見ます。この産生物はサイズが小さいため、正常の消化管でもある程度は吸収され、門脈から肝臓、腎臓を経由して、尿細管から排出されます。これによって、尿の検査をすることで消化管で何が起きているかを間接的に見ることができるのです。

また、多くの精神疾患で脳内のドーパミンレベルが高いことが報告されていますが、ドーパミンが代謝されずに残っていないか?なぜ、代謝が妨げられているのか?(原因は、銅やビタミンC不足、そして腸内のクロストリジウム)など、神経伝達物質の代謝を見ることもできます。他に、細胞の代謝(糖質、タンパク質、脂質の代謝)や、ビタミンの過不足などもわかる総合的な検査です。

通常は栄養療法クリニックのみでの取り扱いです。腸内環境からミトコンドリア機能、ビタミン不足、三大栄養素の代謝など幅広い項目をカバーしている検査です。米国のグレートプレーンズ研究所が提供しています。

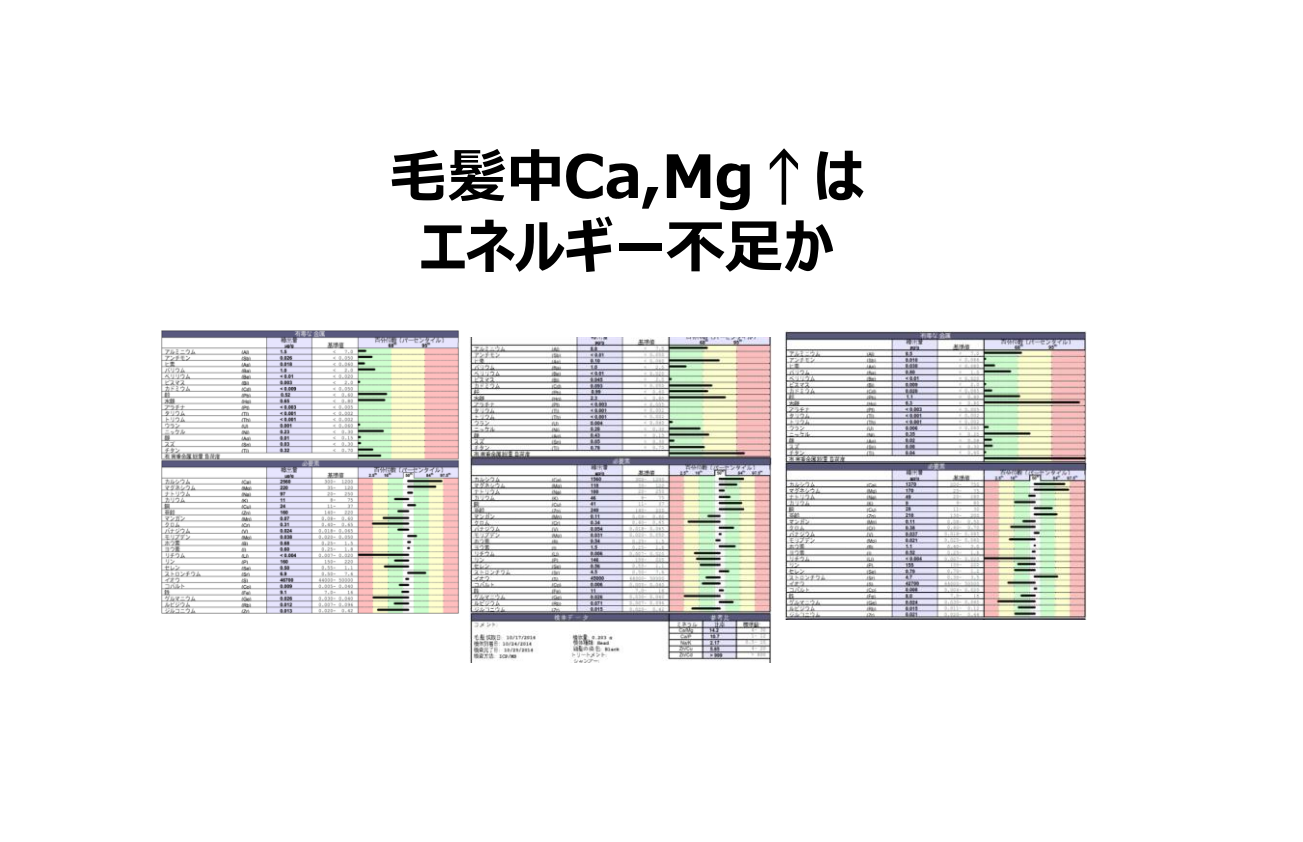

毛髪ミネラル検査

毛髪中に含まれるミネラルや重金属を測定する検査です。毛髪は便や尿、汗と同じく人間の大事な排泄経路のひとつです。血液中のミネラルはいつもバランスが自動調整されているため、体内蓄積量を正確には反映しません。その一方で、体内のミネラル類は、血流を通じて毛髪に付着しやすい性質を持っており、毛髪は日々の栄養バランスを継続的に記録しながら伸長するため、体内のミネラルバランスの傾向をみるのに最適な検査といえます。

毛髪の根元から1cmごとに1ヶ月分のミネラル状態を表していると言われています。有害重金属、必須ミネラルの排泄量を測定することで、有害重金属の排泄能力、ミネラルバランス、腸内環境に異常があるかどうかがわかります。有害重金属とは、水銀、アルミニウム、カドミウム、ヒ素、鉛、ニッケル、ベリリウムなどがあります。必須ミネラルとは、人間にとって必要不可欠なミネラルのことで、カルシウムや、マグネシウム、亜鉛、銅などのことです。

有害重金属は食事、水、空気、日用品などから体内に取り込まれ、多彩な症状を引き起こし、老化や体調不良、様々な病気の原因になります。通常は栄養療法クリニックのみでの取り扱いです。毛髪中の必須ミネラルや重金属を検出する検査です。ミネラルバランスを把握し安いドクターズ・データ社の検査を推奨しています。

尿中ミネラル負荷検査

体内に重金属が蓄積している場合、薬剤やサプリメント、点滴を使用して重金属を排泄する治療を行います。これをキレーション治療といいます。

その際、多くの金属は便や尿中に排泄されていきます。キレーション治療を始めるにあたっては、薬剤の治療効果を把握しておく必要があります。そのために行うのが尿中ミネラル負荷検査です。実際にキレート剤を内服もしくは点滴後、一定時間蓄尿していただき、尿中に排泄された有害重金属の量を測定します。ある程度以上金属が含まれていれば、治療効果が見込まれると判断します。この検査は、キレーション治療後の効果判定にも使用します。

オリゴスキャン

手のひらに光をあてて、体内に蓄積している有害重金属と必須ミネラルを測定します。毛髪ミネラル検査や尿中ミネラル検査と一番違う点は、これらの検査が体外への排泄量を測定しているのに対して、オリゴスキャンは、体内の蓄積量を直接測定できる点です。

IgG食物アレルギー検査

ある特定の食べ物に対して、アレルギー反応を起こすかどうかの目安になるのが食物アレルギー検査です。食物アレルギーには、即時型(IgE)と遅延型(IgG)の2種類があります。

即時型は、食物摂取後すぐに典型的な症状が出るため、原因となる食物がわかりやすいのが特徴です。遅延型は、食物摂取後、症状が出るまで場合によっては数日以上かかるため、アレルギーの発症を自覚するのが困難になります。

身体的なものから精神的なものまで多彩な症状が出ます。

遅延型のアレルギー反応が出ている場合、必ずしもその食物にアレルギーがあるとは限りません。IgG反応は腸のバリア機能が低下していることを意味しています。

総合便検査

腸内環境を調べる検査です。便を採取して、腸の良性、悪性細菌、カンジタの有無(カンジタに効く抗生剤の種類もわかります)、炎症、消化酵素、免疫、エネルギー状態などを調べます。

食物アレルギー検査は腸のバリア機能を調べる事ができるよい検査です。多くの項目が陽性であればそれは、バリア機能低下(リーキーガット症候群)を意味します。

しかし、陽性となった食物を制限するだけでは根本解決にはなりません。バリア機能低下の原因を調べ、それに見合った対処をすることが重要なのです。

総合便検査はバリア機能低下の根本原因を見つけるのに欠かせない検査です。

ペプチド(カゼイン・グルテン)検査

尿中のペプチド(カソモルフィン・グリアドルフィン)を調べる検査です。この場合のペプチドとは未消化のタンパク質のことで、乳製品由来、小麦由来のタンパク質です。

尿中に未消化のペプチドが検出されるということは、血液中にも未消化のペプチドがあることを意味します。未消化のペプチドはモルヒネ成分と同じ作用があり、これが血液を介して脳に伝わると麻薬や覚せい剤と同じ症状が出ます。音への過敏性、話すことの障害、知覚機能に影響が及んだり、集中力の低下、多動症状の原因になります。

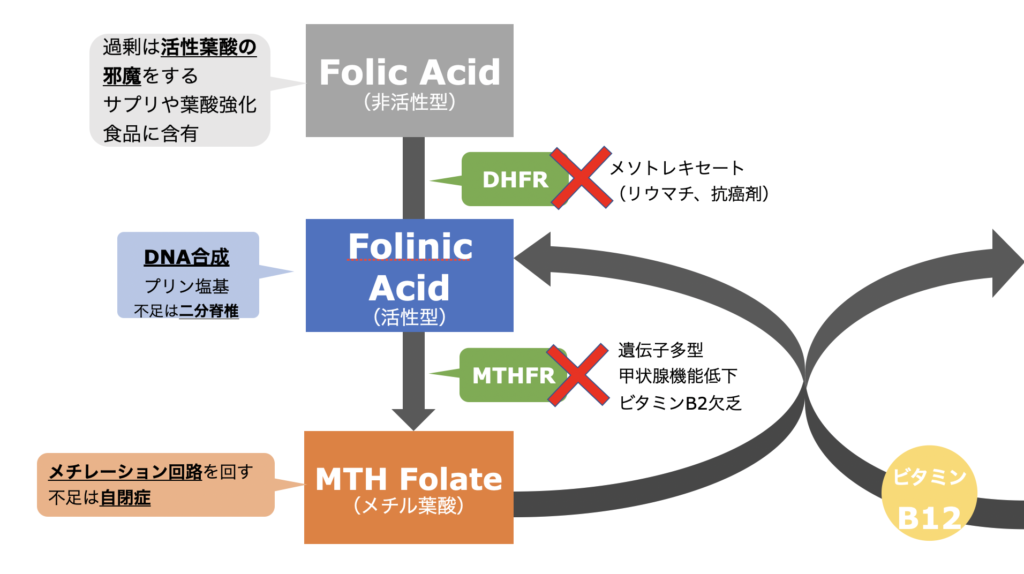

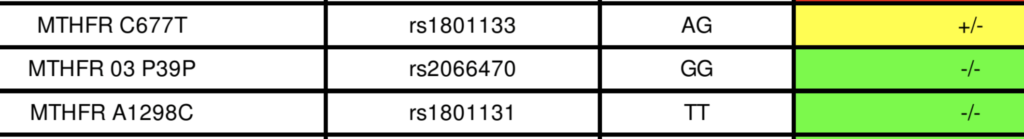

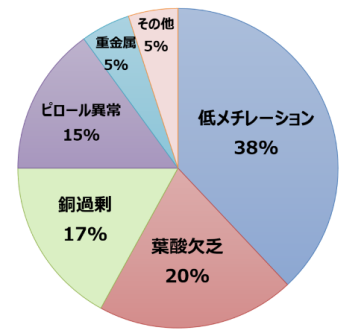

葉酸代謝遺伝子検査

葉酸の代謝に関係する酵素の遺伝子に変異があるかどうか調べます。遺伝子変異があると、酵素の働きが低下するため葉酸が不足しやすくなります。

葉酸が不足すると解毒にも影響します。また、血中ホモシステインが上昇しやすい傾向になり、動脈硬化、高血圧症、認知症などのリスクが高まります。

メチレーション検査

メチレーションとはすべての細胞の中で行われている体の基本反応の一つです。メチレーション回路は、遺伝子の調節や、化学物質や毒素の解毒、神経伝達物質の合成、ホルモンの代謝、エネルギーの合成、DNA・RNAの合成に関わっています。メチレーション検査では、回路の中の物質の過不足を調べます。

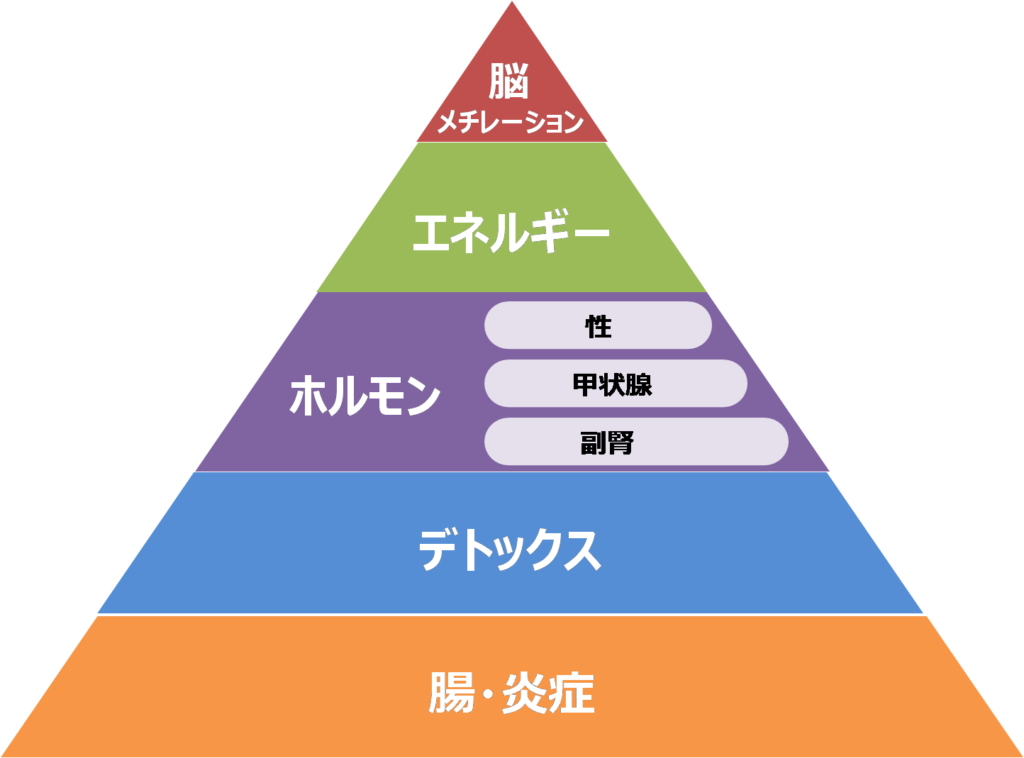

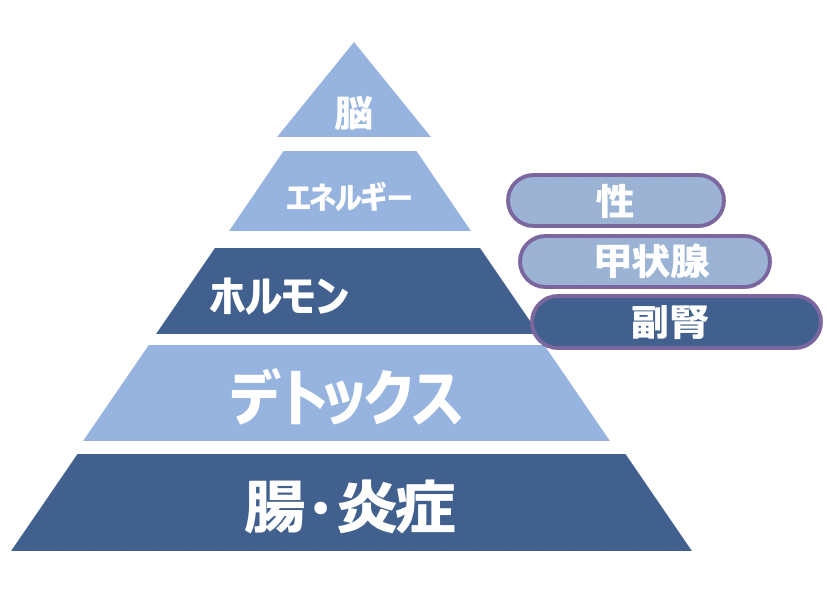

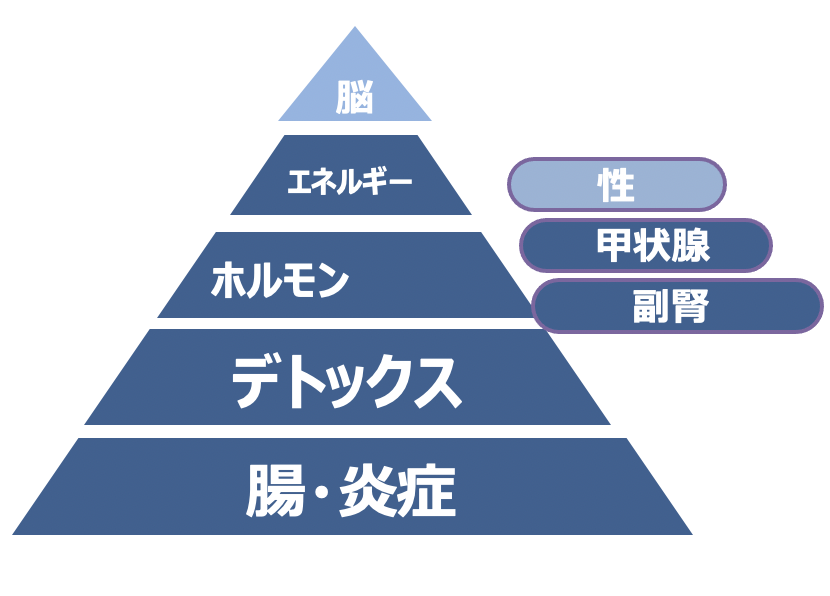

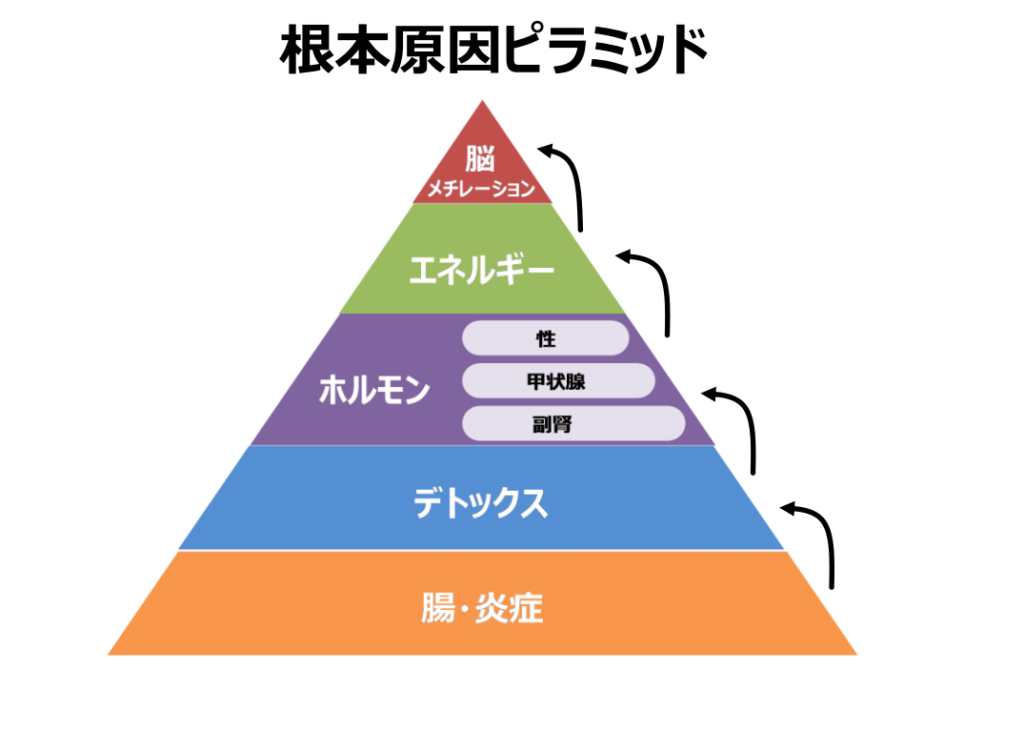

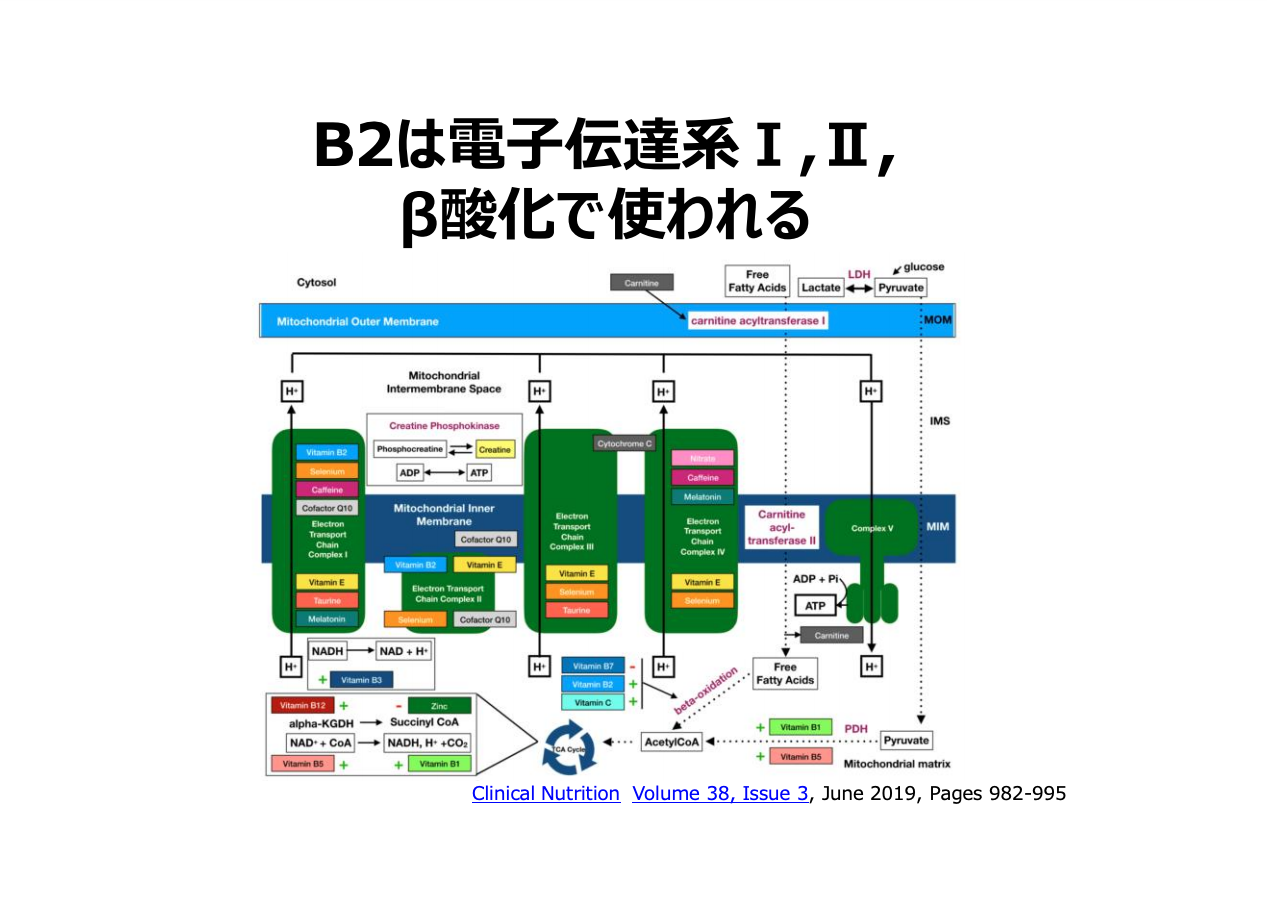

エネルギーを動かすためには、まず炎症を取って、それからデトックスして、ホルモンをうまく調整するという流れになります。

エネルギーを動かすためには、まず炎症を取って、それからデトックスして、ホルモンをうまく調整するという流れになります。

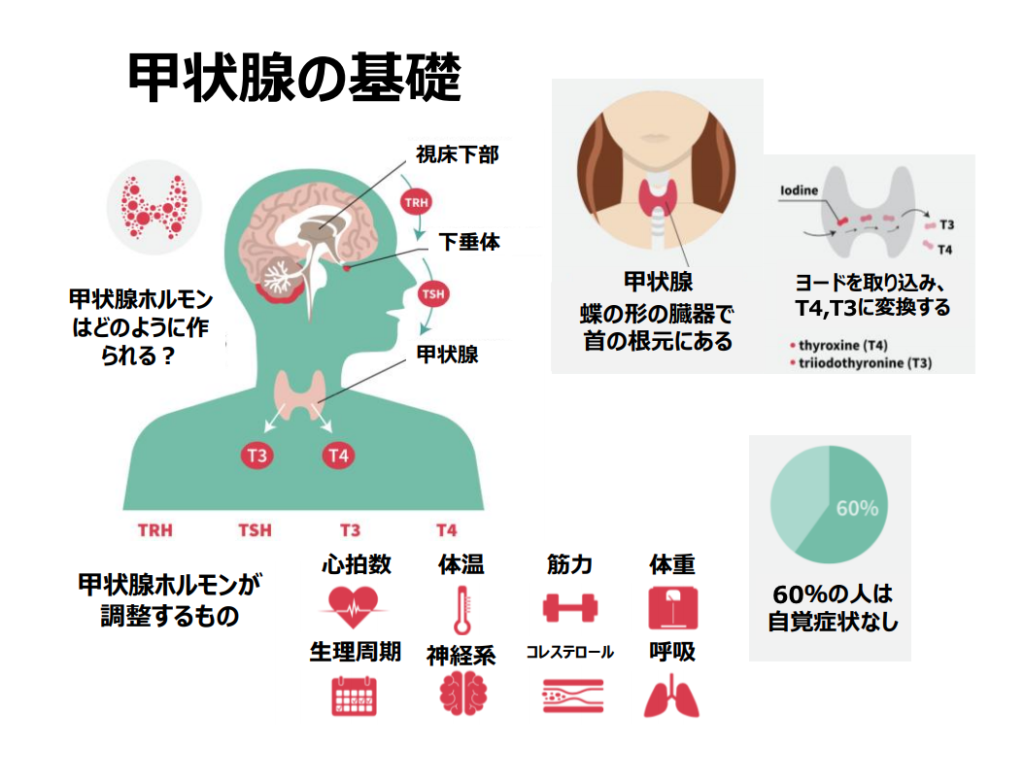

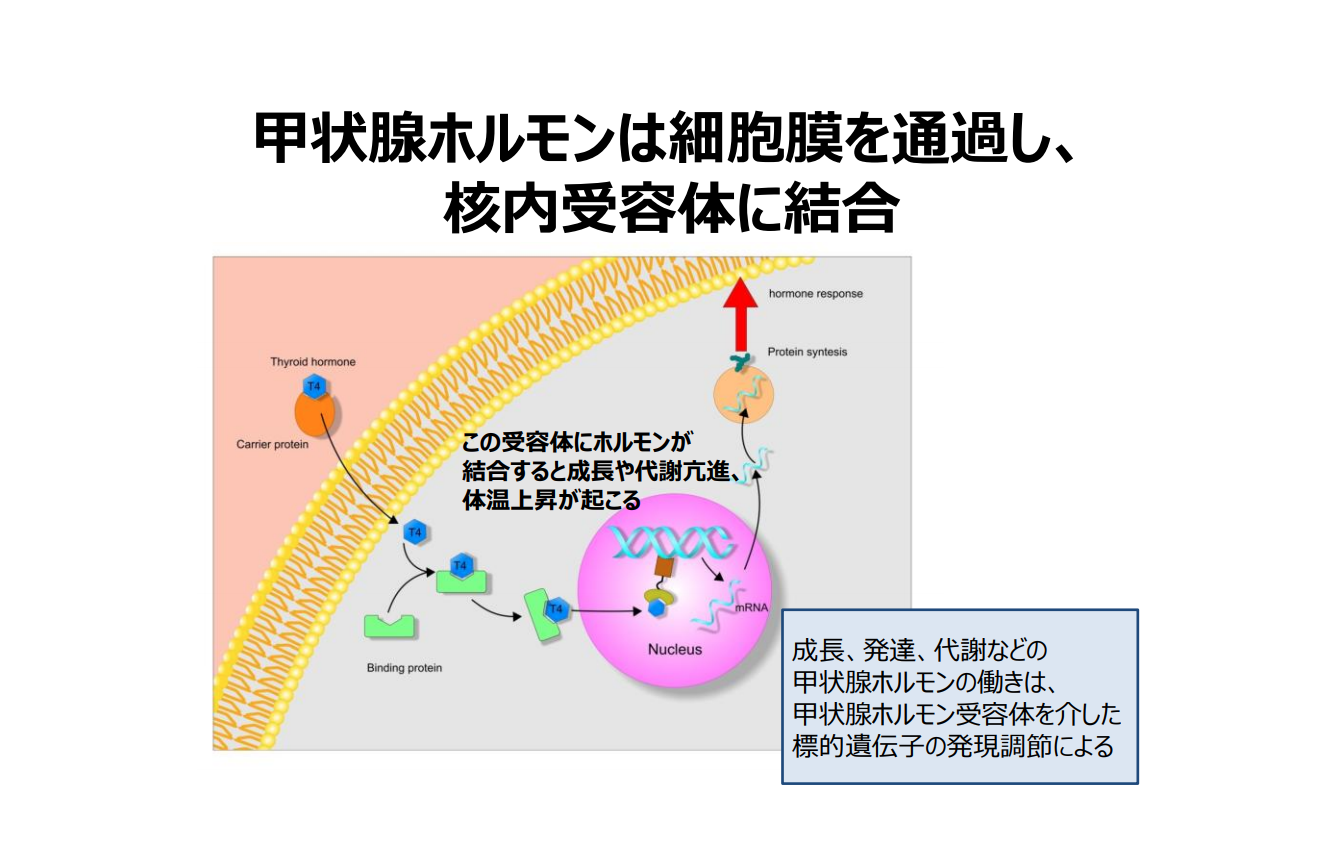

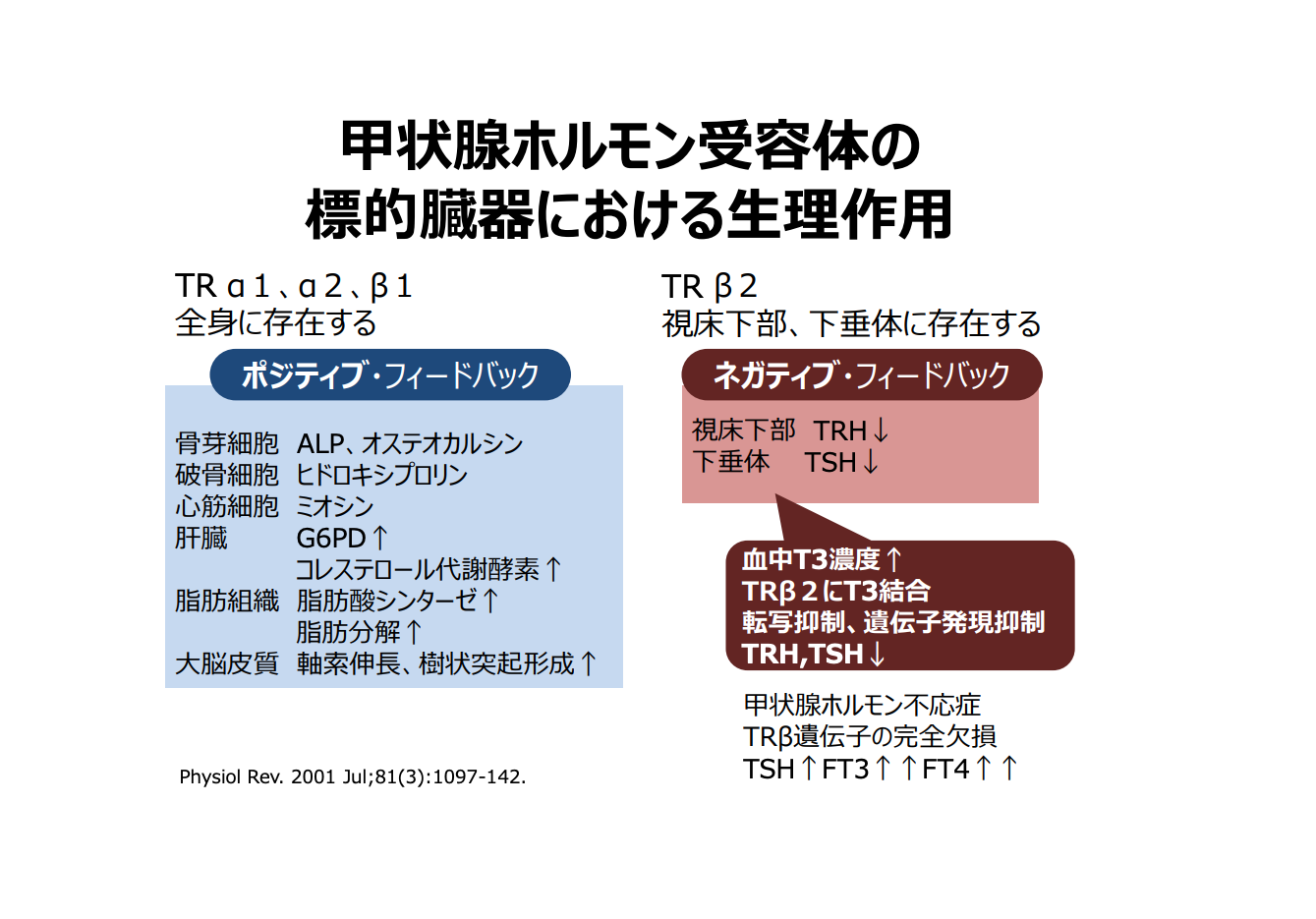

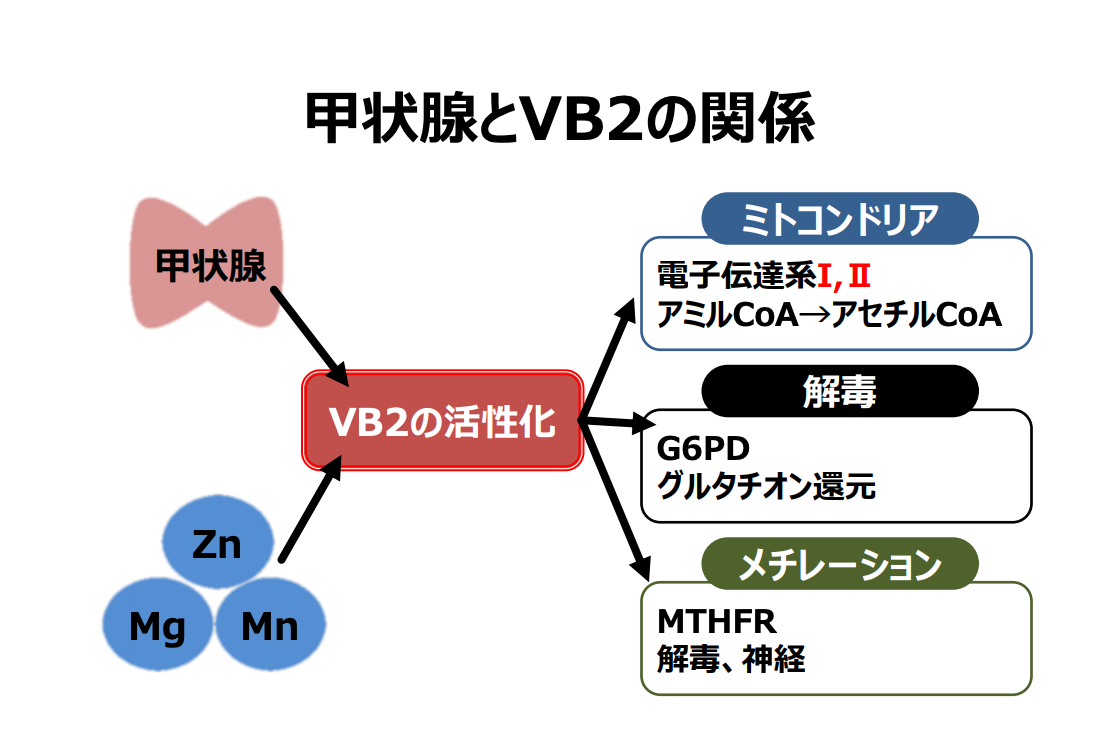

甲状腺ホルモン受容体 (TR) は、全身の細胞に存在します。

甲状腺ホルモン受容体 (TR) は、全身の細胞に存在します。

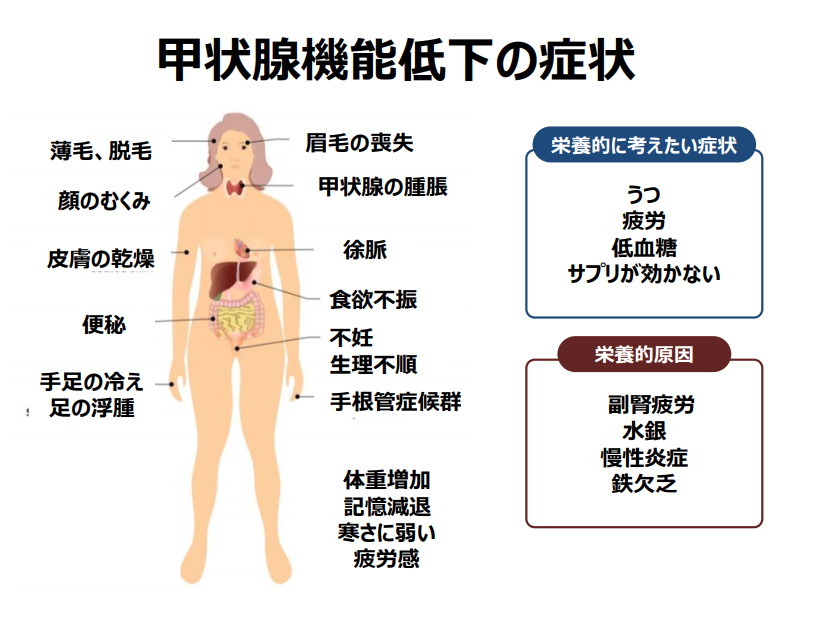

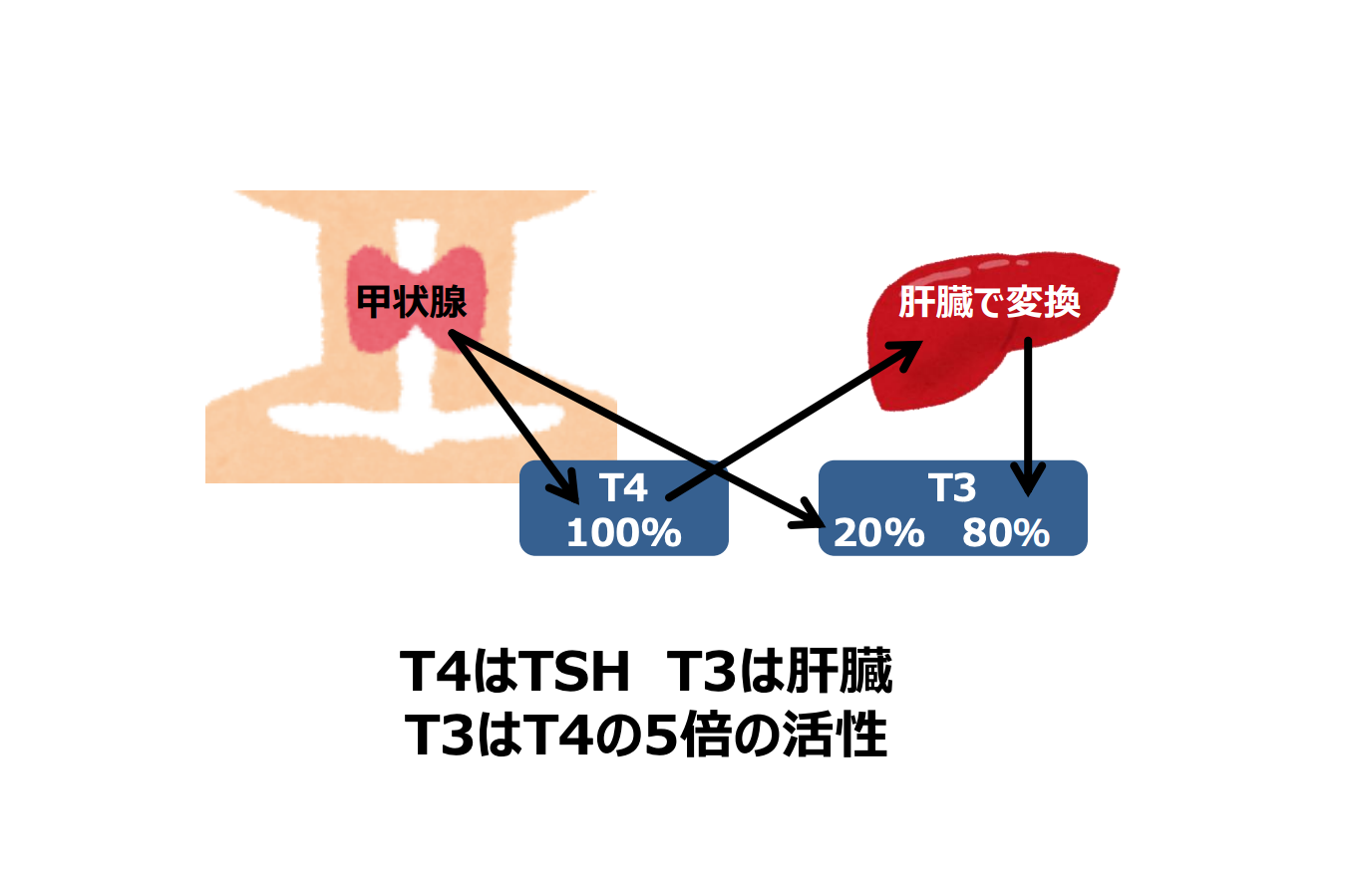

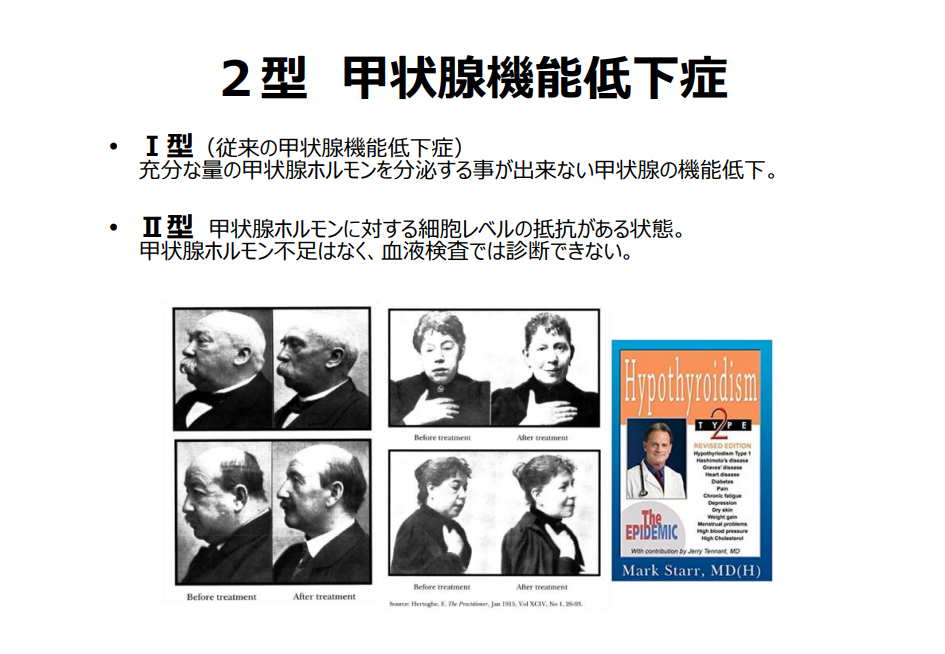

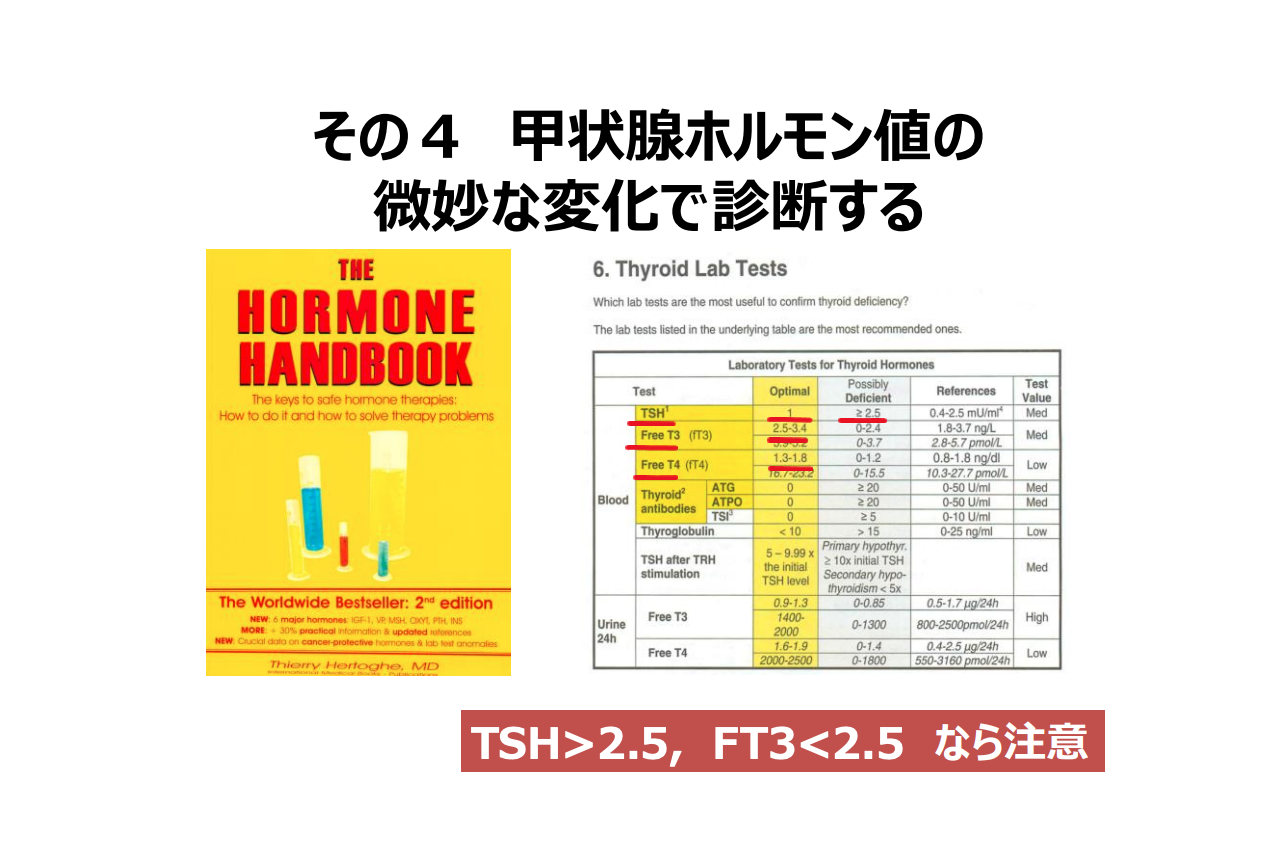

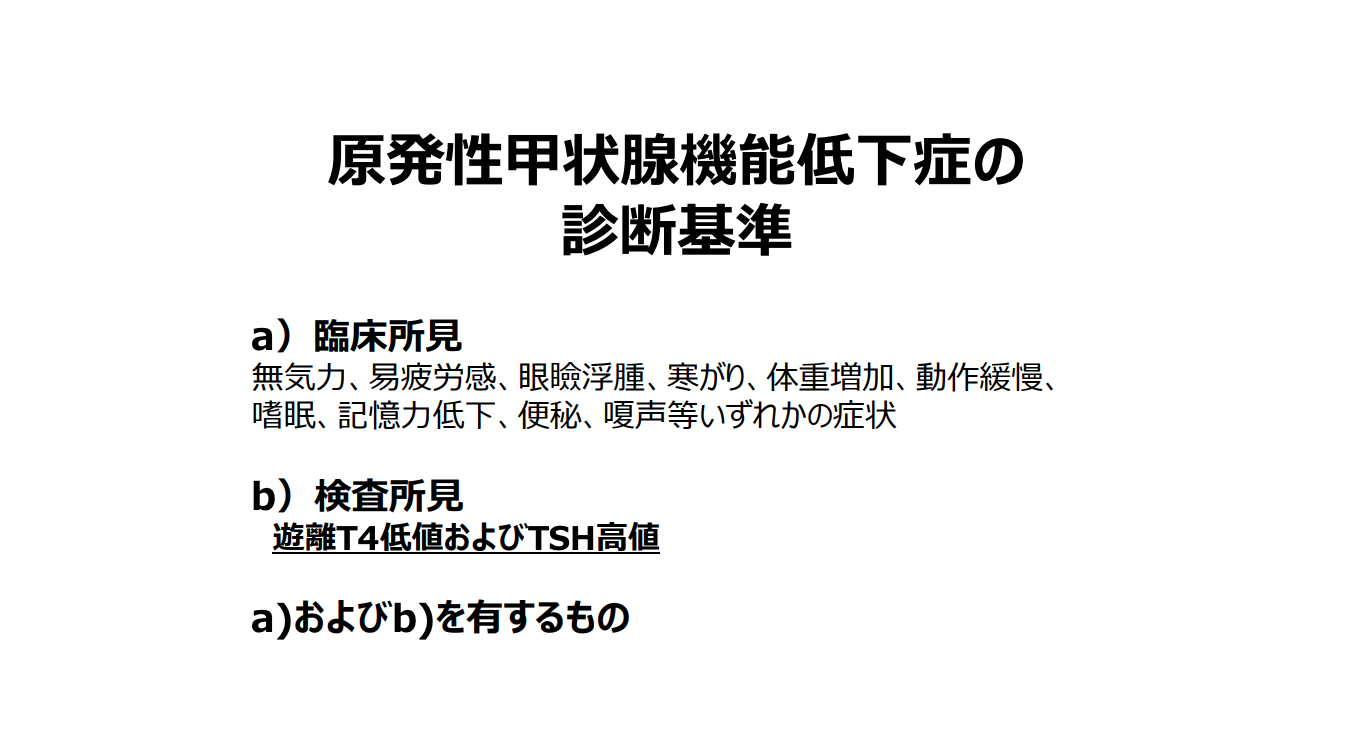

上記が日本の原発性甲状腺機能低下症の診断基準ですが、臨床初見はいいとして、T4とTSHを検査初見で入れてています。それで臨床所見と検査所見を満たして初めて「原発性の甲状腺機能低下症」だということが診断されます。

上記が日本の原発性甲状腺機能低下症の診断基準ですが、臨床初見はいいとして、T4とTSHを検査初見で入れてています。それで臨床所見と検査所見を満たして初めて「原発性の甲状腺機能低下症」だということが診断されます。

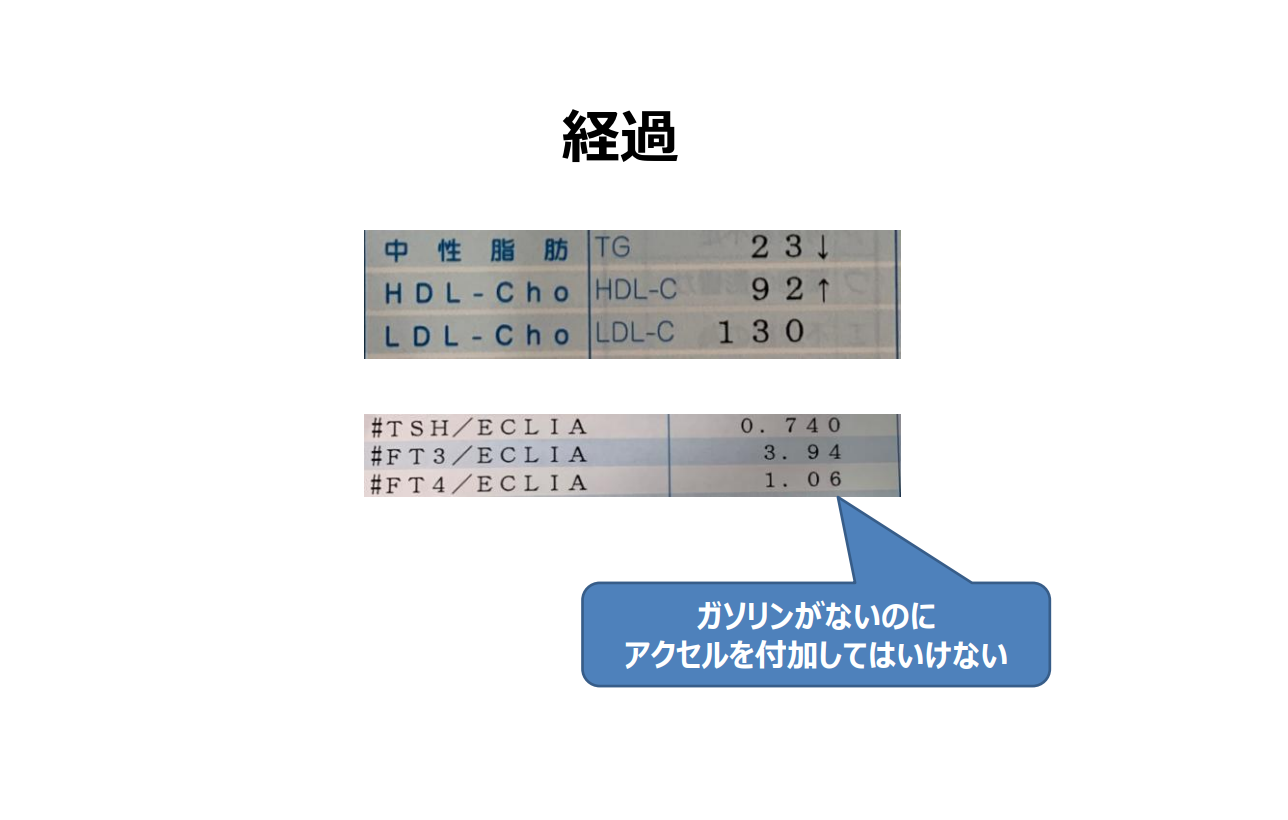

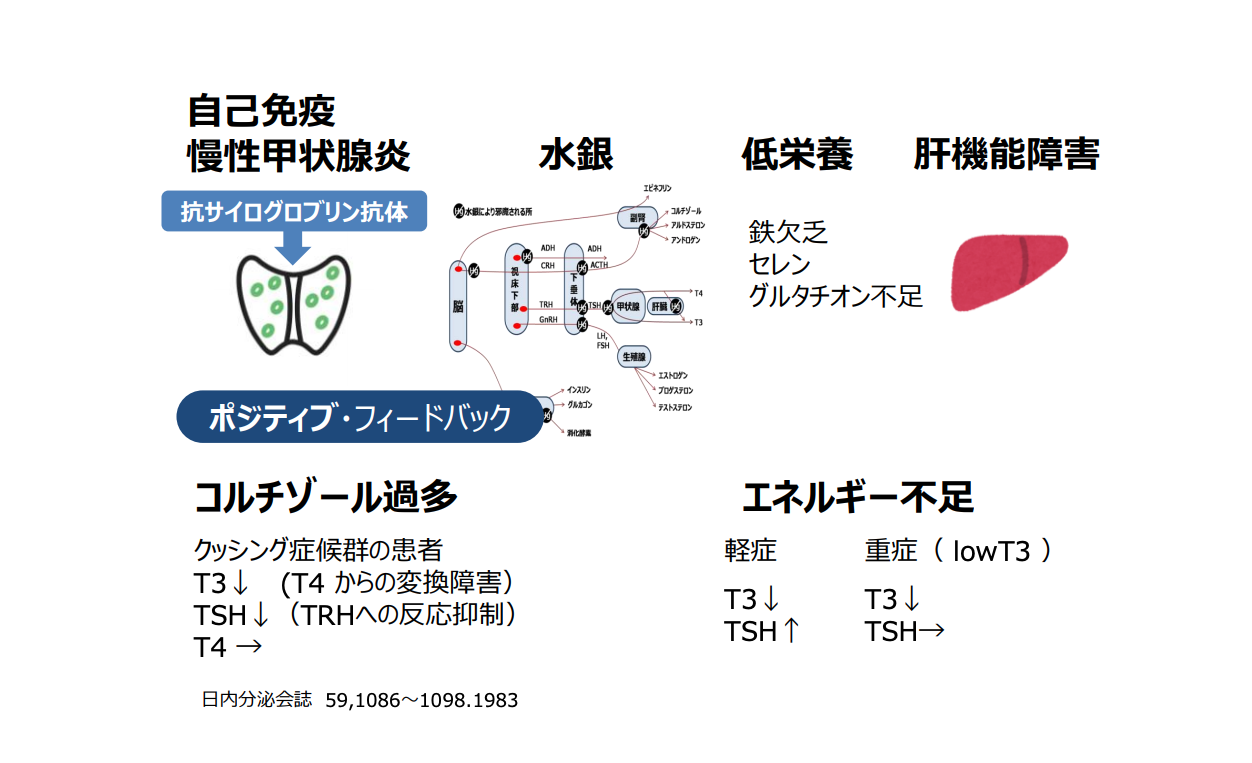

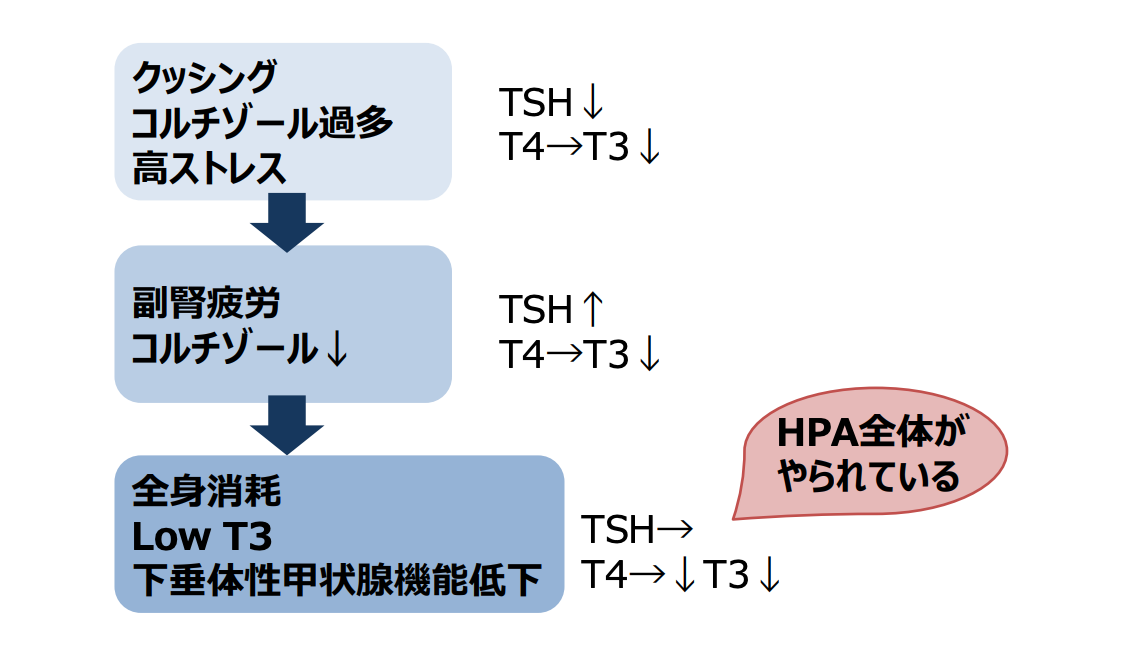

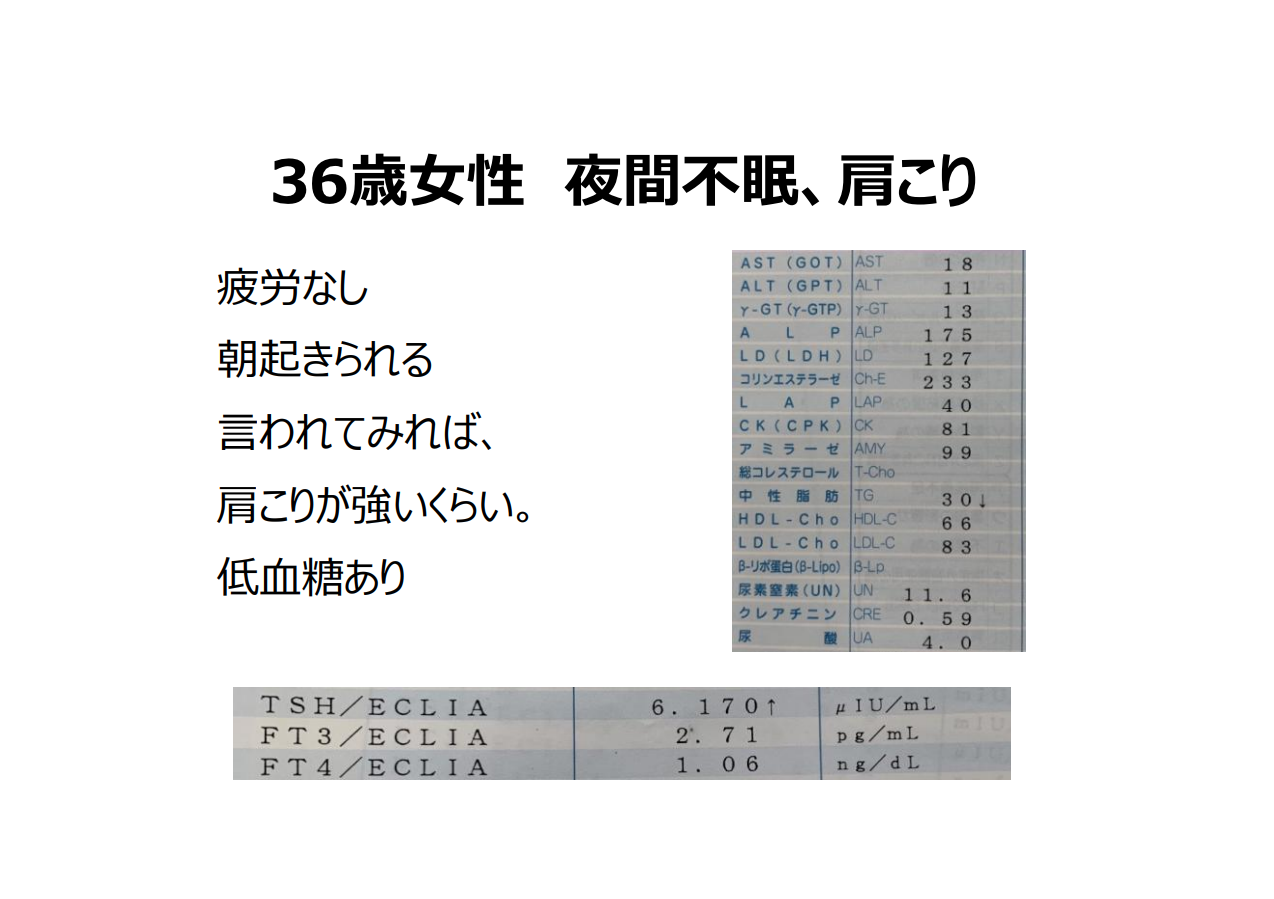

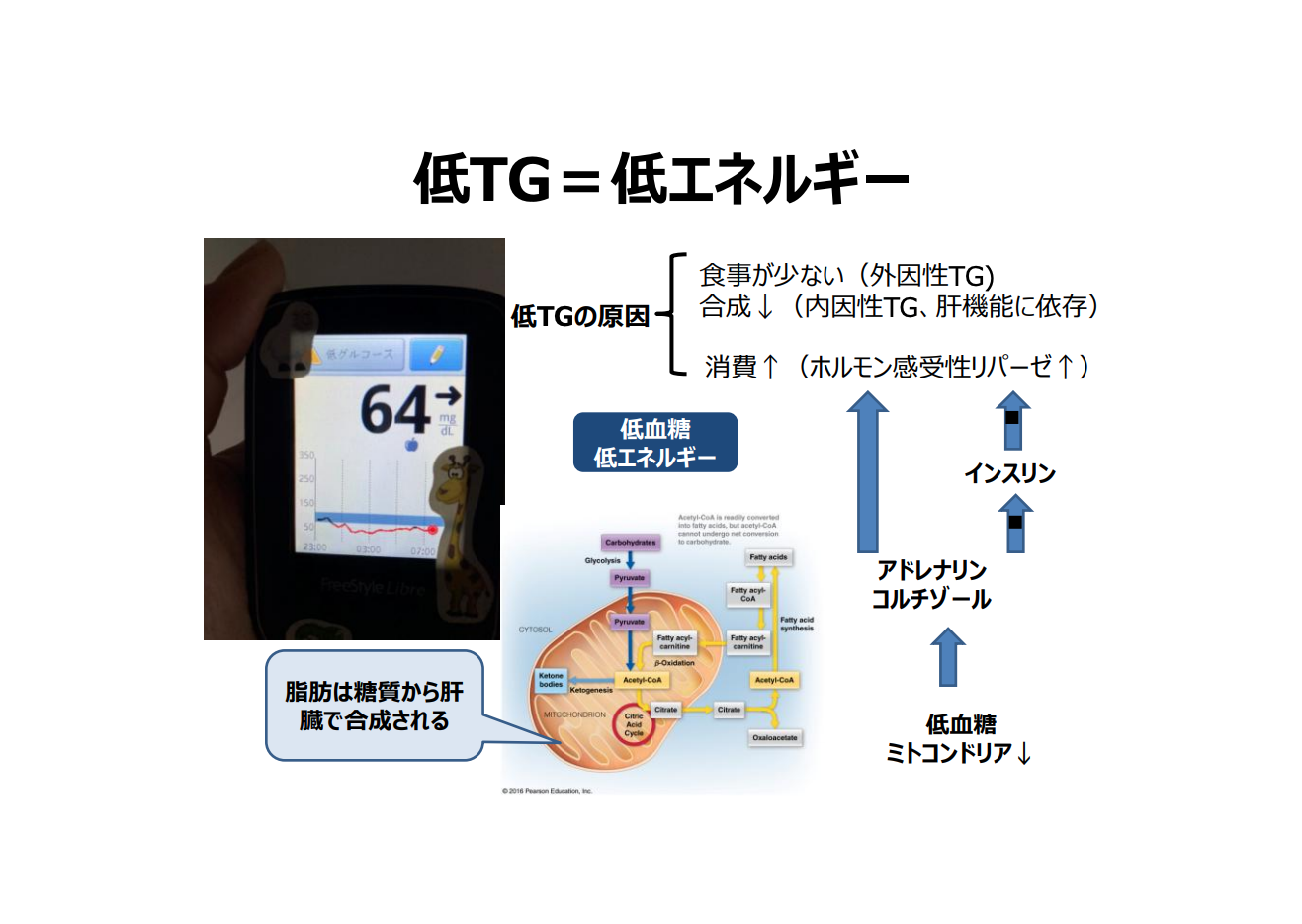

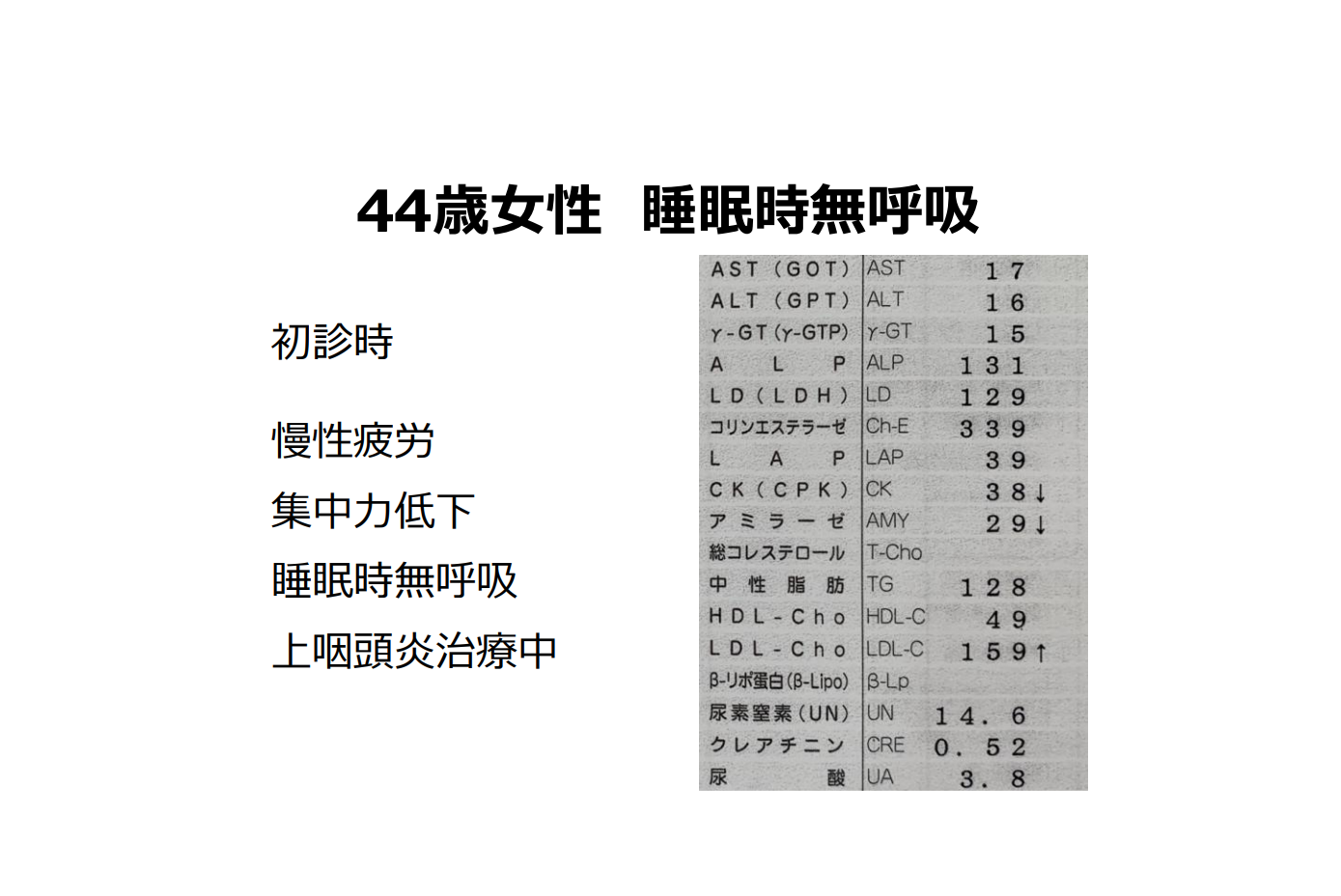

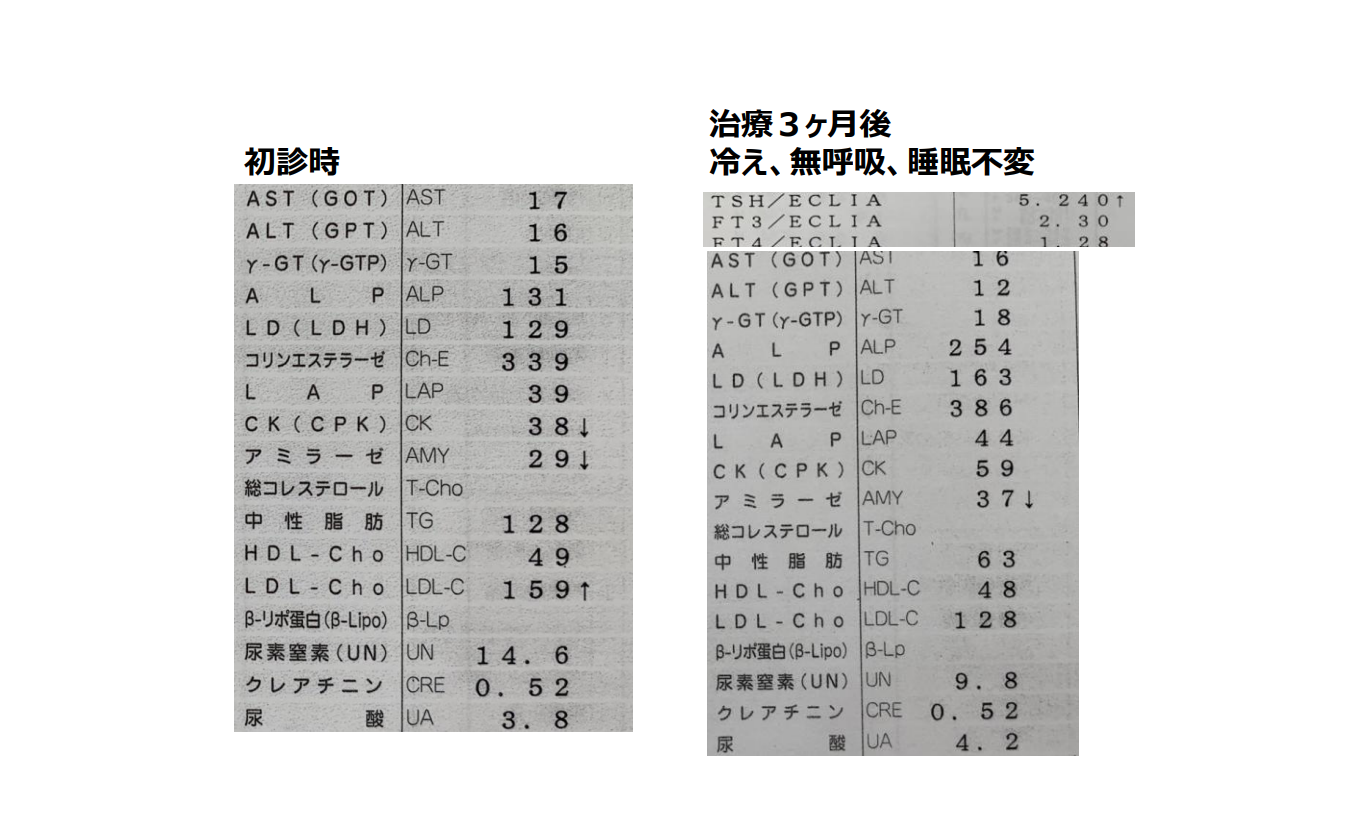

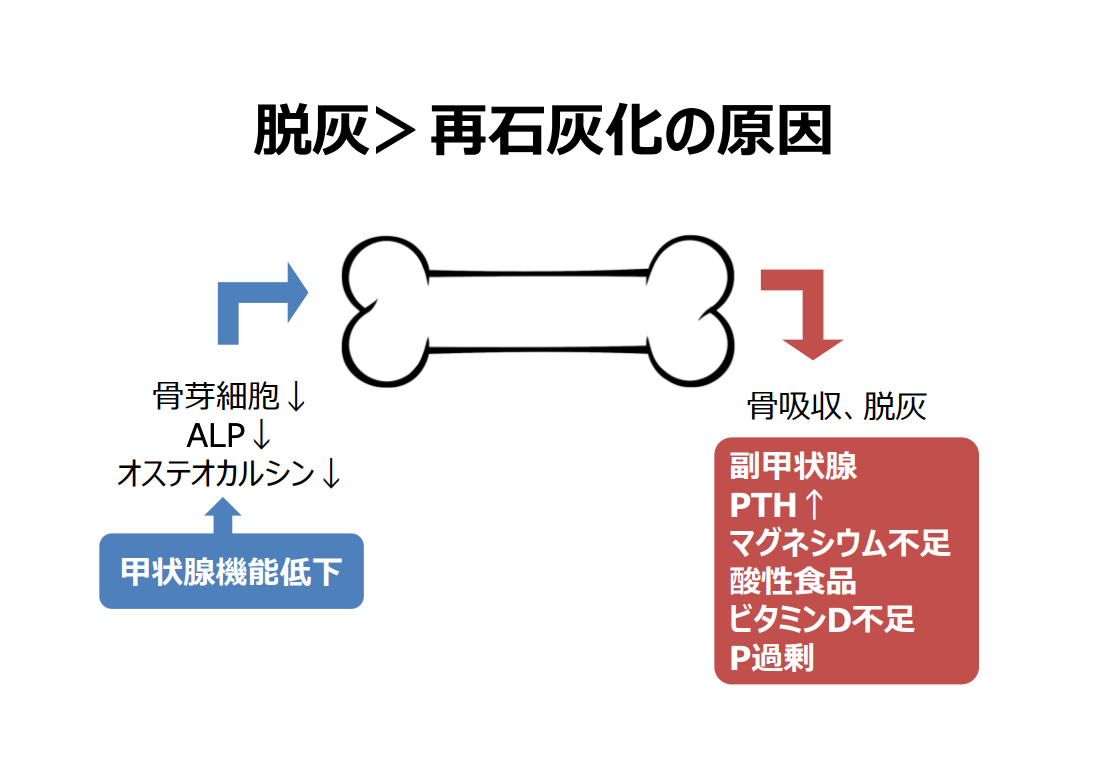

夜間低血糖=低エネルギー状態で、続発性に甲状腺機能が低下しています。低中性脂肪と甲状腺機能低下症の人は、ほぼイコールで結べますが、低エネルギー全体のことだと考えていただけるといいと思います。

夜間低血糖=低エネルギー状態で、続発性に甲状腺機能が低下しています。低中性脂肪と甲状腺機能低下症の人は、ほぼイコールで結べますが、低エネルギー全体のことだと考えていただけるといいと思います。

上記は、シャッターストップという有料の画像ダウンロードサイトからの抜粋で、アメリカ人用の「良い食事と悪い食事」の例です。

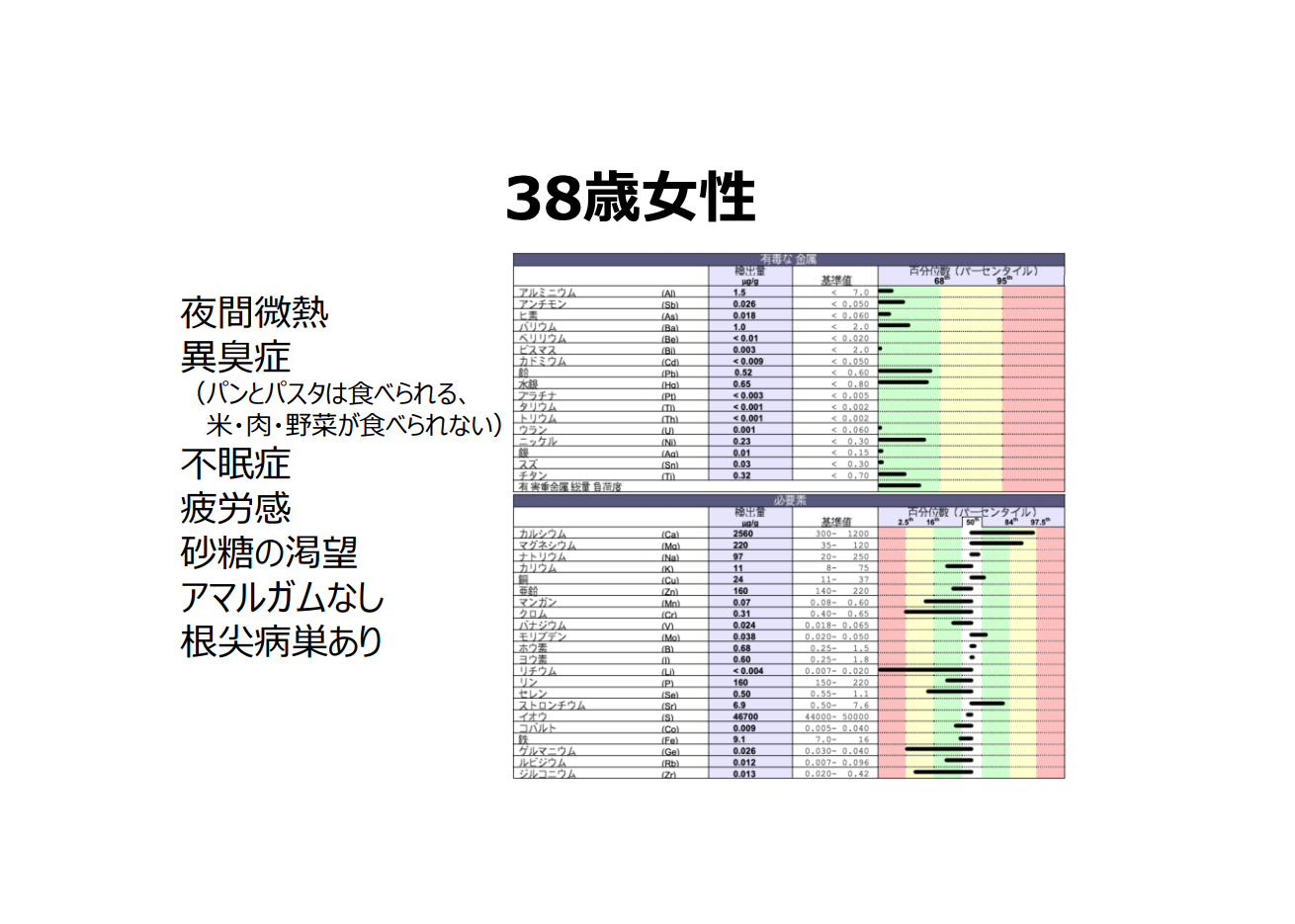

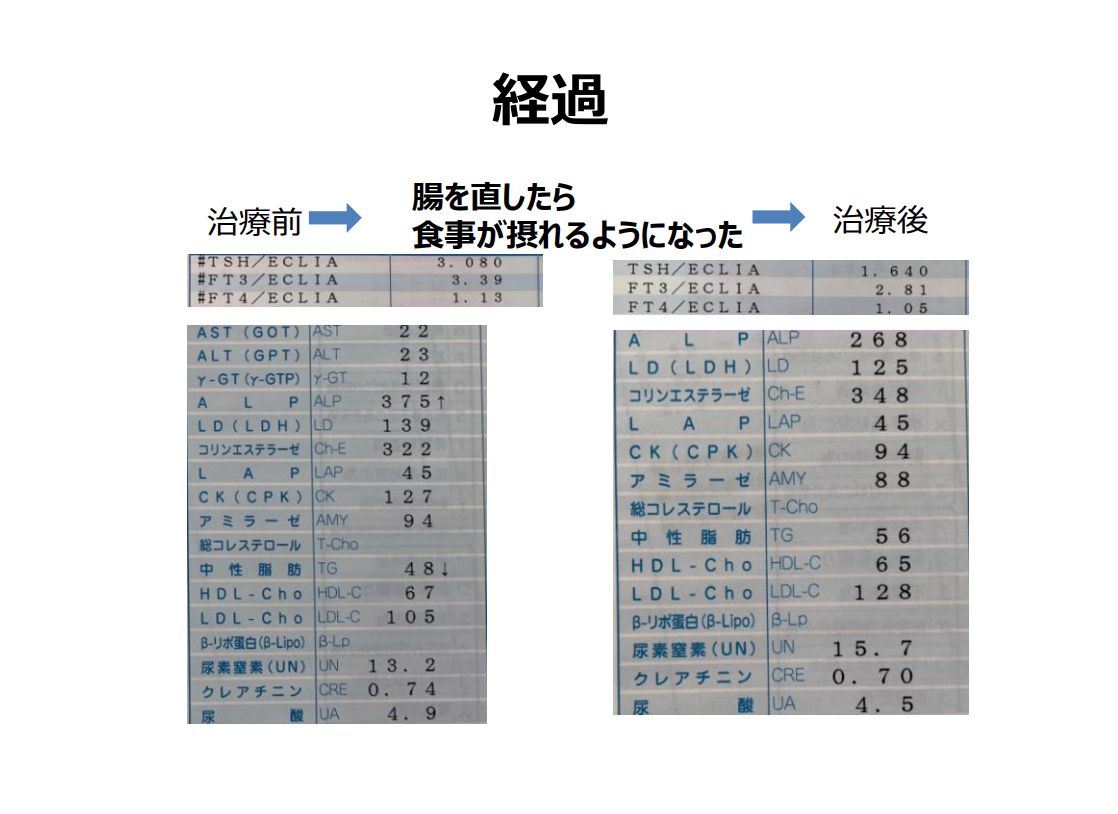

上記は、シャッターストップという有料の画像ダウンロードサイトからの抜粋で、アメリカ人用の「良い食事と悪い食事」の例です。 この方の場合は異臭症が酷かったのですが、リーキーガットを治したら、ご飯と肉野菜が食べれるようになりました。

この方の場合は異臭症が酷かったのですが、リーキーガットを治したら、ご飯と肉野菜が食べれるようになりました。

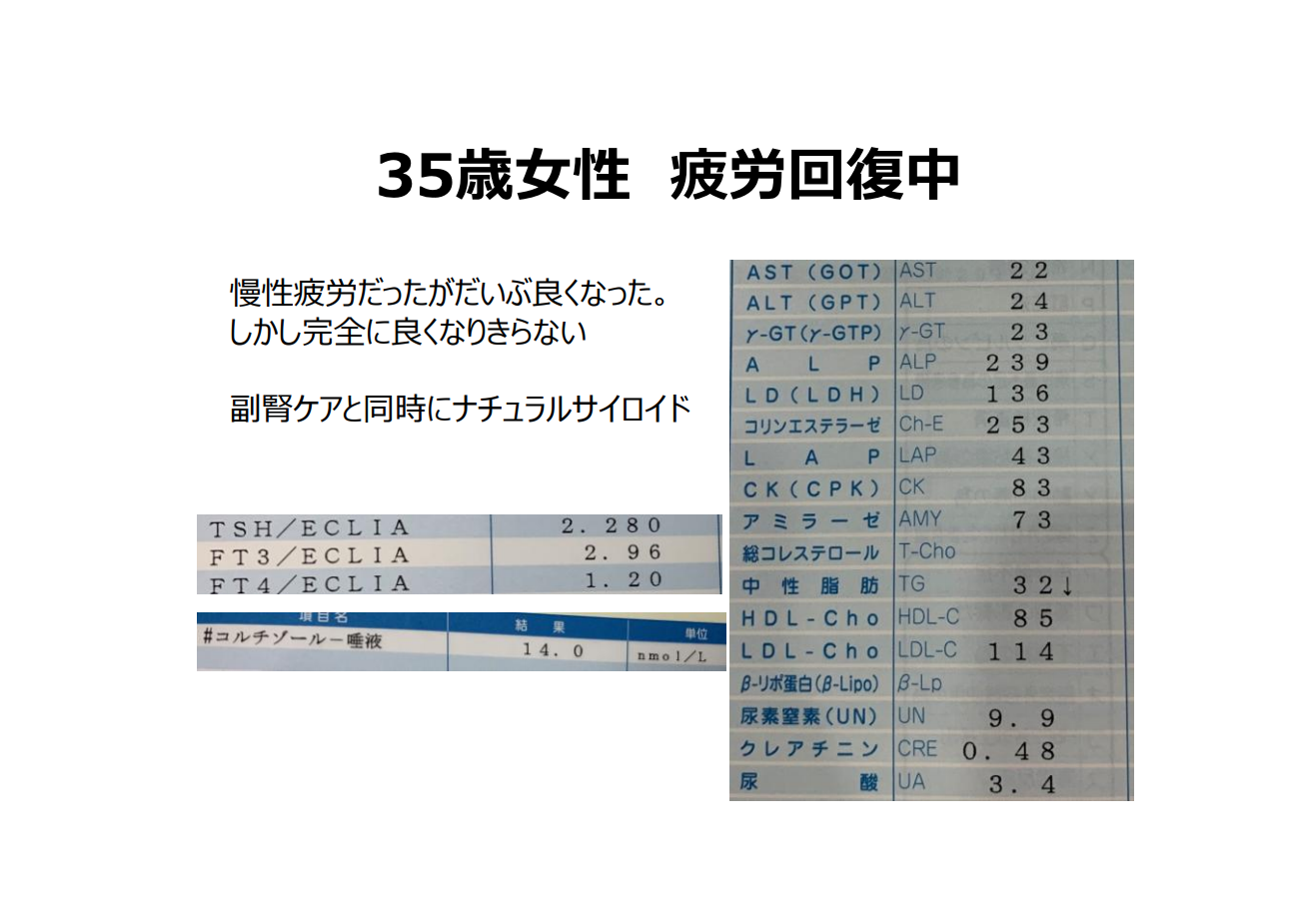

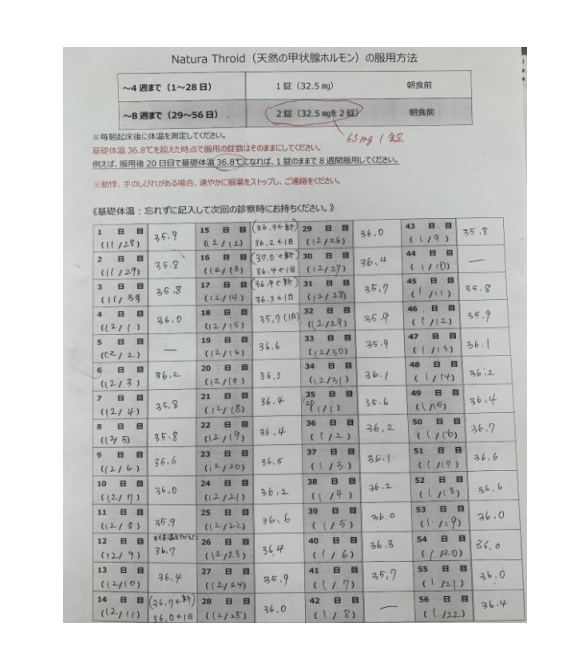

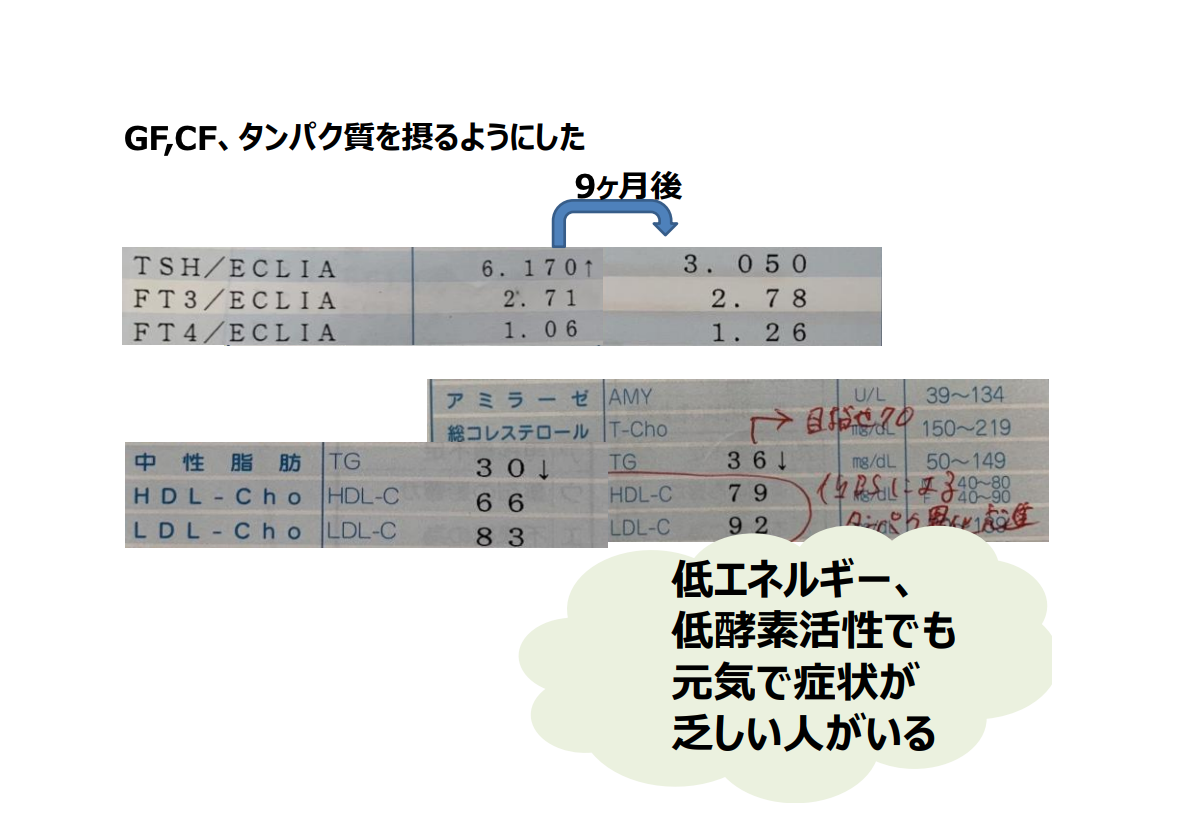

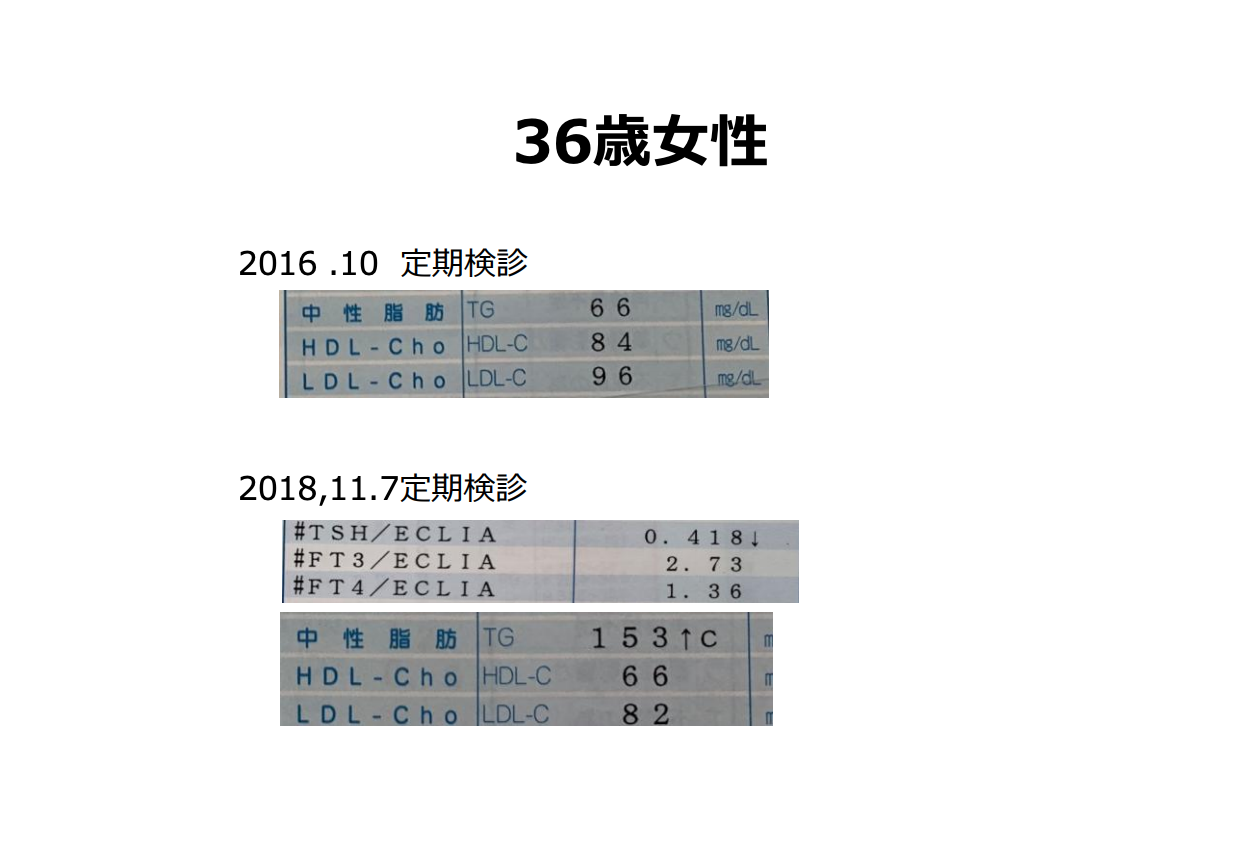

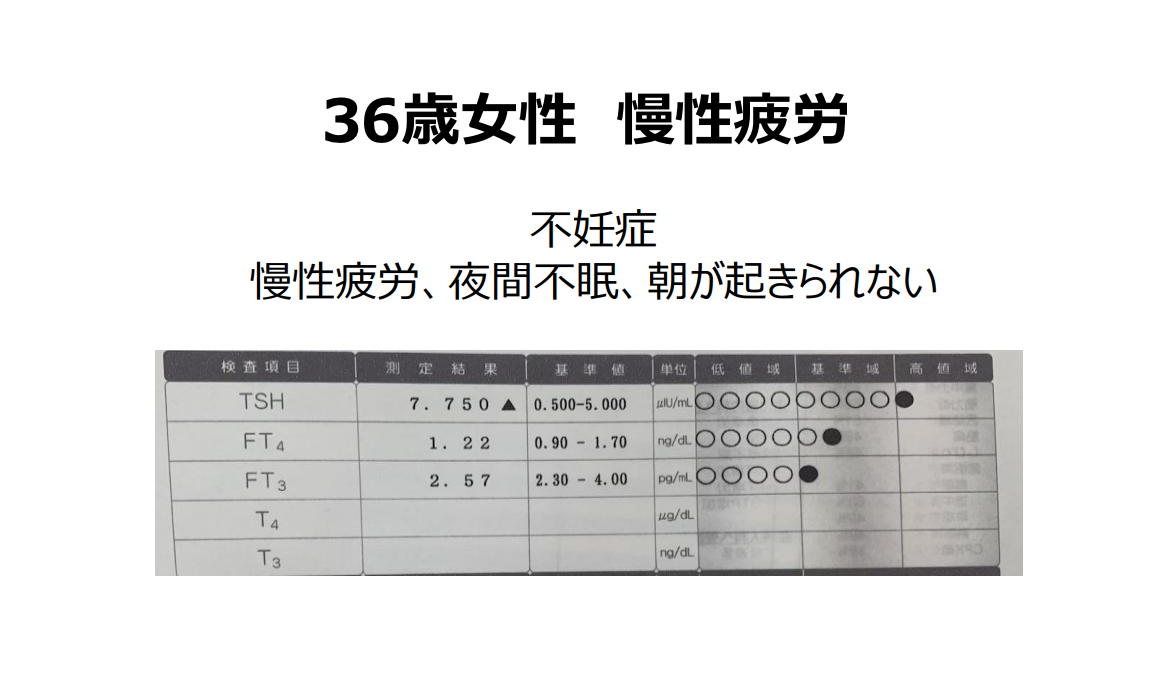

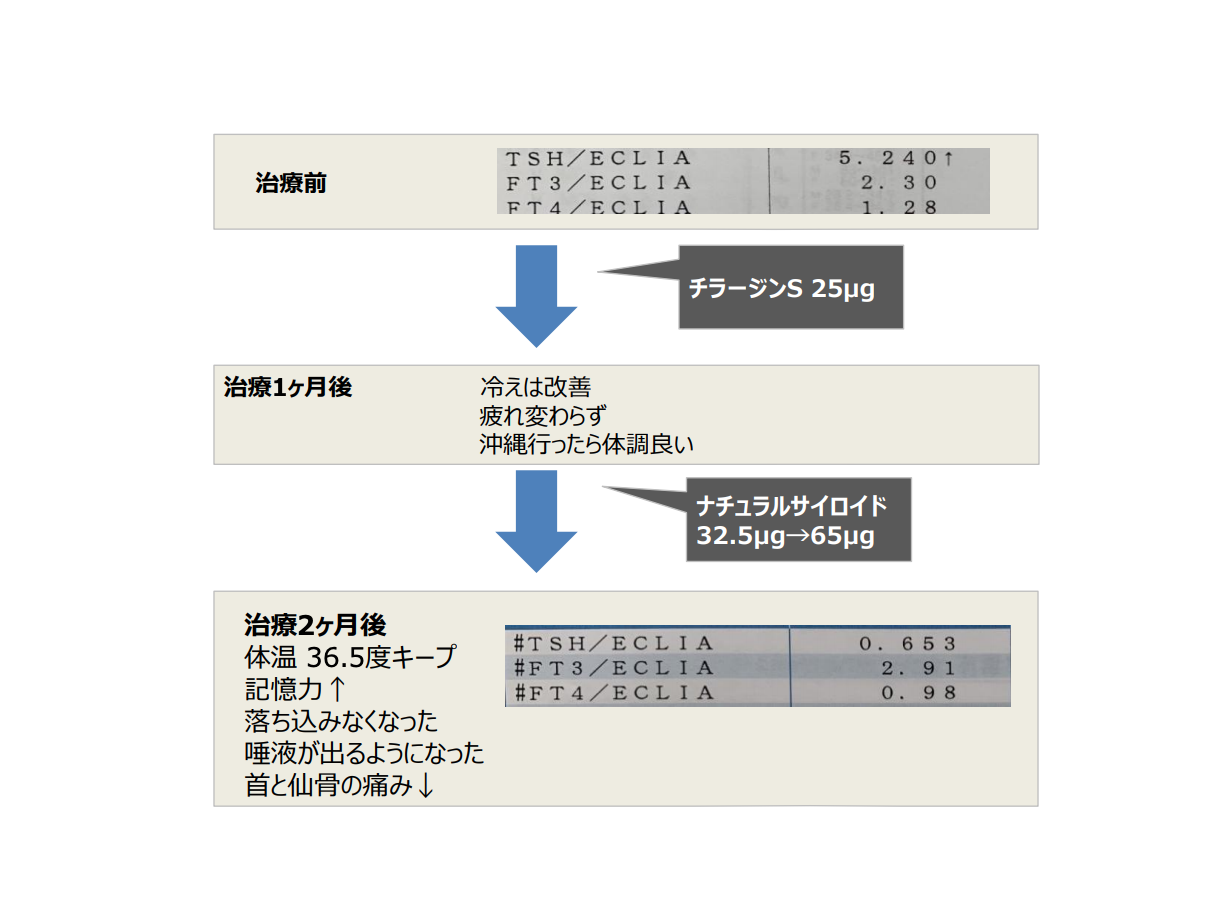

36歳女性、慢性疲労の方です。不妊と夜間不眠があり、TSHが7.7でした。FT3は2.57で一応基準値範囲内には入っていますが、例によってTSHが上がっていますから、エネルギーが低下しているだろと思いました。

36歳女性、慢性疲労の方です。不妊と夜間不眠があり、TSHが7.7でした。FT3は2.57で一応基準値範囲内には入っていますが、例によってTSHが上がっていますから、エネルギーが低下しているだろと思いました。

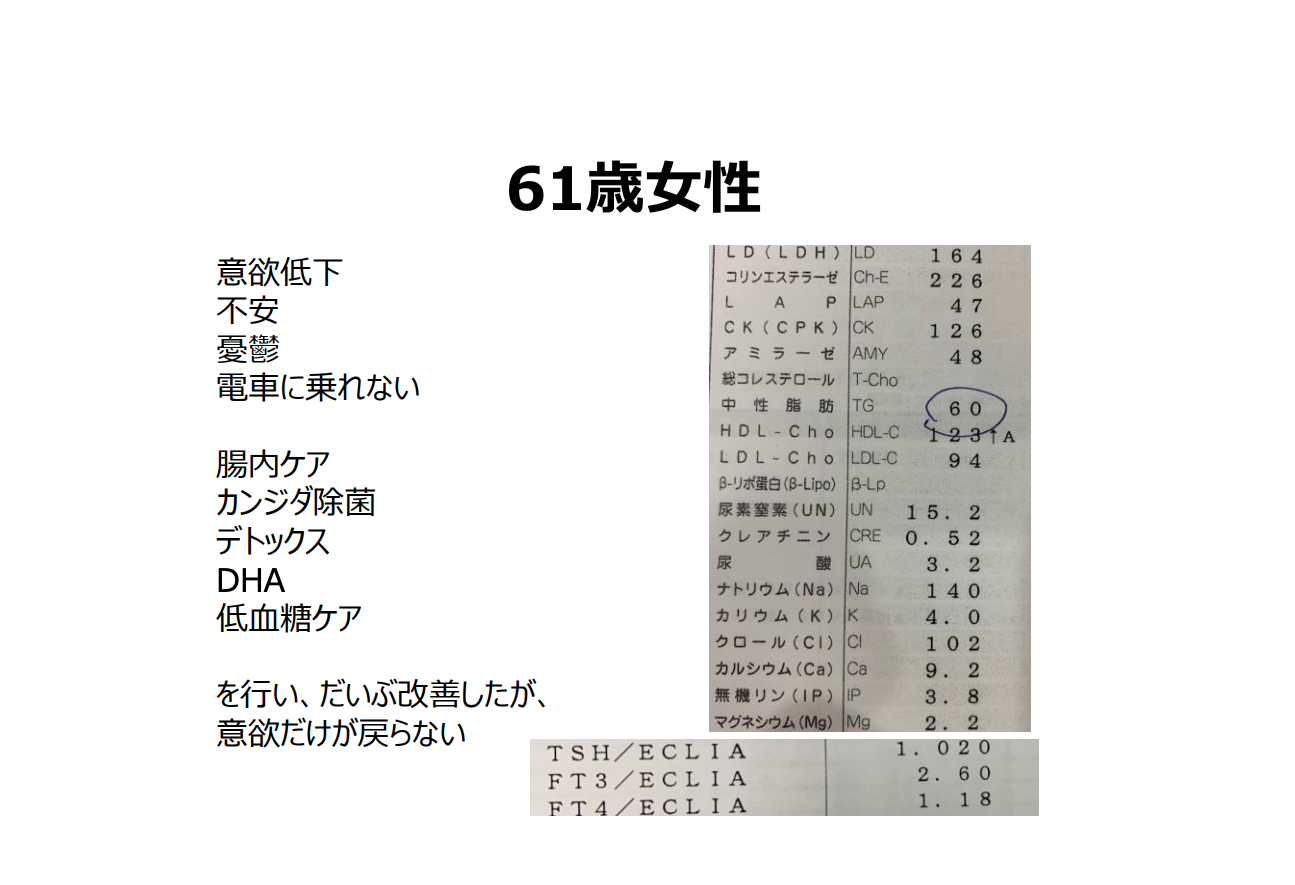

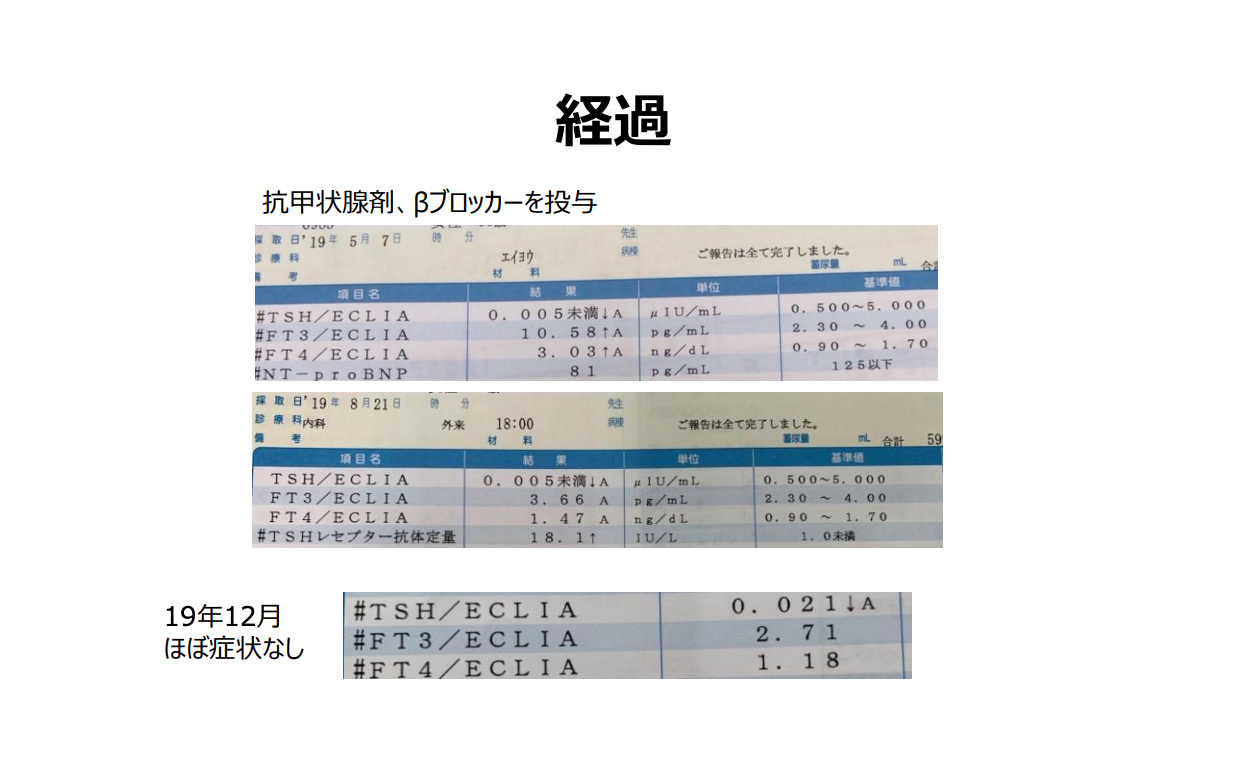

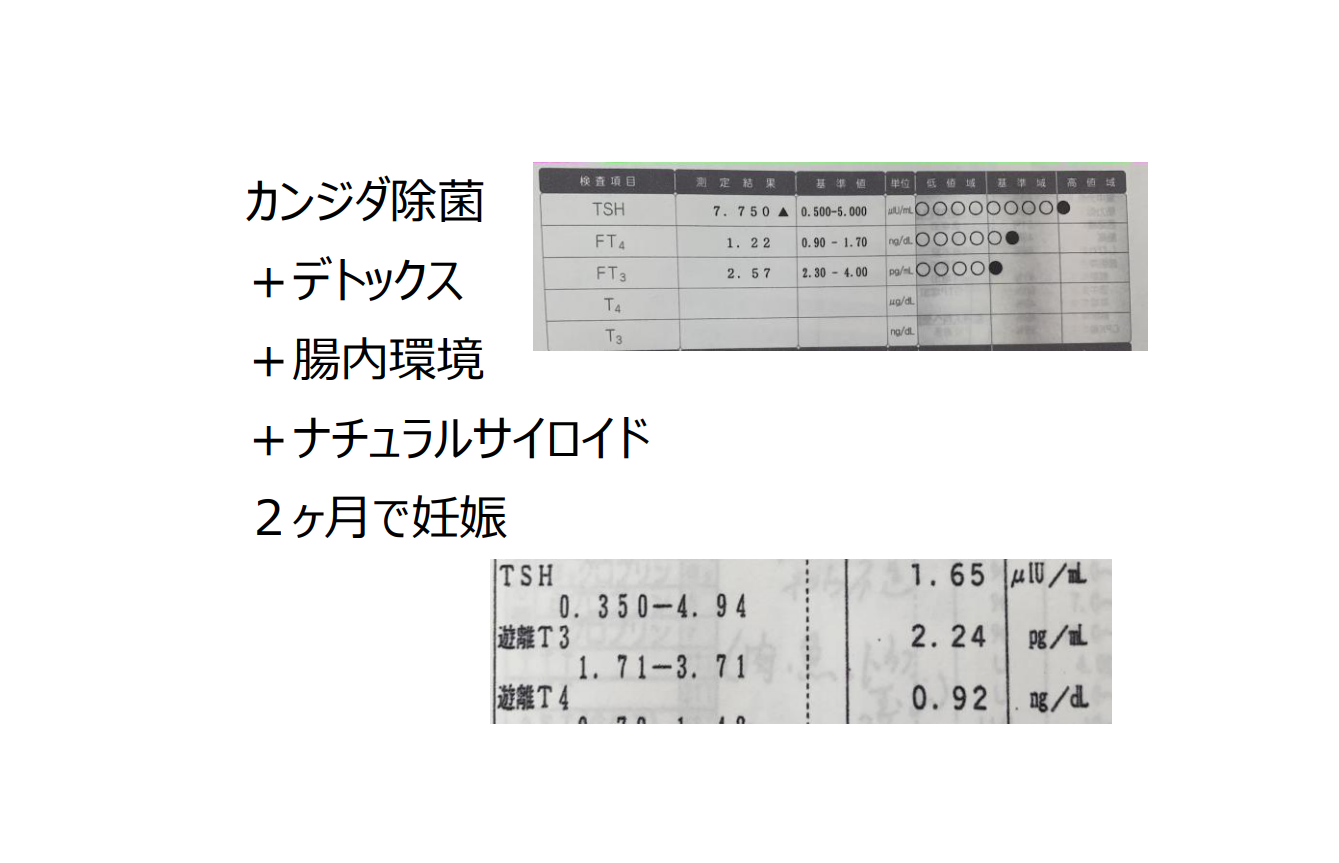

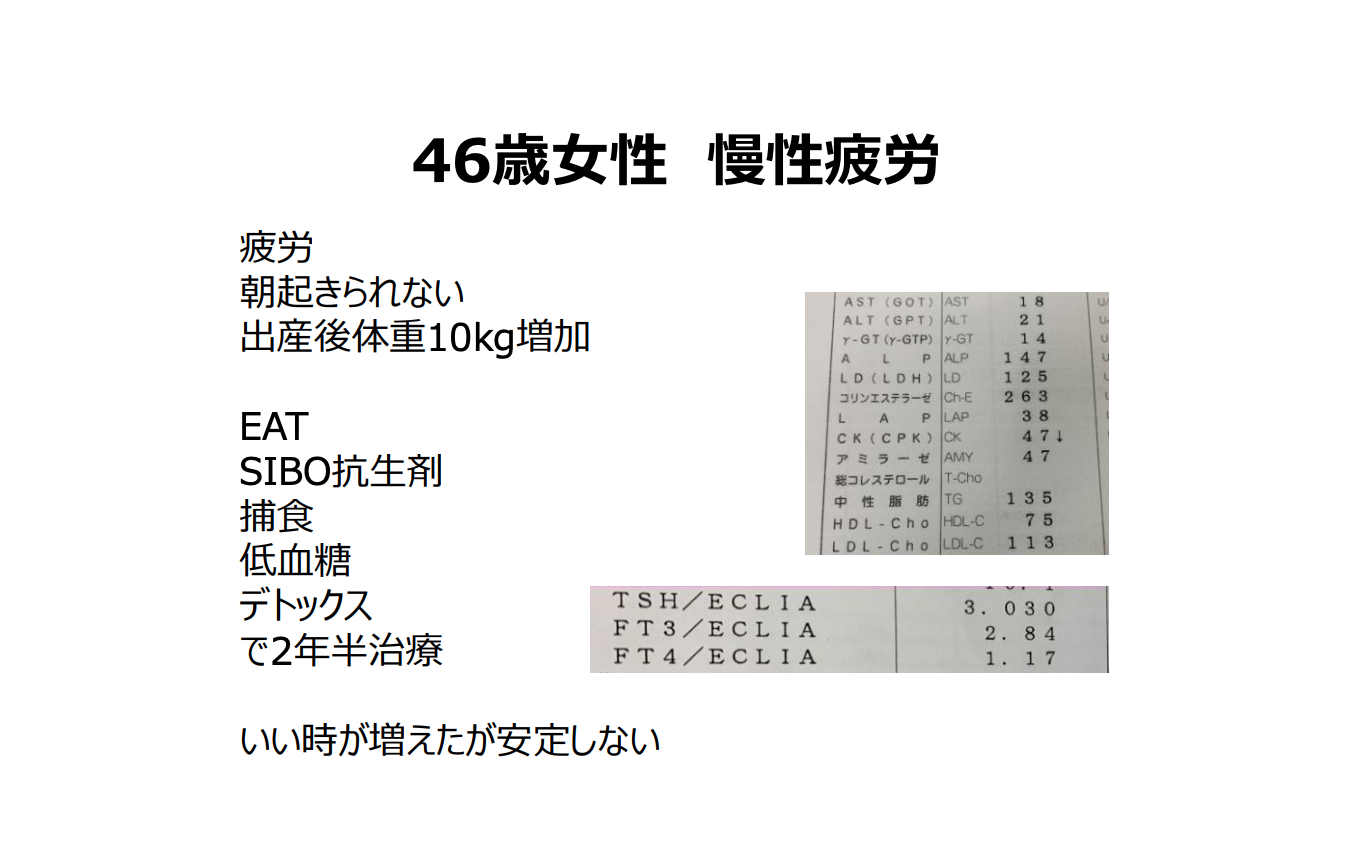

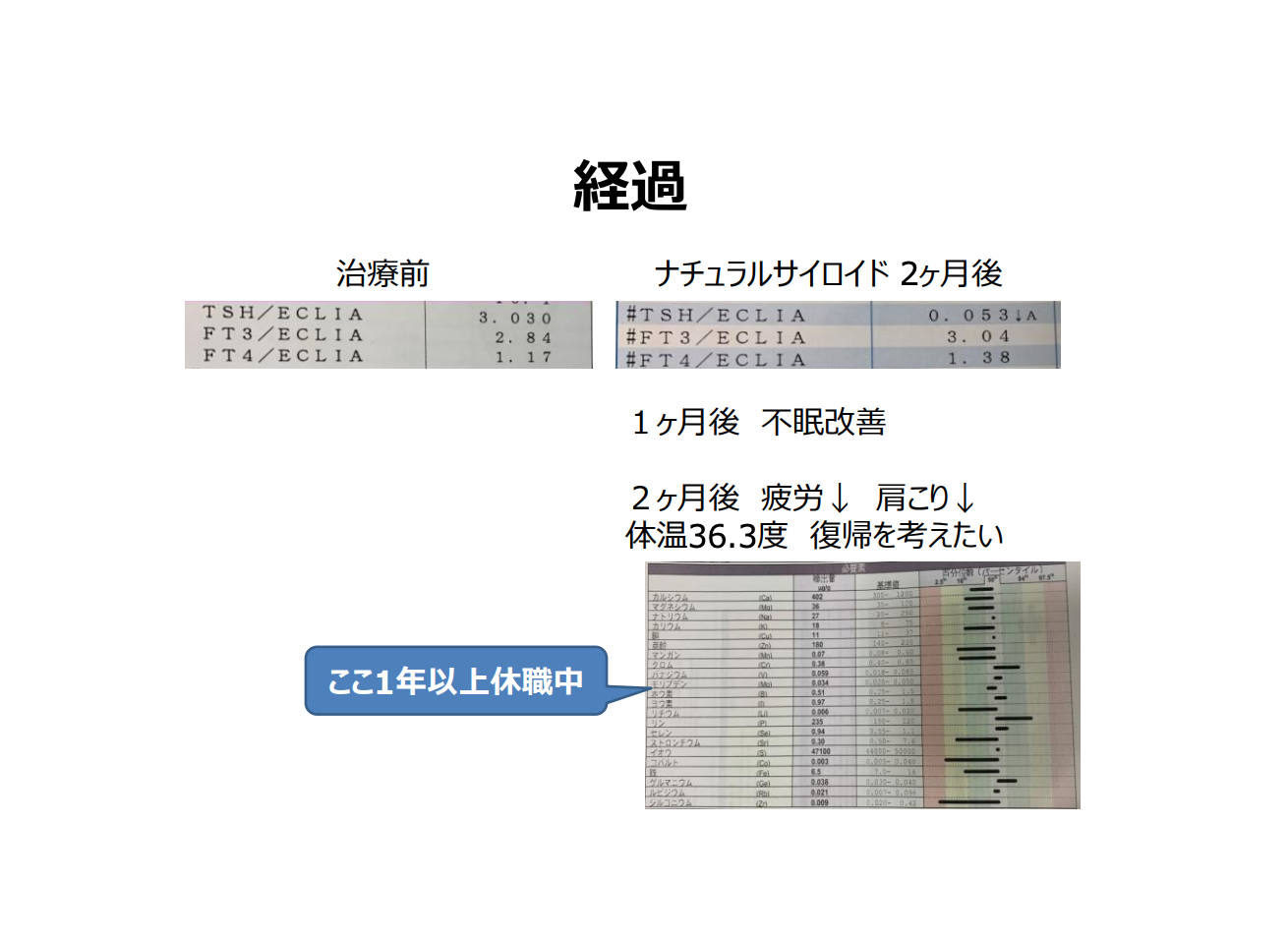

TSHは大変敏感なマーカーで、治療への反応性も高いです。このように全てのケアをされた方が、甲状腺ホルモンの投与を、追加できっかけとして行うのはすごく良いと思います。色々な治療を試しても、今ひとつ突き抜けないという方の治療に使うようにしています。もちろん最初から出すことはしていませんが、時々このようにすごく良くなる人がいます。

TSHは大変敏感なマーカーで、治療への反応性も高いです。このように全てのケアをされた方が、甲状腺ホルモンの投与を、追加できっかけとして行うのはすごく良いと思います。色々な治療を試しても、今ひとつ突き抜けないという方の治療に使うようにしています。もちろん最初から出すことはしていませんが、時々このようにすごく良くなる人がいます。

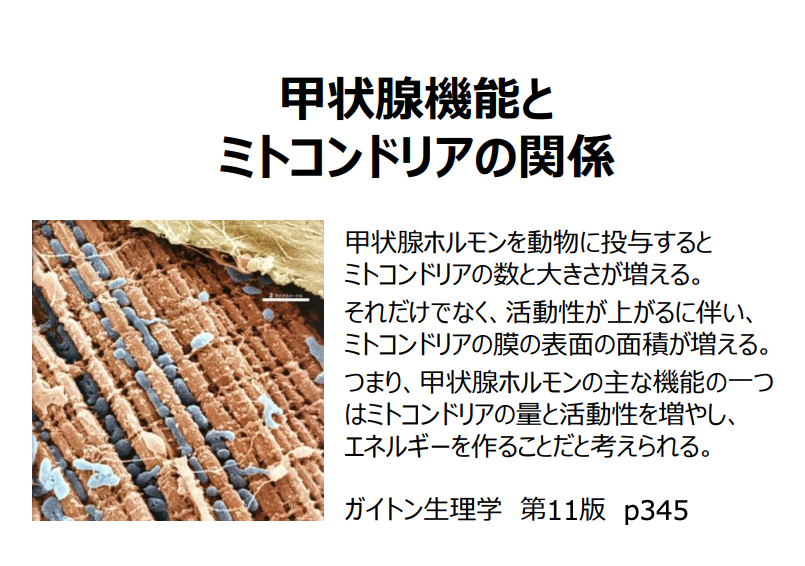

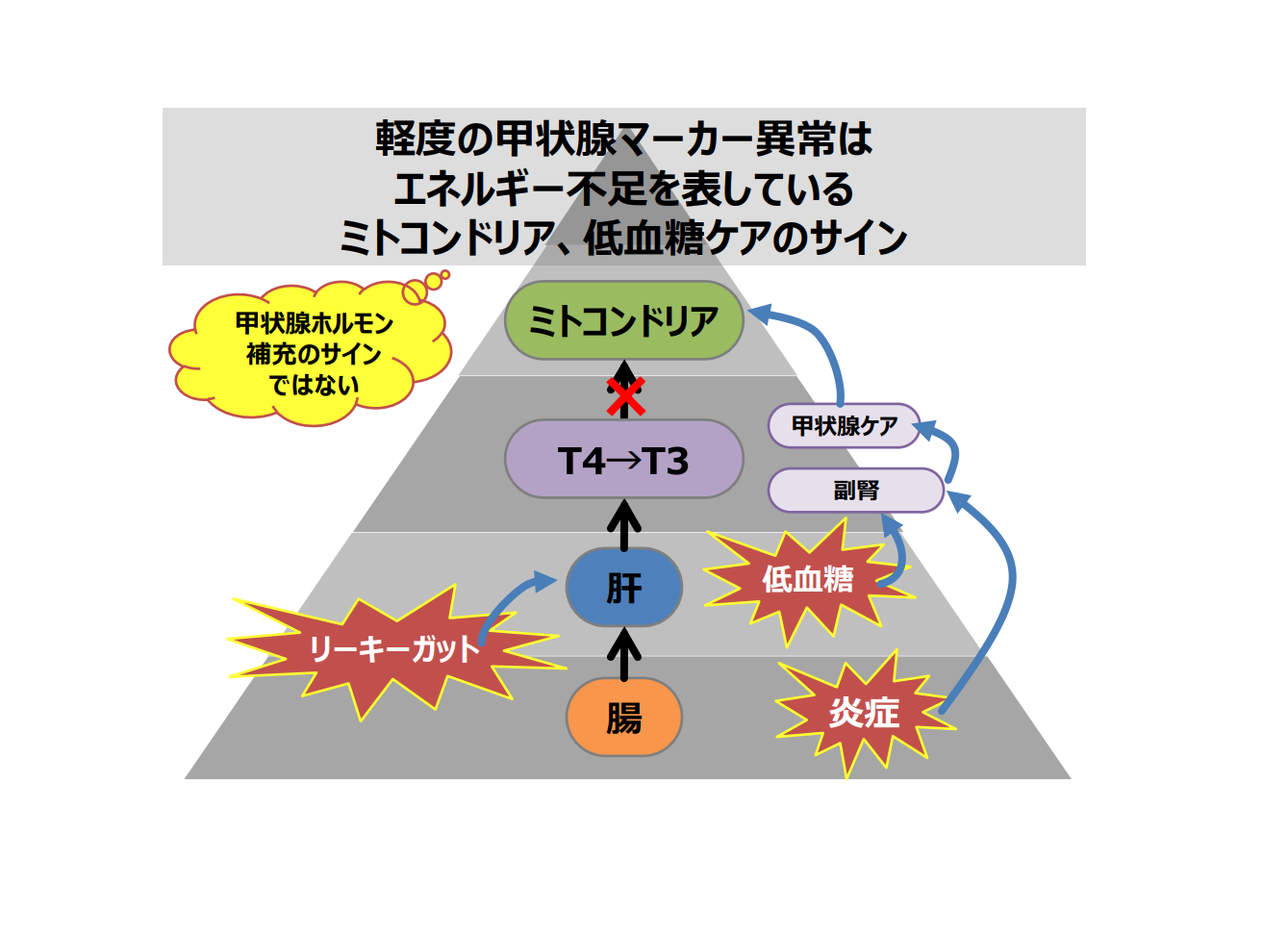

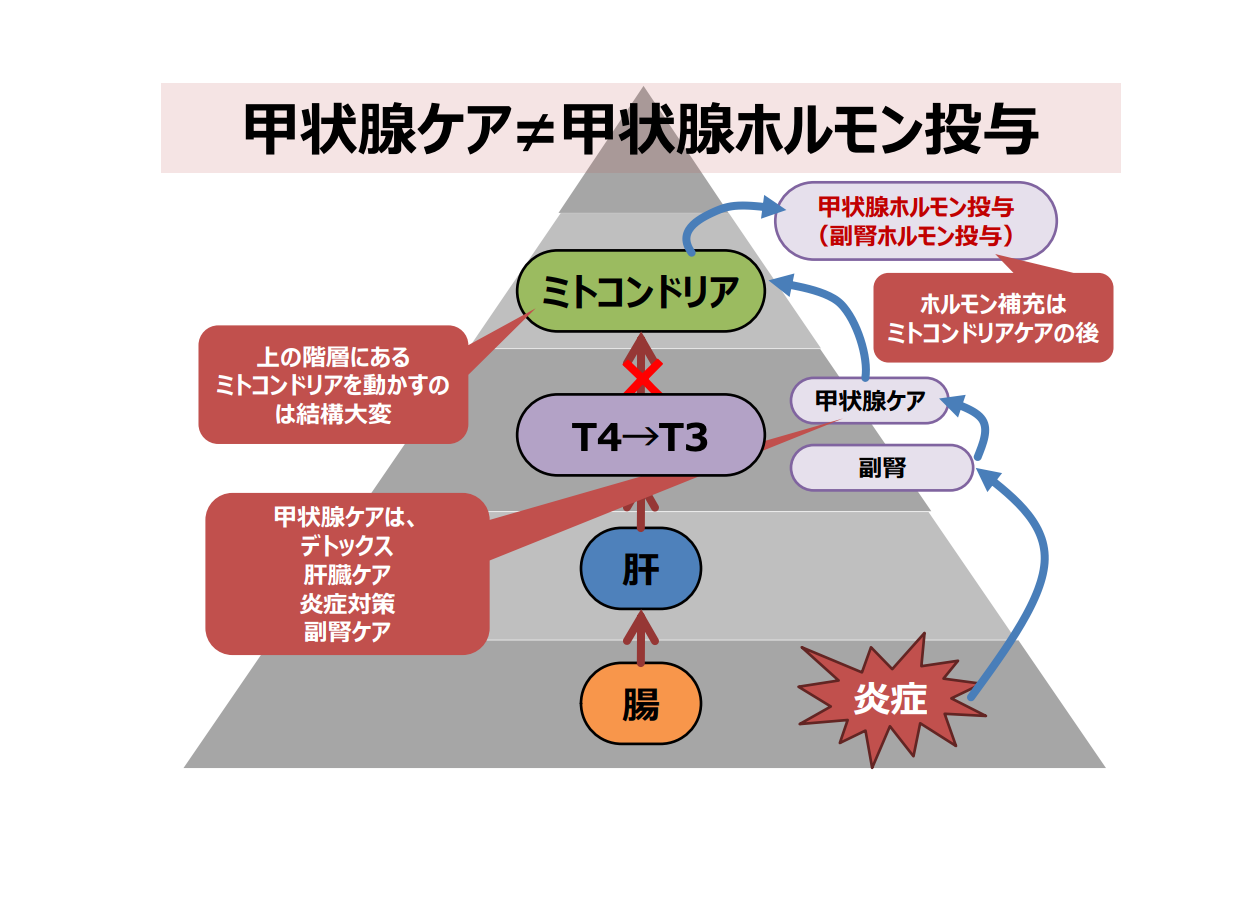

ピラミッドの上階層にあるミトコンドリアを動かすのは結構大変なことなので、下の階層から順番に改善していく必要があるのですが、甲状腺ケアというのは甲状腺ホルモンの投与とイコールではないということにご注意ください。副腎疲労も同様です。ホルモンの補充は、ミトコンドリアケアのあとに行うべきだと思います。

ピラミッドの上階層にあるミトコンドリアを動かすのは結構大変なことなので、下の階層から順番に改善していく必要があるのですが、甲状腺ケアというのは甲状腺ホルモンの投与とイコールではないということにご注意ください。副腎疲労も同様です。ホルモンの補充は、ミトコンドリアケアのあとに行うべきだと思います。