セミナー

アドバンスコースのご紹介

臨床分子栄養医学研究会では様々なご要望に応じて、多種類のアドバンスコースを公開しております。

栄養療法セルフケアコース

栄養療法で自分を知るためのセルフチェックを詰め込んだオンライン・コースです。

栄養療法をマスターするには、まず自分を知ること(自分の根本原因をチェックし、治療方針を組み上げてみる)のが一番早道です。

4つのステップに分けて分かりやすく解説しています。

- ステップ1 自分に問診する(当てはまるものにチェックをつけるだけ)

- ステップ2 検査をして確かめる(血液、毛髪、有機酸検査の結果を見ながらチェックするだけ)

- ステップ3 自分に必要な治療を選ぶ(ステップ1、2の結果から総合判定票を埋めて、次に治療アクションシートにチェックをつけるだけ)

- ステップ4 順番に治療する(治療順番チャートに書き込むだけ)

5分程度の短い動画で構成されていて、「これを知りたい」というピンポイントな知識習得に役立ちます。

まごめじゅん特選オンラインコース

分子栄養学実践講座でも大人気のまごめじゅん先生が過去に行っていたコンテンツをまとめてご覧いただけます。

コンテンツは全16本

栄養療法って何?、一般的な医療とどう違うの?

エネルギー代謝などの回路など、一般の方が普段聞きなれないカタカナやアルファベットが満載の専門用語を並び立てても、伝わりません。

栄養カウンセラーを目指している方や今後、栄養セミナーをしたい方にぴったりな、患者さんや生徒さんにわかりやすくお伝えする際のコツもそれぞれの動画で触れられています。

小池アドバンス

血液検査の深読みと分かりやすい解説でおなじみの小池雅美先生によるアドバンスコースです。

月に1回ZOOMにて講義と症例解析を行っています。

解析する症例は参加者による持ち寄りですので、「小池先生に解析してもらいたい!」という方におすすめです。(WEB版は講義部分のみを配信しますので、症例解析への参加はできません)

講義は子育てから栄養素に至るまで毎回違うテーマを幅広く扱っています。

アドバンスと書いてあるため敷居が高いと思われがちですが初心者さんも大歓迎です。

鹿沼聡美の薬膳のすゝめ

美養薬膳研究家 鹿沼聡美先生の「分子栄養学」と「薬膳」を融合させたオンライン料理教室です。

毎月1回薬膳や東洋医学に関する講義と、薬膳を身近に感じていただき、日々の献立にとり入れやすい「簡単」で「美味しい」薬膳料理をご紹介していきます。

副腎疲労やお疲れの方は日々のお料理もなかなか大変です。

本当に簡単で美味しい料理を紹介しますので、日々の献立にお役立てください。

~こんなことをやってきました(一部抜粋)~

薬膳の基礎理論を腹落ちさせよう!今すぐ使える舌診(実習:簡単すぎるのに褒められる「うま塩肉じゃが」&秒速でできる副菜

「五臓」は「感情」で理解する!カウンセリングで使える東洋医学(実習:グルテンカゼインフリー!アレンジ自在の簡単「スパイスカレー」)

大野真理の難しすぎない分子栄養学オンラインセミナー

- 分子栄養学の基礎を簡単に説明してほしい

- 分子栄養学を他の人にも勧めたいけど難しいと思われる。

- クライアントにうまく説明できない。

など思う方は少なくありません。

この講座では、分子栄養学を初めて学ぶ方にもわかりやすくクライアントに説明するときに参考になるようなコンテンツを公開していきます。

毎月第3木曜日10:00からZOOMにて開催します。(動画公開もしますので見逃した方も安心です)

分子栄養学実践講座受講者の出版した書籍のご紹介

分子栄養学実践講座の受講者の方々が出版された本をご紹介します。

副腎疲労や腸内環境改善などに特化したもの本もあれば、根本原因を見つけ出すもの、食事にフォーカスしたものと様々で、中には専門的内容のものもありますが、「分子栄養学」という共通言語をマスターしている方ならすんなり読めるはずです。

寺田武史先生 アクアメディカルクリニック院長

分子栄養学実践講座第13期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定医

ストレス、不眠、運動不足、炎症といった分子栄養学の根本原因の集大成で、かなり濃い内容です。これがすっきり理解できれば講座受講しなくても良いかも?

御川安仁先生

ナチュラルアートクリニック院長

分子栄養学実践講座第1期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定医

ミトコンドリアを増やし活性化させることで、体も元気になります。ミトコンドリアを活性化させるためのスープは材料もスーパーなどで手に入り、冷凍しておけばお湯を注ぐだけでいつでも食べることができます。

子どもが天才になる食事~2週間で脳が生まれ変わり成績アップ!

菊池 則公氏 きくち針灸院 代表

分子栄養学実践講座第8期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定指導カウンセラー

鍼灸師であり鍼灸院向けの分子栄養学講座も開催されている菊池 則公先生と学習塾経営をされているお兄様との共著です。食べ物の細かい解説が秀逸です。

塚元葉子氏

分子栄養学実践講座第12期〜

臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラー

管理栄養士の教育用?として作られていますが、分子栄養学の基礎事項を押さえる本としても最適です。細胞の構造とか、小胞体ストレスとか、最低限の医学知識(タイトジャンクションの構造とか)などがコンパクトにまとめられています。

倉橋麻央氏

分子栄養学実践講座第10期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定指導カウンセラー

健康や食事、サプリに興味があって分子栄養学のカウンセラーを目指したいけど、いまいち自分に何ができるのかわからない。そんな方が一番読むべき本はこれです。倉橋さんが10年間かかって自分の体調を克服して、その経験を活かしてカウンセラーになった経緯が書かれています。

田村忠司氏

株式会社ヘルシーパス代表取締役

分子栄養学実践講座第12期〜

医療機関向けサプリメントを製造販売している会社社長の著書。数多くあるサプリメントからどんな商品を選ぶべきなのかのヒントになります。

くろせまき氏

分子栄養学実践講座第12期〜

臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラー

妊娠を成立させるためには子宮内膜を正常に保つことが大切です。簡単にできるエクササイズで子宮内膜の厚みを増すエクササイズを写真やイラストで紹介しているのでわかりやすい。また腸内環境改善のための食事法なども解説しています。

田中裕規氏

分子栄養学実践講座第9期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定指導カウンセラー

オートファジーを行うため、デトックスのためにも定期的に行うファスティングは効果的です。20,000人以上のファスティングを指導してきて著者が、ファスティングの方法だけでなく血糖値を安定させる方法も紹介されています。

心療内科医が教える 疲れとストレスからの回復ごはん

姫野友美先生

ひめのともみクリニック院長

分子栄養学実践講座第2期~

低血糖対策、グルテンフリーの入門書として最適です。姫野先生の本はどれもわかりやすいですが、これは特にイントロが漫画になっていて副腎疲労の人でも読み進めやすいです。

御川安仁先生

ナチュラルアートクリニック院長

分子栄養学実践講座第1期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定医

副腎疲労や腸内環境など多くの根本原因とその対処法を平易にまとめてあり読みやすいため、患者さんにもおすすめです。

自己治癒力を高める医療~病気になるプロセスに寄り添う

小西康弘先生

小西統合医療内科 院長

分子栄養学実践講座第2期~

病気の上流を見るという考えは、まさに根本原因検索の考え方です。根本原因を見つけ出すバイオロジカル検査がどういうものかを知りたい方にも最適。

城谷昌彦先生 ルークス芦屋クリニック院長

分子栄養学実践講座第3期

腸疾患を患ったご経験を持ち、腸内フローラ移植を積極的に行っている筆者による腸バイブル。リーキーガットのこと、腸管修復4Rプログラムのこと、バイオロジカル検査の事から、酪酸に免疫細胞が反応して制御性T細胞が作り出されるといった、腸管の免疫臓器としての働きまで詳しく説明されています。

(翻訳)鈴木晴恵先生 鈴木形成外科院長

分子栄養学実践講座第1期

吉冨信長氏

分子栄養学実践講座第3期〜

文章+漫画の構成なのでとにかく読みやすい。その中にも吉冨さんらしくエビデンスが満載の一家に1冊おいて欲しい本です。スーパーで何を選ぶべきか、何を避けるべきかを明確に示しているので初心者にもおすすめです。

奥平智之先生 山口病院副院長

分子栄養学実践講座第16期〜

「テケジョ(鉄欠乏女子)」を世に広めた大ベストセラー本。症例を漫画で分かりやすく紹介、解説しているので年単位で不調があるけど原因が分からないや、鉄欠乏と言われたことがあるけどどうしていいか分からないという方に特に分かりやすい本です。

圓尾和紀氏

分子栄養学実践講座第15期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定カウンセラー

YouTubeのチャンネル登録者14万人を超える大人気管理栄養士まるおさんの著書

「病院に行くほどでもない不調」を抱えていて食事が大切なのは分かるけど、何からはじめればいいの?という方向けに、段階的に食事改善の方法が紹介されています。

いくなり全てを変えるのは難しいかもしれませんがゆる~く始めることならできるのではないでしょうか?

寺田武史先生

アクアメディカルクリニック院長

分子栄養学実践講座第13期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定医

ミトコンドリアを元気に育てる(ミト育)のためにトライアスリートである寺田先生が行っている方法を公開しています。

食事や腸内環境、デトックスについても触れられているため分子栄養学の初心者でまず何から取り組んだらいいのか分からない方に最適な1冊です。

鹿沼聡美 氏

分子栄養学実践講座第13期〜

臨床分子栄養医学研究会 認定カウンセラー

元々医療関係ではない著者が 「まずは、ココを押さえておきたい!」 「最低限、ココがわかれば、自分でも取り組める!」をまとめた1冊

姫野友美 先生

心の不調は、脳の栄養不足が原因かもしれません。食事とメンタルの深い関係をわかりやすく解説し、栄養の力で心と体を整える方法を紹介する一冊。医療と食事の新しい関係を考えるきっかけになります。

神楽 恵子 氏

心の不調を薬だけに頼らず、栄養から整えるための実践書。不安やパニックを引き起こす体のサインに気づき、食事で心を回復させるための具体的なアプローチを紹介しています。

小池 雅美 先生

こいけ診療所 院長

分子栄養学実践講座の講師でもおなじみの小池先生がついに出版されました!

「なんとなくイライラする」「気分が落ち込む」——その原因、実は血糖値かもしれません。気分の波をつくるのは性格ではなく、生理学。食事の摂り方を変えるだけで、メンタルも人生も驚くほど安定します。心と体を整える最強のセルフケアとして、血糖コントロールの重要性を伝える一冊です。

栄養のムダ使いを止めれば不調知らず! 40代が始め時 腸から体を変える本

中村 ひろき 氏

年齢のせいだとあきらめていた不調は、「栄養のムダ使い」が原因かもしれません。腸を整え、体の中で栄養を最大限に活かす方法をわかりやすく解説。40代からの心と体の立て直しに最適な一冊です。今日から始められる食事改善で、疲れ知らずの自分を取り戻しましょう。

「なんだかつらい……」がなくなる かくれ低血糖との付き合い方

岡城 美雪 氏

コロナの2年間で起こったこと、これから間違いなくおこること

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いします。

お正月、ゆったり過ごされていますか?ゆっくりしていると、頭が冴えて次々といろんなことがひらめきます。今日は今後の栄養療法の方向性の話です。

コロナ禍の2年間は、経済の二極化が進んだそうです。富裕層の世帯数は2013年以降一貫して増えているのに、Yahooニュースは、コロナの影響で生活が苦しいという記事ばかり。中間層の人がどんどんいなくなっているんです。

これは、知識社会に適応できない人の収入が増えないために起きている状況です。

知識を持っている人、上手く使える人とそうでない人の差は10年前から結構あったのですが、直接あっての営業とか、店頭でのパフォーマンスとか、プレゼントの手渡しとか、そういう物質社会の良い面を出す機会が激減したため、差が顕著に現れたんです。

その差を分けているのは知識です。どんなビジネスが順調で、どんなビジネスがジリ貧か、完全に分かれています。同じもの作りでも、「はじめに物ありき」で売っている場合はジリ貧、知識に基づいて作られた物を売っている場合は順調。

例えば僕が去年買った青いiMac。

カラーバリエーションが選べるようになったのでノリで買ったのですが、恐ろしく早いです。動画編集も問題なし。マイクロチップが変わるとこんなに変わるのですね。

今までApple社は、パソコンの心臓部であるマイクロチップをインテル社から供給してもらっていたのですが、ついに自社開発に成功しました。設計段階からMacのOSに最適化できたようで、その結果CPU性能は85パーセント、グラフィックス性能は最大2倍です。このインパクトは大きく、Appleの時価総額(会社の規模)は値上がりを続け、世界1位を独走中です。

反対にインテル社の株は今年ピークから25%も落ちました。独占的な供給元から、下請けに成り下がったためです。ユーザービリティ含む様々な知識を集約してチップを設計したAppleに、まず製品ありきでやってきたインテルはなす術がなくなってしまいました。

サプリメントの業界も同じです。

10年前まではサプリメント会社が実権を握っていました。

その時はインテルと同じく「まず商品ありき」だったから。

アメリカで話題になった栄養素とか、日本で解禁になった成分とか、そういうのを決めてキャンペーンを張り、それに消費者が追従する。

それが当たり前でした。

でも今は違います。特に海外では臨床現場での経験をフィードバックした、明らかに治療を意識したサプリメントが数多く出るようになりました。

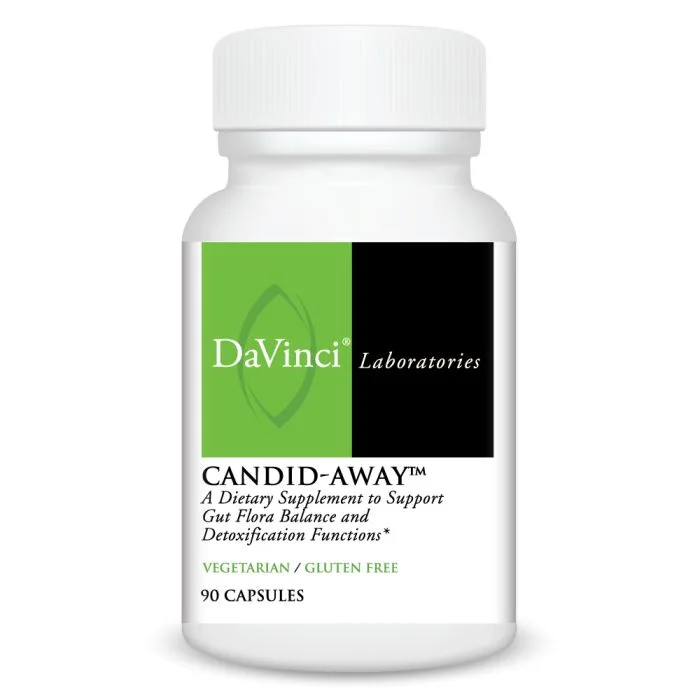

例えば、DaVinci LaboratoriesのCandida away

- マグネシウム(カンジダのアセトアルデヒドを分解する酵素の補酵素)

- セルラーゼ(カンジダのバイオフィルムを破壊する酵素)

- カプリル酸、グレープフルーツシード(抗真菌作用)

- ベタインHcl(胃のpHを下げて抗菌作用を持つ)

- ベルベリン(腸管の炎症抑制)

と、まさにプロがカンジダ除菌に使うプロトコールをこの1本で再現しています。

このような医療者や患者のニーズを組んで、臨床経験からのフィードバックを盛り込んだ知識集約型のサプリが今の主流になりつつあります。

まず製品ありきで、なんとなく販売したサプリメントは全く売れず、抗酸化、デトックス、ファスティングなど明らかな目的を持つ知識集約型のサプリメントはバカ売れ。

以上の例からもわかるように、この二極化は知識の差です。この2年で知的所有者に向けて、そうでない人から急速にお金の移動が起きました。

おそらく、今年からその流れはますます強くなっていくでしょう。

では、今後はどうなるのか?

僕の予測は「製品と知識が分離する」です。

今年以降、栄養療法業界に関してはますます効率化が進むでしょう。

今後もオンライン診療は伸びるでしょう。リモートでの診療やカウンセリングがますます増えるでしょう。

現在個別で診療所が行なっている検査は検査センターに集約されるか、郵送でできるキット化がすすむでしょう。

サプリメントはクリニックで在庫を持つことがなくなり、処方内容を伝達したサプリ倉庫からの直送が主流になります。

その結果どうなるか?

医師やカウンセラーは、検査やサプリを売る商売から、自分の診察やカウンセリングなどの知識にチャージするようになります。

(サプリメントで利益を得るのではなく、サプリメントの処方せんの料金をもらう、検査を売るのではなく、検査結果の説明にチャージするようになります。)

医師はサプリメントや検査といった物質的なものを扱う必要がなくなり、その概念だけを頭に入れておけば診療できるようになります。頭脳とラップトップがひとつあればどこでも仕事ができるようになるでしょう。

なんていい時代なんでしょうか!

但し、問診から患者さんの具合悪さの原因を探り、検査を選び、出てきた検査結果を元に、治療方針や推定治療期間を説明できるような知識を持っていればですが。

もちろん、食事や心理的なバックアップなど、知識を提供するのが仕事のカウンセラーには、非常にいい時代になるでしょう。

さらに言えば、あと数年以内に実現するであろうVR(仮想空間)はこの流れを加速させるはずです。

Appleの開発が今のペースで続けば、今年後半にmacの画像処理速度は現在の20倍を超えるそうです。仮想空間に診療所やカウンセリングスペースが出現するのにそう時間はかからないでしょう。

同時通訳機能は標準装備になり、誰でも世界の栄養療法医やナチュロパス、カウンセラーと話をすることができるようになるかもしれませんね。

というわけでまとめると、自分の知識で勝負できる人はこれから最高の時代を迎えます。今後、価値感がますます知識偏重になっていくからです。

(仮想空間なんて夢でしょうと思っている方、去年フェイスブックの会社名が仮想空間を表すメタに変わったのご存知ですか? 家にいながらディズニーランド体験ができるのはもうすぐです)

p.s. 分子栄養学実践講座を受講された方、研究会の方へ。

ご安心ください。元々うちの方向性は、かなり知識偏重だから。すでに去年にもその兆しは見えていたと思いますが、世界は間違いなく我々の方に向かって流れています。今後も一緒に知識をブラッシュアップしていきましょう。

p.p.s. 分子栄養学実践講座に入ろうかどうか今まで様子見てた方へ。

この講座は栄養療法のプロフェッショナル養成講座です。サプリメントを作ったり、特定のサプリメントの公認をしたりしていませんので、「初めに製品ありき」の考え方に染まらず、知識集約型の考え方を身につけていただけます。

知識集約型を行なっているところはまだ少ないです。栄養外来を行うにも、カウンセリングで独立するにしても、あと2、3年は競争優位性が保てるので今のうちに実績を作り、業界でポジションをとることをお勧めします。

講座期間は半年間ですが、実際に栄養療法のフレームワークを自在に使えるようになるのに平均で1年半〜2年ほどかかる方が多いです。

お考えの方は、どうかお早めのご決断を。

https://www.bunshieiyou.com/

実践講座で習った事をカウンセラーはどのように活用したら良いのでしょうか?

7月末は、多くの方から講座のご質問をいただく時期ですが、その中でも一番多いご質問についてお答えします。

その質問とは、これです。

「カウンセラーは、医師のようにデータを読んで診断したり、治療サプリを処方したりできないとの事ですが、じゃあ何ができるのでしょうか?」

答え

カウンセラーの仕事は、クライアントに解決策を直接提示する事ではありません。

クライアントが自らに向き合い、自分なりの理解に自発的にたどり着き、その結果、自分の問題に対応できるように導いてあげる事です。

で、この導くというのはとても重要な事なんです。なぜなら、栄養療法の成否は、患者さんのモチベーションで決まるからです。

栄養療法、どっちの方が結果が出やすいと思いますか?

A 患者さんを診断して、摂るべきサプリや食事方法を指導する

B 患者さんに自己診断の方法を教えて、自分で摂るサプリや食事を自分で決めてもらう

自分の頭で理解し、腑に落ちた治療法へのモチベーションは、単純にこれ飲んでと言われた場合と比べものになりません。

頭ごなしに「明日からグルテン、カゼイン、カフェイン、アルコール、精製糖質を完全に抜いてください。」と言われてもできる人はほとんどいないでしょう。

その一方で、「グルテンがゾヌリン蛋白を分泌させ、ゾヌリンが腸のタイトジャンクションを開いてしまうため、大量の異物が腸を通り抜けて体内に炎症を引き起こす事」、「自分の症状がそれから起きている可能性がある事」を理解できれば、グルテンを一定期間止めるのはそれほど大変な事ではないでしょう。

はっきり言って、診断治療よりカウンセリングの方が難しいです。

「あなたはB6とCとマグネシウムが足りないので、サプリで補給してください。」というのは簡単。

「足りない栄養と、症状を自覚させ、自らが対処できるように導いてあげる」ていうのは大変。

自分の検査結果を深く理解し、自分の体の声に耳を傾け、様々な食事やサプリを試行錯誤しながら試してみる。

そのようにして分子栄養学を深く理解しないと、カウンセリングはできません。

だからこそ、その場で簡単にできる診断法のような薄っぺらいことは教えていません。

基礎講座で三大栄養素の代謝からきっちり学んで、考え方のフレームワークを作っていただくように、骨太な講義になっているし、ズーム検討会で、他の方の自己分析結果を聞く事で、自らの気づきを促す訓練をしていただいているのです。

自ら「気づき」を得る事が、自分のクライアントにどのように気づきを起こさせるかの重要なヒントになります。

これは栄養療法を行う医師にとっても重要な事で、治療の成果は患者さんの食事や生活習慣のコンプライアンスをいかにあげるかにかかっていますが、それはどのように気づきを与えるかと同じ事を意味しています。