アルツハイマー病の本当の原因をご存知ですか?身近な病気である一方、未だ完璧な治療法が見つからないため、得体の知れない不安感をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

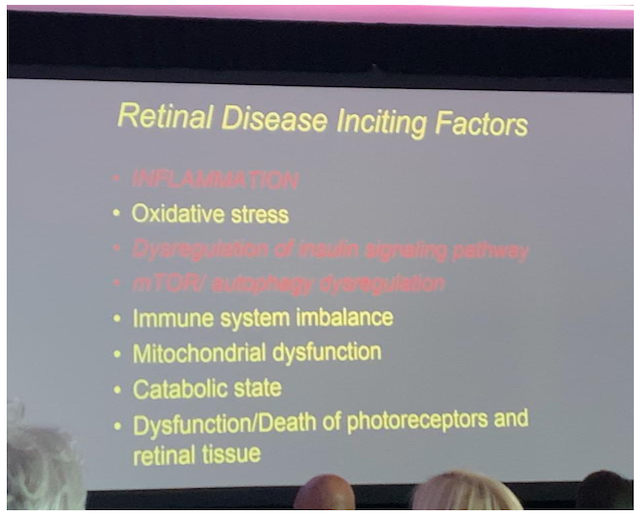

アルツハイマー型認知症は、認知症の中でも最も多く、脳の一部が萎縮していく過程で起こります。アミロイドβの蓄積が原因とされてきましたが、それはあくまでも結果であり、真の原因は、「炎症」「栄養の欠乏」「毒物」これら3つにあることがわかってきました。

1. アルツハイマー病の本当の原因

1-1. アルツハイマー型認知症とは?

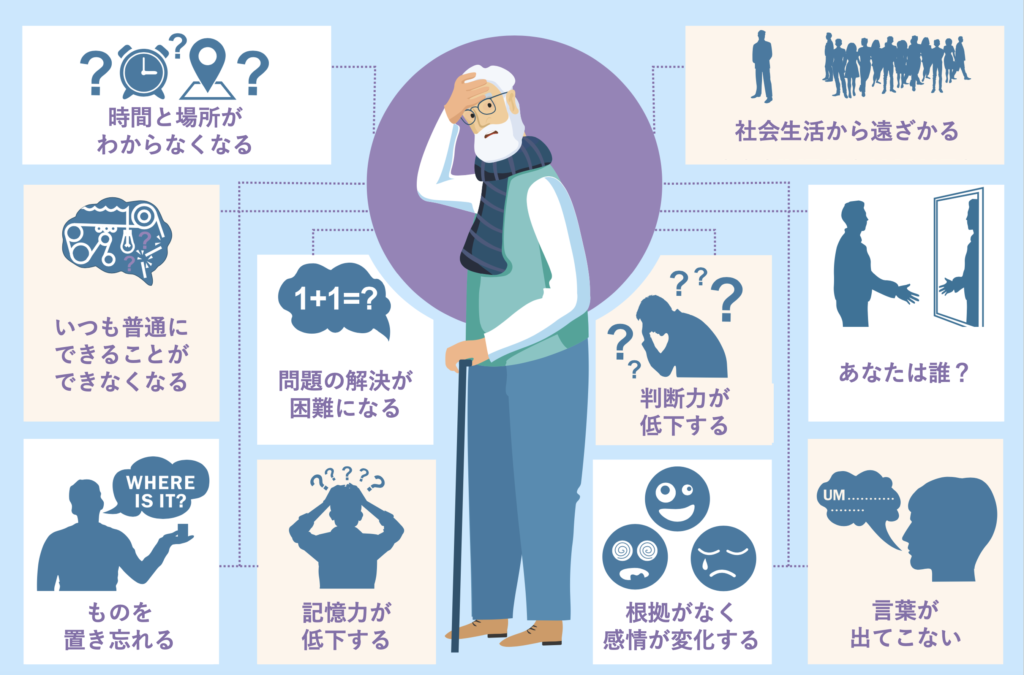

アルツハイマー型認知症(以下、アルツハイマー)は、認知機能の低下と人格の変化を症状とする認知症の一種であり、脳の萎縮を伴います。認知症の中でも最も多く、今後もますます増えると予測されています。

脳血管認知症は、脳梗塞などに伴って起こる認知症で、脳の血管が詰まるとその部分が壊死するので一気に発症します。一方、アルツハイマーは脳の変性が徐々に進行するため、症状も徐々に進行するというのが特徴です。アルツハイマーで問題なのは、最終的には寝たきりになって、死に至るということです。症状経過の途中で、被害妄想や幻覚、暴力、徘徊などを伴うケースが多く、患者本人だけではなく、周囲の人のメンタルにも大きな影響を及ぼすことも問題になっています。

1-2. アルツハイマー治療の問題点

認知症そのものを抑える薬はなく、今のところは周辺症状を止める治療薬に主眼が置かれているような状況です。つまり、問題は進行を止めたり回復する治療法が存在していないということです。大部分は65歳以上で発病しますが、5%は若年性アルツハイマーとしてそれ以前に発病することがあります。早期認知症の検査は、ネットでもダウンロードが可能です。

そんなアルツハイマーですが、2050年までに1億6千万人が発症すると予測されています。それにもかかわらず、薬物治療がことごとく失敗しています。アリセプトやエミニール、メモリー、リバスタッチなど、アルツハイマー型認知症薬として現在5種類の治療薬が日本で認可されていますが、いずれも治すための薬ではなく、症状を遅らせるための薬です。米国アルツハイマー協会も、アルツハイマーを治す薬はないと発表してます。フランスでは効果が認められないということで、全ての治療薬が保険適用外になりました。

フランスの保健省は2018年6月1日、アルツハイマー型認知症治療薬の保険償還を8月1日から停止すると発表した。同国高等保健機構(HAS)が公表した「勧告」を受け、アルツハイマー型認知症治療薬4剤について「公的医療保険の適用を正当化するための医療上の利益が不十分」だと結論づけた。

アリセプトはアセチルコリンを増やす薬です。アルツハイマー患者には、脳内のアセチルコリンと呼ばれる神経伝達物質が減少していることがわかっています。また、メマリーという治療薬はNMDA受容体拮抗薬です。アルツハイマー患者はNMDA受容体(グルタミン酸受容体の一種)が亢進するという特徴があり、そこを抑えることで興奮が抑えられます。しかし、アリセプトもメマリーも、根本治療とは程遠いものです。

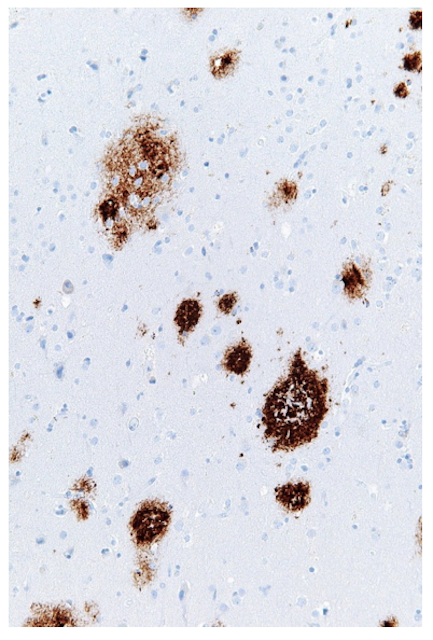

1-3. アミロイドベータは原因ではなく結果だった

アルツハイマー病患者の脳には、アミロイドβという老人斑が見られます。このアミロイドβの蓄積がアルツハイマーの原因とされ、これを除去する薬の開発競争がずっと続いてきました。しかし、アミロイドβを除去してもアルツハイマーが治らず、治験はことごとく失敗に終わっています。実は、アミロイドβが本当の原因ではなく、様々な病因による結果として出てくるものだということが最近明らかになってきました。

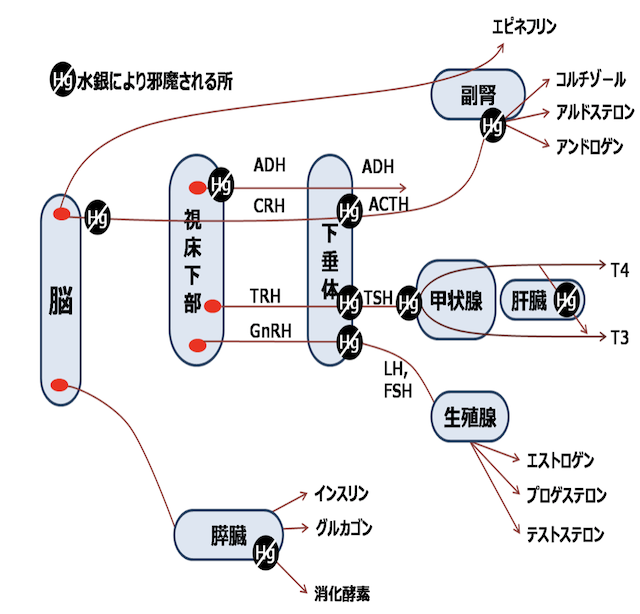

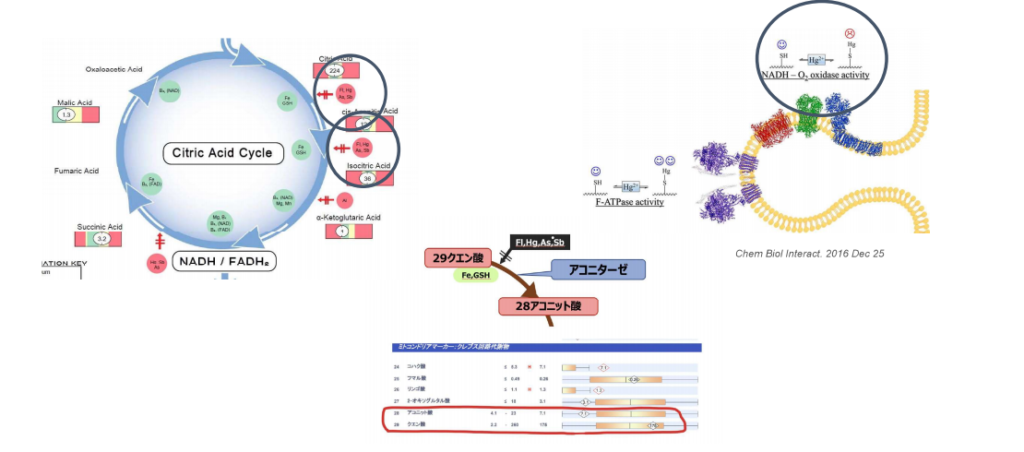

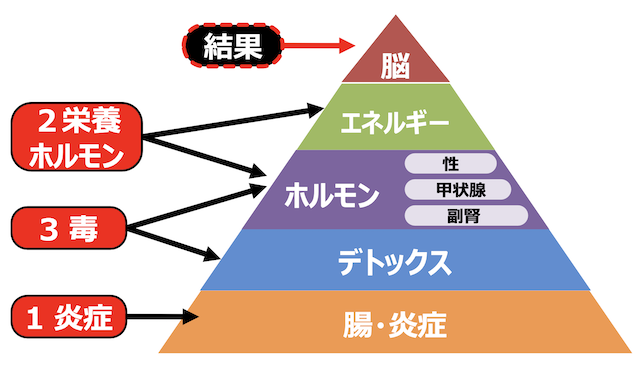

その病因が、「炎症」と「栄養・ホルモン不足」と「毒物」です。脳がこれらの脅威に晒されると、そこから身を守るためにアミロイドβを増やすのです。確かにアミロイドβは神経ネットワークを破壊するのですが、見方を変えれば、重要な脳の神経の部分を守るためのダウンサイジングとも捉えることができます。様々な病因の影響で、脳機能を維持できないと脳自身が判断すると、優先順位の低い脳細胞をリストラして、必要最低限のところまでサイズを小さくするのです。アルツハイマー患者の脳が萎縮するのは、こうした理由からです。

アルツハイマーは、炎症、栄養・ホルモン不足、毒物に対する防御反応である。

リストラには「最後に雇われたものが最初に解雇される法則」というのがありますが、脳も同じで、新しく覚えたことは生命維持に重要ではないので、新しい記憶からなくなっていきます。昔のことはよく覚えているのに最近のことは思い出せない、という症状は、脳のリストラが行われている結果なのです。

1-4. アルツハイマーを改善するリコード法

「アルツハイマー病の真実と終焉」(デール・プレデセン著)には、アルツハイマー病患者100人の改善報告がまとめられています。プレデセン博士は、アミロイドβが増える理由を様々な角度から研究し、36個の因子を突き止めました。そして、患者1人1人に対して、その因子に該当するかを1つずつ調べていき、当てはまる要素を取り除いていくというアプローチを取りました。この本に書いてあるのは、個体差を見つけてそこに応じて治療するという分子栄養学の考え方そのものです。

ここからは、この本に書かれているリコード法に基づいて、脳機能を改善する方法を見ていきましょう。アルツハイマーには、脳血管性の4型や5型もありますが、今回は栄養や炎症に関わる1~3型について詳しく解説します。リコード法の手順としては、まずはじめに、1型(炎症性)、2型(栄養性)、3型(毒性)のどれに該当するかを探ります。次に、36個の因子のどれに当てはまるかを特定し、それに応じた食事、睡眠、運動、ストレス対策などの治療計画を練ります。

- リコード法は、アルツハイマーでなくともブレインフォグの治療にも応用できる

- アルツハイマーと診断されていなくても、リコード法を行う価値がある

- リーキーブレインを起こすもの(グルテン、カゼイン、高血圧、リーキーガット)は、全て1型アルツハイマーの原因と考える

- チェックリストを作って、全てに対処する

2. 1型(炎症性)アルツハイマー

2-1. 特徴

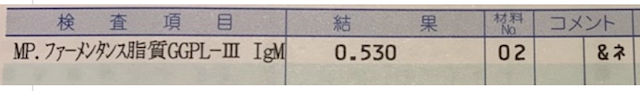

1型アルツハイマーが疑われる症状は、ダニや感染症、関節炎、糖尿病、メタボリックシンドローム、副鼻腔炎、ピロリ、根尖病巣などです。これらは全て炎症です。炎症があって、炎症マーカーも上がっていたら、1型アルツハイマー、もしくは脳機能の変性があるかもしれません。

1型アルツハイマーが疑われる症状

☑️ ダニに噛まれたことがある

☑️ 関節炎がある

☑️ 糖尿病にかかっている

☑️ メタボリックシンドローム

☑️ 副鼻腔炎、慢性の鼻づまりがある

☑️ ピロリ菌感染がある

☑️ 歯の根幹治療を行なっている

炎症マーカーの挙動

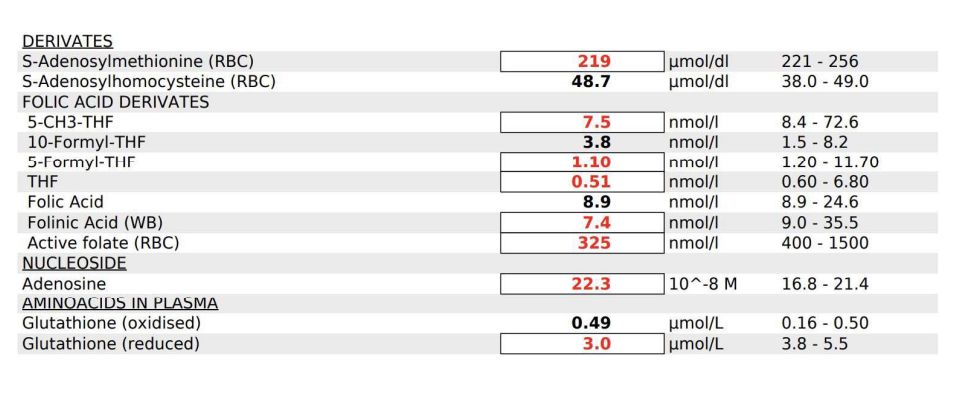

1型は炎症性のため、血液データの炎症マーカーが高くなります。CRP、ホモシステインが上がり、A/G比は下がります。IL-6やTNFといった炎症性サイトカインの数値も上がります。炎症があるとメチレーション回路が回らなくなるため、ホモシステインは高くなります。本には書かれていませんが、おそらくフェリチンも高くなると考えられます。

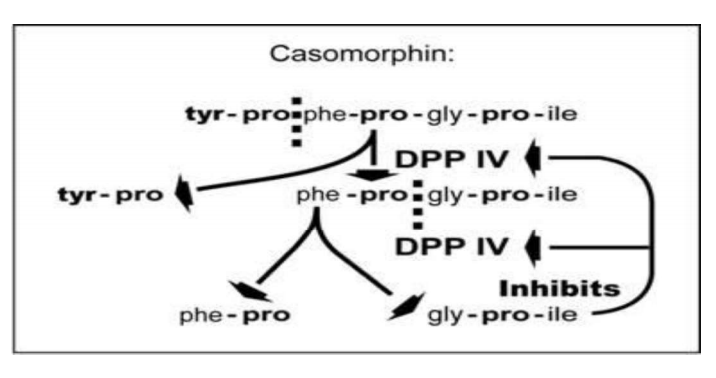

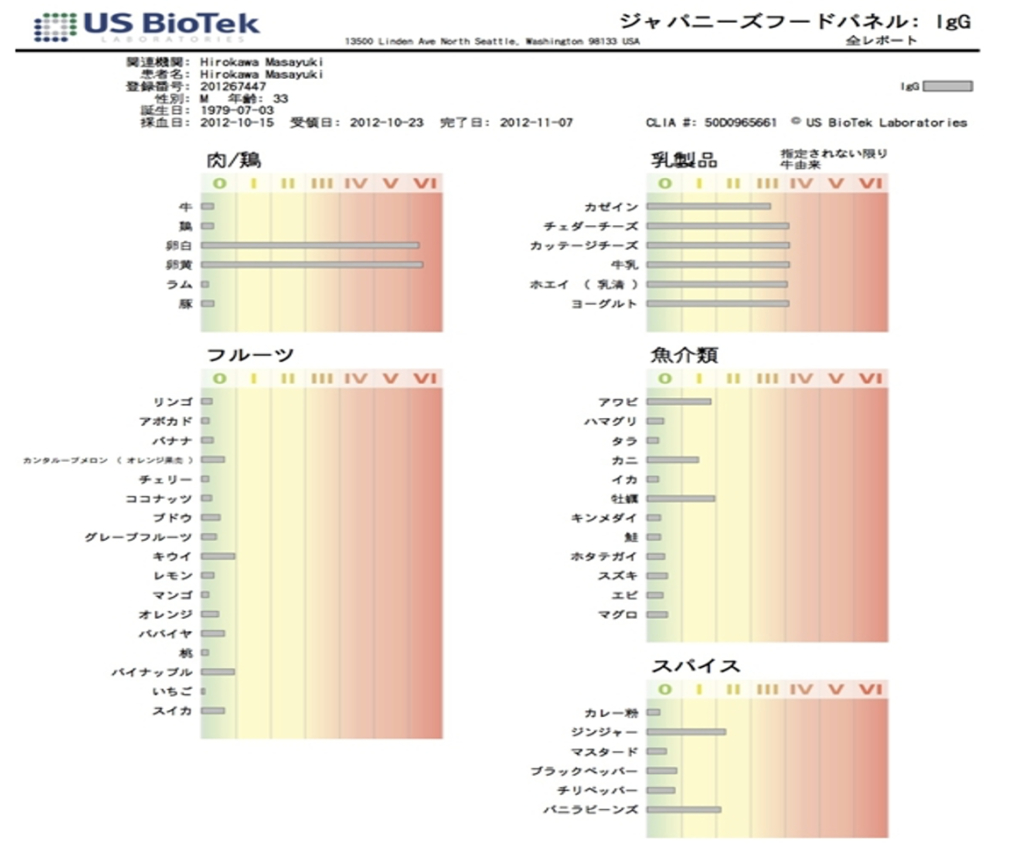

炎症の原因物質

最も気をつけるべきは腸の炎症です。他にも、口腔や喉、胃、肝臓の炎症も関連します。腸に炎症を起こすものは、あらゆる病原菌と、砂糖、グルテン、カゼイン、トランス脂肪酸といったリーキーガットを誘発する食材です。また、内臓脂肪にも注意が必要です。脂肪細胞は、サイズが小さいときには、アディポネクチンやレプチンといった痩せる物質が分泌されますが、サイズが大きくなると炎症性物質であるTNFαが分泌されます。これは、インスリン抵抗性を惹起する物質でもあります。インスリンを排泄する物質とアミロイドβを排泄する物質が同じなので、その結果として脳にアミロイドβの蓄積が促進されてしまいます。

ApoE4の存在

ApoE4遺伝子を持っているとアルツハイマーの発症リスクが高まります。ApoE4遺伝子は炎症を促進させ、炎症抑制の遺伝子を抑制する働きがあります。抗炎症のサプリを飲むだけでは対策としては不十分で、炎症場所を特定し局所の対策を講じる必要があります。

海馬の萎縮

炎症があると慢性的にコルチゾールが分泌されるため、海馬が萎縮すると言われています。

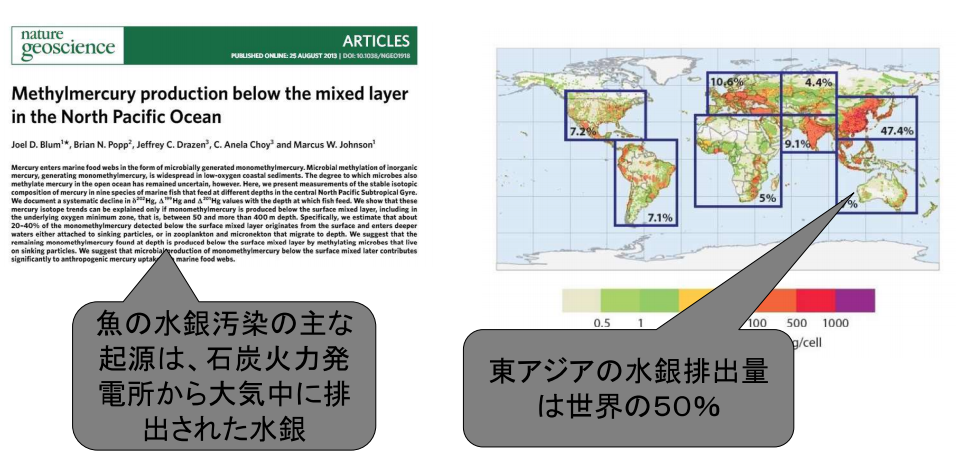

2-2. アマルガムとアルツハイマーの関係

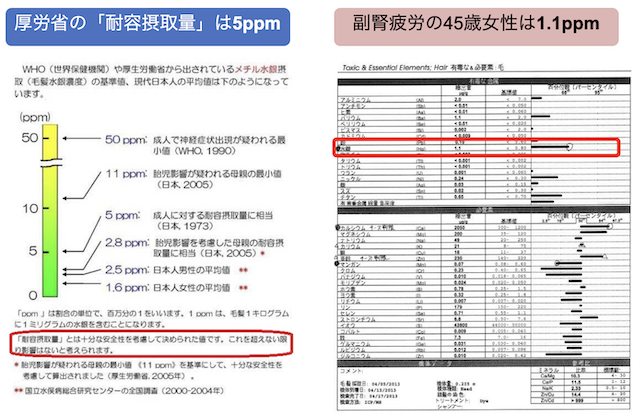

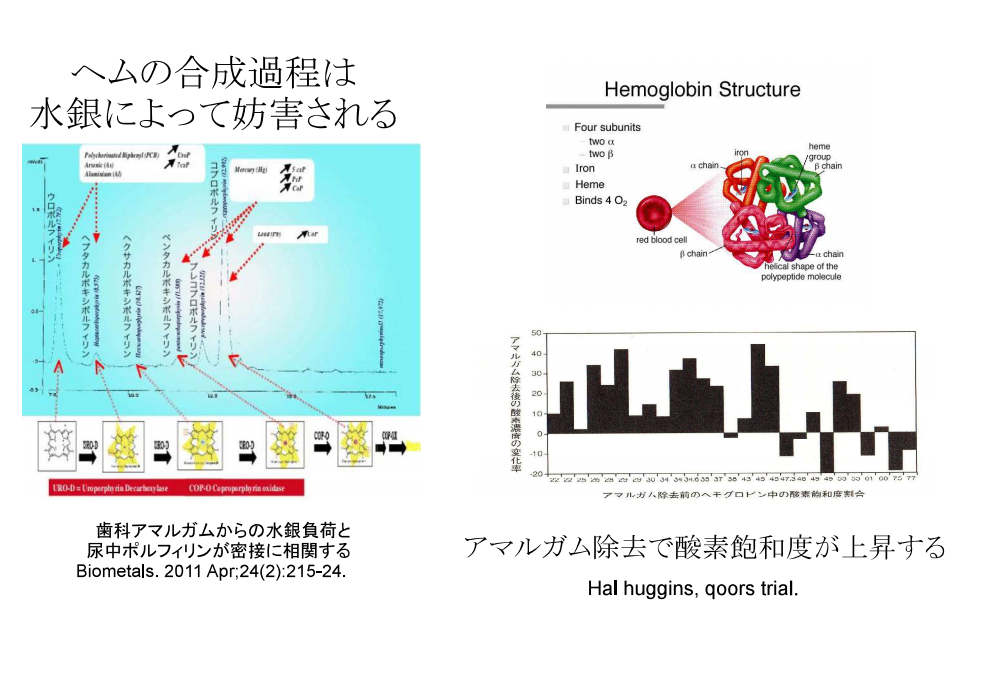

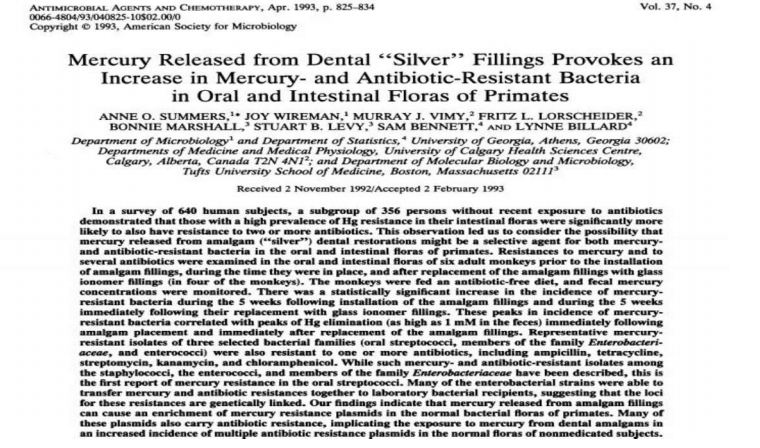

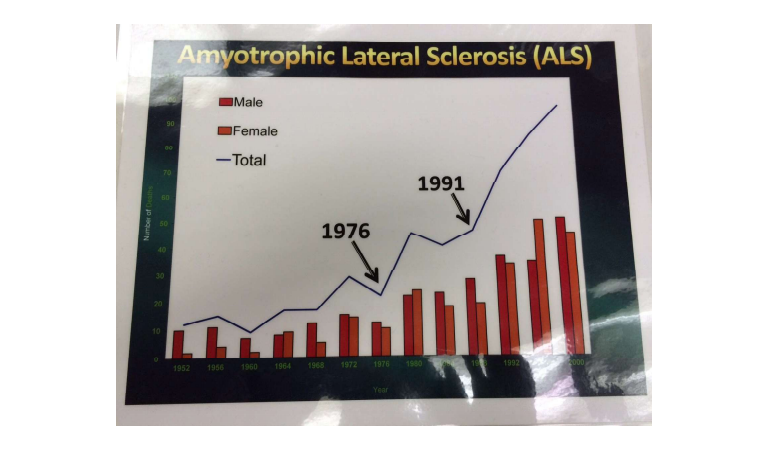

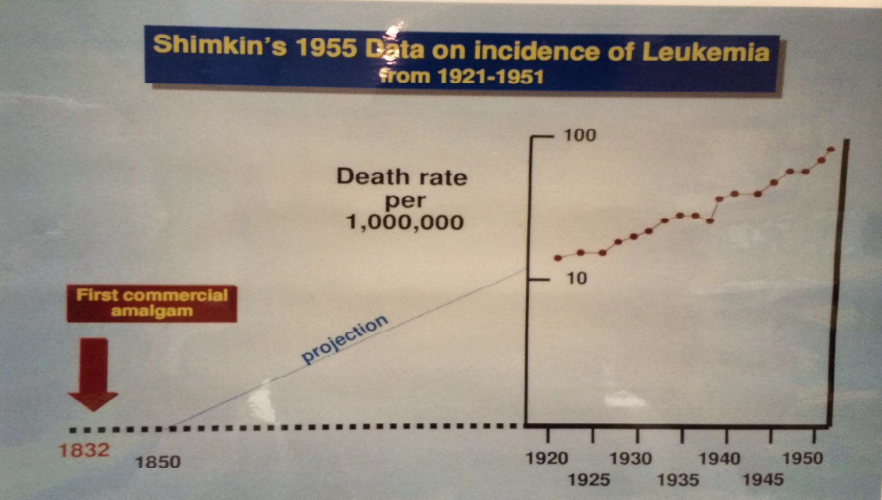

「本当に怖い歯の詰め物」の著者である歯科医のハル・ハギンス博士は、アマルガム(水銀と他の金属との合金)の毒性を世に知らしめました。本には、慢性疲労や白血病など、水銀がもたらす様々な疾患がまとめられています。

同じくハギンス博士の著書に「歯科治療に潜む致命的な危険性」という本があります。これは根尖病巣について書かれており、博士に会ったときに、根尖病巣とアマルガムどちらが悪いかと聞いたら、根尖病巣が圧倒的に悪いという答えが返ってきました。

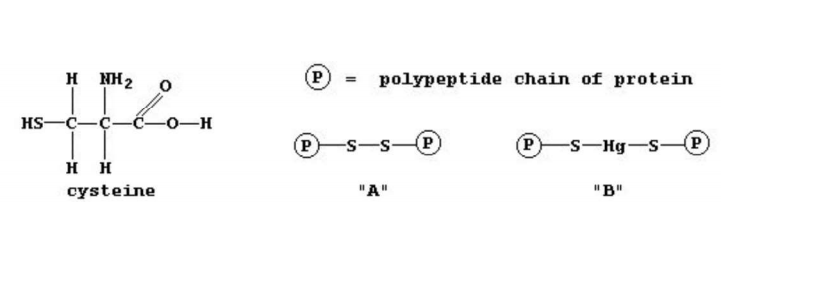

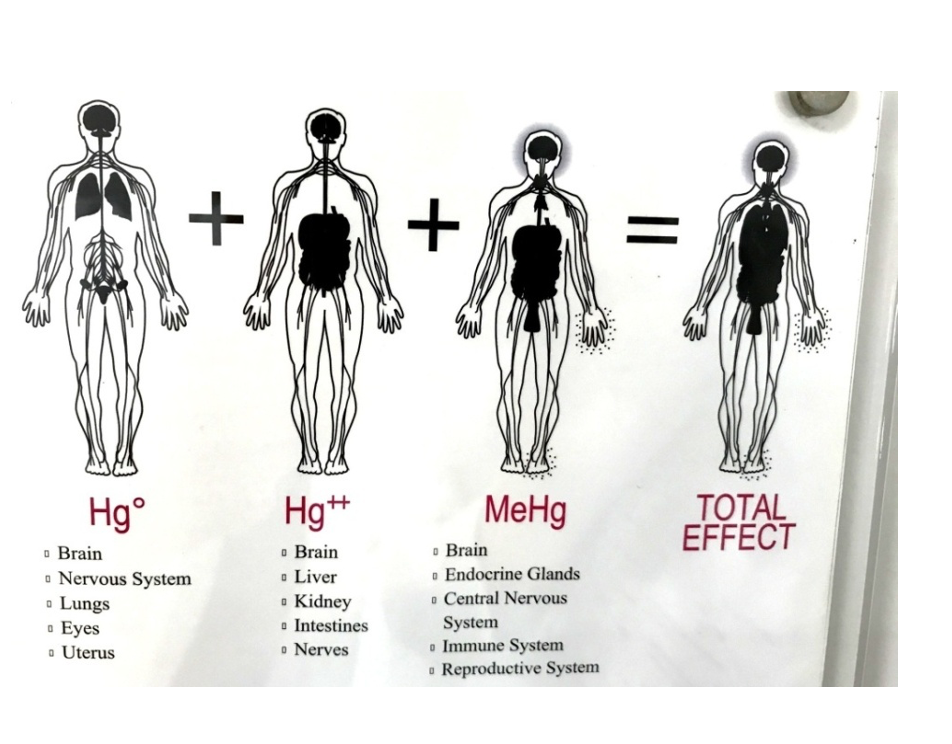

アマルガムからは、有機水銀、無機水銀、水銀蒸気、3つの形態で水銀が流出します。蒸気になると、脳や肺に入って影響を及ぼします。また、有機水銀は細胞膜を通過できるため、脂肪細胞や脳に直接影響します。日本歯科医学会では、無機水銀は安全だとしていますが、ハギンス博士は、口腔内や腸管で容易にメチル化されてメチル水銀になるので非常に危険だと訴えています。

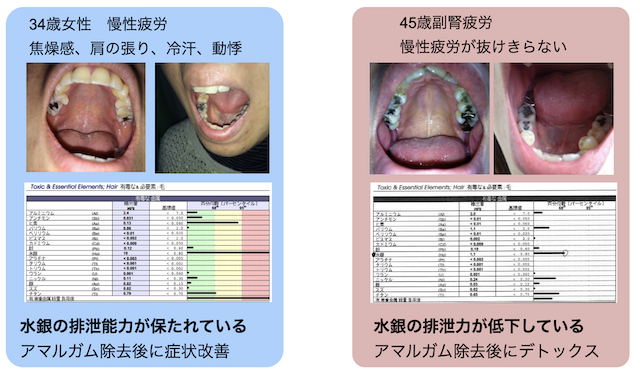

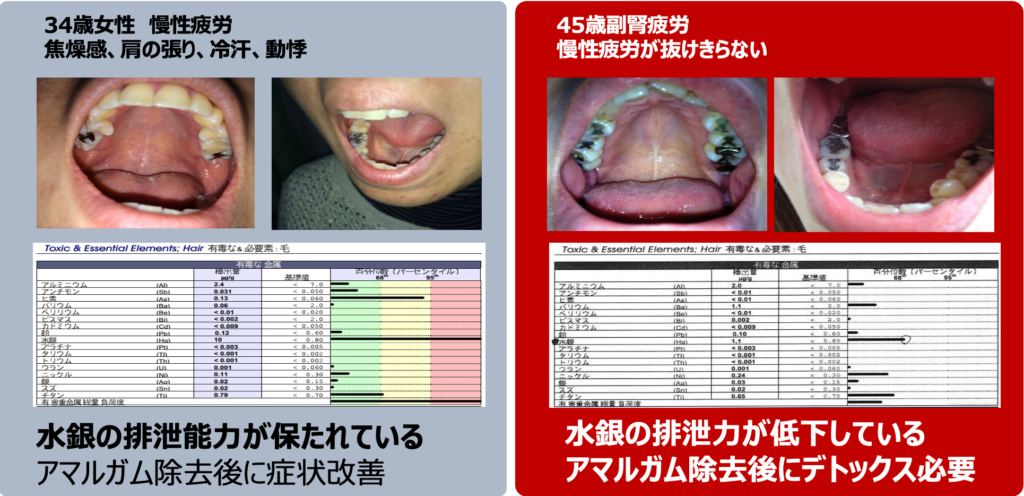

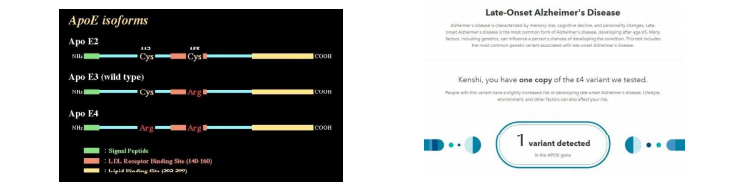

もう一つ、アマルガムを外しただけでよくなる人とよくならない人の違いなんですか?という質問をしてみました。すると、アポリポ蛋白E(ApoE)のアイソフォームの違いだろうという答えが返ってきました。現在ほど遺伝子解析が進んでいなかった当時から、博士はApoEのアイソフォームに言及していたのです。ApoEによるアルツハイマーは1型です。アマルガムは毒物なので3型に該当します。ハギンス博士は、3型は40代で発症するのが一般的だけど、1型と3型が合併している人は30代で発症するよとおっしゃっていました。

2-3. ApoEとアルツハイマーの発症リスク

ApoEは、VLDL、IDL、HDLなどのリポ蛋白を構成している主要なアポリポ蛋白の1つで、コレステロールや脂肪酸の運搬に関与しています。アポリポ蛋白とは、コレステロールを運んでいるタンパク質のことで、コレステロールと輸送体タンパク質を合わせたものをリポ蛋白と呼びます。ApoEにはε2、ε3、ε4という3つの遺伝子変異があり、それに対応してタンパク質にもE2、E3、E4というアイソフォームが存在します。ApoE4はSirt1(サーチュイン)を抑制し、炎症促進物質であるNFκBを増やします。ApoE4がいくつあるかによってアルツハイマーの生涯発症リスクが決まり、1つもない場合は9%、1つで30%、2つで50~90%と言われています。発症年齢にも影響を与え、一般的には65歳以上ですが、ApoE4が1つあると50代後半で発症する確率が高くなります。

遺伝子検査でApoEの変異を調べることは決して無駄ではありません。自分のアルツハイマー発症リスクがわかるだけでなく、炎症を起こしやすいかどうかという体質チェックにもなります。ApoE4の変異があった場合の対処法は、炎症を起こしている部位を特定し除去すること、そしてもう一つは抗酸化対策です。

2-4. 抗酸化対策

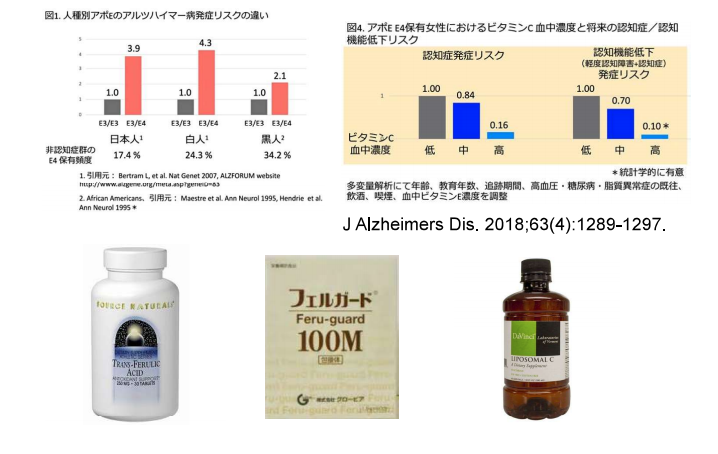

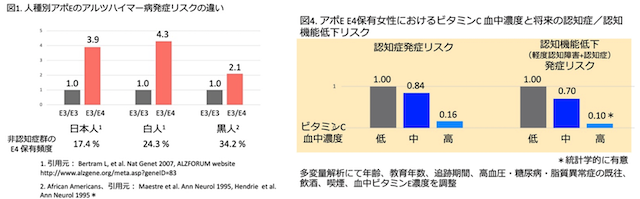

ApoE4を有する高齢女性において、血中ビタミンC濃度を高めると将来の認知機能低下リスクが減少することが金沢大学の研究で明らかになりました。

J Alzheimers Dis. 2018;63(4):1289-1297.

Higher Blood Vitamin C Levels are Associated with Reduction of Apolipoprotein E E4-related Risks of Cognitive Decline in Women: The Nakajima Study

https://doi.org/10.3233/JAD-170971.

日本人の場合、E3/E3に比べ、E3/E4ではアルツハイマー発症リスクが約4倍になります。しかし、ビタミンCの血中濃度を高めておくと、認知症発症リスクが低下し、認知機能低下発症リスクも有意に下がります。

ビタミンEでも同様の結果が得られています。抗酸化ネットワークの相互作用により、ラジカルになったビタミンEをビタミンCが戻すので、抗酸化にはビタミンCとE、両方とも大切な栄養素です。これら2つの栄養素が特に優れているのは、ラジカルが安定していることです。通常、電子を失った物質は不安定になってラジカル連鎖反応を起こしますが、ビタミンCとEは電子共鳴によって安定化しているので、連鎖反応を起こしません。

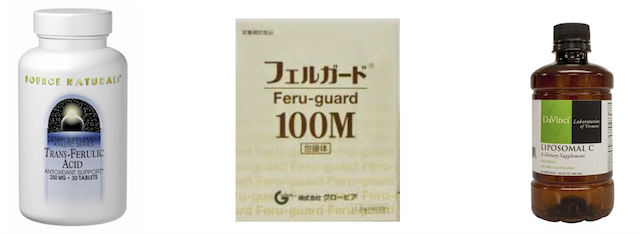

2-5. 抗酸化サプリメント

抗酸化サプリメントとしては、リポソーマルビタミンCやフェルラ酸が良いでしょう。フェルラ酸は、脳の抗酸化物質としての働きを持ち、日本認知症予防学会などで推奨されています。通常のフェルラ酸はiHerbなどで購入できますが、12時間体内で効果を維持できるように加工されたフェルガードというサプリメントもあります。

余談ですが、とある先生が、フェルラ酸を受験生のお子さんに使うとおっしゃっていました。脳の抗酸化対策は脳機能の向上に直結するので、アルツハイマーだけではなく、様々なことに応用できます。

2-6. 鼻腔の炎症

鼻腔は炎症を起こしやすい場所の一つです。鼻は直接脳と繋がっているため、慢性副鼻腔炎や慢性鼻炎を抱えていると、脳へのダメージもかなり大きくなります。また、長期間にわたって抗生物質を使うと、鼻腔の悪性細菌が作るバイオフィルムにより耐性ができるため、通常の抗生物質では効きが悪くなってしまいます。

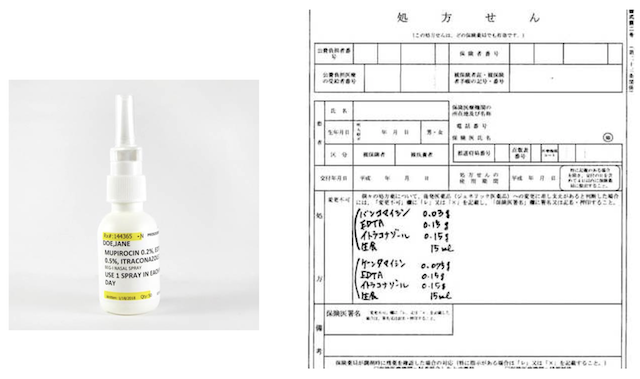

プレデセン博士は、バイオフィルムクレンジングの成分が配合されたスプレーを使って鼻炎を治療しています。バイオフィルムクレンジングのEDTAと3種類の抗生剤を入れたBEG1スプレーというものです。残念ながら日本では取り扱いがないため、京都市にあるうさぎ堂薬局さんで調合してもらえるようにしました。処方箋があれば購入することができます。鼻炎があるとデトックスにも影響するため、ここは早めに治しておきたいところです。

3. 2型(栄養性)アルツハイマー

3-1. 特徴

2型を疑う症状として、以下の項目が挙げられます。栄養・ホルモンの欠乏が原因のため、当然のことながら、それに関連した症状が強く出ます。

2型アルツハイマーが疑われる症状

☑️ 更年期障害が強い

☑️ 子宮、卵巣を切除している

☑️ 甲状腺機能低下症状

☑️ ビタミンD不足

BDNFの減少

脳シナプスを保つためのBDNF(脳由来神経栄養因子)は、アルツハイマー病に最も重要な脳の部位前脳基底部の受容体と結合し、アポトーシス(細胞死)を抑制します。したがって、BDNFが減少するとアポトーシスが亢進し、2型アルツハイマーが発症します。またアミロイドβは、BDNFが受容体に結合するのを邪魔する抗栄養因子として働くため、さらに悪化します。

BDNFを保つための栄養素

BDNFを保つためには、ビタミンD、ホルモン、葉酸といった栄養素と運動が欠かせません。また、BDNFはコレステロールからできているので、低コレステロールの人は特に注意が必要です。

ホモシステイン高値

2型は葉酸が不足するのでホモシステインが高くなりがちです。

2型の診断

これらのチェックは、血中のホルモン濃度やビタミン濃度を測ることで把握することができます。

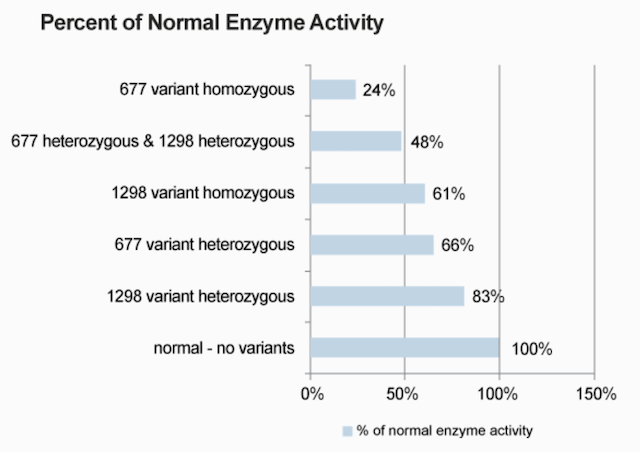

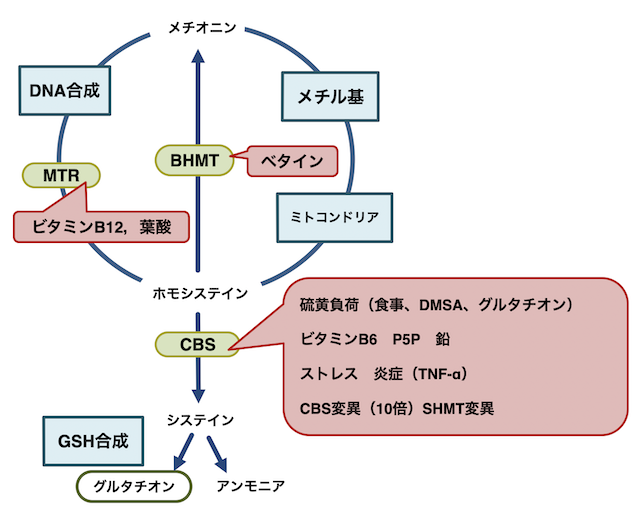

3-2. ホモシステインを減らすためには

ホモシステインはそれ自身が酸化物質であるため、過剰に蓄積すると体内で活性酸素を発生させたり、動脈硬化を引き起こします。メチレーション回路の中で、ホモシステインが代謝される経路は3つあります。これら3つの経路を適度に回す必要があります。高い場合にはまず、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸を摂ることから始めてください。

ホモシステインからメチオニンに代謝される際に働くMTRは、炎症に対して影響を受けやすい酵素です。炎症でこの代謝が止まっている人は、メチルビタミンB12のサプリメントを使って、この代謝を強制的に動かすこともあります。もしくは、ベタインを使うとBHMTを介してメチオニンに行く経路が回るため、ホモシステインが下がりやすくなります。

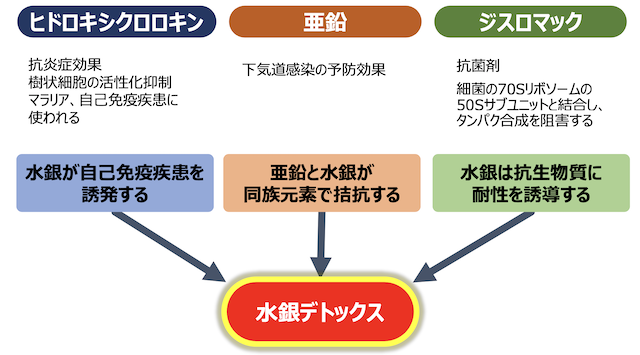

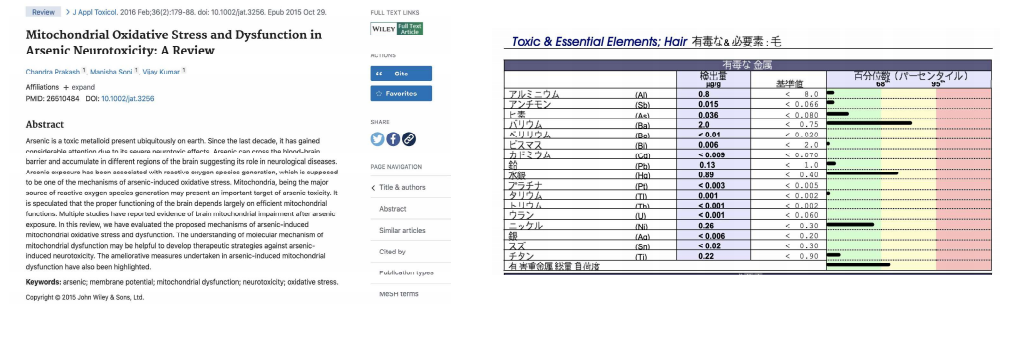

4. 3型(毒性)アルツハイマー

4-1. 特徴

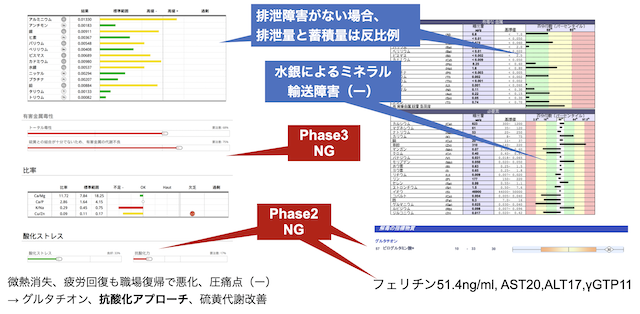

この3型は宮澤医院の患者さんに多いタイプで、症状が副腎疲労とものすごくオーバーラップします。40代の患者さんで、「注意力が低下していて、頭が全く働かないんです」という方は結構いらっしゃいます。そのようなケースでは、単なる副腎疲労と診断せずに、3型アルツハイマーの合併がないかもチェックが必要です。

☑️ 40代から発症(更年期頃に起きやすい)

☑️ うつ病が認知機能的かに先行する

☑️ 記憶低下<集中力低下、計算不能

☑️ 強いストレスがトリガー

☑️ マイコトキシン、もしくは重金属への曝露

☑️ 副腎疲労あり

☑️ 血中TG低値

☑️ 血清亜鉛低値

☑️ HPA軸↓、プレグネロノロン↓、DHEA↓

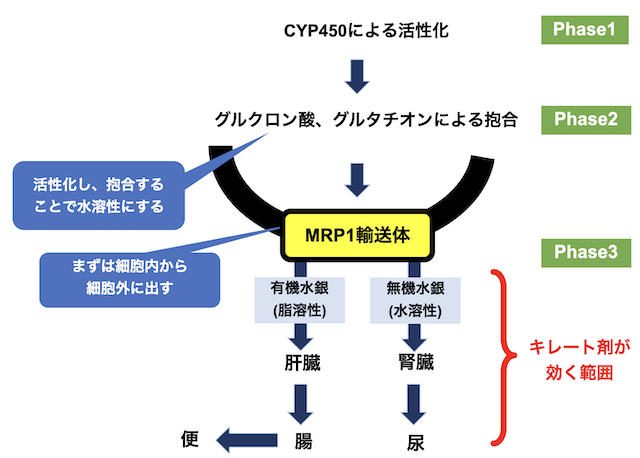

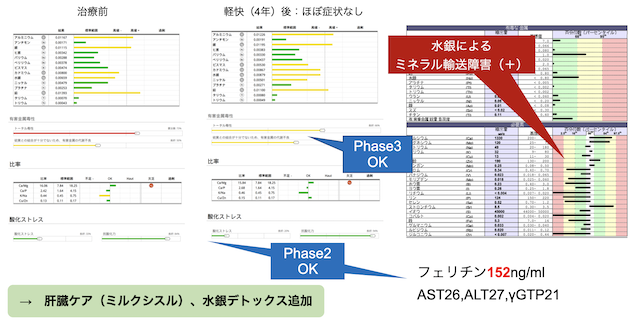

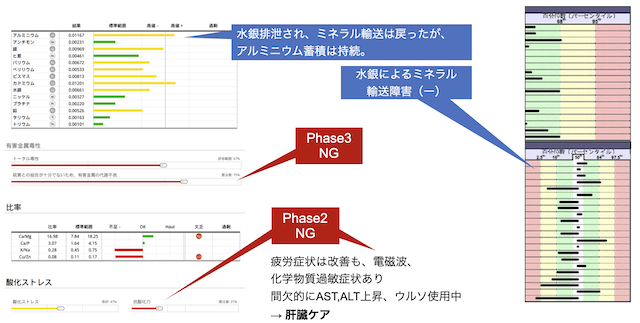

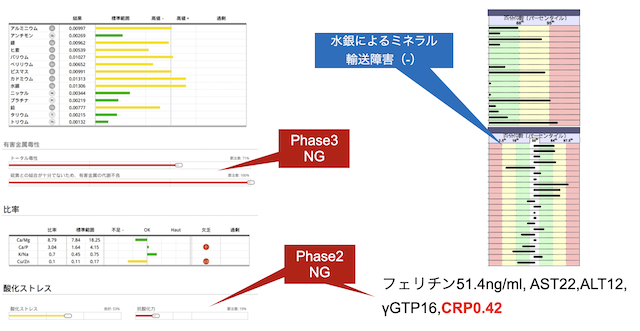

4-2. 解毒のしくみ

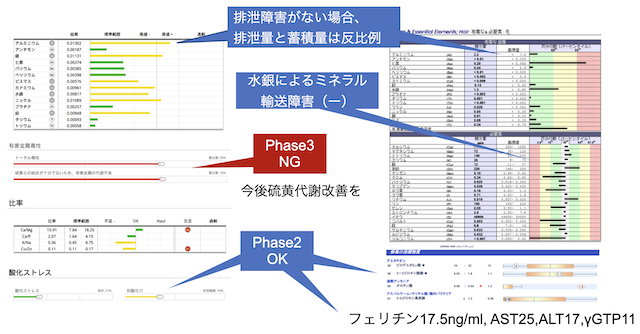

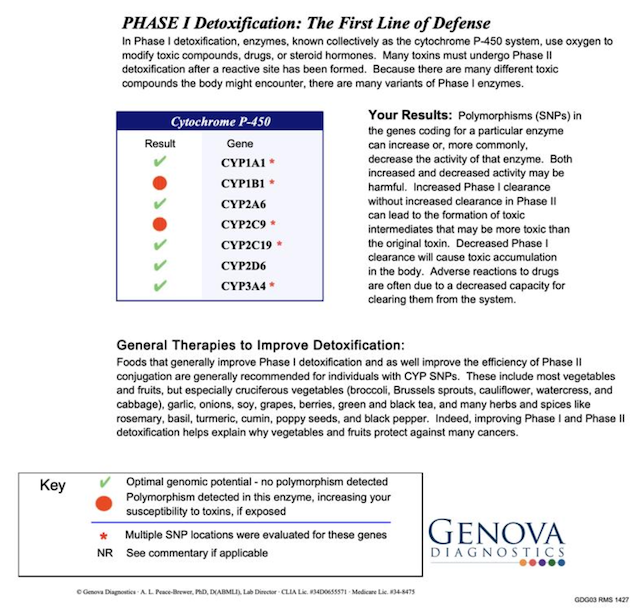

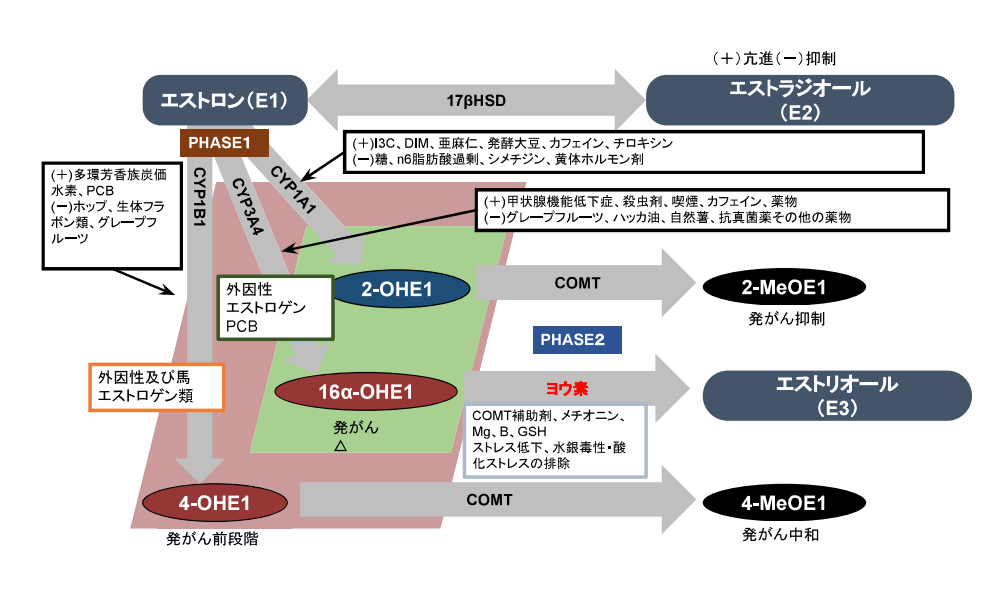

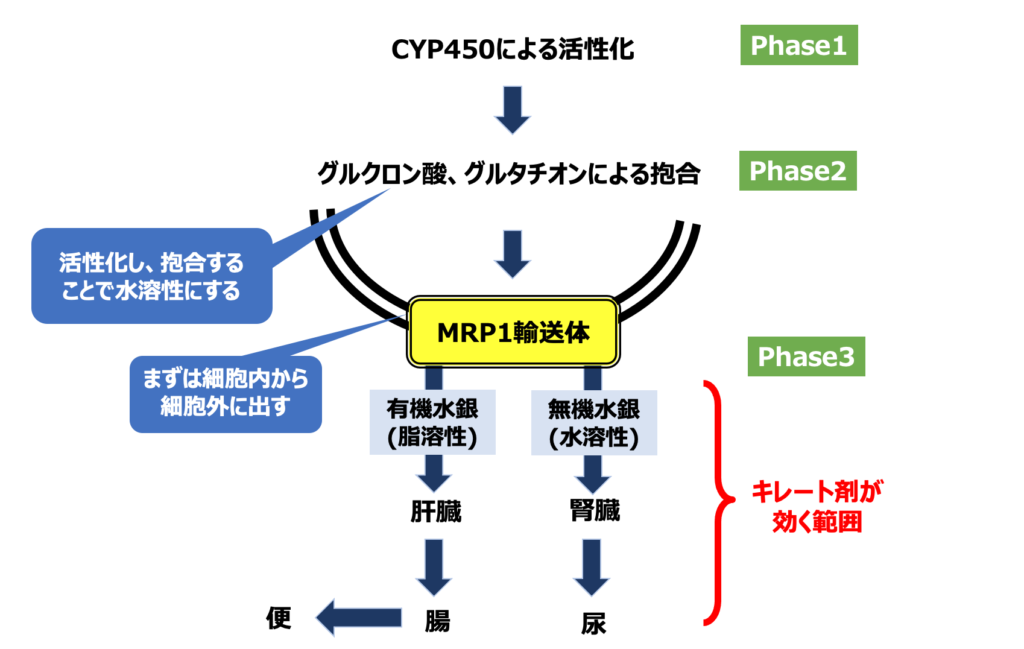

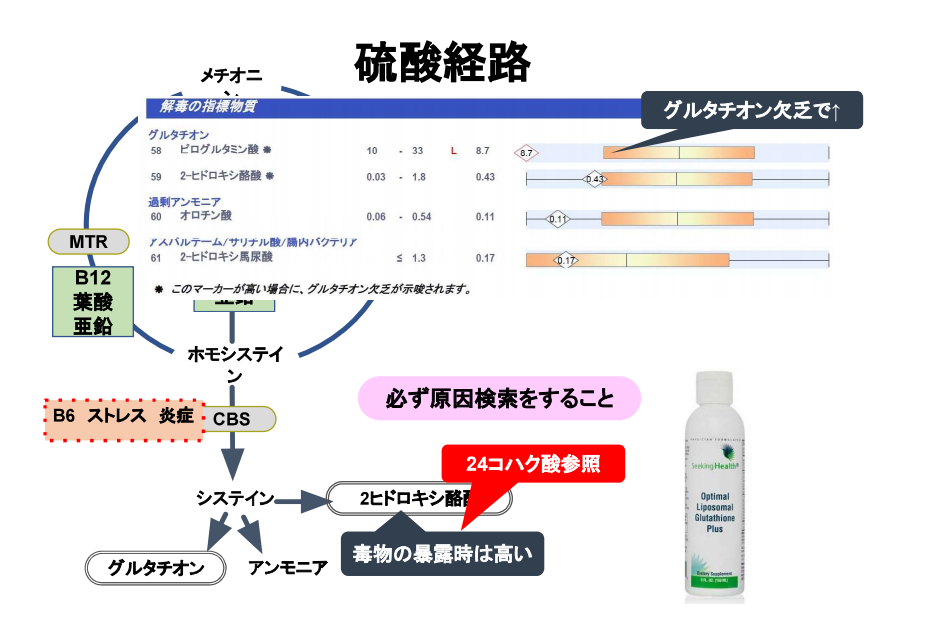

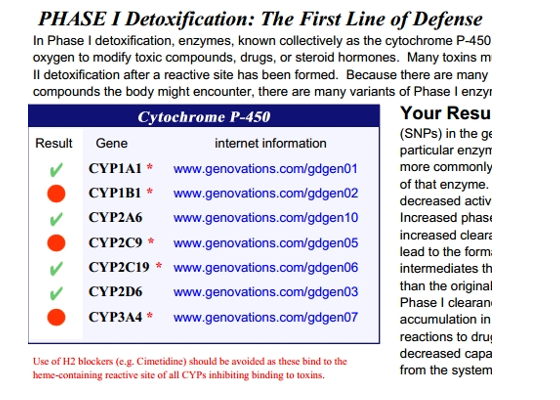

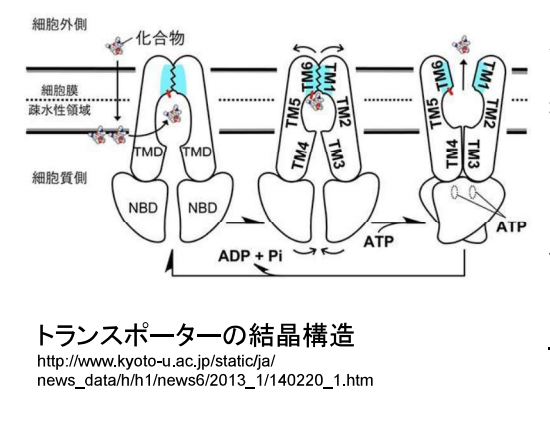

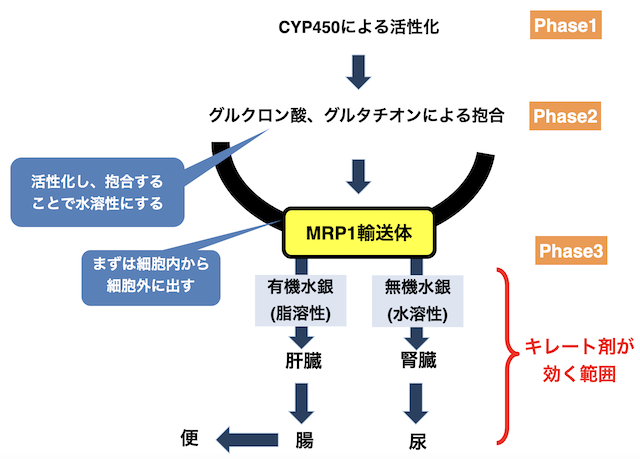

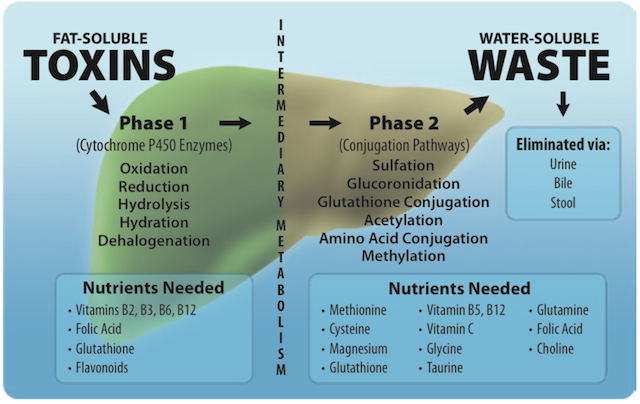

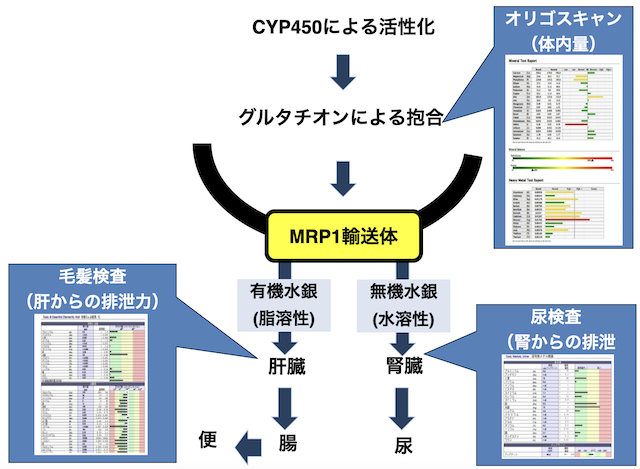

解毒には、3つのフェーズがあります。フェーズ1が活性化、フェーズ2が抱合、フェーズ3が輸送です。フェーズ1の「活性化」は、反応としては「酸化」することです。活性化したままでは酸化物質が溜まっていく一方なので、フェーズ2で水溶性にして細胞外に排出できる状態にします。そしてフェーズ3では、MRP輸送体を通して細胞外に送り出し、肝臓または腎臓経由で体外に排出します。

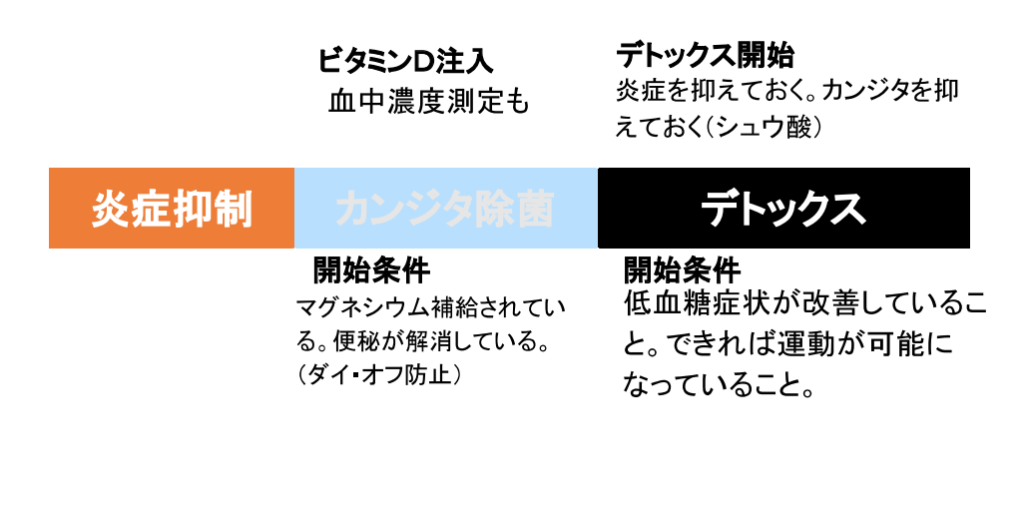

4-3. デトックスの順番

デトックスにおいて重要なことは、フェーズ1, 2, 3を逆から攻めるということです。例えば、フェーズ2の準備ができてないのにフェーズ1が進行してしまうと、酸化物質が体に溜まって逆効果になってしまいます。また、フェーズ3の前にフェーズ2を行うと、毒物を体外に排出できず溜め込むことになります。最初にやるべきは、フェーズ3、すなわち腸内環境を改善して便秘を解消するということです。その次は肝臓のケアです。肝臓は、フェーズ1とフェーズ2を大部分を行っている場所なので、肝機能を向上させると毒物がスムーズに排出されます。

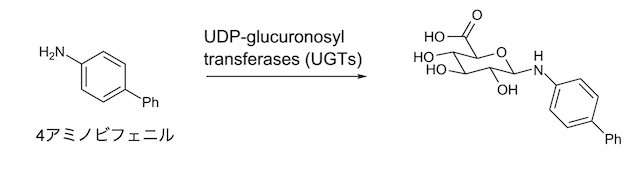

4-4. グルクロン酸抱合

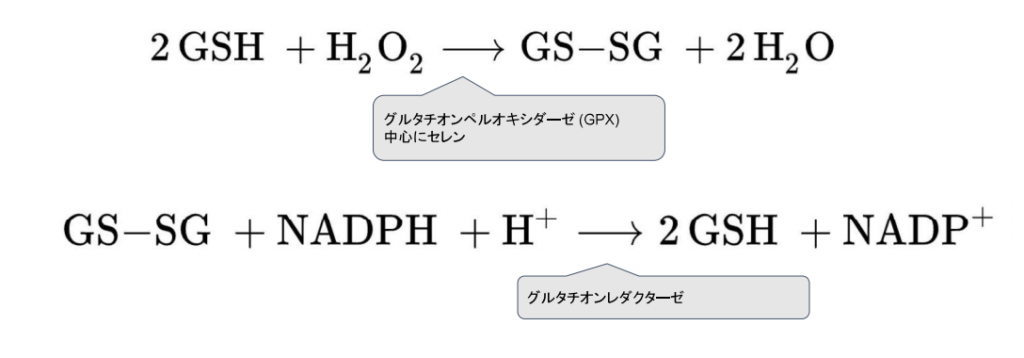

フェーズ2(抱合)は、難水溶性物質を水溶性に変えるプロセスです。薬物、ビリルビン、ステロイドなどは、体内に滞留するとがん、神経障害、内分泌障害など重篤な疾病を引き起こします。これらの物質は肝臓にあるUDP-グルクロン酸転移酵素(UGT; UDP-glucuronosyl transferase)によって、グルクロン酸が付加されて水溶性のグルクロナイドに変換されます。

グルクロン酸にはOH基がたくさん付いているので、抱合により難水溶性物質が水溶性になります。水溶性になった薬物は、血流にのって腎臓で濾過され、尿中に排出されます。グルタチオンもグルクロン酸と同様の働きをします。グルクロン酸と結合するとグルクロン酸抱合、グルタチオンと結合するとグルタチオン抱合と呼ばれます。

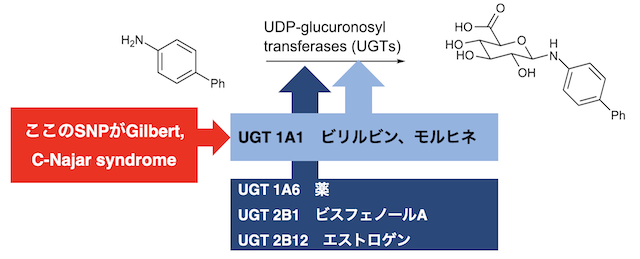

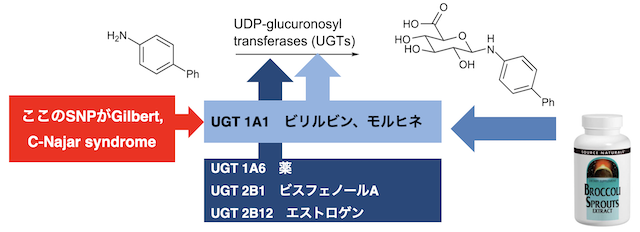

4-5. グルクロン酸抱合に欠かせないUGTs

グルクロン酸抱合の際に働くUGTsには、1A1、1A6、2B1など、いくつかの分子種が存在します。分子種によって抱合する難水溶性物質の種類が決まっており、UGT1A1はビリルリンやモルヒネを代謝することがわかっています。ギルバート症候群やクリグラー・ナジャー症候群といった疾患では、UGT1A1のSNPによりグルクロン酸抱合が障害され、ビリルビンが高値を示します。血液検査の項目にある直接ビリルビンは抱合後、間接ビリルビンは抱合される前の状態を表しています。

4-6. スルフォラファンの効果

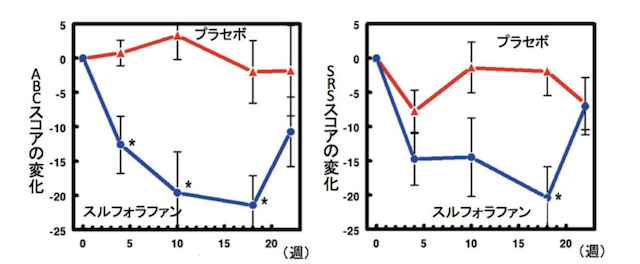

UGT1A1の酵素を活性化するのがスルフォラファンです。スルフォラファンはブロッコリーから抽出される物質で、ASDの行動改善にも効果があるという報告があります。

Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Oct 28;111(43):15550-5.

Sulforaphane treatment of autism spectrum disorder (ASD)

https://doi.org/10.1073/pnas.1416940111

18週間毎日スルフォラファンを摂取したグループで、異常行動と対人応答性のスコアが、プラセボに比べて大幅に低下し改善がみられた。摂取をやめるとスコアが上昇した。

スルフォラファンがUGT1A1、GSTA1のmRNAレベルを増加させ、UGT1A1タンパク合成、およびビリルビングルクロン酸抱合を2~8倍増加させたという報告もあります。

Carcinogenesis. 2002 Aug;23(8):1399-404

Sulforaphane and its glutathione conjugate but not sulforaphane nitrile induce UDP-glucuronosyl transferase (UGT1A1) and glutathione transferase (GSTA1) in cultured cells

https://doi.org/10.1093/carcin/23.8.1399.

スルフォラファンは、UGT1A1の酵素を活性化する以外にも、MRP輸送体自体をも活性化すると言われています。

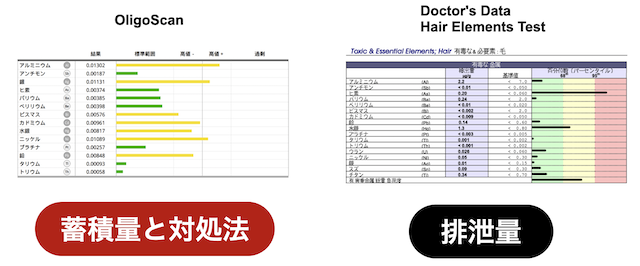

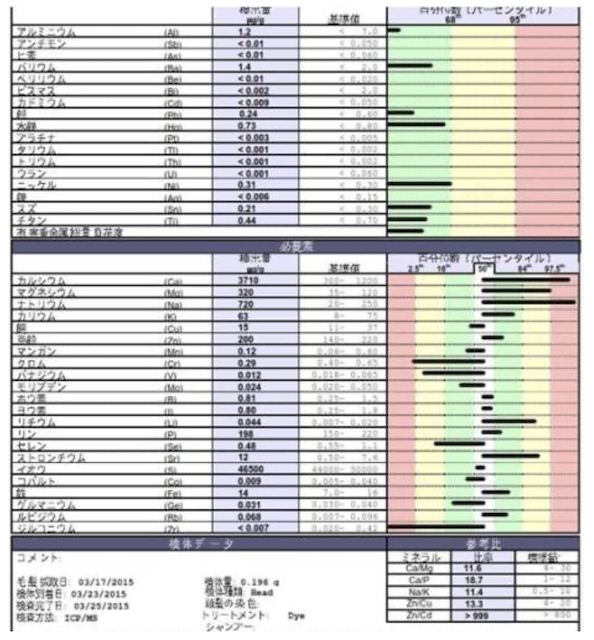

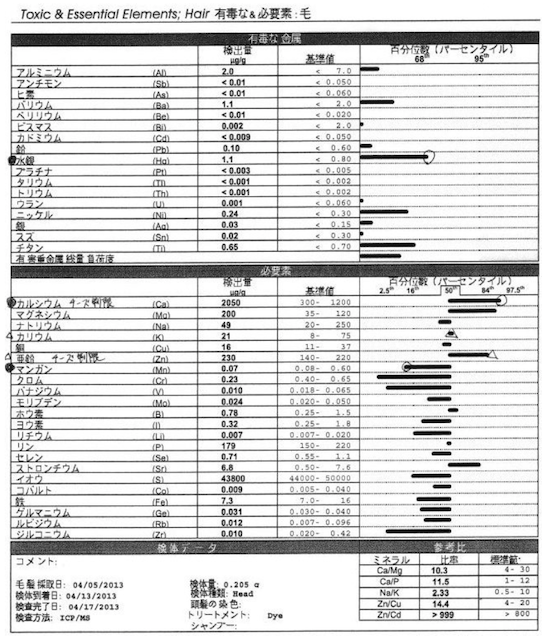

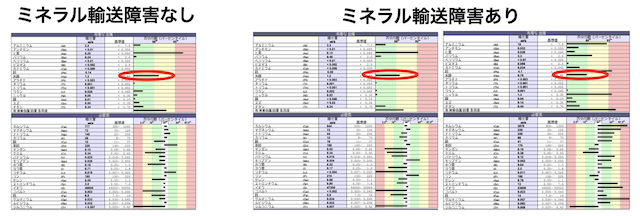

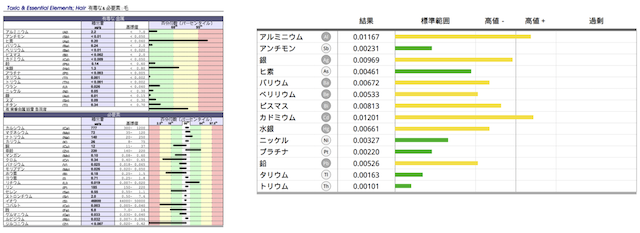

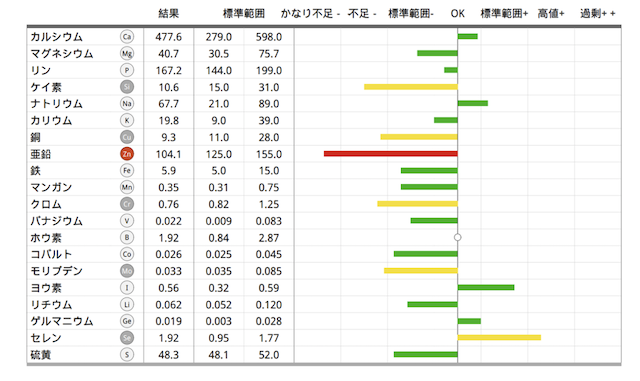

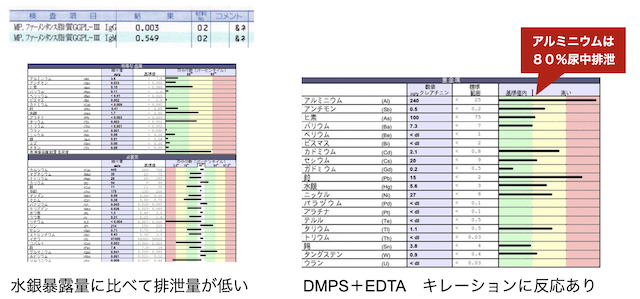

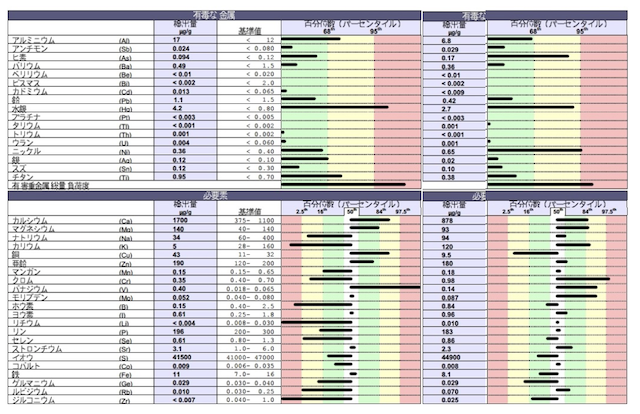

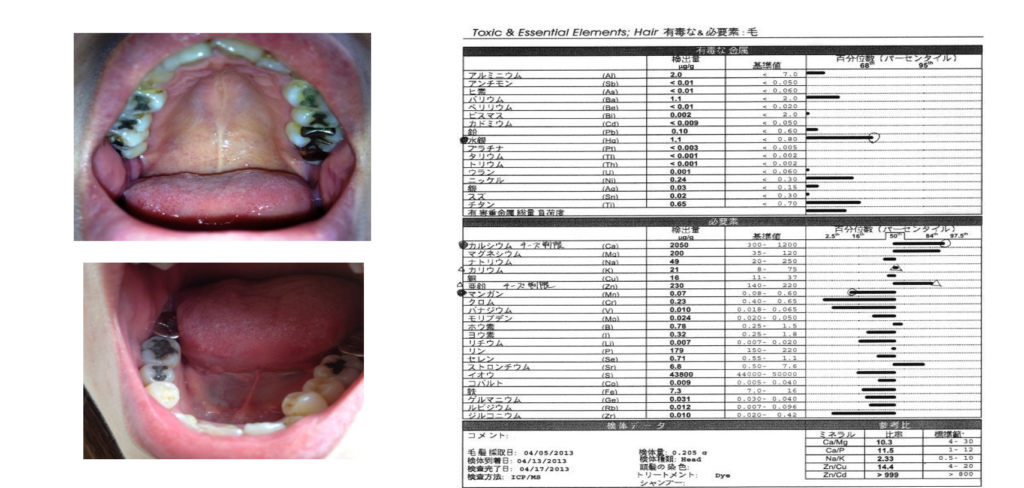

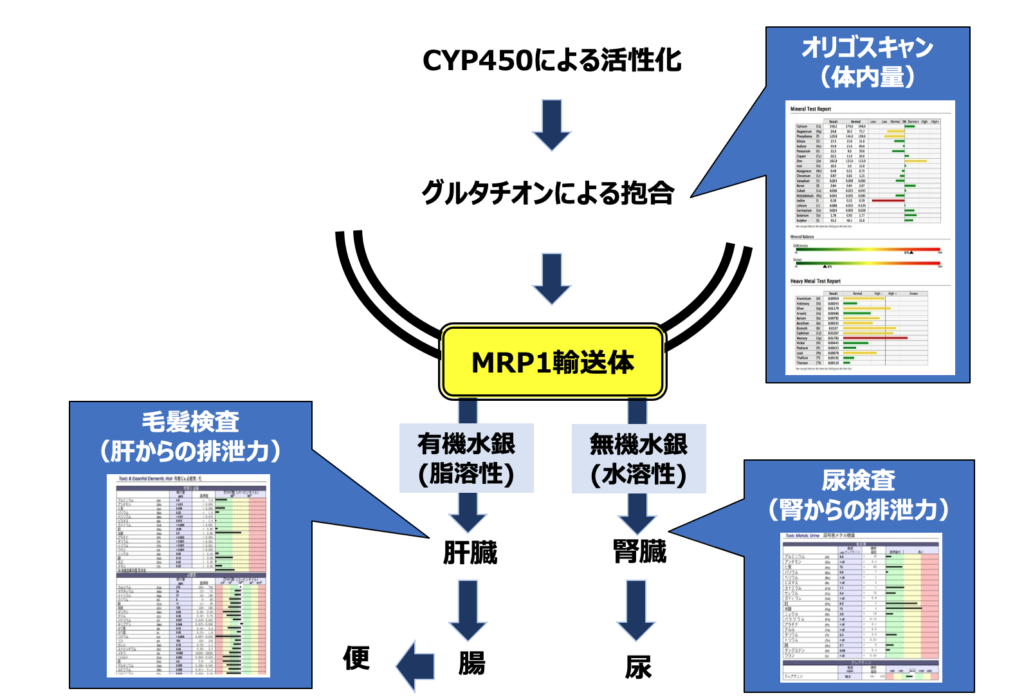

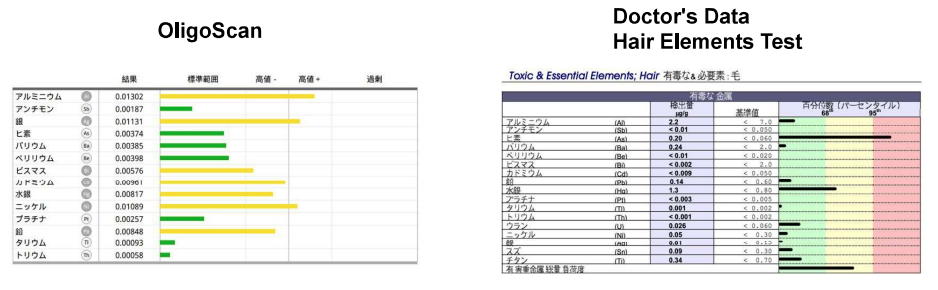

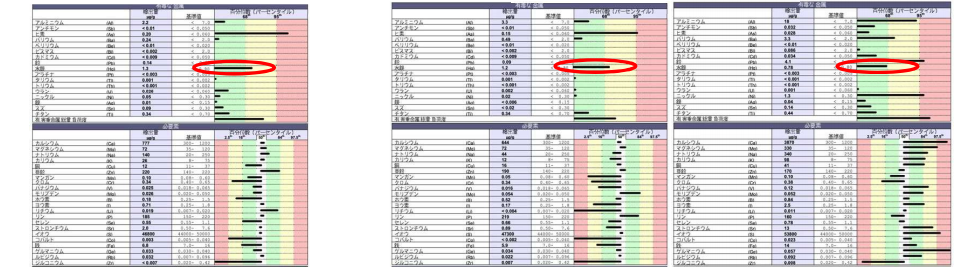

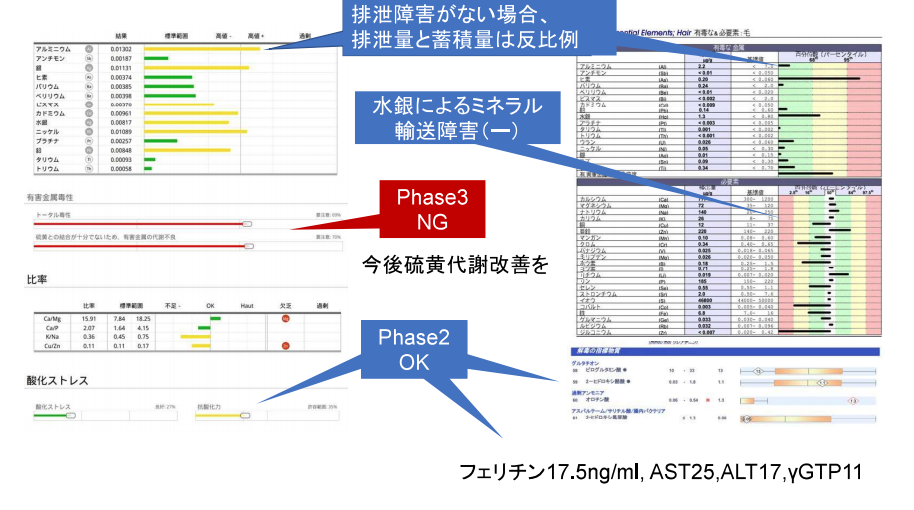

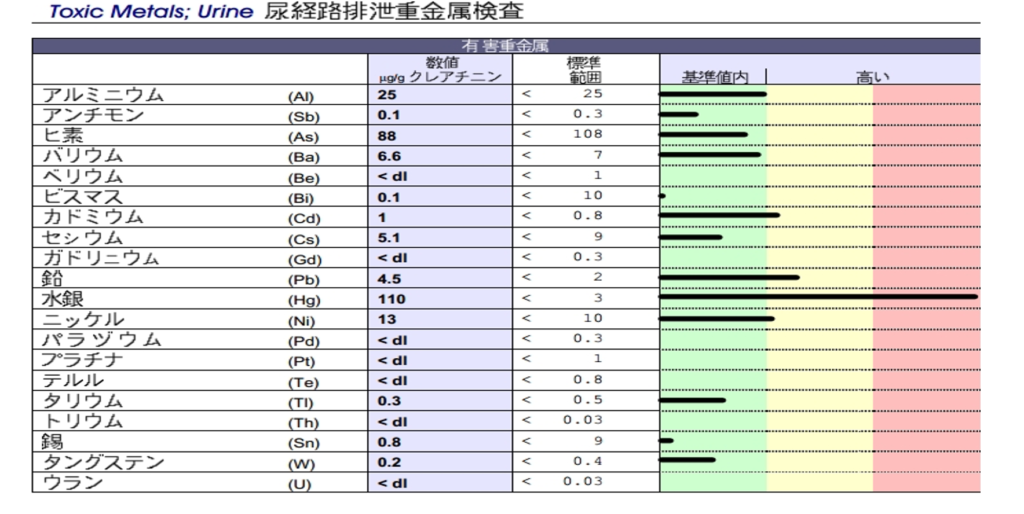

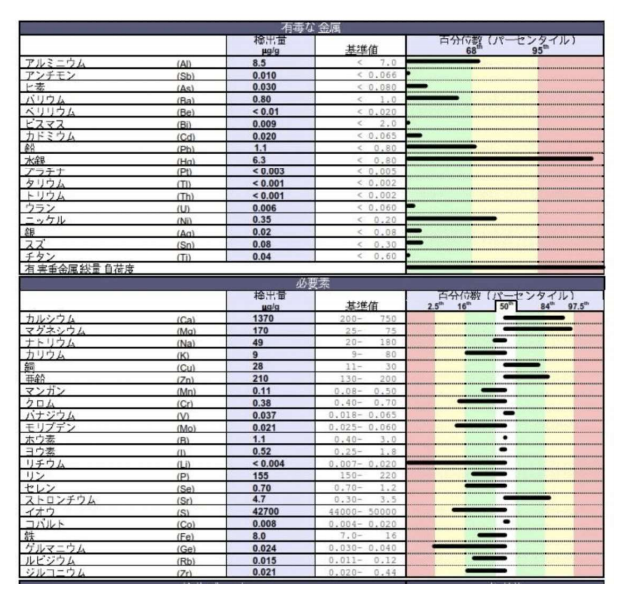

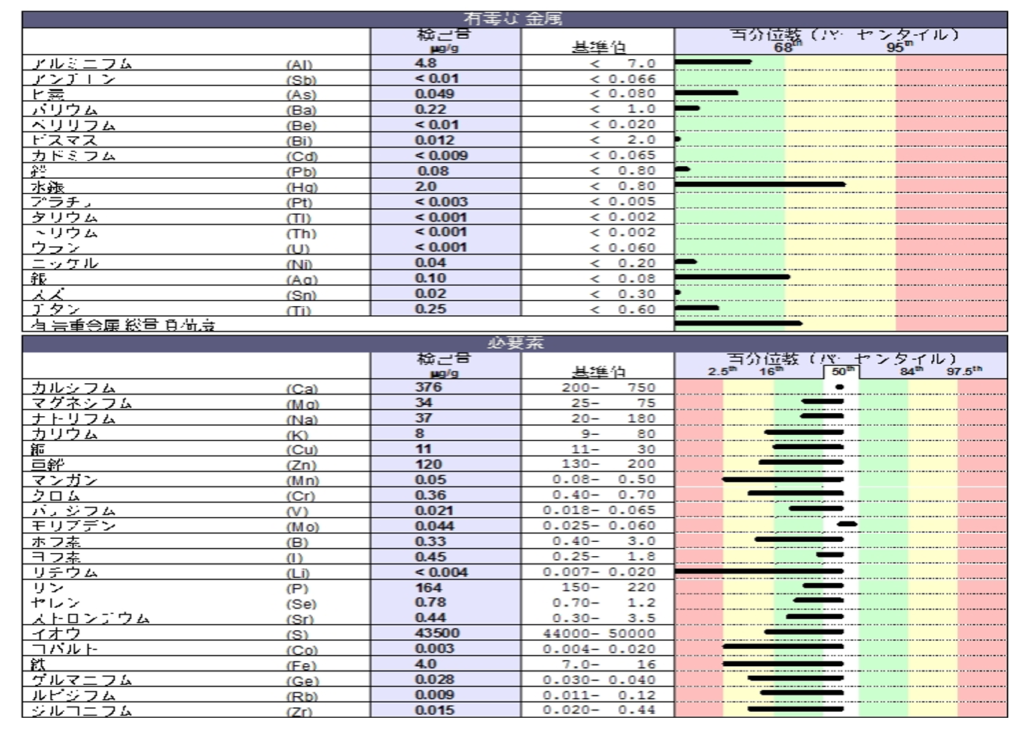

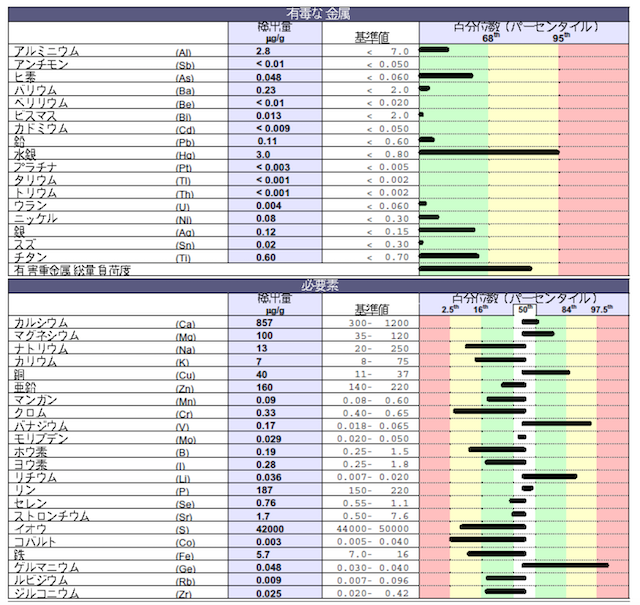

4-7. 重金属の蓄積量と排泄力を評価する

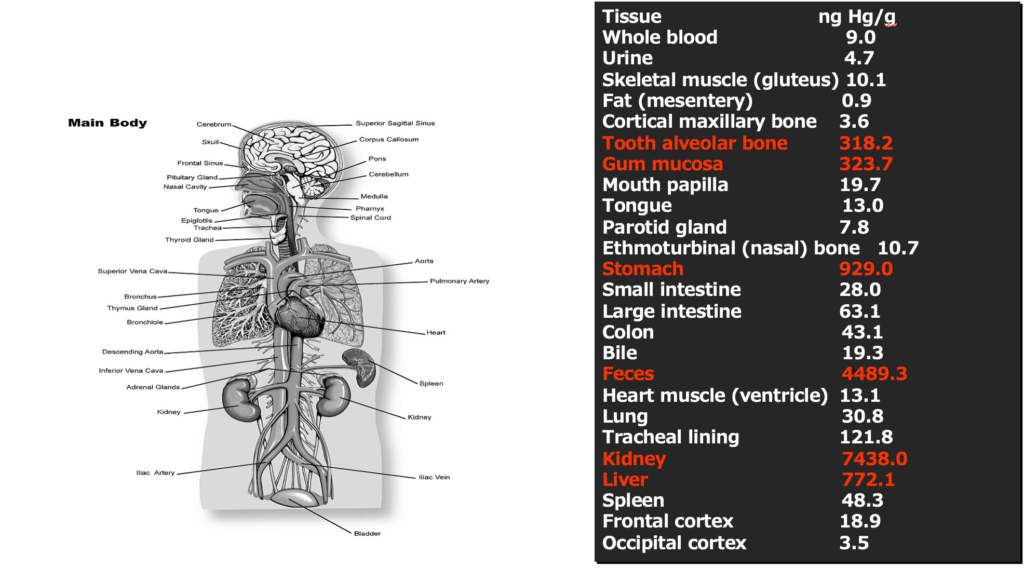

解毒力の評価は、毛髪ミネラル検査で蓄積量と排泄量を把握し、両者を比較することで行います。マグロをたくさん食べていたり、アマルガムが歯に入っていたりするのに、毛髪からの水銀検出量が少なければ、排泄力が弱く体内に水銀を溜め込んでいるということになります。逆に、毛髪からの水銀が振り切れるほど出ていれば、それは排泄力があることを意味します。後者は比較的軽症ですが、問題となるのは水銀を溜め込んでいる前者のケースです。

4-8. デトックスの検査

毛髪ミネラル検査以外にも、デトックスに関連した検査はたくさんあります。例えば、フェーズ2のグルタチオン抱合を評価する検査として、オリゴスキャンが有効です。

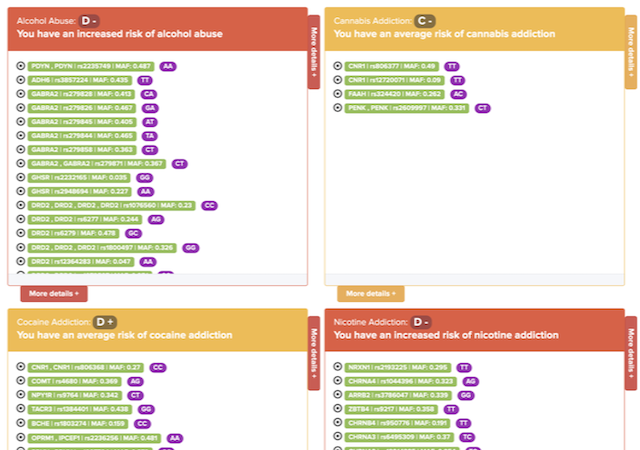

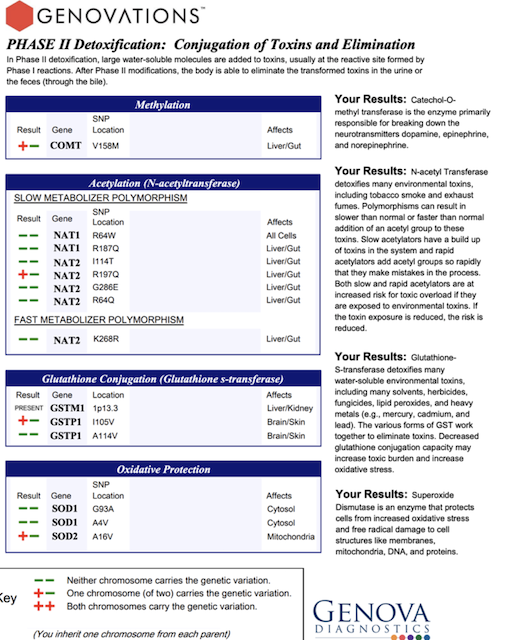

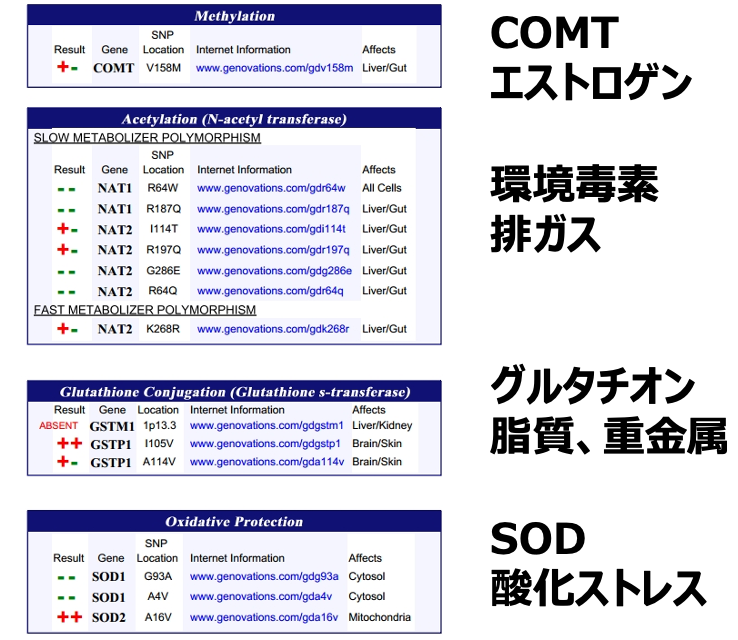

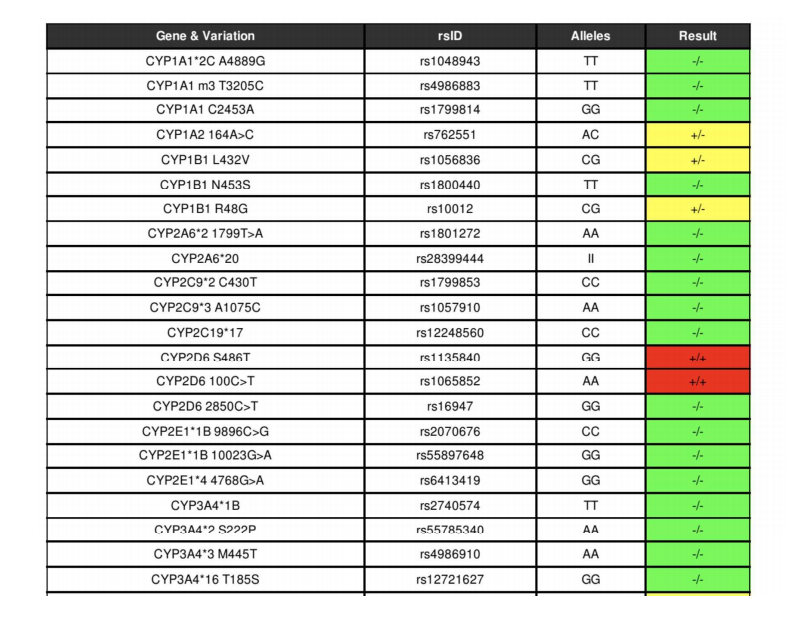

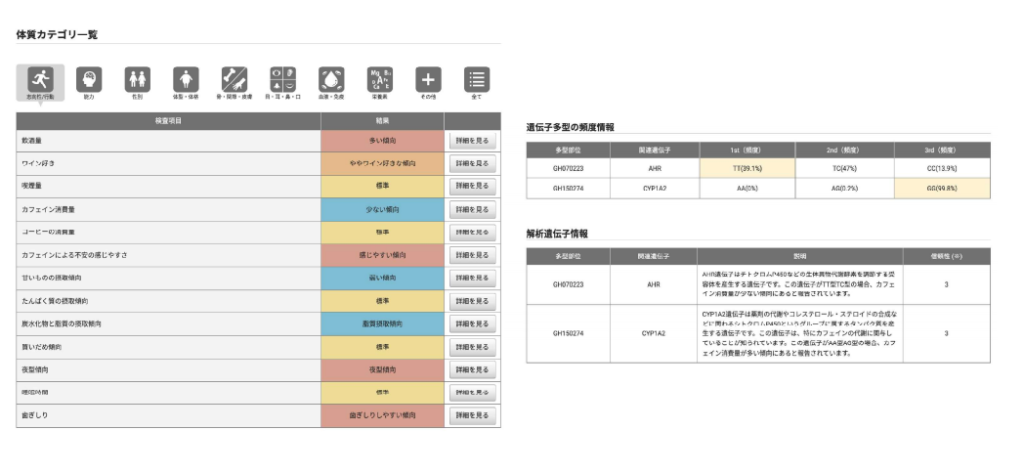

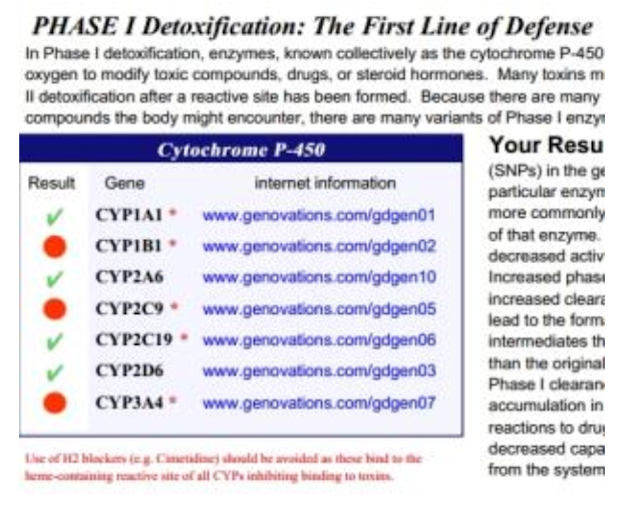

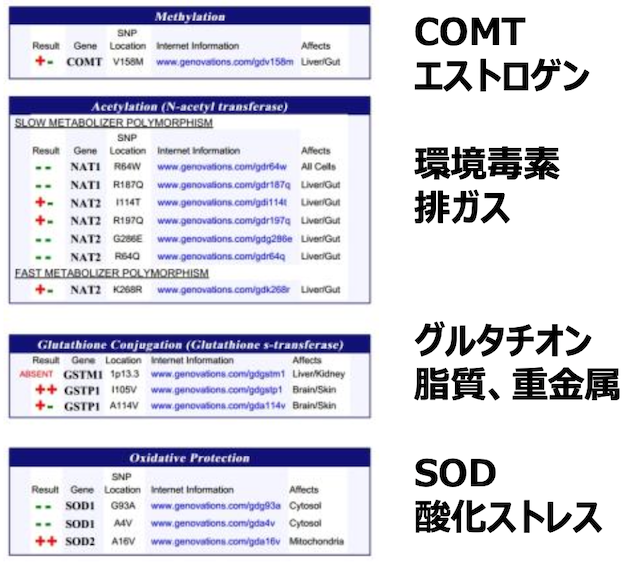

また、ジェノバ社のキレーション・プロファイルは、フェーズ 1とフェーズ2における酵素のSNPを調べる検査です。フェーズ1は、シトクロームP450による酸化の工程ですが、CYP 1A1は排ガス、 1B1はエストロゲン…と対応する毒物が決まっているので、自分が排泄しにくいものがよくわかります。

- CYP1A1;排ガス

- CYP1B1;エストロゲン水酸化

- CYP2C19;PPI、抗痙攣薬

- CYP2D6;SSRI、抗うつ薬

- CYP3A4;処方薬の50%、ステロイド

フェーズ2においては、COMTにSNPがあればエストロゲンやドーパミンが代謝しにくくなります。その他に、Nアセチルトランスフェラーゼ、GST、グルタチオントランスフェラーゼ(グルタチオンの抱合を助ける酵素)、SOD(酸化ストレスの起こりやすさの指標)などのSNPを調べることで、自分が避けるべき毒物を特定することができるのです。該当する毒物の曝露を避けた上で、ブロッコリーやキャベツ、玉ねぎ、ニンニク、ウコン、ローズマリー、クミンといった食材を使いながら肝臓のクレンジングを行うと良いでしょう。

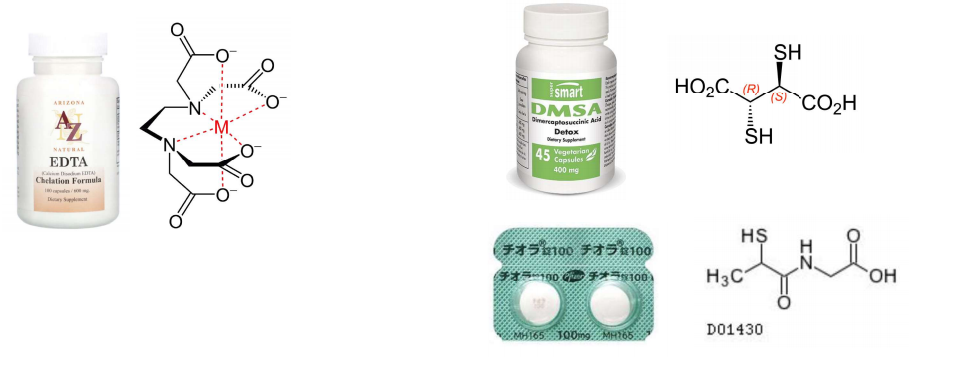

4-9. デトックスサプリメント

フェーズ2で重要なポイントは、抱合して胆汁から排泄するというステップです。私がよく使うのは、ミルクシスルとNアセチルシステインが配合されたSeeking Health社のLiver Nutrientsです。肝臓の滋養強壮に良いサプリメントです。それともう 1つ、Optimal Liposomal Glutathioneです。抱合に関してはグルタチオンが欠かせないため、グルタチオンの前駆体であるNアセチルシステイン、もしくはリポソーマルタイプのグルタチオンやクリームタイプのグルタチオンを使って、消化酵素で分解されないように摂取すると良いでしょう。医薬品としては、ウルソ(ウルソデオキシコール酸)やタチオン(グルタチオン)などがあります。ウルソは、脂肪吸収促進とデトックス、両方の効果が期待できます。

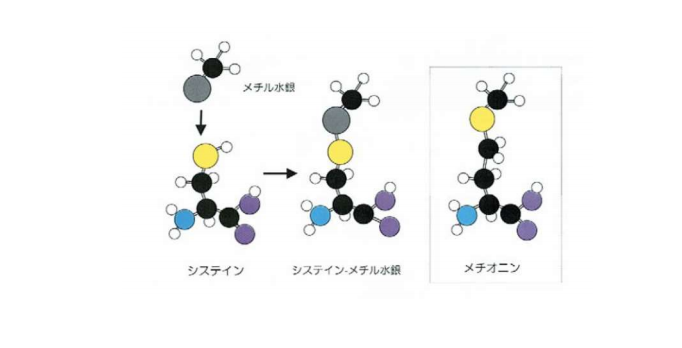

フェーズ3で重要なポイントは、胆汁から排泄された毒素をキャッチしてあげることです。メチル水銀は胆汁から排泄されますが、メチオニンと形が似ているので、再吸収されてしまうリスクがあります。私が使っているのは、クロレラ、ケイ素、チャコール、そして医薬品のクレメジンです。

このように、フェーズ 1、2、3を理解し、うまくデトックスが進むように自分でプロトコルを組み立ててみてください。

4-10. 脳機能改善にはDHA

脳機能改善には、アセチルコリンやDHAを補充することも効果的です。この論文では、DHAを補うことで認知症を抑制することを示しています。

J Nutr. 2010 Apr;140(4):869-74.

DHA may prevent age-related dementia

https://doi.org/10.3945/jn.109.113910.

脳神経の樹状突起がDHAによって維持されているため、脳の細胞膜機能の改善には、やはりDHAが良いでしょう。細胞膜からのデトックスの作用も強まると考えられます。MSS社のuDHAは酵素処理により抗酸化力を高めたDHAが配合されています。また、ヘルシーパス社のスマートコリンも脳の認知機能向上に効果が示されています。

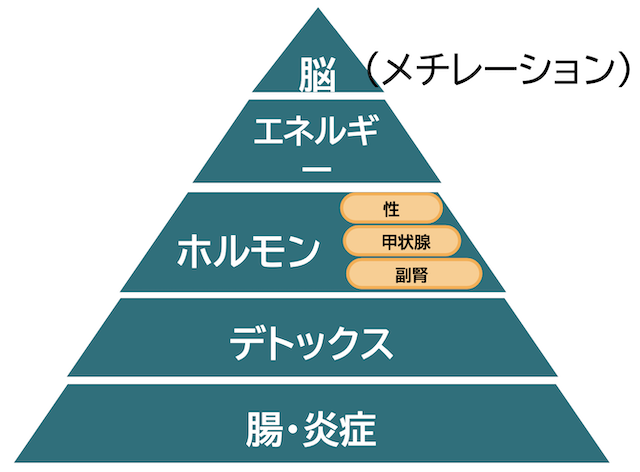

5. アルツハイマーの治療方針

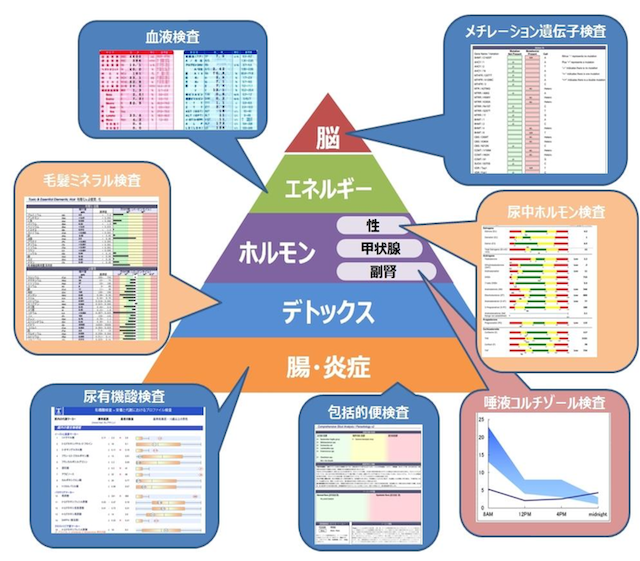

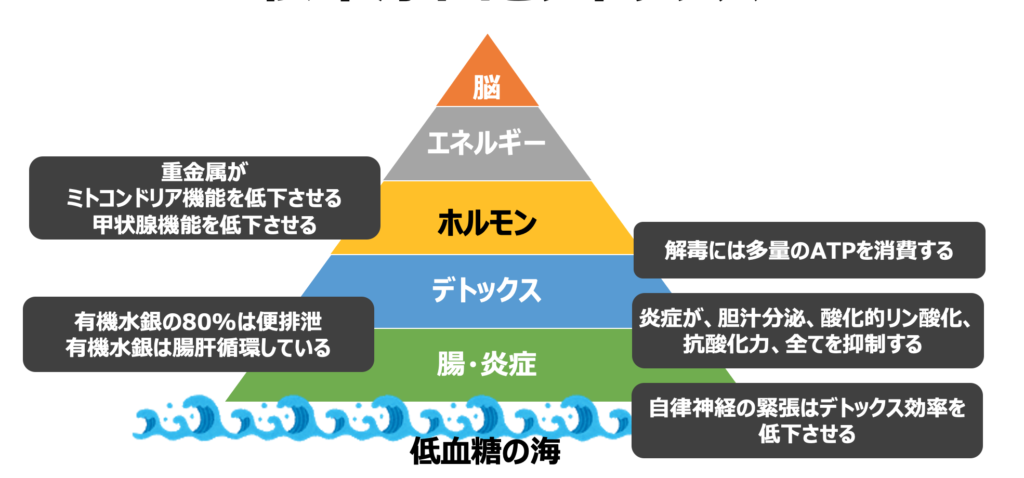

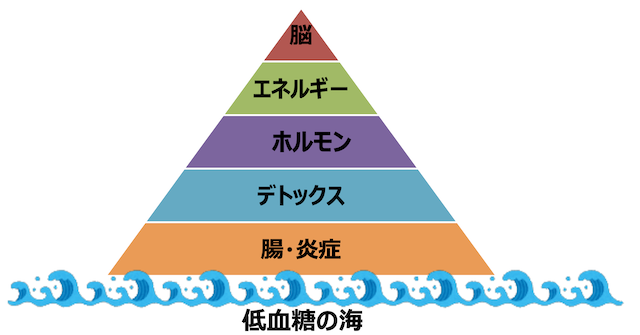

炎症、栄養・ホルモン、毒物を根本原因ピラミッドに照らし合わせてみましょう。1型は一番下の腸・炎症、2型はエネルギーとホルモン、3型はデトックスに該当します。これらを順番に治療していくと、結果として脳機能が改善します。基本的には下から順番に進めていくのが良いでしょう。

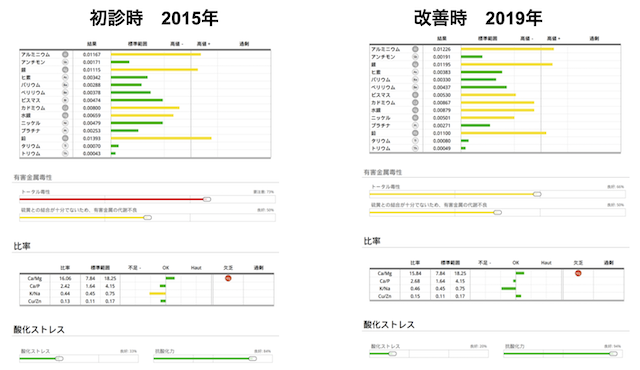

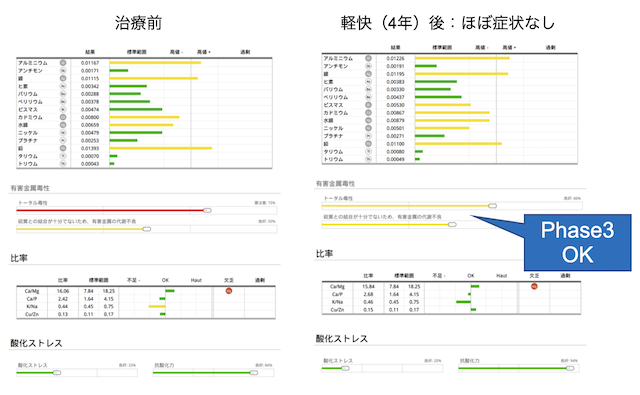

6. 実際の症例と治療方法

6-1. 症状

ここからは実際の症例に基づいて、治療のアプローチを解説します。ピラミッドの下から順にアプローチしていき、認知機能の改善に結びつけた事例です。

年齢・性別

38歳、女性

主訴

・10年来の慢性疲労

・めまい、立ちくらみ、朝が起きられない

・時々胃を掴まれるような痛み

・手の湿疹、頻尿、関節痛

・集中力が続かない、物忘れがひどい

所見

・他院でのカンジダハーブ治療で胃痛と下痢が出現

・子宮筋腫あり

・不眠気味、入眠障害あり

・唇がよく乾く、話し声のかすれがある、無性に甘いものが食べたくなる

・お菓子、コーヒー時々

・虫歯既往あり、抜髄歯あり

・腹部膨満、ガス多量

・頸部リンパ節腫脹なし

・眼球結膜貧血なし

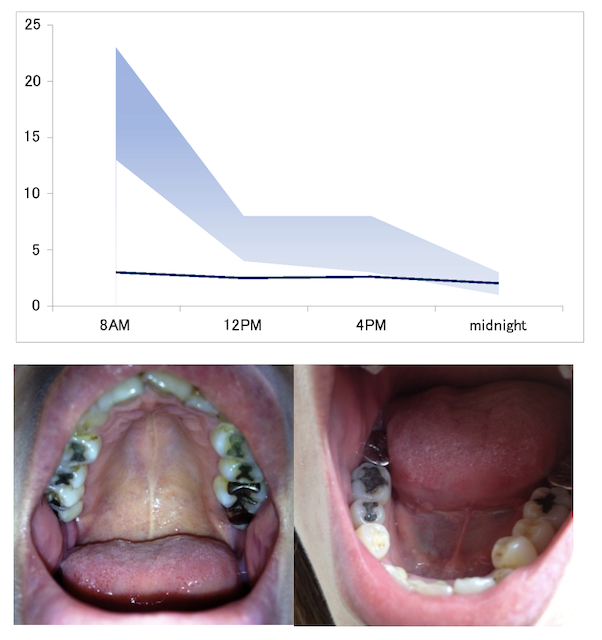

活力レベル

朝:2、昼:5、15~17時:3、23時:8

飲んでいるサプリメント

DHEA、ビタミンD、ヘム鉄、ビタミンB、亜鉛

現在の食事

糖質制限、グルテンフリー、カゼインフリー

活力レベルを見ると、朝は低く、夜に向けて徐々に元気になるという典型的な副腎疲労の症状を示しています。ビタミンD、ヘム鉄、亜鉛のサプリメントを飲んでいるので、血液濃度は高めですが、感覚的には効いていないとおっしゃっていました。糖質制限とグルテン・カゼインフリーをやっているとのことですが、お菓子を食べていることから、完全ではないことが見受けられます。腹部膨満があり、お腹が張ってパンパンでした。

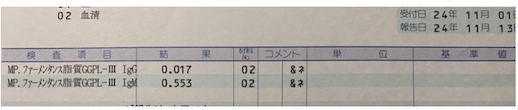

6-2. メチレーションの状態

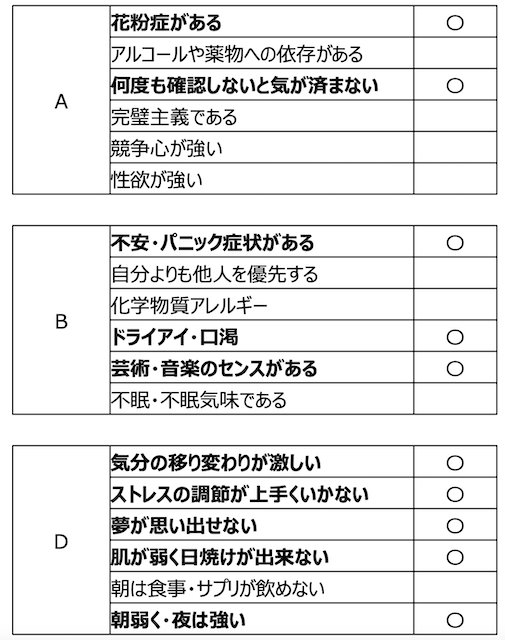

こちらはウォルシュ博士によるうつ病の生化学的分類に基づいた問診票です。Aは低メチレーション、Bは高メチレーション、Dはピロール障害のチェックです。Dにたくさん◯がついていますね。ピロール障害は慢性的な亜鉛とビタミンB6欠乏により起こりますが、症状としては副腎疲労に酷似してます。

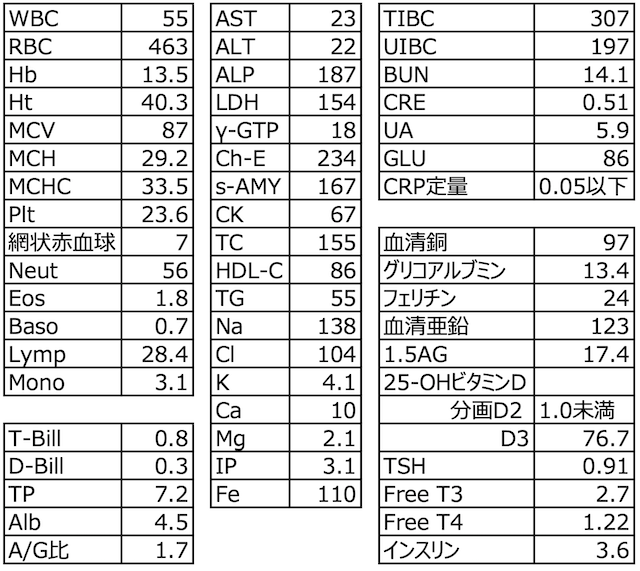

6-3. 血液データ

血液データでは、特にタンパク質と中性脂肪の低さが目立ちます。これは低血糖のパターンです。血清銅に対して亜鉛がかなり高い値を示しているのは、サプリメントを飲んでいることが原因と考えられます。

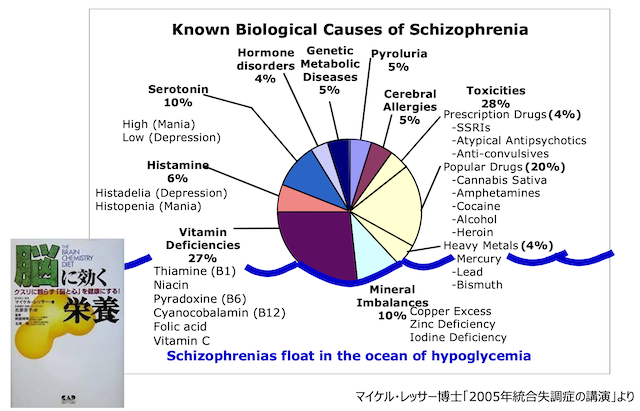

6-4. 栄養療法ピラミッドは低血糖の海に浮いている

2005年に、「脳に効く栄養」という本の出版記念講演で、マイケル・レッサー博士の講演を聴く機会がありました。その講演の中で博士は、統合失調症の要因として、ホルモンバランス、ピロール障害、アレルギー、毒物などを挙げていました。毒物の影響、次いでビタミン欠乏が大きな要因になっています。ここで博士が強調していたのは、要因は様々だが、全ての要因は低血糖の海の上に浮いている(Schizophrenias float in the ocean of hypoglycemia )ということです。だからまずは低血糖をなんとかしないと次に進めない、というお話をされていました。

同じように、栄養療法ピラミッドも低血糖の海に浮いているのです。腸内環境改善も副腎疲労も、低血糖をなんとかしないと治療に入れません。低血糖がある程度落ち着いてから、ピラミッドを下から戦略していくというアプローチになります。症例の女性の治療もそんな感じで始まりました。

6-5. 毛髪ミネラル検査

毛髪ミネラル検査を見ると、カウンティングルールに当てはめるとミネラル輸送障害はありませんでした。水銀の曝露も少なく、水銀は十分に出ていて、ミネラルのバランスも整っています。

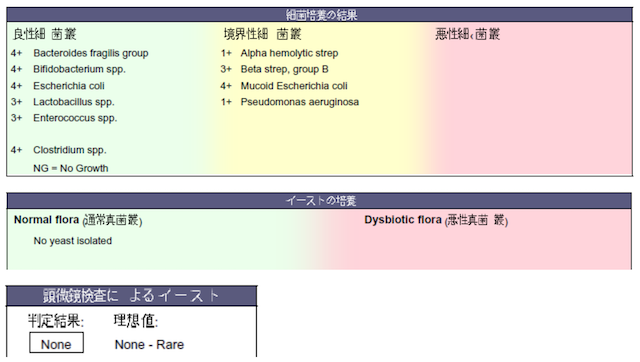

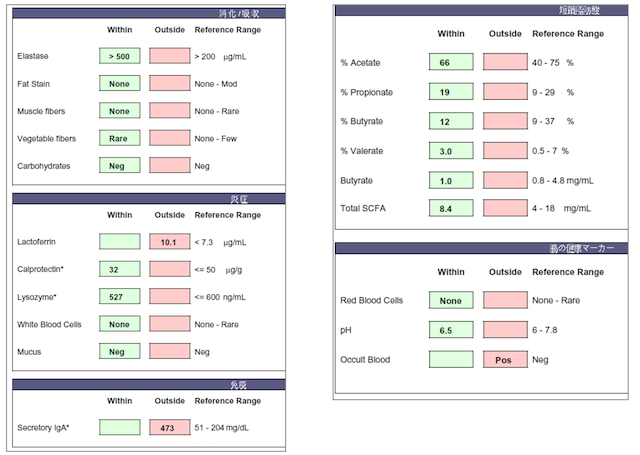

6-6. 総合便検査(CSA)

腸内環境検査では、良性細菌である乳酸菌、ビフィズス菌は十分ありましたが、境界型菌も多く存在しました。カンジダは他の検査では検出されましたが、便検査では検出されませんでした。便検査では実際の3割程度しか検出しないので、現在はDNA検査に移行しています。

ただ、この検査の良いところは、消化酵素、短鎖脂肪酸の産生、炎症、免疫の状態が複合的に把握できる点です。症例の女性の場合、炎症がとても強く出ました。炎症マーカーのラクトフェリンが高く、ライソザイムのマーカーも527とかなり上昇していました。免疫も亢進していることがわかります。

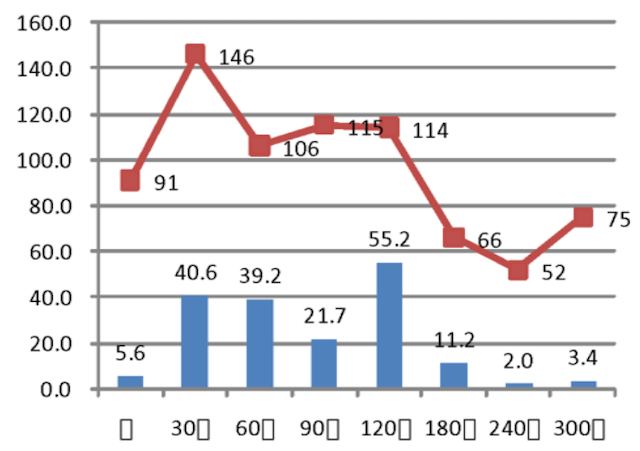

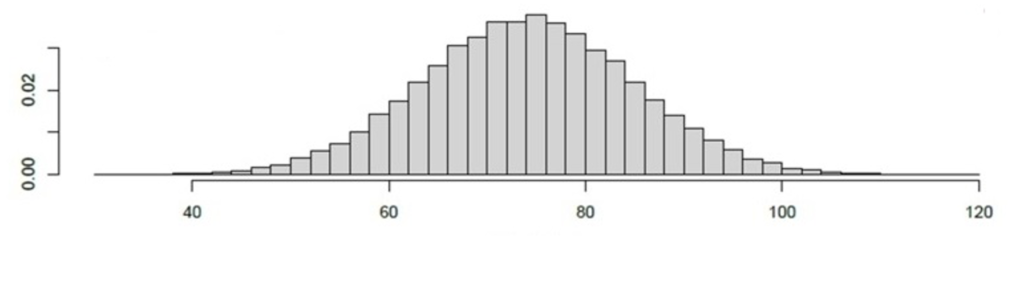

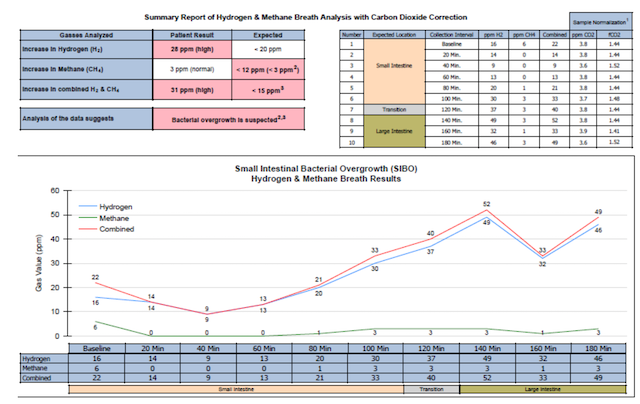

6-7. SIBO検査

腹部膨満感も強かったため、SIBOの検査も一緒に行いました。SIBO検査では、呼気中の水素とメタンガスを経時的に調べます。最初の方は小腸に溜まっているガスが出て、ある時から大腸のガスが出るようになります。この女性の場合は初期段階から水素ガスが出ているので、小腸にも細菌が増殖していることがわかります。治療方針としては、まずは低血糖を治して、それから腸内環境改善としてSIBO治療に着手することにしました。

6-8. 治療に使用したサプリメント

腸内環境改善には、これらのサプリメントを使用しました。

- ウルトラフローラ(乳酸菌)

- ビタミンA

- トレースミネラル

- グルタミン

腸のバリアは、乳酸菌、免疫、機械的バリアの三重層になっています。タイトジャンクションを繋げて炎症を抑制するのはグルタミン、免疫グロブリンA(IgA)の材料になり免疫を上げるのはグルタミンとビタミンAです。そして腸内細菌叢のバランスを整えるために乳酸菌を使います。炎症が治まったタイミングで、以下のサプリメントを使いました。

- DaVinciリポソーマルC

- カンジダアウェイ

- リフキシマ

- インターフェーズ

腸内環境を少し酸性にした方がカンジダ治療には効果的なので、抗真菌ハーブと胃酸が配合されているカンジダアウェイを使用しました。SIBO治療に使われるリフキシマを 1日3錠、1ヶ月使いました。それと一緒に、インターフェーズというバイオフィルムをクレンジングする消化酵素も処方しました。消化酵素は、食物の消化をサポートする以外に、腸にこびりついているバイオフィルムを削る作用もあります。バイオフィルムクレンジングには食物繊維の消化酵素が効果的です。これを2ヶ月飲んでもらったところ、4ヶ月後には湿疹、頻尿、腹部膨満はすっかり良くなったので、次にデトックスを行いました。

- ミヤリ酸

- Liver Nutrients

- グルタチオン

- ビタミンB12(ヒドロキシコバラミン)

- 葉酸(フォリン酸)

- クロレラ

- ケイ素

これらを3ヶ月間続けてもらったところ、8ヶ月後には関節痛、手湿疹がほぼ消失しました。また、認知機能も改善しました。

7. 最後に

日々患者さんを診てきて感じることは、考える力が湧いてくると自分の治療に対する姿勢が変わってくるということです。そうすると、治療の効果が一気に加速していくような感じがあります。患者さんご本人が自分でやらなければいけないことが結構多いからですね。

今回は、アルツハイマーの治療法をテーマにしましたが、アルツハイマーに使えるということは、脳機能全体の治療に使えるということなので、非常に応用性が広いと思います。脳機能の改善に至るまでには、低血糖の改善から炎症、腸、デトックス…と一つずつ積み上げていく必要がありますが、ご自分でプロトコルを組み立てて、サプリメントをうまく活用しながら取り組んでみてください。